Зимний зерновой клещ – опасный вредитель проявил себя!

В ранний весенний период 2019 года на посевах озимых колосовых культур в ряде районов южной, центральной орошаемой и приазовской зон отмечены повреждения растений зимним зерновым клещом (Penthaleus major Duges). Как определить зернового клеща и побороть вредителя

При визуальном обследовании на полях выделяются очаги, отличающиеся серебристой окраской на общем зеленом фоне.

У растений в этих очагах подсыхают сначала верхушки листьев, затем листовая пластинка целиком. С течением времени при непринятии мер борьбы с клещом эти очаги на полях расширяются и сливаются в широкие полосы.

Первое массовое проявление вредоносности на посевах озимой пшеницы было зафиксировано осенью 2012 года в Целинском районе Ростовской области.

В дальнейшем вредитель проявился в южной зоне области — Песчанокопском, Сальском, Зерноградском районах, и постепенно его ареал охватил и районы других зон. В текущем году благоприятные условия для массового развития клеща сложились при длительном преобладании положительных температур в феврале.

Так как этот объект является для многих агрономов новым, то возникают сложности с диагностикой повреждений, часто их смешивают с проявлением корневых гнилей и неоправданно применяют фунгициды, что не решает проблему.

Как выявить зимнего зернового клеща и уничтожить

Обследование по клещу следует проводить рано утром или поздно вечером, днем только при сильной облачности, тогда клещи питаются открыто на растениях и видны невооруженным глазом.

Взрослые клещи до 1 мм длины, овальные, темно-зеленые или почти черные с красными ногами, в задней части с красным пятном, окружающим анальное отверстие расположенное дорсально.

Основная активность и вредоносность этого вида в наших условиях приходится на осенне-зимний период (ноябрь-декабрь) и ране весенний период (март). Питаясь, клещи разрывают эпидермис листьев и питаются клеточным соком, содержащим хлорофилл. На листьях образуются сероватые пятна, растения приобретают характерную серебристо-серую или желтоватую окраску, прикорневая часть темнеет. Верхушки листьев увядают и буреют. Сильно поврежденные растения позже высыхают и погибают. Среднеповрежденные растения отстают в росте, почти в 2 раза снижается вегетативная масса и урожай зерна. Оптимальная температура для питания клещей от +4 до 23°С. Клещи активны в ночное время и днем в пасмурную погоду. При неблагоприятных для них условиях уходят в почву на глубину до 40 см.

Фенология вредителя в условиях Ростовской области следующая: из диапаузирующих яиц в конце осени — начале зимы развивается 1-е поколение. Самки этого поколения откладывают зимние яйца, из которых отрождаются личинки, дающие начало развитию 2-го поколения. Одна самка производит до 10-15 яиц. В марте-апреле самки этого поколения откладывают летние яйца, диапаузирующие вплоть до глубокой осени

Накопление вредителя в почве происходит на полях с минимальной обработкой почвы.

Расселение клещей происходит в фазе яйца с почвой или с растительными остатками. Массовому размножению и вредоносности способствуют прохладная, затяжная весна и позднее наступление зимних отрицательных температур.

Экономический порог вредоносности: 5 экземпляров на 1 лист.

Меры борьбы: в осенний период при появлении первых очагов поражения растений зерновых колосовых культур клещами и в весенний период при возобновлении вегетации растений необходима обработка инсектицидами, зарегистрированными на данных культурах.

При повышенном температурном режиме можно использовать пиретроидную группу или смесь ФОС с пиретроидами.

При температурном режиме около +5 С эффективнее применять препараты группы диазинонов. В весенний период борьбу с клещами можно сочетать с подкормками.

(Источник: материал подготовлен специалистами отдела защиты растений, агрохимии, качества и безопасности растениеводческой продукции ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»).

Посмотреть и выбрать современные и высокоэффективные средства защиты зерновых культур вы можете в нашем интернет-магазине по ссылке.

Источник

Хлебный клещ – вредитель зерновых культур

Хлебный клещ — Siteroptes (-Pediculopsis) graminum Reuter относится к классу паукообразных, семейству пузатых клещей Pyemotidae.

Взрослые клещи имеют 8 ног, из них две пары расположены впереди и две сзади. Тело самки удлиненно-яйцевидное, длиной 0,2—0,3 мм; хоботок с сильными челюстями. Головогрудь с тремя парами щетинок, из которых третья пара достигает длины всего брюшка. Брюшко подразделено поперечными складками на несколько кажущихся сегментов, на каждом из них имеется по паре щетинок. Беременная самка длиной 2 мм, тело ее сильно вздутое, напоминает вид мешка, наполненного зародышами.

Самец размером 0,1 мм, тело широкояйцевидное. Задние ноги толще других, слегка загнуты внутрь и оканчиваются изогнутыми коготками. Головогрудь округлотрапециевидная с четырьмя парами щетинок. Хоботок маленький, деформирован. Задний отдел кишечника и анальное отверстие отсутствуют. Самцы не принимают пищи и живут недолго. Личинки шестиногие, по внешнему виду похожи на взрослых.

Хлебный клещ: 1 — самец; 2 — молодая самка; 3 — самка с развитыми зародышами; 4 — поврежденная пшеница; 5 — часть поврежденного стебля; 6 — то же в разрезе

Хлебный клеш отмечен в нечерноземной зоне, на Украине, в Поволжье, Сибири. Широко встречается в ряде стран центральной Европы и в США. Размножается на ржи, пшенице, овсе, ячмене, кукурузе, на многих злаковых травах.

Зимуют молодые и половозрелые самки в побегах различных трав, в стерне зерновых культур и в почве около корней. Самцы отмирают перед наступлением зимы. Весной самки питаются загнивающими частями стебля, сильно увеличиваются в размере. При благоприятных условиях у самки формируется от 100 до 500 яиц. Эмбрионы внутри самок развиваются в шестиногих личинок, которые выходят наружу через разрыв в материнской коже. Кроме личинок, выходят и взрослые самцы и нимфы самок. Летом клещи встречаются главным образом в верхнем листовом влагалище трав и хлебных злаков во всех фазах развития. В поврежденном стебле можно встретить 100—300 клещей.

Развитие потомства взрослой самки длится 3—4 недели, и в течение лета может быть 3—5 поколений. Размножение клещей зависит от температуры и влажности воздуха. В жаркое, сухое лето поврежденные стебли засыхают, развитие зародышей хлебного клеща приостанавливается. В дождливую погоду ткани поврежденного стебля загнивают и размягчаются, самки клеща получают возможность усиленно питаться. Зародыши быстро развиваются. Интенсивное размножение клеща происходит на поименных, более увлажненных землях.

На растущих злаках клещи размещаются за влагалищем верхнего листа, под его укрытием происходит питание и развитие. Клещи высасывают соки нежных и сочных тканей центрального листа или стебля. В зависимости от того, в какой фазе развития стебля проходило питание клещей, проявляются и характерные признаки повреждения. При поражении молодых стеблей до выхода в трубку происходит побурение центрального листа (тип повреждения шведской мухи). Такие стебли не дают колоса, остаются тонкими, снаружи заметен перехват в виде колечка. При более позднем повреждении происходит побеление колоса: вскрыв листовое влагалище, можно заметить несколько выше верхнего узла зигзагообразное скручивание стебля. Верхнее междоузлие значительно короче по сравнению с междоузлием здоровых стеблей. На поврежденных участках стебля появляется серый налет плесневелых грибов или розовый от мицелия фузариума.

Хлебный клещ, как и шведская муха, своими повреждениями снижает продуктивную кустистость зерновых культур, в результате значительно уменьшается количество колосьев в посеве. По нашим учетам, в Подмосковье отмечена повреждаемость хлебным клещом стеблей яровой пшеницы, овса, ячменя в пределах 5—20%. Очень большие повреждения наблюдаются на злаковых травах, особенно на поймах рек. По данным М. И. Овчинниковой (Родионовой), повреждаемость стеблей достигает у овсяницы красной 63—70%, у полевицы 41—49%, у тимофеевки 10—36%. Интенсивность повреждения злаков связана с годом пользования их: на посевах первого года пользования повреждаемость стеблей держится в пределах 1—8%, а на третьем году увеличивается до 25—40%.

Меры борьбы. Лущение и глубокая зяблевая вспашка после уборки яровых и озимых хлебов вызывают гибель клещей, оставшихся в стерне. Большое значение имеет соблюдение правильного чередования культур в севооборотах. Посев зерновых несколько лет подряд способствует накоплению хлебных клещей. По данным В. А. Фарафонова, повреждаемость ячменя при посеве по озимой пшенице или по овсу достигала 16—18%, а по картофелю два года подряд — не более 1%.

Источник: И.М. Беляев. Вредители зерновых культур. Издательство «Колос». Москва. 1974

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Клещ мучной

Мучной клещ

Acarus siro

Tyroglyphus farinae L. , Aleurobius farinae

Акариформные клещи — Acariformes

Мучной клещ – микроскопическое членистоногое, опасный вредитель зерна и зернопродуктов, в цикле развития может иметь покоящийся и активный гипопусы.

Наиболее широко распространенный синантропный вид из акариформных клещей. [1]

Присутствие мучных клещей в муке и зерне в складах представляет собою явление вообще не редкое. Иногда клещей бывает так много, что мука, в которой они находятся, представляется местами как бы движущейся. [5]

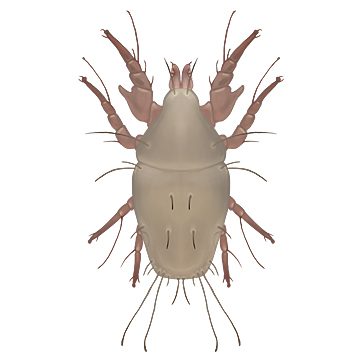

Нажмите на фотографию для увеличения

Морфология

Имаго. Наблюдается половой диморфизм. Самка овальная 0,35-0,67 мм длины, почти бесцветная, слегка беловатая; гнатосома и ноги по цвету варьируют от бледно-желтого до красновато-коричневого. Самцы мельче (0,32-0,43 мм длины); передняя пара ног утолщена, с крупным коническим зубцом на нижней стороне бедер. [1]

Тело у обоих полов мучного клеща (особенно у самки) к заднему концу округлено; между второй и третьей парой ног проходит поперечная перетяжка. Все четыре пары ножек почти равной длины. Первая пара ног самца заметно утолщена; на втором членике их находится зубцеобразный отросток; у самки подобного отростка нет; нет его также и у других видов клещей этого семейства.

Самка мучного клеща отличается от схожих с нею видов волосками на заднем конце тела: они сравнительно коротки и малочисленны. У обоих полов окраска чуть дымчатая или бесцветная; концы ножек и ротовые органы, вытянутые в виде хоботка, буроватые. У самца снизу, на брюшке, близ заднего конца тела имеются две круглые присоски. [8]

Присоски имеются и на лапках последней пары ног, причем они отстоят одна от другой на расстоянии, равном их диаметру, и расположены ближе к основанию, чем к вершине сегмента. [1]

Яйца белые, овальные, 0,12 мм длины.

Личинка имеет более округлое тело и три пары ног.

Нимфы по форме тела приближаются к взрослым, восьминогие.

При неблагоприятных условиях мучной клещ образует неподвижный или чаще подвижный гипопус. [6]

Активный гипопус по длине тела варьирует от 0,15 до 0,22 мм длины, розовато-коричневый, верх тела умеренно выпуклый, покрыт разбросанными ямками, низ – слегка вогнутый. Щиток проподосомы отчетливо отделен от гистеросомального и выступает вперед, почти полностью прикрывая гнатосому. Тазиковые (коксальные) присоски отсутствуют; генитальные в виде небольшого присасывательного диска расположены между генитальным отверстием и задним концом тела. Большие центральные присоски на диске окружены обычно тремя парами периферических присосок.

Покоящейся гипопус несколько крупнее (0,20-0,25 мм), беловатый, округлоовальной формы со слегка остроконечным передним концом тела. Спинная поверхность сильно выпуклая и почти гладкая, брюшная вогнутая. Гнатосома редуцирована и представлена лишь парой тупых бородавочек. Присасывательный диск не развит; имеется лишь пара присосок. Ноги короткие и толстые. Лишь четыре последних членика первой и три членика второй пары ног выдаются за края тела; две последние пары ног полностью спрятаны под телом. [1]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Имаго. Взрослые клещи в день своего выхода из стадии нимфы или на другой день спариваются. Спаривание продолжается несколько часов, при этом наблюдается так называемая «брачная прогулка»: более крупная и сильная самка влечет за собою самца, идущего задним ходом.

Через 2-3 дня после оплодотворения самка начинает откладывать яички, разбрасывая их непосредственно на продукты по 3-4 штуки в день. [8]

Яйцо. Всего самка откладывает в зависимости от условий среды от 20 до 150 яиц. Продолжительность развития зависит от температуры. [2]

Инкубационный период яйца продолжается 3-4 дня, после чего из яичка вылупляется личинка. Последняя от взрослого клеща отличается тем, что имеет вместо четырех пар ног только три пары.

Личинка. Вылупившееся из яичек личинки вскоре принимаются жадно поедать пищу. Растут они очень быстро и через три дня уже впадают в неподвижное состояние, длящееся 1-2 дня; затем кожа личинки разрывается вдоль спины и из нее выходит молодая нимфа.

Нимфа. Стадия продолжается 6-7 дней, из которых два последних дня она проводит в неподвижном состоянии. По окончании указанного срока кожа у нимфы разрывается так же, как и у личинки, вдоль спины, и из нее выходит вторая нимфа, так же, как это наблюдается у остальных видов. [8]

При неблагоприятных условиях мучной клещ образует неподвижный или чаще подвижный гипопус.

Мучной клещ сравнительно легко переносит низкую и высокую температуру. При температуре -5°С подвижные стадии клеща живут в течение 18 суток, а яйца – 168 суток. При температуре +55 и 60°С мучной клещ погибает через 10 и 5 мин соответственно. [6]

Передвигается мучной клещ со скоростью 1,2 см в минуту.

Оптимальная температура для жизнедеятельности мучного клеща лежит в пределах 21-27°С, оптимальная относительная влажность воздуха 80%, минимальная 65%. Клещи не могут развиваться в зерне влажностью 13% и ниже. [2]

Географическая распространенность

Распространен мучной клещ по всему миру. [8]

Источник