- Ученые раскрыли секрет прочности муравьиных зубов

- Откуда у муравьев такие острые зубы? Снимки в атомном масштабе дали ответ

- Муравей через микроскоп: изучаем и фотографируем

- Ученые разобрались в работе муравьиного «усилителя челюстей»

- Глазом моргнуть не успеете: учёные открыли новый механизм работы муравьиных челюстей

Ученые раскрыли секрет прочности муравьиных зубов

Муравьи и еще некоторые насекомые обладают острыми и сильными зубами. Соответствующие данные были получены в результате изучения снимков.

Исследователи использовали ионный микроскоп и выяснили, что зубы муравьев представляют собой смесь белков и цинка. Причем металла весьма много — он составляет примерно десятую часть всей массы муравьиных зубов, сообщает Science Daily.

«У муравьев есть зубы, это может подтвердить любой, кто хоть раз наступал на муравейник. Эти специализированные структуры, технически называемые «нижнечелюстные зубы», прикреплены за пределами их ротовой полости. Зубы состоят из материала, который плотно связывает отдельные атомы цинка«, — отмечают исследователи.

Причем зубы оказались весьма функциональными. Они позволяют маленьким муравьям использовать 60% от силы, которую им пришлось бы задействовать, если бы их зубы по составу были аналогичны человеческим.

Однако все вопросы на этом не решены. Ученые пока не могут понять, как цинк «затвердевает» в телах насекомых. Для этого потребуется проводить новое исследование.

Ранее американские ученые установили, что муравьи являются не такими трудолюбивыми, как человечество привыкло считать. Энтомологи Анна Дорхаус и Даниэль Шаброно пришли к выводу, что эти насекомые любят лениться.

Исследователи в течение двух лет наблюдали за поведением муравьев и тем, какие отношения складывались в коллективах насекомых из разных колоний.

Удалось установить, что трудолюбивыми были лишь 2,5% насекомых. Подавляющее большинство (70%) трудилось лишь в редких случаях. Каждый четвертый муравей либо не работал, либо изображал бурную деятельность.

Источник

Откуда у муравьев такие острые зубы? Снимки в атомном масштабе дали ответ

Вы когда-нибудь задумывались, как крошечные существа могут так легко разрезать что-либо, колоть или жалить? Именно этим вопросом задались исследователи из Университета Орегона и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Министерства энергетики США. Они нашли ответ, наблюдая за муравьями.

У муравьев есть зубы, и это может подтвердить любой, кто хоть раз наступал на муравейник. Просто эти зубы не слишком-то напоминают наши: специализированные структуры, выполняющие роль зубов у муравье, находятся за пределами их рта и зовутся «нижнечелюстными зубами» (потому что прикреплены они, как можно догадаться, к нижней челюсти).

Ученые выяснили, что эти зубы представляют собой однородную смесь белков и цинка. При этом отдельные атомы цинка прикреплены примерно к четверти аминокислотных единиц, составляющих белки, которые и образуют зубы.

Команда биофизиков разработала методы измерения твердости, эластичности, энергии разрушения, сопротивления истиранию и ударопрочности в миниатюрном масштабе, чтобы оценить свойства зубов членистоногих. Они использовали сфокусированный ионный микроскоп, чтобы получить образец крошечного кончика зуба муравья, а затем визуализировали его с помощью атомно-зондовой томографии. Это позволило команде определить, как именно отдельные атомы расположены в зубе муравья.

Используя эту технику, ученые впервые зафиксировали наноразмерное распределение атомов цинка в зубе муравья.

Ученые выяснили, что такие биоматериалы позволяют животным использовать 60 процентов и даже меньше от той силы, которую им пришлось бы прикладывать, если бы их «инструменты» были сделаны из того же материала, что и человеческие зубы.

Неудивительно, что материалы, из которых получаются настолько острые челюсти, эволюционировали именно у мелких животных. И клещу, и волку нужно прокусить кожу лося, но у волка мускулы намного сильнее. А вот клещ может компенсировать слабость своих крошечных мышц, используя более острые зубы, которые фокусируют силу на меньших участках.

С эволюционной точки зрения такой состав зубов позволяет мелким животным потреблять более жесткую пищу. А экономия энергии за счет использования меньшего усилия важна для всех. Эти преимущества могут объяснить широкое использование биоматериалов из тяжелых металлов вроде цинка и марганца в природе. Их можно найти у большинства муравьев, многих других насекомых, пауков и паукообразных, морских червей, ракообразных и многие других видов небольших организмов.

Хотя исследователи прояснили преимущества биоматериалов с «тяжелыми» элементами, мы до сих пор не знаем точно, как цинк и марганец затвердевают и защищают зубы животных.

«Одна из возможностей состоит в том, что небольшая часть цинка, например, образует мосты между белками, и эти поперечные связи делают материал более жестким, как поперечные балки укрепляют здание. Мы также думаем, что, когда клык ударяется о что-то твердое, эти цинковые поперечные связи могут сначала сломаться, поглощая энергию, чтобы сам клык не раскололся.

Мы предполагаем, что изобилие дополнительного цинка является готовым запасом для заживления зубов», – пишут исследователи.

Возможность самовосстановления таких челюстей делает их еще более интересными, и следующий шаг команды – проверить эту гипотезу. Ученые надеются, что самовосстановление или другие свойства биоматериалов с тяжелыми металлами могут привести к созданию улучшенных материалов для медицинских инструментов и других небольших устройств.

Почитайте о муравьях – обладателях самых быстрых челюстей на планете.

Всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»: покажите красоту любимых мест

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»

Источник

Муравей через микроскоп: изучаем и фотографируем

Как выглядит муравей под микроскопом? Его тело, ноги и брюшко состоят из отдельных секций. Их еще называют члениками. И сам муравей, как становится понятно, относится к семейству членистоногих. Оно невероятно разнообразно и, помимо отдельных видов насекомых, включает креветок, моллюсков, раков и многих других. Их всех объединяет наличие наружного хитинового скелета и сегментированное строение тела и конечностей.

Однако вернемся к муравью. Муравей под световым микроскопом – фото прикреплено к этой статье – станет хорошим наглядным образцом для знакомства с микромиром. Его необязательно приобретать в виде готового микропрепарата, это насекомое достаточно просто найти в парке, на даче или в лесу. Для наблюдений подойдут и классический световой микроскоп, и цифровая модель. Последняя даже позволит сфотографировать образец.

Муравья через электронный микроскоп можно фотографировать и при небольшом увеличении. Будут отчетливо видны хитиновый панцирь, усики-антенны, брюшко и ноги. Для изучения каждой части тела насекомого в отдельности кратность придется увеличить хотя бы до 100х – так получится запечатлеть челюсти на голове и коготки на ногах. А вот глаза муравья настолько малы, что для их фотографирования мощность оптики стоит увеличить минимум до 400 крат.

Микроскопы для изучения насекомых представлены в этом разделе нашего интернет-магазина.

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Источник

Ученые разобрались в работе муравьиного «усилителя челюстей»

Adrian Smith / YouTube

Американские ученые изучили механизм работы челюстей муравьев из рода мирмотерасов. Для этого они записали на видео представителей двух колоний мирмотерасов во время захвата еды с использованием мандибул и изучили их внутреннее и внешнее строение. Ученые выяснили, что мирмотерасы могут закрывать челюсти за 0,62 миллисекунды, а механизм усиления силы удара является уникальным среди ему подобных. Статья опубликована в журнале Journal of Experimental Biology.

Скорость — один из фундаментальных аспектов выживания в животном мире, помогающий как добывать пищу, так и спасаться от неприятеля. Скорость чаще всего ограничена мышечным потенциалом конечностей, однако, у некоторых животных в процессе эволюции развились специальные механизмы увеличения силы. Например, механизмы усиления позволяют ракам-богомолам иметь очень мощные лапы, которые помогают им быстро перемещаться и эффективно атаковать противника. Некоторые виды муравьев используют такие механизмы для повышения силы внешних челюстей-мандибул (жвал), позволяя им захватывать добычу или скрываться от противника. Среди четырех известных родов муравьев с таким механизмом самым малоизученным является род мирмотерасов (лат. Myrmoteras), который обитает в Юго-восточной Азии.

Авторы новой работы изучили скорость движения и мышечный механизм, отвечающий за усиление мандибул муравьев-мирмотерасов. Движения мандибул при захвате были сняты при помощи высокоскоростной видеокамеры, снимающей со скоростью 50 тысяч кадров в секунду, а внутреннее и внешнее строение механизма усиления жвал было изучено при помощи компьютерной микротомографии (x-ray microtomography) и стереомикроскопа post mortem.

Анализ скорости движения мандибул показал, что в спокойном состоянии мирмотерасы держат челюсти открытыми на 280 градусов, а при захвате добычи закрывают их, в среднем, за 0,62 миллисекунды, а отношение силы к массе их мандибул равно 21 кВт/кг. Эти показатели почти в два раза меньше, чем у другого рода муравьев с «усиленными» мандибулами (одонтомахусов), однако, по мнению ученых, такой силы и скорости мирмотерасам достаточно для того, чтобы эффективно охотиться, а сама скорость и сила объясняется тем, что их мандибулы длиннее и тоньше, чем у одонтомахусов.

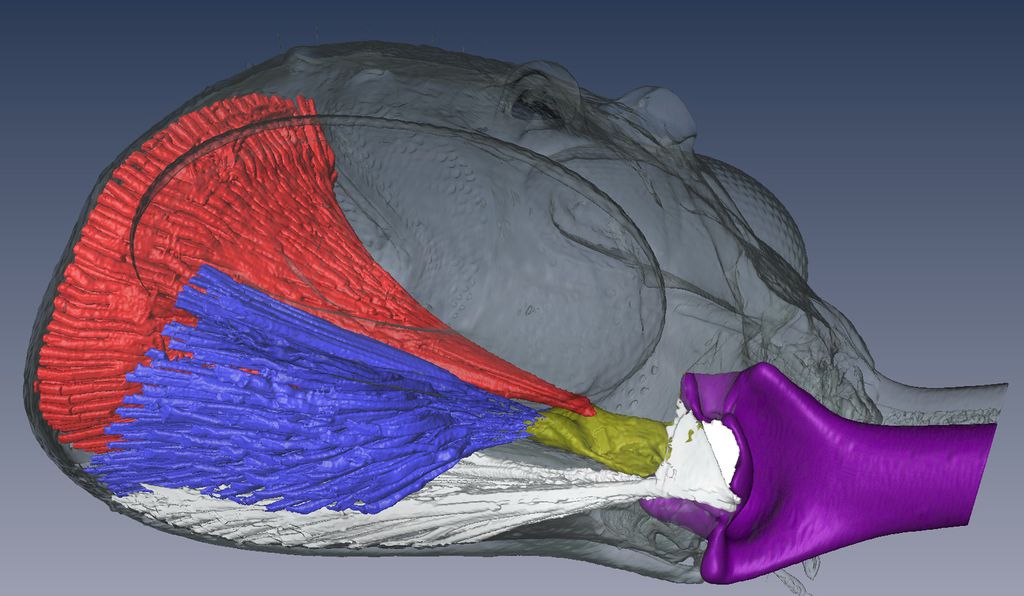

Анализ внутренней и внешней морфологии мандибул в закрытом и открытом состоянии помог выявить строение механизма усиления, а также его работу. Так, мандибула муравья прикреплена к мышечной структуре головы при помощи аподемы — хитинового покрова. Групп, отвечающих за движения мандибул, две: открывающая и закрывающая. Закрывающая группа мышц занимает четверть всего объема головы муравья, и подразделяется на две части: «быструю» закрывающую мышцу, состоящую из часто сокращающихся мышечных тканей, и «медленную» — из мышечных тканей, сокращающихся медленнее.

Строение головы муравья-мирмотераса. Красным цветом обозначена «медленная» закрывающая мышца, синим – «быстрая», белым – открывающая мышца, золотым – аподема. Фиолетовым обозначена мандибула

Larabee et al. / Journal of Experimental Biology 2017

Источник

Глазом моргнуть не успеете: учёные открыли новый механизм работы муравьиных челюстей

Энтомологи представили свою версию триллера «Челюсти». Снимали его высокоскоростной камерой, а главные роли исполнили муравьи очень редкого вида. Правда, пытаясь определить скорость их «укуса», учёные неожиданно открыли совершенно новый механизм работы муравьиных мандибул.

Если в отношениях «хищник-жертва» главным эволюционным преимуществом животного является скорость, то у насекомых всё немного иначе. Так, немногие потенциальные жертвы имеют шанс освободиться, если их схватил муравей. Всё дело в жвалах, или мандибулах – так называются мощные челюсти этих насекомых.

Исследователи давно наблюдают за механизмом работы муравьиных челюстей (и даже делают удивительные открытия, связанные с ними). Ранее было установлено, что различные группы муравьёв с челюстями-«ловушками» независимо друг от друга развили сложные системы захвата, имеющие так называемые защёлки и пружины.

Но, как оказалось, учёным известно ещё далеко не всё. Команда из Национального музея естествознания при Смитсоновском университете впервые подробно изучила мандибулы муравьёв-формицинов из рода Myrmoteras. Эти насекомые встречаются довольно редко в дикой природе, а в лабораторных условиях они практически не способны выжить.

Тем не менее исследователи смогли некоторое время понаблюдать за несколькими колониями этих муравьёв, и в результате сделали удивительное открытие: мандибулы Myrmoteras работают совсем не так, как у всех остальных муравьёв.

«Это очень интересный пример конвергентной эволюции, – рассказывает глава исследовательской группы Фредрик Лараби (Fredrick Larabee). – Изученная группа развила свой собственный механизм совершенно независимо от своих родственников».

Муравьи Myrmoteras обитают в тропиках Юго-Восточной Азии и питаются в основном ногохвостками – крошечными членистоногими, которые в случае опасности могут очень быстро скрыться, прыгая, как блохи. Во время охоты муравьи держат свои челюсти открытыми (угол составляет примерно 280 градусов), что помогает сохранять упругую энергию. Разжимание и сжатие челюстей занимает буквально доли секунды.

Чтобы понять, сколько конкретно длятся эти самые «доли секунды», биологи сначала изучили насекомых под микроскопом, а затем совместили несколько методов наблюдений – микрокомпьютерную томографию, высокоскоростную камеру, захватывающую до 50 тысяч кадров в секунду, а также систему трёхмерной визуализации, которая использует рентгеновские снимки для отображения внутренних структур объекта. В итоге получилась модель движения мандибул, представленная ниже.

Согласно расчётам, одно движение мандибулы муравья занимает всего около половины миллисекунды. Это в 700 раз быстрее, чем мы моргаем. Максимальная скорость движения челюстей Myrmoteras составила 80 километров в час. Это не тянет на рекорд среди муравьёв: у некоторых особей скорость выше в два раза.

Однако, по мнению исследователей, формицинам не нужна сверхскорость, чтобы поймать себе обед. «Им просто нужно быть быстрее своих жертв; для ногохвосток они достаточно быстрые», — поясняет Лараби.

По его словам, самым интересным оказалась не скорость движения мандибул, а сам механизм. Изучая результаты сканирования, исследователи обнаружили одну особенность: строение сустава нижней челюсти муравьёв Myrmoteras существенно отличается от других. В задней части головы у них есть небольшая «лопасть», которая перед щелчком-захватом сжимается, действуя как пружина с потенциальной энергией. Затем «спусковой» мускул освобождает челюсть и вместе с этим высвобождается вся энергия.

Синим, красным и белым цветом выделены мышцы, которые управляют нижней челюстью (она отмечена фиолетовым).

«Любопытно, что расположение мышц и работа челюстей полностью отличны от других муравьёв-захватчиков, которые были изучены. Похоже, перед нами совершенно уникальная эволюция этой системы», — заключает Лараби.

Его команда планирует продолжить изучение этих механизмов. В частности, авторов интересует, как различные системы коррелируют со скоростью и эффективностью захвата жертв.

Более подробное описание необычных муравьёв и их мандибул опубликовано в издании Journal of Experimental Biology.

Ранее, напомним, мы рассказывали о других интересных открытиях, связанных с муравьями. Например, эти насекомые эвакуируют с поля боя покалеченных собратьев и определяют путь к дому по положению солнца и воспоминаниям, а родственников узнают по запаху.

Источник