- Северный дачник — Новости, Каталог, Консультации

- Как защитить сирень от болезней и вредителей

- Болезни и вредители сирени

- Инфекционные болезни сирени

- Млечный блеск

- Меры борьбы

- Пятнистости

- Вертициллезное увядание

- Меры борьбы

- Фитофтороз

- Меры борьбы

- Бактериальная гниль побегов

- Меры борьбы

- Мозаика

- Меры борьбы

- Скручивание листьев

- Меры борьбы

- Некроз (ожог)

- Меры борьбы

- Метельчатость

- Меры борьбы

- Неинфекционные болезни сирени

- Гниль штамба

- Меры борьбы

- Скручивание листьев

- Повреждение стволов морозом

- Хлороз листьев

- Меры борьбы

- Пожелтение краёв листьев

- Меры борьбы

- Измельчение цветков

- Вредители сирени

- Яблоневая запятовидная щитовка

- Меры борьбы

- Сиреневая моль-пестрянка

- Меры борьбы

- Сиреневый почковый клещ

- Меры борьбы

- Древесница въедливая

- Меры борьбы

- Пчела-листорез

- Болезни и вредители сирени

- Вирусные болезни сирени

- Микоплазменные болезни сирени

- Грибные болезни сирени

- Вредители сирени

Северный дачник — Новости, Каталог, Консультации

Как защитить сирень от болезней и вредителей

Позднее на их поверхности образуются точки – это плодовые тела гриба. Пятна постепенно сливаются, засыхают, легко выпадают, и лист становится дырчатым. Болезнь развивается во второй половине лета. Её развитию способствуют повышенная влажность воздуха и температура воздуха около плюс 25 градусов.

Не менее опасна мучнистая роса. Она поражает как сеянцы, так и взрослое растение. Развитию болезни способствует жаркое сухое лето. Инфекция сохраняется на опавших листьях.

В последнее время широко распространилось увядание. Его вызывает гриб, поражающий многие плодовые и древесные культуры. Заболевание характеризуется общим увяданием кустов сирени и преждевременным опаданием листьев. Часто листья скручиваются, буреют и засыхают, оставаясь долго висеть на ветках, иногда приобретают более светлую окраску, желтеют вдоль жилок или между ними, а затем буреют. Кусты постепенно отмирают и засыхают, обычно начиная с верхушек. Если сделать продольный срез древесины, то можно увидеть побуревшие сосуды. Инфекция долгое время может сохраняться в почве и на растительных остатках, проникая в растение через корни в местах повреждений.

Заболевание сирени по типу увядания вызывает и бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог). Возбудители болезни – бактерии – поражают побеги, листья, цветки и почки. Начальное заражение

обычно происходит в местах механических травм или повреждений насекомыми, но может распространяться и попадать на растения и во время дождя.

На корнях образуются маленькие мокрые пятнышки, которые быстро увеличиваются, чернеют и приобретают форму эллипса. На молодых побегах заболевание проявляется ранней весной в виде бурых пятен, продольных удлинённых полосок. Позднее загнивает и отмирает кора, что вызывает усыхание отдельных ветвей, молодые побеги сгибаются и сохнут.

На листьях образуются типичные для бактериальных болезней водянистые или маслянистые просвечивающиеся пятна, которые постепенно темнеют и засыхают. Иногда листья теряют тургор, засыхают и долго остаются на ветках. Развитию заболевания способствуют дождливая погода и избыток азота.

В последнее время широко распространились и вирусные болезни. У одних растений на листьях образуются мелкие жёлтые пятна, которые постепенно охватывают всю пластинку, либо светлые нечёткой формы, которые располагаются между жилками. У других – кольца, полукольца и пятна, переходящие в узор.

Поражается сирень и микоплазменным заболеванием – метельчатостью, основной симптом которой – образование «ведьминых мётел»: боковые побеги трогаются в рост, междоузлия не растут, листья сильно мельчают, ветви становятся похожими на маленькие кусты. При сильном поражении кусты сирени приобретают карликовый вид и погибают.

Розеточность, желтуха, хлороз листьев, мелколистность, аномальное ветвление, преждевременное распускание почек, увядание и гибель кустов – также признаки поражения микоплазмами.

Из вредителей угрозу для сирени представляют моли-пестрянки, щитовки и ложнощитовки, клещи.

Акациевая ложнощитовка кроме сирени повреждает многие лесные, декоративные, плодовые и ягодные кустарники. Её кладки яиц похожи на кучки мучнисто-белого порошка. Повреждение ложнощитовками угнетает растения, снижает их морозостойкость, при сильном заселении в течение нескольких лет кусты могут преждевременно засохнуть. Кроме того, самки выделяют большое количество медвяной росы, на которой развиваются сапрофитные сажистые грибы.

Повсеместно встречаются листовые сиреневые клещи. Они питаются, высасывая сок на нижней стороне листьев.

Защита сирени на приусадебном участке сводится в основном к профилактическим мерам, которые сдерживают развитие заболеваний, уничтожают источники инфекций и зимующих вредителей. Чтобы избежать вирусных заболеваний, сажайте только здоровый посадочный и прививочный материал, который надо приобретать в соответствии с сертификатом. Во время вегетации удаляйте все больные побеги, а также сорняки – резерваторы вирусов. Чрезвычайно важна также защита сирени от механических травм и повреждений сосущими насекомыми. В борьбе с бактериальным ожогом обязательны обрезка поражённых частей растений с захватом здоровых на 8–10 см ниже поражённого места и удаление сухих ветвей при появлении первых симптомов болезни. При обнаружении кустов, поражённых увяданием, их необходимо выкорчевать, а почву под ними продезинфицировать хлорной известью (100 г/м2) с немедленной затем перекопкой.

Своевременная вырезка сухих и больных веток, прореживание кроны и удаление прикорневой поросли, очистка старых ветвей и стволов от отмёршей коры являются эффективным средством защиты сирени от щитовок. В период вегетации рекомендуется регулярно собирать и уничтожать листья с минами, а также скрученные листья, где обитают гусеницы. Обрезку и сжигание поражённых побегов обычно проводят весной.

Из химических средств против сосущих вредителей используют фуфанон (10 мл на 10 л воды), кемифос в этой же концентрации. Против клеща можно применять фитоверм (2 мл на 1 л воды).

Против листогрызущих, моли используют кинмикс, интавир. При сильном развитии мучнистой росы в период вегетации (до и после цветения) листья опрыскивают кальцинированной содой с мылом, коллоидной серой (1%), топазом.

От грибных болезней ранней весной (до распускания почек) или осенью (после листопада) можно пользоваться медьсодержащими препаратами. При необходимости обработки в период вегетации можно повторить два раза этими же препаратами.

Источник

Болезни и вредители сирени

По сравнению со многими другими декоративными растениями сирень (Syringa) устойчива к болезням. Однако за последние 30-40 лет сирень стала подвергаться различным заболеваниям, что также связано с ухудшением экологической обстановки.

Инфекционные болезни сирени

Млечный блеск

Под кожицей листа возникают наполненные воздухом полости, придающие ему характерный серебристый оттенок. На ветвях развиваются плодовые тела гриба, разрушающие древесину.

Меры борьбы

Удаление больных побегов на 50-70 см ниже пораженного места, с последующим сжиганием. Обработка ран 5%-м раствором медного купороса и замазка садовым варом.

Пятнистости

На листовых пластинках появляются узоры в виде искривленных узких линий, полос и светло-зеленых колечек. При сильном поражении листья вянут и отмирают целиком.

Меры борьбы не разработаны.

Вертициллезное увядание

Возбудитель — гриб, сохраняющийся на растительных остатках. Признак заболевания — увядание листьев, ослабление тургора в жаркие часы дня. Затем листья желтеют, а кусты начинают отмирать с верхушек.

Меры борьбы

Зараженные растения сжигают, а яму дезинфицируют формалином.

Фитофтороз

При поражении отдельные почки не распускаются, чернеют и засыхают. На коре побегов и листьях образуются бурые пятна. Чаще заболевание возникает при выращивании сеянцев в защищенном грунте.

Меры борьбы

Не допускать высокой влажности и застоя воздуха в теплицах. Опрыскивать бордоской жидкостью (100 г сульфата меди, 100 г извести на 1 л воды).

Бактериальная гниль побегов

На побегах появляются бурые вдавленные пятна, кора загнивает, побеги сгибаются. На листьях образуются водянистые пятна, из-за повреждения жилок листья сморщиваются. Чаще поражаются молодые кусты, до 5 лет.

Меры борьбы

В основном носят профилактический характер, так как возбудитель зимует в опавших листьях и в тканях больных побегов, необходимо их сжигание, при первых признаках болезни.

Мозаика

На листьях появляются мелкие желтые пятна, которые охватывают всю листовую пластинку. При сильном поражении пятна утолщаются, листья скручиваются и растение засыхает.

Меры борьбы

Уничтожение больных ветвей, а иногда и растений в целом.

Скручивание листьев

Листья становятся хлоротичными, ломкими, края закручиваются. Болезнь передается с насекомыми (тли, клещи), через инфицированный инструмент и при непосредственном контакте корней.

Меры борьбы

Пораженные кусты выкапывают и сжигают.

Некроз (ожог)

Бактериальное заболевание, которое проявляется в холодные влажные годы в виде увядания верхушек молодых побегов и листьев. Побеги чернеют, растения приобретают вид обожженных. Если не предпринять срочных мер растение полностью выгорает и становится черным.

Меры борьбы

При появлении первых признаков растения опрыскивают бордоской жидкостью. Через 10-14 дней повторяют 2-З раза.

Метельчатость

Образование «ведьминых метел», вызываемое микоплазменными организмами.

Меры борьбы

Немедленное удаление и уничтожение пораженных побегов.

Неинфекционные болезни сирени

Возникают из-за несоблюдения требований агротехники, при недостатке питательных веществ или микроэлементов и под действием низких температур.

Гниль штамба

Листья желтеют, сохнут и опадают; кора в нижней части штамба начинает гнить, отмирает и отваливается; сосудистая ткань темнеет. Растения деформируются и гибнут.

Меры борьбы

Сильно пораженные кусты уничтожают. Л. А. Колесников рекомендовал внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка сирени всегда была расположена выше уровня почвы и не засыпалась землей.

Скручивание листьев

Листья приобретают серо-желтую окраску, затем буреют, края заворачиваются кверху вдоль главной жилки. Опадение листьев иногда начинается уже в июне. Причина болезни — несоответствие малого объема корней и большой кроны.

Повреждение стволов морозом

На поврежденных побегах засыхают все почки, кора поблизости от них чернеет и отмирает, древесина также темнеет. Такие повреждения наблюдаются при ранних осенних заморозках, особенно если перед этим была теплая погода и рост побегов еще не закончился. На штамбах под действием низких температур часто образуются морозобойные трещины и, в дальнейшем, происходит отслоение коры. Для защиты штамбов, в первую очередь маточных кустов, осенью белят стволы и толстые ветви или обматывают их матерчатыми лентами.

Хлороз листьев

Болезнь чаще связана с недостатком в почве соединений железа, магния и цинка. При этом наблюдается замедленное развитие побегов, листьев, почек и корневой системы.

Меры борьбы

Удобрение сирени магнием и другими микроэлементами.

Пожелтение краёв листьев

Пожелтение краев, побурение и некроз листьев. Заболевание обычно связано с недостатком в почве калия.

Меры борьбы

Ранневесеннее внесение калийных удобрений (200-300 кг/га). Калийные подкормки повышают устойчивость сирени и к другим заболеваниям, например бактериозу.

Измельчение цветков

Во время выгонки сирени отдельные цветки и даже соцветия не достигают и половины нормальной величины. При этом цветки не раскрываются полностью. Заболевание связывают с через чур обильным формированием соцветий на кусте (до 60 и более). На измельчение цветков оказывает также влияние колебание температуры во время выгонки.

Вредители сирени

Существует около сотни вредителей сирени, в том числе грызуны, клещи и насекомые. Рассмотрим самых опасных из них.

Яблоневая запятовидная щитовка

Многоядный вредитель, повреждает многие древесные и кустарниковые породы. Кусты плохо развиваются и постепенно погибают. Щиток взрослой самки продолговатый, запятовидный, темно-серый. Зимуют яйца под щитком взрослой самки. В первой половине мая из яиц выходят личинки.

Меры борьбы

Опрыскивают цимбушем в начале и в конце цветения сирени (1,5 мл на 10 л воды).

Сиреневая моль-пестрянка

Гусеницы минируют листья, которые в результате свертываются в трубочки. Куколки зимуют в почве на глубине 2-5 см. Бабочки вылетают в середине мая во время цветения яблони, вишни и сирени.

Меры борьбы

Собирают и уничтожают поврежденные листья с минами. Рыхлят и перекапывают почву осенью или ранней весной на 10-15 см для уничтожения куколок. Опрыскивают кусты раствором актеллика (15 мл на 10 л воды) 2 раза в сезон.

Сиреневый почковый клещ

Очень опасный и широко распространенный вредитель сирени. Зимуют клещи внутри почек. Весной клещи покидают почку, забираются в пазухи листьев и проникают в молодые почки. В течение лета клещ дает несколько поколений. У пораженного растения побеги укороченные, почки вздуты и расположены на побегах скученно. Растения кустятся.

Меры борьбы

Опыливают молотой серой З раза: после распускания почек, во время цветения и через 15 дней после цветения (50-100 г на 10 л воды). Вырезают и сжигают зараженные ветки.

Древесница въедливая

Гусеницы внедряются в молодые побеги, прогрызают продольные ходы сверху вниз, после чего ветви засыхают и ломаются. Основной признак — наличие красноватых комочков на ветках, у основания штамба и на приствольных кругах.

Меры борьбы

Вырезают и уничтожают увядшие и усыхающие побеги. В небольшом саду гусениц можно собирать, извлекая их из ходов при помощи проволоки.

Пчела-листорез

Листья с краев имеют срезы округлой формы. Меры борьбы — Привлечение на участок насекомоядных птиц.

Профессиональные агрономы питомника растений «Южный» готовы с Вами поделиться нюансами обрезки сирени для создания своего неповторимого сада, живой изгороди, расскажут о любимых удобрениях растения, которые в последствии вы сможете приобрести в нашем магазине «Товары для сада». Питомник декоративных культур «Южный» — это полный спектр услуг для вашего сада «под ключ», начиная от посадки растения и заканчивая сезонным уходом за ними.

Источник

Болезни и вредители сирени

Среди красивоцветущих кустарников сирень пользуется наибольшей популярностью и широко распространена в России. Ее виды и сорта активно применяются в отечественном декоративном садоводстве, особенно сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) и сирень венгерская (Syringa josikaea), которые весьма неприхотливы и выносливы. К тому же они и цветут в разное время: сначала с. обыкновенная, затем с. венгерская. Сегодня коллекция Главного ботанического сада РАН – одна из крупнейших в мире – насчитывает свыше 200 наименований видов, гибридов и сортов сирени.

К сожалению, различные вредители и болезни значительно снижают устойчивость и декоративность этого кустарника.

Вирусные болезни сирени

В последнее время на многих красивоцветущих культурах широко распространились заболевания, вызываемые вирусными патогенами. Они опасны тем, что передаются с посадочным материалом, семенами, пыльцой, через почву, а также насекомыми и нематодами. Сирень поражают специализированные вирусы, такие как кольцевая крапчатость (Lilac ring mottle), кольцевая пятнистость (Lilac ringspot), крапчатость (Lilac mottle), хлоротическая листовая пятнистость (Lilac chlorotic leafspot), а также вирусы, вызывающие заболевания на других культурах (плодовые, ягодные, овощные, зернобобовые и многие цветочные). В их числе, например, вирусы крапчатости гвоздики (Carnation mottle), мозаики люцерны (Alfalfa mosaic), мозаики резухи (Arabis mosaic), кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot), мозаики табака (Tobacco mosaic), Y-картофеля (Potato Y) и др.

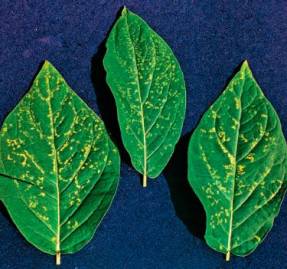

Обычно первые признаки вирусных заболеваний появляются уже ранней весной на молодых листьях сирени. Симптомы исключительно разнообразны, изменяются в течение вегетации, зависят от вида вируса, сорта и состояния растения, экологических условий, сопутствующих инфекций. Наиболее распространенными и характерными признаками проявления вирусов на сирени являются различные типы мозаики, для которых типично изменение окраски листьев (цветков). Мозаики подразделяются на множество разновидностей в зависимости от окраски и расположения рисунка. Например, это могут быть мелкие желтые пятна, которые постепенно сливаются и охватывают всю листовую пластинку (рис. 1). Мозаика может ограничиваться отдельными участками или захватывать весь лист, напоминая мраморность. Рисунок белого цвета часто сопровождается резким (контрастным) хлорозом (рис. 2). Листья при этом могут становиться практически белыми, на них остаются лишь отдельные зеленые участки. Как правило, посветление тканей листа наблюдается только вдоль центральной и боковых жилок. Мозаика может проявляться на молодых листьях в виде светлых расплывчатых пятен между жилками. Иногда наблюдается кольцеобразный рисунок, а края некоторых листьев слегка загибаются вверх. Крапчатость на сирени встречается довольно часто, но симптомы обычно выражены нечетко, появляются весной, бывают видны в течение двух-трех недель, затем исчезают. В латентном состоянии этот вирус зафиксирован на многих видах и сортах сирени, он также поражает гвоздику и некоторые другие культуры.

Характерное проявление некоторых вирусов – образование колец, полуколец и пятен, которые впоследствии иногда переходят в узор, напоминающий по форме лист дуба, затем ткани могут некротизироваться (рис. 3, 4).

Как правило, редко причиной заболевания бывает какой-то один вирус, обычно это смешанная инфекция. Комплекс вирусов может вызывать на листьях сирени хлоротическую, а позднее некротическую пятнистость, кольцевой и линейный узор, мозаику с темно-зелеными участками на деформированных молодых листочках (рис. 5, 6). Кроме того, изредка на сирени встречаются вирусные болезни, приводящие к скручиванию, хлоротичности листьев, которые легко ломаются, а при покачивании ветвей слышится своеобразный шелест.

Микоплазменные болезни сирени

Из микоплазменных заболеваний на сирени отмечена метельчатость, основным симптомом которой является образование «ведьминых метел». Они возникают из-за того, что боковые побеги трогаются в рост, а междоузлия не развиваются, в итоге ветви становятся похожими на маленькие кусты, при этом листья сильно мельчают, а растения в целом приобретают карликовый вид и вскоре погибают. С поражением микоплазмами могут быть также связаны признаки розеточности, желтухи, хлороза, мелколистности, аномального ветвления, преждевременного распускания почек и увядания. При сильном развитии таких заболеваний растения погибают.

Меры борьбы с вирусными болезнями сирени сводятся в основном к профилактике и предупреждению. Прежде всего, необходимо использовать здоровый, качественный посадочный и прививочный материал, который следует приобретать в специализированных учреждениях с соответствующим сертификатом качества. В процессе вегетации очень важно удалять карликовые кусты, а также сорняки, которые могут накапливать вирусы. Для предотвращения заражения при уходе за растениями надо использовать чистые рабочие инструменты, дезинфицировать их раствором марганцовокислого калия сразу после обрезки и прививки. Важной является также защита насаждений сирени от механических повреждений и насекомых. Необходимо проводить профилактические обработки (препараты актеллик, актара, фитоверм, фуфанон, кемифос, искра и др.) от тлей, цикадок, трипсов, которые могут быть переносчиками вирусов. Для повышения устойчивости сирени к вирусным болезням рекомендуются фосфорно-калийные подкормки. Чтобы усилить невосприимчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, можно в первой половине вегетации опрыскивать сирень, используя препараты агат 25 К (1–3 г на 10 л воды) – 2 л на куст; атлет (1,5 мл/л) – 0,1–0,3 л на куст. Делают 2 обработки (интервал 5–7 дней) в период сформированных, но еще неокрашенных бутонов.

Грибные болезни сирени

Различные виды грибов приводят к образованию на листьях пятен неоднородной окраски, величины и формы. Известны такие заболевания как аскохитоз, антракноз, альтернариоз, септориоз, церкоспороз. Но наиболее широко распространена бурая пятнистость, или филлостиктоз (Phyllosticta syringae, рис. 7). На листьях появляются округлые или неправильной формы серо-коричневые пятна с темно-коричневой каймой, располагающиеся очень неравномерно. Вначале они возникают у основания листовой пластинки и вдоль центральной жилки. На этих пятнах заметны темно-коричневые образования небольшого диаметра – плодовые тела гриба. Пятна постепенно сливаются, засыхают и легко выпадают, а лист становится дырчатым. Обычно болезнь развивается во второй половине лета. В течение вегетационного периода инфекция распространяется во время дождя. Зимующая стадия патогена сохраняется на опавших листьях. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха и температура около 25°С. Филлостиктоз приводит к преждевременному засыханию и опадению листьев, он ослабляет растения и ухудшает цветение.

На Украине распространена бурая дырчатая пятнистость (гетероспориоз – Heterosporium syringae), возбудитель которой вызывает образование пятен на листьях и загнивание соцветий. Сначала пятна имеют буровато-желтый цвет, затем бурый со слабой каймой; они двухсторонние, утолщенные, продолговатые, расположены между жилками. Пораженные листья и соцветия приобретают коричневый цвет и покрываются оливково-черным налетом. Развитию заболевания также способствует повышенная влажность воздуха и теплая погода.

Следует отметить, что различные виды пятнистостей ежегодно фиксируются в насаждениях сирени в ГБС РАН обычно во второй половине вегетации.

Грибы могут вызывать на листьях образование серовато-белого мучнистого налета. Это мучнистая роса (Microsphaera syringae, Microsphaera penicillata f. syringae). Поражаются как взрослые растения, так и сеянцы, особенно сильно – молодые листья, на которых появляется обильный мучнистый серовато-белый налет. Первые признаки обычно отмечаются во второй половине вегетации сирени, а массовое проявление – в конце (август–сентябрь). Жаркое сухое лето способствует развитию болезни, которая может начаться уже в июне. Инфекция сохраняется на опавших листьях. Это заболевание широко распространено на Украине, в России встречается эпизодически. Однако в 2010 г. в связи со сложившимися погодными условиями (аномально жаркое и сухое лето) мучнистая роса на сирени была зафиксирована во многих районах Московской области, в том числе и в коллекции ГБС РАН (рис. 8). Причем ее появление было отмечено уже в середине июня, а развитие продолжалось до сентября. Отдельные растения восприимчивых сортов были поражены довольно сильно.

В последнее время очень широкое распространение получило увядание сирени (рис. 9). Возбудитель – гриб Verticillium albo-atrum, поражающий многие плодовые и древесные культуры. Наблюдается общее увядание растений и преждевременное опадение листьев, которые скручиваются, становятся бурыми и засыхают, но долго остаются на ветках. Иногда они приобретают более светлую окраску, желтеют вдоль жилок или между ними, затем буреют. Кусты постепенно отмирают и засыхают, начиная обычно с верхушек. На продольном срезе древесины видно побурение сосудисто-проводящих тканей так, как гриб вызывает их закупорку и общую некротизацию древесины. Инфекция долгое время может сохраняться в почве и на растительных остатках, проникая в растение через корни в местах повреждений. В насаждениях сирени ГБС РАН периодически фиксируется такое увядание отдельных кустов.

Тяжелое поражение сирени также по типу увядания вызывает бактериальная гниль побегов («влажный ожог», рис. 10). Возбудителем является бактерия Pseudomonas syringae. Это очень распространенное заболевание, поражающее побеги, листья, цветки и почки. Болезнь может проявляться на корнях в виде мелких мокрых пятнышек, которые быстро увеличиваются, чернеют и приобретают форму эллипса.

Первичная инфекция обычно обнаруживается в местах механических травм или повреждений насекомыми. Возбудитель распространяется во время дождя. Болезнь проявляется уже ранней весной на молодых побегах в виде бурых пятен, продольных удлиненных полосок, затем загнивает и отмирает кора, усыхают отдельные ветви. На листьях образуются типичные для бактериальных болезней водянистые или маслянистые просвечивающиеся пятна, которые постепенно темнеют. Иногда листья теряют тургор, засыхают, но долго остаются на ветках. Пораженные молодые побеги сгибаются и усыхают. Развитию заболевания способствует дождливая погода и избыток азота. Бактерии могут повреждать также многие плодовые (абрикос, слива, вишня, черешня, персик, яблоня, груша), овощные и другие важные сельскохозяйственные и декоративные (розы, форзиции, хризантемы) культуры.

На сирени встречаются также серая гниль, фитофтороз, фомоз, обыкновенный рак, нектриевый некроз; и неинфекционные заболевания, вызванные дисбалансом основных питательных веществ и микроэлементов (рис. 11).

Меры борьбы с грибными и бактериальными болезнями сирени сводятся, в основном, к профилактике, которая сдерживает развитие заболеваний и способствуют уничтожению источников инфекции. Следует использовать только здоровый посадочный и прививочный материал. В процессе вегетации необходимо собирать и сжигать опавшие листья, удалять больные, сухие побеги и ветки, надо перекапывать почву под кустами, переворачивая пласт (от мучнистой росы).

Для повышения устойчивости растений к грибным болезням полезны фосфорно-калийные подкормки или применение полных минеральных удобрений с повышенной дозой калия, но без избытка азота. Важно также соблюдать агротехнику.

Для борьбы с увяданием целесообразна изоляция посадок сирени от других культур, восприимчивых к этой болезни. Чтобы избежать бактериальных заболеваний рекомендуется выращивать устойчивые сорта и обязательно прореживать посадки для лучшей вентиляции. При появлении первых признаков болезни проводят обрезку пораженных частей растений, захватывая здоровую ткань на 8–10 см ниже поврежденного участка. При сильном инфицировании кусты выкорчевывают, в почву вносят хлорную известь (100 г/м2) и перекапывают.

Для защиты от комплекса грибных болезней (пятнистости листьев) растения можно опрыскивать железным (3–5%) или медным (1%) купоросом, бордоской смесью (2–3%) ранней весной (до распускания почек) или осенью (после листопада). Такие искореняющие обработки являются важным приемом, который позволяет сократить число последующих опрыскиваний. От мучнистой росы, пятнистостей листьев в период вегетации используют бордоскую смесь (1%), обычно 2–3 раза (она также эффективна в борьбе с бактериальным ожогом), хлорокись меди (0,4%), препараты абига-Пик (4–5 г/л воды), фитоспорин-М (6 мл или 2 г на 10 л). При сильном развитии мучнистой росы в период вегетации (до и после цветения) проводят опрыскивание по листьям (с интервалом в 10–15 дней), используя кальцинированную соду с мылом или коллоидную серу (1%), скор (0,01–0,02%), чистоцвет (2 мл на 10 л воды), тиовит Джет (0,3%; 2–3 г/л) или биопрепараты – бактофит (1 г/л), фитоспорин-М (2 г на 10 л воды). Обычно рекомендуют чередовать несколько препаратов.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, надо избегать загущенности посадок, а также по возможности соблюдать пространственную изоляцию от других культур, которые поражаются идентичными патогенами.

Вредители сирени

Основную опасность представляют моли-пестрянки, отдельные виды щитовок, ложнощитовок и клещей. В европейской части России повсеместно распространена сиреневая моль-пестрянка (Gracilaria syringella), которая повреждает также ясень и бирючину. Это желтовато-бурая бабочка размером 12–14 мм с пестрым рисунком на крыльях. Вредят гусеницы (бледно-зеленые с рыжеватой головкой, длиной до 8 мм) всех возрастов с мая по сентябрь. Бабочки появляются в мае, что совпадает с пиком цветения сирени. В начале мая гусеницы минируют листья. Сначала мины светлые, затем становятся коричневыми и занимают большую часть листа (рис. 12). В июне–сентябре гусеницы скручивают листья вниз поперек главной жилки и собираются внутри такого кокона. Вредитель имеет 2 поколения (на юге – 3), зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы под сиренью.

Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni) распространена в европейской части России и на Дальнем Востоке. Может серьезно повреждать сирень, а также многие лесные, декоративные, плодовые деревья и кустарники. Обитает на тонких ветках, побегах и листьях. Скопления яиц похожи на кучки мучнисто-белого порошка. Вредитель развивается в одном поколении (на юге – в двух). Личинки 2-го возраста зимуют на нижней стороне ветвей, а также на стволах и разветвлениях, прикрепившись к коре. Ранней весной до распускания почек при температуре воздуха плюс 6–7° они активно передвигаются в верхнюю часть кроны, закрепляются с нижней стороны ветвей и высасывают сок. Массовое появление взрослых насекомых наблюдается в конце мая–начале июня. Ложнощитовки очень угнетают растения: ветви и побеги усыхают, ухудшается цветение, снижаются декоративность и морозостойкость. Если в течение нескольких лет на растении наблюдается сильное заселение ложнощитовкой, то куст преждевременно засыхает.

Яблоневая запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi) распространена повсеместно (кроме северных районов). Это один из наиболее опасных вредителей сирени, а также многих декоративных, лесных и плодовых пород. Обычно обитает на ветках, побегах, стволах, иногда на листьях. Вредят личинки и самки, живущие под щитком (он удлиненный, запятовидный буровато-коричневый размером 2,5–4 мм). Вредитель развивается в одном поколении. В августе–сентябре самка откладывает яйца, которые зимуют под щитком на коре стволов и ветвей. Личинки отрождаются в мае–начале июня. Щитовка высасывает сок, что приводит к усыханию отдельных веток и гибели молодых растений. При сильном повреждении листья преждевременно опадают.

Листовые сиреневые клещи (Eriophyes saalasi, Phyllocoptes massalongoi) встречаются повсеместно. Эти мелкие (до 0,2 мм) вредители высасывают сок на нижней стороне листьев, вызывают их жесткость и побурение, могут повреждать кору молодых побегов. В начале июля клещи начинают размножаться. Взрослые особи зимуют под чешуйками почек, при распускании которых заселяют листья, как правило, вдоль жилок.

Сиреневый почковый клещ (Eriophyes loewi)встречается в южной части России. Этот очень мелкий (около 0,15 мм) вредитель питается внутри почек, которые деформируются, вздуваются, утрачивают блеск, чешуйки отстают друг от друга. У поврежденных растений часто недоразвитые листья, укороченные побеги и близко расположенные друг к другу почки. Зимует клещ внутри почек.

Листовые долгоносики (Phyllobius spp.) распространены в европейской части России и в Сибири. Эти жуки – многоядные вредители – обгрызают листья в виде выемок или бухточек по краям, которые становятся ажурными. Жуки обычно питаются ранним утром, вечером и ночью. В дневное время находятся под корой, в свернутых листьях или под кустами сирени в подстилке. Личинки развиваются в почве, на корнях растений. Листовые долгоносики довольно сильно повреждают листья сирени среднего и особенно нижнего ярусов, а также прикорневую поросль (рис. 13). Такие повреждения ежегодно фиксируются нами в ГБС РАН.

Розанная цикадка (Edwardsiana rosae) распространена очень широко. Повреждает многие декоративные культуры, часто наносит урон розам. Взрослые особи и личинки питаются соком на нижней стороне листьев сирени, в результате чего на верхней стороне листа в большом количестве появляются белые или желтовато-белые точки. Личинки малоподвижны. Цикадка дает два поколения в год. Яйца зимуют на ветках у основания почек. По нашим наблюдениям в последние годы вредитель активно распространяется на сирени, повреждая листья нижнего и среднего ярусов (рис. 14). В Главном ботаническом саду РАН такие повреждения отмечаются ежегодно.

На сирени встречаются также коричневая щитовка (Chrysomphalus dictyospermi), сиреневая пяденица (Apeira syringaria) и сиреневый бражник (Sphinx ligustri).

Для борьбы с вредителями сирени и, в первую очередь, молью-пестрянкой рекомендуется перекапывать почву под растениями на глубину до 20 см с оборотом пласта (для уничтожения зимующих куколок моли). В период вегетации необходимо регулярно собирать и сжигать листья с минами, а также скрученные листья, на которых обитают гусеницы.

Для эффективной защиты сирени от щитовок и ложнощитовок надо своевременно вырезать сухие и больные ветки, прореживать крону и удалять прикорневую поросль, очищать старые ветви и стволы от отмершей коры, мха и лишайника.

Для борьбы с клещами необходимо обрезать и сжигать пораженные побеги весной (в апреле) до выхода ранних стадий вредителя и осенью после опадения листьев (обычно в октябре). В период вегетации против целого комплекса вредителей (клещи, щитовки, ложнощитовки, цикадки, долгоносики) используются препараты фитоверм (2 мл/л воды), искра М, фуфанон, кемифос (1 мл/л). Против гусениц сиреневой пяденицы, сиреневой моли-пестрянки, сиреневого бражника применяют кинмикс (2,5 мл на 10 л воды) и фитоверм (0,2%; 2 мл/л). От клещей эффективен также актеллик (1,5 мл на 10 л воды), от моли – биопрепарат лепидоцид (2–3 г/л).

О безопасных методах борьбы с вредитеями — в статьях

Для повышения устойчивости растений к патогенам, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды при подкормках следует отдавать предпочтение микробиологическим удобрениям.

1. Келдыш М.А., Помазков Ю.И. Вирусные и микоплазменные болезни древесных растений. — М.: «Наука», 1985.- 132 с.

2. Прутенская М.Д. Атлас болезней цветочно-декоративных растений. — Киев: «Наукова думка», 1982.- 158 с.

3. Синадский Ю.В. и др. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. — М.: «Наука», 1982. — 591 с.

Источник