- Травмы крыс

- Травмы костных тканей

- Травмы кожных покровов

- Советы и рекомендации при травмах

- Черепно мозговая травма у крыс

- Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010

- Вернуться к номеру

- Эффективность миокальцика при лечении остеопоротических крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой по данным изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов

- Авторы: С.Е. Золотухин, Н.А. Зенько, Т.М. Чирах — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина

- Версия для печати

- Материал и методы

- Результаты и обсуждение

Травмы крыс

Владельцам грызунов не раз приходилось слышать о «живучести» домашних питомцев. Многие уверены, если крыса упала с высоты, то вероятность получения ушиба или травмы минимальна. На самом деле зверьки требуют постоянного присмотра и ухода, поскольку даже малейшее повреждение кожи может стать причиной попадания инфекции и заболевания.

Чаще всего грызуны травмируют хвосты и лапы. Природная любознательность и активность провоцируют переломы у крысы и нарушения целостности кожных покровов. К сожалению, даже под постоянным присмотром человека животное может получить травму. Если грызун содрал кожу или получил повреждения, владельцу следует оказать первую помочь домашнему питомцу и как можно быстрее посетить ветеринара.

Травмы костных тканей

Самым распространенным повреждением считается перелом хвоста у крысы, который возникает в результате защемления дверцей клетки. Нередки случаи, когда владельцы или члены семьи непреднамеренно наступают на грызуна.

Ветеринары уверены, если крыса сломала хвост и вовремя осмотрена специалистом, заводчики могут быть спокойны. Как правило, сломанная часть подлежит ампутации, но в редких случаях животное может ее отгрызть. Если на хвосте обнаружена рана, место обрабатывают слабым раствором марганцовки.

Если хозяйка случайно наступила на крысу и животное получило травму, важно действовать быстро:

- поставьте животное на ровную поверхность;

- если грызун сломал позвоночник, он будет волочить задние лапы;

- когда зверек волочит одну лапу, то речь идет о переломе конечности.

Точный вид повреждения виден только на рентгеновских снимках. При подозрении на перелом позвоночника у крысы, грызуна помещают в небольшую коробку и обкладывают ватой. Если у зверька сломана лапка, допустимо наложение шины из плоской палочки выше места перелома.

После первичных мер необходимо сделать рентген перелома лапы у крысы, чтобы врач поставил точный диагноз.

Травмы кожных покровов

Во время игры или прогулки по дому, хозяевам важно присматривать за питомцем, чтобы защитить от перелома и травм мягких тканей. Помните, что кожа грызунов очень чувствительна и ее можно повредить при неловком движении.

Если крыса содрала кожу с хвоста, обработайте поверхность дезинфицирующим средством и посетите врача. В некоторых случаях участок нужно ампутировать, но при правильном и своевременном лечении ткани восстанавливаются.

Когда несколько животных находятся в одной клетке, владельцам важно следить за поведением питомцев, чтобы во время игры они не содрали кожу и не причинили друг другу травмы. Во время сна животное может упасть, поэтому следует обеспечить отсутствие колючих и опасных предметов.

Активные зверьки часто получают ожоги и царапины на хвостах и лапах. При наличии открытой раны ее необходимо обработать. Если поверхность содранной или поврежденной кожи значительна, следует заменить древесную подстилку на салфетку, чтобы предотвратить инфицирование.

Советы и рекомендации при травмах

Даже самый ответственный и внимательный владелец иногда не в силах уследить за зверьком. Если крыса содрала кожу или питомец упал с высоты, следует запомнить несложные правила:

- Внимательно осмотрите питомца. Если кожа сильно повреждена или животное с трудом двигается, следует немедленно обратиться к врачу.

- Выясните, могли ли случайно наступить на животное, чтобы исключить травмы позвоночника и конечностей.

- Не забывайте, что мелкие повреждения ткани видны только на рентгене.

Если крыса сломала лапку упав с большой высоты, аккуратно зафиксируйте животное и наложите шину, чтобы предотвратить смещение. При переломах важно обеспечить полный покой и максимально ограничить движение.

Когда у зверька сломаны конечности, процесс восстановления во многом зависит от оперативных действий врача и заводчика. После осмотра у ветеринара и назначения лечебных процедур точно соблюдайте рекомендации и следите, чтобы грызун не смог повторно упасть или повредить кожный покров.

Источник

Черепно мозговая травма у крыс

На сегодняшний день черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из главных проблем медицины как в нашей стране, так и за рубежом. В Российской Федерации смерть в результате травм занимает второе место, летальность от тяжелой ЧМТ составляет 60-80% и более [5].

ЧМТ приводит к различным по степени и распространенности структурно-функциональным повреждениям мозга с моторными и когнитивными нарушениями. Сложность патофизиологических механизмов, возникающих в процессе травмы, обуславливает постоянный поиск эффективных экспериментальных моделей нанесения повреждений [3].

В зависимости от способа нанесения травмы выделяют следующие модели:

— с непосредственной деформацией мозга.

Наиболее близкой к реальным условиям получения травмы у человека, легко воспроизводимой и общепризнанной, является модель ЧМТ свободного падения груза на голову животного [7]. В последние десятилетия наука достигла огромных успехов в исследованиях, которые посвящены механизмам травмы и лечению, однако многие аспекты этой проблемы еще не изучены. Поэтому проблема моделирования ЧМТ у лабораторных животных остается актуальной на сегодняшний день [7].

Цель исследования. Цель данного исследования состояла в моделировании ЧМТ у лабораторных животных методом свободного падения, с последующей оценкой морфофункциональных и биохимических изменений.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 20 крысах-самцах линии Wistar, массой 250-280 граммов. Животных содержали в индивидуальных боксах с естественной 12-часовой сменой света и темноты, влажностью воздуха 60% и его температурой 22 ± 2 °С, со свободным доступом к воде и пище. Работу с лабораторными животными проводили с соблюдением основных нормативных и этических требований к проведению лабораторных и иных опытов с участием экспериментальных животных разных видов.

Закрытую ЧМТ воспроизводили с помощью свободно падающего груза массой 150 г из полой трубы высотой 50 см и ее диаметром на теменно-затылочную область головы. Во избежание перелома челюсти голову животного фиксировали на мягкой подкладке. Всех животных наркотизировали внутрибрюшинным введением хлоралгидрата (350 мг/кг) и делили на 2 группы. Первую из них составили животные, которых фиксировали в установке, но травму не наносили (контрольная, n=10). Вторую (опытную) — животные, которых подвергли ЧМТ.

Для оценки психоэмоциональных нарушений у животных, возникающих в результате травматического воздействия, были использовали тесты «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». Психотропные тесты проводили в 1-е сутки эксперимента до моделирования ЧМТ и на 7-е сутки после травмы.

После проведенных тестов всех животных декапитировали и извлекали мозг для дальнейшего использования в биохимических и морфологических анализах. Для гистологического исследования мозг немедленно фиксировали в жидкости Буэна, после уплотнения заливали парафином с последующим изготовлением микропрепаратов и окраской гематоксифилином и эозином [4]. Для проведения биохимических тестов готовили гомогенат и определяли в нем содержание диеновых конъюгатов по методу Стальной [6]. Активность каталазы определяли спектрофотометрически.

Результаты опытов обрабатывали методом вариационной статистики. Вычисляли среднее значение и стандартную ошибку среднего значения. Полученные данные проверяли на нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. В случае нормального распределения данных использовали параметрический t-критерий Стьюдента. При ненормальном распределении результатов эксперимента дальнейшую статистическую обработку данных проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований по изучению изменений двигательной активности животных в тесте «открытое поле» до и после ЧМТ приведены в таблице 1. У животных контрольной и опытной групп до травмы не было выявлено достоверных различий.

Через 7 дней после травмы крысы с травмой пересекли 6,9±2,5 квадрата «открытого поля» (Р

Источник

Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010

Вернуться к номеру

Эффективность миокальцика при лечении остеопоротических крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой по данным изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов

Авторы: С.Е. Золотухин, Н.А. Зенько, Т.М. Чирах — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина

Версия для печати

Работа посвящена оценке эффективности кальцитонина лосося («Миокальцика») при тяжелой черепно-мозговой травме, протекающей на фоне остеопороза. В работе использованы физиологичные, патофизиологические, рентгенологические, биохимические и статистические методы исследования. Эффективность препарата определяли путем сравнения продолжительности жизни животных, имеющих тормозный (смертельный) тип течения посттравматической реакции, развивающийся при стандартной по силе воздействия травме мозга и при глюкокортикоидном остеопорозе легкой степени тяжести в двух группах животных (леченных кальцитонином и нелеченных). Эффективность кальцитонина лосося при глюкокортикоидном остеопорозе и травме изучали также по изменению комплекса биохимических показателей крови в двух группах крыс, которым вводили препарат (опытная группа 2 и крыс с остеопорозом и травмой без введения препарата (контрольная группа 2).

Робота присвячена оцінці ефективності кальцитоніну лосося («Міокальцику») при тяжкій черепно-мозковій травмі з перебігом на тлі остеопорозу. У роботі використані фізіологічні, патофізіологічні, рентгенологічні, біохімічні, статистичні методи дослідження. Ефективність препарату визначали шляхом порівняння тривалості життя тварин з гальмівним (смертельним) типом перебігу посттравматичної реакції, що розвивається при стандартній за силою дії травмі мозку при глюкокортикоїдному остеопорозі легкого ступеню тяжкості, в двох групах тварин (лікованих кальцитоніном і нелікованих). Ефективність кальцитоніну лосося при глюкокортикоїдному остеопорозі травмі вивчали також за зміною комплексу біохімічних показників крові в двох групах щурів, яким вводили препарат (дослідна група 2) і щурів з остеопорозом і травмою без введення препарату (контрольна група 2).

Is devoted to assessing the effectiveness of salmon calcitonin (“Miocalcic”) in severe traumatic brain injury occurring on the background of osteoporosis. We used the physiological, pathophysiological, radiological, biochemical and statistical methods. Efficacy was determined by comparing the longevity of the animals that are inhibitory (lethal) type of a posttraumatic reac- tion, developing a standard for the force of impact injury to the brain and glucocorticoid osteoporosis, mild in two groups of animals (treated with calcitonin and untreated). The effectiveness of salmon calcitonin in glucocorticoid induced osteoporosis, and trauma have also studied the change of the complex biochemical indices of blood in the two groups of rats injected with the drug (experimental group 2) and rats with osteoporosis, and trauma without drug administration (control group 2).

тяжелая черепно-мозговая травма, глюкокортикоидный остеопороз, кальцитонин лосося.

тяжка черепномозкова травма, глюкокортикоїдний остеопороз, кальцитонін лосося.

craniocerebral trauma, glucocorticoid osteoporosis, calcitonin salmon.

В настоящее время частота и тяжесть механических повреждений, обусловленных факторами цивилизации, не имеют тенденции к снижению [3, 4]. В структуре общего травматизма, по данным ВОЗ, поражения головного мозга составляют 25-30 % [8]. На долю черепно-мозговой травмы (ЧМТ) приходится 2/3 смертельных исходов [7]. Среди всех сочетанных повреждений сочетанная ЧМТ составляет 89,4 % [8]. Травмы мозга являются одной из причин высокой инвалидности и временной утраты трудоспособности [7]. Летальность от ЧМТ возрастает в случае присоединения к ней шока – она увеличивается до 90 % [3, 4].

Особенно неблагоприятно протекает травматическая болезнь у людей, имеющих тяжелые фоновые заболевания, в том числе и остеопороз [2,6]. Тяжелая ЧМТ, полученная на фоне глюкокортикоидного остеопороза, характеризуется высокой летальностью и частотой осложнений [1,6]. В настоящее время эффективность кальцитонина у пострадавших с тяжелой ЧМТ и сопутствующим остеопорозом не изучены, а механизмы его лечебного действия нуждаются в уточнении.

Цель исследования – оценить эффективность миокальцика (кальцитонина лосося) по характеру изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов у крыс с глюкокортикоидным остеопорозом и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Материал и методы

Экспериментальные исследования выполнены на 46 белых беспородных крысах весом 250-300 г. Подготовка животных к эксперименту, травмирование и выведение из эксперимента осуществляли при соблюдении общих требований и положений Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других целей (Страсбург, 1986).

В исследовании изучали эффективность кальцитонина лосося (фармакологический препарат «Миокальцик», выпускаемый фирмой Novartis Pharma в форме ампульного раствора для инъекций). 1мл препарата содержал 100 МЕ синтетического кальцитонина лосося (1 МЕ биологической активности препарата соответствовал 0,2 мкг активного вещества) [9, 10].

На предварительном этапе исследования эффективность кальцитонина лосося при ЧМТ, а также при сочетании ЧМТ с остеопорозом изучали по увеличению измерением электрокожного сопротивления у травмированных крыс [4].

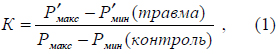

Типы посттравматической реакции при ЧМТ определяли с помощью модифицированного метода измерения электропроводности кожи посредством показателя «К» в динамике по С.Е. Золотухину [5]. В частности, показатель «К» вычисляли по формуле:

где: Рмакс – величина электрического сопротивления кожи, измеряемого при напряжении 0,6 В; Рмин – при напряжении 0,2

На предварительном этапе исследования эффективность кальцитонина лосося при ЧМТ, а также при сочетании ЧМТ с остеопорозом изучали по увеличению продолжительности жизни крыс, леченных препаратом (опытная группа), по сравнению со временем жизни крыс без лечения (группа контроля). Препарат вводили через 4 часа после нанесения травмы и типирования посттравматической реакции. В опытной группе крыс кальцитонин лосося вводили внутрибрюшинно в дозе 25 МЕ/кг (в объемном эквиваленте это составляло 0,4 мл/кг официнального раствора). Эффективность кальцитонина лосося при моделируемой патологии в основной серии экспериментов изучали по изменению комплекса биохимических показателей крови в двух группах крыс, которым вводили препарат (опытная группа 2) и крыс с остеопорозом и травмой без введения препарата (контрольная группа 2). В каждой группе животных было по 8 особей. 10 крыс использованы для сравнения (контроль — интактные животные).

ЧМТ моделировали путем нанесения одного удара пружинным ударником по черепу крыс силой 1325 Н/см2. При отработке методики моделирования посттравматической реакции все параметры летальности и исследуя морфологические изменения в области травмы черепа и мозга. В целом травма мозга идентифицировалась как ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести. Летальность в остром периоде ЧМТ (до 1 суток) составила 40,0%. Продолжительность жизни животных при моделируемой патологии лежала в широком интервале значений – от 12 до 75 часов, в среднем 34,5±3,3 часа. Большой разброс данных времени жизни крыс вызвал необходимость учета роли индивидуальной реактивности животных. Для этого была применена методика, связанная с где: Рмакс – величина электрического сопротивления кожи, измеряемого при напряжении 0,6 В; Рмин – при напряжении 0,2В.

Само электрическое сопротивление снимали с помощью электродов-прищепок с передних лап крыс и определяли по закону Ома. Числитель уравнения 1 отражал изменения электрического сопротивления кожи, полученные в динамике посттравматической реакции, знаменатель – в контроле (до нанесения травмы у каждого животного). На основании дискретных значений показателя «К», вычисляемых в течение 4 часов после травмы у животных, находящихся в иммобилизированном состоянии, строили графики. Для выяснения связи изменений показателя «К» с фазами посттравматической реакции проведены сопоставления этого показателя с параметрами АД, ЧСС и ЧД. Они подтвердили фазный характер развития ЧМТ [3, 4]. Характер повреждений мозга и изменений индивидуальной реактивности животных, определяемый по электрокожной сопротивляемости, лежал в основе определения типов посттравматической реакции и имел важное прогностическое значение. В динамике ЧМТ на основании значений показателя «К» дифференцировали три ее основных типа. Первый тип реакций крыс, погибших на третьи сутки после травмы, назван нами «возбудимым», второй тип реакций крыс, погибших на вторые сутки, «промежуточным», а третий тип реакций крыс, погибших в течение первых суток, «тормозным». В процентном отношении структура распределения типов выглядело соответственно 30:30:40.

В настоящем исследовании использованы крысы, у которых дифференцировался только тормозный (как наиболее тяжелый) тип посттравматической реакции.

Моделирование остеопороза осуществляли путем внутримышечного введения 3 мг/кг метилпреднизолона (фирма «Pfizer», США) в сутки на протяжении 4-5 недель под непосредственным еженедельным рентгенологическим контролем длины пояснично-грудного отдела позвоночника крысы и учета степени уменьшения средней длины одного позвонка этого сегмента, по которой и определяли (посредством вычисления показателя R) тяжесть остеопороза [2]. В исследовании использованы крысы, у которых развивался остеопороз легкой степени (при более тяжелых формах остеопороза и тяжелой ЧМТ имела место ранняя летальность).

При моделировании сочетанной патологии первоначально вызывали у крыс остеопороз, а затем наносили травму.

Определение содержания гормонов (кальцитонина, КТ, паратиреоидного гормона, ПТГ, тиреотропного гормона, ТТГ, тироксина, Т4, трийодтиронина и Т3, цитокинов (интерлейкина – 6, ИЛ-6) и фактора некроза опухоли – альфа (ФНО-α) проводили иммуноферментным и радиоиммунологическим (метка радиоактивным изотопом I125) методами (с использованием стандартных коммерческих наборов реактивов для определения исследуемых веществ в образцах плазмы крови крыс). Содержание ионизированного кальция в сыворотке крови определяли с помощью ионоселективных электродов на анализаторе «Эксперт 001».

Статистическая обработка результатов анализа выполнена с использованием метода вариационной статистики.

Результаты и обсуждение

Продолжительность жизни у остеопоротических (остеопороз легкой степени тяжести) крыс с травмой при тормозном типе посттравматической реакции (контроль 1) была равна 12,2±2,2 часа (без лечения). Для сравнения продолжительность жизни крыс с тормозным типом посттравматической реакции без остеопороза и лечения составила 19,3±3,2 часа. Продолжительность жизни крыс в опытной серии (с остеопорозом, с ЧМТ и с лечением) составила — 19,7±2,3 часа. Разница по сравнению с соответствующим контролем составила 7,5 часа (p © Издательский дом Заславский, 1997-2021 Условия использования

Источник