- Черепно-мозговая травма (часть 1)

- Введение

- Нормальная анатомия и физиология

- Патофизиология ЧМТ

- Подход к пациенту с ЧМТ

- Диагностика пациента с ЧМТ

- Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010

- Вернуться к номеру

- Эффективность миокальцика при лечении остеопоротических крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой по данным изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов

- Авторы: С.Е. Золотухин, Н.А. Зенько, Т.М. Чирах — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина

- Версия для печати

- Материал и методы

- Результаты и обсуждение

Черепно-мозговая травма (часть 1)

Автор: Каратаев Павел Сергеевич, ветеринарный врач, невролог, ВК «Zоолюкс», г. Киев.

Введение

Нормальная анатомия и физиология

Патофизиология ЧМТ

На первичные поражения уже нельзя повлиять. Возможно только удаление гематом или стабилизация переломов (если в этом есть необходимость).

Травмирование паренхимы мозга, кроме первичных повреждений, вызывает каскад биохимических процессов (вторичных повреждений), которые еще более негативно воздействуют на нейроны и приводят к дальнейшему повышению ВЧД [12].

Истощение АТФ приводит к накоплению кальция и натрия в клетках. Это вызывает отек клеток и деполяризацию. Неконтролируемая деполяризация приводит к высвобождению большого количества глутамата (возбуждающего нейромедиатора), следствием чего является еще большее накопление кальция в нейронах. Повышенный уровень кальция активирует ряд механизмов (каскад арахидоновой кислоты, накопление свободных радикалов), еще больше повреждающих ткань головного мозга.

Кости черепа формируют неэластичную черепную коробку, в которой находится головной мозг, кровь и ликвор (спинномозговая жидкость). Внутричерепное давление у собак и кошек составляет 5–12 мм рт. ст.

После травмы головы объем внутричерепных структур увеличивается за счет отека, кровотечения и накопления ликвора. У головного мозга есть способность компенсировать небольшие повышения ВЧД за счет изменения объема других отделов. Это описывает доктрина Монро-Келли [10, 14]. Шунтирование ликвора, снижение его продукции и усиление абсорбции, а также усиление венозного оттока приводит к быстрому снижению ВЧД. На этой компенсаторной стадии пациент может выглядеть клинически относительно нормальным. Но затем (после преодоления компенсаторных возможностей) даже небольшое увеличение ВЧД приведет к значительному ухудшению неврологического состояния. При продолжающемся повышении ВЧД может также развиться грыжа мозга.

Существует 4 варианта грыжи мозга (рис. 5):

⦁ через серп мозга;

⦁ транстенториальная грыжа – грыжа мозга через намет мозжечка (tentorium cerebelli) – приводит к компрессии среднего мозга и вызывает мидриаз, снижение зрачкового рефлекса и снижение уровня сознания;

⦁ грыжа мозжечка через затылочное отверстие обычно приводит к быстро развивающейся остановке дыхания из-за компрессии дыхательных центров в продолговатом мозге;

⦁ грыжа мозга через дефекты в черепе.

Подход к пациенту с ЧМТ

Если имеется подозрение на черепно-мозговую травму животного, необходимо рекомендовать его срочную доставку в ветеринарную клинику. Во время транспортировки нужно постараться иммобилизировать пациента, положить его на ровную поверхность головой вверх.

Первоначальные действия включают реанимационный протокол САВ:

– оценка деятельности сердечно-сосудистой системы: аускультация, пульс, ЧСС, состояние слизистых, СНК;

– оценка деятельности дыхательных путей: аускультация, ЧДД;

– проведение сердечно-легочной реанимации при необходимости.

При отсутствии спонтанного дыхания нужно осуществить интубацию и перевод пациента на ИВЛ. Интубировать нужно максимально быстро, избегая кашля, т.к. кашель вызывает повышение ВЧД, что может привести к ухудшению неврологического статуса пациента с ЧМТ.

Также нужно помнить, что у пациента с политравмой часто травмированы не только голова и нервная система. Поэтому нужно максимально быстро выявить и начать лечить все сопутствующие жизнеугрожающие состояния (внутреннее кровотечение, пневмоторакс и др.)

Первичные исследования (помимо клинического осмотра) включают в себя термометрию, тонометрию, анализы крови (общий, биохимический, в том числе с определением глюкозы, электролитов), УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки и позвоночника для оценки сопутствующих повреждений.

Диагностика пациента с ЧМТ

Первоначальная неврологическая оценка позволяет определить локализацию поражения и степень его тяжести. Оценку состояния нервной системы нужно проводить минимум каждые 30–60 минут до стабилизации.

Неврологический осмотр при ЧМТ обычно ограничен, но обязательно должен включать оценку сознания, двигательную функцию и рефлексы, рефлексы ствола мозга, а также характер дыхания.

При оценке сознания нужно помнить, что снижение артериального давления, гипотермия, снижение сатурации могут влиять на уровень сознания, и поэтому требуется повторный регулярный осмотр после коррекции сопутствующих патологий. Основными нарушениями сознания являются угнетение (слабая реакция на окружающие стимулы); ступор (бессознательное состояние, есть реакция только на сильные стимулы); кома (бессознательное состояние, полное отсутствие реакций даже на сильные и болевые стимулы). Наиболее тяжелые изменения уровня сознания можно наблюдать при повреждении ствола мозга (рис. 1).

Некоторые позы могут указывать на поражение определенной части головного мозга:

⦁ децеребрационная ригидность – возникает при поражении ствола мозга; животные имеют опистотонус и разгибание всех конечностей; уровень сознания – ступор/кома; обычно сочетается с плохим прогнозом (рис. 6);

⦁ децеребеллярная ригидность – возникает при остром поражении мозжечка; животные имеют согнутые или разогнутые тазовые конечности, сознание обычно в норме, возможен опистотонус (рис. 7).

При оценке двигательной функции можно выявить такие нарушения:

⦁ парез – снижение двигательной функции;

⦁ паралич (плегия) – полное отсутствие двигательной функции.

Для выявления степени вовлечения ствола мозга нужно проверить основные черепно-мозговые рефлексы. При этом размер зрачков, зрачковый рефлекс и физиологический нистагм дают основную информацию у пациентов с ЧМТ (рис. 8).

Нормальный зрачковый рефлекс (сужение на свет и расширение в темноте) указывает на достаточно хорошую функцию сетчатки, зрительного нерва, зрительного перекреста (хиазмы) и ростральной части ствола мозга.

Наличие миоза может указывать на поражение промежуточного мозга, т.к. в нем находятся центры симпатической иннервации. При наличии миоза необходимо обязательно исследовать глаз (т.к. травма глаза и повреждение цилиарных мышц радужной оболочки также могут привести к миозу). Если вместе с миозом присутствуют такие признаки, как птоз, выпадение третьего века, энофтальм (синдром Горнера), нужно локализовать проблему (ствол мозга, шейный отдел спинного мозга, плечевое сплетение, вагосимпатический ствол, среднее ухо).

Двусторонний мидриаз с отсутствием зрачкового рефлекса может указывать на первичное поражение среднего мозга или грыжу мозга и свидетельствует о плохом прогнозе. Прогрессирование от миоза к мидриазу говорит об ухудшении неврологического статуса и требует интенсивного лечения.

Для определения физиологического нистагма нужно поворачивать голову в стороны и наблюдать за движениями глаз. В норме при движении головы влево сначала наблюдается медленная фаза в противоположную сторону (вправо), затем быстрая фаза в сторону движения (влево). Отсутствие физиологического нистагма у пациента с ЧМТ может указывать на повреждение ствола мозга.

Для анализа всей информации, полученной в ходе неврологического осмотра, рекомендуется использовать шкальную оценку. В гуманной медицине используется шкала комы Глазго. Она была адаптирована для ветеринарных пациентов и называется «модифицированная шкала комы Глазго». При этом вся полученная информация делится на три блока, и в зависимости от состояния пациента ставится соответствующее количество баллов.

Источник

Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010

Вернуться к номеру

Эффективность миокальцика при лечении остеопоротических крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой по данным изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов

Авторы: С.Е. Золотухин, Н.А. Зенько, Т.М. Чирах — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина

Версия для печати

Работа посвящена оценке эффективности кальцитонина лосося («Миокальцика») при тяжелой черепно-мозговой травме, протекающей на фоне остеопороза. В работе использованы физиологичные, патофизиологические, рентгенологические, биохимические и статистические методы исследования. Эффективность препарата определяли путем сравнения продолжительности жизни животных, имеющих тормозный (смертельный) тип течения посттравматической реакции, развивающийся при стандартной по силе воздействия травме мозга и при глюкокортикоидном остеопорозе легкой степени тяжести в двух группах животных (леченных кальцитонином и нелеченных). Эффективность кальцитонина лосося при глюкокортикоидном остеопорозе и травме изучали также по изменению комплекса биохимических показателей крови в двух группах крыс, которым вводили препарат (опытная группа 2 и крыс с остеопорозом и травмой без введения препарата (контрольная группа 2).

Робота присвячена оцінці ефективності кальцитоніну лосося («Міокальцику») при тяжкій черепно-мозковій травмі з перебігом на тлі остеопорозу. У роботі використані фізіологічні, патофізіологічні, рентгенологічні, біохімічні, статистичні методи дослідження. Ефективність препарату визначали шляхом порівняння тривалості життя тварин з гальмівним (смертельним) типом перебігу посттравматичної реакції, що розвивається при стандартній за силою дії травмі мозку при глюкокортикоїдному остеопорозі легкого ступеню тяжкості, в двох групах тварин (лікованих кальцитоніном і нелікованих). Ефективність кальцитоніну лосося при глюкокортикоїдному остеопорозі травмі вивчали також за зміною комплексу біохімічних показників крові в двох групах щурів, яким вводили препарат (дослідна група 2) і щурів з остеопорозом і травмою без введення препарату (контрольна група 2).

Is devoted to assessing the effectiveness of salmon calcitonin (“Miocalcic”) in severe traumatic brain injury occurring on the background of osteoporosis. We used the physiological, pathophysiological, radiological, biochemical and statistical methods. Efficacy was determined by comparing the longevity of the animals that are inhibitory (lethal) type of a posttraumatic reac- tion, developing a standard for the force of impact injury to the brain and glucocorticoid osteoporosis, mild in two groups of animals (treated with calcitonin and untreated). The effectiveness of salmon calcitonin in glucocorticoid induced osteoporosis, and trauma have also studied the change of the complex biochemical indices of blood in the two groups of rats injected with the drug (experimental group 2) and rats with osteoporosis, and trauma without drug administration (control group 2).

тяжелая черепно-мозговая травма, глюкокортикоидный остеопороз, кальцитонин лосося.

тяжка черепномозкова травма, глюкокортикоїдний остеопороз, кальцитонін лосося.

craniocerebral trauma, glucocorticoid osteoporosis, calcitonin salmon.

В настоящее время частота и тяжесть механических повреждений, обусловленных факторами цивилизации, не имеют тенденции к снижению [3, 4]. В структуре общего травматизма, по данным ВОЗ, поражения головного мозга составляют 25-30 % [8]. На долю черепно-мозговой травмы (ЧМТ) приходится 2/3 смертельных исходов [7]. Среди всех сочетанных повреждений сочетанная ЧМТ составляет 89,4 % [8]. Травмы мозга являются одной из причин высокой инвалидности и временной утраты трудоспособности [7]. Летальность от ЧМТ возрастает в случае присоединения к ней шока – она увеличивается до 90 % [3, 4].

Особенно неблагоприятно протекает травматическая болезнь у людей, имеющих тяжелые фоновые заболевания, в том числе и остеопороз [2,6]. Тяжелая ЧМТ, полученная на фоне глюкокортикоидного остеопороза, характеризуется высокой летальностью и частотой осложнений [1,6]. В настоящее время эффективность кальцитонина у пострадавших с тяжелой ЧМТ и сопутствующим остеопорозом не изучены, а механизмы его лечебного действия нуждаются в уточнении.

Цель исследования – оценить эффективность миокальцика (кальцитонина лосося) по характеру изменения отдельных показателей кальциевого обмена и цитокинов у крыс с глюкокортикоидным остеопорозом и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Материал и методы

Экспериментальные исследования выполнены на 46 белых беспородных крысах весом 250-300 г. Подготовка животных к эксперименту, травмирование и выведение из эксперимента осуществляли при соблюдении общих требований и положений Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других целей (Страсбург, 1986).

В исследовании изучали эффективность кальцитонина лосося (фармакологический препарат «Миокальцик», выпускаемый фирмой Novartis Pharma в форме ампульного раствора для инъекций). 1мл препарата содержал 100 МЕ синтетического кальцитонина лосося (1 МЕ биологической активности препарата соответствовал 0,2 мкг активного вещества) [9, 10].

На предварительном этапе исследования эффективность кальцитонина лосося при ЧМТ, а также при сочетании ЧМТ с остеопорозом изучали по увеличению измерением электрокожного сопротивления у травмированных крыс [4].

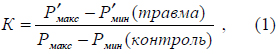

Типы посттравматической реакции при ЧМТ определяли с помощью модифицированного метода измерения электропроводности кожи посредством показателя «К» в динамике по С.Е. Золотухину [5]. В частности, показатель «К» вычисляли по формуле:

где: Рмакс – величина электрического сопротивления кожи, измеряемого при напряжении 0,6 В; Рмин – при напряжении 0,2

На предварительном этапе исследования эффективность кальцитонина лосося при ЧМТ, а также при сочетании ЧМТ с остеопорозом изучали по увеличению продолжительности жизни крыс, леченных препаратом (опытная группа), по сравнению со временем жизни крыс без лечения (группа контроля). Препарат вводили через 4 часа после нанесения травмы и типирования посттравматической реакции. В опытной группе крыс кальцитонин лосося вводили внутрибрюшинно в дозе 25 МЕ/кг (в объемном эквиваленте это составляло 0,4 мл/кг официнального раствора). Эффективность кальцитонина лосося при моделируемой патологии в основной серии экспериментов изучали по изменению комплекса биохимических показателей крови в двух группах крыс, которым вводили препарат (опытная группа 2) и крыс с остеопорозом и травмой без введения препарата (контрольная группа 2). В каждой группе животных было по 8 особей. 10 крыс использованы для сравнения (контроль — интактные животные).

ЧМТ моделировали путем нанесения одного удара пружинным ударником по черепу крыс силой 1325 Н/см2. При отработке методики моделирования посттравматической реакции все параметры летальности и исследуя морфологические изменения в области травмы черепа и мозга. В целом травма мозга идентифицировалась как ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести. Летальность в остром периоде ЧМТ (до 1 суток) составила 40,0%. Продолжительность жизни животных при моделируемой патологии лежала в широком интервале значений – от 12 до 75 часов, в среднем 34,5±3,3 часа. Большой разброс данных времени жизни крыс вызвал необходимость учета роли индивидуальной реактивности животных. Для этого была применена методика, связанная с где: Рмакс – величина электрического сопротивления кожи, измеряемого при напряжении 0,6 В; Рмин – при напряжении 0,2В.

Само электрическое сопротивление снимали с помощью электродов-прищепок с передних лап крыс и определяли по закону Ома. Числитель уравнения 1 отражал изменения электрического сопротивления кожи, полученные в динамике посттравматической реакции, знаменатель – в контроле (до нанесения травмы у каждого животного). На основании дискретных значений показателя «К», вычисляемых в течение 4 часов после травмы у животных, находящихся в иммобилизированном состоянии, строили графики. Для выяснения связи изменений показателя «К» с фазами посттравматической реакции проведены сопоставления этого показателя с параметрами АД, ЧСС и ЧД. Они подтвердили фазный характер развития ЧМТ [3, 4]. Характер повреждений мозга и изменений индивидуальной реактивности животных, определяемый по электрокожной сопротивляемости, лежал в основе определения типов посттравматической реакции и имел важное прогностическое значение. В динамике ЧМТ на основании значений показателя «К» дифференцировали три ее основных типа. Первый тип реакций крыс, погибших на третьи сутки после травмы, назван нами «возбудимым», второй тип реакций крыс, погибших на вторые сутки, «промежуточным», а третий тип реакций крыс, погибших в течение первых суток, «тормозным». В процентном отношении структура распределения типов выглядело соответственно 30:30:40.

В настоящем исследовании использованы крысы, у которых дифференцировался только тормозный (как наиболее тяжелый) тип посттравматической реакции.

Моделирование остеопороза осуществляли путем внутримышечного введения 3 мг/кг метилпреднизолона (фирма «Pfizer», США) в сутки на протяжении 4-5 недель под непосредственным еженедельным рентгенологическим контролем длины пояснично-грудного отдела позвоночника крысы и учета степени уменьшения средней длины одного позвонка этого сегмента, по которой и определяли (посредством вычисления показателя R) тяжесть остеопороза [2]. В исследовании использованы крысы, у которых развивался остеопороз легкой степени (при более тяжелых формах остеопороза и тяжелой ЧМТ имела место ранняя летальность).

При моделировании сочетанной патологии первоначально вызывали у крыс остеопороз, а затем наносили травму.

Определение содержания гормонов (кальцитонина, КТ, паратиреоидного гормона, ПТГ, тиреотропного гормона, ТТГ, тироксина, Т4, трийодтиронина и Т3, цитокинов (интерлейкина – 6, ИЛ-6) и фактора некроза опухоли – альфа (ФНО-α) проводили иммуноферментным и радиоиммунологическим (метка радиоактивным изотопом I125) методами (с использованием стандартных коммерческих наборов реактивов для определения исследуемых веществ в образцах плазмы крови крыс). Содержание ионизированного кальция в сыворотке крови определяли с помощью ионоселективных электродов на анализаторе «Эксперт 001».

Статистическая обработка результатов анализа выполнена с использованием метода вариационной статистики.

Результаты и обсуждение

Продолжительность жизни у остеопоротических (остеопороз легкой степени тяжести) крыс с травмой при тормозном типе посттравматической реакции (контроль 1) была равна 12,2±2,2 часа (без лечения). Для сравнения продолжительность жизни крыс с тормозным типом посттравматической реакции без остеопороза и лечения составила 19,3±3,2 часа. Продолжительность жизни крыс в опытной серии (с остеопорозом, с ЧМТ и с лечением) составила — 19,7±2,3 часа. Разница по сравнению с соответствующим контролем составила 7,5 часа (p © Издательский дом Заславский, 1997-2021 Условия использования

Источник