Странные и страшные обряды языческой Руси, которые считались нормой

До того, как Русь стала христианской, верование людей было языческим. Народ поклонялся многим богам. Жертвоприношения, страшные жестокие обряды, дикие способы лечения больных – все это было обычным в те давние времена. Большинство из них ушли с приходом христианства, а некоторые практиковались какое-то время и после.

Обряды над младенцами

Недоношенных детей в прежние времена «допекали» в печи, считая, что таким способом можно помочь малышу быстрее окрепнуть. Для этого кроху закатывали в ржаное тесто, оставив лишь отверстие около носа, клали на лопату для хлебов и помещали в печь.

Частенько после такой процедуры младенец получал ожоги. И без того ослабленный организм не мог найти в себе силы победить еще и этот недуг. Детская смертность была и без того высока, но родители смотрели на нее философски: «Бог дал – Бог забрал!»

Не менее диким сегодня кажется обряд солонования. Мелкая соль втиралась в кожу крохи. Причем натирать рекомендовалось даже уши и глазки малыша. Те родители, что жили побогаче, и вовсе закапывали дитя в ларь с солью.

После такого обряда кожа малыша сильно страдала. Она была попросту разъедена солью. Однако считалось, что обряд обязательно принесет его здоровью огромную пользу.

Избавление от детей

Нередко новорожденных детей попросту убивали. Особенно часто этим грешили многодетные бедные семьи. «Под раздачу» чаще всего попадали девочки.

Способы избавления «от лишнего рта» были изощренные. Можно было зимой потерять младенца в лесу или забыть покормить его сутки либо двое. Был популярен способ удушения подушкой и «нечаянная простуда», когда кроху в холодных сенях купали в холодной воде и не спешили заносить в дом.

Самым диким был «игольный» вариант. В семью приглашалась специальная бабка. Она как бы читала над ребенком молитвы, а сама в это время втыкала ему в голову швейную иголку. Внешних изменений почти не было заметно, лишь малюсенький укол на голове, который быстро затягивался.

Постепенно дитя хирело и умирало в течение пары дней. Этот обычай имел место почти до революции. В 80-х годах во время рентгена головы у одного пожилого мужчины в голове обнаружили такую иглу. Как ему удалось выжить и прожить столь долго, врачи ответить не смогли.

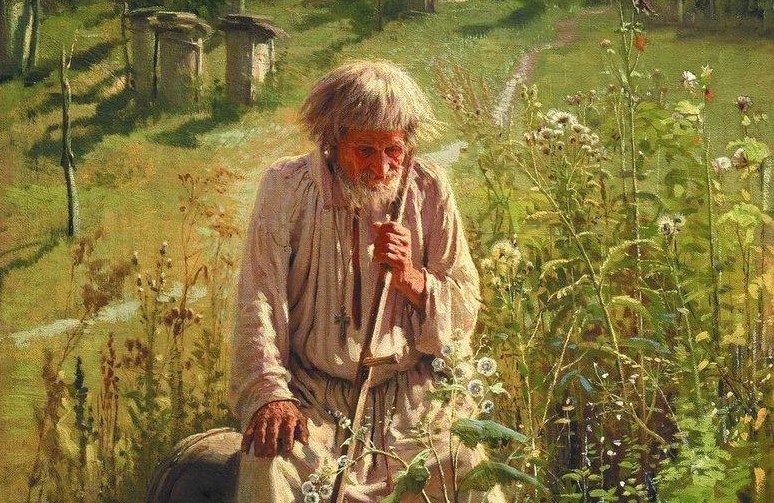

Убийство стариков, которое во благо

Умерщвлять немощных членов семьи у многих народов в прошлом не считалось чем-то постыдным и незаконным. Как только пожилой человек терял способность приносить пользу, от него пытались избавиться. Существовали даже специальные обряды.

На Руси в дохристианский период практиковалось завозить стариков в лес и оставлять их там одних. Выживали они там исключительно редко – в тех случаях, если дети поспешили и вывезли родителей, которые были еще в силе, либо обитавшие в чащобе отшельники, ведьмы или колдуны, находили приговоренных родными к смерти и из жалости брали их к себе.

Однако некоторые дети, дабы избавить престарелых родителей от мучений, заботились о них дополнительно: нанятый кузнец или сам сын забивал до смерти мать или отца ударом по голове.

Практиковалось это в некоторых местах и после принятия христианства. Но стариков уже реже вывозили в лес, а чаще просто закрывали в погребе или сарае без еды и питья. Зимой было еще проще: стариков оставляли на морозе на ночь.

Казнь «меченых дьяволом»

Новорожденных с любым отклонением подвергали жестокому умерщвлению. Альбиносы, горбуны, дети с врожденными уродствами конечностей считались порождением дьявола. Иногда вместе с младенцем подвергалась казни и сама мать. Ведь она, по мнению окружающих, вступала в связь с нечистой силой, иначе как бы у нее мог появиться «меченый» ребенок. Родимые пятна, витилиго, седые пряди тоже причислялись к таким меткам.

Иногда матери удавалось скрыть «недостаток» младенца, например, родимое пятно на спине или бедре. Если уже у взрослого обнаруживалась «метка дьявола», человека забивали до смерти камнями или сжигали на костре.

Этот обычай просуществовал долго. В книгах описываются подобные случаи даже во время христианства.

Жертвоприношения

Ритуальные убийства у язычников было делом полезным, святым. Жертвы богам приносили не только в виде продуктов и животных. Самыми «сильными» были людские. В жертву убивали как пленных христиан, так и простых соплеменников, ничем не провинившихся перед обществом.

До нас дошли записи прошлых лет, в которых подробно описывались эти жуткие события. Например, в «Слове о маловерии» описан ритуал привлечения дождя во время засухи в XIII веке. Там повествуется о сжигании заживо по жребию людей из общины. Летопись «О посте к невежам в понеделок» повествует о том, как в жертву был принесен младенец – его голову разбили о камень.

Языческая вера диктовала, что во время насильственной смерти тело жертвы отдает земле свою силу. Затем она переходит к живым. Особенно ценились маленькие дети, ведь в них было много потенциальной нерастраченной силы. И чем младше ребенок, тем больше «пользы» принесет его смерть сородичам.

«Слово святого Григория. о том, како первое погани сущие языки кланялись идолам и требы им клали» повествует о ритуале «деторезанья первенца».

Найденные в 1982-1989 годах на реке Збруч (Прикрапатье) святилища язычников доказывают тот факт, что жертвоприношения людьми имели место вплоть до второй половины XIII века.

Обряды над врагами

Христианских пленных казнили с особой жестокостью. Их усаживали на лошадь, которую привязывали за ноги к столбам. Затем разжигали костер. Лошадь вместе с наездником сгорали заживо, а народ наблюдал и радовался, что боги приняли жертву и теперь будут благосклоннее к ним.

Если врага убивали в бою, считалось особым шиком отрезать ему голову и привезти в селение в качестве трофея. Их насаживали на колья и выставляли на всеобщее обозрение. Этот ритуал был оборонительным: так язычники охраняли свою землю от вражеской нечисти.

Был обычай делать из вражьих черепов чаши для напитков. Их инкрустировали драгоценными металлами и каменьями, кожей. Считалось, что пьющему из такой посуды человеку злые духи не могут сделать ничего дурного.

Обряд соумирания

Стать вдовой в дохристианской Руси означало принять смерть. Потерявшая мужа супруга обязана была умереть тоже, чтобы быть возложенной рядом с ним на погребальном костре.

Нередко вместе с женой вслед за главой семейства отправлялись дети, зависимые от него родственники, например, сестра-перестарок, слуги.

Если вдова не хотела самостоятельно принять смерть, ее убивали насильно или клали связанную рядом с умершим мужем живой, после чего все равно сжигали на костре.

Потому-то во время свадеб невеста вовсе не радовалась, а плакала. Ведь с замужеством она становилась собственностью супруга: он мог ее наказывать любыми способами, избивать, уродовать. А после его смерти (часто невеста была намного моложе своего мужа) ей тоже предписывалась смерть.

А как вы считаете, все это действительно существовало в прошлом или выдумка писателей и летописцев? Что в этой статье правда, а что ложь? Поделитесь своими мыслями.

Источник

Ругайтесь по-старорусски

Отругать у нас всегда умели — причем не обязательно матерно. По сети гуляет список «старинных русских ругательств», начинающийся со слов вроде «ащеул» или «белебеня», но по-честному, кто-нибудь слышал или читал, чтобы так ругались? А ведь помимо знакомых нам пяти матерных корней, в арсенале сквернослова было множество орудий.

Сволочь

Кажется, что сволочь — это нечто женского рода, но изначально это собирательное существительное, означавшее все, что «сволакивается», то есть собирается где-то. В этом смысле «сволочь» могло означать и сволоченный мусор, отсюда и бранное использование этого слова.

В XVIII веке так уже называют не только мусор, но и людей низкого сословия, собравшихся вместе: « Спомогателей дела того набрали всякого вольного войска к нему, к чему стеклось премножество и россиян из разных порубежных мест, и с тою сволочью он до Калуги достиг и с помощию польскою и Москву осадил» — писал о Лжедмитрии историк А.И. Ригельман (1720 — 1789). В данном случае это еще звучит как термин — люди в войско самозванца действительно «сволакивались» с разных сел и деревень. Но впоследствии сволочью стали называть всех обитателей социального дна.

Мразь

Как и «мерзкий» это слово происходит от праславянского *mьrzъkъ. У сербов аналогичные слова означают «противный», у словен – «отвратительный», у чехов — «гадкий». И, конечно, «мороз» тоже родственно этому слову. В общем, мразь — это все самое неприятное, и это, возможно, одно из древнейших наших ругательств.

Стерва

Помните последние слова Антона Павловича Чехова? «Ich sterbe», — сказал он по-немецки, «я умираю». Некоторые лингвисты связывают корень «sterb» с праславянским корнем «стърв» — в древнерусском языке «стервь» означало «труп». Сохранялось это значение и в XIX веке: у Толстого в рассказе «Холстомер» есть фраза «Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила». Связь с падалью сохранилась и в названии птицы стервятника, питающегося мертвечиной. А вот как это слово стало означать «сварливая, злобная женщина», прослеживать даже и не хочется.

Подлец

Слово это происходит от польского корня, означавшего «простой народ». В России XIX века «подлым людом» назывались представители низших сословий — крестьяне и мещане. Конечно, народ это был попроще (в отличие от образованных дворян и духовенства), с нравами, по меркам привилегированных сословий, довольно дикими. Поэтому «подлец!» – это, можно сказать, ругательство элиты.

Супостат

Звучное ругательство религиозного происхождения: супостат — это «стоящий супротив», противник, враг и одно из слов, которым обозначали того, кого нельзя называть — нечистого.

Лох на Руси водится издавна и ведет себя соответствующе. Это слово добралось до наших дней из жаргона офеней — пеших торговцев, переходивших из города в город со своими товарами: книгами, самоварами, иконами, да с чем угодно. Для общения между собой офени выработали особый «офенский» язык, там лохом назывался недалекий мужичок, которого легко облапошить — как и сейчас. А изначально лох — это рыба лосось, которая во время гона теряет все силы на то, чтобы выбраться из реки в море, после чего ее можно брать буквально голыми руками. Как и деревенского мужика, обалдевше озирающегося на городской ярмарке.

Шельма

«Шельма, шельмец» — одно из самых распространенных русских ругательств. В кочующих с сайта на сайт «историях русских ругательств» написано, что это слово, дескать, пришло из Германии, где означало «плут, хитрец». Часто в пример приводят стихотворение Генриха Гейне «Шелм фон Берген», в котором главный герой якобы плутует, выдавая себя за знатного человека.

Объяснение неудовлетворительное, поэтому я не поленился и подробно изучил историю этого стихотворения. Опубликованное в 1846 году, оно основано на немецком предании «Палач и королева» (Der Schelm und die Kaiserin). Легенда гласит, что на балу в королевском замке с королевой неоднократно танцевал неизвестный красавец в маске. Как выяснилось, под маской скрывался всего лишь палач — человек незнатный и более того, «отверженной» профессии. Королю пришлось срочно даровать ему дворянство, чтобы не выглядело, будто королеву весь вечер лапал простолюдин.

В своем стихотворении Гейне использовал игру слов: в середине XIX века в немецком Schelm уже прижилось в значении «плут»; однако ранее, до XVIII века, оно еще имело «старое» значение — «палач». В немецких землях еще в XVII столетии за обзывание другого человека «шелмом» можно было иметь проблемы с законом — профессия палача считалась позорной; в значении «палач» слово встречается и в XVI столетии.

По происхождению в немецком языке это слово восходит к «scelmo» — смерть. Отсюда и употребление для обозначения палача.

А как и когда оно попало в Россию? Российские лингвисты утверждают, что оно проникло в Россию в начале XVII столетия из немецкого через польский язык. В 1716 году это слово широко употребляется в Воинском Уставе Петра I: «Тяжелое чести нарушение, котораго имя на висилице прибито, или шпага ево от палача переломлена, и вором (шелм) объявлен будет». Или: «Надлежит знать всем, как с тем поступать, кто чести лишен, шельмован (то есть из числа добрых людей и верных извергнут)». И здесь нельзя не отметить связь самого понятия «шельмования» с процессом казни, однако теперь оно уже означает того, кто казни подвергается.

Шпынь

Жемчужина нашей коллекции — старорусское словечко «шпынь». Означало оно «шут», «шутник» и было довольно презрительным. Постепенно в течение XVIII и XIX века так уже могли называть незначительных или недостойных людей. «Шпынем» ругался царь Алексей Михайлович в заглавии своего послания «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси врагу божию и богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцева дому и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките». Само слово, согласно исследованию доктора филологических наук Л.Е. Кругликовой, родственно слову «шпенек» — выступающий шип или сучок.

Шаромыжник

Напоследок развенчаем популярное заблуждение насчет этого слова: его связывают с французским cher ami — любезный друг. Якобы солдаты наполеоновской армии, отступавшей из России в 1812 году, с этими словами обращались к русским селянам за помощью, и «шаромыжник» стало нарицательным для нищего, оборванца и хитреца. Однако филологами версия признается неубедительной. Как сообщает Wiktionary, существовало выражение «на шаромыгу», а как справедливо отмечают здесь , выражение «шаромыжничать» употребляли в своих письмах Пушкин и Вяземский. Встречаем его и в «Ревизоре» Гоголя: «помнишь, мы с тобой бедствовали, обедали наширомыжку», — читаем в письме Хлестакова, вскрытом почтмейстером. Предполагают, что «шаромыга» образовалась таким же образом, как «забулдыга», «сквалыга», «торопыга» и пр.

В любом случае, пусть происхождение этого слова неочевидно, но французские солдаты, скорее всего, ни при чем.

Источник