- Жвалы

- Содержание

- Описание

- Прямокрылые

- Мандибула — это челюсть у насекомых?

- Происхождение

- Функциональные особенности

- У жуков

- Пчёлы, муравьи и осы

- У двукрылых и чешуекрылых

- Мандибулы

- Происхождение

- Мандибулы

- Функции

- Мандибулы (ротовая часть членистоногих) — Mandible (arthropod mouthpart)

- СОДЕРЖАНИЕ

- Насекомые

- Муравьи

- Бабочки и мотыльки

- Многоножки

- Ракообразные

- Ученые разобрались в работе муравьиного «усилителя челюстей»

Жвалы

Жвалы, или Мандибулы (лат. mandibulae ) — верхние (парные) челюсти ротового аппарата членистоногих. У ракообразных, многоножек и насекомых служат для разгрызания и размельчения пищи, а у общественных насекомых (муравьи, пчёлы, осы, шмели, термиты) также и для построения гнёзд.

Содержание

Описание

Форма жвал сильно различается у разных групп членистоногих, особенно разнообразны они у насекомых. У членистоногих челюсти хитиновые и, как правило, расположены горизонтально. Жвалы несут на жевательном крае сильные хитиновые утолщения и зубцы.

Морфология мандибул зависит от специализации всего ротового аппарата, в состав которого они входят наряду с нижними челюстями (максиллами), нижней губой (лабиум) и другими его частями.

Различают несколько типов ротовых органов, из которых первичным является грызущий, предназначенный для разрывания и поглощения более или менее твердой пищи. В этом случае жвалы могут быть особенно крупными и разнообразными. В процессе эволюции возникло несколько модификаций этого исходного типа для потребления жидкой пищи, которые у разных сосущих групп насекомых устроены по-разному. Жвалы при этом в разной степени редуцируются. В одних случаях сосание связано с проколом пищевого субстрата и возникает колюще-сосущий ротовой аппарат (клопы, тли, комары и др.), в других прием пищи не сопровождается проколом, как, например, у бабочек. Особую модификацию представляет мускоидный тип ротового аппарата, возникший у мух и приспособленный к потреблению как жидкой, так и твердой пищи.

Другой путь развития исходного ротового аппарата наблюдается у скрыточелюстных, нижняя губа которых слилась с т. н. оральными складками, образовав парные челюстные карманы, в которые погружены мандибулы и максиллы.

Самые крупные жвалы (мандибулы) известны у представителей отряда Жесткокрылые. Хорошо заметные разветвлённые рога самцов жука-оленя (семейство жуки-рогачи Lucanidae) и есть его жвалы.

Большинство жуков и их личинок имеют крепкие грызущие жвалы (например, жуки-дровосекиCerambycidae). У них они очень разнообразны по форме, зависящей от их кормовой специализации.

Жужелицы (Carabidae) из трибы Cychrini имеют длинные верхние челюсти, которые выступают далеко перед ними и помогают им доставать улиток прямо из раковин.

Прямокрылые

Крупные челюсти имеют саранчовые, кузнечиковые и другие представители отряда Прямокрылые.

Источник

Мандибула — это челюсть у насекомых?

Мандибула – это верхняя челюсть членистоногих. Состоит эта часть ротового аппарата из пары одинаковых элементов. У большинства насекомых, а также у многоножек и ракообразных мандибула существует для измельчения пищи. Однако у общественных насекомых есть и другая функция этого элемента – построение гнёзд.

Происхождение

Мандибула – это то же, что и жвалы. Она представляет собой конечности головных сегментов, которые в процессе эволюции значительно видоизменились. Есть предположение, что это трансформированные коксоподиты и эндиты. Когда-то именно ими были снабжены древние ракообразные.

Жвалы представляют собой твердые, покрытые склерой сегменты, на которых расположены щёточки и разнообразные зубцы. Кажется, что находятся они за верхней губой.

Все представители скрыточелюстных имеют особенность строения мандибул. Они прикреплены всего лишь в одной точке к голове. Бока их ротовой полости надёжно срослись с нижней губой (боковой её частью). Соответственно, формируются карманы. В них и помещены челюсти: как нижние, так и верхние. Именно из-за этой особенности весь класс получил название «скрыточелюстные».

У крылатых насекомых и щетинохвосток, помимо этой боковой точки сочленения, есть ещё одна. Благодаря этому у них есть возможность делать мощные смыкающие и разводящие движения мандибулами.

У всех насекомых, которые имеют жвалы, от мест их сочленения с головой отходят сухожилия. Оно необходимо для прикрепления мышц, которые управляют этими мандибулами.

Функциональные особенности

Мандибула у насекомых может различаться в зависимости от типа ротового аппарата. Соответственно, можно увидеть жвалы совершенно разнообразные по функции, форме и даже размеру.

Так, у жесткокрылых, перепончатокрылых и прямокрылых мандибулы очень крупные. Ведь они необходимы для того, чтобы измельчать, разрывать и удерживать пищу.

У мух, например, лижущий тип ротового аппарата. Поэтому мандибулы у них просто редуцированы. А пчёлы характеризуются грызуще-лижущим вариантом ротового аппарата. Соответственно, у них мандибулы хоть и есть, но сильно уменьшены, к тому же у них утеряна зубчатость.

У жуков

Самые большие жвалы у жесткокрылых, так у жука-оленя мандибула – это заметные рога, которые дополнительно ещё и разветвлены. У жука-дровосека эти челюсти невероятно крепкие. Во многом форма и развитость мандибул зависит от того, какая кормовая специализация у того или иного жука.

У жужелиц, например, верхние челюсти длинные. С их помощью можно легко достать улитку прямо из раковины.

Пчёлы, муравьи и осы

Для перепончатокрылых мандибула – это жвательные верхние челюсти, которые напоминают примитивный их тип. Они используют их для:

- Убивания добычи.

- Рытья норок.

- Отрезания растений.

- Создания гнезда.

- Удерживания своей пищи.

При этом нижние челюсти обладают лижущим типом и призваны собирать нектар.

У двукрылых и чешуекрылых

У двукрылых мандибулы заметно видоизменились. Так, у комаров и некоторых мух, которые сосут кровь, жвалы представляют собой стилеты. С их помощью насекомое прокалывает кожу. А вот комнатная муха и вовсе утратила верхнюю челюсть. Ведь ей ротовой аппарат нужен, только чтобы употреблять жидкую пищу.

У всех гусениц, чешуекрылых имеются мандибулы, которые обладают грызущим типом. Правда, только зубатые моли сохраняют их во взрослом состоянии. Многие бабочки жвалы утрачивают. Он превращается в небольшой сосущий хоботок для поглощения сладкого нектара.

Мандибула – это у насекомых челюсти, которые расположены сверху. У всех эти жвалы разные, в зависимости от их предназначения.

Источник

Мандибулы

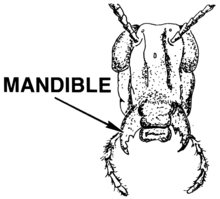

Мандибулы (или верхние челюсти, или жвалы) – парные придатки 4-го (мандибулярного) сегмента головы, расположенного непосредственно позади рта, часть ротового аппарата насекомых.

Происхождение

Жвалы это видоизменившиеся конечности головных сегментов. Очевидно, мандибулы являются трансформированными коксоподитами и их эндитами, принадлежавшими сегменту древних ракообразных.

В типичном случае они твердые, склеротизированные и несут зубцы различной конфигурации и щеточки. Щупики отсутствуют. Расположены они таким образом, что кажется, будто они находятся сразу за верхней губой.

Мандибулы

У представителей скрыточелюстных (класс Entognatha) имеется всего одна точка сочленения мандибул с боковым краем головы. У них бока ротовой полости срослись с боками нижней губы, сформировав парные челюстные карманы, внутри которых помещаютсяверхние и нижние челюсти. Именно эта особенность строения ротового аппарата, дала название всему классу.

У щетинохвосток и крылатых насекомых (класс Insecta) есть и вторая точка сочленения, расположенная дорсальнее или медиальнее первой, этим обеспечивается более мощное разводящее и смыкающее движение этих придатков.

От каждого из этих мест сочленения внутрь головы отходит мощное сухожилие, которое служит для прикрепления мышц, управляющих движениями мандибул. [2]

Функции

В разных типах ротового аппарата мандибулы отличаются по размерам и формам, и выполняют различные функции.

Наиболее развиты жвалы у представителей отряда Жесткокрылых (Coleoptera), также крупные размеры мандибул отличают Прямокрылых (Orthoptera) и Перепончатокрылых (Hymenoptera). У них всех ротовой аппарат грызущего типа, где верхние челюсти служат для разрывания, измельчения и удержания пищи.

В других типах ротового аппарата мандибулы подвержены разной степени модификации: от простого уменьшения размеров и преобразования форм с потерей зубчатости (грызущее-лижущий тип у пчел), до их полного редуцирования (лижущий тип у комнатных мух). [1] (фото)

Источник

Мандибулы (ротовая часть членистоногих) — Mandible (arthropod mouthpart)

Нижней челюсти (от латинского : нижней челюсти или mandĭbŭ-люм, челюсти) в качестве членистоногих является пара ротовых , используемых либо для кусает или резки и удержания пищи. Мандибулы часто называют просто челюстями. Мандибулы присутствуют у современных подтипов Myriapoda (многоножки и др.), Crustacea и Hexapoda (насекомые и др.). Эти группы составляют кладу Mandibulata , которая в настоящее время считается сестринской группой по отношению к остальным членистоногим, кладе Arachnomorpha ( Chelicerata и Trilobita ).

В отличие от хелицер из паукообразных , мандибулы часто можно использовать , чтобы жевать пищу. Мандибулы также отличаются наличием антенн , а также наличием трех различных частей тела: головы, груди и живота. ( Головогрудь (или просома) хелицератов — это слияние головы и груди.)

СОДЕРЖАНИЕ

Насекомые

Челюсти насекомых столь же разнообразны по форме, как и их пища. Например, у кузнечиков и многих других насекомоядных растений челюсти с острыми краями движутся из стороны в сторону. У большинства бабочек и мотыльков нет челюстей, так как они в основном питаются нектаром цветов.

У пчелиной матки челюсти с острыми режущими зубами, в отличие от рабочих пчел , у которых челюсти беззубые. Самцы добсонфии имеют тонкие челюсти до 2,5 см в длину, что вдвое меньше длины тела насекомого. Осы-гончары используют свои челюсти, чтобы смешивать капли воды с глиной при строительстве гнезда.

Муравьи

У муравьев длинные, широкие зубчатые челюсти, которые используются для рытья, сбора пищи, борьбы и резки, и, вероятно, они являются наиболее важным рабочим инструментом, которым обладают муравьи. Муравьи обычно кусают друг друга во время драки. Некоторые муравьи используют челюсти, чтобы ранить врага и впрыскивать яд в рану. Муравьи-комбайны используют свои челюсти для сбора и переноса семян. У армейских муравьев острые челюсти лучше приспособлены для борьбы, чем для добычи пищи или кормления личинок . Муравьи-плотники вьют гнезда в различных деревянных конструкциях, которые выдолбливают своими острыми челюстями.

Форма и размер челюстей жуков варьируются от вида к виду в зависимости от пищевых предпочтений. Например, у хищных жуков есть расширенные челюсти, чтобы хватать или раздавить добычу. Челюсти тигровых жуков (похожие на колющие клыки тигров) хорошо приспособлены для убийства добычи. У личинок ныряльщиков и светлячков полые челюсти, через которые впрыскивается пищеварительная жидкость для разжижения тканей жертвы. Когда этот процесс закончен, они всасывают переваренную ткань через челюсти.

В antlerlike челюсть рогачей , по существу , их тезка черт. У некоторых тропических видов они могут достигать 10 см в длину, равную длине тела жука. Эти челюсти в основном используются в бою.

Бабочки и мотыльки

Гусеницы используют острые челюсти, чтобы разрезать листья из стороны в сторону. Только у нескольких бабочек есть функциональные мандибулы на взрослой стадии. Наиболее ярким примером являются представители семейства Micropterigidae , маленькие бабочки с зубчатыми мандибулами, используемые для жевания пыльцевых зерен, без даже самого рудиментарного хоботка .

Многоножки

Среди многоножек , многоножки имеют сильные, щетинистые челюсти, которые имеют ряд зубов во всех многоножках для членов ордена Geophilomorpha кроме. Многоножки имеют небольшие челюсти, их только функционирующий ротовые, как максиллы сливают с нижней губой ( губа ).

Ракообразные

У ракообразных есть пара нижних челюстей, которые обычно состоят из увеличенного базального сегмента (тазика) и щупика (сенсорного щупальца), состоящего из всех остальных сегментов. У некоторых групп, например у Branchiopoda , щупик уменьшен или отсутствует. Нижние челюсти ракообразных могут быть оборудованы специальными зубами (коренными и резцовыми отростками).

Источник

Ученые разобрались в работе муравьиного «усилителя челюстей»

Adrian Smith / YouTube

Американские ученые изучили механизм работы челюстей муравьев из рода мирмотерасов. Для этого они записали на видео представителей двух колоний мирмотерасов во время захвата еды с использованием мандибул и изучили их внутреннее и внешнее строение. Ученые выяснили, что мирмотерасы могут закрывать челюсти за 0,62 миллисекунды, а механизм усиления силы удара является уникальным среди ему подобных. Статья опубликована в журнале Journal of Experimental Biology.

Скорость — один из фундаментальных аспектов выживания в животном мире, помогающий как добывать пищу, так и спасаться от неприятеля. Скорость чаще всего ограничена мышечным потенциалом конечностей, однако, у некоторых животных в процессе эволюции развились специальные механизмы увеличения силы. Например, механизмы усиления позволяют ракам-богомолам иметь очень мощные лапы, которые помогают им быстро перемещаться и эффективно атаковать противника. Некоторые виды муравьев используют такие механизмы для повышения силы внешних челюстей-мандибул (жвал), позволяя им захватывать добычу или скрываться от противника. Среди четырех известных родов муравьев с таким механизмом самым малоизученным является род мирмотерасов (лат. Myrmoteras), который обитает в Юго-восточной Азии.

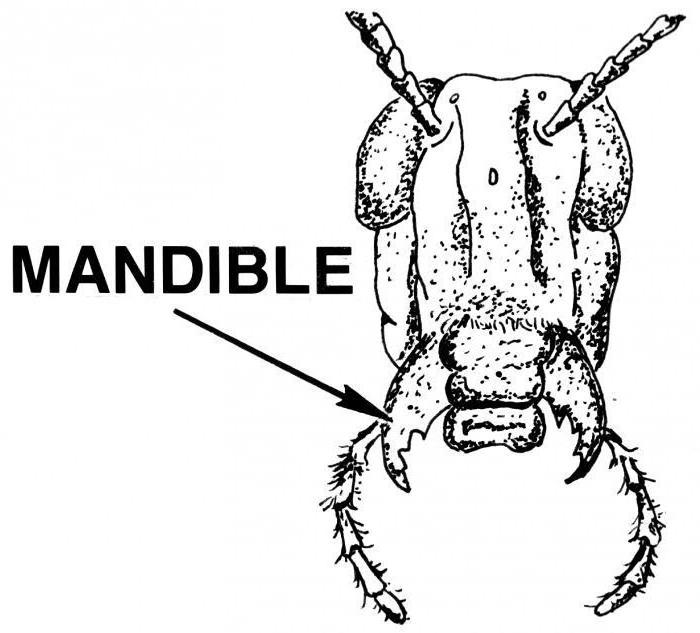

Авторы новой работы изучили скорость движения и мышечный механизм, отвечающий за усиление мандибул муравьев-мирмотерасов. Движения мандибул при захвате были сняты при помощи высокоскоростной видеокамеры, снимающей со скоростью 50 тысяч кадров в секунду, а внутреннее и внешнее строение механизма усиления жвал было изучено при помощи компьютерной микротомографии (x-ray microtomography) и стереомикроскопа post mortem.

Анализ скорости движения мандибул показал, что в спокойном состоянии мирмотерасы держат челюсти открытыми на 280 градусов, а при захвате добычи закрывают их, в среднем, за 0,62 миллисекунды, а отношение силы к массе их мандибул равно 21 кВт/кг. Эти показатели почти в два раза меньше, чем у другого рода муравьев с «усиленными» мандибулами (одонтомахусов), однако, по мнению ученых, такой силы и скорости мирмотерасам достаточно для того, чтобы эффективно охотиться, а сама скорость и сила объясняется тем, что их мандибулы длиннее и тоньше, чем у одонтомахусов.

Анализ внутренней и внешней морфологии мандибул в закрытом и открытом состоянии помог выявить строение механизма усиления, а также его работу. Так, мандибула муравья прикреплена к мышечной структуре головы при помощи аподемы — хитинового покрова. Групп, отвечающих за движения мандибул, две: открывающая и закрывающая. Закрывающая группа мышц занимает четверть всего объема головы муравья, и подразделяется на две части: «быструю» закрывающую мышцу, состоящую из часто сокращающихся мышечных тканей, и «медленную» — из мышечных тканей, сокращающихся медленнее.

Строение головы муравья-мирмотераса. Красным цветом обозначена «медленная» закрывающая мышца, синим – «быстрая», белым – открывающая мышца, золотым – аподема. Фиолетовым обозначена мандибула

Larabee et al. / Journal of Experimental Biology 2017

Источник