Что такое трахеи у муравья

АНАТОМИЯ НАСЕКОМЫХ НА ПРИМЕРЕ РАБОЧЕГО МУРАВЬЯ LASIUS FLAVUS

В типичном случае грудь насекомых состоит из трех сегментов: переднегруди, среднегруди и заднегруди. Но у муравьев (как у всех высших перепончатокрылых) в ее состав вошел и первый брюшной сегмент, слившийся с заднегрудью. Грудь насекомых несет три пары ног и две пары крыльев. Каждая нога у насекомых расчленена и состоит из коксы, вертлуга, бедра, голени и лапки, разделенной на членики. Мощная мускулатура, приводящая в движение крылья, заполняет почти всю полость груди. Мускулатура у насекомых поперечнополосатая и богато дифференцирована в связи со сложностью движений тела и его придатков. В отличие от крылатых самок и самцов у рабочих муравьев крылья, как и крыловая мускулатура, отсутствуют, в груди есть только мышцы, управляющие движениями головы, брюшка и конечностей.

Сегментация лучше всего сохраняется у насекомых в брюшном отделе. Благодаря имеющимся в его сегментах продольным и поперечным скелетным мышцам, склериты брюшка способны перемещаться друг относительно друга, так что его объем может значительно меняться. В брюшке помещаются внутренности: большая часть кишечника, выделительная система, органы размножения, жировое тело и многие железы. У муравьев здесь имеется развитая ядовитая железа, секрет которой выбрасывается при защите и нападении.

Секрет желез, расположенных в грудном отделе, муравьи используют при выкармливании личинок. В заднегруди у муравьев имеются также специфические железы, секрет которых является сильным антисептиком и, выделяясь на поверхность тела, он защищает от грибных и бактериальных инфекций. Слюнные железы, выделениями которых муравьи смачивают пищу, находятся в голове рядом с глоткой.

Кишечный канал насекомых состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передняя кишка включает глотку, пищевод, зоб и провентрикулюс (жевательный желудок). Последний выделяется сильными мышечными стенками, но его размер обычно меньше размера зоба. Помимо мышц провентрикулюс часто несет кутикулярное вооружение в виде зубцов. У некоторых насекомых он выполняет жевательную функцию. У других (в частности, у муравьев и пчел) провентрикулюс играет роль клапана, регулируя поступление пищи из зоба в среднюю кишку, а также поступление пищеварительных ферментов из средней кишки в зоб и пищевод. Среднюю кишку называют также желудком. В отличие от переднего и заднего отделов средняя кишка не имеет хитиновой выстилки, здесь происходит выделение пищеварительных соков, кроме того клетки средней кишки выполняют и функцию всасывания. Наиболее сложно устроенным отделом задней кишки является прямая кишка, где происходит окончательное формирование экскрементов, у муравьев она весьма объемна.

Органы выделения представлены у насекомых слепыми трубочками, которые открываются на границе средней и задней кишки (мальпигиевы сосуды). Кровеносная система открытого типа, и кровь наполняет полость тела. Главнейшими органами кровеносной системы является трубковидное сердце с аортой и спинная диафрагма. Сердце имеет сегментарные отверстия, через которые в него входит кровь. В противоположность кровеносной системе, дыхательная система богато разветвлена, так как ткани насекомых получают кислород, как правило, непосредственно из атмосферы. Она начинается парными расположенными сегментарно дыхальцами — отверстиями по бокам тела; от дыхалец отходят трахеи, которые обильно ветвятся, оплетая внутренние органы. Полость тела насекомых более или менее заполнена жировым телом. Оно состоит из многих лопастей, лежащих преимущественно в брюшке между органами. Клетки жирового тела наполнены жировыми и белковыми отложениями запасного характера.

Нервная система насекомых построена по типу брюшной цепочки, который свойственен всем кольчатым червям и членистоногим. В ней различают три основных части: центральную, периферическую и симпатическую. Передний отдел центральной нервной системы, лежащий над кишечником, носит название головного мозга, а остальная ее часть составляет собственно брюшную нервную цепочку. Головной мозг — наиболее сложно устроенный отдел нервной системы, состоящий из трех ганглиев. Он содержит мало двигательных нервных клеток и построен преимущественно из чувствительных и в особенности ассоциативных клеток. С ним соединены крупные зрительные доли, иннервирующие глаза. Но у муравьев в большей степени развиты обонятельные доли мозга, связанные с антеннами. Головной мозг насекомых координирует активные действия, определяемые работой зрительных и обонятельных рецепторов. Наиболее сложно устроенными компонентами мозга являются грибовидные тела, которые считаются важными ассоциативными центрами. Степень развития грибовидных тел соответствует сложности поведения даже у особей одного вида. Так у рабочего муравья Lasius они велики, меньше у самки и минимальны у самца.

Насекомые раздельнополы; гермафродитизм у них крайне редок. Самка имеет парный яичник и сложные выводные пути, открывающиеся наружу половым отверстием. У самца семенники также парные. Рабочие по своему полу — это самки, но яичники у них недоразвиты, и тем не менее, они способны откладывать кормовые яйца, которых скармливают самкам и личинкам.

Источник

Что такое трахеи у муравья

Дыхательная система

Своеобразие дыхательной системы (рис. 25). Дыхательная система насекомых своеобразна и характеризуется тем, что снабжение тканей и клеток тела кислородом происходит непосредственно. Она состоит из очень большого числа сильно разветвленных воздухоносных трубок — трахей, пронизывающих все тело; трахеи открываются наружу особыми отверстиями — дыхальцами, а мельчайшие разветвления трахей образуют трахейные капилляры — трахеолы. Помимо того, у ряда насекомых отдельные крупные трахейные стволы образуют сильные расширения — воздушные мешки. В целом дыхательную систему насекомых нередко обозначают трахейной системой.

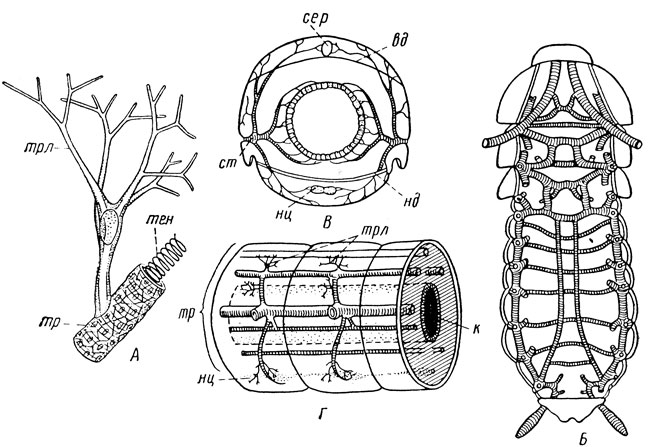

Рис. 25. Трахейная система. А — окончание трахеи с трахеолами; Б — часть главнейших стволов трахей у черного таракана; В — схема поперечного ветвления трахей в сегменте; Г — схема продольных стволов трахей в сегментах (по Веберу и др.): трл — трахеолы, тр — трахеи, тем — тенидии, сер — сердце, вд — верхняя диафрагма, к — кишечник, ст — стигма, нд — нижняя диафрагма, нц — нервная цепочка

Трахеи, начинаясь на поверхности тела дыхальцами, многократно ветвятся внутри тела, оплетают ткани и органы и входят даже внутрь отдельных клеток. Они эктодермального происхождения и их стенки сходны по строению с кожными покровами: изнутри они выложены хитиновой интимой, соответствующей кутикуле кожи, и подстилаются слоем клеток — продолжением кожной гиподермы. Интима дает на своей внутренней поверхности нитевидные утолщения — тенидии, которые пробегают в виде спирали по стенке трахей; эти спиральные утолщения препятствуют сплющиванию трахей при движении и изгибах тела и, следовательно, обеспечивают нормальную работу трахей. Расположение трахей внутри тела различно у разных насекомых, но у крылатых возникает ряд продольных стволов, а также поперечные перемычки между ними. Таким путем обеспечивается трахейная связь между сегментами и между боковыми сторонами тела.

Дыхальца, или стигмы, располагаются по бокам сегментов и являются метамерными образованиями: в принципе каждый сегмент имеет по паре дыхалец — по одному с каждой стороны. Однако дыхальца исчезли на головных сегментах, на одном из сегментов груди и на вершинных сегментах брюшка; поэтому нормальным числом дыхалец у насекомых считается 10 пар — 2 пары грудных и 8 пар брюшных. Трахейная система с таким числом дыхалец называется голопнейстической; она характерна для большинства взрослых насекомых и личинок насекомых с неполным превращением. Но у ряда высших насекомых и особенно у их личинок и куколок число дыхалец сокращается, возникает гемипнейстическая система, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько вариантов — перипнейстический тип (на груди лишь одна пара дыхалец), амфипнейстический (одна пара грудных и 2-3 пары на вершине брюшка), метапнейстический (развита лишь одна пара дыхалец на конце брюшка) и др. Существует еще и апнейстическая система, характеризующаяся отсутствием дыхалец; воздух проникает в замкнутую трахейную систему через поверхность тела или через особые выпячивания — трахейные жабры. Этот тип свойствен многим живущим в воде личинкам, а также личинкам некоторых паразитических насекомых — наездников и мух-тахин.

Обычно дыхальца имеют вид овального или круглого отверстия с утолщенными краями, образующими кольцеобразную раму дыхальца. Они снабжены фильтрующим приспособлением в виде волосков и выростов, а также сложным запирающим аппаратом; с помощью специальных мышц этого аппарата дыхальца могут закрываться и не пропускать воздуха, а фильтрующее устройство предохраняет дыхательную систему от засорения при поступлении в нее воздуха.

Трахеолы лишены спиральной выкладки — тенидий, представляют собою тончайшие окончания трахейной системы и их диаметр не превышает 1 мк. Разветвления трахей оплетают органы и ткани тела, а трахейные капилляры — трахеолы — проникают внутрь отдельных клеток. Воздушные мешки представляют собой расширения некоторых, преимущественно продольных, стволов и отличаются от нормальных трахей отсутствием спиральных утолщений. Они известны у двукрылых, жуков, саранчовых, пчел и других насекомых.

Дыхание. При дыхании воздух через дыхальца проникает в крупные трахейные стволы и далее по разветвлениям трахей достигает трахеол, через которые и осуществляется отдача кислорода клеткам и тканям. Поступление воздуха в трахеи происходит двояко: либо пассивно, путем диффузии, что свойственно многим мягкотелым личинкам и ряду мало активных форм, либо активно, с помощью дыхательных движений. При дыхательных движениях брюшко изменяет свой объем путем попеременного его удлинения и укорочения или путем уплощения и расширения в дорсо-вентральном направлении; при этом те или иные дыхальца открываются или закрываются, выполняя вдыхательную или выдыхательную функцию. Ритм дыхательных движений, а отсюда и интенсивность трахейной вентиляции, зависит от вида насекомого, его состояния и внешних условий. Так, медоносная пчела в покое может совершать 40 дыхательных движений в минуту, а при работе — до 120; у саранчовых с повышением температуры среды отмечено повышение их числа с 6 до 26 и более.

Закрывание и открывание дыхалец имеет значение не только как регулирующих дыхание клапанов, но и контролирует диффузию газов и водяных паров при дыхании. Установлено, что избыток углекислоты или недостаток кислорода в воздухе удлиняют период открытия дыхалец; в первом случае — вследствие замедления диффузии углекислоты из трахей ввиду повышенного ее содержания в воздухе, во втором — вследствие быстрого расхода кислорода. Очевидно, что применение газообразных ядов в борьбе с вредными насекомыми будет более эффективным в средах с избытком углекислого газа или с недостатком кислорода. Через дыхальца происходит и потеря воды из организма; поэтому влажность окружающего воздуха может также влиять на работу дыхалец.

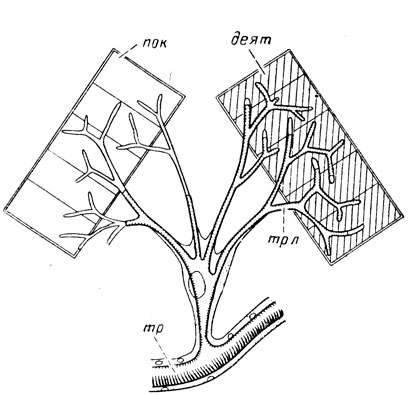

С помощью дыхательных движений или диффузии воздуха при открытых дыхальцах воздух легко проникает в крупные трахеи. Проникновение же его в тонкие трахеи и в трахеолы путем нагнетания, видимо, невозможно вследствие огромного капиллярного сопротивления. В этом случае, согласно диффузионной теории А. Крога, кислород может поступать путем диффузии вследствие различия его парциального давления в поступающем воздухе и в концевых разветвлениях трахейной системы; расчеты показали, что чрезвычайная разветвленность трахей обеспечивает возможность поступления необходимого количества кислорода даже при том низком коэффициенте диффузии, который характерен для этого газа. В дальнейшем английский физиолог В. Вигглсворт выдвинул свою теорию трахеальной диффузии, согласно которой поступление в трахеолы воздуха из трахей зависит от изменения количества жидкости в трахеолах. При усилении жизнедеятельности насекомого в его тканях повышается содержание продуктов обмена, что повышает осмотическое давление в тканях и крови, т. е. создает гипертоническую среду. Жидкость из трахеол начинает диффундировать в клетки тканей, а ее место замещается поступающим из трахей воздухом. В состоянии покоя, наоборот, жидкость поступает из тканей в трахеолы, вытесняет из них воздух и потребление кислорода уменьшается (рис. 26).

Рис. 26. Схема трахеольной диффузии воздуха (по Вигглсворту): пок — ткань в покое, деят — деятельная ткань, трл — трахеолы, тр — трахея; слева трахеолы наполнены водой, справа — наполнены воздухом

Вентиляция трахейной системы обеспечивает не только поступление в организм кислорода, но и удаление из него углекислого газа. Это достигается как при дыхательных движениях путем выдыхания, так и с помощью диффузии через кожу. Последний способ имеет немаловажное значение ввиду того, что диффузия углекислоты через животные ткани совершается в 35 раз быстрее, чем у кислорода; этим путем у насекомых удаляется до 25% всей выделяемой углекислоты.

Биохимически дыхание представляет собой окислительный процесс, идущий за счет кислорода воздуха и сопровождающийся выделением углекислого газа. Процесс окисления идет при участии окислительных ферментов — оксидаз, сопровождается постепенным распадом молекул расходуемых соединений — белков, жиров или углеводов — и выделением энергии. Распад названных веществ в конечном счете завершается образованием углекислого газа, воды, а для белков — еще и аммиака; освобождающаяся при этом преимущественно тепловая и механическая энергия идет на поддержание жизнедеятельности организма. Этим определяется физиологическая необходимость дыхания.

Так как при дыхании поглощаемые и выделяемые вещества газообразны, процесс дыхания называется также газообменом; последний является одним из звеньев общего обмена веществ. При этом соотношение между объемом выделенного углекислого газа и поглощенного кислорода, или дыхательный коэффициент, не постоянен. При окислении углеводов дыхательный коэффициент равен единице, так как количество поглощенных молекул кислорода и выделенных молекул углекислого газа равно между собой (С6Н12О6+6О2=6СО2+6Н2О), а по закону Авогадро и объемы этих газов равны. Если газообмен идет за счет жиров и белков, т. е. менее окисленных соединений, дыхательный коэффициент снижается до 0,7-0,8. Определение дыхательного коэффициента, как и интенсивности дыхания, производится при помощи особых приборов — микрореспирометров.

Особые формы дыхания. Не все насекомые обладают трахейной системой; некоторые мелкие формы из числа первичнобескрылых (Apterygota), а также личинки некоторых внутренних паразитов из числа наездников и мух лишены трахей и дышат через кожу. Диффузия кислорода через кожу происходит и при апнейстическом типе дыхания.

У личинок паразитических насекомых помимо кожного дыхания наблюдаются и другие способы. Так, некоторые включают свою трахейную систему в трахеи хозяина, другие прорывают покровы хозяина и выставляют свои дыхальца наружу, третьи имеют специальные выросты, служащие местом наиболее интенсивного газообмена.

Водные насекомые имеют еще более разнообразное дыхание; одни из них дышат атмосферным воздухом, другие с помощью жабр используют растворенный в воде воздух. Дыхание атмосферным воздухом происходит по-разному. Некоторые, например жуки плавунец и водолюб, живя в воде, расходуют имеющийся запас воздуха и для его возобновления вынуждены время от времени подниматься до водной поверхности. При этом, например, жук-плавунец выставляет наружу конец брюшка, отгибает его от надкрылий и создает запас воздуха в образовавшейся полости; с этим запасом он погружается в воду и использует его с помощью дыхалец, которые расположены у него на спинной стороне брюшка, т. е. под надкрыльями. Некоторые жуки и их личинки добывают в воде атмосферный воздух из растений — путем включения своей трахейной системы в воздухоносные сосуды растений, либо путем использования выделяемых ими пузырьков воздуха.

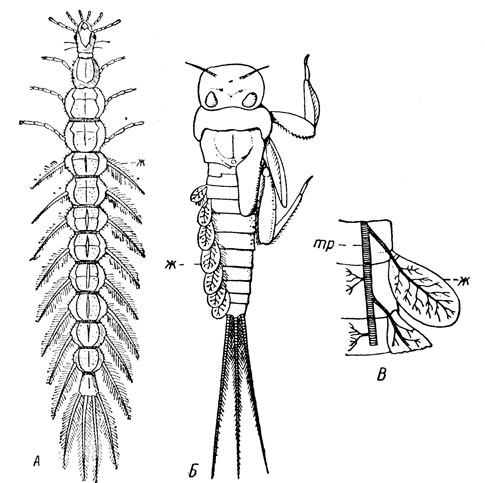

Жаберное дыхание характерно для личинок многих водных насекомых — поденок, стрекоз, веснянок, ручейников, некоторых сетчатокрылых и двукрылых и пр. В большинстве эти жабры пронизаны трахеями, т. е. относятся к числу трахейных жабр (рис. 27); газообмен происходит через их стенки. По своему строению они разнообразны, но часто имеют вид наружных ветвистых или пластинчатых образований, сидящих на месте дыхалец; сами же дыхальца при этом отсутствуют (апнейстический тип). У личинок низших стрекоз в жабры превращены хвостовые придатки, тогда как высшие стрекозы имеют своеобразные внутренние жабры, связанные с задней кишкой; задний ее отдел, именно прямая кишка, снабжена жаберными лепестками, пронизанными многочисленными трахеями. Личинка через анальное отверстие периодически набирает и выпускает воду, которая омывает стенки прямой кишки, отдает свой кислород и поглощает углекислоту; выбрасывание воды производится с силой и используется личинкой для движения по принципу ракетного двигателя. У личинок комаров наблюдается два типа водного дыхания — с помощью четырех трахейных жабр на конце брюшка и с помощью дыхательной трубки на VIII сегменте брюшка, в которую открываются дыхальца; в последнем случае дыхание происходит атмосферным воздухом, для чего дыхательная трубка выставляется на поверхность воды.

Рис. 27. Трахейные жабры. А — личинка жука вертячки; Б — личинка поденки (с удаленными левыми крыльями); В — схема трахеации жабр. (по Вейссьеру и др. из Кузнецова): ж — жабры, тр — трахеи

Источник