Дексаметазон икота как избавиться

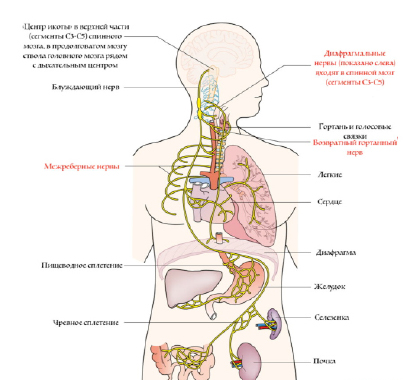

Икота (в переводе с англ. «Hiccup», лат. singultus) – непроизвольный, обычно стереотипно повторяющийся короткий и интенсивный вдох при закрытой или резко суженной голосовой щели, обусловленный внезапным клоническим сокращением диафрагмы (при одновременном сокращении мышц гортани), чаще всего центрального генеза или в связи с раздражением диафрагмального нерва. Каждый акт икоты сопровождается толчкообразным выпячиванием живота и характерным инспираторным звуком (если голосовая щель не полностью закрыта) [1]. Именно это приводит к характерному звуку, «Hic» при икоте, от 4 до 60 раз в минуту. Медицинским термин «Singultus» с латинского на русский может быть переведен как «рыдания, всхлипывания». Стойкая икота – больше, чем единичная кратковременная и легкая неприятность, и поэтому иногда требует серьезного внимания. Икота может раздражать даже если длится всего несколько минут, но постоянные икоты могут вызывать такие большие осложнения как обезвоживание, потеря веса, истощение, бессонница, бред, депрессия, сердечные аритмии, тяжелый рефлюкс-эзофагит и другие [2]. По-видимому, в отличие от других рефлексов, икота не имеет никакой известной защитной функции. Икота может продолжаться в течение дня или двух, но эпизоды продолжительностью более 48 часов обозначаются как стойкие, а те, которые длятся более 2 месяцев, считаются неразрешимыми [3]. Бейли в 1943 году впервые предложил, и далее это было широко признано, что икота генерируется «рефлекторной дугой» с афферентными, центральными и эфферентными компонентами. Раздражение, травма или заболевание на любом участке дуги может вызвать икоту. Афферентный путь включает в себя диафрагмальный нерв, межреберные мышцы и лестничные мышцы. Центр икоты расположен в верхней части (сегменты C3–C5) спинного мозга, в продолговатом мозгу ствола головного мозга рядом с дыхательным центром, ядрами диафрагмальных нервов, ретикулярной формацией и гипоталамусом [2, 4] (рисунок).

Анатомия рефлекторной дуги икоты (автор Bailey, 1943). Патология, поражающая головной мозг, диафрагму, грудные или брюшные внутренние органы, может стимулировать блуждающие или диафрагмальные нервы, тем самым активировать «центр икоты» в верхней части спинного мозга, в продолговатом мозгу ствола головного мозга рядом с дыхательным центром. Это вызывает повторяющиеся миоклонические сокращения диафрагмы и других дыхательных мышц через диафрагмальные и межреберные нервы (моторные эфферентные пути окрашены в красный цвет). Сразу после этого происходит активация возвратного гортанного нерва и закрытие голосовой щели, создавая характерный звук «hic» [4]

Допамингические и ГАМК-эргические нейротрансмиттеры могут модулировать этот центральный механизм. Эфферентный импульс рефлекса проходит через диафрагмальный нерв на диафрагму, который приводит к ее сокращению с одной стороны или, реже, с двух сторон. Активация добавочных нервов приводит к сокращению межреберных мышц. Эта стереотипная последовательность событий завершается рефлекторным закрытием голосовой щели за счет влияния возвратного нерва гортани, ветви блуждающего нерва. Закрытие голосовой щели является важным защитным рефлексом, поскольку без него у пациентов с трахеотомией икота приводила бы к значительной гипервентиляции [4]. Иногда икота возникает в результате стимуляции блуждающего нерва вздутием желудка. Стойкие или неразрешимые икоты обычно возникают при травме, раздражении или воспалении какого-либо компонента рефлекторной дуги [2]. По данным литературы описывается много причин возникновения икоты. Некоторые из них связаны с воздействием на рефлексную дугу икоты, в то время как многие другие причины остаются необъяснимыми, почему они вызывают стойкую икоту без очевидного влияния на рефлексный путь. Возможные причины стойкой и трудноизлечимой икоты вкратце освещаются в недавнем обзоре [5]. В данной статье мы хотели затронуть проблему икоты, редкого, но все же вызывающего у пациентов тревогу осложнения, которое может возникать после эпидуральной анестезии [6, 7].

Описание клинического случая

Пациент М., возраст 64 г. (рост 178 см, вес 95 кг), поступил в клинику РНИИТО им. Р.Р. Вредена для ревизионного вмешательства с диагнозом «Асептическая нестабильность компонентов эндопротеза левого тазобедренного сустава». Из анамнеза известно, что первичное эндопротезирование было выполнено в 2009 г. под эпидуральной анастезией. Послеоперационный период протекал без особенностей. В последние полгода стали беспокоить боли в области левого тазобедренного сустава при ходьбе. При поступлении пациент проходил плановую предоперационную подготовку, противопоказаний со стороны органов и систем выявлено не было. Степень операционно-анестезиологического риска по шкале ASA составила «2». На следующий день после госпитализации пациенту было проведено оперативное вмешательство.

Операцию проводили в положении лёжа на правом боку под эпидуральной анестезией Marcaini 0,5 % 3 мл, седация propopholi 1 % – 150 mg/ml, установлен эпидуральный катетер (ЭПК). Время операции 2 часа 25 мин, без осложнений или неблагоприятных последствий как со стороны операции, так и со стороны анестезии. Длительность была обусловлена особенностями удаления компонентов эндопротеза. Пациент не нуждался в установке центрального венозного катетера и в других процедурах на правой стороне шеи и плеча. С 16:00 в день оперативного вмешательства и по 3-й дни пациенту по ЭПК вводили 0,2 % Наропина – 5 мл в час с целью пролонгирования обезболивающего эффекта, на 4-й день катетер был удален. С первого дня после операции у пациента появилась икота, интенсивность которой (со слов пациента с частотой появления 15–20 раз в минуту) приводила к нарушению артикуляции. Для купирования икоты со 2-го дня были предприняты всевозможные консервативные способы (тёплое питьё, глотание с закрытым носом, проглатывание сухого гранулированного сахара, задержка дыхания, провоцирование чихания, корвалол по 10 мг 2 раза в день в течение 2 дней). Эффекта от предпринятых действий не отмечалось. На 4-й день после операции ему был назначен метоклопрамид в дозировке по 10 мг 3 раза в день по 6-й день). С 7-го дня после вмешательства, ввиду неэффективности проводимой терапии, пациенту было предложено лечение аккупунктурой, точечным массажем, и вакуум-терапией банками в течение трех дней. Были привлечены специалисты из центра китайской медицины, которые ежедневно проводили вышеперечисленные процедуры в течение 1,0–1,5 часов. Пациент отмечал эффект, который выражался в облегчении дыхания, урежении частоты икоты, однако она была кратковременной. Икота проходила на несколько часов, а затем возобновлялась. На 8-й день проводимое лечение было дополнено блокадой n.frenicus иглой 50 мм Pajunk под контролем УЗ-аппарата EZONO 4000 раствором Lidocaini 1 % 2 мл, эффект моментальный. Пациент отмечал появления ощущения тепла в области груди и полное прекращение икоты. Отмеченное действие было кратковременным, длительностью 2 часа. На 10-й день пациенту был назначен Габапентин в дозировке 300мг x 2 раза в день. Урежение частоты икоты наблюдалось уже после первой таблетки (со слов пациента с частотой появления 10–12 раз в минуту), а уже после второй таблетки установился стойкий эффект. Пациент был выписан через 2 дня после прекращения икоты.

Несомненно лечение икоты было бы очевидным при условии того, что известна причина или триггер ее возникновения. Использование ингибиторов протонного насоса является эффективной терапией при икоте, вызванной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Также может быть использован Метоклопрамид (Reglan), так как он способствует опорожнению желудка. Тем не менее, чаще всего причина неуловима, и большинство методов лечения являются эпизодическими или основаны на датированных публикациях, которые не поддаются научным исследованиям. Однако, большинство из этих средств являются безобидными и, если даже будут предприняты, они не смогут навредить пациенту. К таким способам относят быстрое глотание воды или ледяной стружки, задержку дыхания или дыхание из бумажного мешка [3]. Если икота продолжается, несмотря на попытки применения немедикаментозных методов, рассматривают фармакологические методы. В научной литературе к использованию при икоте были предложены многие классы наркотических препаратов, каждый из которых имеет совершенно разные механизмы действия, но ни один из них не имеет однозначной эффективности. Наиболее часто цитируется хлорпромазин, и он является единственным агентом, который был достаточно широко изучен в отношении применения при стойкой икоте, и получил одобрение со стороны Управления США по контролю за продуктами и лекарственными препаратами (U.S. Food and Drug Administration) [8]. Он может вводиться как однократно в/м или в/в в дозе 25–50 мг или может быть назначен внутрь, в дозировке 25 мг 3 раза в день. Также в качестве альтернативы могут быть использованы другие антидопаминергические средства. К ним относятся прохлорперазин, дроперидол и метоклопрамид в дозах, используемых для купирования таких послеоперационных осложнений, как тошнота и рвота. Дополнительные варианты включают баклофен 5 мг 3 раза в день и габапентин 300 мг 3 раза в день, но они обеспечивают более постепенный ответ и показаны для более хронических или более длительных эпизодов [3].

Мы придерживались принципа «от простого к сложному», поэтому первоначально использовались всевозможные нефармакологические методы лечения. Для использования метода аккупунктуры в течение трех дней привлекались специалисты центра китайской медицины. Этот метод лечения упорной икоты описан во множестве научных публикаций в базе данных Medline, и авторы указывают на его достаточную степень эффективности [9]. В нашем случае эффект от проводимой терапии проявлялся во временном облегчении продолжительностью несколько часов.

Некоторыми авторами были предложены несколько методов лечения, направленных на нарушение передачи нервного импульса по диафрагмальному нерву с использованием УЗИ-навигации [10]. В отличие от коллег из Финляндии, которые применили бупивакаин 5 мл в концентрации 5 мг/мл для купирования стойкой икоты [11], мы использовали лидокаин 1 % 2 мл для блокады диагфрагмального нерва, однако эффект сохранялся в течение 2 часов. Возможно, непродолжительное действие было связано с недостаточной концентрацией или выбором анестезирующего вещества. От повторного проведения лекарственного вещества с более высокой концентрацией и дозировкой в область диафрагмального нерва пациент отказался.

Согласно данным опубликованного в 2015 г. систематического обзора о консервативном лечении стойкой икоты, авторы пришли к выводу, что данных, на основе которых можно было бы разработать рекомендации по лечению, недостаточно. Основываясь на ограниченных данных по эффективности и безопасности, авторы предложили рассматривать препараты баклофен и габапентин как терапию первой линии для лечения стойкой и трудноизлечимой икоты, при этом метоклопрамид и хлорпромазин рассматривать препаратами резерва [4]. Кроме того, Thompson и Brooks в исследовании, посвященном разбору 17 клинических наблюдений и 2 серии случаев, где примененялся габапентин в качестве лечения стойкой икоты, предположили, что лечение должно основываться в зависимости от основного заболевания. Например, в случае, если у пациента имеется психическое нарушение, то препаратом первой линии при лечении трудноразрешимой икоты является хлорпромазин, если же у пациента имеется ГЭРБ или диабетический гастропарез – метоклопромид. Аналогичным образом для пациентов с судорогами или нейропатической болью препаратом выбора является габапентин. Однако для подтверждения этого подхода недостаточно основанных на доказательствах данных [14].

После приема габапентина у нашего пациента в дозировке 300 мг x 2 раза в день стойкий эффект отмечался уже после второго приема. Габапентин относится к клинико-фармакологической группе противосудорожных препаратов, по строению сходен с нейротрансмиттером гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), но он не обладает ГАМК – ергическими свойствами и не влияет на захват и метаболизм ГАМК, а скорее связывается с с α2–δ-субъединицей вольтаж-зависимых кальциевых каналов и снижает поток ионов кальция. Препарат является антиконвульсантом и предназначен для купирования парциальных судорог при эпилепсии и лечении нейропатической боли [12, 13]. При всем этом, как и большинство терапевтических методов лечения икоты, механизм, с помощью которого габапентин влияет на икоту, остается неизвестным.

Заключение

Феномен икоты широко известен, но с медицинской точки зрения, остается странным. Очень распространенная острая икота, которая длится несколько минут зачастую может быть прекращена простыми физическими маневрами или способами. Напротив, постоянные и неразрешимые икоты, которые продолжаются в течение нескольких дней или месяцев, редки и трудно поддаются лечению. Конечно же, если причина очевидна, к примеру ГЭРБ, то эмпирическое лечение для данной патологии может быть эффективным. Тогда как, если никакой причины не выявлено, то рекомендуется принимать препараты, воздействующие на дофаминергические и ГАМК-эргические рецепторы. Несмотря на то, что мы не проводили крупных клинических испытаний, использование габапентина для лечения постоянной или трудноизлечимой икоты подтверждается небольшими рандомизированными плацебо-контролируемыми исследованиями.

Нефармакологические методы купирования икоты также могут быть эффективны в отдельных случаях, поскольку они являются безвредными, несмотря на то, что на сегодняшний день доказательств их эффективности нет. Возможно, терапия габапентином является одним из эффективных методов лечения тяжело купируемой икоты, которая может появляться после выполнения эпидуральной анестезии, в частности, при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Забегая вперед, необходимы дальнейшие многоцентровые контролируемые клинические исследования для установления степени эффективности и механизма действия данного препарата для лечения постоянной и трудно купируемой икоты.

Источник

Румянцева Д.Е., Трухманов А.С., Шептулина А.Ф. и др. Некупируемая икота у пациента 64 лет // РЖГГК. 2016. № 3. С. 93–102.

Некупируемая икота у пациента 64 лет

Д.Е. Румянцева, А.С. Трухманов, А.Ф. Шептулина, Е.Ю. Юрьева, Н.Н. Напалкова, О.А. Сторонова, М.Ю. Коньков, В.Т. Ивашкин

Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация

Intractable hiccups in 64 year-old patient

D.Ye. Rumyantseva, A.S. Trukhmanov, A.F. Sheptulina, Ye.Yu. Yureva, N.N. Napalkova, O.A. Storonova, M.Yu. Kon’kov, V.T. Ivashkin

Vasilenko Clinic of internal diseases propedeutics, gastroenterology and hepatology, State educational government-financed institution of higher professional education «Sechenov First Moscow state medical university», Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Румянцева Диана Евгеньевна — аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»

Rumyantseva Diana Ye. — MD student, Chair of internal diseases propedeutics, medical faculty, State educational government-financed institution of higher professional education «Sechenov First Moscow state medical university»

Трухманов Александр Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»

Trukhmanov Aleksander S. — MD, PhD, professor, Chair of internal diseases propedeutics, medical faculty, State educational government-financed institution of higher professional education «Sechenov First Moscow state medical university».

Больной К. 64 лет госпитализирован в отделение гастроэнтерологии Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко с жалобами на постоянную, мучительную икоту, не связанную с приемом пищи, изжогу после еды, вздутие живота.

На основании названных жалоб можно выделить следующие симптомы: изжогу, метеоризм и икоту. Учитывая характеристику последней, именно она определяет клиническую картину и качество жизни больного. Для уточнения этиологии икоты следует обратиться к ее классификации. По продолжительности икота делится на эпизодическую или кратковременную, длительностью до 10–15 минут, персистирующую, продолжительностью до 2 дней, и некупируемую, которая сохраняется более 2 месяцев [1]. В жалобах пациента указано, что икота беспокоит его постоянно, соответственно речь идет об одном из двух последних вариантов — персистирующей или некупируемой икоте.

В зависимости от локализации патологического очага персистирующую или некупируемую икоту подразделяют на:

- центральную, возникающую при поражении головного и/или спинного мозга (энцефалиты, опухоли головного мозга, травмы головного мозга, нарушение кровообращения);

- периферическую, обусловленную патологическими процессами с вовлечением диафрагмального нерва — симптом заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) больших размеров (>3 см), опухоли поджелудочной железы и желудка, а также вызванную заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например инфарктом миокарда, нарушениями ритма, требующими имплантации электрокардиостимулятора, заболеваниями органов дыхания, в частности ларингитом, бронхитом, пневмонией;

- токсическую, развивающуюся при метаболических нарушениях, воздействии лекарственных препаратов, злоупотреблении алкоголем, курении. Примером токсической икоты может выступать икота при сахарном диабете, уремии, гипокальциемии, гипокалиемии, приеме барбитуратов, дексаметазона и химиотерапии (табл. 1) [1, 2].

Таким образом, персистирующая или некупируемая икота может быть проявлением широкого спектра заболеваний, и для определения причин и механизмов ее возникновения у описываемого больного необходимы дополнительные сведения: данные анамнеза, объективного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

Из анамнеза заболевания известно, что в 1985 г. (33 года) внезапно появилась икота, которая продолжалась 3 дня и самостоятельно прекратилась. В дальнейшем возникала при повышении температуры тела, как правило, при простудных заболеваниях. Однако к врачам по поводу икоты больной не обращался, так как значительного влияния на качество жизни в этот период она не оказывала.

Постоянная икота и невозможность выполнения профессиональных обязанностей послужили причиной в январе 2014 г. обратиться к гастроэнтерологу. При обследовании по данным эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) были выявлены эзофагит, гастрит, хиатальная грыжа. Назначение ингибиторов протонной помпы (ИПП), обволакивающих препаратов не принесло положительного эффекта. Спустя полгода кроме постоянной мучительной икоты больного стали беспокоить изжога после еды, вздутие живота. По собственной инициативе принимал ИПП без желаемых результатов. В связи с сохранением жалоб, отсутствием эффекта от консервативной терапии в марте 2015 г. пациент обратился в Клинику пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко.

На основании анамнеза можно выделить несколько этапов в течении заболевания. Первый этап начался с момента появления икоты в 1985 г. В этот период она носила непостоянный характер, не была связана с приемом пищи и, со слов больного, появлялась при повышении температуры тела. Первый эпизод ее возникновения с учетом данных анамнеза соответствовал критериям персистирующей икоты, а последующие — эпизодической или кратковременной икоты. Принимая во внимание жалобы больного на онемение левой руки и левой ноги, появившиеся в 2013 г., а также обнаружение при МРТ опухоли продолговатого мозга, можно предположить, что икота была обусловлена опухолью ствола мозга, гемангиобластомой продолговатого мозга и, следовательно, носила центральный характер. Хирургическое вмешательство, направленное на удаление опухоли, согласно данным литературы [3], приводит к прекращению или значительному уменьшению выраженности икоты уже на следующий день после операции. Тем не менее, в рассматриваемом случае этого не произошло.

Хирургическое лечение опухоли продолговатого мозга можно считать началом второго этапа в течении болезни, когда икота стала постоянной, некупируемой и, учитывая профессию больного (музейный работник, экскурсовод), существенно мешала работе. В 2014 г. при обращении за медицинской помощью были выявлены эзофагит, ГПОД, гастрит, которые могли послужить причиной икоты, однако подробное обследование пациента не проводили и связь икоты с выявленными нарушениями не устанавливали.

Третий этап был обусловлен появлением в июле 2014 г. изжоги и метеоризма.

Таким образом, в рассматриваемый период диагностического поиска наиболее вероятной среди известных причин возникновения у пациента персистирующей и некупируемой икоты (см. табл. 1) представляется перенесенное хирургическое вмешательство на головном мозге и воздействие наркозных средств. В пользу такого предположения свидетельствуют как характеристика икоты, а именно, отсутствие связи с приемом пищи и уменьшение выраженности симптома в покое и во время сна, так и взаимосвязь между усугублением икоты и проведением оперативного лечения. В то же время данные анамнеза позволяют заключить, что инвазивные процедуры, указанные в таблице, химиотерапия, травмы головного мозга не могли выступать в качестве провоцирующих икоту факторов у представленного больного.

Таблица 1. Основные причины персистирующей и некупируемой икоты [1, 2]

| Уровень/тип поражения | Заболевание/нарушения |

| 1. Центральная нервная система (центральная икота) | |

| Нарушение кровообращения, поражение сосудов | Ишемический и геморрагический инсульт, васкулиты (например, при системной красной волчанке), аневризма |

| Опухоли | Астроцитома, кавернома и опухоли ствола мозга |

| Травмы | Кровоизлияние |

| Аутоиммунные заболевания | Синдром Девика (оптиконевромиелит), рассеянный склероз |

| Прочее | Эпилепсия, энцефалиты, менингиты, болезнь Паркинсона |

| Заболевания сердечно-сосудистой системы | Инфаркт миокарда, нарушения ритма, требующие имплантации электрокардиостимулятора |

| Заболевания дыхательной системы | Ларингит, бронхит, пневмония |

| Заболевания желудочно-кишечного тракта | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли желудка, поджелудочной железы, токсический или лекарственный эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы больших размеров (>3 см), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь |

| 3. Процедуры, ведущие к развитию периферической и/или токсической икоты | |

| Хирургические вмешательства | Наркозные средства, послеоперационные осложнения (например, повреждение структур треугольника Гийена–Молларе и, как следствие, развитие подкоркового миоклонуса) |

| Инвазивные процедуры | Стимуляция предсердий, радиочастотная абляция, катетеризация центральной вены, стентирование пищевода, бронхоскопия, трахеостомия |

| Химиотерапия | Глюкокортикостероиды и другие медикаменты, применяемые в рамках химиотерапии |

| Лекарственные средства | Противопаркинсонические препараты, лекарственные средства, используемые в психиатрии, азитромицин, морфин |

| Прочее | Нарушение электролитного баланса (гипокалиемия, гипокальцие мия), уремия, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет |

Принимая во внимание наличие дополнительных симптомов, результаты ЭГДС, выполненной на амбулаторном этапе, необходимо дополнительное обследование пациента с целью исключения других возможных причин, в частности заболеваний ЖКТ. Локализация патологического процесса будет определять и вариант икоты, наблюдающийся у больного, — центральный, периферический или токсический.

Из анамнеза жизни известно, что больной родился в 1952 г. в Москве. В настоящее время работает заведующим музеем. Вредные привычки — курение, употребление алкоголя, наркотических веществ отрицает, указания на сопутствующую лекарственную терапию отсутствуют. Следовательно, мы можем исключить эту группу причин возникновения токсической некупируемой икоты. Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственный анамнез отягощен: мать умерла в 62 года от лимфогранулематоза.

При объективном осмотре в отделении: состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски, чистые, умеренной влажности. Индекс массы тела 24,2 кг/м 2 . Периферических отеков нет. Периферические лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при пальпации. При осмотре грудной клетки и живота наблюдаются ритмичные, кратковременные сокращения межреберных мышц, мышц передней брюшной стенки с частотой 20–30 в минуту. При аускультации легких выслушивается везикулярное дыхание, хрипы отсутствуют. Частота дыхания составляет 17 в минуту.

Тоны сердца ясные, ритм правильный с частотой сердечных сокращений 78 ударов в минуту. Артериальное давление 115/70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, болезненный в эпигастрии. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон.

Данные объективного осмотра свидетельствуют об отсутствии патологических изменений со стороны дыхательной, сердечнососудистой систем. Выявление при пальпации живота болезненности в эпигастральной области может быть обусловлено патологией желудка, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки. Следовательно, результаты, полученные при объективном осмотре больного, позволяют исключить из спектра заболеваний, вызывающих икоту, заболевания дыхательной системы и нарушения сердечного ритма.

В клиническом анализе крови отклонений от нормы не найдено: эритроциты 5,1⋅10 12 /л (норма 3,8–6,1), гемоглобин 151 г/л (норма 117–180), цветовой показатель 0,88 (норма 0,8–1,05), лейкоциты 11,1⋅10 9 /л (норма 4,0–11,0), лимфоциты 21,7% (норма 18–44), нейтрофилы 62,6% (норма 45–72), моноциты 10% (норма 2–10), эозинофилы 2,6% (норма 0–5), базофилы 0,6% (норма 0–2), тромбоциты 253⋅10 9 /л (норма 150–450), СОЭ 4 мм/ч (норма 2–10). Показатели биохимического анализа крови находились в пределах референсных значений: аспартатаминотрансфераза 18 ЕД/л (норма 0–34), аланинаминотрансфераза 13 ЕД/л (норма 5–49), билирубин 18,1 мкмоль/л (норма 3–21), общий белок 71,8 г/л (норма 57–82), альбумин 44,4 г/л (норма 32–48), креатинин 1,3 мг/дл (норма 0,7–1,3), глюкоза 5,1 ммоль/л (норма 4,1–5,9), щелочная фосфатаза 125 ЕД/л (норма 70–360), гаммаглутамилтранспептидаза 13 ЕД/л (норма 5–61), азот мочевины 6,8 ммоль/л (норма 3,2–8,2).

Уровень амилазы мочи 476,4 ЕД/л (норма 60–500). Отклонения в общем анализе мочи, анализе кала не выявлены.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют об отсутствии признаков поражения печени, признаков поражения и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, метаболических нарушений (сахарный диабет, гипокалиемия, гипокальциемия, уремия), которые могли бы послужить причиной персистирующей и некупируемой икоты.

На электрокардиограмме зарегистрирован синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 85 ударов в минуту. Электрическая ось сердца отклонена влево. Полугоризонтальная электрическая позиция сердца по Вильсону. Блокада передней верхней ветви левой ножки пучка Гиса.

Данные электрокардиографии в сочетании с данными объективного осмотра указывают на отсутствие признаков поражения сердечнососудистой системы, способных вызвать персистирующую и некупируемую икоту, таких как инфаркт миокарда или серьезные нарушения ритма сердца.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости выявлены признаки диффузных изменений ткани печени, поджелудочной железы, небольшой осадок в желчном пузыре, избыточное содержимое в желудке натощак, мелкие конкременты в обеих почках (размером до 2–3 мм).

При проведении ЭГДС обнаружены недостаточность кардии, кардиальная грыжа, катаральный рефлюкс-эзофагит, антральный гастрит с атрофией и наличием заэпитализированных полных эрозий, бульбит, дуоденогастральный рефлюкс (рис. 1 А, Б).

Рис. 1. А — недостаточность кардии, кардиальная грыжа; Б — антральный гастрит с атрофией и наличием заэпитализированных полных эрозий

Результаты УЗИ органов брюшной полости и ЭГДС дают возможность исключить из круга причин персистирующей и некупируемой икоты язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли желудка.

Согласно исследованиям двигательной функции пищевода в режиме HRM (High resolution manometry — манометрии высокого разрешения), давление покоя верхнего пищеводного сфинктера (ВПС) повышено, раскрытие ВПС в ответ на глоток в пределах нормальных значений. Давление покоя нижнего пищеводного сфинктера (НПС) 36 мм рт. ст., что соответствует норме. Раскрытие НПС в ответ на влажный глоток сохранено. Признаки скользящей ГПОД размером до 2,4 см. Сокращение в грудном отделе пищевода перистальтическое с нормальной активностью в дистальном отделе [4–6]. В 30% глотков отмечается повышение интенсивности сокращения дистального отдела (рис. 2).

Рис. 2. Исследование двигательной функции пищевода в режиме HRM

Одной из причин персистирующей и некупируемой икоты может быть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы больших размеров (>3 см). Однако обнаруженная у пациента грыжа не превышает установленного размера (2,4 см), а следовательно, тот факт, что она выступает провоцирующим фактором в возникновении икоты, маловероятен.

По данным 24-часовой рН-импедансометрии пищевода фиксировались многочисленные кратковременные кислые рефлюксы в пищевод (рН

Источник