Обыкновенная и большая злаковая тля

Обыкновенная злаковая тля

Schizaphis graminum

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредитель злаков. Предпочитает ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, просо, рис, сорго. Успешно развивается на суданской траве, кукурузе, джугаре, ржи, мятлике, пырее, костре, овсянице, плевеле и многих других злаковых. Вид однодомный. Развитие неполное. Размножение двуполое и партеногенетическое. Зимует яйцо. За вегетационный период развивается до 30 поколений.

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций:

Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

Бесполая девственница – несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок:

Полоноски – появляются в колониях к осени. Крылатые.

Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок, откладывают яйца. Бескрылые.

Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Все партеногенетические генерации обыкновенной злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Яйцо. Длина 0,6 мм, толщина 0,2 мм. Форма овальная. Свежеотложенное яйцо светло-зеленое, по мере развития становиться черным и блестящим.

Основательница. Бескрылая живородящая самка зеленого цвета. Тело овально-вытянутое. Длина 2 мм. Соковые трубочки с темными концами. Усики длиннее половины тела.

Личинка в первых трех возрастах не имеет хвостика. Личинка крылатой девственницы характеризуется появлением во втором и третьем возрасте на груди зачатков крыльев. После четвертой линьки крылья появляются полностью.

Бескрылая девственница. Длина 1,2-2 мм. Тело светло-зеленое с продольной зеленой полосой на спинной стороне. Опыления нет, в коротких редких игольчатых волосках в одном поперечном ряду на сегменте. Тергум без склеротизации. Маргинальные бугорки сосочковидные, небольшие. Расположены на переднегруди, I и VII сегментах брюшка. Усики без вторичных ринарий, достигают до середины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, светлые, не вздутые, перед крышечкой буроватые, в 1,7-2 раза длиннее пальцевидного хвостика.

Крылатая девственница имеет вторичные ринарии на третьем членике усиков. Длина 1,6 мм, брюшко зеленое, голова и усики бурые. Усики длиннее, чем у бескрылой девственницы.

Нормальный самец (амфигонный) крылатый. Брюшко тонкое, немного изогнутое. Усики длинные.

Нормальная самка (амфигонная) бескрылая, форма тела веретеновидная. Длина 2,2 мм.

Развитие

Яйцо зимует на листьях всходов озимых злаковых культур, дикорастущих злаков и на падалице.

Основательница. Весной с наступлением среднесуточной температуры +8-10°C из яиц выходят личинки, которые через 10-15 дней вырастают в партеногенетических самок-основательниц. Развиваясь в 5-7 поколениях, каждая самка производит на свет по 20-30 личинок.

Крылатая девственница. Эта генерация появляется на кормовых растениях со второго поколения. Вредители перелетают на незаселенные растения, где питаются и размножаются путем живорождения. К началу восковой спелости зерна культурные растения становятся непригодными для питания. В это время вредитель переселяется на дикие злаки, посевы сорго, молодые растения пожнивных посевов. Немного позднее крылатые девственницы обыкновенной злаковой тли предпочитают заселять всходы озимых.

Нормальные самки (амфигонные), Нормальные самцы (амфигонные) появляются осенью с понижением температуры.

Период спаривания проходит на злаковых растениях в октябре-ноябре. Плодовитость до 12 яиц.

Яйца зимуют на листьях озимых злаков.

Особенности развития. Наиболее благоприятна для развития тли теплая погода без проливных дождей. В таких условиях вредитель размножается в массовом количестве, особенно в южных районах ареала. Наибольший вред наблюдается при недостатке влаги. В течение вегетационного периода обыкновенная злаковая тля может дать до 30 генераций.

Вредоносность

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредит зерновым злакам. Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных органов растений. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, сорго, просо, рис, рожь, кукурузу, джугар и многие дикорастущие злаки. Обитает на листьях, стеблях и листовых влагалищах.

Сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку способно нанести серьезный вред и привести к гибели растений. Поврежденные растения ухудшают качество зерна. У пшеницы проявляется щуплость, а у овса и ячменя пленчатость. За счет образования пустых колосков уменьшается урожайность. Вред сильно возрастает при пониженной влажности.

Одновременно обыкновенная злаковая тля переносит вирусы желтой карликовости ячменя и мозаики костра безостого.

Места повреждений на растении обесцвечиваются, иногда краснеют.

Большая злаковая тля

Macrosiphum avenae

Большая злаковая тля – вредитель злаковых растений. Поражает овес, рож, ячмень, пшеницу, дикорастущие злаки. Иногда встречается на растениях других семейств. Однодомный вид. Развитие неполное. Размножение партеногенетическое и двуполое. Зимует яйцо. За вегетационный период развивается до 30 поколений.

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций:

Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

Бесполая девственница – несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок:

Полоноски – появляются в колониях к осени. Крылатые.

Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок, откладывают яйца. Бескрылые.

Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Все партеногенетические генерации большой злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Яйцо овальное, свежеотложенное зеленоватого цвета. Через несколько дней становиться черным и блестящим.

Основательница. Тело веретеновидное.

Бескрылая девственница. Трубочки в 1,12-1,43 раза длиннее хвостика. Ячеистый участок занимает 0,2-0,3 длины трубочки. Покровы желтовато – зеленые или грязновато – красные, до черных, нередко блестящие.

Тело 2,5-4 мм, овальное, веретеновидное. Усики и соковые трубочки черные, глаза красные. Усики заходят за середину тела. Хвостик светлый, ланцетовидный, в 1,5 раза короче трубочек.

Крылатая девственница отличается красновато-бурой грудью и зеленым или красноватым брюшком. Длина 3-4 мм.

Развитие

Яйцо зимует на культурных и диких злаках или озимых хлебах. Развитие яиц начинается в апреле-мае.

Основательница. При повышении температур до +8-10°C появляются личинки. Через 10-15 дней они превращаются в основательниц, которые, в свою очередь, производят до 20-30 личинок.

Крылатая девственница. Особи мигрируют на незаселенные растения тех же видов, где продолжают развиваться и размножаться партеногенетически, путем живорождения.

Нормальные самки (амфигонные), Нормальные самцы (амфигонные). Появление данной генерации вредителя наблюдается в осенний период с понижением температуры.

Период спаривания. К октябрю-ноябрю амфигонные особи спариваются и откладывают яйца. Плодовитость нормальных самок до 12 яиц.

Особенности развития. За вегетационный период развивается до 30 поколений.

Вредоносность

Большая злаковая тля повреждает все колосовые культуры и кукурузу. Тли образуют многочисленные колонии и высасывают соки из наземных органов растений. Наиболее вредоносны в засушливые годы. Поврежденные растения снижают урожайность. Вредитель переносит различные вирусы, в том числе желтой карликовости ячменя.

Источник

Уничтожаем злаковую тлю

Злаковые тли распространены в степной и лесостепной зоне европей-ской части РФ, на юге Сибири и Дальнего Востока. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, просо, рис, рожь, кукурузу.

Биология тлей, их жизненный цикл своеобразны и сложны. Главной особенностью является полиморфизм и гетерогония – чередование партеногенетических (девственных) и амфигонных (двуполых) генераций, а у многих видов еще и гетереция – смена кормовых растений в течение сезона.

Среди злаковых тлей выделяют немигрирующие (однодомные) виды, в течение всего года развивающиеся на злаках, и мигрирующие (двудомные) виды, у которых в годичном цикле происходит миграция с первичных растений-хозяев, обычно деревьев и кустарников, на вторичные – злаки. Из немигрирующих видов наиболее часто встречаются на колосовых культурах обыкновенная злаковая (Schizaphis graminum Rond.), большая злаковая (Sitobion avenae F.) и ячменная (Brachycolus noxius Mordv.) тли. Среди мигрирующих достаточно широко распространена черемухо-злаковая тля (Rhopalosiphum padi L.).

Доминирует на посевах зерновых культур большая злаковая тля (доля в сборах около 80%). Основная причина доминирования этого вида в агроценозах юга РФ заключается, по-видимому, в способности формировать резистентные (устойчивые) популяции к различным группам инсектицидов. В лабораторных условиях большая злаковая тля хорошо приспосабливалась к пиретроидным препаратам, а черемухо-злаковая тля – к фосфорорганическим, в то время как обыкновенная злаковая тля к этим инсектицидам резистентность не проявляла. Можно сделать вывод, что в связи с преобладанием использования в посевах зерновых культур Волгоградской области пиретроидных и форфорорганических инсектицидов большая злаковая и черемухо-злаковая тли получили преимущество в освоении этих агроценозов по сравнению с обыкновенной злаковой тлей.

Большая злаковая тля (Sitobion avenae F.) распространена на всей европейской части РФ. Взрослая тля длиной 2,5-3 мм, желтовато-зеленой или желтовато-бурой окраски с округлым мягким телом, усики и ноги длинные; соковые трубочки черные, в 1,5 раза длиннее хвостика. Личинки имагообразные. Взрослые особи представлены крылатой и бескрылой формами.

ФОТО: Большая злаковая тля

Обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.) о битает по всей степной полосе страны и южной части лесостепи. Тело зеленое, оваль-но-вытянутое, длиной до 2 мм, соковые трубочки с темными концами без вздутия и сужения, почти в 2 раза длиннее хвостика; усики 6-члениковые. Яйца черные, блестящие, размером около 0,6 мм.

ФОТО: Обыкновеная злаковая тля

Ячменная тля (Brachycolus noxius Mordv.) распространена в степной зоне страны.

Взрослая особь светло-зеленая, белоопыленная, длина тела – до 2,5 мм, соковые трубочки на 1/3 короче хвостика, на восьмом сегменте брюшка имеется пальцевидный вырост (в 1/2 длины хвостика).

Черемухово-злаковая тля (Rhopalosiphum padi L.) распространена везде, где есть черемуха, на которой осенью самки откладывают яйца. Тело тли овальное, зеленое с серым восковым налетом, около соковых трубочек желтовато-красное; трубочки вздуты посередине и в 2 раза

длиннее хвостика.

ФОТО: Черемухово-злаковая тля

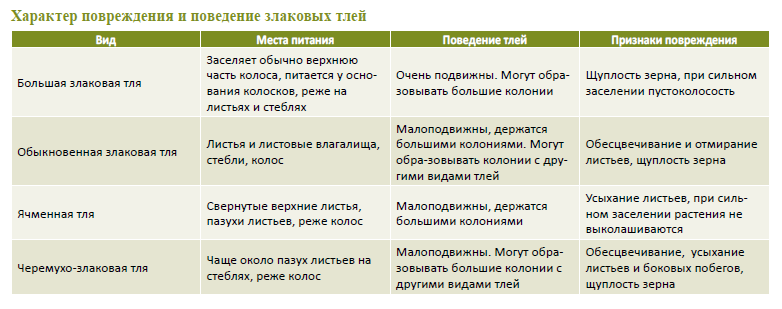

Характер повреждения и поведение злаковых тлей отмечены в таблице.

Кукурузная тля (Rhopalosiphum maidis Fitch.). Тело удлиненное овальное, серо-зеленые, опыленных, голова, усики, ноги черно-бурые, усики короче половины длины тела, трубочки короткие. Отрождение личинок самок-основательниц в основной зоне вредоносности отмечается в середине апреля. Первоначально тли питаются на многолетних злаковых травах, в дальнейшем переходя на озимые и яровые злаковые культуры, где локализуются в пазухах верхних листьев с нижней стороны. Могут также питаться на стеблях и колосьях. При массовом размножении растения настолько угнетаются, что не выбрасывают колосьев. В конце мая – начале июня наблюдается миграция на кукурузу. На этой культуре наибольшие колонии формируются на метелках и листьях верхнего яруса, хотя небольшие колонии образуются также на листьях среднего и нижнего яруса. Ко времени отцветания метелок численность тлей резко снижается. С конца июля до середины августа на кукурузе встречаются лишь незначительные колонии вредителя. К концу августа численность насекомых вновь возрастает. В этот период питание осуществляется на початке. Личиночный период продолжается 6-8 дней. Продолжительность жизни самок составляет 20-30 дней и более. Одна самка отрождает более 30 личинок. С начала сентября и по ноябрь месяц начинается миграция насекомых на озимые злаковые культуры и дикие злаки, где и происходит зимовка

ФОТО: Кукурузная тля.

Тля кукурузная волосатая (Rungsia maydis Pass.) среднего размера

(1,6-2,2 мм), яйцевидная, блестяще-черная или черновато-бурая, с желтыми ногами, короткими усиками и соковыми трубочками; тело покрыто короткими щетинками. Не мигрирует, живет на кукурузе и других злаках. Больших колоний не образует.

Тли способны давать от 5 до 15 поколений в год. Зимуют оплодотво-ренные яйца на кормовых культурах (озимых или на диких злаках). Весной при среднесуточной температуре +6…+8?С из них развиваются личинки, превращающиеся в самок-основательниц. Последние путем девственного партеногенетического размножения, сопровождающегося живорождением, отрождают весной 8-10 личинок, летом – 18-20 (редко 30). Весной одно поколение развивается 15-20 дней, летом – 8-15 дней. В некоторых поколениях помимо преобладающей бескрылой формы появляются крылатые самки-расселительницы, перелетающие на другие растения. Максимум численности тли обычно отмечается в начале молочной спелости. В конце годичного цикла (в сентябре – октябре) появляются самки-полоноски, отрождающие обоеполое потомство (самок и самцов). Оплодотворенные самки этого последнего поколения откладывают зимующие яйца (6-14 шт.).

Выход основательниц из яиц совпадает с началом распускания почек черемухи. Самки отрождают до

70 личинок (в среднем 40), причем одновременно с бескрылыми появляются также и крылатые мигранты, перелетающие на злаки. Наиболее интенсивно тли размножаются в мае. К концу июня вредитель на черемухе отсутствует. В сентябре полоноски отрождают самок и самцов, которые спариваются. Самки откладывают яйца у основания почек и на верхушках побегов черемухи.

Злаковые тли заселяют растения, начиная с фаз кущения-выхода в трубку. Первоначально концентрируются на молодых листьях. Тли (имаго и личинки) высасывают клеточный сок из зеленых частей растений (листьев, стеблей). Поврежденные листья обесцвечиваются, желтеют, отмирают, что ведет к снижению массы зерна, снижению урожайности. Повреждения, вызываемые ячменной тлей, приводят к скручиванию верхнего лист и невыколашиванию побега. Наибольшей вредоносности тли достигают в период колошения-молочной спелости зерновых. Повреждения тлей в этот период вызывают частичную белоколосость и пустоцветность, повреждения в период налива – щуплость, невыполненность зерновок. При созревании и подсыхании колосьев численность тлей резко снижается.

Тли являются переносчиками различных вирусных заболеваний: желтой карликовости ячменя, полосатой мозаики пшеницы, корончатости и карликовости кукурузы. Вспышкам численности тлей в северных районах благоприятствует жаркий сухой весенне-летний период, в южных – теплая, умеренно-влажная погода.

Численность тлей сокращают многие энтомофаги, прежде всего хищ-ные насекомые: жуки и личинки божьих коровок, личинки златоглазок и мух-журчалок. Личинок тлей уничтожают паразитические наездники-афидиусы.

Усиленные наблюдения за динамикой заселения тлями посевов зерновых культур следует вести при теплой, влажной погоде, когда их численность резко возрастает.

В течение вегетационного сезона проводят несколько учетов численности злаковых тлей. Тлей начинают учитывать в период полного кущения. В 10 местах поля на 10 стеблях подсчитывают тлей и устанавливают плотность их популяции в пересчете на 1 стебель и процент заселенных стеблей. Заселенность посева можно выразить в баллах по 5-балльной шкале:

– отдельные особи на 2-3 листьях;

– колонии по 3-5 особей на 2-3 листьях;

– колонии по 10-15 особей на 1/2 всех листьев;

– колонии по 20 особей и более на 2/3 всех листьев;

– многочисленные колонии на всех листьях.

Средний балл заселения поля или делянки рассчитывают по формуле, где С – средний балл заселения; E(a•b) – сумма произведений числа заселенных тлями растений (а) на соответствующий балл заселения (b); N– количество растений в пробе.

В период выхода в трубку учет повторяют. После выколашивания посева тли в основном переходят на колосья, где удерживаются до конца молочной спелости. В это время учитывают тлей на колосьях, либо подсчитывая их, либо по 5-балльной шкале. По результатам учета устанавливают процент заселенных колосьев и степень их заселения в абсолютных показателях или в баллах.

Меры защиты. Послеуборочное лущение стерни и зяблевая вспашка, уничтожающая тлей на всходах падалицы и злаковых сорняках. Оптимально ранний посев яровых и допустимо поздний посев озимых, снижающие уровень заселения тлями. Использование фосфорно-калийных удобрений, которые ухудшают условия питания и развития тлей. Ис-пользование скороспелых сортов, менее повреждаемых тлями.

Химические обработки целесообразны при численности более 5-10 тлей/1 стебель (колос) и заселении свыше 50 % растений в фазах выхода в трубку – колошения и более 20-30 тлей/1 колос в фазе налива зерна. При соотношении энтомофаги:тли до 1:(35-40), а также при массовом заражении тлей афидиидами от обработки следует воздержаться.

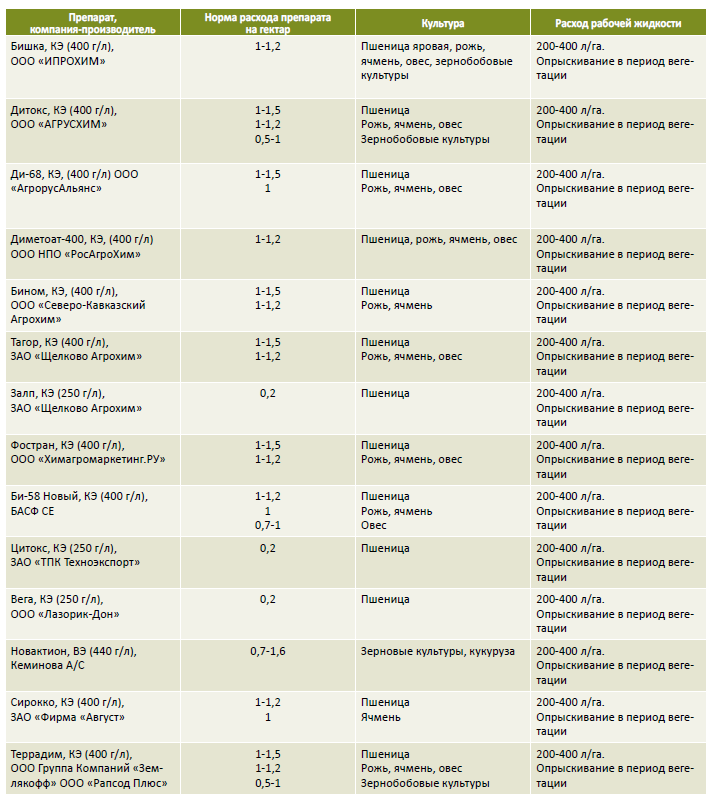

Что же предлагают фермерам компании-производители средств защиты растений? Вот некоторые из них:

Иванцова Е.А., доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой экологии

и природопользования ВолГУ

Тихонов Н. И., доктор с.-х. наук, профессор ВолГАУ

Источник