- Эксперимент Дидье Дезора или Почему одни работают, а другие -этим пользуются

- Эксперимент Дидье Дезора

- Власть на страхе и принуждении: у людей все как у крыс. Эксперимент Дидье Дезора

- Первый этап: расслоение крысиного общества

- Второй этап эксперимента: создание новых сообществ

- Третий этап: власть, страх и принуждение

- Социальная иерархия: эксперимент с крысами

- Материалы по теме

- А вот ещё:

- Меряченье: загадочная болезнь жителей Севера

- Симптомы

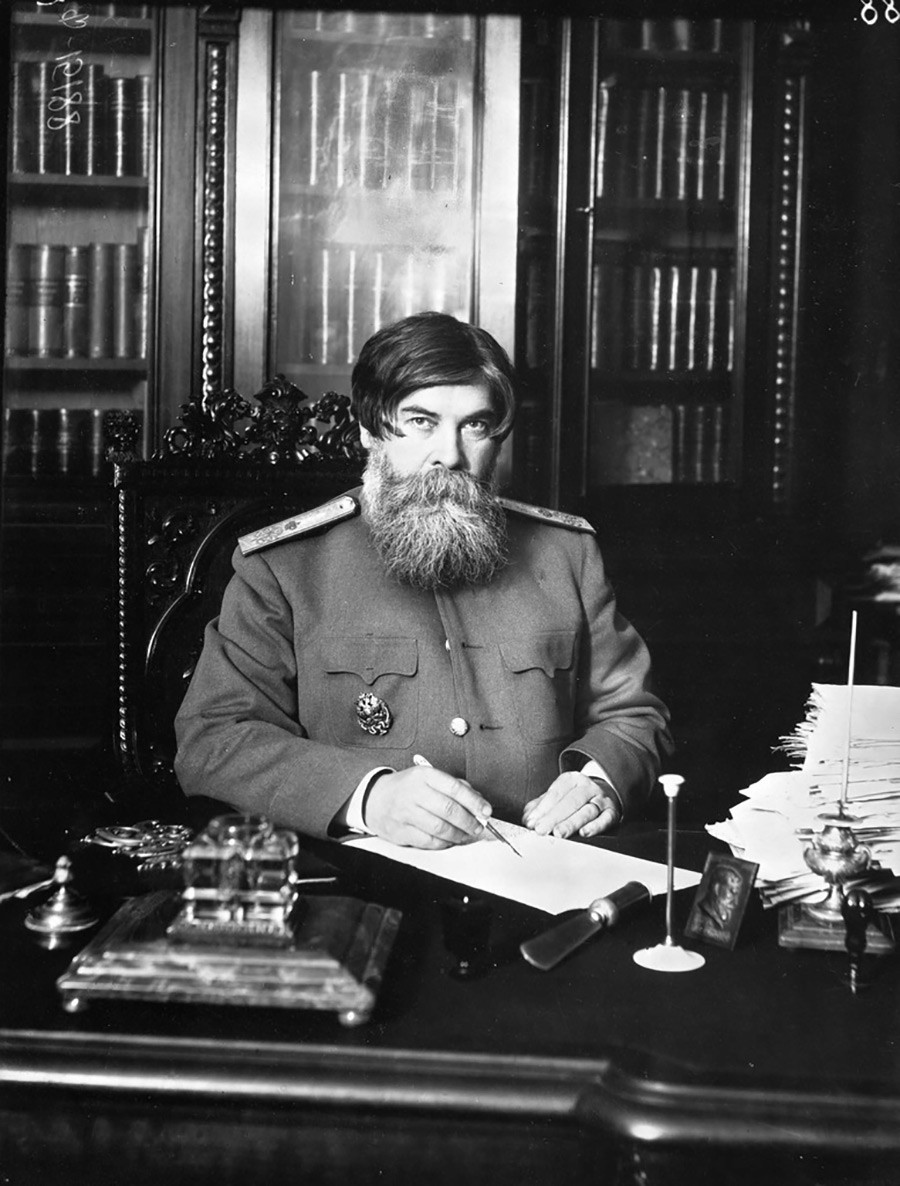

- Засекреченная экспедиция

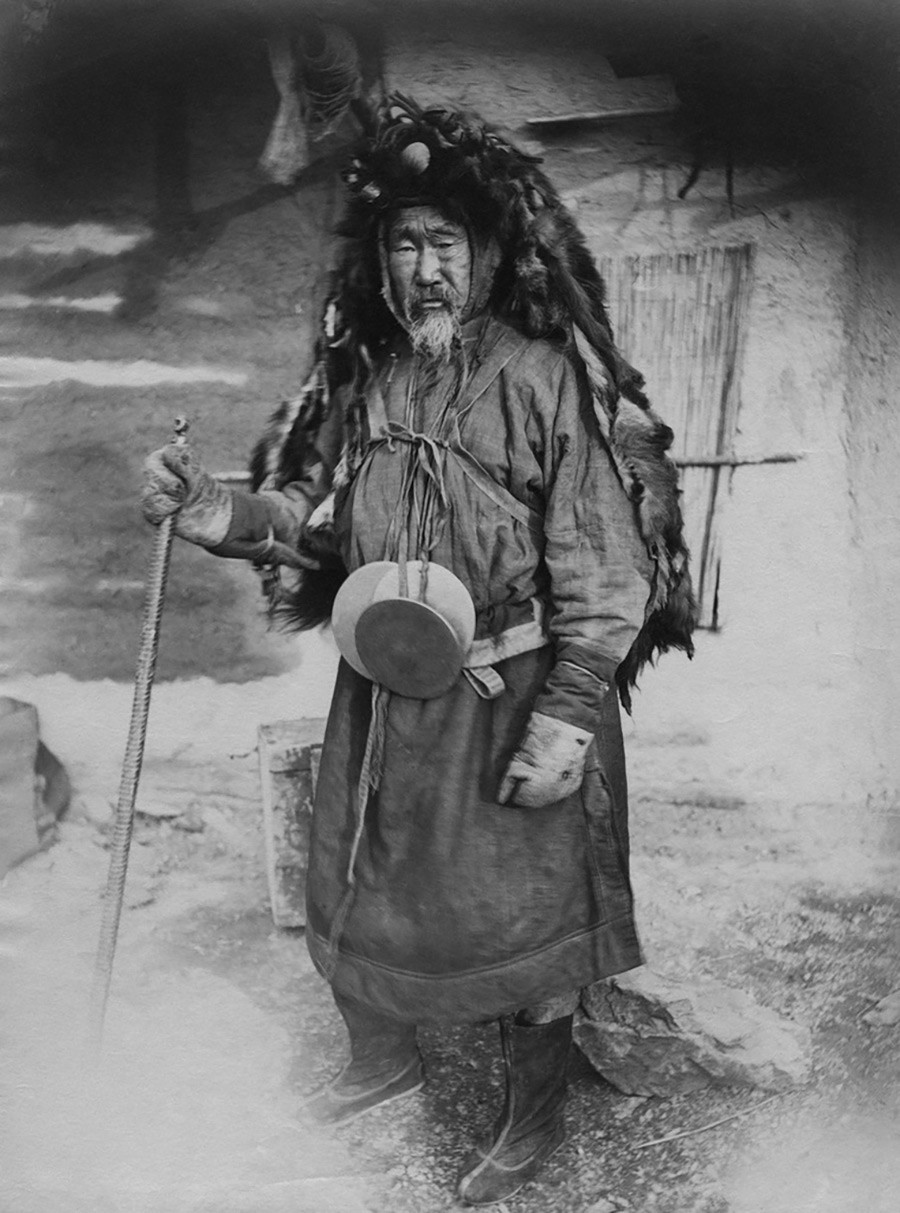

- Повышенная внушаемость северян

- Излишне жестокие условия

Эксперимент Дидье Дезора или Почему одни работают, а другие -этим пользуются

14 февраля, 2016

Французский биолог Дидье Дезор провел эксперимент с крысами в своей лаборатории в Нанси. Шесть крыс были запущены в клетку, откуда был только один выход -в бассейн. В конце бассейна была кормушка с едой, но поесть крыса не могла -доплыв, она брала еду и должна была вернуться к своим собратьям в клетку.

Роли распределились очень быстро.

Половина крыс (три) начали плавать за едой и возвращаться. У двух собратья сразу отнимали еду, один «независимый пловец» был достаточно силен, чтобы съесть свою еду, ни с кем не поделившись. Две крысы-«эксплуататоры» никогда не плавали. И одна крыса не плавала, но и не была достаточно сильна, чтобы отбирать еду, поэтому она подбирала остатки корма.

Дидье повторил эксперимент в ДВАДЦАТИ клетках, и всегда соотношение было постоянным.

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения.

Такой же результат исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем шесть автономов и шесть козлов отпущения.

А знаете, что было самым удивительным. По исследованию мозга крыс оказалось, что самый большой стресс испытывали эксплуататоры -они боялись, что плавающие крысы перестанут им подчиняться.

Источник

Эксперимент Дидье Дезора

Недавно я узнал об интересном эксперименте, проведенном Дидье Дезором, исследователем лаборатории биологического поведения университета Нанси. С целью изучения плавательных способностей крыс он поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей.

Ну мы-то знаем, что дедовщину придумали большевики в советской армии.

Нас крысиными «опытами» не проведёшь.

Goblin рекомендует заказать лендинг в megagroup.ru

| cтраницы: 1 | 2 | всего: 176, Goblin : 1 |

| Цитата Недавно я узнал об интересном эксперименте, проведенном Дидье Дезором, исследователем лаборатории биологического поведения университета Нанси. С целью изучения плавательных способностей крыс он поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей. В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой социальные роли: были два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один не плавающий козел отпущения. Процесс потребления пищи происходил следующим образом. Две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть остатки пищи. Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения. Исследователи университета Нанси продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к неожиданному на первый взгляд выводу, что наибольший стресс испытывали не козлы отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот — крысы – эксплуататоры. После того, как прочел этот текст, я задал себе вопрос – « А далеко ли мы ушли от крыс?». На втором курсе института меня забрали в армию, отправили выполнять почетный долг в стройбат в Кострому. Там обстановка была достаточно напряженная, была и дедовщина, и национальные конфликты. Иногда создавалось ощущение, что над нами проводится какой-то опыт. Чем же мы все-таки отличаемся от крыс, тем, что у нас есть культура и мораль. Когда меняются жизненные условия в худшую сторону, то культурные ценности ослабевают, мораль стирается, а люди начинают вести себя крайне жестоко… > Несомненно, эксплуататоры очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином стаде и очень не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать. Источник Власть на страхе и принуждении: у людей все как у крыс. Эксперимент Дидье ДезораЧасто, чтобы понять иерархию человеческого общества, необходимо поставить эксперимент на животных. Среди братьев наших меньших особой хитростью, коварством, и даже изощренным умом отличаются крысы. Неудивительно, что значительную часть экспериментов ученые поставили над этими грызунами. В университете города Нанси (Франция) имеется лаборатория биологического поведения, именно в ней однажды и был проведен интересный опыт, руководителем испытаний выступал Дидье Дезор. Первый этап: расслоение крысиного обществаДля исследования поведенческих характеристик крыс в условиях ограниченного количества питания были созданы специальные вольеры. Каждый из них представлял собой клетку на 6 особей с выходом, в который могло пролезть одно животное. Этот выход вел в ванночку заполненную водой, вслед за ванночкой находилась кормушка. Съесть на месте пищу было невозможно, с ней требовалось вернуться в клетку, где ею и можно было воспользоваться. В начальный период ознакомления (2 суток) ванночка была пуста, затем она постепенно заполнялась водой. В итоге, чтобы доплыть до кормушки, крысам требовалось проплыть под водой около метра. Столько же занимал обратный путь. В каждую клетку исследователи поместили по 6 крыс мужского пола в возрасте 2-х месяцев. В ходе эксперимента выяснилось, что в каждом отдельном крысином сообществе выстроилась жесткая иерархия. В каждой клетке появилось по 2 крысы-главаря, которые эксплуатировали 2-х пловцов. Когда пловцы возвращались с добычей, эксплуататоры нападали на них и избивали до тех пор, пока добытчики не отдавали пищу. Агрессоры насыщались, а пловцам приходилось довольствоваться остатками. Еще один крыс стал вольным волком — он никого не эксплуатировал, но и ни с кем не делился своей едой, поскольку был достаточно силен, чтобы отбиться от агрессоров. Участь шестого члена крысиного сообщества была самая незавидная — он попал в категорию отверженных. За добычей он не плавал, питался объедками от 5 других обитателей клетки, и все они его били. Второй этап эксперимента: создание новых сообществСледующим шагом исследовательской группы стало перераспределение составов групп подопытных крыс. Они разместили в клетках по 6 рабовладельцев, 6 свободных крыс, 6 рабов и 6 изгоев. В каждой из клеток начались сражения между животными, по завершении которых внутри новых сообществ восстановилась предыдущая иерархия. Опять в каждой клетке стало по 2 эксплуататора и 2 эксплуатируемых, 1 свободный гражданин и 1 изгой, причем предыдущий статус крыс в новом обществе не играл никакой роли. Изучением распределения ролей в крысином сообществе исследователи не ограничились — они постоянно контролировали мозговую активность всех крыс. Выяснилось, что наибольшую активность и подверженность стрессу проявляли крысы-рабовладельцы. Они очень боялись потерять свой элитный статус, поэтому практически все время нервничали, проявляя излишнюю немотивированную агрессию по отношению к другим членам сообщества. Остальные крысы видимо значительно меньше опасались изменения статуса. Третий этап: власть, страх и принуждениеИсследователи пошли еще дальше и сделали большую клетку на 200 особей. Сражение между крысами проходило всю ночь. Наутро 3 крысы были обнаружены бездыханными, их тела были изуродованы. Можно было прийти к выводу, что чем больше сообщество, тем большую жестокость вынуждены применять главари для утверждения собственной власти. Иерархия нового общества стала более разветвленной — несколько крыс эксплуататоров создали себе класс «заместителей». В обязанность заместителей входило избиение эксплуатируемых, сами главари грязной работой уже не занимались, стараясь вкушать блага жизни вовсе не работая. В то же время уровень стресса главарей был очень высоким, видимо они не без оснований опасались восстания со стороны заместителей и последующей даже не смены статуса, а гибели. В заключении, стремясь оставаться политически корректными, желаем напомнить читателям о судьбе жителей Кампучии времен Пол Пота. Все как у крыс. Источник Социальная иерархия: эксперимент с крысами

С целью изучения плавательных способностей крыс он поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей. В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой социальные роли: были два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один не плавающий козел отпущения. Процесс потребления пищи происходил следующим образом. Две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть остатки пищи. Крысы-эксплуататоры сами никогда не плавали. Чтобы наесться досыта, они ограничивались тем, что постоянно давали взбучку пловцам. Автоном (независимый) был довольно сильным пловцом, чтобы самому достать пищу и, не отдав ее эксплуататорам, самому же и съесть. Наконец, козел отпущения, которого били все, боялся плавать и не мог устрашать эксплуататоров, поэтому доедал крошки, оставшиеся после остальных крыс. То же разделение — два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел отпущения — вновь проявилось в двадцати клетках, где эксперимент был повторен. Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения. В результате выяснилось: каков бы ни был предыдущий социальный статус индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные роли. Исследователи университета Нанси продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к неожиданному на первый взгляд выводу, что наибольший стресс испытывали не козлы отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот — крысы — эксплуататоры. Несомненно, эксплуататоры очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином стаде и очень не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать. Материалы по темеА вот ещё:Меряченье: загадочная болезнь жителей Севера

«Сознание делается спутанным, появляются устрашающие галлюцинации: больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы». Так в начале 20 века советский врач Сергей Мицкевич описывал типичный припадок неизученной и очень странной болезни, которой заболела женщина-якутка. Болезнь прозвали меряченьем от якутского глагола «мирячить» — быть одержимым, в состоянии безумия. Фиксировать ее начали в конце 19 века, и только на территориях северной Сибири — ни в средней, ни в южной полосах страны ею не «заражались». Зато на севере люди впадали в безумие, казалось, ни с того, ни с сего. Иногда поодиночке, иногда целыми группами. СимптомыУ всех заболевших была схожая симптоматика: человек внезапно полностью отключается от внешнего мира, входит практически в транс; припадок сопровождается судорогами, спазмами. Этнограф Вацлав Серошевский ]]> наблюдал ]]> сильные физические и душевные страдания таких людей. Он писал: «Больной воет, кричит, причитает, рассказывает небылицы, причем его ломает, сводит, бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не уснет». В припадке такой человек импульсивно повторяет слова и действия окружающих лиц и легко исполняет данные ими приказания, даже если это бессмысленные или опасные действия. «Если кто на глазах у больного подпрыгнет или ударит себя, то же сделает и больной; он может бросить ценимый им хрупкий предмет или даже находящегося у него на руках ребенка, если перед ним кто-нибудь бросить любую вещь», — ]]> отмечали ]]> исследователи феномена. Но если пытаться ограничить действия одержимого, он обычно впадает в буйство и демонстрирует несвойственную силу. Есть множество свидетельств, когда такого человека, даже подростка, не могли удержать силой несколько мужчин. Лапландская экспедиция А. В. Барченко (1922). Впрочем, если приступы отдельных людей можно было списать на временное помешательство, психическое расстройство или шутку, то, например, приступ одновременно у 70 человек вызывал серьезные беспокойства. В 1870 году такой случай ]]> произошел ]]> в отряде казаков в Нижне-Колымской части во время строевого учения. Рота внезапно начала повторять командные слова за командиром, будто передразнивая его. Командир рассердился и вышел из себя, и к своему удивлению услышал собственные только что произнесенные угрозы, но от солдат. Одновременно все они побросали ружья на землю. Засекреченная экспедицияВсерьез исследовать меряченье решили в 1922 году. К тому моменту скопилось немало свидетельств северного помешательства. Явлением заинтересовался академик, психиатр Владимир Бехтерев после того, как получил сообщение от врача и бывшего ссыльного из района Ловозера на Кольском полуострове Григорьева (его имя неизвестно). Наблюдая за спонтанными возникновениями болезни среди местного населения, он заметил, что подобные вспышки заболевание возникают в то же время и в соседних поселениях, и однозначно связал это с появлением полярного сияния (эту болезнь из-за этого также прозвали «зовом полярной звезды»). Мерячение — результат какого-то внешнего воздействия природного характера, утверждал Григорьев. Бехтерев основал и возглавил Институт Мозга Человека, который помимо изучения физиологии и психической деятельности занимался поиском научного обоснования телепатии, телекинетики и гипноза. Он отправил на Кольский полуостров экспедицию во главе с Александром Барченко — известным исследователем-эзотериком. На самом деле, не полярный психоз был основной целью той экспедиции, а поиск остатков мифической гиперборейской цивилизации (ее искали и в нацистской Германии как родину арийцев). Но психозом заинтересовались советские чекисты, и экспедицию лично поддержал председатель ВЧК Феликс Дзержинский, так что, прибыв на полуостров, Барченко в течение двух лет тщательно собирал сведения о болезни — и сам стал ее жертвой. А. В. Барченко (слева вверху) с участниками экспедиции на оз. Ловозеро у «священного» лопарского подземного лаза. 1922. В районе Ловозера он пытался договориться с местными шаманами пустить экспедицию на священный остров Роговой. Получив отказ, группа все равно поехала на остров. По пути, у озера Сейдозеро они начали встречать обтесанные прямоугольные гранитные глыбы, напоминавшие пирамиды, вымощенные участки дороги (их приняли за остатки древней дороги), а затем наткнулись на необычный лаз, уходящий под землю. Тем не менее, спуститься туда группа так и не смогла. По их свидетельствам, всех одновременно охватил беспричинный ужас, люди потеряли контроль над собой. Лапландская экспедиция А. В. Барченко Барченко в закрытом режиме представил доклад о мерячении по возвращении, но в чем причина психоза, выводы сделаны так и не были. Доклад засекретили. Современные исследователи ]]> наводили ]]> справки в ФСБ о том докладе, но им ответили, что вся документация была уничтожены в 1941 году, когда немцы подходили к Москве. Сам Барченко был обвинен в шпионаже в пользу Англии и создании масонской контрреволюционной организации, и в тот же день, 25 апреля 1938 года, расстрелян. Другие участники группы также были репрессированы в конце 1930-х. Повышенная внушаемость северянСеверяне считают мерячение началом так называемой шаманской болезни, поскольку массовая одержимость во время магических ритуалов во многом напоминает людей в состоянии мерячения. Оба явления объясняют вселившимся духом, но если шаман вызывает духа по своей воле и может повелевать им, то в случае с меряченьем дух якобы вселяется в человека помимо его воли. Связь с шаманизмом видят и психиатры, но связывают это с общей предрасположенностью местного населения к психическим эпидемиям. «Присутствие большого количества лиц, обладающих повышенной внушаемостью, создавало в традиционных обществах Севера и Сибири особый психологический климат, способствующий повышению социальной значимости шаманизма. Неслучайно смерть шамана часто вызывала вспышку психогенных заболеваний. Эпидемии прекращались, когда один из заболевших становился шаманом. Нарушенное смертью шамана мироздание восстанавливалось», — ]]> отмечают ]]> ученые. Шаман. Дата съемки: 1900-е — В. Солдатов/Союз фотохудожников России Они указывают на сходство с другими проявлениями истерии у так называемых примитивных народов — лата (у малайцев), джампинг (у северо-американских индейцев), имубакко (у айнов), а также проводят параллели с кликушеством — видом истерии, когда помимо таких же признаков (громкие крики, подражание, галлюцинации) добавляется религиозный подтекст — кликуши не выносят присутствия христианских атрибутов, молитв и не могут подойти к причастию. Излишне жестокие условияВпрочем, и специфический психологический климат по мнению ученых не возник на пустом месте. Ловозеро, куда отправилась первая экспедиция для изучения меряченья, расположено в самом центре Кольского полуострова. Вокруг — тундра, заболоченная тайга, местами — сопки. Большую часть года тут зима. Полярная ночь, когда солнце вообще не появляется на небе, длится месяц. Полярный день с незаходящим солнцем — 52 дня. Все это угнетает нервную систему и сказывается на здоровье. Об этом писал и Павел Якоби, психиатр и этнограф: психическая эпидемия «развивается лишь в нервно истощенном, ослабленном физически, нравственно и умственно населении». Сушка шкур в лагере саамов Этнограф Василий Анучий ]]> припомнил ]]> наглядный пример с политической ссылкой в Туруханский край (местность в Восточной Сибири, ныне территория Красноярского края), ее широко применяли после первой русской революции 1905 года. Ссыльные жаловались на бессонницу, мигрени, сердечные перебои, боль под ложечкой, галлюцинации зрения и слуха, раздражительность. «Из 112 человек, сосланных в ту пору в Туруханский край, уже через год шесть человек были отправлены в Томскую психиатрическую больницу», — писал Анучий, отмечая, что ссылку в Туруханский край в конце концов царское правительство отменило, признав «излишне жестокою» (в советское время отправка туда ссыльных возобновилась). Вспышки психоза во время северного сияния также можно связать с особенностью организма реагировать на возмущения магнитосферы (самое яркое северное сияния возникает во время геомагнитных бурь). Неслучайно северные шаманы подстраивают проведение ритуалов и мистерий под это время. Так что, по всей видимости, меряченье стало следствием одновременно климатических, социо-бытовых и физико-географических условий. Заболевали им не только местные аборигены, но и пришлые — кто пробыл на севере продолжительное время. Источник |