Если у тли глаза

Подотряд тли (Aphidina)

Подотряд тли (Aphidina) охватывает около 3000 мелких видов. У тлей хрупкое тело, длинные ноги. Длина их тела обычно от 0,2 до 6 мм. Только у некоторых видов 8 мм. Живут на растениях всего мира. Процесс развития тли весьма сложен и у различных видов наблюдается разнообразные отклонения. Чередование поколений девственных и половых; окрыленность и бескрылость часто связаны с переменой кормового растения. За один год в естественных условиях сменяется до восьми поколений и резко увеличивается количество особей отдельных видов. Тли являются вредными насекомыми и переносчиками вирусных болезней растений.

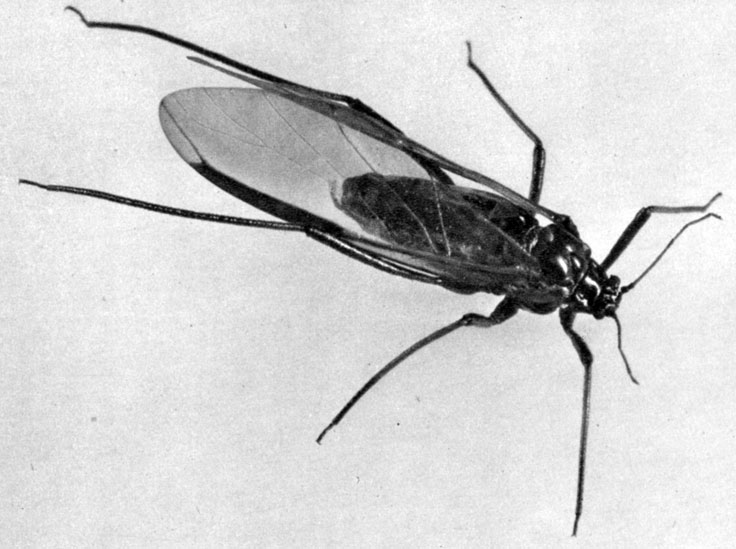

У тли еловой блестящей (Cinaria piceae) [208] тело в длину 5 мм, а с расправленными крыльями превышают 7 мм. Живет на ели. Несколько поколений тлей развиваются на корнях, а чаще на стволах и ветвях.

208. Тля еловая блестящая (Cinaria piceae)

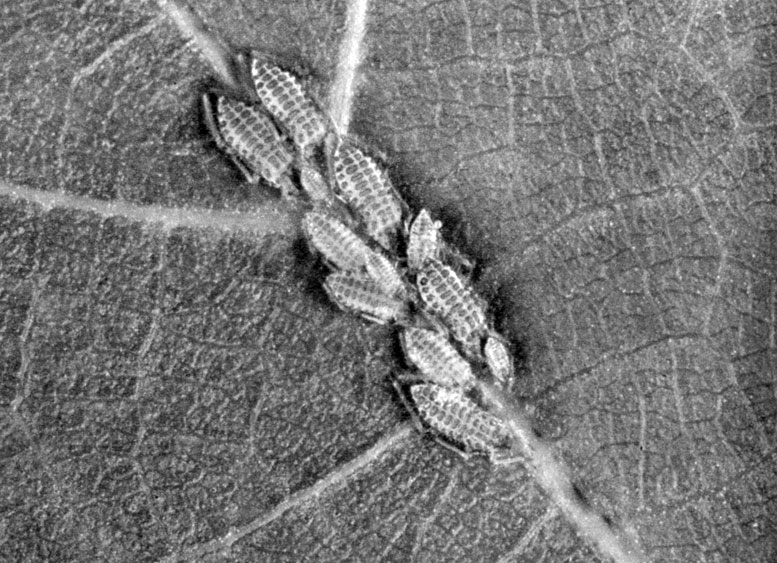

Тля ореховая жилковая (Callaphis juglandis) [209] принадлежит к поколению бескрылых живородящих самок, живущих на верхней стороне листьев ореха. Они сосут листья вдоль средней жилки. Длина тела около 3 мм, окраска его желто-зеленая.

209. Тля ореховая жилковая (Callaphis juglandis)

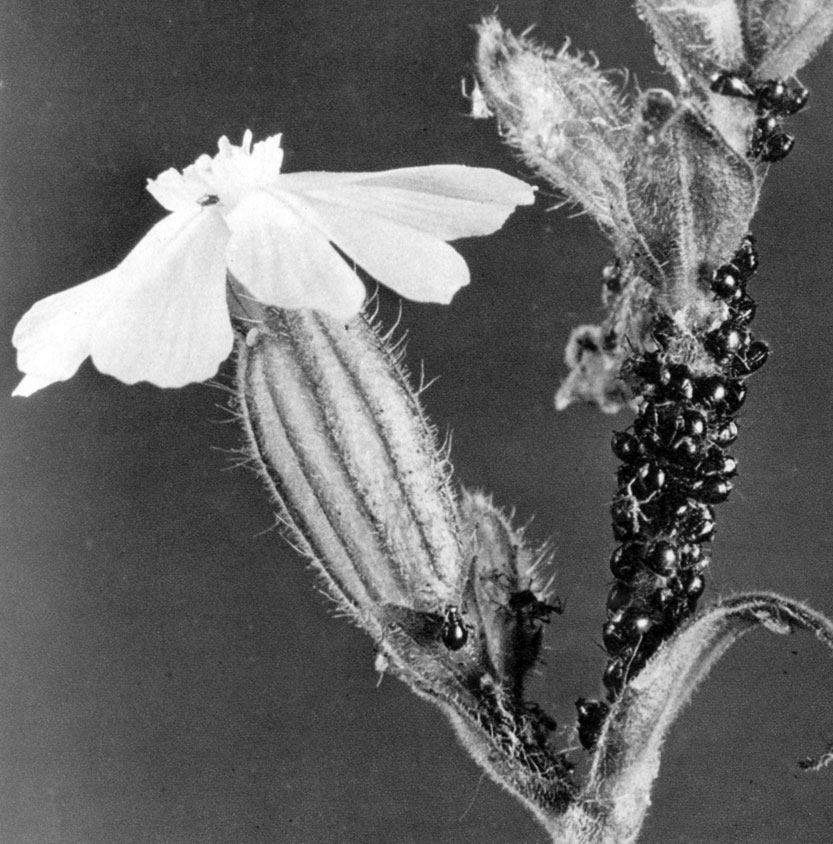

У другого вида тли — Braсhyсaudus lyсhnidis [210] окраска темная, форма тела шарообразная. Живет и питается на дреме, смолевках и волдырнике.

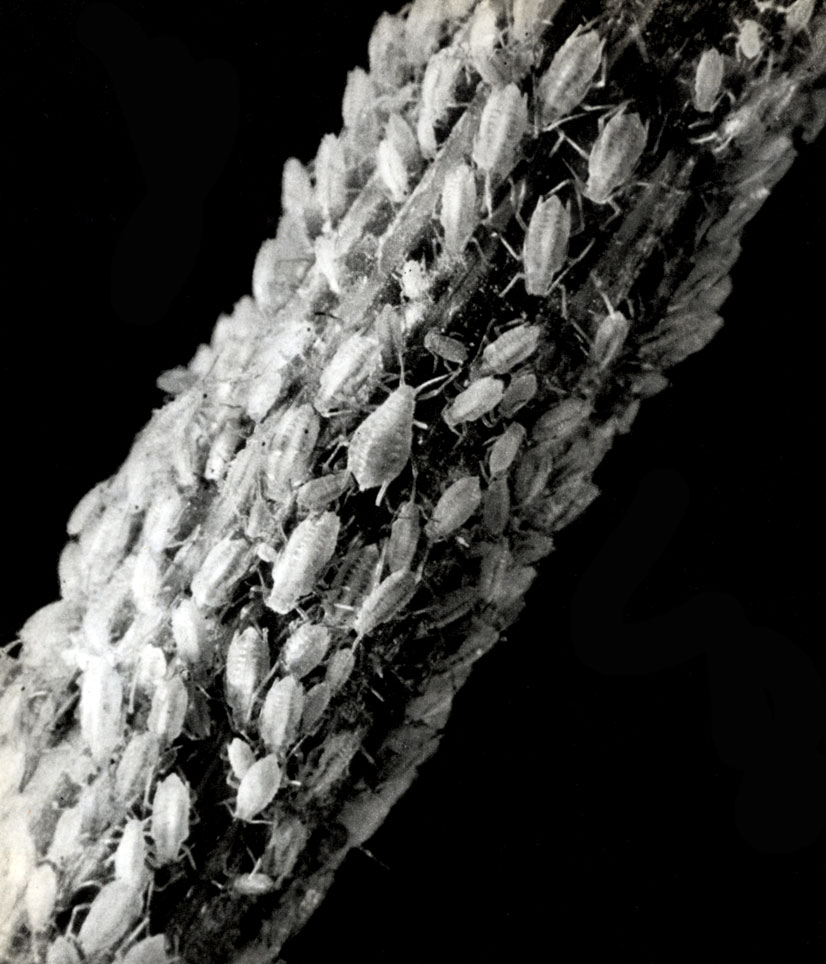

Тля Paramyzus heraclei [211] — колонии на стебле борщевника. Высасывая листья, вызывает их скручивание и пятнистость. Большая часть колоний тлей — бескрылые самки. Основательница поколения выходит весной из перезимовавшего яичка и родит без оплодотворения живых личинок. Они превращаются в бескрылых самок, таких же, как основательница поколения, и снова без оплодотворения (партеногенетически) родят живых личинок самок. Таких девственных поколений, в случае благоприятных условий, в течение года может быть до восьми.

210. Тля Braсhyсaudus lyсhnidis

211. Тля Paramyzus heraclei

Тля тростниково-сливовая (Hyalopterus pruni) [212] зеленого цвета с двумя светлыми продольными полосками. У этой тли красные глаза и тело покрыто серовато-белым восковым налетом. Показанная на фотоснимке тля — летняя форма, которая живет до осени на листьях тростника или камыша. Это вид мигрирующий, он меняет в процессе жизненного цикла вид кормовых растений.

212. Тля тростниково-сливовая (Hyalopterus pruni)

У некоторых видов тлей у девственных поколений мигрирующих видов родятся окрыленные самки, которые перелетают с основного кормового растения (в данном случае тростник или камыш). Там они тоже питаются и размножаются дальше, вплоть до последнего девственного поколения. У этого поколения рождаются личинки, из которых позже развиваются самцы и самки.

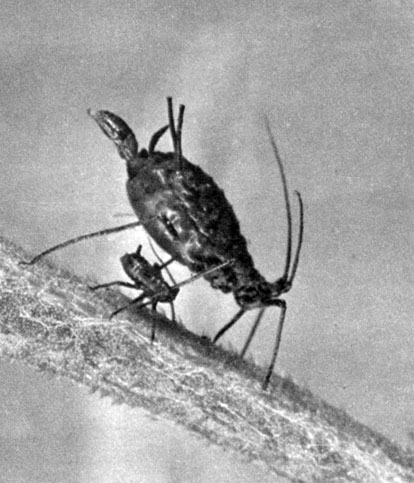

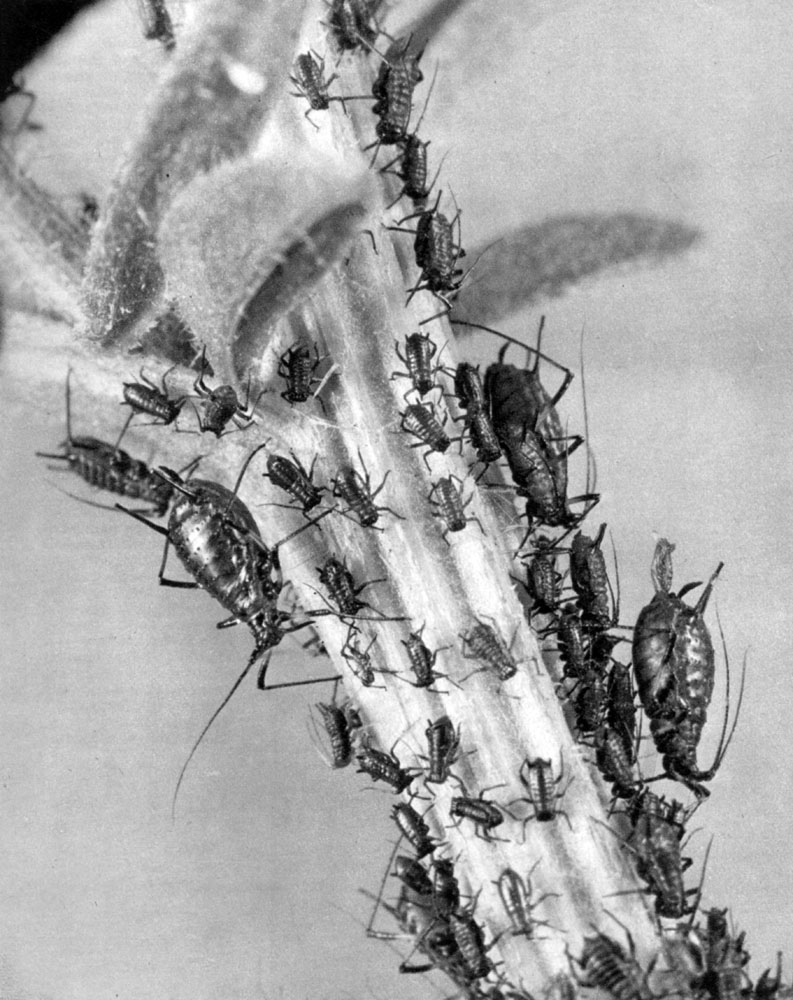

Dactynotus (Uromelan) jacae [213, 215] нападает в Средней Европе, главным образом, на степные виды васильков (Centaurea scabiosa, C. rhenana). В июне бескрылые самки покрывают их стебли. Тело тли темно-коричневого цвета с золотистым отблеском. Они как бы впивается в сочное растение. Сидя обычно головой вниз. Среди различных стадий можно наблюдать, как у крупных сосущих самок рождается живые личинки.

213. Dactynotus (Uromelan) jacae

215. Dactynotus (Uromelan) jacae

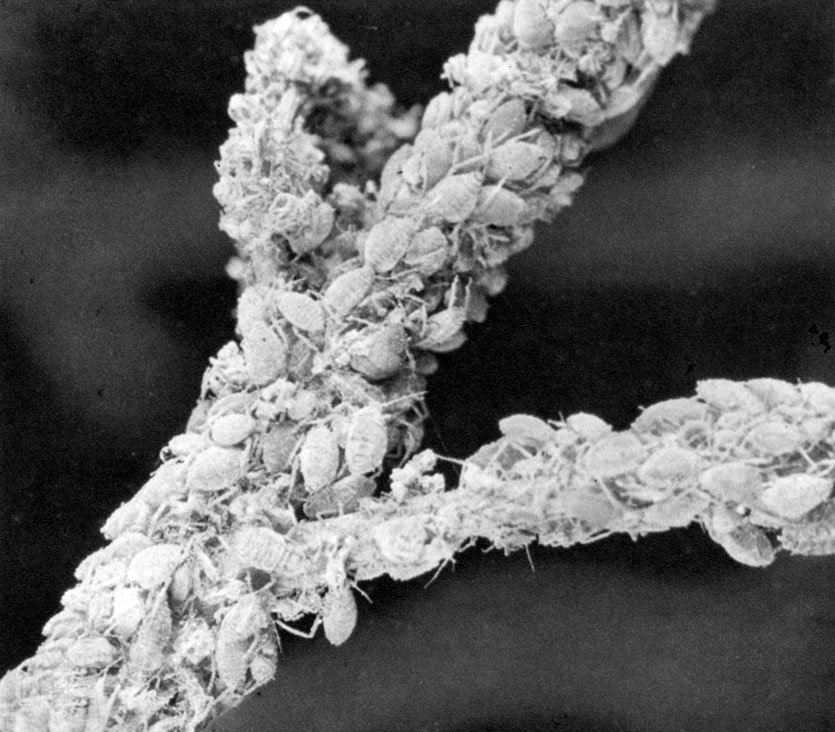

Тля капустная (Brevicoryne brassicae) — бескрылые самки, 2мм в длину, серо-зеленого цвета, покрытые восковым налетом [214]. Покрывает в конце лета в основном овощи из рода Brassica. Этот вид распространен повсеместно. В более теплых областях бескрылые самки зимуют на растениях.

214. Тля капустная (Brevicoryne brassicae)

Тля грушевая корневая (Schizoneura lanuginosa) измеряется в стадии бескрылой самки 2 мм. Это тля темного цвета, покрыта восковым налетом и длинными ватообразными волокнами [216]. Она вызывает на вязах возникновение мешковидных вздутий величиной даже с картофелину [217]. Эти вздутия сначала зеленые, потом краснеют и, наконец, становятся коричневыми и затвердевают. В полой полости вздутия тли кормятся и размножаются партеногенетически. На дне этого мешочка накопляются капельки жидкости — выделений тлей — пади, насыщенных сахаристыми веществами из растительных соков [219]. В августе вздутия вскрываются и последнее поколение — окрыленные самцы и самки — перелетают и поселяются на корнях груш. Там они питаются и появляется половое поколение самцов и самок, которые после спаривания откладывают на корни зимующие яички.

216. Тля грушевая корневая (Schizoneura lanuginosa)

217. Мешковидных вздутий

219. В мешочке накапливается капельки жидкости

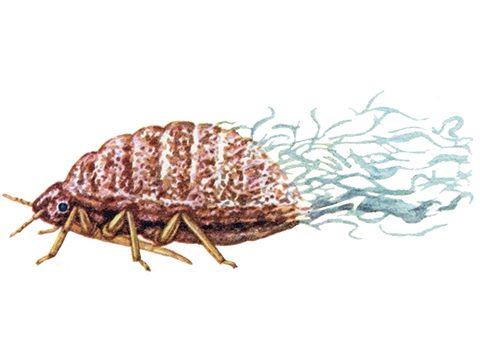

Наиболее серьезным вредителем яблони является кровяная тля (Eriosoma lanigerum). Раньше она встречалась только в Америке, но во второй половине прошлого столетия была развезена и распространилась и прижилась по миру, и в настоящее время ее можно увидеть повсюду там, где произрастают яблони. Это теплолюбивое насекомое не может жить в краях, где бывают сильные морозы. В Европе размножается партсногенетически. Эта тля выделяет густой шерстевидный белый «покров» из восковых нитей, скрывающий ее красноватое тело [218]; находясь в нем, развивается и питается. Если раздавить такой клубок, то остается от раздавленных тлей коричнево-красное пятно, отсюда и название этой тли — «кровяная». Эти тли не мигрируют и, высасывая сок, поселяются только на яблонях, причем не только на ветвях и стволах, но и на корнях — на глубину до четверти метра. Они ослабляют дерево, которое защищается путем образования маленьких «нарывов». Эти нарывы лопаются и приобретают вид раковых язв. Такие места являются как бы входными воротами для проникновения возбудителей разных болезней растений.

218. Густой шерстевидный белый ‘покров’ кровяная тля (Eriosoma lanigerum)

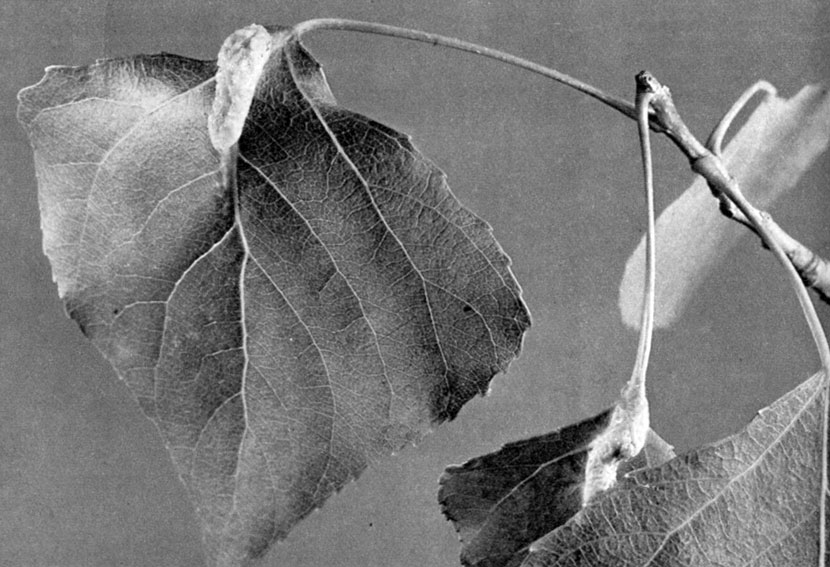

На некоторых видах вязов живет тля вязово-смородинная (Schizoneura [Eriosoma] ulmi). Ее присутствие обнаруживается благодаря появлению трубчато вытянутой, скрученной пораженной части листа [220]. Свернута только одна половина листа в направлении к главной жилке листа. Внутри такого вздутия кормится и развивается желто-красная живородящая самка длиной 1,5 мм. В начале июня созревает поколение окрыленных самок и переселяется на корни смородины и крыжовника. Осенью опять развиваются половые поколения и крылатые тли прилетают снова на вязы. Ущерб, наносимый культурам смородины и крыжовника, бывает значительным.

220. Скрученные пораженные части листа

Тля тополево-сушеницовая (Pemphigus filaginis) обнаруживается на листьях пирамидального и черного тополей наличием бледно-зеленого продолговатого вздутия — мешка на средней жилке листовой пластинки [221]. Основательницы колоний тлей мигрируют на стебли сложноцветковых растений.

221. Вздутие на средней жилки листовой пластинки

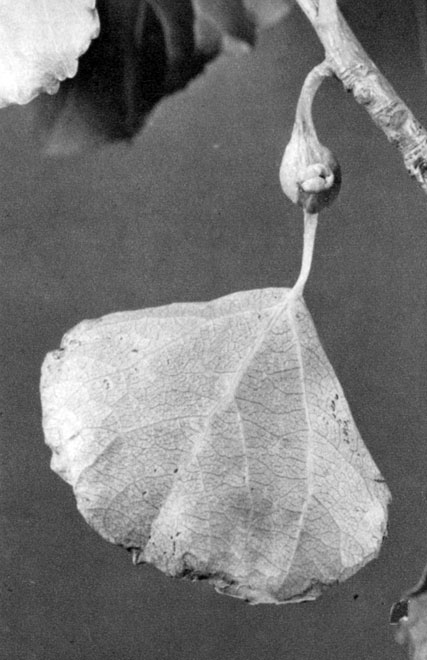

Тля сумчатая тополевая (Pemphigus bursarius) живет на пирамидальном и черном тополях. Под воздействием тли образуются галлы. Они находятся на утолщенном черешке листа и имеют мешковидную форму с отверстием сбоку [222]. В конце июня через него вылетают окрыленные самки и переселяются на корни салата, капусты и некоторых сложноцветных сорняков. В конце августа образуется крылатое половое поколение этих тлей, перелетающих на тополя, и самки откладывают там на кору зимующие яички.

222. Галлы — утолщение на черешке листа и имеют мешковидную форму с отверстием сбоку

На тополях можно найти и другого типа галлы, характерной спирально закрученной формы [223]. Образует эти галлы на черешках листьев тля спиральная тополевая (Pemphigus spirothecae). Эта тля остается все время на тополях, не мигрируя на другие растения.

223. Галлы спирально закрученной формы

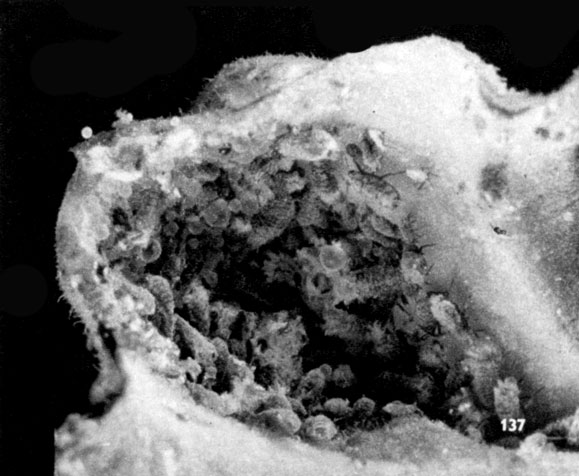

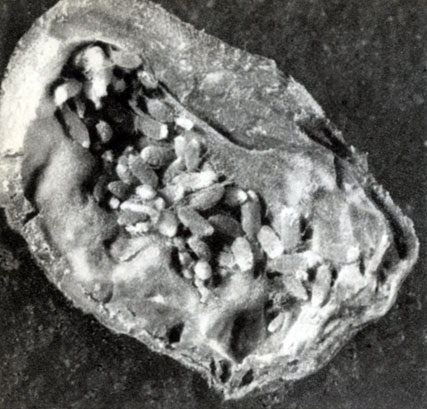

Иногда обнаруживаются галлы и на молодых веточках. Разрез галлов Pemphigus spirothecae позволяет обнаружить внутри нимф, которые превращаются в окрыленных тлей [224]. Эти галлы были взяты в конце ноября в Средней Европе.

224. Разрез галлов (Pemphigus spirothecae) позволяет обнаружить нимф

Семейство хермесы (Adelgidae)

Семейство хермесы (Adelgidae) охватывает весьма распространенные виды вредителей хвойных насаждений. Основным хозяином всех хермесов является ель. Желтый хермес (Sacchiphantes [Chermes] abietis) образует на молодых побегах ели мясистые, сначала зеленые галлы, которые выглядят как маленькие шишки. На разрезе свежего живого галла камерки с находящимися в них тлями [225]. При увеличении числа тлей на всех концах веточек образуются галлы, и у такого дерева замедляется рост.

225. Камеркы с находящимися в них тлями

Открытые высохшие галлы, уже оставленные тлями, показаны на фотоснимке [226]. Названных тлей много повсюду, где растут ели. Эти тли были завезены из Америки.

226. Открытые высохшие галлы оставленные тлями

Источник

Тля кровяная

Кровяная тля

Eriosoma lanigerum

Яблонная тля , Кровяная яблонная тля Мохнатая тля , elm rosette aphid

Woolly (apple) aphid

Кровяная тля – карантинный вид. Завезен в Европу из Северной Америки 200 лет назад. Вид полиморфен. На родине развитие полноцикличное. Обоеполое поколение развивается на американском вязе, а девственное – на яблоне, а также на других плодовых породах. В тех района ареала, где американский вяз отсутствует, развивается только девственное поколение на яблоне. При раздавливании особи остается кроваво-красное пятно, за что насекомое и названо кровяной тлей.

Нажмите на фотографию для увеличения

25 % листьев

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций.

- Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весеннее-летних поколений партеногенетических самок:

- Крылатая девственница;

- Бескрылая девственница;

- Полоноски – появляются к осени. Крылатые.

- Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок. Бескрылые.

- Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые.

Все партеногенетические генерации кровяной тли, как и все представители надсемейства настоящих тлей – живородящие. [1]

Яйцо блестящего-черного цвета, удлиненно-овальной формы. [2]

Бескрылая девственница. Длина тела – 1,8–2,5 мм. Форма тела яйцевидно-эллипсоидная. Цвет покровов светлый или темно-бурый. Тело покрыто густым пушком белого цвета. Длина пушка на конце брюшка достигает 4 мм. Глаза трехфасеточные, усики шестичлениковые, длиной в ¼ длины тела. Трубочки есть. [1]

На спинной поверхности четыре продольных ряда многоячеистых железистых групп.

Третий членик усиков длиннее четвертого и пятого членика, вместе взятых. [2] У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика. [3]

Крылатая девственница. Размер 1,8–2,3 мм. Удлиненно-эллипсоидная. Голова, усики и грудь черно-бурого цвета, брюшко желто-бурое. Железистые группы не выражены. Тело покрыто более коротким, чем у бескрылых особей, пушком. Многофасеточные глаза, шестичлениковые усики. [1] У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика. [3]

Полоноска по внешнему виду аналогична крылатой девственнице. [1]

Нормальный самец (амфигонный). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,5–0,6 мм. Бескрылый, оливково-зеленый, слегка опушенный. Белые усики из пятичлеников. Глаза многофасеточные, черные. Ноги белые, лапки одночлениковые. Трубочки незаметны. [1]

Нормальная самка (амфигонная). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,8–1,1 мм. Ярко-оранжевого цвета, яйцевидной формы, слегка опушенная. Глаза сложные. Фасеток мало. Усики шести-, иногда пятичлениковые. Ринарии постоянные, окружены венчиком длинных ресничек. Все тело, кроме головы, заполнено одним крупным яйцом. [1]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Основательница отрождается из яйца весной. На родине вида, в Северной Америке, первичный хозяин вида – американский вяз. На его листьях и развивается поколение основательниц. Оно дает потомство крылатых девственниц, мигрирующих на яблоню.

В Европе, Азии и Калифорнии вид заселяет различные сорта яблонь. Основательницы не могут питаться соком яблони и погибают, не отрождая потомства. [1]

Бескрылая девственница, крылатая девственница. В Европе и Азии развитие вида аналоциклично и происходит на вторичных хозяевах – яблонях.

Личинки первого и второго возрастов зимуют на корнях кормового дерева, а также в трещинах коры скелетных ветвей и штамба. В холодные зимы, при температуре окружающего воздуха до –20 °C, личинки в кроне и на штамбе погибают. Зимовавшие на корнях пробуждаются весной при температуре почвы от +7 до +8,5 °C и переселяются на крону. Потепление до +14–15 °C провоцирует начало питания насекомых. Развиваются за 20–25 дней. Минимальный период развития может продолжаться 10–11 дней – с конца июня до середины августа.

Девственницы, появившиеся первыми, весной, отрождают до 200 личинок. Плодовитость второго и последующих поколений уменьшается до 30–50 личинок.

За вегетационный период кровяная тля дает 12, в Средней Азии – до 20 поколений, развитие которых накладывается одно на другое. Личинки подвижны. Переползают на значительные расстояния и разносятся ветром. Активное расселение в Крыму приходится на вторую половину мая. С июля часть личинок переселяется на корни, расселяясь на глубине до 30 см. Массовый переход в места зимовки приходится на октябрь. [1]

Крылатые полоноски появляются в сентябре-октябре в больших колониях тлей вместе с бескрылыми девственницами. Они активно летают над ветвями яблони и отрождают на обратной стороне листовых пластинок 3–6 личинок амфигонного поколения самцов и самок в равных соотношениях. [1]

Нормальные самки и нормальные самцы (амфигонное поколение) отрождаются в октябре. Спариваются. После откладки одного яйца самки погибают. Яйцо зимует.

Как указывалось выше, основательницы, появляющиеся весной из яйца на яблонях, гибнут из-за отсутствия питания.

В связи с этим полоноски и амфигонное поколение в Европе и Азии не играют в жизни вида активной роли и являются биологическим рудиментом. Это же явление наблюдается и в Калифорнии, хотя американский вяз, первичный хозяин вида, там произрастает. [1]

Близкие виды

Eriosoma lanuginosum Hart.

Морфологически близкие виды

По внешним признакам (морфологии) к описываемому виду близка Вязово-грушевая тля (Eriosoma lanuginosum). Мигрирующая форма живет на корнях груши, айвы, яблони. В сентябре полоноски переселяются на вяз. От описываемого вида отличается способностью образовывать на листьях крупный, 6–10 см в поперечнике, галл. Внутри этих образований основательница отрождает личинок, впоследствии развивающихся в крылатые формы. [7]

Цвет покровов беловато или красновато-желтый. В отличие от описываемого вида у взрослых (за исключением осенних крылатых, перелетающих на вяз) третий членик усиков короче четвертого и пятого, вместе взятых; голени задних ног в 1,2 раза длиннее бедер; лапки у взрослых и у личинок старших возрастов двухчлениковые; у младших – одночлениковые. Коготки на лапках у взрослых насекомых длиннее их первого членика почти в полтора раза. [3]

Кроме вышеописанного вида чаще других встречается тля Грушевая корневая желтая (Eriosoma flavum) и Тля грушевая (Eriosoma pyricola), так же сходные по строению с Кровяной тлей (Eriosoma lanigerum).

Географическое распространение

Ареал кровяной тли охватывает Западную Прибалтику, Закарпатье, Приднестровье, южные области Украины, Молдавию, Кавказ, Среднюю Азию, Западню Европу, Америку, Африку и Австралию. В Западной и Восточной Европе северная граница ареала ограничена январской изотермой – 3–4 °C.

Вредоносность

Кровяная тля заселяет в первую очередь молодые побеги у основания почек, на черешках листьев, часто на плодоножках. В местах питания насекомого образуются узловатые утолщения, состоящие из ткани рыхлой структуры и покрытые нежной корой. Желваки разрастаются и трескаются, образуя глубокие язвы. В язвы проникают гнилостные бактерии, приводящие к гибели растения. Взрослые деревья, пораженные кровяной тлей, через два-три года перестают плодоносить и погибают. [1]

Экономический порог вредоносности наступает при заселении 25% листьев. [8]

Пестициды

Химические пестициды:

Опрыскивание до распускания почек весной:

Опрыскивание по вегетации:

В личных подсобных хозяйствах:

Опрыскивание до распускания почек весной:

Опрыскивание по вегетации: [5]

Борьба

Агротехнические мероприятия. Рыхление почвы в питомниках. Тщательное обследование посадочного материала. [6]

Химический способ заключается в своевременном опрыскивании крон и штамбов и почвы под деревьями пиретроидами, фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, минеральными маслами, инсектицидами на основе никотина [4]

Биологический способ борьбы.Численность вида регулирует специфический паразит из хальцид Aphelinus mali. Его завезли в Европу из Америки в 1920 году. [1]

Название вида и синонимы представлены согласно: [10]

При написании статьи также использовались следующие источники: [9]

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составители: Григоровская П.И., Зайцева Т.В.

Последнее обновление: 06.06.17 11:39

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений в трех томах. Том I. Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). Коллектив авторов. Под ред. акад. В.П. Васильева. К., «Урожай», 1973, стр. 496 с. ОК

Васильев В.П., Лифшиц И. З. Вредители плодовых культур . — М. : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1958. — 392 с. — ил.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. Альбом. М., «Колос», 1971. 160 стр с илл. ОК

Матесова Г.Я., Митяев И.Д., Юхневич Л.Я. Насекомые и клещи – вредители плодово-ягодных культур Казахстана, Изд Академии наук Казахской ССР, Алма-Ата, 1962 год

Ванек Г., Корчагин В.Н., Тер-Симонян Л.Г. Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. Братислава.–М. Природа. Агропромиздат. 1989 г. 413 с., илл. Иллюстрации из книги. ©

Сэвеску А. Защита растений. Альбом. Том I: Вредители плодовых деревьев, ягодников и виноградной лозы. Перевод с румынского. – Бухарест, издательство «Меридиане», 1963. – 279 с., илл. Иллюстрации из книги ©

Источник