Есть ли зубы у тли

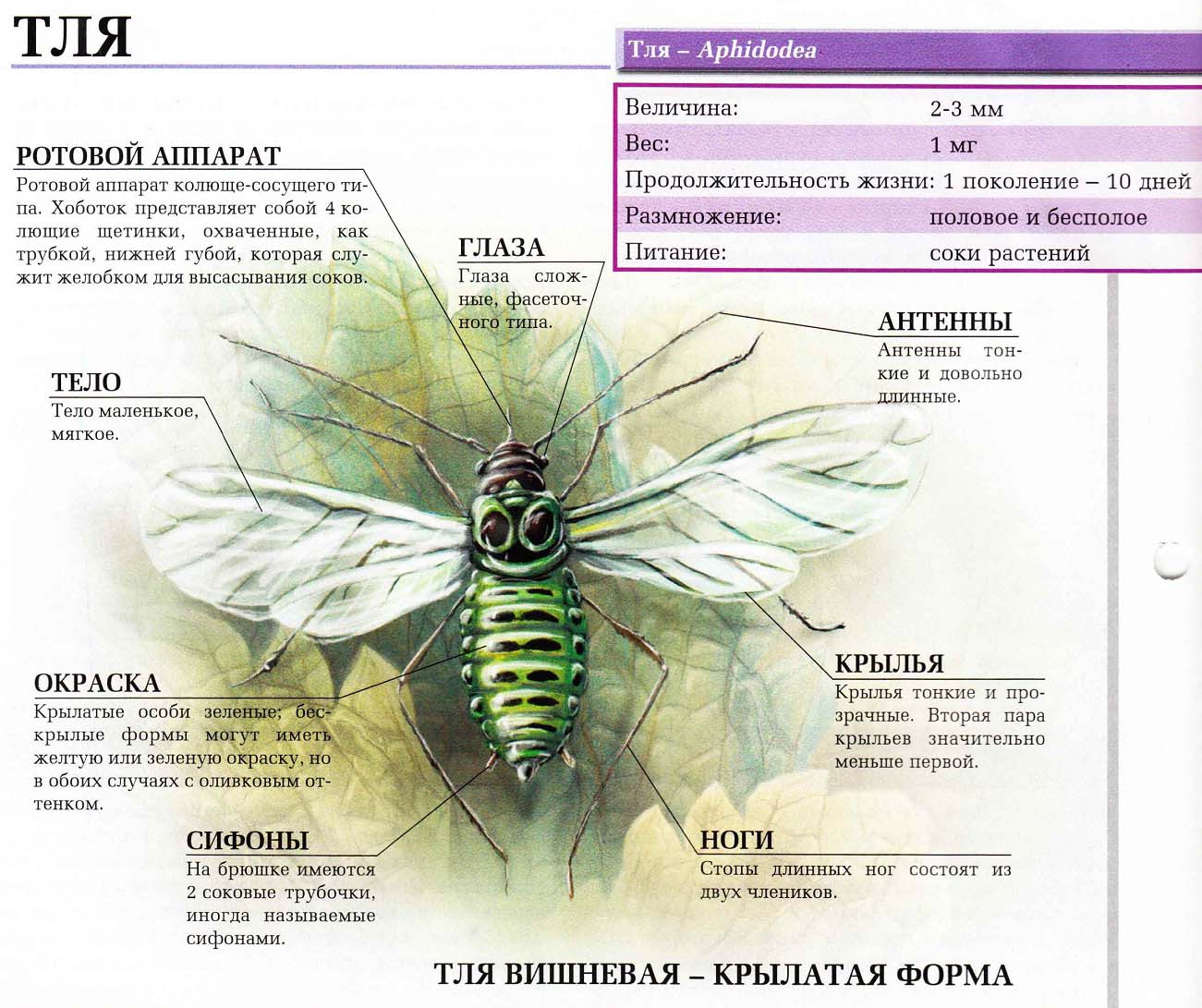

Величина: 2-3 мм.

Вес: 1 мг.

Продолжительность жизни: 1 поколение — 10 дней.

Размножение: половое и бесполое.

Питание: соки растений.

Латинское название: Aphidodea.

Описание тли.

Различные виды тли являются не только злостными вредителями сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев, декоративных кустарников и цветов, но и переносчиками вирусных болезней тех растений, соками которых кормятся.

Систематика (научная классификация) тли. Aphidodea.

Среда обитания.

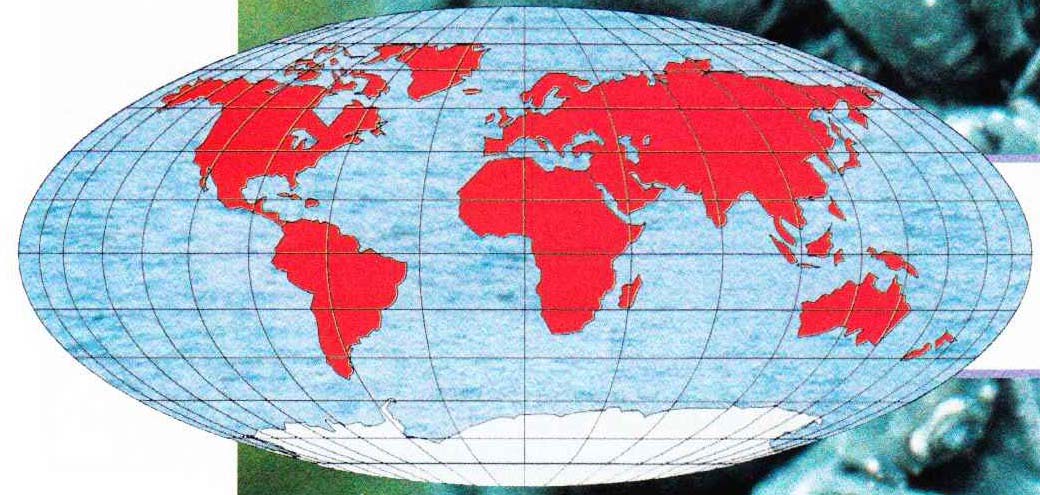

Ареал обитания тли — распространена на всём земном шаре за исключением полярных областей.

Вездесущая тля оккупировала всю планету, но больше всего ёё на полях и в садах стран с мягким или тропическим климатом. Некоторые виды тли весьма теплолюбивы и нуждаются в достаточно влажной среде обитания, так что сухое и жаркое лето существенно ограничивает распространение этих насекомых. Многие виды тли поначалу нападали только на определенные виды растений, но со временем приспособились к паразитированию на других кормильцах, расширяя таким способом ареал своего обитания.

Выделяемая тлёй медвяная роса — излюбленное лакомство муравьев и даже пчел.

Тля вполне способна зимовать на комнатных и парниковых растениях либо на овощах, сложенных в бурты для зимнего хранения.

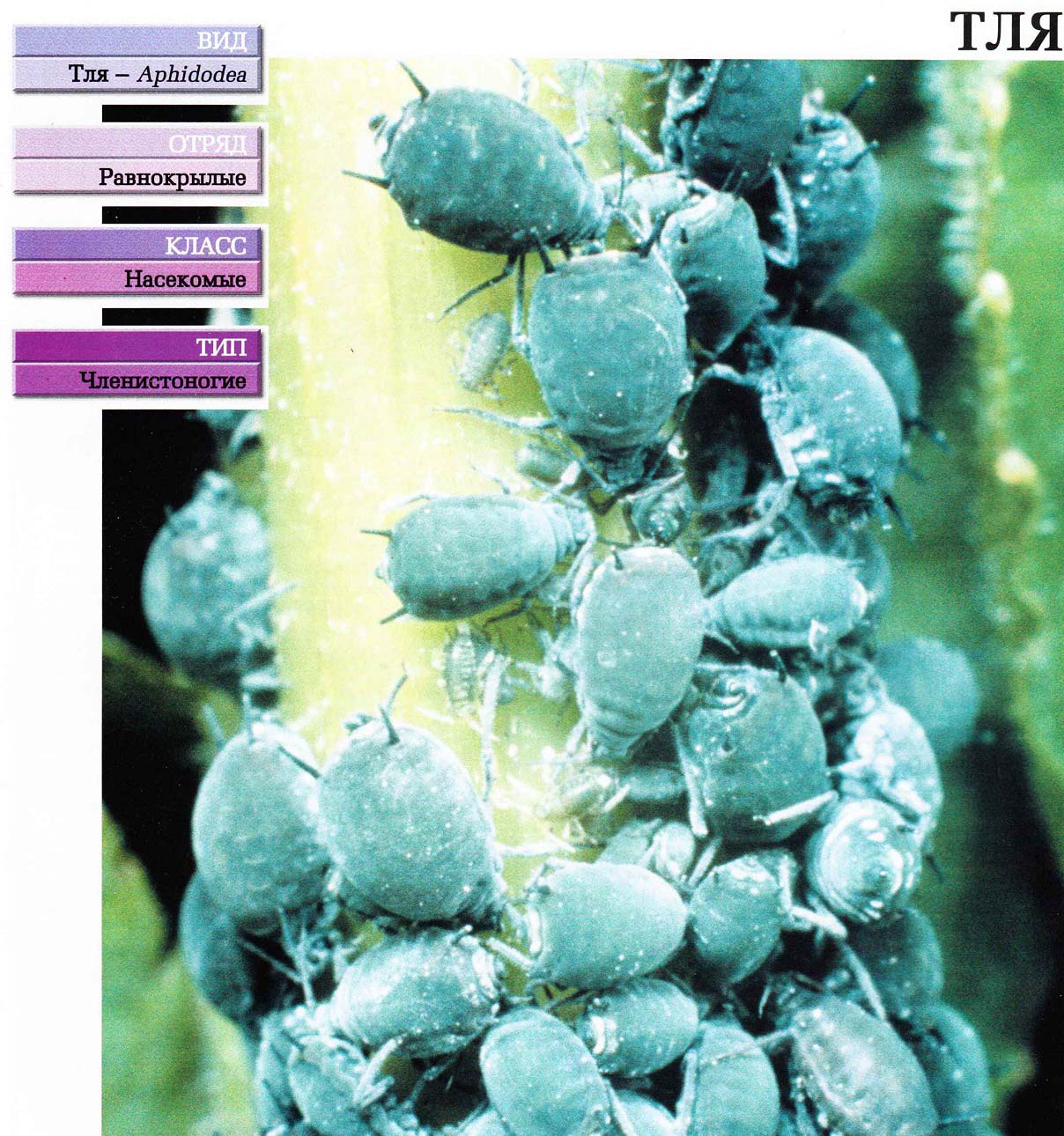

Иногда в летнюю пору огромные колонии тли облепляют беззащитные растения, из-за чего те неминуемо слабеют, а их поблекшие листья сохнут и опадают.

Образ жизни.

Потери урожая по вине тли могут быть очень велики, поэтому фермеры беспощадно истребляют этих вредителей. Поскольку опрыскивание инсектицидами не приносит желаемых результатов, борьба с тлёй все чаще ведется экологическими методами. Обычно в этих целях используют божьих коровок, являющихся самыми грозными врагами тли.

Тля ведёт малоподвижный образ жизни, сидя на одном месте и лишь изредка переползая на другую «жилплощадь». Их единственная пища — соки различных растений. Острым хоботком тля прокалывает стебли или листья и высасывает сок, вызывая скручивание листьев, деформацию и увядание побегов. Ослабленные насекомыми растения часто болеют и гибнут. Тля не переваривает сахара, растворенные в соке растений, и выводят их избыток в виде сладких экскрементов — медвяной росы, которая является лакомым угощением для многих насекомых, в том числе муравьев и пчел. Муравьи даже «выпасают» некоторые виды тли, охраняя их колонии от естественных врагов, прежде всего от божьих коровок и златоглазок. Взамен за заботу муравьи получают продовольствие в виде медвяной росы. На 5 или 6 сегменте брюшка у тли имеются две соковые трубочки, называемые сифонами. Через них потревоженная тля выводит наружу восковые выделения, которые заклеивают ротовой аппарат атакующего насекомого. Некоторые виды тли покрывают все тело таким восковым налетом, который одновременно служит им хорошим камуфляжем.

Тля тщательно выбирает место нанесения прокола.

Размножение.

Насекомое прокалывает хоботком ткань листовой пластинки.

Большинство видов тли ежегодно претерпевают сложный цикл развития, в ходе которого чередуются поколения, отличающихся друг от друга строением тела и приспособленностью к определенному времени года. Бескрылые формы чередуются с крылатыми, а партеногенетические поколения — с разнополыми. Некоторые виды тли одноядны, иные же многоядны. Одноядность — использование одного вида кормового растения определенным видом паразитирующих на нем тли. Двуядность — использование двух разных видов кормовых растений одним видом тли. Ко второму типу, например, принадлежит персиковая тля. Оплодотворенные яйца этого насекомого зимуют на персиковых и абрикосовых деревьях. Весной из них выходят бескрылые самки-основательницы, которые размножаются без оплодотворения. Появившиеся позднее крылатые самки перелетают на другое кормовое растение, которым для этого вида является картофель. В течение сезона вегетации на нем развиваются несколько поколений бескрылых или крылатых самок, частью яйцекладущих, частью — живородящих. Крылатые самки, перелетая на все новые кормовые растения, расширяют сферу обитания колонии. Осенью рождается последнее крылатое поколение, в котором имеются как самцы, так и самки. Это поколение размножается половым путем. После спаривания оплодотворенные самки перелетают на зимнее кормовое растение, т. е. на персик или абрикос, и откладывают на его ветках яйца, которым предстоит долгая зимовка. Этот необычный способ размножения обеспечивает быстрый рост и расселение популяции тли.

Нанеся прокол, тля приступает к высасыванию сока.

Родственные виды.

Некоторые виды тли могут давать потомство уже через 2 недели после появления на свет. У многих из них молодь выклевывается из неоплодотворенных яиц.

Подотряд тли насчитывает около 3000 видов распространенных по всему миру насекомых, из которых 900 населяют Центральную Европу. Все они — мелкие нежные насекомые, у которых взрослые особи могут быть крылатыми или бескрылыми. Живут они в одиночестве либо большими колониями на листьях или хвое растений. Некоторые виды тли селятся на древесной коре, иные — на злаках, стеблях травянистых растений или корнях.

Медяница дубовая.

Медяница дубовая — эта крупная тля достигает длины 4-5 мм. Паразитирует на дубе.

Тля капустная (Brevicoryne brassiсае) — опасный вредитель крестоцветных растений, прежде всего капусты и рапса.

Тля капустная (Brevicoryne brassiсае).

Знаете ли вы?

- Английские ученые подсчитали, что совокупная масса тли на всех стадиях развития, находящихся на 1 акре плантации сахарной свеклы, составляет около 45 кг.

- Некоторые виды муравьев переносят осенью яйца тли в муравейник, чтобы те перезимовали в безопасном месте при благоприятной температуре и влажности.

- В теплых краях паразитирующая на грушах и вязах грушевая тля может за один год произвести на свет 30 поколений.

- Многие виды тли выделяют т. н. медвяную росу, которая служит пчелам сырьем для выработки меда.

- В 1977 г. ученые опубликовали данные о полезной для сельского хозяйства роли тли. Как оказалось, чрезмерное присутствие сахаров в зеленых частях растений негативно влияет на процесс фотосинтеза. Высасывая избыточные сахара, тля способствует ускорению этого процесса, а опадающая на почву медвяная роса является источником азота.

Нет комментариев 🙁 Вы можете стать первым!

Источник

Подотряд Тли (Aphidinea)

Тли — это мелкие бескрылые или крылатые сосущие насекомые, длина тела которых у большинства видов равна 1,5-3 мм, хотя известны и более мелкие виды, размером всего 0,5 мм, и крупные — до 7,5 мм. Хоботок подогнут под грудь, тело мягкое, компактное, иногда покрыто застывшими восковыми выделениями в виде пыльцы или тончайших нитей, с парой трубочек (или пор) в вершинной трети брюшка и с «хвостиком» на конце. Окраска тела, как правило, покровительственная, помогающая вести скрытный образ жизни.

Этот схематичный «словесный портрет» можно дополнить словами А. С. Серебровского о важной экологической особенности тлей, характеризующей подотряд в целом. «В окружающей нас природе после муравьев едва ли не первое место по численности принадлежит тлям, живущим чуть ли не на всех видах растений и в громадных количествах (цит. по Серебровскому, 1973).

Подотряд включает 12 семейств, из которых наиболее известно семейство Настоящие тли (Aphididae), состоящее из 23 подсемейств. Самое большое по числу видов подсемейство Aphidinae. Всего в мировой фауне, вероятно, более 400 родов и более 3500 видов Aphididae. В бывшем СССР было известно примерно 98 родов и более 500 видов этих тлей.

К семейству Настоящие тли относятся наиболее известные и широко распространенные виды тлей, оно включает в себя трибы Aphidini, Macrosiphini и Pterocommatini.

В трибу Aphidini входят: подтриба Rhopalosiphina, куда относятся кувшинковая тля Rhopalosiphum nymphaeae L., обыкновенная черемуховая тля Rhopalosiphum padi L., сливово-тростниковая тля Hyalopterus pruni Geoffr., обыкновенная злаковая тля Schizaphis graminum Rond.; подтриба Aphidina состоит из нескольких родов, среди которых представители рода афис (Aphis) являются опасными вредителями сельскохозяйственных растений, например, бахчевая тля Aphis gossypii Glov. и бобовая тля A. fabae Sulz. Не менее известны представители подтрибы Anuraphidina — красногалловые тли рода дисафис (Dysaphis). Среди тлей подтрибы Liosomaphidina известна широко распространенная капустная тля Brevicoryne brassicae L.

Триба Macrosiphini, подтриба Macrosiphina включает такие известные виды, как гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harr., обыкновенная картофельная тля Aulacorthum solani Kalt., персиковая, или оранжерейная, тля Myzus (Myzodes) persicae Sulz., большая злаковая тля Sitobion avenae F.

И, наконец, триба Pterocommatini включает 3 рода, представители которых питаются на ивах и тополях.

Морфологическое строение тлей

Форма тела тлей близка к грушевидной, однако большие вариации размеров брюшных сегментов приводят к появлению почти шаровидных или веретеновидных форм. Но во всех случаях спинная сторона тли более выпуклая, а брюшная уплощенная.

Кутикула мягкая, большей частью прозрачная, что позволяет рассмотреть в брюшке внутренние органы и зарождающихся личинок. На спинной (дорсальной) поверхности кутикула нередко в той или иной степени утолщена или склеротизирована. Обычно такие участки имеют вид темных полосок или пятен. Поверхность кутикулы может быть гладкой или морщинистой. У большинства видов она покрыта мелкими волосками, а у некоторых еще и длинными восковыми нитями. Форма волосков разнообразна: щетинковидная, игольчатая и даже грибовидная. Их расположение, число и форма помогают при определении видов тлей.

Голова тли трапециевидная, на лбу располагается пара усиков. У большинства видов они 5-6-члениковые, у небольшого числа, ведущих скрытый образ жизни, число члеником меньше — 4 или даже 3. Усик состоит из основного и поворотного члеников и члеников жгутика. На вершине жгутика различают суженный участок — шпиц, имеющий несколько шиловидных волосков на вершине. Важный диагностический признак — длина усиков в сравнении с длиной головы или тела. Иногда важна также форма лобных бугров, от которых отходят усики.

Для различения близких видов нередко приходится также определять количество ринарий (обонятельных ямок) на усиках. Постоянные ринарии есть у всех возрастов тлей — по одной перед вершиной предпоследнего членика и перед шпицем; рядом с главной имеется до 9 более мелких (побочных) ринарий. У крылатых особей есть еще вторичные ринарии на члениках жгутика. Местоположение и количество их видоспецифично. У бескрылых самок вторичные ринарии встречаются редко, да они им и не нужны, так как тля перемещается только в пределах кормового растения. Крылатым же самкам вторичные ринарии помогают в поиске новых растений.

Сложные глаза несут сзади выступающий в сторону трехфасеточный бугорок, который иногда вовсе исчезает, а у некоторых бескрылых тлей от глаз остаются лишь эти бугорки. Простые глазки бывают только у крылатых: два на темени возле глаз и один на лбу.

Хоботок 4-члениковый, чаще короткий, реже длинный, совсем редко он бывает длиннее тела. Строение последнего членика хоботка, расположение на его вершине микросенсилл (чувствительных органов) и волосков характерно для каждого вида.

Строение среднегруди различно, что связано с наличием или отсутствием крыльев и с их положением в покое. Тля чаще всего складывает крылья кровлеобразно, значительно реже встречаются виды с плоско уложенными крыльями. В норме крыльев две пары, редко встречаются виды, бескрылые на всех стадиях развития.

На голове, груди и брюшке некоторых тлей есть группы железистых клеток (восковые железы), расположенные продольными рядами. Они выделяют белый восковой пушок, покрывающий тело тлей. Такие тли напоминают мучнистых червецов (Coccinea) и некоторых листоблошек (Psyllinea), что следует учитывать при диагностике в полевых условиях, где нет возможности детально рассмотреть насекомое. Выделяемое белое восковидное вещество покрывает их тело пылыдевидным или густым пушистым налетом, по-видимому, защищающим насекомых от потери влаги.

Ноги у тлей довольно длинные и тонкие, ходильные. Некоторые тли могут прыгать, используя при этом не задние ноги, как другие насекомые, а передние, а иногда передние и средние. Тазики и бедра этих ног сильно увеличены. На задних голенях у нормальных самок многих групп тлей, а изредка и у девственниц, имеются особые образования — ложносенсории, функции которых пока не выяснены. Лапки 2-члениковые, очень редко только с одним члеником или совсем редуцированы.

Брюшко состоит из 9 сегментов, на нижней стороне первых брюшных сегментов находятся дыхальца. На IV, V или VI члениках брюшка часто имеются «трубочки» в виде пор, конусов или трубок. Их назначение до конца не изучено, считается, что они выполняют выделительную и защитную функции.

Последний членик брюшка у большинства тлей сзади в той или иной степени вытянут в виде хвостика или широко закруглен, то есть в данном случае правильнее было бы говорить, что он отсутствует. Вполне развит хвостик только у взрослых особей.

На брюшной стороне последнего сегмента располагается закругленная анальная пластинка. На ее вершине открывается анальное отверстие, а в основании (фактически на предыдущем VIII сегменте) — половое. Экскременты тлей жидкие, содержат много непереваренных Сахаров. Эти сладкие выделения называют падью, или медвяной росой. Мелкие насекомые, например наездники афидииды или афелиниды, паразитирующие на тлях, вязнут в долго незасыхающих каплях пади. Некоторых насекомых падь привлекает, они питаются ею, а пчелы собирают этот сладкий легкодоступный корм и делают из него падевый мед.

Биологические особенности тлей

Питание тлей. Большинство тлей кормится на листьях и молодых побегах, некоторые на коре и корнях, часто большими группами или колониями, реже поодиночке. Нередко они вызывают болезненные изменения частей растений, проявляющиеся в виде скручивания листьев, деформации побегов, а иногда и в образовании черешковых или листовых галлов. Как уже говорилось, многие тли выделяют сладкие экскременты, называемые медвяной росой, или падью. Покровы у тлей нежные и через них легко испаряется влага. Для компенсации ее потери тли поглощают избыточное количество растительного сока. Неусвоенные сахара, растворенные в соке, выводится в непереваренном виде. Возможно, что тля высасывает больше сока для получения необходимого количества белков и аминокислот, концентрация которых в соке низка.

В жарких сухих районах, например, тли выделяют гораздо больше медвяной росы, чем во влажных местностях. Не выделяют ее и виды тлей, тело которых покрыто восковым пушком, а также обитатели галлов. Легко понять, почему защищенные от высыхания восковым налетом или живущие внутри замкнутого галла тли не выделяют сахара — они меньше «пьют» сока, потребляя лишь столько жидкости, сколько необходимо для питания.

Полиморфизм тлей. Морфологическое и экологическое разнообразие тлей велико. В их жизненных циклах наряду с самцами и нормальными самками, которые откладывают зимующие яйца, развивается множество поколений девственных (партеногенетических, то есть размножающихся без оплодотворения) самок, живородящих, реже яйцекладущих. Эти «…самки рождают партеногенетически только самок, а потом почему-то только самцов, оплодотворяющих специально для них рожденных самок. Из оплодотворенного яйца выходит снова самка — всегда самка. Эта самка тлей часто вовсе не похожа на родителей, а иной раз не похожа и на бабушку» (цит. по Серебровскому, 1973). Тли первого весеннего поколения (основательницы) обычно бескрылы. В последующих поколениях появляются крылатые и бескрылые девственницы. Эти формы наиболее обычны с весны до конца лета, и именно на них рассчитаны определительные таблицы в специальных руководствах.

Жизненный цикл, или цикл развития, тлей приспособлен к сезонным изменениям климата и, что особенно важно, он согласован с циклом развития кормовых растений. Наибольшей численности тли достигают на молодых, растущих частях растений. Циклы тлей одногодичны, реже двухгодичны, заканчиваются осенью (нормальные циклы) или летом (сокращенные). В равномерно теплых условиях (тропики, субтропики, оранжереи или теплицы) или при утрате первичного или вторичного хозяина (кормового растения) выпадает обоеполое поколение, и цикл становится неполным; такие виды называются неполноциклыми.

У полноциклых видов зимуют обычно яйца. Эти виды в начале теплого времени года питаются на древесной и кустарниковой растительности. Летом, когда состав растительного сока сильно изменяется и становится непригодным для их питания, в колониях появляется множество крылатых особей, перелетающих на травянистую растительность, где условия питания остаются благоприятными до конца лета. Тли могут питаться и развиваться на протяжении всего своего жизненного цикла на растениях одного вида (однодомные тли), но больше тлей, которые в разные периоды своего жизненного цикла, питаются на разных видах растений (двудомные тли). В последнем случае чаще первичным хозяином является деревья, а вторичным — травянистые растения.

У неполноциклых тлей (бахчевая, оранжерейная и пр.) личинки или взрослые бескрылые самки перезимовывают на вегетирующих растениях. Они способны питаться на растениях в течение всего теплого времени года или в условиях теплиц, где наносят большой вред овощным и цветочным культурам.

Плодовитость тлей. Партеногенетически размножающиеся самки у большинства тлей не откладывают яйца, а рождают живых личинок. Правда, это не настоящее живорождение. У тлей наблюдается яйцеживорождение: партеногенетическая тля не откладывает яйца — маленькая тля развивается в яйце за счет желтка, только это развитие протекает в организме матери. Отродившаяся личинка сразу приступает к питанию растительным соком, быстро растет и способна за 5-6 суток превратиться во взрослую бескрылую самку.

По мере созревания травянистых растений состав сока изменяется в неблагоприятную для тлей сторону, и они вновь мигрируют на первичное растение-хозяина, где спариваются и откладывают зимующие яйца.

В некоторые годы, наиболее благоприятные для размножения тлей, при резкой смене условий жизни образуются массы крылатых особей, которые по ветру разносятся на большие расстояния. Так, в 2010 г. березовая тля размножилась у нас и в прибалтийских странах в гигантских количествах, ее крылатые самки в июне ветром были перенесены в Финляндию и Швецию. Интернет в это время пестрел статьями о тле. «На побережьях Балтийского моря наблюдается беспрецедентное природное явление — нашествие зеленой березовой тли из Прибалтики и России. Огромные «зеленые ковры» покрывают воду и сушу. В некоторых местах слой насекомых достигает 10 см. По сообщению шведского информационного агентства, огромное пятно, обнаруженное в море и принятое вначале за утечку нефти, оказалось скоплением насекомых».

Весь жизненный цикл бескрылой самки тли состоит из 4 этапов: преимагинального периода (от рождения личинки до последней линьки, когда личинка четвертого возраста превращается в бескрылую самку); периода созревания (от последней линьки до рождения первой личинки); репродуктивного периода, продолжающегося от рождения первой до рождения последней личинки, и пострепродуктивного периода, который начинается от момента рождения последней личинки и заканчивается естественной смертью самки. Он может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Существует прямая зависимость скорости развития тли от температуры.

Жизненный цикл крылатых самок включает те же периоды развития, но после второй линьки личинка имеет видимые зачатки крыльев и уже называется нимфой, которая после четвертой линьки превращается в крылатую самку. Преимагинальный период развития у крылатых самок продолжается на сутки или двое дольше, чем у бескрылых.

Вредоносность тлей

Среди примерно 20000 видов тлей около 300 известны как опасные вредители. В открытом грунте обычно вредят полноциклые виды, специализируещиеся в питании на конкретных видах растений. В теплицах, оранжереях и в домашних условиях могут вредить 25-30 видов тлей. Это в основном неполноциклые виды, имеющие к тому же практически всесветное распространение.

Главный вред от тлей — истощение растений в результате потери части питательных веществ. Нередко такое истощение заканчивается гибелью растений. Наиболее известный пример — гибель виноградной лозы во Франции после ее заселения виноградной филлоксерой, завезенной из Америки. В короткий срок корневая форма филлоксеры уничтожила 6 миллионов гектаров виноградников.

Тли также загрязняют поверхность растений личиночными шкурками и падью, на которой вскоре поселяются сажистые грибы, вызывающие «чернь» листьев, потерю товарности цветков и плодов. Наибольшие экономические потери связаны с загрязнением хлопкового волокна сажистыми грибами, а также плодов томата, перца и огурца в теплицах.

Растения нередко страдают от вирусных инфекций, которые переносят некоторые виды тлей. Наиболее известные случаи — гибель цитрусовых в Южной и Центральной Америке, потери урожая табака, плодов огурца и томата в теплицах и в открытом грунте от вируса табачной мозаики.

Тли предпочитают влажный климат, поэтому наиболее опасны в приморских зонах, в поймах рек и вблизи водохранилищ. Часто встречаются тли на городских деревьях и кустарниках. Среди них множество опасных вредителей — тополевый черешковый пемфиг Pemphigus bursarius, кровяная тля, черемухово-злаковая тля, зеленая розанная тля.

В саду тли вредят на многих плодовых и ягодных культурах, причем на каждом виде растения живет свой вид тли: вишневая, персиковая, яблонная, опыленная сливово-тростниковая, яблонево-подорожниковая и др.

В огороде два вида картофельных тлей (обыкновенная и большая) вредят на томате, картофеле, перце сладком, огурце. Это довольно крупные, до 3,5 мм тли, образуют многочисленные плотные колонии, нанося большой вред тепличным растениям, чаще во второй половине лета. На огородах вредит и морковная тля Semiaphis dauci F. Эта тля мельче (1,5-1,7 мм) ивово-морковной тли. У них зеленое брюшко, а голова (у бескрылых форм) бурая или коричневая. Это также полноциклый вид. Тли зимуют на дикой моркови, а летом заселяют ее культурные сорта.

Тли, образующие на листьях галлы красного цвета, встречаются на многих культурах. В саду и в огороде они вредят на листьях смородины, боярышника, поселяются на корнях сельдерейных растений. Это мелкие тли с короткими усиками. В течение весны и лета боярышниковая тля Dysaphis affinis Mordv. образует галлы красного цвета на листьях боярышника, ближе к осени она переходит на сельдерей и петрушку, особенно на корневую. При осенней выгонке зелени из корнеплодов размножающиеся тли нередко снижают выход товарной продукции.

Корневые тли. Есть среди тлей виды, способные с основного кормового дерева мигрировать на корни травянистых растений. Так, например, мешковидные стручкообразные галлы на листьях вяза вызывают основательницы бересто-злаковой тли Tetraneura ulmi L. Бескрылые переселенцы этой тли развиваются на корнях злаков. На корнях злаков партеногенетические переселенцы могут зимовать, и потому в местностях, где нет береста (= вяза полевого), может развиваться только так называемая неполноциклая форма этой тли — злаковая корневая тля.

В теплицах и оранжереях серьезными вредителями являются оранжерейная, бахчевая, пятнистая оранжерейная, луковая и картофельные тли.

Взаимоотношение тлей с другими насекомыми

Многие паразиты и хищники тлей, а также пчелы, осы и муравьи питаются падью. Последние часто «пасут» тлей, защищают свое «членистоногое стадо» от врагов, получая от них взамен выделения медвяной росы. Это пример симбиоза разных видов животных.

Естественные враги тлей. Отсутствие у большинства тлей защитных структур в виде прочного панциря, большая скученность в колониях, невысокая скорость передвижения и отсутствие крыльев у большинства особей — все это делает тлей идеальной жертвой для хищников и паразитов. Поэтому «природа ставит перед тлями только одну задачу — размножаться как можно скорее: чтобы при максимальном размножении их врагов все-таки осталась хотя бы одна тля…» (цит. по: Серебровский, 1973).

Источник