Регуляция эстрального цикла крыс

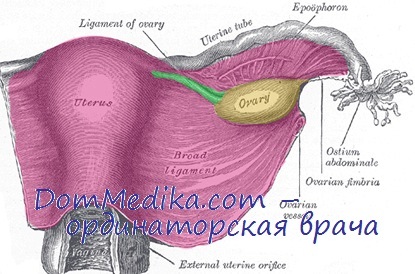

Эстральный цикл (от новолат. oestrus — течка), совокупность регулярно повторяющихся изменений половой системы у самок млекопитающих. Циклическая функция яичников, связанная с происходящими в них ритмическими процессами (развитие фолликулов, овуляция и образование жёлтого тела), гормональным путём определяет синхронные характерные изменения во всём организме самки, и особенно в половом аппарате (яйцеводы, матка и влагалище). Каждой фазе эстрального цикла соответствуют определённые изменения слизистой оболочки влагалища и клеточного состава влагалищного содержимого [65].

Эстральный цикл длится у крыс 4-5 суток. Весь эстральный цикл у грызунов условно разбивается на следующие стадии: диэструс (стадия покоя, или межтечки); проэтрус (стадия подготовки к течке, или предтечки); эструс (течка); метаэструс (стадия послетечки). Продолжительность эстрального цикла может меняться под действием различных факторов (стрес, нагрузки и пр.). У животных с эстральным циклом копуляция и оплодотворение могут происходить только во время овуляции.

Наиболее характерные циклические изменения у женских особей репродуктивного возраста проявляются в органах половой сферы — яичниках, матке и влагалище у млекопитающих. При этом периодические изменения в гонадах (овариальные циклы) являются ведущими по отношению к изменениям, возникающим в половом тракте.

Эстральные циклы протекают во влагалище и отражают циклические изменения вагинального эпителия, физиологически зависимые от эндокринных функций яичников [72].

1) Стадия проэструса продолжается около 12 часов, отражает наиболее высокий уровень секреции эстрогенов созревающими фолликулами яичника и характеризуется гипертрофией и гиперплазией эпителиальных клеток влагалища, а также последующим отторжением клеток, секретирующих слизь. В это время во влагалищном мазке обнаруживаются нормальные эпителиальные клетки [52].

2) Стадия эструса — завершение процессов активации вагинальных тканей эстрогенами и непосредственно следует за пиком выброса этих гормонов. Длительность стадии 27 часов. В этот период гипертрофированные и гиперплазированные клетки вагинального эпителия расслаиваются (стратифицируются) и образуют наружный чешуйчатый слой. В клетках чешуйчатого слоя откладывается кератин и ороговевшие клетки отторгаются. Это и есть собственно течка, отражающая наибольшую активность данной части полового тракта. В это время во влагалищном мазке обнаруживаются в основном ороговевшие клетки. Стадии эструса и конца проэструса сочетаются с активизацией полового поведения (состояние половой охоты) и по времени примерно совпадают с овуляцией, поэтому спаривание животных происходит нормально только в начале этой стадии (рис. 1.3 А) [52].

3) Стадия метаэструса характеризуется резким снижением активности вагинального эпителия, некробиотическими процессами и отторжением базального слоя клеток. Стадия метаэструса длится около 6 часов. На данной стадии в вагинальном мазке обнаруживаются ороговевшие и эпителиальные клетки, и множество лейкоцитов. Метаэструс — следствие снижения концентрации эстрогенов в крови. По времени эта стадия обычно совпадает с формированием желтых тел и началом секреции ими прогестинов [62].

4) Стадия диэструса — стадия покоя вагинального эпителия, составляет около половины всей продолжительности эстрального цикла. Полиферативные процессы в диэструсе заторможены, ороговения эпителиальных клеток не происходит, и они секретируют в полость влагалища слизь. Последняя, наряду с лейкоцитами, обнаруживается в вагинальном мазке. Состояние диэструса обусловлено в значительной степени низким уровнем эстрогенов в организме. Однако секреция прогестинов желтыми телами в этот период цикла также вносит свой вклад в вагинальные процессы. Гестагены тормозят разрастание, стратификацию и ороговение вагинального эпителия и стимулируют секрецию слизи поверхностным слоем клеток. Секретируемая в просвет влагалища слизь препятствует продвижению сперматозоида в матку. В отношении клеток влагалища прогестины являются антагонистами эстрогенов (рис. 1.3 Б) [58].

Рис. 1.3. Вагинальные мазки. (А). Эструс. (Б) Диэструс [95].

Таким образом, эстральный цикл имеет значение для репродуктивной активности животных. Диэструс покой вагинального эпителия, обусловленный низким уровнем эстрогенов в организме; на него падает около половины продолжительности эстрального цикла. Лизис жёлтого тела и переход яичника в фолликулярную фазу овариального цикла служат сигналом к началу нового эстрального цикла и переходу от диэструса в проэструс.

Стадия диэструса интересна тем, что в этот период исчезают признаки течки и полового возбуждения. Во влагалищных мазках преобладают клетки лейкоцитов. Диэструс является самой активной частью лютеиновой фазы полового цикла, которая начинается сразу же после овуляции. Потому в данном исследовании изучалась роль задних отделов миндалевидного комплекса в организации поведения самок крыс именно на стадии диэструса.

Источник

Эстральный цикл самки крысы

Эндокринология:

Популярные разделы сайта:

Эстральный цикл у крыс и мышей. Течка

У мышей и крыс эстральные циклы повторяются с интервалом 4—6 дней до тех пор, пока не наступает беременность, во время которой (19—20 дней) циклическая деятельность полового аппарата временно прекращается. Обычно течка наступает на следующий день после родов, затем эстральные циклы вновь прекращаются до тех пор, пока не заканчивается период лактации.

Если вследствие спаривания, не сопровождающегося оплодотворением, или в результате экспериментальных воздействий наступает ложная беременность, в матке и влагалище развиваются изменения, исчезающие приблизительно в течение 11 дней. Stockard и Papanicolaou показали на морских свинках, что в течение эстрального цикла происходят поразительные изменения эпителия матки и картины влагалищных мазков.

В стадии покоя влагалище выстлано всего несколькими слоями плоского эпителия. В вагинальных мазках в это время отмечается множество лейкоцитов и очень мало эпителиальных клеток с ядрами. В стадии предтечки толщина эпителия влагалища увеличивается, лейкоциты в мазках исчезают и появляется большое число ядерных эпителиальных клеток. Во время течки клетки поверхностного слоя слизистой оболочки влагалища теряют свои ядра и отшелушиваются.

Поэтому в мазках, сделанных по время течки, находят множество безъядерных чешуйчатых клеток (ороговевшего эпителия) без лейкоцитов. Секреция влагалищных желез в это время также значительно усиливается.

В стадии послетечки наблюдается лейкоцитарная инфильтрация стенки влагалища, исчезающая ко времени перехода в стадию покоя. В мазках из влагалища снова обнаруживается небольшое число эпителиальных клеток и множество лейкоцитов.

Описанные выше изменения, происходящие в стенке влагалища и вагинальных мазках, сопровождаются соответствующими изменениями в матке. Во время предтечки матка увеличивается, железы матки набухают и начинают секретировать жидкость, растягивающую орган. За этим следует распространенная дегенерация маточного эпителия и лейкоцитарная инфильтрация эндо- и миометрия. Затем эпителий восстанавливается, лейкоциты исчезают и эндометрий приобретает способность образовывать децидуальные клетки при последующем спаривании.

Источник

Аппаратный способ определения стадий эстрального цикла у мелких лабораторных грызунов

И.В. Белозерцева(1), кандидат биологических наук, зав. отделом психофармакологии, зав. лабораторией экспериментальных доклинических исследований с виварием; Д.Д. Меркулов(2), доктор инженерных наук (Dr. sc. ing.), директор проектов ELMI Ltd. О.Е. Вилитис(3), доктор физических наук (Dr. phys.), Заслуженный деятель науки (State Emiritus Scientist); Б.В. Скрябин(4), MD, PhD, руководитель «Transgenic animal and genetic engineering Models (TRAM) facility» 1-Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6 –8; 2-ELMI Ltd., LV-1006, Латвия, Рига, ул. Криву, 11; 3-Институт физики твердого тела, Латвийский университет, Лаборатория органических материалов, LV-1063, Латвия, Рига, ул. Кенгарага 8; 4-Медицинский факультет университета г. Мюнстер, Германия (TRAM, Faculty of Medicine, WWU Muenster), D-48149 Muenster, Germany, Von Esmarch St. 56 E-mail: belozertseva@gmail.com

Резюме

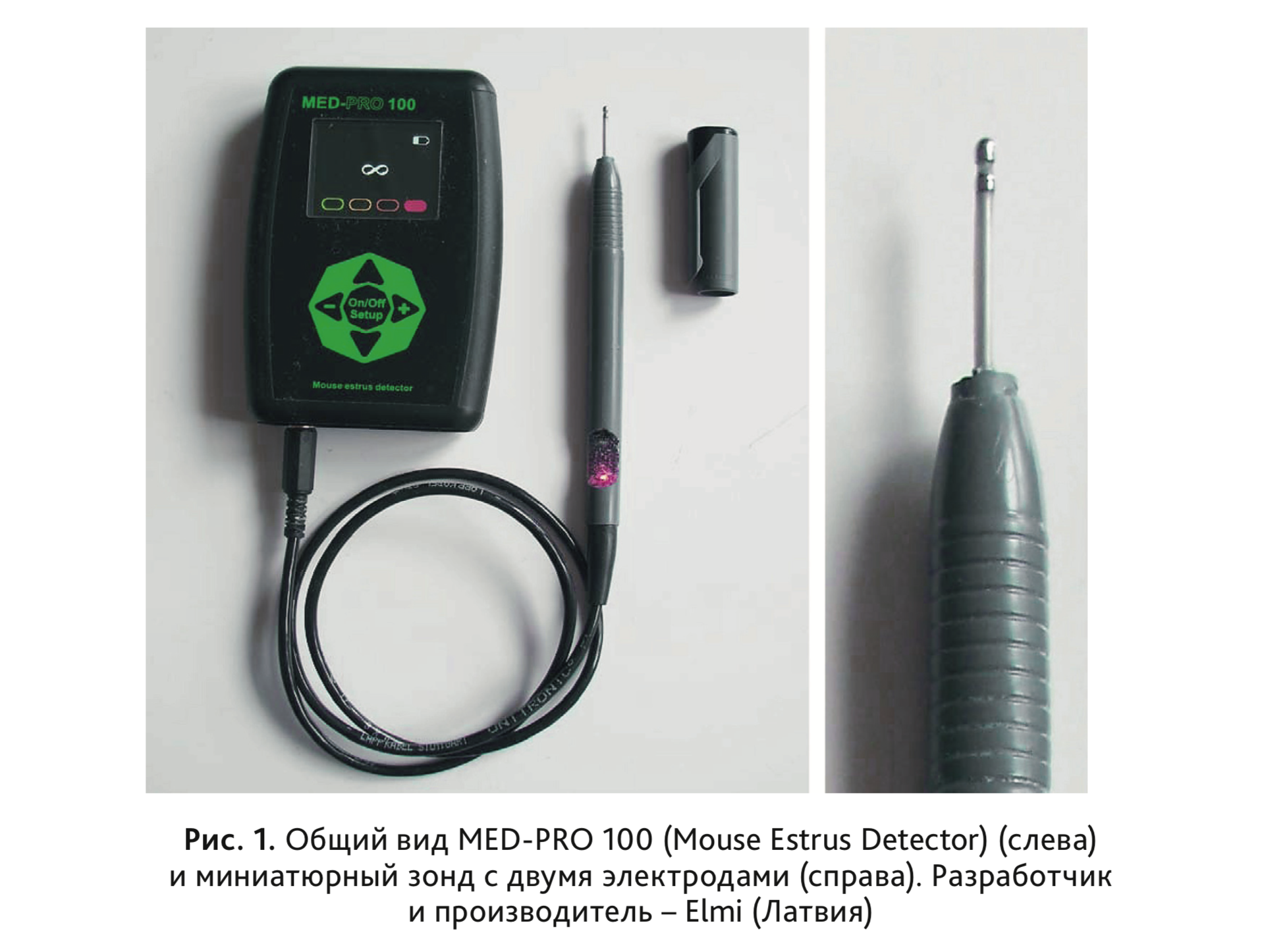

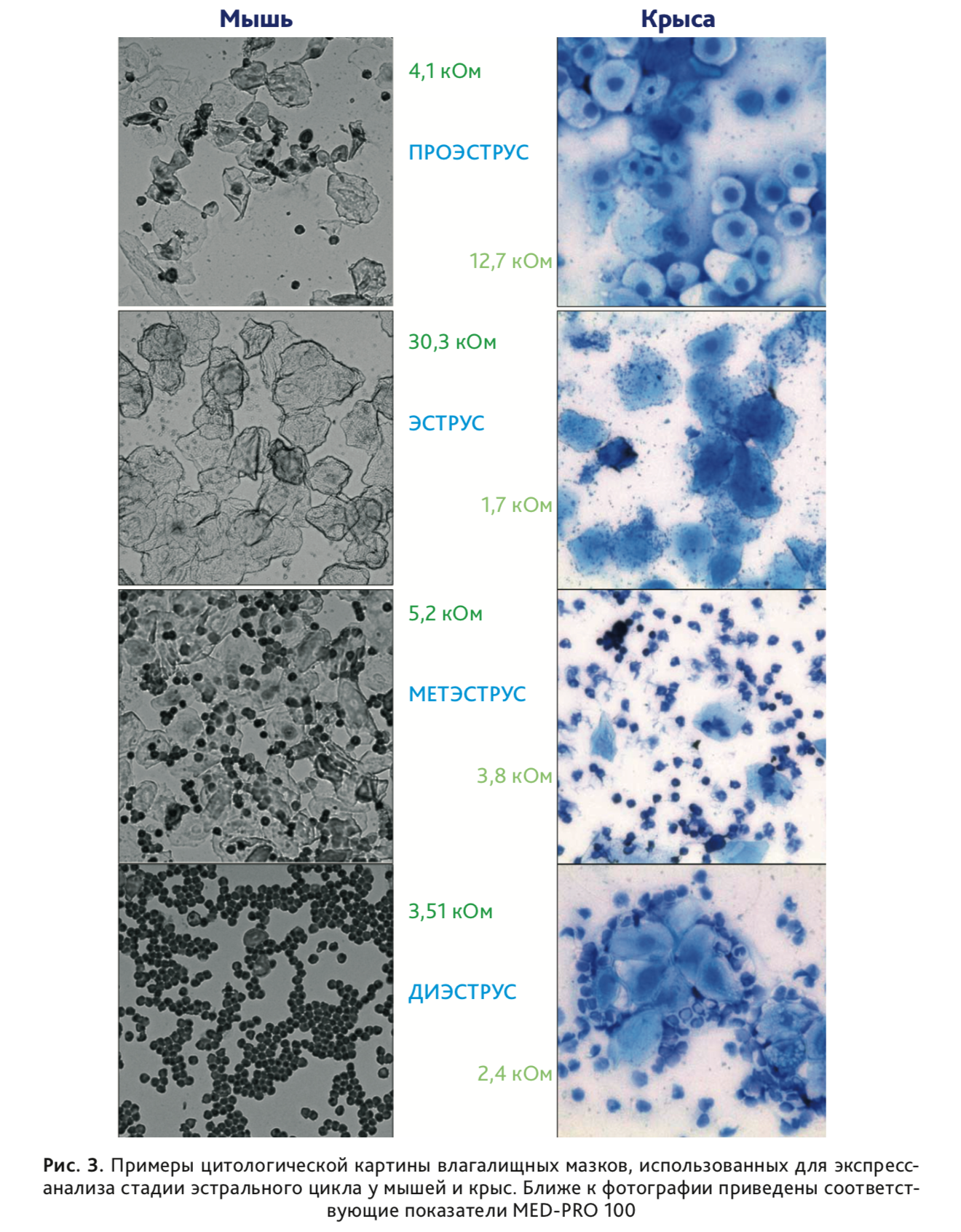

Резюме. На самках мышей и крыс выполнена апробация нового инструментального метода/устройства для определения стадий эстрального цикла у мелких грызунов. Циклические изменения активного сопротивления (RS) слоя эпителиальных клеток слизистой оболочки влагалища измеряли с помощью нового детектора MED-PRO 100 (Elmi Ltd., Latvia). Активное сопротивление измеряли на частоте 1 кГц, вставляя зонд детектора (l = 14 мм, d = 1,82 мм; диапазон измерения – 0–50 кОм) во влагалище животного на 1–2 с. Результаты измерений соотносили с цитологической картиной влагалищных мазков, классического способа определения стадий эстрального цикла. Было установлено, что новый метод дает точное определение стадии в «пиковых» значениях и его целесообразно использовать, поскольку он нетравматичен для животного и не так трудоемок, как классический цитологический метод. Построенные кривые активного сопротивления для нескольких эстральных циклов были схожи (особенно у крыс), а изменения активного сопротивления соответствовали стадиям, определяемым по цитологической картине мазков. Однако максимальные значения активного сопротивления соответствовали разным стадиям цикла у мышей и крыс. У крыс активное сопротивление было значимо больше в проэструсе (>5 кОм) по сравнению с другими стадиями цикла и в метэструсе по сравнению с эструсом и диэструсом. У мышей максимальному значению активного сопротивления соответствовала стадия эструса. Мы пришли к выводу, что использование устройства MED-PRO 100 обеспечивает точный подход к оценке эстрального цикла у крыс и мышей. Это может быть использовано для определения оптимального времени скрещивания животных; гормональной суперовуляции или технологий искусственного оплодотворения, а также для оптимизации поведенческих, фармакологических и токсикологических исследований, выполняемых на самках лабораторных грызунов.

Введение

Проведение фармакологических [1, 2] и токсикологических [3] исследований на самках лабораторных грызунов; выбор оптимального времени скрещивания для получения беременных (или псевдобеременных) самок при создании трансгенных животных или искусственном оплодотворении [3, 5, 6, 7], поддержания колоний лабораторных животных, особенно линий с низкой фертильностью [8], а также вскрытие для морфологических исследований [3], требуют определения стадии эстрального цикла. Учет данного фактора может оптимизировать выполнение «профильных» экспериментов и повысить результативность воспроизводства лабораторных животных. Начиная с 20-х годов ХХ века [9, 10] используется метод оценки цитологической картины смыва или мазка из влагалища самки («золотой стандарт») для определения стадии эстрального цикла, в котором она находится. Данная процедура выполняется в несколько этапов, требующих определенных временных затрат, а также наличие микроскопа и ряда расходных материалов – пипеток, предметных стекол, красителей и пр. При этом способы окрашивания мазков и субъективность анализа готовых препаратов предварительно обученным персоналом также могут влиять на конечные результаты. Кроме прочего было показано, что многократные ежедневные смывы и взятие мазков с помощью тампонов могут нарушать протекание циклов [11] и даже вызывать ороговение клеток эпителия влагалища у овариэктомированных самок крыс [12]. В связи с этим, поиск быстрого и надежного аппаратного способа определения стадий полового цикла у самок лабораторных животных представляется весьма актуальной задачей.

Разработки детекторов для определения времени овуляции по электрическому сопротивлению стенок влагалища у сельскохозяйственных видов животных начались довольно давно. Еще в 1961 г. в СССР было оформлено авторское свидетельство «Способ определения оптимального времени осеменения коров» [13], а чуть позже был получен патент №178602 на прибор для измерения электрического сопротивления стенок влагалища у коров [14]. Упоминание о детекторах стадий полового цикла у лабораторных грызунов – крыс [15, 16, 17] и морских свинок [18] начали появляться с конца 1970-х гг. Однако до настоящего времени среди доступных коммерческих детекторов не существует надежного аппарата для мышей, о чем некоторые производители данного оборудования открыто предупреждают на своем сайте (например, для Model МК-12 (Muromachi Kikai Co., Ltd., Япония) – https://muromachi.com/en/archives/english/2108/).

В 2015 г. в компании Elmi (Латвия) была начата разработка детектора MED-PRO (рис. 1), ориентированного в первую очередь на определение стадий эстраль-ного цикла у мышей. В настоящее время эта разработка защищена патентом LV15278 [19].

В существующих детекторах эстрального цикла грызунов электрическое сопротивление слизистой влагалища определяется измерением электрического импеданса (Z), который представляет собой геометрическую сумму активного сопротивления (АС) электрической цепи RS и реактивного сопротивления XС :

RS является величиной, обратной величине электропроводности ткани, которая мало зависит от частоты переменного тока, в то время как реактивная составляющая XС импеданса зависит от частоты электрического тока.

При измерениях на переменном токе Z зависит от наличия границ раздела в системе, на которых может происходить накопление зарядов – поляризация. Свойства границ раздела (в биологическом объекте это главным образом различные мембраны клеток) могут быть описаны, если учесть емкость С, сопротивление которой XС зависит от частоты, на которой производится измерение:

где ω = 2π f – круговая частота, f – частота в Гц.

Измерение электропроводимости биологических систем на постоянном токе крайне затруднено из-за высокой степени поляризации на поверхностях мембран клеток и электродов зонда, поэтому для измерений применяют переменный ток.

Для существенного повышения точности измерений в новом детекторе эстрального цикла MED-PRO 100 применен метод синхронного детектирования [19], который обеспечивает селективное измерение только компоненты активной части сопротивления RS, устраняя, таким образом, влияние C на результат измерения.

В отличие от массивных зондов у ныне существующих детекторов эстрального цикла, требующих времени на температурную стабилизацию показателя, созданный в Elmi детектор MED-PRO 100 имеет зонд миниатюрных размеров (рис. 1, справа). Он имеет два электрода (∅ = 1,82 мм, шириной по 1,2 мм,

материал – AISI316, зазор между электродами – 1,2 мм) с малой теплоемкостью способствует быстрому ( 15 мес) и полностью сглаживаются к 20 месячному возрасту.

В отличие от самок мышей, у крыс стока Wistar в возрасте 3 мес, содержащихся в группах однопометников, наблюдали регулярные циклы колебания АС стенок влагалища. Замеры производили ежедневно за 1-2 часа до наступления темной фазы суточного цикла (12 ч свет /12 ч темнота). У 72% самок (n=61) длительность цикла составляла 4 дня (рис. 4). Усредненные по 5 циклам показатели АС стенки влагалища (n=44) представлены на рис. 5. Однофакторный дисперсионный анализ (на рангах) с повторными измерениями показал значимые различия АС стенки влагалища у крыс, находящихся в разных фазах эстрального цикла (Fr=476,7, df=3, p

Источник