- Внутриутробное развитие крысы

- Читайте также

- 15. А разве у крысы тоже есть мати-вация?

- Развитие сигнализирования

- РОСТ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКА

- Морская свинка и крысы

- Спаниель и декоративные крысы

- Приручение дикой крысы

- Выбор клички для крысы

- РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ

- РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША

- Год Мыши (Крысы) 1984, 1996

- Развитие поиска

- Прочитайте онлайн Крысы | Внутриутробное развитие крысы

- Этапы эмбрионального развития крысы

Внутриутробное развитие крысы

Внутриутробное развитие крысы

Плод крысы проходит полный цикл развития за очень короткое время: жизнеспособное потомство появляется уже на 21–22-й день после оплодотворения.

Первый день развития плода носит название стадии зиготы. В это время диплоидные зародыши располагаются в специально отграниченном от прочих тканей пространстве яйцевода.

Второй день называется стадией двух бластомеров. К этому времени зародыши крысы уже перемещаются в верхнюю треть яйцевода.

На третий день развития плода количество бластомеров уже достигает 8. Что же касается зародышей, то они уже находятся в нижней трети яйцевода.

Стадия однослойной бластоцисты возникает на 5-й день развития крысиных зародышей. Сами зародыши при этом называются бластоцистой, и ученые подразделяют их на эмбриобласт и трофобласт.

На 9-й день в теле плода возникают серьезные перемены. У него появляется головной отросток, а также нервная пластинка. Помимо этого, под микроскопом можно разглядеть переднее кишечное выпячивание и нервные валики.

Уже на следующий, 10-й, день зародыш обладает полностью сформированной нервной трубкой и двумя жаберными щелями. В это время число сомитов уже обычно достигает количества 10–12 пар.

Этапы развития эмбриона крысы

На 12–13-й дни от начала оплодотворения животного зародыш переживает стадию пальцевой пластинки передних конечностей. Одновременно наблюдается срастание верхнечелюстных и нособоковых отростков. Если рассмотреть верхние конечности плода в этот период, то можно заметить, что его передние конечности разделяются на части проксимальные и дистальные. Помимо этого, можно заметить появление обонятельных и хрусталиковых ямок.

Ровно через 2 недели у зародыша формируются наружное слуховое отверстие округлой формы, а также первые вибриссы. Верхняя челюсть выглядит практически сформированной. Одновременно просматриваются молочные железы и мезенхимные закладки пальцев.

Через 16–17 дней пальцы на конечностях зародыша частично обособляются, и происходит образование волосяных фолликулов по всему телу.

Еще через день пальцы конечностей плода обособляются полностью, и теперь он уже обладает пятипалыми конечностями, причем на этой же стадии появляются зачатки когтей.

Приблизительно на 19-й день у зародыша можно заметить неполное смыкание век при сужении глазной щели. Наружный слуховой проход практически полностью закрывается ушной раковиной.

На 20-й день плод крысы достигает в длину уже 4 мм. Веки у него сомкнуты плотно, и также полностью закрыт ушной раковиной наружный слуховой проход.

Перед рождением крысенка, которое происходит на 22-й, реже – на 23-й день, тело плода вырастает еще на 1 мм и выглядит уже полностью сформированным. По окончании эмбрионального периода молодые особи крыс появляются на свет. Они обладают выпрямленным телом, обильно покрытым множеством морщинистых складок кожи.

Маленькие крысята совершенно лишены волосяного покрова. Они слепы и ничего не слышат. Они обладают всего-навсего одним интересом, или инстинктом, – как можно скорее найти сосок матери и как следует наесться.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

15. А разве у крысы тоже есть мати-вация?

15. А разве у крысы тоже есть мати-вация? На следующее утро хозяева Чарли уехали по делам в Париж, а я выпустила собак на прогулку. Первым, кого мы увидели во дворе, был Энди. Он сидел на террасе, прямо напротив кухни, и терпеливо ждал.— Ку-ку! — поздоровалась Брыся, подлетев к

Развитие сигнализирования

Развитие сигнализирования Собаки для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (ВВ) должны обучаться пассивному сигнализирующему поведению, чтобы указывать на присутствие ВВ. Это значит, что собака не должна касаться предмета, содержащего ВВ, а должна сообщать о

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКА

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКА Для правильного выращивания щенка большое значение имеет знание основных закономерностей роста и развития собаки.Под ростом понимается увеличение массы тела собаки как в целом, так и его отдельных органов. Развитие — это сложный процесс, при

Морская свинка и крысы

Морская свинка и крысы Морских свинок можно держать в одной клетке с мышами, крысами, хомячками, белочками и шиншиллами. Иногда морские свинки ведут себя агрессивно по отношению к крысам, но схватки между ними всегда заканчиваются бескровно: свинка забивается в дальний

Спаниель и декоративные крысы

Спаниель и декоративные крысы Декоративные крысы и мыши могут мирно сосуществовать только с комнатно-декоративными собаками, у которых слабо развит охотничий инстинкт. В этом случае животные часто играют друг с другом, однако оставлять их наедине все равно не

Приручение дикой крысы

Приручение дикой крысы Декоративную крысу можно приручить довольно быстро, особенно если вы приобрели ее у квалифицированного специалиста; более того, в этом случае существует весьма высокая вероятность того, что на момент покупки зверек будет уже полностью ручным, а

Выбор клички для крысы

Выбор клички для крысы Приобретение питомца – событие радостное и одновременно тревожное. Вы привезли крысу домой, поместили ее в клетку, накормили, дали зверьку игрушки, и вот он уже радует вас своим присутствием. Проблема, на первый взгляд незначительная, появляется в

РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ

РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ Птенцы появляются слепыми, покрытыми редким нитевидным пухом. Ввиду отсутствия постоянной температуры тела в первые дни жизни они нуждаются в обогреве или защите от палящих лучей солнца.Птенец, вылупившийся первым, получает корм от родителей через 4–6

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША В оплодотворенном яйце в момент кладки имеется эмбрион в определенной стадии развития. В период насиживания происходит дальнейший процесс его развития. К концу формирования птенца в яйце исчезает белок, являющийся источником воды для эмбриона, и

Год Мыши (Крысы) 1984, 1996

Год Мыши (Крысы) 1984, 1996 Животные, родившиеся в этот год, очень целеустремленные и непоколебимы в своих поступках. Для них также характерны внутреннее беспокойство, напряжение, склонность к агрессии.Они, как правило, аккуратны и чистоплотны. Собаки не любят плохую погоду. В

Развитие поиска

Развитие поиска Развить поиск у вашего ученика можно и впоследствии, при его натаске; но раз он уже безукоризненно исполняет все ваши требования и до его натаски, т. е. до появления необходимой для этого дичи, у вас еще остается достаточно свободного времени, то всегда

Источник

Прочитайте онлайн Крысы | Внутриутробное развитие крысы

Внутриутробное развитие крысы

Плод крысы проходит полный цикл развития за очень короткое время: жизнеспособное потомство появляется уже на 21–22-й день после оплодотворения.

Первый день развития плода носит название стадии зиготы. В это время диплоидные зародыши располагаются в специально отграниченном от прочих тканей пространстве яйцевода.

Второй день называется стадией двух бластомеров. К этому времени зародыши крысы уже перемещаются в верхнюю треть яйцевода.

На третий день развития плода количество бластомеров уже достигает 8. Что же касается зародышей, то они уже находятся в нижней трети яйцевода.

Стадия однослойной бластоцисты возникает на 5-й день развития крысиных зародышей. Сами зародыши при этом называются бластоцистой, и ученые подразделяют их на эмбриобласт и трофобласт.

На 9-й день в теле плода возникают серьезные перемены. У него появляется головной отросток, а также нервная пластинка. Помимо этого, под микроскопом можно разглядеть переднее кишечное выпячивание и нервные валики.

Уже на следующий, 10-й, день зародыш обладает полностью сформированной нервной трубкой и двумя жаберными щелями. В это время число сомитов уже обычно достигает количества 10–12 пар.

Этапы развития эмбриона крысы

На 12–13-й дни от начала оплодотворения животного зародыш переживает стадию пальцевой пластинки передних конечностей. Одновременно наблюдается срастание верхнечелюстных и нособоковых отростков. Если рассмотреть верхние конечности плода в этот период, то можно заметить, что его передние конечности разделяются на части проксимальные и дистальные. Помимо этого, можно заметить появление обонятельных и хрусталиковых ямок.

Ровно через 2 недели у зародыша формируются наружное слуховое отверстие округлой формы, а также первые вибриссы. Верхняя челюсть выглядит практически сформированной. Одновременно просматриваются молочные железы и мезенхимные закладки пальцев.

Через 16–17 дней пальцы на конечностях зародыша частично обособляются, и происходит образование волосяных фолликулов по всему телу.

Еще через день пальцы конечностей плода обособляются полностью, и теперь он уже обладает пятипалыми конечностями, причем на этой же стадии появляются зачатки когтей.

Приблизительно на 19-й день у зародыша можно заметить неполное смыкание век при сужении глазной щели. Наружный слуховой проход практически полностью закрывается ушной раковиной.

На 20-й день плод крысы достигает в длину уже 4 мм. Веки у него сомкнуты плотно, и также полностью закрыт ушной раковиной наружный слуховой проход.

Перед рождением крысенка, которое происходит на 22-й, реже – на 23-й день, тело плода вырастает еще на 1 мм и выглядит уже полностью сформированным. По окончании эмбрионального периода молодые особи крыс появляются на свет. Они обладают выпрямленным телом, обильно покрытым множеством морщинистых складок кожи.

Маленькие крысята совершенно лишены волосяного покрова. Они слепы и ничего не слышат. Они обладают всего-навсего одним интересом, или инстинктом, – как можно скорее найти сосок матери и как следует наесться.

Источник

Этапы эмбрионального развития крысы

Наибольшим воздействиям и изменениям организм подвержен на ранних стадиях эмбриогенеза. Отсюда понятен огромный интерес, который проявляется к эмбриологическим исследованиям. Происхождение различных форм пороков органов репродуктивной системы зависит от того, на каком этапе эмбриогенеза оказал действие тератогенный фактор или реализовалась наследственная патология [2,5,6,10]. В связи с этим необходимо глубоко понимать не только ход самого процесса эмбрионального развития тканей и органов, но и роль базисных закономерностей гистогенеза и их органоспецифические особенности [3,7,9]. Анализ данных литературы показывает, что вопросы гистогенеза тканей влагалища, образующих стенку органа, а особенно мышечных, изучены недостаточно [1,4, 8]. Полученные данные нуждаются в дальнейшем накоплении фактического материала.

Цель работы – изучить ход эмбрионального гистогенеза мышечных тканей влагалища.

Материалы и методы исследования

В работе использован материал от плодов крыс женского пола с 14,5 по 21-е сутки пренатального развития в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Для проведения светового исследования использовали фиксацию материала в 10 % нейтральном формалине на фосфатном буфере (рН-7,4), заливку в парафин. Для электронной микроскопии использовали префиксацию в 2,5 % глутаральдегиде на 0,2 М какодилатном буфере (рН 7,4), фиксацию в 1 % ОsО4 и заливали в аралдит. Для обеспечения прицельного электронно-микроскопического анализа получали серийные полутонкие срезы толщиной 1-2 мкм, которые окрашивали 1 % раствором метиленового синего. Прицельные ультратонкие срезы толщиной 200-500 нм просматривали в электронном микроскопе Hitachi-HU-12.

Результаты исследования и их обсуждение

Во время органной дифференцировки (14,5-15,5 сутки развития) у плодов крыс, матка и влагалище приобретают характерные черты для каждого органа. Многослойный плоский эпителий является уникальным для влагалища, происходящего из Мюллерова протока, нечувствительного к действию АМГ. Эпителий спонтанно подвергается трансформации из напоминающего маточный, цилиндрического, в многослойный плоский. У крыс период чувствительности к АМГ («окно» чувствительности) приходится на 14-15 сутки внутриутробного развития. В развивающихся органах репродуктивной системы, как и во многих других (кишечник, мочевой пузырь и др.), мезенхимальные клетки в тесной близости к эпителию дифференцируются в фибробласты, чтобы образовать слизистую оболочку, тогда как наиболее отдаленные дифференцируются в гладкие миоциты, формируя мышечную оболочку.

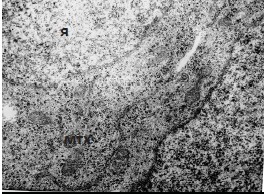

В области формирования мышечной оболочки влагалища клетки располагаются как одиночно, так и небольшими скоплениями. Соседние клетки часто образуют протяженные простые контакты, интердигитации, а иногда и щелевидные контакты. Большая часть клеток имеет форму близкую к округлой, некоторые несколько вытянуты. Они несколько отличаются по ядерно-цитоплазматическому соотношению, но большинство характеризуется его высоким соотношением. В таких клетках ядра чаще округлые, с небольшими инвагинациями оболочки и высоким содержанием эухроматина. Ядрышки наблюдаются не часто и обычно не крупные. В цитоплазме встречаются немногочисленные митохондрии, единичные короткие канальца гранулярной ЭПС, много свободных рибосом и гранул гликогена. Иногда наблюдаются единичные диктиосомы комплекса Гольджи. По своей ультраструктурной организации они соответствуют премиобластам (рис. 1).

О запуске процессов морфологической дифференцировки свидетельствует более быстрое накопление органелл общего значения. Кроме большого количества свободных рибосом, в этих клетках становится больше канальцев гранулярной ЭПС, появляются диктиосомы комплекса Гольджи. Крупные рыхлые ядрышки также подтверждают интенсификацию синтетических процессов. Морфология подавляющего большинства клеток не позволяет достоверно судить об их тканеспецифичности.

Рис. 1. Ультраструктурная организация премиобластов, 15-е сутки эмбрионального развития. Я – ядро, мх – митохондрии. Ув. 12000.

Однако их компактизация с установлением простых контактов и десмосом позволяет рассматривать эти клетки как предшественники мышечных элементов. На 16-е сутки эмбрионального развития крыс при электронно-микроскопическом исследовании удается обнаружить появление миофиламентов. Это дает возможность идентифицировать часть клеток как миобласты. Они характеризуются снижением ядерно-цитоплазменного соотношения за счет увеличения объема цитоплазмы. Миофиламенты расположены небольшими скоплениями, обычно ближе к периферии клетки, вдоль ее длинной оси, между ними располагается большое количество рибосом и полисом. Таким образом, проявления дивергентной дифференцировки мезенхимных клеток дистальных отделов парамезонефральных протоков в элементы гладкой мышечной ткани отмечаются на 15-16 сутки, становясь очевидными на 17 сутки эмбрионального развития.

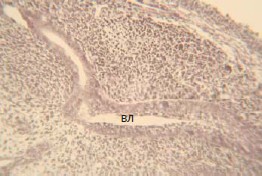

На 17-е сутки эмбрионального развития влагалище представляет собой трубку, растущую к преддверию (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент стенки влагалища, 17 сутки эмбрионального развития крысы. Окраска по Ван-Гизон. Об. 20, ок. 10.

В просвете органа имеются слущенные клетки, многослойный плоский эпителий имеет признаки вертикальной анизоморфии. В подлежащей ткани мезенхима активно дифференцируется в соединительнотканные и мышечные элементы.

К концу 17 суток миобласты вытягиваются, в них наблюдается накопление органелл общего значения, концентрирующихся ближе к полюсам ядра. Начинается формирование кластеров из двух-трех клеток с образованием протяженных простых контактов и десмосом между ними. На 18-е сутки пренатального развития происходит дальнейший рост органа. В области развивающейся мышечной оболочки клетки компактизируются, можно достаточно четко определить ее границы. Миобласты приобретают вытянутую форму и начинают объединяться в группы. Соседние клетки в компартменте формируют, наряду с простыми контактами, нексусы и десмосомы. В популяции лейомиоцитарного ряда усиливается гетероморфность и гетерохронность морфологической дифференцировки. Это подтверждается обнаружением клеток на разном этапе процесса специфической дифференцировки в первую очередь, а также разной синтетической активностью клеток. Так, ядра миобластов отличаются разным количеством гетерохроматина и размером ядрышек. Хотя в среднем можно говорить о высокой синтетической активности клеток этой популяции. Как следствие разной интенсивности синтетических процессов клетки содержат и разное количество миофиламентов. Их уровень развития соответствует малодифференцированным лейомиоцитам. Большая плотность расположения филаментов создает высокую электронную плотность цитоплазмы и такие клетки выглядят более темными. При этом, накопив больше сократительных структур, они содержат несколько меньше органелл общего значения, в первую очередь ЭПС и комплекса Гольджи.

Ближе к периоду рождения, с увеличением возраста плодов, по мере увеличения количества миофиламентов в клетках, они располагаются в цитоплазме все более равномерно. В участках начала их синтеза, они располагаются в виде небольших пучков, обычно на периферии клетки. С увеличением количества сократительных структур, они занимают не только периферическую часть клетки, но и области цитоплазмы, расположенные ближе к ядру. Лейомиоциты с подобной ультраструктурной организацией можно отнести к дифференцирующимся клеткам.

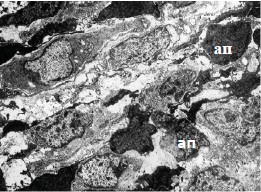

Формирование мышечной оболочки к 19-м суткам эмбрионального развития, наряду с дифференцировкой клеток, сопровождается и элиминацией части клеток. Среди нормально развивающихся клеток сравнительно часто отмечаются клетки в состоянии апоптоза (рис.3).

Рис. 3. Ультраструктурная организация мышечной оболочки с большим количеством апоптотических клеток (ап), 19-е сутки эмбрионального развития. Ув. 3600.

Вероятно, это объясняется конкуренцией среди миобластов за факторы, влияющие на их рост и дифференцировку. По нашему мнению, источником подобных факторов на этом этапе гистогенеза могут являться нервные элементы.

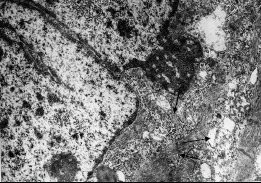

К концу эмбриогенеза становится возможным наблюдать образование симпластических структур поперечно-полосатого компонента мышечной оболочки. Дистальнее от эпителия, ближе к наружи, в нижней трети влагалища, определяются скопления клеток, напоминающих своим строением премиобласты. Они имеют ядро округлой или овальной формы, дисперсно расположенный хроматин. Цитоплазма слабо развита, содержит единичные неразвитые митохондрии, небольшое количество рибосом, полисом, небольшие цистерны ЭПС, комплекс Гольджи. Дифференцируясь, эти клетки становятся миобластами. Их размеры увеличиваются, развивается цитоплазма и органеллы общего значения. Так же, как и дифференцировка гладкомышечных элементов, дифференцировка мышечных волокон характеризуется гетерохронностью. Слияние клеток, образование мышечных трубочек происходит, по-видимому, за счет постепенного разрушения небольших участков плазмолемм и объединения цитоплазмы. Вероятно, есть и другой механизм слияния миобластов. Некоторые клетки сближаются, не образуя контактов, и между ними остается щелевидное пространство. Клетки в нескольких участках сразу образуют небольшие выпячивания, комплементарные подобным же инвагинациям плазмолеммы соседней клетки. В этих участках и начинается слияние мембран клеток. Практически сразу после этого начинается активный миофибриллогенез. «Пионерские» миофибриллы первоначально располагаются в перинуклеарной области или в глубине цитоплазмы (рис. 4). Дальнейшее накопление миофиламентов приводит к удлинению и утолщению миофибрилл. В них появляются плохо выраженные Z-полоски.

Рис. 4. Ультраструктурная организация первых миосимпластов мышечной оболочки влагалища, 20-е сутки эмбрионального развития. ↑ – миофибриллы. Ув. 10000.

На 21 сутки пренатального гистогенеза темп специфической дифференцировки нарастает и в стенке влагалища можно обнаружить элементы разной степени дифференцировки гладкой и поперечно-полосатой мышечной тканей. Обнаруживается послойная ориентация гладкомышечных клеток.

Таким образом, тканевой состав мышечного компонента стенки влагалища имеет различные (гетерогенные) эмбриональные источники развития. Обнаружение клеток мезенхимной природы в области закладки мышечной оболочки влагалища показывает их неоднородность: можно различить «темные» и «светлые» мезенхимные клетки, окружающие эпителий. По характеру удаленности от эпителия, выстилающего влагалище, можно предположить, что «темные» мезенхимные клетки можно рассматривать как премиобласты, исходя из их последующей клеточной дифференцировки. «Светлые» мезенхимные клетки, локализуясь субэпителиально, дифференцируются, в дальнейшем, в фибробласты. Для них характерно отсутствие каких-либо контактных взаимодействий и высокий внутриклеточный объем цистерн ЭПС. В ходе дифференцировки лейомиоцитов происходит не только усложнение ультраструктурной организации и формирование различных фенотипов лейомиоцитов, но и усложнение уровня межклеточных контактов.

Источником развития исчерченной мышечной ткани служат миобласты, которые скорее всего мигрировали из зачатков мышц промежности. Гетерохронность развития мышечных элементов в процессе специфической дифференцировки наиболее отчетливо проявляется в период слияния миобластов (даже при еще не полном объединении), когда некоторые клетки уже содержат толстые длинные миофибриллы, а часть миобластов лишена сократительных структур. В процессе специфической дифференцировки для исчерченной мышечной ткани влагалища характерна последовательная смена стадий развития: премиобласты, миобласты, мышечные трубочки и миосимпласты. На миотомное происхождение данного вида ткани указывает также наличие миосателлитоцитов в мышечных волокнах.

Рецензенты:

Суворова Г.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анатомии человека, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Самара;

Колсанов А.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии человека с курсом инновационных технологий ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Самара.

Источник