Ячменная шведская муха— Oscinella pusilla Mg.

Рис. 2.Шведская муха: 1-личинка; 2-куколка; 3 и 4-взрослая самка; 5-поврежденный овес; 6-поврежденное зерно

Распространены шведская муха повсеместно в зоне возделывания зерновых. Наибольший вред наносят в Центральном и Центрально-Черноземном регионах.

Мухи мелкие, длиной 1,5—2 мм, с коротким телом и выпуклой среднеспинкой; окраска черная блестящая, голени передних и средних ног желтые. Яйцо мелкое, удлиненно-овальное, длиной 0,6—0,8 мм. Личинка червеобразная, безногая, удлиненной тонкой формы, длиной до 4—5 мм, белая или желтовато-белая. Куколка скрытая, в пупарии, длиной 2—3 мм, от желтоватого до коричневого цвета, поливольтивный вид.

Зимуют окончившие развитие личинки внутри побегов озимых, всходов падалицы и злаковых трав. Весной при температуре воздуха выше 11 — 12 °С личинки окукливаются. Через 5— 12дней, с конца апреля по конец мая, происходит лёт взрослых мух. Мухи питаются нектаром цветущих растений и пасокой на побегах злаков, живут 1—1,5 мес. Мухи первого поколения заселяют посевы в фазах всходов — начала выхода в трубку. Самки откладывают яйца на молодые побеги злаков, имеющие 2—3 листа, обычно за коле- оптиле. Откладка яиц проходит при температуре выше 15 °С. Плодовитость самок 50—60 яиц. Личинки отрождаются через 3— 8 дней, заползают за листовые влагалища и проникают внутрь побегов, к основанию стебля. В стебле личинка выедает короткий ход вверх, достигая зачатка колоса, которым питается. У поврежденных побегов происходят быстрое пожелтение и увядание центрального листа; побеги прекращают рост и постепенно отмирают. В фазах всходов — начала кущения шведские мухи повреждают главные побеги, а в фазе выхода в трубку и позже — боковые побеги и подгон. У кукурузы личинки реже уничтожают точку роста побега, оставляя на листьях характерные следы повреждений — поперечные ряды мелких отверстий. Личинки развиваются 18— 28 дней и окукливаются в побегах. Через 11 —25 дней из пупариев выходят взрослые мухи следующего поколения. В течение года, в зависимости от климатических и погодных условий развивается от одного до пяти поколений.

Устойчиво-высокая численность наблюдается в областях с умеренным и более влажным климатом, где она является постоянным вредителем пшеницы. Большую опасность для яровой пшеницы шведская муха представляет на орошаемых землях, особенно для посевов поздних сроков и при запаздывании с первым поливом, плохое кущение.

Степень вредоносности шведской мухизависит от погодных условий, уровня агротехники и биологических особенностей сорта. Из сортов пшеницы более устойчивыми к повреждениям шведской мухой являются сорта с коротким периодом фазы кущения; сорта с замедленным начальным ростом повреждаются сильнее.

В качестве энтомофагов шведских мух наиболее важное значение имеют трихомалус, роптромерус, хоебус, меньший удельный вес в популяциях вредителя имеют спалаигия, каллитула и другие. Так, по 8 — летним наблюдениям Л. Н. Чукановой в Новосибирской и Томской областях трихомалус заселял 51,3%, роптромерус —4,9%, хоре бус —2. 4,1%, остальные —0,6. 2% особей шведских мух. (Михайлова Н.А. О вредоносности шведской мухи на посевах зерновых культур в ЦЧР)

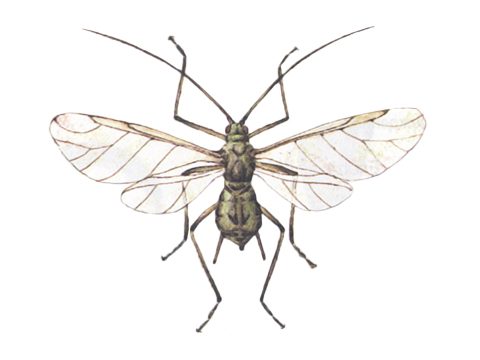

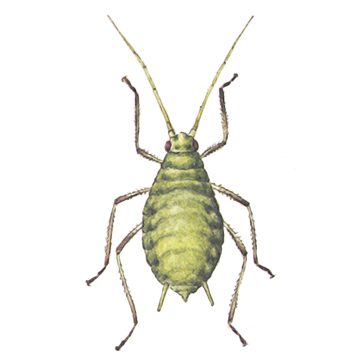

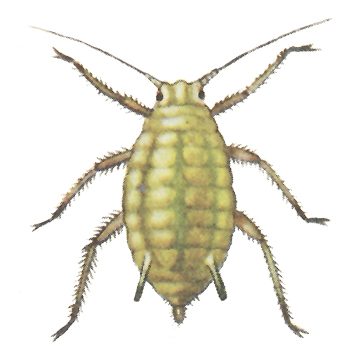

Обыкновенная злаковая тля —Schizaphis graminum Rond

Рис. 3.Обыкновенная злаковая тля: 1 — крылатая самка; 2 — бескрылая самка; 3 — яйца на листе злака; 4 — личинка; 5 — нимфа; 6 — тли на листе злака.

Распространена в Центрально-Черноземном, Поволжском и Северо-Кавказском регионах, также на юге Сибири и Дальнего Востока. Немигрирующий вид.

Тело длиной до 2 мм, зеленой окраски; соковые трубочки почти вдвое длиннее хвостика. Яйцо черное, длиной около 0,6 мм.

Зимуют яйца на всходах озимых, сорных и дикорастущих злаках. На растениях образует крупные скопления — колонии. ( Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии)

Весной одно поколение развивается 15— 20 дней, летом —8—15 дней. Зимуют оплодотворенные яйца на кормовых растениях. Весной из них развиваются личинки, превращающиеся в самок-основательниц. Последние путем девственного партеногенетического размножения, сопровождающегося живорождением, производят потомство, также представленное партеногенетическими самками. В некоторых поколениях помимо преобладающей бескрылой формы появляются крылатые самки- расселительницы, перелетающие на другие растения.

В конце годичного цикла появляются самки-полоноски, отрождающие обоеполое (амфигонное) потомство. Оплодотворенные самки этого последнего поколения откладывают зимующие яйца. Плодовитость партеногенетических самок 40—80 личинок, амфигонных самок 6—14 яиц.

Наибольшая численность тлей на зерновых культурах наблюдается в конце июня — июле. Наиболее уязвимая фаза растения при заселении тлей — выход в трубку. В период созревания яровых культур количество тлей на них резко уменьшается. Для развития бескрылых партеногенетических самок оптимальными условиями являются среднесуточная температура 20-21°С при относительной влажности 65-70%; крылатых — 25,8°С при влажности 70%. На появление полового поколения основное влияние оказывает фотопериод и температура.

Численность тлей сокращают многие энтомофаги, прежде всего хищные насекомые: жуки и личинки божьих коровок, личинки златоглазок и мух-журчалок. Личинок тлей уничтожают паразитические наездники-афидиусы.

Эти данные видовой особенности вредителей необходимы для правильного обоснования защитных мероприятий. Ниже представлена краткая характеристика (в табл. 2).

Сведения о вредителях на посевах яровой пшеницы

| Название вредителя | Вредящая фаза | Характер повреждения | Период вредоносности | Зимующая фаза и места зимовки | Количество поколений | Время обработки | |

| Фаза вредителя | Фенофаза культуры | ||||||

| Серая зерновая совка | Гусеницы | повреждают зерно в колосьях | от завязывания зерна до его полной спелости | Гусеницы старших возрастов в верхнем слое почвы и под растительными остатками. | Гусеницы | завязывания зерна | |

| Ячменная шведская муха | Личинка | Растение желтеет, скручивается, засыхает центральный лист | Май-июнь | Личинка, в стеблях хлебов озимых, дикорастущие злаки | Личинка | Выход в трубку | |

| Злаковая тля | имаго | на листьях появляются обесцвеченные пятна, при сильном повреждении листья желтеют и засыхают | с периода кущения — выхода в трубку | яйца на всходах озимых, сорных и дикорастущих злаках | 5-15 | имаго | период кущения |

Для изучаемого вредителя составляют фенологический календарь.

Фенокалендарь –это графическая схема изображения жизненного цикла того или иного вида насекомого с условными обозначениями отдельных фаз развития. Такие календари можно применять для прогноза сроков появления и развития вредных и полезных насекомых и определения времени борьбы с вредителями. В фенокалендарях отражается подекадный ход развития вредителя в период с апреля по сентябрь.

Таблица 3 – Фенологический календарь развития серой зерновой совки

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания |

| Серая зерновая совка | — | — | — | — | — | В центральных и южных районах европейской части России | |

| É | É | É | É | ||||

| + | + | + | + | + | |||

| · | — | — | — | — | — | — |

É— куколка

+— имаго

Таблица 4 – Фенологический календарь развития ячменной шведской мухи

| Вид насекомого | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Места обитания | |||||

| Ячменная шведская муха | — | — | — | в Центральном и Центрально-Черноземном регионах | ||||||||

| É | É | |||||||||||

| + | + | + | ||||||||||

| · | — | — | — | É | É | + | + | · | — | — | — | — |

É— куколка

+— имаго

Таблица 5 – Фенологический календарь развития злаковой тли

Источник

Тля злаковая обыкновенная

Вредитель

| Сводные данные | |

| Мин. t развития ( о C) | 8 – 10 |

| Плодовитость (шт) | 12 |

| Генераций в год | 30 |

| Яйцо (мм) | 0,6 х 0,2 |

| Основательница (мм) | 2 |

| Бесполая девственница (мм) | 1,2 – 2 |

| Нормальная самка (мм) | 2,2 |

| Порог вредоносности | Трубкование – 10 шт на стебель |

при заселении 50% стеблей.

Колошение – 5 – 6 шт на колос

или 500 шт на 100 взмахов сачком.

Налив зерна – 10 – 15 на колос

Морфология

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые, оплодотворяют нормальных (амфигонных) самок.

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерации обыкновенной злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>яйцо светло-зеленое, по мере развития становиться черным и блестящим.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики длиннее половины тела.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Бескрылая девственница. Длина 1,2–2 мм. Тело светло-зеленое с продольной зеленой полосой на спинной стороне. Опыления нет, в коротких редких игольчатых волосках в одном поперечном ряду на сегменте. Тергум без склеротизации. Маргинальные бугорки сосочковидные, небольшие. Расположены на Переднегрудь (или проторакс) – одна из трех составных частей груди насекомых, расположена ближе всего к головному концу тела (передний членик).

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Усики без вторичных ринарий, достигают до середины тела. Трубочки длинные, цилиндрические, светлые, не вздутые, перед крышечкой буроватые, в 1,7–2 раза длиннее пальцевидного хвостика.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальная самка (амфигонная) бескрылая, форма тела веретеновидная. Длина 2,2 мм.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Неполное |

| Яйцо (эмбрион) | 6 – 7 месяцев |

| Личинка | 10 – 15 |

Развитие

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйцо зимует на листьях всходов озимых злаковых культур, дикорастущих злаков и на падалице.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки, которые через 10–15 дней вырастают в партеногенетических самок-основательниц. Развиваясь в 5–7 поколениях, каждая самка производит на свет по 20–30 Личинка (или larva) – неполовозрелая фаза послезародышевого развития, в течение которой у членистоногих происходят основные процессы роста.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>генерация появляется на кормовых растениях со второго поколения. Вредители перелетают на незаселенные растения, где питаются и размножаются путем живорождения. К началу восковой спелости зерна культурные растения становятся непригодными для питания. В это время вредитель переселяется на дикие злаки, посевы сорго, молодые растения пожнивных посевов. Немного позднее Крылатая расселительница (или крылатая самка, крылатая девственница) – фаза жизненного цикла тлей, которая обеспечивает расселение колонии и миграцию на другие растения.

Подробнее при переходе по ссылке

«>крылатые девственницы обыкновенной злаковой тли предпочитают заселять всходы озимых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Нормальные самцы (амфигонные) появляются осенью с понижением температуры.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Яйца зимуют на листьях озимых злаков.

Особенности развития. Наиболее благоприятна для развития тли теплая погода без проливных дождей. В таких условиях вредитель размножается в массовом количестве, особенно в южных районах Ареал – часть земной поверхности или водного пространства, на которой встречаются представители вида или более крупного таксона.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Морфологически близкие виды

Подробнее при переходе по ссылке

«>имаго к описываемому виду близок Schizaphis jaroslavi. Отличается тем, что трубочки в 1,1–1, 4 раза длиннее хвостика. Самцы бескрылы. Питается на вейнике и тимофеевке.

Кроме указанного вида, в России часто встречается 4 вида рода Schizaphis:

- Schizaphis scirpi – на осоковых.

- Schizaphis caricis – на осоке.

- Schizaphis piri – на груше и злаках.

- Schizaphis palustris – на ситниковых, ситниковидных и злаках.

Географическое распространение

Подробнее при переходе по ссылке

«>ареала простирается на север до Москвы, охватывает Закавказье, юг Сибири, Среднюю Азию, Южное Приморье. Вредитель обитает в Южной Европе, Африке, Передней, Малой и Центральной Азии, Северной и Южной Америке.

Вредоносность

Обыкновенная злаковая тля – олигофаг, вредит зерновым злакам. Тли образуют колонии и высасывают сок из надземных органов растений. Повреждают ячмень, овес, пшеницу, сорго, просо, рис, рожь, кукурузу, джугар и многие дикорастущие злаки. Обитает на листьях, стеблях и листовых влагалищах.

Сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку способно нанести серьезный вред и привести к гибели растений. Поврежденные растения ухудшают качество зерна. У пшеницы проявляется щуплость, а у овса и ячменя пленчатость. За счет образования пустых колосков уменьшается урожайность. Вред сильно возрастает при пониженной влажности.

Одновременно обыкновенная злаковая тля переносит вирусы желтой карликовости ячменя и мозаики костра безостого.

Места повреждений на растении обесцвечиваются, иногда краснеют.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Экономический порог вредоносности устанавливается в трех фазах развития растений:

- Трубкование – при обнаружении 10 тлей на стебель при заселении 50% стеблей.

- Колошение – при обнаружении 5–6 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком.

- Налив зерна – при обнаружении 10–15 тлей на колос.

Источник