- Фрэнка мидоу сатклифа водяные крысы

- Сатклифф фрэнк мидоу водяные крысы

- Тема ребенка в истории фотографии ч.2.

- 31 мая 1941 года умер знаменитый английский фотограф Фрэнк Мидоу Сатклиф

- Предыдущие материалы в этом разделе:

- Сатклифф фрэнк мидоу водяные крысы

- 31 мая 1941 года умер знаменитый английский фотограф Фрэнк Мидоу Сатклиф

- Предыдущие материалы в этом разделе:

- Эксперимент «Вселенная-25»: как рай стал адом

Фрэнка мидоу сатклифа водяные крысы

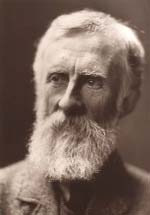

Фрэнк Мидоу Сатклиф (Frank Meadow Sutcliffe, 1853-1941) родился в семье художника, преподавателя и художественного критика Томаса Сатклифа. Отец привил Фрэнку любовь к искусству, он же научил его фотографировать и использовать фотокамеру как художественный инструмент. Выбор между живописью и фотографией за молодого человека сделала его мать: «Она часто повторяла, что придушит меня собственными руками, … если я стану художником. Она считала художников сумасшедшими», — вспоминал Фрэнк позднее, видимо сильно преувеличивая.

Таким образом Фрэнк Сатклиф стал фотографом; в 1874 году он открыл фотоателье в Танбридж-Уэлсе в графстве Кент, позднее переехал в город Уитби в Северном Йоркшире. Он был достаточно успешным портретным фотографом, вполне обеспечивающим себя и свою семью. Однако признание современников и потомков принес ему другой фотографический жанр: Сатклиф, может быть первый в истории фотографии, создал фотопортрет английского города конца викторианской эпохи. Его фотографии, на которых запечатлены сценки из городской жизни, так и хочется назвать репортажными, хотя с имеющимся у него оборудованием он не мог делать моментальных снимков — трудно представить фотографа, незаметно подкрадывающегося к своим «моделям» с тяжеленной камерой, снимающей на стеклянные пластины 45*60 сантиметров.

Одна из самых знаменитых фотографий Фрэнка Сатклифа «Водяные крысята» («The Water Rats») была сделана в 1886 году. Постановочная фотография, на которой изображена группа играющих в воде ребятишек, так и дышит жизнью! Она была настолько популярна, что принц Уэльский, будущий король Эдвард VII заказал себе большую копию этой фотографии.

Сатклиф много писал на фотографические темы, его статьи и юмористические рассказы о фотографах печатались в нескольких периодических изданиях. Он был членом «Королевского фотографического общества», а в 1892 году стал одним из основателей знаменитого лондонского фотоклуба «Linked Ring». Фрэнк Сатклиф ушел на пенсию в 1922 году и почти до самой смерти исполнял обязанности куратора Уитбинского литературного и философского общества.

Источник

Сатклифф фрэнк мидоу водяные крысы

Тема ребенка в истории фотографии ч.2.

Продолжаю тему, начатую в предыдущей статье о теме ребенка в истории фотографии.

Фотографии детей, на которых появлялся определенный социальный подтекст, привлекали вниманиет не только тех авторов, которые стремились создать выразительный документ. На рубеже восьмидесятых годов XIX века Питер Генри Эмерсон (1856 — 1936) начал прокладывать путь творческому пониманию фотографии, которое иодновременно учитывало непревзойденную достоверность самого изобразительного средства. Как свидетельствует книга, в которой Эмерсон подробно изложил свои взгляды, это направление получило название «натуралистическая фотография». Однако оно имело ничего общего с литературным натурализмом. На снимках людей это течение проявилось в стремлении отразить образ человека в его естественной окружающей среде. Подобная ориентация проявилась и в подходе к изображению детей.

Питер Генри Эмерсон “Женская школа”

Наиболее выдающихся результатов из всех приверженцев «натуралистической фотографии» достиг Фрэнк Мидоу Сатклифф (1853 – 1941). Его снимки купающихся мальчиков в гавани на мели относятся к наиболее известным произведениям мировой фотографии.

Фрэнк Мидоу Сатклифф “Водяные крысы”, 1896 г.

Развитие человечества происходит не прямолинейно, а по спирали. Нечто подобное можно наблюдать и в фотографии. На рубеже веков началось сильное подражание живописи в рамках широко распространившихся течений пикториализма * . На фотографиях детей эти тенденции отразились прежде всего в декоративном позировании моделей и таких способах освещения, которые еще более подчеркивали общее направление стилизации. На работе со светом во многих случаях сказалось увлечение импрессионизмом.

Подражанию живописным полотнам способствовало также использование смягчающей техники, снижающей богатство и точность в отражении подробностей. В этих условиях фотография не могла сказать ничего существенного о жизни детей. Мещанские слои общества удовлетворялись идеализированными портретами детей, утверждающими их представления о том, что не существует никаких социальных проблем.

Пикториалистическое понимание фотографии сначала отстаивали известные фотолюбители, такие как Роберт Демаши (1859-1938), но вскоре оно проникло в профессиональные фотоателье, изготовляющие портреты на заказ. Там оно удержалось дольше вего, из-за упомянутой популярности у заказчиков – мещан.

Еще в тридцатые годы ХХ века Франц Грейнер (1871-1948) защищал броммасло как наиболее подходящий технический прием для создания репрезентативных портретов. В свете этих взглядов дети на его снимках теряли врожденную шаловливость и веселость, т. к. превращались прежде всего в воплощение возвышенных традиций рода.

Главное течение творческой фотографии вплоть до начала первой мировой войны находилось под влиянием процветающего пикториализма, но наиболее талантливые одиночки уже в то время искали пути,позволяющие им лучше использовать все преимущества фотографического изображения. Этот реалистический подход начал проявляться и в портретах детей. В этой связи необходимо упомянуть прежде всего Льюиса Уиккеса Хайна (1878-1940), который получил академическую степень магистра в области социологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Но фотография все более привлекла его, в результате чего в 1908 году он отказывается от многообещающей педагогической карьеры и начинает работать в качестве исследователя и фотографа Национального комитета по работе детей. К положительным сторонам этого автора относится прежде всего отказ от какой бы то ни было стилизации, которая бы отвлекала внимание от продуманно выбранного содержания. Его фотографии детей реалистичны и показывают суровую правду действительности об использовании детского труда.

Льюис Хайн “Разносчик газет”

Льюис Хайн “Уличный ребенок”

Ниже Вы можете посмотреть видео с фотографиями Льюиса Хайна, посвященным использованию детского труда.

Продолжение читайте дальше .

* Пикториализм (англ. pictorialism , от англ. pictorial — живописный) — течение в европейском и американском фотографическом искусстве конца XIX — начала ХХ в.в., делающее фотографию, похожей на живопись и графику.

Для достижения сходства с живописными полотнами фотографы использовали специальные приемы съемки и печати. Существовало два направления пикториализма — оптическое (использование мягкорисующих объективов, фильтров) и технологическое (обработка позитива бихроматами, солями серебра и др. методы позитивной печати).

Наибольшее влияние пикториализм получил в 1885-1914 годах. С расцветом модернизма пикториалистский стиль перестал быть столь привлекательным и популярным. Позднее, начиная с 70-х годов ХХ века, наблюдается оживление интереса к наследию пикториалистов и даже определенное возвращение к их художественным методам (Салли Манн, в России – Георгий Колосков и др.).

Дорогие друзья, если Вам понравился представленный материал, не забывайте оставлять ретвиты и делиться с друзьями в социальных сетях.

31 мая 1941 года умер знаменитый английский фотограф Фрэнк Мидоу Сатклиф

Фрэнк Мидоу Сатклиф (Frank Meadow Sutcliffe, 1853-1941) родился в семье художника, преподавателя и художественного критика Томаса Сатклифа. Отец привил Фрэнку любовь к искусству, он же научил его фотографировать и использовать фотокамеру как художественный инструмент. Выбор между живописью и фотографией за молодого человека сделала его мать: «Она часто повторяла, что придушит меня собственными руками, … если я стану художником. Она считала художников сумасшедшими», — вспоминал Фрэнк позднее, видимо сильно преувеличивая.

Таким образом Фрэнк Сатклиф стал фотографом; в 1874 году он открыл фотоателье в Танбридж-Уэлсе в графстве Кент, позднее переехал в город Уитби в Северном Йоркшире. Он был достаточно успешным портретным фотографом, вполне обеспечивающим себя и свою семью. Однако признание современников и потомков принес ему другой фотографический жанр: Сатклиф, может быть первый в истории фотографии, создал фотопортрет английского города конца викторианской эпохи.

Его фотографии, на которых запечатлены сценки из городской жизни, так и хочется назвать репортажными, хотя с имеющимся у него оборудованием он не мог делать моментальных снимков — трудно представить фотографа, незаметно подкрадывающегося к своим «моделям» с тяжеленной камерой, снимающей на стеклянные пластины 45*60 сантиметров.

Одна из самых знаменитых фотографий Фрэнка Сатклифа «Водяные крысята» («The Water Rats») была сделана в 1886 году. Постановочная фотография, на которой изображена группа играющих в воде ребятишек, так и дышит жизнью! Она была настолько популярна, что принц Уэльский, будущий король Эдвард VII заказал себе большую копию этой фотографии.

Сатклиф много писал на фотографические темы, его статьи и юмористические рассказы о фотографах печатались в нескольких периодических изданиях. Он был членом «Королевского фотографического общества», а в 1892 году стал одним из основателей знаменитого лондонского фотоклуба «Linked Ring». Фрэнк Сатклиф ушел на пенсию в 1922 году и почти до самой смерти исполнял обязанности куратора Уитбинского литературного и философского общества. Источник.

Предыдущие материалы в этом разделе:

родился знаменитый литовский фотохудожник Виталий Бутырин

родилась знаменитый американский фотограф Джойс Теннесон

американский фотограф Джордж Лоуренс сделал знаменитый снимок «Сан-Франциско в руинах»

Сатклифф фрэнк мидоу водяные крысы

Фрэнк Мидоу Сатклиф (Frank Meadow Sutcliffe, 1853-1941) родился в семье художника, преподавателя и художественного критика Томаса Сатклифа. Отец привил Фрэнку любовь к искусству, он же научил его фотографировать и использовать фотокамеру как художественный инструмент. Выбор между живописью и фотографией за молодого человека сделала его мать: «Она часто повторяла, что придушит меня собственными руками, … если я стану художником. Она считала художников сумасшедшими», — вспоминал Фрэнк позднее, видимо сильно преувеличивая.

Таким образом Фрэнк Сатклиф стал фотографом; в 1874 году он открыл фотоателье в Танбридж-Уэлсе в графстве Кент, позднее переехал в город Уитби в Северном Йоркшире. Он был достаточно успешным портретным фотографом, вполне обеспечивающим себя и свою семью. Однако признание современников и потомков принес ему другой фотографический жанр: Сатклиф, может быть первый в истории фотографии, создал фотопортрет английского города конца викторианской эпохи. Его фотографии, на которых запечатлены сценки из городской жизни, так и хочется назвать репортажными, хотя с имеющимся у него оборудованием он не мог делать моментальных снимков — трудно представить фотографа, незаметно подкрадывающегося к своим «моделям» с тяжеленной камерой, снимающей на стеклянные пластины 45*60 сантиметров.

Одна из самых знаменитых фотографий Фрэнка Сатклифа «Водяные крысята» («The Water Rats») была сделана в 1886 году. Постановочная фотография, на которой изображена группа играющих в воде ребятишек, так и дышит жизнью! Она была настолько популярна, что принц Уэльский, будущий король Эдвард VII заказал себе большую копию этой фотографии.

Сатклиф много писал на фотографические темы, его статьи и юмористические рассказы о фотографах печатались в нескольких периодических изданиях. Он был членом «Королевского фотографического общества», а в 1892 году стал одним из основателей знаменитого лондонского фотоклуба «Linked Ring». Фрэнк Сатклиф ушел на пенсию в 1922 году и почти до самой смерти исполнял обязанности куратора Уитбинского литературного и философского общества.

31 мая 1941 года умер знаменитый английский фотограф Фрэнк Мидоу Сатклиф

Фрэнк Мидоу Сатклиф (Frank Meadow Sutcliffe, 1853-1941) родился в семье художника, преподавателя и художественного критика Томаса Сатклифа. Отец привил Фрэнку любовь к искусству, он же научил его фотографировать и использовать фотокамеру как художественный инструмент. Выбор между живописью и фотографией за молодого человека сделала его мать: «Она часто повторяла, что придушит меня собственными руками, … если я стану художником. Она считала художников сумасшедшими», — вспоминал Фрэнк позднее, видимо сильно преувеличивая.

Таким образом Фрэнк Сатклиф стал фотографом; в 1874 году он открыл фотоателье в Танбридж-Уэлсе в графстве Кент, позднее переехал в город Уитби в Северном Йоркшире. Он был достаточно успешным портретным фотографом, вполне обеспечивающим себя и свою семью. Однако признание современников и потомков принес ему другой фотографический жанр: Сатклиф, может быть первый в истории фотографии, создал фотопортрет английского города конца викторианской эпохи.

Его фотографии, на которых запечатлены сценки из городской жизни, так и хочется назвать репортажными, хотя с имеющимся у него оборудованием он не мог делать моментальных снимков — трудно представить фотографа, незаметно подкрадывающегося к своим «моделям» с тяжеленной камерой, снимающей на стеклянные пластины 45*60 сантиметров.

Одна из самых знаменитых фотографий Фрэнка Сатклифа «Водяные крысята» («The Water Rats») была сделана в 1886 году. Постановочная фотография, на которой изображена группа играющих в воде ребятишек, так и дышит жизнью! Она была настолько популярна, что принц Уэльский, будущий король Эдвард VII заказал себе большую копию этой фотографии.

Сатклиф много писал на фотографические темы, его статьи и юмористические рассказы о фотографах печатались в нескольких периодических изданиях. Он был членом «Королевского фотографического общества», а в 1892 году стал одним из основателей знаменитого лондонского фотоклуба «Linked Ring». Фрэнк Сатклиф ушел на пенсию в 1922 году и почти до самой смерти исполнял обязанности куратора Уитбинского литературного и философского общества. Источник.

Предыдущие материалы в этом разделе:

родился знаменитый литовский фотохудожник Виталий Бутырин

родилась знаменитый американский фотограф Джойс Теннесон

американский фотограф Джордж Лоуренс сделал знаменитый снимок «Сан-Франциско в руинах»

Эксперимент «Вселенная-25»: как рай стал адом

Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Однако в результате вся колония мышей вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество?

Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в 60–70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин, «поведенческая раковина» (behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности. Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого человека в частности.

Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое поколение, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом психического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и высотой полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура (+20 °C), присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте, были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было, максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей.

Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рождения первых детенышей началась вторая стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу C. В этот момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.

Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества «отверженных», либо на любых других мышей.

Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и размножаться, среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.

Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».

Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х. Марден провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но к удивлению ученых, «красивые» и самки-одиночки свое поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.

Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая смерть» — это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться места в социальной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии. Растущая численность популяции, увеличение скученности, повышение уровня физического контакта, всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению. В условиях идеального мира, в безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой, размножение и забота о потомстве, защита территории и детенышей, участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши отказались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления первой смерти физическая смерть («вторая смерть» по терминологии Кэлхуна) неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой смерти» значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях «рая».

Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные функции, поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения «красавцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым рутинным, повседневным действиям для поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жизни полной борьбы и преодоления — это «первая смерть» по терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, и все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов…

Источник