Гамазоидные клещи

Надсемейство Gamasoidea объединяет свыше 20 семейств мелких клещей, из которых ветеринарное значение имеют представители сем. Dermanyssidae. Наружные покровы гамазоидных клещей от желтоватого до красноватого цвета (у насосавшихся крови). У паразитических видов питаются кровью нимфы и имаго. Сосут кровь и откладывают яйца многократно. Живут гамазоиды 6-7 месяцев. Преобладающее число гамазоидных клещей — наружные паразиты домашних и диких птиц, а также животных. Паразитические гамазоиды часто принадлежат к кровососам, а также способны переносить возбудителей инфекционных болезней.

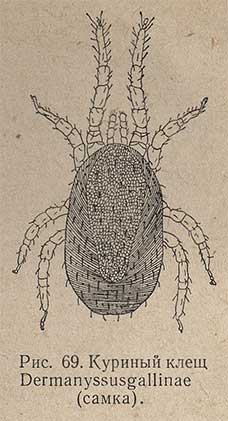

Куриный клещ (Dermanyssus gallinae) — наиболее распространенный из сем. Dermanyssidae. Он имеет удлиненное, менее 1 мм длины, овальной формы тело с длинным хоботком и конечностями и щитком на дорсальной стороне (рис. 69). У куриного клеща токсичная слюна.

После насасывания крови самки откладывают около 20 яиц в щелях и трещинах птичников; через 2-3 суток вылупляются личинки, которые после питания на птице превращаются вначале в нимфу I, затем в нимфу II. Насосавшись крови, нимфа II превращается в имаго. При благоприятных условиях развитие одной генерации (от яйца до имаго) куриного клеща завершается за семь дней. Эти клещи — ночные паразиты: кратковременно сосут кровь у птиц в ночное время, после чего уходят в укрытия. При отсутствии в помещении птицы клещ может нападать на животных и даже на человека.

Куриный клещ широко распространен в старых неблагоустроенных птичниках, особенно в южных районах. Он причиняет значительный ущерб птицеводству, снижая упитанность и яйценоскость взрослых кур, а при массовом нападении может вызвать падеж цыплят.

Меры борьбы. Важную роль в борьбе с куриным клещом играют периодические дезакаризации помещений (через десять дней) эмульсиями, аэрозолями, дустами, акарицидных средств и хорошее санитарное состояние помещений на птицефермах.

Высокий акарицидной активностью против куриного и персидского клещей обладает севин, применяемый в форме 0,25%-ной суспензии (200 мл на 1 м2) и 7,5%-ного дуста (4 г на 1 м2) для обработки мест обитания клещей. Дезакаризацию птичников севином можно проводить после вывода из них птицы, а также в присутствии птицы (взрослой). Кроме того, птичники обрабатывают 0,5%-ным раствором хлорофоса (с добавлением 0,25%-ного раствора ОП-7) в присутствии кур-несушек с интервалом в 5-10 дней.

Источник

Гамазоидные клещи паразитология ветеринария

Гамазоидные клещи

Гамазоидные клещи (надсем. Gamasoidea) объединяют до 20 семейств и более 300 родов. Среди них встречаются свободноживущие, хищные и паразитические. В числе последних не только временные и постоянные эктопаразиты, но и эндопаразиты, обитающие в носовой полости, в трахеях и легких птиц, в лобных пазухах и носовой полости тюленей, в дыхательных органах змей, в ушах крупного рогатого скота. У некоторых гамазид наблюдается смена хозяев (полифагия) и нападение на человека. Такие клещи могут иметь эпидемиологическое и эпизоотологическое значение, как переносчики возбудителей заболеваний.

Форма тела гамазид овальная или яйцевидная. Длина тела клещей у большинства видов около 0,5 мм и не выше 1 мм. Наружные покровы обычно желтоватого, коричневого или буроватого, реже оранжевого цвета; насосавшиеся крови особи приобретают красноватую окраску.

Среди паразитических гамазид ветеринарное значение имеют клещи семейства Depmanyssidae. В частности вид Depmanyssus gallinae — куриный клещ. Обитает в птичниках, гнездах голубей, клетках комнатной птицы. Это гнездовый паразит, облигатный кровосос, способен длительно голодать, сохраняясь в щелях помещений. В зимнее время впадают в оцепенение, а с наступлением теплых дней питаются и интенсивно размножаются.

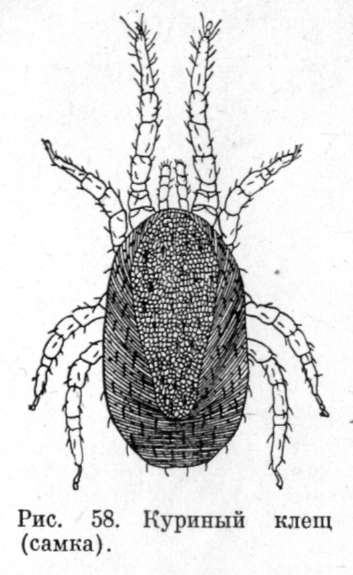

D. gallinae — небольшие, подвижные клещи, длина самки 0,75 мм, ширина 0,4 мм, самца — соответственно 0,6 и 0,32 мм. Голодные клещи светло-оранжевого цвета, после насыщения кровью становятся красными, увеличиваясь в размере (1,5-2 мм). Тело удлиненно-овальное, несколько растягивается сзади, утолщенное, покрыто редкими многочисленными волосками. На спинной стороне находится сравнительно большой щиток, вытянутый в продольном направлении и несколько суженный сзади.

Ротовой аппарат колюще-сосущего типа; хоботок длинный, далеко выступает за передний край тела, хелицеры стилетовидные, гипостом покрыт зубчиками. Глаз нет. Дышат с помощью трахей — дыхальца (стигмы) открываются у основания 3-й и 4-й пары ног. Ноги длинные, коксы причленены к телу подвижно. Половое и анальное отверстия расположены на вентральной стороне тела.

Нимфы и имаго нападают на птицу ночью (при массовом размножении — и днем), 10-30 минут сосут кровь, после чего вновь прячутся в щелях помещений, насестов, гнезд и др. При отсутствии птицы могут нападать на животных и человека. Личинки не питаются и не нападают на хозяина.

Самки после каждого насыщения кровью откладывают до 20 яиц. Через 2-3 суток (при температуре +25-25°) вылупляются личинки, которые последовательно превращаются в протонимфу и дейтонимфу, а последние — в половозрелых клещей (самцов и самок). Линька нимф и превращение их в имаго происходит только лишь после одного обильного насыщения кровью. В среднем цикл развития завершается за 12-15 суток, за сезон развиваются десятки поколений.

Сбор гамазид и их исследование. Клещей D. gallinae собирают с кур и других птиц ночью в птичниках при свете яркого фонаря. Их обнаруживают на голове (около гребня и век), на шее, под крыльями и в складках кожи с внутренней стороны ног. Присосавшихся клещей снимают тонким пинцетом, а свободно двигающихся — тонкой кисточкой, препаровальной иглой, заостренной деревянной палочкой, предварительно смоченной 70°-ным спиртом.

Для выявления дерманиссусов в птичниках их осматривают в любое время суток, но лучше это делать ночью. Осматривают трещины и щели в насестах и стенах, в гнездах, под корой столбов и балок и др. Клещей из таких убежищ извлекают пинцетами или палочками с ватными или марлевыми тампонами на концах, собирая субстрат, а также сметая его с насестов и из трещин кисточками в подставленную посуду. Отдельные порции собранного субстрата помещают в бактериологические чашки и исследуют под бинокуляром или лупой. Голодные подвижные клещи и их яйца лучше заметны на темном фоне, а упитанные клещи — на светлом. Чтобы клещи не выползали из чашек, края их смазывают вазелином.

При необходимости собранных клещей фиксируют в мелких пробирках 70°-ным спиртом или жидкостью «Удеманса» (87 частей 70°-ного спирта, 8 частей ледяной уксусной кислоты и 5 частей глицерина). Жидкость особенно рекомендуется для фиксации мелких клещей — гамазовых, краснотелковых, перьевых и личинок иксодид.

Источник

ГАМАЗОИДНЫЕ КЛЕЩИ

Надсемейство Gamasoidea включает в себя большое количество свободно живущих и паразитических видов. Из последних значение имеет куриный клещ Dermanyssus gallinae. Куриные клещи небольшого размера — 0,75 мм. Они подвижны. Нападают на птиц ночью, а при большом размножении и днем. После насасывания кровью становятся красными. Обитают клещи в помещениях для птицы и в гнездах диких птиц (рис. 58).

Гамазоидные клещи часто встречаются в птичниках, а также на птицефабриках, если в них плохо убирается помет, имеется пыль. При строительстве птицефабрик и птичников следует предусматривать устройство всех деревянных конструкций без щелей и трещин. На функционирующих фабриках, в птичниках борьба с гамазоидными клещами сводится к ежедневной уборке помета, удалению пыли в клетках, на потолках и в других местах. Своевременная дератизация помещения и удаление гнезд диких птиц снаружи помещения — необходимые меры профилактики, так как на крысах клещи могут распространяться по всей территории фабрики, а на диких синатропных птицах паразитируют куриные клещи.

На птицефабрике дезакаризацию проводят посекционно. Из секции удаляют деревянные конструкции, и их обрабатывают так же, как и против персидских клещей. Стены и потолки ремонтируют при наличии убежищ для клещей. Стены, потолок и пол опрыскивают 1%-ным раствором хлорофоса или 0,25%-ной суспензией севина из расчета 200 мл на 1 м 2 .

Если удалить птицу из помещения нельзя, то в ее присутствии (но не моложе трехмесячного возраста) можно обрабатывать батарейные клетки и другое оборудование 0,5%-ным водным раствором хлорофоса, 0,1-0,25%-ной суспензией севина или 0,02%-ной водной эмульсией ДДВФ.

Источник

Гамазоидные клещи (надсемейство Gamasoidea)

Dermanyssus gallinae (куриный клещ) семейства Dermanyssidae довольно распространен во всех зонах СНГ и других государств.

Живет в птичниках, гнездах домашних и диких птиц (воробьев, ласточек, голубей). У кур вызывает снижение яйценоскости, истощение, в случае массового нападения молодняк часто гибнет. Клещ нападает на людей и иногда на домашних животных, вызывая при этом зуд и аллергический дерматит.

Морфология. Клещ имеет овальное нежное тело 0,75 мм длиной, бледно-желтого цвета. Насосавшись крови, он увеличивается в размере до 2 мм, становится красным или коричневым с металлическим оттенком. Хоботок колюще-сосущего типа. Ноги длинные, заканчиваются коготками и подушечкой, которая легко присасывается.

Цикл развития. В своем развитии проходит стадии яйца, личинки, протонимфы, дейтонимфы и имаго в течение 6 — 12 суток. В южных зонах за год развивается 20 — 24, в северных — до 5 — 6 генераций клещей. Все стадии клеща способны голодать до одного года. Клещи нападают на птиц ночью. Активны в теплое время года. Личинки кровью не питаются.

Клещи переносят возбудителей боррелиоза, орнитоза, холеры, чумы птиц.

Профилактика и меры борьбы. Птичники обрабатывают акарицидными препаратами в отсутствие птицы из расчета 100 — 200 мл/м 2 . Через две недели обработку повторяют. Птицу опрыскивают малотоксичными растворами и эмульсиями препаратов группы ФОС и пиретроидов.

Кроме того, помещение, клетки, вольеры очищают от мусора, помета и ремонтируют, щели засыпают, цементируют, стены красят, снимают гнезда воробьев и ласточек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: под ред. В.Ф. Галата и А.И. Ятусевича. Руководство по ветеринарной паразитологии. Минск: ИВЦ Минфина, 2015. — 496 с.

Источник

Общая характеристика гамазоидных клещей

Гамазиды ведут разнообразный образ жизни: одни из них — постоянные паразиты, другие — временные, нападающие на позвоночных и беспозвоночных для питания, третьи — свободноживущие, обитающие в почве, лесной подстилке, на пастбищах, в гнездах птиц, норах грызунов и т. п., ведя хищнический образ жизни или питаясь детритом.

Гамазоидные клещи отличаются мелкими размерами. Их тело не превышает в длину 0,2—0,5 мм. Взрослые клещи многих видов имеют дорсальные и вентральные щитки. Форма тела овальная или яйцевидная. Наружные покровы желтоватого, коричневого, бурого или оранжевого цвета. На теле и ногах имеются многочисленные щетинки. Ротовой аппарат паразитических гамазид грызущего, режуще-лижущего или режуще-сосущего типа. Этому соответствует и тип питания: способны поедать различных мелких беспозвоночных (хищничество), гниющие остатки (схизофагия) и кровь позвоночных (гематофагия).

Кроме непосредственного вреда, который причиняют паразитические гамазовидные клещи, некоторые из них имеют большое эпизоотологическое и эпидемиологическое значение как переносчики возбудителей трансмиссивных заболеваний. Среди них наиболее вредным в хозяйственном отношении является куриный клещ Dermanyssus gallinae (семейство Dermanyssidae).

Клещей семейства Dermanyssidae относят к гнездово-норовым паразитам. Они вступают в контакт с хозяевами только во время питания, а по насыщении кровью покидают его и скрываются в трещинах, щелях или мусоре в птичниках или норах грызунов. Клещам свойствен отрицательный фототаксис, и нападение происходит обычно в темноте.

- D. gallinae (птичий клещ, куриный клещ, красный куриный клещ) — частый обитатель птичников, паразитирует на домашних и диких птицах; нападает на животных и человека (рис. 148). Тело клеща удлиненно-овальной формы, покрыто короткими волосками, размерами (0,6…0,8)х(0,3…0,4) мм. Окраска зависит от степени насыщения кровью: голодные — светло-желтые, напитавшиеся — красные, в последующем — желто-коричневые. Ноги развиты хорошо, с коготками и присасывательными подушечками на лапках; первая пара ног выполняет функции органов осязания и хеморецепторов. На дорсальной стороне тела заметен щиток, суживающийся кзади. Хоботок имеет сильно вытянутые стилетовидные хелицеры, хорошо приспособленные к прокалыванию кожи.

Днем клещи прячутся в щелях гнезд, клеток, стен, потолков, мусоре и т. п. На прокормителей нападают ночью. Питание клещей (нимфы и имаго) продолжается от нескольких минут до часа и более. За это время поглощается объем крови, превышающий массу тела голодного клеща до 10 раз. Личинки не питаются.

Дерманиссусам, как и всем дерманиссидам, свойственна гонотро-фическая гармония — откладка яиц самками совершается лишь после насыщения кровью. В одной кладке может быть от 3 до 20 яиц, что зависит от количества выпитой крови. В оптимальных условиях клещи проходят от 5 до 8 гонотрофических циклов.

Клещи D. gallinae сравнительно теплолюбивы, и оптимальные условия создаются для них при температуре 20—26 °С, когда цикл развития занимает 10—12 сут. В курятниках клещи нормально перезимовывают, не питаясь в течение 6—11 мес.

- D. gallinae вызывает у кур дерманисомоз. Им болеет птица всех возрастов. На птиц клещи нападают не только в теплое время года, но и в течение года, когда в птичниках поддерживается температура в пределах 20—25 °С. Особенно интенсивно они размножаются летом во время жары. При массовом размножении клещи нападают не только ночью, но и в светлое время суток. Перенос клещей осуществляется с тарой, инвентарем, оборудованием, во время перегруппировки стад, обслуживающим персоналом и синантропными птицами.

Куриные клещи способны переносить возбудителей спирохетоза, пастереллеза, орнитоза, холеры, чумы и микоплазмоза птиц и некоторых болезней животных.

Ночью во время нападения клещей куры сильно беспокоятся, не спят, кудахчут, иногда сваливаются с насеста. Во время кровососания клещи инокулируют слюну, обладающую токсическими свойствами. От кровопотерь и интоксикации развивается анемия: слизистые оболочки, гребень, сережки становятся бледными. Местные поражения кожи характеризуются покраснением, появлением папулезной сыпи и расчесов Выпадают перья, появляются расклевы.

Птица истощается. Снижается яйценоскость: хозяйство недобирает от каждой тысячи кур-несушек в среднем за год 36 тыс. яиц. Наиболее сильно страдает молодняк, известны случаи массовой гибели цыплят недельного возраста.

При патологоанатомическом вскрытии трупы истощены, кожа местами без оперения, со следами расклева; внутренние ткани и органы анемичны.

Диагноз ставят на основании симптомов болезни и обнаружения клещей в местах их обитания. Ночью при ярком освещении осматривают насесты, стены, пол клеток и тело птиц.

Для предотвращения заноса клещей инвентарь и оборудование, поступающие из других птичников, подвергают дезакаризации, а птиц карантинируют. При строительстве птичников избегать пористых строительных материалов (камыша, фанеры). Для ограничения заноса клещей воробьями, ласточками закрывать окна, двери, вентиляционные трубы закрывать сеткой, уничтожать гнезда птиц, гнездящихся вблизи птичников.

Периодически обследуют помещения и птиц на наличие клещей. Своевременно проводят профилактический ремонт.

Для дезакаризации помещений применяют те же средства и методы, что и против персидских клещей. Но концентрация может быть несколько занижена, так как дер-маниссусы менее устойчивы к акарицидным препаратам.

Учитывая, что при температуре 24 °С и выше куриные клещи проявляют повышенную активность, применение акарицидов в этом диапазоне температур обеспечивает наиболее высокую эффективность обработки. Ее повторяют через 5—6 сут. Если дезакаризацию проводят при температуре 20—22 °С, то интервал между обработками увеличивают до 8 сут. При температуре ниже 20 °С эффективность акарицидов снижается, поэтому температуру в помещении необходимо повысить до 20 «С и выше.

Птичники с профилактической целью подвергают дезакаризации однократно не позднее чем за 2 сут до ввода птицы в помещение.

Alveonasus lahorensis (кошарный клещ) подсемейства Ornithodorinae; тело имаго плоское, удлиненно-овальное, с почти параллельно идущими боковыми краями, передний конец заострен, задний закруглен. Размеры самки 10×5 мм, самца 8×4 мм.

Хитиновый покров грубый, звездчатой структуры, светлосерого цвета, состоящий из ямок, гребешков и дисков. Ноги довольно длинные. Отличительный признак — наличие на дорсальной поверхности лапки первой пары ног трех бугорков, а на лапке четвертой пары — одного. Половое отверстие находится на уровне первых кокс, анальное — на срединной линии тела, отступя назад от кокс четвертой пары ног.

Клещи обитают в животноводческих помещениях: в трещинах стен, столбов, под штукатуркой, в щелях между кирпичами; здесь и при отсутствии животных они могут жить в течение нескольких лет. Паразитируют на овцах, крупном рогатом скоте, верблюдах, реже — на лошадях, ослах и человеке. Нападают преимущественно в осенние и весенние месяцы. Оплодотворенная самка откладывает от 60 до 500 яиц, из которых вылупляются личинки и нападают на животных. Личинки на хозяине линяют в нимф первой, второй и третьей фаз развития. Отпавшие нимфы линяют в имаго. За год кошарные клещи в отличие от персидских клещей проходят один гонотрофический цикл.

Взрослые клещи паразитируют на животных кратковременно (0,5—2 ч) и, насосавшись крови, прячутся в щелях постройки. Личинки и нимфы продолжительный период (30—45 сут) паразитируют на одном животном, что способствует распространению кошарных клещей при зимних перегонах овец из одних помещений и хозяйств в другие.

Северная граница ареала кошарных клещей лежит в пределах 44° северной широты.

Личинки и имаго кошарных клещей нападают на животных осенью, зимой и ранней весной во время пребывания животных в помещениях. Массовая заклещеванность овец личинками и нимфами наблюдается с декабря по март. Нападение клещей происходит сразу, в первые же ночи размещения животных в помещениях. В течение первого месяца пребывания овец в заклещеванной кошаре на них нападают почти все отродившиеся голодные личинки.

- A. lahorensis является переносчиком возбудителей бруцеллеза, туляремии, пастереллеза, анаплазмоза и тейлериоза овец, трипанозомоза верблюдов, энцефаломиелита лошадей, возвратного тифа у человека; служит причиной клещевого токсикоза у овец (альвеоназусос). Кошарные клещи — кровососы. Слюна обладает токсичным действием. Тяжесть болезни и ее исход зависят от численности питающихся клещей, вида, возраста и индивидуальной чувствительности животного.

При паразитировании единичных клещей видимых отклонений в клиническом статусе не отмечается. В местах присасывания возникают очажки и кровоподтеки. При наружном осмотре на таких участках тела шерсть несколько взъерошена.

При значительном поражении клещами овцы проявляют беспокойство, трутся, переминаются с ноги на ногу, отряхиваются, иногда наблюдается сильное возбуждение. Такие симптомы в отаре наблюдаются в течение 10—15 сут. Затем признаки беспокойства и возбуждения затухают и сменяются общим угнетением. Овцы теряют упитанность, отстают от отары. Временами у животных, находящихся в состоянии депрессии, наблюдается непродолжительное возбуждение: овцы вскакивают, запрокидывают голову назад, появляются дрожание мышц ног, туловища, слабость конечностей; животные чаще лежат. У отдельных животных происходит паралич задних, затем передних конечностей, мышц шеи и головы. На внешнее раздражение овцы не реагируют.

Обычно паралич возникает в период питания нимф третьей стадии, но при сильной инвазии заболевание и смерть могут быть и во время питания нимф второй стадии Половозрелые клещи, личинки и нимфы первой стадии паралича не вызывают. Заболевание обычно наступает через 20—30 сут после нападения личинок, из которых к этому времени на животных вырастают нимфы второй и третьей стадий.

Температура тела обычно в пределах нормы, пульс несколько замедлен, вялый до нитевидного, дыхание поверхностное, неровное, жвачка и аппетит сохраняются Отмечают анемию, лейкоцитоз, замедление СОЭ, у некоторых животных — слезотечение и истечение слизи из носа. Молодые животные при одинаковой пораженности клещами болеют тяжелее, чем взрослые. Наиболее подвержены заболеванию овцы грубошерстных пород. Клинически выраженное заболевание длится 3—5 сут, но иногда смерть наступает в течение первых суток Смертность достигает 50—70 %.

У крупного рогатого скота заболевание протекает менее выражено. Отмечается снижение упитанности и удоев молока. Наблюдаются учащение пульса, гипотония рубца

Диагноз устанавливают на основании эпизоотологических данных, обнаружения половозрелых клещей, личинок, нимф в субстрате из трещин помещений, а также на животных.

Лечение симптоматическое. Овец с признаками клещевого токсикоза необходимо обследовать и освободить от паразитирующих на них клещей, удаляя их механически или обрабатывая акарицидами.

Борьбу с кошарными клещами проводят с учетом их биологии, т. е. комплексно — в помещениях и на животных. Для уничтожения клещей в помещениях применяют водную суспензию дилера (1 %), водные эмульсии перметрина (0,025 %), амбуша (0,05 %), диазинона (1 %), бензофосфата (0,5 %), блотика (0,02 %), эктомина (1 %) и дымовые шашки типа НБК (Г-17), эмульсии дециса, цимбуша и арриво (0,01—0,02 %). Норма расхода жидкости 200—400 мл/м2.

Используя поведенческие особенности кошарных клещей, для борьбы с ними на стенах устраивают «ловчие щели», где клещи собираются, и их уничтожают без применения ядохимикатов. Или делают вдоль стен дезакаризационные барьеры: на высоте 1 м от пола по внутреннему периметру помещения щели в стенах заполняют акарицидными препаратами с продолжительным остаточным действием (дусты севина, бензофосфата и др.).

Для уничтожения клещей на животных (а также с профилактической целью) овец купают осенью в ваннах в эмульсиях различных акарицидных препаратов, применяемых для борьбы с псороптозом овец. В зимнее время применяют различные дусты, а также препараты системного действия (диоксафос, сульфидофос-20, эктопор, эктомин, препараты ПЭКТ и ЦИПЭК). Последние поливают тонкой струйкой на кожу вдоль позвоночного столба в дозах, зависящих от живой массы животного.

Источник