Муравьи-шагомеры: дорога по памяти

Мы постоянно говорим о том, что муравьиное царство хранит в себе множество тайн. И несмотря на почти двух вековую историю изучения муравьев, в мире мирмекологии постоянно происходят открытия. Об одном из них расскажем сегодня.

Встроенный шагомер

Муравей Cataglyphis fortis, обитающий в пустыне Сахара, способен измерять пройденное расстояние количеством шагов. Такой вывод сделали швейцарские и немецкие мирмекологи в ходе серии экспериментов.

В пустыне нет привычных ориентиров, поэтому вместо ароматических маркеров муравьи определяют направление движения по солнцу и считают количество пройденных шагов. Интересно, что насекомым не обязательно возвращаться в муравейник той же дорогой. Муравьи показали способность не только считать шаги и запоминать направление движения, но и рассчитывать кратчайший и оптимальный путь назад.

Муравей-лоцман

Получается, что для вычисления дороги насекомым нужно не только запоминать количество пройденных шагов, но и определять нахождение солнца в определенный момент времени и свое положение относительно него. На такое способен не каждый человек!

При этом точный механизм ориентации пустынных муравьев остается загадкой для ученых. Ведь они безошибочно определяют направление и расстояние даже ночью. И с учетом того, передвигались ли они с грузом или налегке.

Подтверждено экспериментом

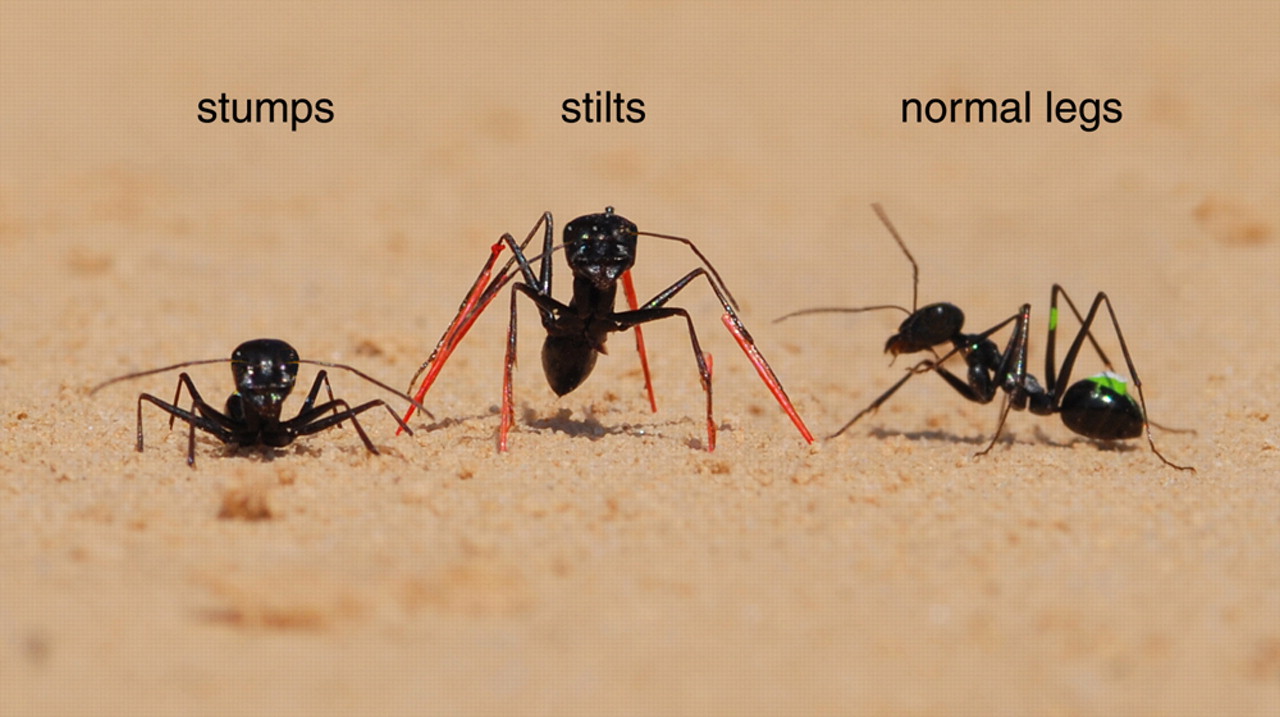

Доказать эту гипотезу получилось следующим образом: ученые искусственным образом изменяли насекомым длину ног, что меняло ширину шага муравьев. В результате муравьи ошибались в пройденном расстоянии и не попадали в нужную точку.

В ходе экспериментов выяснилось, что муравей запоминал пройденное от гнезда до кормушки расстояние. И в случае изменения длины шага не доходил или переходил обратное расстояние, считая, что достиг цели.

Замерив длину шага насекомых до и после изменения ученые соотнесли ее с пройденным туда и обратно расстоянием и получили четкое соотношение, показывающее, что насекомые ориентировались именно на количество пройденных шагов. При этом отмечается, что спустя некоторое время муравьи привыкали к новой длине шага и уже не ошиблись в расчетах.

Научный подход

В мире мирмекологии постоянно совершаются открытия. И если некоторые процессы в жизни муравейника достаточно изучены, то другие остаются загадкой. А значит каждый внимательный кипер имеет шанс вписать свое имя в историю науки. Так что киперство это не только увлекательное хобби, но и серьезная область науки, где у каждого есть возможность проявить свой талант.

Источник

Муравьи считают свои шаги

Швейцарские и немецкие энтомологи установили, что обитающий в пустыне Сахара муравей Cataglyphis fortis измеряет пройденное расстояние шагами. Чтобы доказать это, ученые изменяли насекомым длину ног. Муравьи «на ходулях» недооценивали пройденное расстояние, а муравьи «на культях» считали, что прошли больше, чем на самом деле. Точное определение пройденного расстояния, наряду с «внутренним компасом», необходимо муравьям для вычисления прямого курса при возвращении в гнездо после долгих странствий по лишенной ориентиров пустыне.

«Человек вышел из точки А и прошел 3 км на север, потом повернул на 35° влево, прошел еще 2 км и пришел в точку Б. В какую сторону ему следует идти, чтобы по прямой вернуться в точку А?»

Даже люди с высшим образованием испытывают большие затруднения при решении подобных задач, особенно если под рукой нет калькулятора (если и вспомните формулу — лично я ее не помню — ни за что не вспомните нужные синусы-косинусы). Многие общественные насекомые, однако, решают такие задачи с удивительной точностью, безошибочно возвращаясь в гнездо кратчайшим маршрутом после долгих странствий с множеством поворотов. Причем для этого им даже не нужны ориентиры. Обитающему в пустыне Сахара муравью Cataglyphis fortis на ориентиры рассчитывать вообще не приходится — кругом один песок, а поиски корма в этой безжизненной местности требуют длительных и далеких путешествий.

Для вычисления курса пустынные муравьи используют информацию о длине и направлении каждого пройденного отрезка пути. Направление они определяют по солнцу, как и многие другие животные. Между прочим, для этого нужно иметь еще и хороший внутренний хронометр, календарь и «встроенные» в мозг таблицы движения солнца по небосклону, поскольку это движение отнюдь не равномерно — около полудня, например, угловая скорость движения солнца намного выше, чем утром и вечером.

Метод, при помощи которого пустынные муравьи определяют пройденное расстояние, до сих пор оставался неизвестным. К ним неприменима «энергетическая гипотеза», согласно которой животные могут определять пройденное расстояние по затраченным усилиям. Ведь муравьи безошибочно прокладывают курс независимо от того, идут они налегке или с грузом. Не пользуются они и методом «зрительного потока» (optic flow), подобно пчелам, которые оценивают дальность полета по суммарному количеству «мелькания в глазах». Пустынные муравьи не ошибаются в оценке пройденного пути ни в темноте, ни на искусственных абсолютно гладких поверхностях, где не за что зацепиться взгляду, ни даже лишенные возможности видеть.

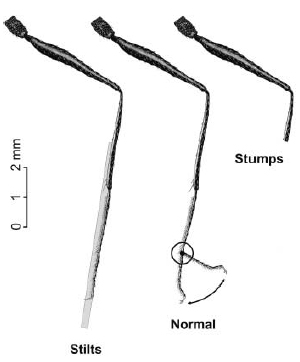

Манипуляции с длиной ног пустынного муравья: «ходули» (stilts), нормальные ноги (normal) и «культи» (stumps). Рис. из статьи в Science

Еще в 1904 году было высказано предположение, что муравьи меряют расстояние шагами (H. Piéron. 1904. Du rôle du sens musculaire dans l’orientation des fourmis. Bull Inst Gen Psychol 4:168–186), но до сих пор эту гипотезу никто не пытался проверить. Пробел решил восполнить Матиас Витлингер из Ульмского университета и его коллеги — энтомологи из Германии и Швейцарии, уже давно изучающие поведение пустынных муравьев.

В ходе эксперимента одним муравьям ноги обрезали (точно посередине голени), другим удлиняли, приклеивая свиную щетинку.

Муравьев приучили бегать из гнезда к кормушке по прямому желобку длиной 10 м. Возле кормушки муравьев ловили, меняли им длину ног, давали в челюсти кусочек пищи (чтобы было с чем возвращаться в гнездо) и выпускали в другой желобок, ориентированный параллельно исходному. Муравьи немедленно отправлялись в «обратный путь», то есть бежали в сторону предполагаемого гнезда. Пробежав по прямому желобку определенное расстояние, соответствующее, как они полагали, расстоянию от кормушки до гнезда, муравьи вылезали из желобка и начинали бегать туда-сюда в поисках входа в гнездо.

Ученые тщательно замеряли расстояние между той точкой, где муравей был выпущен в желобок, и той, где он переключался с поведенческой программы «бегу домой» на программу «где же вход?». Оказалось, что муравьи, которым не меняли длину ног, начинали искать вход, пройдя в среднем 10,2 м, муравьи на ходулях пробегали 15,3 м, а муравьи на культях — лишь 5,75 м.

После этого муравьев с измененной длиной ног возвращали в гнездо, где они продолжали жить и совершать успешные рейды за пропитанием в течение многих дней, что говорит о том, что совершенные над ними манипуляции не слишком сильно им повредили. Правда, двигались они несколько медленнее «немодифицированных» сородичей. Средняя скорость передвижения нормального рабочего муравья этого вида составляет 0,31 м/с, тогда как особи с укороченными ногами бегали со скоростью 0,14 м/с, с удлиненными — 0,29 м/с.

«Модифицированных» муравьев, поживших какое-то время в гнезде, повторно ловили у кормушки и снова сажали в параллельный желобок, чтобы определить, как они оценивают пройденный путь после того, как добежали от гнезда до кормушки уже на измененных ногах. Если «гипотеза шагомера» верна, теперь они уже не должны были ошибаться. Так и оказалось: муравьи «на ходулях» и муравьи «на культях», как и нормальные муравьи, начинали искать вход в гнездо, пройдя 10 метров и еще чуть-чуть.

Самым сложным для исследователей оказалось измерить длину муравьиного шага. Проблема осложнялась тем, что длина шага зависит от размера насекомого (размеры рабочих муравьев этого вида сильно варьируют), а также от скорости движения: чем быстрее идет муравей, тем шире он шагает. Заснять на скоростное видео весь обратный путь муравья, чтобы просто подсчитать шаги и измерить их среднюю длину, у исследователей не было возможности. Съемка проводилась в небольших экспериментальных установках. В итоге выяснилось, что длина шага нормального муравья составляет в среднем 13,0 мм, «на ходулях» — 14,8 мм, «на культях» — 8,6 мм.

Чтобы окончательно подтвердить «гипотезу шагомера», нужно было убедиться, что в первой серии экспериментов (когда путь к кормушке муравьи проделывали на нормальных ногах, а обратно бежали на измененных) насекомые начинали искать вход в гнездо, пройдя столько же шагов, сколько на пути к кормушке. Для муравьев с укороченными ногами это подтвердилось. А вот для муравьев «на ходулях» — не совсем. Оказалось, что они проходили на обратном пути на 3,0–3,5 м больше, чем следовало, исходя из средней длины их шага.

Причины этого несоответствия ученые намерены выяснить в ходе дальнейших исследований. Пока же они ограничились предположением, что наблюдаемый сбой в работе шагомера может быть вызван нарушением соотношения между длиной шага и скоростью движения у муравьев «на ходулях». Если у муравьев «на культях» снижение скорости оказалось пропорциональным уменьшению длины шага (и то и другое уменьшилось примерно вдвое), то у муравьев «на ходулях» шаг увеличился, а скорость движения, наоборот, снизилась (возможно, из-за веса клея и свиной щетины). Муравьи просто стали медленнее перебирать ногами. Ученые отметили, что если бы скорость движения муравьев «на ходулях» увеличилась настолько же, насколько она уменьшилась у муравьев «на культях», то и длина шага у первых оказалась бы больше (исходя из установленной зависимости длины шага от скорости), и тогда все цифры в их эксперименте замечательно сошлись бы.

В целом эксперимент получился красивый, и «гипотеза шагомера» в итоге получила весомое подтверждение, хотя принцип работы самого «шагомера», по-видимому, все-таки отличается от простого подсчета шагов. Похоже, муравьи принимают в расчет также и скорость перебирания ногами и учитывают при этом, что при ее снижении шаг у них получается короче.

Источник

Где обитают муравьи, которые умеют считать количество пройденных шагов?

Эти муравьи, которых назвали очень оригинально, фаэтончик красный, живут в пустыне Сахара.

В пустыне еды мало даже для муравьев и поэтому фаэтончики уходят далеко от своих нор и могут не дойти обратно, если не смогут определить направление и расстояние до норы (обычные муравьи идут домой по запахам, но в пустыне запахи быстро улетучиваются).Как же они считают свои шаги? Пока это остается загадкой, но ученые доказали, что они умеют это делать. Опыт, доказывающий данную способность этих муравьев состоял в том, что одним муравьям удлиняли ноги (привязывали ходульки), а други ноги укорачивали. Первые доходили до нор, но шли дальше, а вторые, у которых шаг был меньше — не доходили до норы.

Похоже на правду. Вот только возникает такой вопрос. Ведь муравейник, судя по всему, был обитаем. Зачем его разрушили? Ради науки? Нельзя было заброшенный муравейник найти?

Что касается размеров, то в России тоже есть гигантские муравейники. Например, на Ушканьем острове (на Байкале). Там построено более 7 тысяч муравейников. Их общая площать превышает 9 кв.км. Самые большие достигают в размерах 1,7 м в высоту, 3,1 м в диаметре. Уступают, конечно, бразильскому, но все же размеры сопоставимы (бразильский на 8 м в землю уходит).

Жаль, что показаны только несколько дней. Через 2-3 месяца все муравьи вымрут. Возможности размножаться у них нет. Да и царицы (матки) там не видно. Так что это всего лишь жестокая игрушка, сродни черепашкам в брелках.

Независимо от того, в каком помещении появились муравьи, есть специальные гели в шприцах от муравьев. Наносите в местах, где есть муравьи и через несколько дней (2-3) они исчезают из помещения. Пользовалась гелями «Рубит-зиндан» и «Чистый дом». «Чистый дом» понравился больше, так как он прозрачный и не оставляет следов.

Муравьи вредны тем, что приводят в огород тлю, пасут ее на ветках плодовых кустов, чтобы потом доить.

Если муравейник не слишком близко к корням куста, его можно полить кипятком. В остальных случаях регулярное разорение муравейника может отпугнуть, ведь безопасность потомства для них не менее важна, чем еда. Но это не должно быть единственной мерой. Можно использовать ловушки, например, банку со слоем сиропа на дне. Будут толпами забираться туда, а вылезти не смогут. Или еще коварнее — сахар с дрожжами. Они его не только съедят, а еще и накормят этим мамочку и личинок, а потом у всех дружно полопаются брюха.

А можно обойтись и гуманнее. Муравьи не любят острых запахов. Поэтому вблизи плодовых кустарников желательно сажать петрушку, кинзу, любисток, чеснок и любые остро пахнущие цветы. Или раскладывать состриженные помидорные пасынки. В муравейник,в довесок к его разорению, сыпануть табачной пыли, брызнуть керосина (только не поджигать), пшикнуть дезодоранта, тогда у них окончательно отпадет желание чинить гнездо, они предпочтут свить его подальше отсюда.

Если ветки уже кишат тлей, нужно разболтать в ведре или в тазике воду с березовой золой и окунуть туда пораженные ветки. Наружный скелет тли разъест и она станет нежизнеспособной.

Однако, не все муравьи — вредители. Нужно отличать садовых муравьев от лесных, последние тоже иногда появляются в саду и едят вредителей, в частности, гусениц.

В природе все сбалансировано, пока туда не вмешается человек. У муравьев тоже есть много видов и подвидов. Но в лесном (глобальном) плане муравьи полезны, а дома в саду, где 2-3 дерева и муравейник под деревом, а на дереве тля – однозначно вредители.

Однажды видела передачу про один вид бабочек-гусениц. Они живут только на определенном растении и объедают (в смысле гусеницы) это растение «как липку», НО! Именно благодаря появляющимся бабочкам это растение опыляется, и у него появляются семена. Никакие другие насекомые это растение не может опылить. Вот так-то!

Источник

Муравьи измеряют расстояние шагами

Швейцарские и немецкие энтомологи установили, что обитающий в пустыне Сахара муравей Cataglyphis fortis измеряет пройденное расстояние шагами. Чтобы доказать это, ученые изменяли насекомым длину ног. Муравьи «на ходулях» недооценивали пройденное расстояние, а муравьи «на культях» считали, что прошли больше, чем на самом деле. Точное определение пройденного расстояния, наряду с «внутренним компасом», необходимо муравьям для вычисления прямого курса при возвращении в гнездо после долгих странствий по лишенной ориентиров пустыне.

«Человек вышел из точки А и прошел 3 км на север, потом повернул на 35° влево, прошел еще 2 км и пришел в точку Б. В какую сторону ему следует идти, чтобы по прямой вернуться в точку А?»

Даже люди с высшим образованием испытывают большие затруднения при решении подобных задач, особенно если под рукой нет калькулятора (если и вспомните формулу — лично я ее не помню — ни за что не вспомните нужные синусы-косинусы). Многие общественные насекомые, однако, решают такие задачи с удивительной точностью, безошибочно возвращаясь в гнездо кратчайшим маршрутом после долгих странствий с множеством поворотов. Причем для этого им даже не нужны ориентиры. Обитающему в пустыне Сахара муравью Cataglyphis fortis на ориентиры рассчитывать вообще не приходится — кругом один песок, а поиски корма в этой безжизненной местности требуют длительных и далеких путешествий.

Для вычисления курса пустынные муравьи используют информацию о длине и направлении каждого пройденного отрезка пути. Направление они определяют по солнцу, как и многие другие животные. Между прочим, для этого нужно иметь еще и хороший внутренний хронометр, календарь и «встроенные» в мозг таблицы движения солнца по небосклону, поскольку это движение отнюдь не равномерно — около полудня, например, угловая скорость движения солнца намного выше, чем утром и вечером.

Метод, при помощи которого пустынные муравьи определяют пройденное расстояние, до сих пор оставался неизвестным. К ним неприменима «энергетическая гипотеза», согласно которой животные могут определять пройденное расстояние по затраченным усилиям. Ведь муравьи безошибочно прокладывают курс независимо от того, идут они налегке или с грузом. Не пользуются они и методом «зрительного потока» (optic flow), подобно пчелам, которые оценивают дальность полета по суммарному количеству «мелькания в глазах». Пустынные муравьи не ошибаются в оценке пройденного пути ни в темноте, ни на искусственных абсолютно гладких поверхностях, где не за что зацепиться взгляду, ни даже лишенные возможности видеть.

Еще в 1904 году было высказано предположение, что муравьи меряют расстояние шагами (H. Piéron. 1904. Du rôle du sens musculaire dans l’orientation des fourmis. Bull Inst Gen Psychol 4:168–186), но до сих пор эту гипотезу никто не пытался проверить. Пробел решил восполнить Матиас Витлингер из Ульмского университета и его коллеги — энтомологи из Германии и Швейцарии, уже давно изучающие поведение пустынных муравьев.

В ходе эксперимента одним муравьям ноги обрезали (точно посередине голени), другим удлиняли, приклеивая свиную щетинку.

Муравьев приучили бегать из гнезда к кормушке по прямому желобку длиной 10 м. Возле кормушки муравьев ловили, меняли им длину ног, давали в челюсти кусочек пищи (чтобы было с чем возвращаться в гнездо) и выпускали в другой желобок, ориентированный параллельно исходному. Муравьи немедленно отправлялись в «обратный путь», то есть бежали в сторону предполагаемого гнезда. Пробежав по прямому желобку определенное расстояние, соответствующее, как они полагали, расстоянию от кормушки до гнезда, муравьи вылезали из желобка и начинали бегать туда-сюда в поисках входа в гнездо.

Ученые тщательно замеряли расстояние между той точкой, где муравей был выпущен в желобок, и той, где он переключался с поведенческой программы «бегу домой» на программу «где же вход?». Оказалось, что муравьи, которым не меняли длину ног, начинали искать вход, пройдя в среднем 10,2 м, муравьи на ходулях пробегали 15,3 м, а муравьи на культях — лишь 5,75 м.

После этого муравьев с измененной длиной ног возвращали в гнездо, где они продолжали жить и совершать успешные рейды за пропитанием в течение многих дней, что говорит о том, что совершенные над ними манипуляции не слишком сильно им повредили. Правда, двигались они несколько медленнее «немодифицированных» сородичей. Средняя скорость передвижения нормального рабочего муравья этого вида составляет 0,31 м/с, тогда как особи с укороченными ногами бегали со скоростью 0,14 м/с, с удлиненными — 0,29 м/с.

«Модифицированных» муравьев, поживших какое-то время в гнезде, повторно ловили у кормушки и снова сажали в параллельный желобок, чтобы определить, как они оценивают пройденный путь после того, как добежали от гнезда до кормушки уже на измененных ногах. Если «гипотеза шагомера» верна, теперь они уже не должны были ошибаться. Так и оказалось: муравьи «на ходулях» и муравьи «на культях», как и нормальные муравьи, начинали искать вход в гнездо, пройдя 10 метров и еще чуть-чуть.

Самым сложным для исследователей оказалось измерить длину муравьиного шага. Проблема осложнялась тем, что длина шага зависит от размера насекомого (размеры рабочих муравьев этого вида сильно варьируют), а также от скорости движения: чем быстрее идет муравей, тем шире он шагает. Заснять на скоростное видео весь обратный путь муравья, чтобы просто подсчитать шаги и измерить их среднюю длину, у исследователей не было возможности. Съемка проводилась в небольших экспериментальных установках. В итоге выяснилось, что длина шага нормального муравья составляет в среднем 13,0 мм, «на ходулях» — 14,8 мм, «на культях» — 8,6 мм.

Чтобы окончательно подтвердить «гипотезу шагомера», нужно было убедиться, что в первой серии экспериментов (когда путь к кормушке муравьи проделывали на нормальных ногах, а обратно бежали на измененных) насекомые начинали искать вход в гнездо, пройдя столько же шагов, сколько на пути к кормушке. Для муравьев с укороченными ногами это подтвердилось. А вот для муравьев «на ходулях» — не совсем. Оказалось, что они проходили на обратном пути на 3,0–3,5 м больше, чем следовало, исходя из средней длины их шага.

Причины этого несоответствия ученые намерены выяснить в ходе дальнейших исследований. Пока же они ограничились предположением, что наблюдаемый сбой в работе шагомера может быть вызван нарушением соотношения между длиной шага и скоростью движения у муравьев «на ходулях». Если у муравьев «на культях» снижение скорости оказалось пропорциональным уменьшению длины шага (и то и другое уменьшилось примерно вдвое), то у муравьев «на ходулях» шаг увеличился, а скорость движения, наоборот, снизилась (возможно, из-за веса клея и свиной щетины). Муравьи просто стали медленнее перебирать ногами. Ученые отметили, что если бы скорость движения муравьев «на ходулях» увеличилась настолько же, насколько она уменьшилась у муравьев «на культях», то и длина шага у первых оказалась бы больше (исходя из установленной зависимости длины шага от скорости), и тогда все цифры в их эксперименте замечательно сошлись бы.

В целом эксперимент получился красивый, и «гипотеза шагомера» в итоге получила весомое подтверждение, хотя принцип работы самого «шагомера», по-видимому, все-таки отличается от простого подсчета шагов. Похоже, муравьи принимают в расчет также и скорость перебирания ногами и учитывают при этом, что при ее снижении шаг у них получается короче.

Источник: Matthias Wittlinger, Rüdiger Wehner, Harald Wolf. The Ant Odometer: Stepping on Stilts and Stumps // Science. 2006. V. 312. P. 1965-1967.

Источник