- Где в России обитают энцефалитные клещи? В каких лесах их нет, а где их очень много? Откуда в России взялось столько клещей? Есть ли клещи в Крыму?

- В каких районах России чаще всего встречаются иксодовые клещи?

- Клещевая карта России

- Скачать карту «Распространение энцефалитного клеща по России»

- Видео: Сразу в нескольких регионах России стремительно растет число пострадавших от укусов

- Откуда в России взялось столько клещей? Почему раньше не было клещей? Откуда берутся энцефалитные клещи?

- Можно ли отличить энцефалитного клеща от обычного? Как выглядит, главные черты. Фото

- Видео: Клещи ждут грибников: как правильно ходить в лес

- Статистика заражения энцефалитом в России за последние 10 лет

- Таблица: регионы с самыми высокими показателями пострадавших, укушенных клещами

- Видео: Опасные регионы России, где вас укусят Клещи! Инструкция по защите!

- Жителям каких регионов не стоит опасаться клещей? Где их мало?

- Горная местность

- Северные регионы

- Отношения клещей в лесу с муравейниками

- Видео: Клещи Алтайские, с. Булухта

- Рубрика вопрос-ответ

- Осторожно — клещевой энцефалит!

Где в России обитают энцефалитные клещи? В каких лесах их нет, а где их очень много? Откуда в России взялось столько клещей? Есть ли клещи в Крыму?

На территории РФ в некоторых регионах обитает большое количество кровососущих паразитов. Однако это не значит, что их больше нет нигде. Такие паразиты способны быстро распространяться, но происходит это не за счет собственных умений клещей (они не способны летать), а благодаря особенностям жизнедеятельности – членистоногие долго находятся на теплокровных существах. Это позволяет им перемещаться. Такие паразиты представляют опасность для людей (не все особи, а некоторая часть), поэтому важно получить представление о том, где они обитают, почему появились на этой территории.

В каких районах России чаще всего встречаются иксодовые клещи?

Такие паразиты встречаются повсеместно. Они распространились настолько сильно, что обнаруживаются даже в Арктике и Антарктике. На территории России такие особи преимущественно обнаруживаются:

- Вологодская область;

- Калининградская;

- Ярославская;

- Карелия;

- Ленинградская;

- Псковская;

- Новгородская;

- Кировская;

- Нижегородская;

- Пермский край;

- Башкортостан;

- Самарская область;

- Удмуртская республика;

- Сахалинская область;

- Хабаровский край;

- Приморский край;

- Амурская область;

- Забайкальский край;

- Тыва;

- Хакасия;

- Томская область;

- Новосибирская;

- Кемеровская;

- Красноярский край;

- Иркутская область;

- Бурятия;

- Алтайский край;

- Алтай;

- Курганская область;

- Тюменская;

- Свердловская;

- Челябинская область;

- Ханты-Мансийский автономный округ.

могут появиться там, где условия окружающей среды больше всего подходят для обитания: много растительности, лесостепь, лес, не слишком высокая температура летом (паразиты не любят солнце).

Такие вредители начинают проявлять активность при температуре выше +1°С, если на территории региона умеренный климат. Зимой часто паразиты переходят в фазу диапаузы. Это возможно там, где прохладный климат. Если же зимой теплеет, паразиты могут «просыпаться» раньше положенного времени.

Клещевая карта России

Учитывая, что кровососущие вредители многочисленными колониями обитают во многих регионах, ведется мониторинг за клещевым энцефалитом. Паразиты нападают достаточно часто. При этом увеличивается риск заражения клещевым энцефалитом. Неизвестно, является ли укусивший паразит опасным, так как из 100 случаев нападений лишь 6 из них сопровождается заражением опасными заболеваниями.

На основании обращений к врачу при укусе, а также результатов анализов, проводимых при этом, создаются инфографики, позволяющие определить, где стало много клещей, передающих возбудителей опасных заболеваний. Такая карта – один из вариантов оформления данных.

принимают во внимание результаты мониторинга по всем российским регионам.

Скачать карту «Распространение энцефалитного клеща по России»

Если велик риск заражения опасными заболеваниями, необходимо более подробно изучить тенденцию распространения паразитов. Наиболее удобный способ – скачать клещевую карту мониторинга энцефалита. Риски заражения возбудителем данного заболевания интересуют больше других, так как находится на втором месте после боррелиоза по распространению. По этой причине составляется клещевая карта именно по мониторингу энцефалита.

Видео: Сразу в нескольких регионах России стремительно растет число пострадавших от укусов

Когда паразитов становится больше, на это всегда есть причины. Узнать, почему на территории некоторых регионов стало много таких вредителей, можно из видео ниже.

Откуда в России взялось столько клещей? Почему раньше не было клещей? Откуда берутся энцефалитные клещи?

Раньше (до 20-30 гг прошлого века) энцефалит еще не был классифицирован, как инфекционное заболевание. По симптоматике (лихорадка, слабость, признаки интоксикации продуктами жизнедеятельности вируса) диагностировали токсический грипп. Однако после нескольких исследовательских экспедиций ученые намного больше узнали о заболевании, определили клиническую картину, дали название, выяснили источник – разные виды членистоногих (паразитов).

Предполагалось, что это сезонная болезнь (июль, июнь – месяцы, при которых отмечается пик активности вредителей). Позднее выяснили, что случаи нападения на теплокровных есть и весной. Нельзя утверждать, что ранее не было вредителей. Они были, но концентрировались на Дальнем Востоке. Постепенно (в 30-40 гг) произошло их распространение по стране, вместе с тем появлялись вспышки энцефалита.

распространяют кровососущие вредители.

Если интересно, откуда взялись энцефалитные клещи в России, рассматривается одна из версий – создание японцами биологического оружия. Однако есть спорные моменты. Например, тогда на территории японского острова также появлялись многочисленные случаи инфицирования энцефалита. Причем смертность была ниже (до 3%), тогда как на Дальнем Востоке этот показатель соответствовал 30%. Сегодня уровень смертности снизится до 7-8%.

Паразиты сейчас опасны (не все, но некоторые и них), они появились на территории других регионов позднее. Существует версия, что причиной явились расквартированные в тайге войска, а также интенсивное освоение региона. Как результат инфекция распространилась.

Теперь паразиты живут во многих областях РФ,

Европе и встречаются по всему миру.

Можно ли отличить энцефалитного клеща от обычного? Как выглядит, главные черты. Фото

Когда появились клещи в России (те, что переносят опасные заболевания), их начали внимательно изучать. Сегодня уже выяснено, что нет никаких внешних признаков, которые бы позволили выявить энцефалитных клещей. Подтвердить, что в лесах региона водится такой паразит и другие его разновидности, можно только лабораторным способом. Причем нецелесообразно заранее проводить такие анализы, это займет много времени. К тому же невозможно проверить всех паразитов. По этой причине лабораторные исследования проводят, когда клещ нападает. Основные параметры кровососущего вредителя, который заражен энцефалитом:

- окрас коричневый, серый или бурый;

- 4 пары лап;

- длина тела 2-5 мм;

- форма — овальная;

- со стороны спинки имеется щиток;

- усики и крылья отсутствуют.

Видео: Клещи ждут грибников: как правильно ходить в лес

Больше всего страдают люди, которые отправляются туда, где произрастает густая растительность. Водятся клещи в лесу, поэтому грибники – первые жертвы паразитов. Чтобы узнать, почему вредители нападают, а также выяснить, как предупредить контакт с ними, рекомендуется посмотреть видео.

Статистика заражения энцефалитом в России за последние 10 лет

Отмечается снижение смертности при заражении энцефалитными клещами. Однако частота поражения кровососущими вредителями остается высокой (в среднем 6 случаев из 100). Самый большой процент подобных случаев, опять же, на Дальнем Востоке. Отмечается, что только за прошлый год во время сезона клещей зафиксировано 129 0000 случаев нападения на людей. Из них лишь 23 закончились инфицированием возбудителями клещевого энцефалита.

Таблица: регионы с самыми высокими показателями пострадавших, укушенных клещами

Когда паразиты, обитающие в хвойном лесу или сосновом бору, лужайках, лесостепи, парках, распространяются по регионам, интенсивно размножаются на новых территориях, а численность людей, контактировавших с кровососущими особями, возрастает. Ниже есть возможность увидеть, где ситуация наиболее тяжелая.

| Название региона | Уровень активности членистоногих,% |

| Вологодская область | 100 |

| Калининградская | 100 |

| Псковская | 100 |

| Ленинградская | 100 |

| Новгородская | 100 |

| Кировская | 100 |

| Пермский край | 100 |

| Удмуртская республика | 100 |

| Приморский край | 100 |

| Кемеровская область | 100 |

| Томская область | 100 |

| Алтай | 100 |

| Челябинская область | 100 |

| Тюменская | 100 |

| Свердловская | 100 |

| Ярославская | 78,2 |

| Архангельская | 72 |

| Карелия | 61,1 |

| Нижегородская | 58,4 |

| Самарская | 74,2 |

| Хабаровский край | 84,2 |

| Сахалинская область | 789 |

| Амурская | 57,1 |

| Забайкальский край | 75 |

| Хакасия | 76,9 |

| Тыва | 72,2 |

| Новосибирская область | 66,7 |

| Красноярский край | 93,4 |

| Иркутская область | 83,3 |

| Бурятия | 81,8 |

| Алтайский край | 86,1 |

| Курганская область | 73,1 |

| Ханты-Мансийский автономный округ | 86,3 |

Видео: Опасные регионы России, где вас укусят Клещи! Инструкция по защите!

Если планируется командировка туда или же люди постоянно там живут, вне зависимости от условий следует изучить рекомендации, позволяющие предупредить контакт с опасным членистоногим или снизить риск заражения. Они собраны в видеоформате.

Жителям каких регионов не стоит опасаться клещей? Где их мало?

Наименьшее количество укусов (на уровне 20% и ниже) зафиксировано в ряде областей:

- Ивановская – 11,1%;

- Московская – 3,8%;

- Оренбургская – 14,8%.

Горная местность

Такие особи имеют свои предпочтения при выборе места, где они будут обитать. Если интересно, откуда они могут браться, следует учитывать, что здесь они оказываются случайно (при паразитировании на перелетных птицах), но не смогут выжить, или не встречаются вообще. Речь о возвышенностях. Однако паразиты бывают в низинах, долинах. Пример тому — Алтай, Кавказ.

паразиты чувствуют себя некомфортно, так как здесь существенно изменяется атмосферное давление.

Северные регионы

Паразиты предпочитают теплый климат, но это не значит, что их нет на севере. Такие особи встречаются даже в Арктике и Антарктике. Однако здесь их намного меньше, чем в Крыму, на Дальнем Востоке, центральных и южных регионах РФ. Продолжительность жизни на холоде больше, при этом клещи будут развиваться дольше, чем, например, в Адлере (Сочи).

Якутии, Карелии по причине глобального потепления в мире.

Отношения клещей в лесу с муравейниками

Паразиты на подобных участках не могут взяться. Это полностью исключено, так как муравьи – природные враги клещей. Если есть муравейник, кровососущие вредители будут избегать таких мест. Муравьи питаются яйцами и молодыми особями клещей. Такое явление можно наблюдать в сосновом, хвойном лесу, клещи в Крыму ведут себя так же, как и на Дальнем Востоке и Ленинградской области, потому что у них срабатывает инстинкт самосохранения.

Видео: Клещи Алтайские, с. Булухта

На некоторых участках (у подножия гор, не на вершине) отмечается повышенная активность клещей (в июне, июле), а также осенью, весной. О том, как на Алтае паразиты атакуют людей многочисленными колониями, можно узнать из видео.

Рубрика вопрос-ответ

При изучении жизнедеятельности крымских, алтайских, дальневосточных и других клещей (здесь паразиты называются по регионам) возникают дополнительные вопросы. Некоторые из них представлены ниже.

Источник

Осторожно — клещевой энцефалит!

Первые упоминания о неврологической патологии, имевшей сезонную периодичность, появились еще в конце XIX века. Проведенный Н.В. Шубиным анализ материалов клиники нервных болезней Томского университета показал, что еще в 1897 г. Л.М. Орлеанский описал больную, перенесшую тяжелое лихорадочное заболевание, осложнившееся эпилептическими припадками с клоническими судорогами и атрофией мышц шейно-плечевого отдела. Л.И. Омороков с 1918 по 1936 гг. наблюдал около 100 случаев кожевниковской эпилепсии — одной из форм клещевого энцефалита, описанной А.Я. Кожевниковым в 1894 г. В 1930 г. М.А. Маслов опубликовал работу “О полиомиелите у взрослых”, где указал на весенне-летнюю сезонность этого заболевания.

Научное изучение клещевого энцефалита начинается только с широким освоением Сибири и Дальнего Востока. Во многом это связано с тем, что в 30-е годы на Дальнем Востоке формировалась новые военная структура, укреплялась граница, шло развитие лесной и добывающей промышленности, создавались многочисленные исправительно-трудовые учреждения. Это привело к колоссальному притоку некоренного населения. Клещевой энцефалит привлек особое внимание А.Г. Панова и других медицинских работников Дальнего Востока еще в 1933-36 гг. Для заболевания были характерны очаговые поражения центральной нервной системы, парезы, параличи, высокая летальность, весенне-летняя сезонность и приуроченность заболеваний к таежным районам. В общих чертах изучена эпидемиология клещевого энцефалита в Приморском крае, клинические проявления, течение и исходы заболевания. После письма А.Г. Панова наркому здравоохранения была организована комплексная экспедиция под руководством Л.А. Зильбера в 1937 г. Эта экспедиция провела подробнейший эпидемиологический анализ заболеваемости и выявила наиболее вероятного переносчика — клеща Ixodes persulcatus. Была точно установлена вирусная природа заболевания и выделен сам вирус. Эпидемия весенне-летнего клещевого энцефалита была подтверждена и ее комплексное исследование начато на Дальнем Востоке экспедициями Наркомздрава бывшего СССР в 1937-1939 гг. В составе экспедиций вместе с вирусологами и инфекционистами из центра работали хабаровские клиницисты-неврологи, хорошо знакомые с характерной нейропатологией в регионе. Открытие вируса клещевого энцефалита и начало всестороннего изучения этиологически связанной с этим вирусом нейроинфекции клещевого энцефалита составляют замечательные и одновременно драматические эпизоды истории отечественной медицинской вирусологии.

Из мозга и спинномозговой жидкости умерших от тяжелой острой формы энцефалитных больных, в анамнезе которых часто упоминался укус лесного клеща, вирусологами был выделен и впервые охарактеризован ранее неизвестный вирус клещевого энцефалита. Немедленно были начаты исследования роли клещей в передаче природно-очаговой инфекции, пути циркуляции вируса и его природного резервуара.

Во время этих работ среди немалого числа тяжелых больных и умерших от клещевого энцефалита были и сотрудники научных экспедиций. В 1937 г. при вскрытии умершего больного один из первооткрывателей ВКЭ М.П. Чумаков заразился клещевым энцефалитом и перенес энцефалополиомиелит. Острая инфекция со временем перешла в хроническую болезнь, которая протекала пожизненно до 1993 г. Во время проведения полевых работ подвергся нападению клещей талантливый энтомолог Б. И. Померанцев. У него развилось тяжелое заболевание, которое вскоре закончилось смертью. Многие сотрудники экспедиций перенесли клещевой энцефалит, и некоторые из них остались тяжелыми инвалидами. В разгар работ руководитель первой экспедиции профессор Л.А.Зильбер, руководитель отряда А.Д. Шеболдаева и эпидемиолог Т.А. Сафонова были арестованы властями по ложному обвинению, что экспедиция тайно распространяла японский энцефалит на Дальнем Востоке.

Еще во время экспедиции М.П. Чумаков показал возможность культивирования ВКЭ в тканевых фрагментах, и позже, в 1944 г., также впервые выделил вирус из крови хронического больного клещевым энцефалитом (кожевниковской эпилепсией). Несмотря на тяжелую болезнь с поражениями слуха и шейной, правой плечевой зоны мозга, а в дальнейшем в конце 80-х годов с прогрессированием двигательных нарушений, академик М.П. Чумаков сохранял огромную трудоспособность и высокий интеллект. По его завещанию было проведено уникальное посмертное исследование его мозга в отношении хронического клещевого энцефалита, протекавшего десятилетиями после первоначального инфицирования вирусом с манифестациями острой инфекции.

Что такое клещевые инфекции?

К клещевым инфекциям относятся заболевания, которые передаются человеку при укусе клещей. Для здоровья жителей Хабаровского края реальную опасность представляют: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз — болезнь Лайма, клещевой риккетсиоз северной Азии, гранулоцитарный эрлихиоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека. Из вышеперечисленных клещевых инфекций самые распространенные — клещевой энцефалит и бореллиоз. Среди заболевших доля микст-инфекций, т.е. одновременного инфицирования возбудителями клещевого энцефалита и перечисленных других трансмиссивных клещевых инфекций достигает 31%. При этом отмечается относительно тяжелое течение даже в случае стертой (лихорадочной) формы клещевого энцефалита: с явлениями интоксикации, общемозговыми и менингеальными симптомами, астеническим синдромом у выздоровевших. Описаны летальные исходы у микст-инфицированных пациентов (в случае сочетаний с очаговыми формами КЭ).

Распознать клещевую инфекцию довольно сложно. Ведь инкубационный период (время с момента заражения до появления ярких симптомов) у каждой болезни свой: у клещевого энцефалита — примерно месяц; у эрлихиозов — около двух недель; у боррелиоза — от 2 до 30 дней, причем при боррелиозе яркие симптомы может не быть вообще. Единственный выход: после укуса подозрительного клеща ежедневно хотя бы в течение месяца внимательно следить за своим здоровьем. Измерять температуру, осматривать ранку и при малейшем недомогании — срочно бежать к врачу. Оптимальный вариант — обратиться к врачу невропатологу или врачу инфекционисту сразу после укуса.

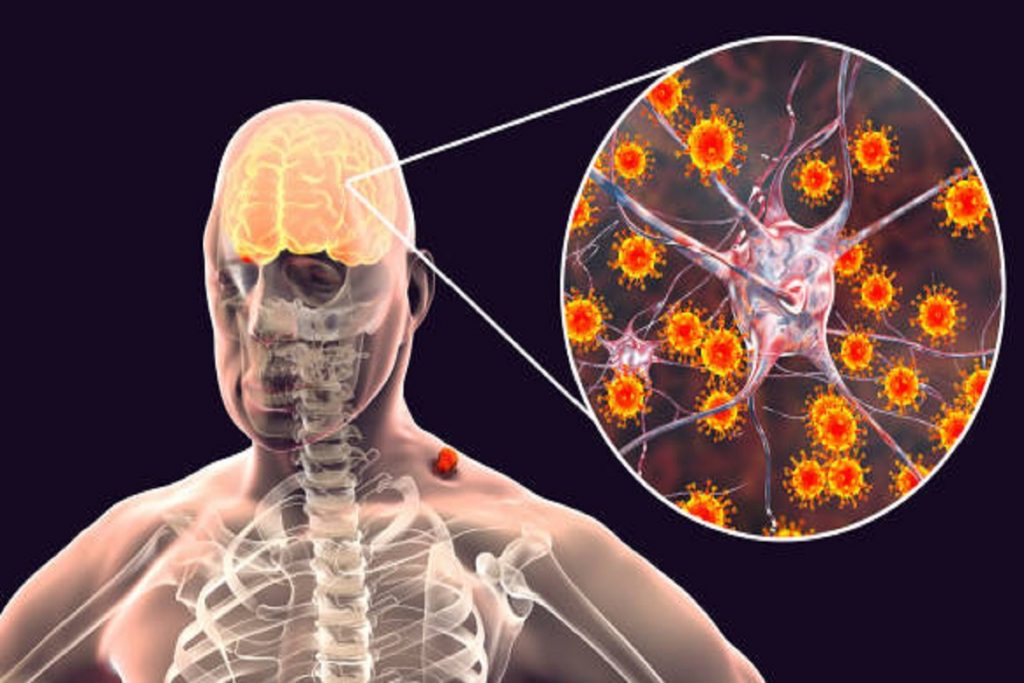

Что такое клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит (синонимы: таежный энцефалит, дальневосточный менингоэнцефалит, клещевой энцефаломиелит, русский весенне-летний менингоэнцефалит, tick-borne encepalitis) или, по международному классификатору заболеваний МКБ-10, энцефалит весенне-летнего типа (таежный) — вирусная инфекция, поражающая оболочку, серое и белое вещество и другие отделы головного и спинного мозга ЦНС, корешки спинномозгового нерва и периферические нервы, приводящая к развитию парезов и параличей. Последствия заболевания разнообразны — от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или смерти или продолжительным неврологическим осложнениям после выздоровления от первичной инфекции. Инфекция также поражает и животных — грызунов, домашний скот, обезьян, некоторых лесных птиц (последние являются дополнительным резервуаром инфекции в природе). Клещевой энцефалит — самая распространенная в Российской Федерации арбовирусная инфекция. Клещевой энцефалит встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в центральных областях России. По данным Роспотребнадзора, в эпидемиологический сезон 2009 года в 69 субъектах Российской Федерации в лечебно-профилактические учреждения обратились более 500 тысяч пострадавших от укусов клещей, из них 110 тысяч детей. Заболеваемость по сравнению с 2008 годом увеличилась на 32,4%. За 2009 год число зарегистрированных больных клещевым энцефалитом составило 3721 человек, из них 539 детей. В 54 случаях отмечены летальные исходы. Случаи КЭ на Дальнем Востоке (Хабаровский и Приморский края, Амурская область), составляют около 6,6% от общей заболеваемости по Российской Федерации, отличаются особой тяжестью течения (до 40% очаговых форм) и высокой летальностью (от 15,6% до 28,0%). В целом инфекция КЭ распространена по всей лесной и лесостепной умеренной климатической зоне Евразийского континента. Природные очаги этой инфекции имеются во всех странах западной, центральной, восточной и отчасти северной Европы, в частности, на Британских островах, во Франции, Германии, Швеции, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, прибалтийских странах. В Российской Федерации, где заболевание широко распространено, высокоэндемичными районами являются средний и южный Урал, юг Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток (Приморский край). Очаги клещевого энцефалита распространены в Монголии и в северных провинциях Китая. В северо-восточных лесистых провинциях Китая вспышки клещевого энцефалита протекают тяжело и по общей характеристике близки клещевому энцефалиту на Дальнем Востоке России. В 1952-54 гг. у 83,2% больных развивались параличи, причем у 19,8% больных параличи локализовались в мышцах шеи и плечевого пояса. Летальность составляла 21,7%. Самый восточный природный очаг клещевого энцефалита выявлен на острове Хоккайдо в Японии — там в 1995 г. был диагностирован первый случай тяжелого клещевого энцефалита.

Возбудитель заболевания принадлежит к семейству флавивирусов (Flaviviridae). В настоящее время выделяют три основных вида (субтипа) вируса: европейский, дальневосточный и сибирский. Родословная вируса КЭ состоит из трех ветвей, что отражает существование трех репродуктивно изолированных субтипов вируса, первоначально происходящих от одного предшественника. Вирус КЭ эволюционирует в течение нескольких тысяч лет и достиг Западной Европы 1-2 тыс. лет назад. Расхождение дальневосточного и сибирского субтипов вируса произошла 1700-2000 лет назад. Отдельный японский клещевой пул вируса КЭ на юге острова Хоккайдо, как считают ученые, происходит из Дальнего Востока и образует новый эндемичный район распространения клещевого энцефалита в течение последних 260-430 лет. Предполагается, что первичным ареалом становления вируса КЭ являлся Дальний Восток России и отсюда вирус эволюционировал и распространялся в северном полушарии Земли с востока на запад.

Для КЭ характерна строгая весенне-летняя сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью переносчиков. Заболевание возникает обычно весной и летом в период активности клещей, поэтому такой энцефалит иногда называют весенне-летним. Для клещей I. persulcatus заболевание приходится на весну и первую половину лета, май-июнь месяцы, когда наиболее высока биологическая активность этого вида клещей. Основным переносчиком вируса в природе являются иксодовые клещи. Основным природным резервуаром КЭ служат мелкие млекопитающие (полевки, мыши, насекомоядные). Вирус способен заражать животных и размножаться в их организме, однако заболевание протекает у них зачастую без видимого вреда для здоровья. Переносчиками вируса являются клещи, питающиеся кровью лесных зверьков, европейский лесной клещ, таежный, луговой клещи, а также ряд других, более редко встречающихся видов. Вирус КЭ может размножаться и в их организме. Точно не известно, был ли вирус первоначально связан только с клещами, или только с позвоночными животными, но в процессе эволюции он приспособился к существованию в организмах как тех, так и других.

Вирус клещевого энцефалита передается человеку, в основном, через присасывание зараженных иксодовых клещей. Вирус поражает мягкую мозговую оболочку, серое вещество (кору) головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические нервы, что клинически выражается в судорогах, параличах отдельных групп мышц или целых конечностей и нарушении чувствительности кожи. Позже, когда вирусное воспаление охватывает весь головной мозг, отмечаются общемозговые симптомы — упорные головные боли, упорная рвота, потеря сознания. вплоть до коматозного состояния или наоборот, развивается психомоторное возбуждение с утратой ориентации во времени и пространстве. Позже могут отмечаться нарушения сердечно-сосудистой системы (миокардит, сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия), пищеварительной системы — задержка стула, увеличение печени и селезенки. Все перечисленные симптомы отмечаются на фоне токсического поражения организма — повышение температуры тела до 39-40(0)С. В небольшом проценте случаев, при поражении спинномозговых нервов, заболевание может протекать по типу «радикулита» (полирадикулоневрита).

Тяжесть заболевания зависит от возраста — вероятность выраженного поражения головного мозга резко повышается с возраста 40 лет, при возрасте старше 60 регистрируется максимальная летальность.

Различают следующие острые формы КВЭ: лихорадочная (около 35-45%), менингеальная (около 35-45%) и очаговая с различными сочетаниями поражения головного и спинного мозга (около 1-10%); у 1-3% переболевших заболевание переходит в проградиентную (хроническую) форму. После выздоровления от первичной инфекции могут наблюдаться продолжительные неврологические осложнения. Почти у 40% переболевших развивается остаточный постэнцефалитный синдром. Более тяжелое течение наблюдается среди пожилых людей. Смертность от КВЭ центрально-европейского типа составляет 0,7-2%. Смертность от дальневосточной формы заболевания может достигать 25-30%.

Инкубационный период составляет в среднем 1-2 недели. Симптоматика складывается из трех основных синдромов: общего инфекционного, менингеального и очагового поражения нервной системы. При всех клинических формах у больных КЭ наблюдается синдром общей инфекционной интоксикации . Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40

Лихорадочная форма болезни характеризуется благоприятным течением без видимых поражений нервной системы и быстрым выздоровлением. Продолжительность лихорадки 3 — 5 дней. Основными клиническими признаками ее являются токсико-инфекционные проявления: головная боль, слабость, тошнота при слабовыраженной неврологической симптоматике. В спинномозговой жидкости отклонений нет. Считается, что при лихорадочной форме ЦНС вирусом КЭ практически не поражается, гриппоподобное состояние развивается вследствие размножения вируса во внутренних органах и эндотелии кровеносных сосудов. Прогноз благоприятный.

Менингеальная форма является наиболее часто выявляемым проявлением клещевого энцефалита. Больные жалуются на сильную головную боль, усиливающуюся при малейшем движении головы, головокружение, тошноту, однократную или многократную рвоту, боли в глазах, светобоязнь. Больные вялы и заторможены. Определяется ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Брудзинского (Кернига симптом — невозможность пассивного разгибания ноги, предварительно согнутой под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах. Брудзинского симптом верхний — непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах при пассивном сгибании головы больного, лежащего на спине). Менингеальные симптомы держатся на протяжении всего лихорадочного периода. В ликворе определяется умеренное повышение содержания лимфоцитов, повышение концентрации белка. Внутричерепное давление повышено. Изменения в спинномозговой жидкости, возникшие в остром периоде болезни, могут сохраняться длительное время, даже в период выздоровления. Длительность лихорадки — 7-14 дней. Прогноз благоприятный.

Очаговые формы дают основной процент смертельных исходов и стойких поражений ЦНС:

Менингоэнцефалитическая очаговая форма клещевого энцефалита протекает тяжело и дает частую летальность. Больные вялы, заторможены, сонливы, жалуются на сильную головную боль, тошноту и рвоту. Выражены ригидность мышц затылка и симптомы Кернига и Брудзинского. Нередко наблюдаются бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение с утратой ориентировки на месте и во времени. Могут быть эпилептиформные припадки. Судороги повторяются несколько раз в сутки, иногда развивается эпилептический статус. При менингоэнцефалитической форме характерно появление гемипарезов, подкорковых гиперкинезов, стволовых расстройств, а также очаговых поражений черепных нервов. Позднее может развиться кожевниковская эпилепсия (кожевниковская эпилепсия — форма эпилепсии, при которой большие судорожные припадки возникают на фоне постоянных клонических судорог отдельных мышечных групп), когда на фоне постоянного гиперкинеза отмечаются общие эпилептические припадки с потерей сознания. При исследовании спинномозговой жидкости в остром периоде отмечается лимфоцитоз и повышенное содержание белка. После острого клещевого энцефалита очаговой формы период выздоровления длительный, до 2 лет. Развившиеся атрофические параличи мышц восстанавливаются частично.

Полиомиелитическая форма — поражаются передние рога спинного и продолговатого мозга. Данная форма характеризуется фебрильной лихорадкой, общемозговыми симптомами, вялыми и спастическими парезами шейно-плечевой локализации, нижних конечностей. Выраженный болевой синдром. Через 2-3 недели развивается атрофия пораженных мышц.

Полирадикулоневритическая форма — поражаются периферические нервы и корешки. Восходящий спинальный паралич, начинается с ног и распространяется на мускулатуру туловища и рук.

Как можно заразиться клещевым энцефалитом

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Возбудитель болезни — вирус, способный выживать в клещах при низких температурах и чувствительный к высокой температуре. При кипячении погибает через 2 мин. В молоке и молочных продуктах сохраняется до 2 мес. Источником вируса являются клещи, в которых он существует неопределенно долго, передаваясь потомству. Заражение человека происходит при присасывании клеща, имеющего вирус клещевого энцефалита, Заражение также может произойти при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с цветами, ветками и т. д. Возникновение заболевания возможно и при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании мест укуса. Другой путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Существует вероятность заражения клещевым энцефалитом также через молоко коров. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу — работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Где можно заразиться клещевым энцефалитом

В Хабаровском крае, территории потенциального риска заболевания КЭ, многолетние наблюдения позволяют выделить три зоны риска заражения. Южная зона — зона высокой заболеваемости (68% заболевших) — г. Хабаровск, районы Бикинский, Вяземский, Лазо, Хабаровский. Центральная зона — зона среднего уровня заболеваемости (28%) — г. Комсомольск-на-Амуре, районы Нанайский, Амурский, Комсомольский, Солнечный, Ванинский, Совгаванский, Верхне-Буреинский. Северная зона — зона низкой заболеваемости (4%) — районы Николаевский, Ульчский, Полины Осипенко.

Как защитить себя о клещевого энцефалита

Заболевание КВЭ можно предупредить с помощью средств неспецифической и специфической профилактики.

Общие меры предосторожности

При нахождении в очаге одежда не должна допускать заползания клещей и, по возможности, не затруднять быстрый осмотр для их обнаружения:

— воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, предпочтительна куртка с капюшоном;

— рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к телу;

— брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку;

— голову и шею закрывают косынкой или кепкой,

— одежда должна быть светлой, однотонной,

— для походов в лес наиболее подходящей одеждой являются различного рода комбинезоны.

Необходимо как можно чаще проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей. После посещения леса обязательно снять одежду, вытряхнуть ее, осмотреть тело.

Не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Собаки или другие животные должны быть также осмотрены.

По возможности не следует садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу необходимо устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела.

Выбор репеллента определяется главным образом его составом и удобством использования.

В соответствии с международными рекомендациями предпочтение должно отдаваться репеллентам, содержащим диэтилтолуамид (ДЭТА) в контцентрации 30-50%. Нет необходимости в использовании репеллентов с содержанием ДЭТА более 50%. Препараты, содержащие 20% ДЭТА эффективны в течение 3 часов, 30% и более — до 6 часов. Репелленты, содержащие ДЭТА, могут использоваться беременными и кормящими женщинами, а также у детей старше 2 месяцев. Перед применением препарата необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

При использовании репеллентов следует соблюдать ряд правил:

— репеллент наносится только на открытые участки кожи;

-необходимо наносить достаточное количество препарата (большое количество нанесенного репеллента не усиливает защитные свойства);

— не следует наносить репеллент на порезы, раны или раздраженную кожу;

— после возвращения следует смыть препарат с кожи водой с мылом;

— при использовании аэрозоля не следует его распылять в закрытом помещении и вдыхать его;

— не следует распылять аэрозоль на лицо: необходимо распылить его на руки, а затем осторожно растереть его на лице, обходя глаза и рот;

— при использовании репеллента у детей взрослый должен нанести препарат сначала на свои руки, а затем растереть его на ребенке; следует обходить глаза и рот ребенка, а также уменьшить количество наносимого препарата вокруг ушей;

— не следует наносить репеллент на руки ребенка (дети имеют тенденцию засовывать их в рот);

— не следует доверять ребенку младше 10 лет самостоятельно наносить репеллент, взрослые должны это сделать за него;

— репелленты должны храниться в недоступных для детей местах.

— Акарициды — вещества, оказывающие паралитическое действие на клещей. Такие препараты наносят только на одежду. В настоящее время используют средства, содержащие альфаметрин и перметрин.

В природных очагах и вне их предела проводится дезинсекция (инсектицидными препаратами) мест выпаса сельскохозяйственных животных, участков вокруг баз отдыха; собранные клещи уничтожаются заливкой керосином или сжиганием.

В Хабаровском крае в 2010 г. запланировано проведение акарицидных обработок открытых территорий. На этот раз им должны подвергнуться 630 гектаров. В 13 муниципальных образованиях края уже заключены договоры на обработку 168 объектов площадью более 500 га.

Специфическая профилактика клещевого энцефалита

Вакцинопрофилактика КЭ в Российской Федерации проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 — «Профилактика клещевого энцефалита», введенные прикмзом Главного государственного врача Российской Федерации с 1 июля 2008 года. В соответствии с правилами, профилактические прививки против КЭ проводятся гражданам для предупреждения заболевания КВЭ государственными, муниципальными и частными организациями здравоохранения, имеющими лицензию на медицинские виды деятельности. Профилактические прививки против КЭ проводят населению, проживающему на эндемичных по КЭ территориях, при этом привитость должна быть не менее 95%. В обязательном порядке подлежат вакцинации все лица, относящиеся к профессиональным группам риска, которые работают или направляются на сезонные работы в эндемичные районы по КЭ и выполняющим следующие виды работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, лицам, работающим с живыми культурами возбудителя клещевого вирусного энцефалита и другим лицам, выполняющим работы, связанные с угрозой заражения КВЭ. Привитым против КВЭ считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Для вакцинопрофилактики КВЭ используют медицинские иммунобиологические препараты, разрешенные к применению в Российской Федерации.

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрированы и применяются следующие вакцины:

Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая

ФГУП “ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН” (Россия)

Источник