- Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

- Причины возникновения дирофиляриоза

- Как происходит заражение дирофиляриозом?

- Этапы развития дирофиляриий

- Воздействие дирофилярий на человека

- Виды дирофиляриоза

- Симптомы и места распространения дирофиляриоза

- Симптомы внутреннего дирофиляриоза

- Диагностика дирофиляриоза у человека

- Диагностика дирофиляриоза у животных

- Лечение дирофиляриоза

- Профилактика дирофиляриоза

- Отодектоз или «ушной клещ»

- Возбудитель отодектоза ушной клещ Otodectes cynotis

- Как происходит заражение отодектозом

- Клинические признаки отодектоза

- Как лечить отодектоз?

- Заключение

- Еще по теме:

- Добавить комментарий Отменить ответ

Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

Дирофиляриоз — один из гельминтозов, ранее считавшихся исключительно зооспецифическим и до недавнего времени бытовало мнение, что этому заболеванию подвержены исключительно животные. В первую очередь — собаки. Но в последние годы все чаще стали регистрироваться случаи заражения людей.

Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

Дирофиляриоз — один из гельминтозов, ранее считавшихся исключительно зооспецифическим и до недавнего времени бытовало мнение, что этому заболеванию подвержены исключительно животные. В первую очередь — собаки. Но в последние годы все чаще стали регистрироваться случаи заражения людей.

Дирофиляриоз (Dirofilariasis) — относится к ларвальным гельминтозам. То есть, при этом заболевании паразитирует не взрослая особь нематоды, а ее личинка, не достигшая половой зрелости. Разносчиками заразы являются комары, поэтому наиболее часто этот гельминт встречается в теплом климате: от Австралии, Южной Америки и Африки до Юга России и Средней Азии. На протяжении последних лет наибольшее количество заболевших дирофиляриозом регистрировалось в Иране и Греции. Но в последние годы все чаще регистрируют эту болезнь и в умеренном климате.

Так, на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет выявляют по 35-40 случаев дирофиляриоза ежегодно. Причем география заражения весьма обширна — от теплого Ростова, умеренных климатических зон Тулы и Рязани, до морозной Сибири. На самом же деле уровень заболеваемости может быть значительно выше. Поскольку этот вид гельминтоза долго считался присущим только животным, то медики его не изучали, и на сегодняшний день о нем мало знают и не сразу могут поставить верный диагноз.

Большинству инфицированных дирофилярией пациентов, при обращении за медицинской помощью первоначально ставят диагноз либо фурункулез, либо киста или опухоль. Первое описание заболевания человека дирофиляриозом относится к середине 19-го века, которое сделал врач из Португалии Лузитано Амато после того, как удалил гельминта из глазного яблока у ребенка. В России первым зарегистрированным случаем дирофиляриоза считается описанный земским доктором Владыченским в 1915 году.

Причины возникновения дирофиляриоза

В буквальном смысле с латыни дирофилярия «diro, filium» переводится как «злая нить». Как уже упоминалось ранее, в человеческом организме может жить личиночная стадия глиста — микрофилярия. Наиболее часто люди инфицируются нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis, которые живут в организме домашних любимцев — собак и кошек. Крайне редко дирофилярия может передаться человеку от дикого животного — эти нематоды паразитируют у всех представителей семейств псовых и кошачьих, у приматов, у медведей, у тигров, у выдр. Именно поэтому большая доля заболевших дирофиляриозом приходится на охотников.

Как происходит заражение дирофиляриозом?

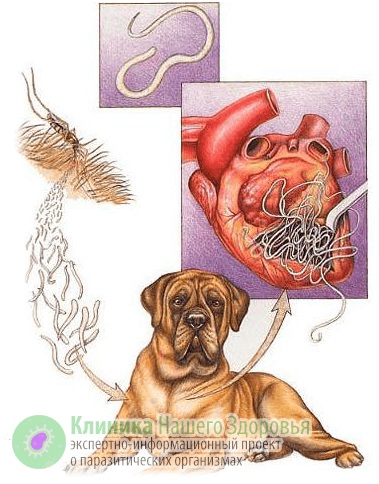

Механизм заражения у людей — трансгемный, то есть инфицирование происходит через кровь. Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже, через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы, как это ни прискорбно, выступают наши домашние животные. В первую очередь собаки, изредка кошки. По данным ветслужбы до 30% собак, живущих в городах, страдают от упомянутой инвазии. В сельской местности этот показатель еще выше. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Самки выделяют в кровь тысячи личинок-микрофилярий, которые имеют микроскопический размер — до 0,3 мм в длину. Именно поэтому они с кровотоком и лимфотоком разносятся по всему организму.

Микрофилярии так микроскопичны, что с кровью и лимфой попадают не только во все органы и ткани человека или животного, но даже преодолевают плацетнарный барьер и внутриутробно инфицируют плод. С кровью животного микрофилярия попадает к промежуточному хозяину — комару. Насекомое, в свою очередь, кусает инвазированное животное, личинки попадают в его брюшную полость, но часть из них остается в хоботке комара. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дифиляриоз передается от животного к животному и к человеку.

У людей тотальная восприимчивость к дирофилриозу – то есть, если человека кусает инфицированный комар, то он заразится со 100% вероятностью. Но в наибольшей зоне риска заражения дирофиляриозом находятся некоторые категории людей, среди которых:

- заводчики собак и кошек;

- люди, проживающие у открытых водоемов;

- те, кто часто бывает на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

Этапы развития дирофиляриий

Когда комар (реже другое кровососущее насекомое) заглатывает личинку нематоды с кровью, та около суток остается у него в кишечнике. Затем микрофилярии мигрируют в обратном направлении — к хоботку комара, где дозревают до инвазивной стадии. В этот период, комар, кусает жертву и заражает ее дирофиляриозом.

У нового хозяина около трех месяцев личинки остаются в месте комариного укуса: в коже или в подкожной клетчатке. Именно тут микрофилярии линяет и уже более жизнеспособными попадают в кровоток и разносятся по организму. Паразитировать микрофилярия может около трех лет.

До половозрелости дирофилярия развивается только в организме животных. Человеческий организм для нее тупиковый вариант, так как большинство личинок все же гибнут в крови людей. Это значит, что человек не может быть источник заражения.

Воздействие дирофилярий на человека

Обычно, у больного дирофиляриозом обнаруживается только один паразит, а развитие этой особи проходит в течение 8-9 месяцев. Зачастую гельминт не покидает места внедрения — живет под кожей, где его оставил комар после укуса.

Главная опасность дирофиляриоза — первичные реакции на месте внедрения микрофилярии. Может возникнуть сильная аллергическая реакция. Кроме того, кожа воспаляется, образуются уплотнения (шишки) довольно большого диаметра. Внутри этих уплотнений находится серозная жидкость и/или гной, внутри этого содержимого и обитает какое-то время дирофилярия. Часто паразит погибает, тогда уплотнение постепенно может само рассосаться. Но чаще все же требуется хирургическое вмешательство.

Виды дирофиляриоза

Инвазионное заболевание вызывает червь-паразит. Личинки нитевидной нематоды, вызывающие болезнь, бывают нескольких разновидностей, и поэтому заражение ими приводит к разным формам заболевания.

Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis — основные виды, поражающие собак и реже кошек. Именно эти разновидности гельминта являются самыми распространенными среди заболевших людей, ведь в подавляющем большинстве случаев дирофиляриоз у человека появляется при укусе комара-переносчика, контактировавшего до этого с данными животными.

- Dirofilaria repens вызывает подкожную разновидность дирофиляриоза.

- Dirofilaria immitis — висцеральную.

В России и странах ближнего зарубежья встречается в основном подкожный дифиляриоз. Висцеральный дирофиляриоз распространен в жарких странах Азии, Японии, Индии, США, Африке, Канаде, Вьетнаме, Австралии, на юге Европы.

Симптомы и места распространения дирофиляриоза

Скрытая форма дирофиляриоза у человека длится от 1 до 12 месяцев. Основным симптомом является появление под кожей или слизистой, болезненного уплотнения, с покраснением и зудом на месте внедрения. При этом гельминт под кожей может перемещаться (со скоростью до 15 мм в сутки), что может быть заметно для человека, как по ощущениям, так и визуально. Часто, заметив на теле уплотнение похожее на опухоль, пациенты обращаются к хирургу, а тот решает, что это липома, опухоль, фиброма, атерома и т.п., а затем уже в ходе операции обнаруживает гельминта.

У дирофилярий есть любимые места на теле человека — это органы зрения, ноги и руки, шея, лицо, грудь, мошонка. Могут появиться такие симптомы, как слабость, пассивность, тошнота, нервозность, бессонница, повышенная температура, боли в голове и в области поражения паразитом. В 50 % случаев обычно поражаются органы зрения. Человек жалуется на ощущение чего-то ползающего в глазу, у него наблюдается покраснение век и глаз, блефароспазм. При перемещении гельминта возникает боль, слезотечение и зуд. Иногда через конъюнктиву виден сам гельминт.

При нахождении дирофилярии в глазу вокруг нее образуется гранулема, что вызывает развитие экзофтальма и диплопии. Поражение глаз приводит к ослаблению зрения. Человек способен увидеть мигрирующего паразита. Наблюдения показали, что его перемещения усиливается под воздействием тепла.

Дифиляриоз обычно носит хронический характер, с рецидивами, характеризующимися периодами вспышек и затихания заболевания. Если вовремя не заняться лечением, вероятны воспаления тканей, и возникновение абсцесса.

Симптомы внутреннего дирофиляриоза

При этой разновидности паразитом поражаются легкие. Личинка живет в левом желудочке сердца и легочных артериях, образуя при этом фиброзную капсулу. Обычно болезнь протекает бессимптомно, реже вызывает боль в груди, кашель и кашель с кровью.

Заболевание часто выявляется случайно, например, при рентгене грудной клетки (видны узелки размером 1-2 см) или при оперировании легких.

Диагностика дирофиляриоза у человека

Диагностика заболевания представляет определенную сложность, так как её симптоматика схожа со многими другими заболеваниями, поэтому врачами часто ставится ложный диагноз и своевременное лечение затягивается. Основными жалобами пациентов являются появление мигрирующих подкожных узлов, ощущения перемещения паразита.

Диагноз дирофиляриоза можно подтвердить, сдав следующие анализы:

- анализ крови;

- после удаления паразита хирургом, проводится его макроскопическое исследование;

- проведение исследования на наличие серологической реакции, позволяющей обнаружить антиген паразита;

- аппаратная диагностика (УЗИ узлов, рентгеновские исследования, эхокардиография и электрокардиография).

Кроме того, перед постановкой диагноза специалист проводит анализ условий проживания больного, времени года, его деятельности. Факторами риска являются наличие домашних и бездомных собак и кошек, комаров, выезд в лес, на рыбалку, на дачу или в сад.

Риск заболевания дирофиляриозом особенно увеличивается в период высокой активности комаров. В связи с чем важны профилактические меры, производимые санитарными службами по ликвидации насекомых на территории водоемов. Известно, что заболевание носит сезонный характер, поэтому основное количество заболевших фиксируется весной и летом. Пики заболеваемости приходятся на периоды июнь-июль и октябрь-ноябрь.

Диагностика дирофиляриоза у животных

Для профилактики заболевания домашним животным необходимо регулярно давать противоглистные препараты. Признаками заболевания паразитами служат различные высыпания, уплотнения, ранки, опухоли на коже.

Больше всего при поражении страдает сердечно-сосудистая система животного. Поведение его становится пассивным, теряется аппетит, отмечается температура, кашель. Собака может прихрамывать и страдать от судорог.

Лечение дирофиляриоза

Форма болезни диктует методы лечения. Обычно у человека паразитирует одна неполовозрелая особь. Основной метод избавления от паразита — хирургический. Чтобы исключить перемещение паразита применяют дитразин. Редко применяется терапия медикаментами с использованием ивермектина или диэтилкарбамазина. Дополнительно при лечении используются успокаивающие и антигистаминные лекарства, нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды.

При глазном дирофиляриозе основным методом лечения будет удаление гельминта с помощью операции и последующие назначение дезинфицирующих и противовоспалительных препаратов для глаз, иногда также прописываются капли дексаметазона для уменьшения воспаления. Обязательно назначаются антигистаминные средства.

Профилактика дирофиляриоза

В России 4-30% (в зависимости от географии их проживания) домашних и уличных собак являются хозяевами-переносчиками микрофилярий. Самый большой процент зараженных животных в Греции и Иране- 25-60%.

Профилактика заболевания включает в себя истребление комаров и ограничение контакта с ними животных и человека, своевременное выявление дирофилярий животных и их лечение, борьба с бродячими животными, противоглистная профилактика у домашних питомцев.

Так как очагами дирофиляриоза являются водоемы около жилых районов, очевидна эффективность мер, применяемых санитарными органами по борьбе с кровососущими насекомыми. К тому же необходима борьба с комарами в подвалах жилых домов, ведь здесь эти паразиты могут с комфортом обитать весь год. Из подвалов жилых домов комары и другие насекомые попадают по вентиляционной системе в квартиры.

В лесу и около водоемов необходимо использовать репелленты и защищать участки тела с помощью одежды. Животным кроме репеллентов могут быть одеты специальные ошейники. По возможности старайтесь отказаться от прогулок в вечернее и ночное время суток.

Человек сам в ответе за собственное здоровье, а также за здоровье своих детей, родных и близких, поэтому отправляясь в отпуск в теплые страны, будьте бдительны! Легче предотвратить болезнь, соблюдая профилактические меры, чем лечить ее последствия!

Источник

Отодектоз или «ушной клещ»

Сегодня я хочу рассказать вам ещё об одном «подарке», который часто получают «в нагрузку» покупатели котят и щенков.

Подарок этот столь част, что, казалось бы, не о чем уже говорить… Каждый, в чьём доме живет животное, должен быть осведомлён об этом риске, а регулярная антипаразитарная обработка снимает проблему раз и навсегда. Но нет…

Не проходит и месяца, чтобы я вновь не встретилась с пациентом, у которого есть эта проблема.

Итак, плановый визит к пациенту, возраст которого уже приближается к году. Куплен на Авито. Замечательные хозяева, любимый кот…

Не успеваю я разложить свои ветеринарные принадлежности, как слышу от хозяев удивительно знакомую фразу: «…и ушки ему ещё гляньте, пожалуйста…». Нехорошее предчувствие быстро превращается в уверенность, – буро-серый налёт на отёкшей коже наружного слухового прохода, как и черно-бурые корочки в глубине практически не оставляют никаких сомнений: в ушах моего пациента, скорее всего, поселился ушной клещ.

Впоследствии это подтвердилось и микроскопией соскоба содержимого слухового канала – живые личинки клеща и множество яиц, – так и есть, отодектоз, собственной персоной. Взрослых особей практически не наблюдалось, ведь клещ – «существо нежное, от грязи дохнет» (с). А в ушах моего пациента было огромное количество отслоившегося эпителия, засохшей крови и выделений ушных серных (церуминальных) желёз.

Поэтому нам с хозяевами ничего не оставалось делать, как взяться за расчистку «авгиевых конюшен» в котячьих ушах…

А мне ничего не остается, как заняться вашим, дорогие читатели, ветсанпросвещением.

Что же это за зверь такой – ушной клещ?

И что за болезнь такая – отодектоз, чем она опасна, как от неё лечиться?

Возбудитель отодектоза ушной клещ Otodectes cynotis

Возбудитель отодектоза, ушной клещ Otodectes cynotis, – паразитический клещ микроскопических размеров. Он обитает на коже наружного слухового канала, прогрызая ходы в эпидермисе. Питается выступающей тканевой жидкостью.

В своём развитии паразит проходит стадии яйца, личинки, нимфы и взрослой особи. Весь цикл развития занимает около 3-х недель, однако яйца в неблагоприятных условиях могут храниться довольно долго. Именно этим обусловлена «живучесть» ушного клеща при противопаразитарных обработках ушей наших кошек и собак.

Как происходит заражение отодектозом

Животные заражаются отодектозом, общаясь друг с другом, прежде всего, контактируя мордами. Именно поэтому ушной клещ встречается у кошек значительно чаще, чем у собак, – уж очень они любят тереться щеками друг об друга. Так чешуйки из больных ушей, содержащие яйца и взрослых особей, попадают с шерсти на шерсть, и дальше заносятся в полость наружного слухового канала.

Легче всего заразиться малышам – котятам и щенкам, от своей матери. Мало того, что мама всегда близко, да ещё и сопротивляться внедрению паразита организм малышей ещё не в состоянии. Поэтому и яркой клинической картины у щенков и котят обычно не наблюдается, ведь раз паразит пришел от мамы, то детский организм и принимает его «за своего».

Другой путь заражения – дачные прогулки. На дачах, как правило, встречаются животные из разных популяций – как местные, в т.ч. бродячие и просто «аборигены», так и приехавшие с хозяевами «новички». При таких встречах, как правило, происходит обмен и возбудителями инфекций, и паразитами. Поэтому до выезда на дачу животных стоит обязательно прививать и обрабатывать от паразитов, а после приезда с дачи повторить противопаразитарные обработки и обследовать питомца у ветеринарного врача (провести диспансеризацию).

Вы, возможно, спросите, а как же в деревнях кошки-собаки всю жизнь жили и не у кого не обследовались?

На это я вам отвечу следующее. В деревнях как собаки, так и кошки образовывали устойчивые популяции со своими инфекциями и паразитами. Чужаков довольно жестко изгоняли со своей территории. При этом в ходе естественного отбора те, кто с паразитическими «сожителями» не уживался, умирали от болезней, а выживали наиболее сильные и приспособленные. Так, естественным образом происходило взаимное приспособление микро-и макроорганизмов друг к другу.

Система была довольно стабильна столетиями. До тех пор, пока люди не начали активно перемещаться сами и возить с собой домашних питомцев, «перемешивая» популяции домашних животных и их «сожителей»-паразитов. И это вызвало нарушение равновесия между паразитами и их носителями. Отсюда такой всплеск инфекционных и паразитарных болезней.

Кстати, вспомните, в средние века вспышки чумы и других страшных болезней совпадали с массовыми перемещениями людей из страны в страну. Вместе с ними перемещались и паразиты – переносчики инфекций. Так что всё закономерно.

Итак, в «зоне риска» по отодектозу:

- Малыши (щенки и котята) от «разведенцев» и из неблагополучных по отодектозу питомников

- Кошки и собаки «на свободном выгуле»

- Животные, выезжающие на дачу со своими хозяевами и не прошедшие защитную антипаразитарную обработку.

Клинические признаки отодектоза

Как же можно заподозрить отодектоз?

Далеко не всегда стоит ориентироваться на поведение любимой кошки или собаки. Если ушной клещ попал к малышу от матери, то резкого сопротивления паразиту не происходит, воспаление слухового канала идёт довольно вяло, и резкого зуда и боли в ушах нет.

Такой вялотекущий воспалительный процесс может длиться годами, перерастая в онкологическое заболевание – множественные аденомы церуминальных (серных) желёз. Они, распадаясь, вызывают гораздо более сильное воспаление, которое сопровождается гнилостным запахом. Тут уже большинство владельцев спохватывается, но поздно.

В норме наружный слуховой канал у кошек и собак бледно-розового цвета, кожа практически сухая, чуть жирноватая, без налёта и выделений. Если наблюдаются обильные выделения серных (церуминальных) желёз, это говорит о том, что в слуховом канале присутствует некий раздражитель (аллерген, грибок, бактерии или паразиты-клещи).

С этим обязательно стоит обратиться к ветеринарному врачу-дерматологу, чтобы тот не просто назначил «какие-нибудь капельки», а точно определил вид раздражителя.

Это крайне важно, потому что «на пустом месте» заболеваний наружного слухового канала, как правило, не бывает. В некоторых случаях может наблюдаться сочетание, например, отодектоза и бактериального отита. В этом случае лечить надо оба заболевания сразу.

Если заражение ушным клещом произошло уже во взрослом возрасте, то тут, как правило, организм отвечает на внедрение паразита активной воспалительной реакцией, и вот тут-то как раз владелец и увидит, что любимая кошка или пёс активно трясут головой, ушами и пытаются почесать всё, до чего достают – уши, шею, даже плечи.

Если вы наблюдаете такую картину, да ещё в сочетании с выделениями из наружного слухового канала или покраснением кожа внутренней поверхности ушной раковины – срочно к врачу. Чем больше «запущен» процесс, тем больше осложнений и тем тяжелее его вылечить.

Как лечить отодектоз?

Лечение отодектоза обычно комплексное, и зависит от тех реакций, которые «выдал» на паразита его хвостатый хозяин и от осложнений, до которых уже дошла болезнь. Поэтому способов лечения отодектоза великое множество. Грамотный врач выберет именно тот способ, который подходит вашему питомцу с учетом особенностей течения его заболевания.

Как правило, любая схема лечения включает в себя следующие этапы:

- Собственно противоклещевая обработка

- Очистка ушей от самих клещей, их яиц и продуктов их жизнедеятельности

- Борьба с осложнениями в виде гиперфункции церуминальных желёз, бактериального или грибкового отита, а также уменьшение гиперчувствительности кожи наружного слухового канала.

Противоклещевая обработка может быть как системной (например, таблетки «Бравэкто», капли на холку типа «Стронгхолд»), так и поверхностной (например, использование фипронила ) или вообще местной (например, с помощью капель с содержанием амитразина ). Выбор зависит от общего состояния пациента, его возраста, сопутствующих болезней, чувствительности к препаратам и многого другого.

Очистка ушей проводится как врачом, так и, в последующем, самим владельцем. При выборе способа очистки грамотным врачом обычно учитывается интенсивность и давность клещевой инвазии, количество и качество выделений в слуховых каналах, степень реактивности кожи слухового канала на обработки и многое другое.

Борьба с осложнениями включает в себя как местное лечение (капли, мази), так и, в некоторых случаях, системную терапию для контроля интенсивности воспалительного процесса, средства устранения зуда или препараты для борьбы с бактериальной или грибковой микрофлорой.

Обратите внимание, что непрофессиональный подход к лечению паразитарного отита ведёт к переходу воспаления в хроническую форму и ведёт к долгим годам мучения питомца от хронических аллергических отитов, или, что гораздо страшнее, может привести к развитию аденом церуминальных желёз. Лечение этого новообразования – только оперативное удаление ВСЕГО наружного слухового канала.

Заключение

- Ушной клещ, или отодектоз, — довольно часто встречающееся заболевание у наших домашних кошек и собак.

- Чтобы быть уверенным, что у вашего питомца его нет, – обязательно обратитесь к ветеринарному врачу за осмотром состояния наружных слуховых каналов.

- Отодектоз может быть выявлен внешним осмотром, но диагноз необходимо подтвердить микроскопией соскоба из наружного слухового канала. Без этого диагноз не считается подтверждённым.

- Лечение отодектоза комплексное, включает в себя обработу от клещей, тщательную и многократную очистку наружных слуховых каналов и лечение осложнений.

- Профилактика отодектоза – регулярные наружные или системные противоклещевые обработки вашей кошки или собаки, особенно при выезде на дачу или «на природу»

Надеюсь, что эта информация окажется вам полезной.

Загляните в уши своим питомцам, и, если вас хоть что-то насторожит, обязательно обратитесь к врачу.

Еще по теме:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник