- Лечение и профилактика головни на пшенице

- Заражение головнёй может повредить до 70% посевов пшеницы.

- В особо тяжёлых случаях — погибает ВЕСЬ урожай!

- Главные причины поражения посевов пшеницы головнёй:

- Потеря здорового микробиологического баланса

- Погодные аномалии

- Прежние инфекции

- Внешнее заражение

- Неуместное применение фунгицидов и пестицидов

- Как бороться с головней пшеницы

- Индийская головня

- Твердая головня пшеницы

- Пыльная головня

- Карликовая головня

- Стеблевая головня

- Борьба с головней пшеницы

- Что делать с зараженными посевами?

- Твердая головня пшеницы: причины и методы борьбы

- Основные признаки

- Как может происходить заражение

- Основные причины заражения

- Меры борьбы с головней пшеницы

- Протравливание семян и дезинфекция инвентаря

- Другие виды заболевания

- Признаки разных видов головни

Лечение и профилактика головни на пшенице

Заражение головнёй может повредить до 70% посевов пшеницы.

В особо тяжёлых случаях — погибает ВЕСЬ урожай!

Главные причины поражения посевов пшеницы головнёй:

Потеря здорового микробиологического баланса

Главная причина поражения любых посевов патогенными бактериями — нарушение нормального биологического баланса. Болезнетворные грибы и микроорганизмы, попадая в здоровую почву, ограничены в возможностях захвата нового пространства. Микроорганизмы здоровой почвы производят вещества, назначение которых — предотвратить вторжение патогенов. Эти вещества смертельно опасны для целого ряда патогенов. Но если баланс здоровой микрофлоры почвы нарушен — то заражение можно считать неизбежным.

Погодные аномалии

Любые неожиданные и долговременные погодные перепады вызывают нарушение биологического баланса как непосредственно в почве, так и на стеблях, листьях и плодах. Избыток осадков и засуха, аномально холодная или напротив, аномально жаркая погода, влияют на бактериальный баланс почвы. В результате сильных и продолжительных отклонений от среднеклиматических показателей, наступает бурное развитие неестественных для здоровой почвы микроорганизмов и грибов.

Прежние инфекции

Немало случаев, когда в почвенной микробиоте поля уже жили возбудители головни, и в силу ряда причин ( ошибочно подобранные фунгициды, погода, нарушение микробаланса) эта болезнь проявилась.

Внешнее заражение

Иногда в почву поля инфекция попадает извне. Переносчиком возбудителя могут оказаться животные, птицы, насекомые. С соседних уже зараженных участков споры патогенных микроорганизмов могут быть принесены как ветром, так и техникой. Наши специалисты, также исследуя причины заражения, в качестве переносчиков обнаруживают семена и сельскохозяйственный инвентарь

Неуместное применение фунгицидов и пестицидов

Агрономы регулярно совершают одну и ту же ошибку: протравливают семена и обрабатывают поле препаратами, не учитывая их особенностей. Для правильного лечения необходимо точно выявить штамм вызвавший поражение, и определить тип препаратов, к которым исследуемые болезнетворные бактерии и грибы наиболее восприимчивы.

Источник

Как бороться с головней пшеницы

Головня пшеницы — грибковая болезнь зерна, которая может привести к частичной или полной потере качества урожая. Поражает все хлебные злаки.

- индийская головня пшеницы;

- пыльная головня пшеницы;

- твердая головня пшеницы;

- карликовая головня пшеницы;

- стеблевая головня пшеницы.

Каждый вид имеет свои особенно и поражает определенные сорта пшеницы.

Индийская головня

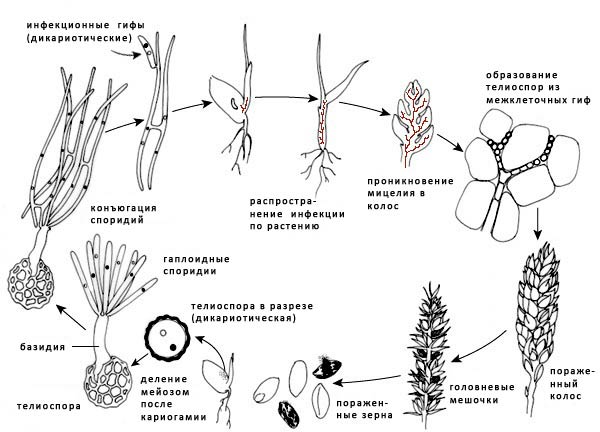

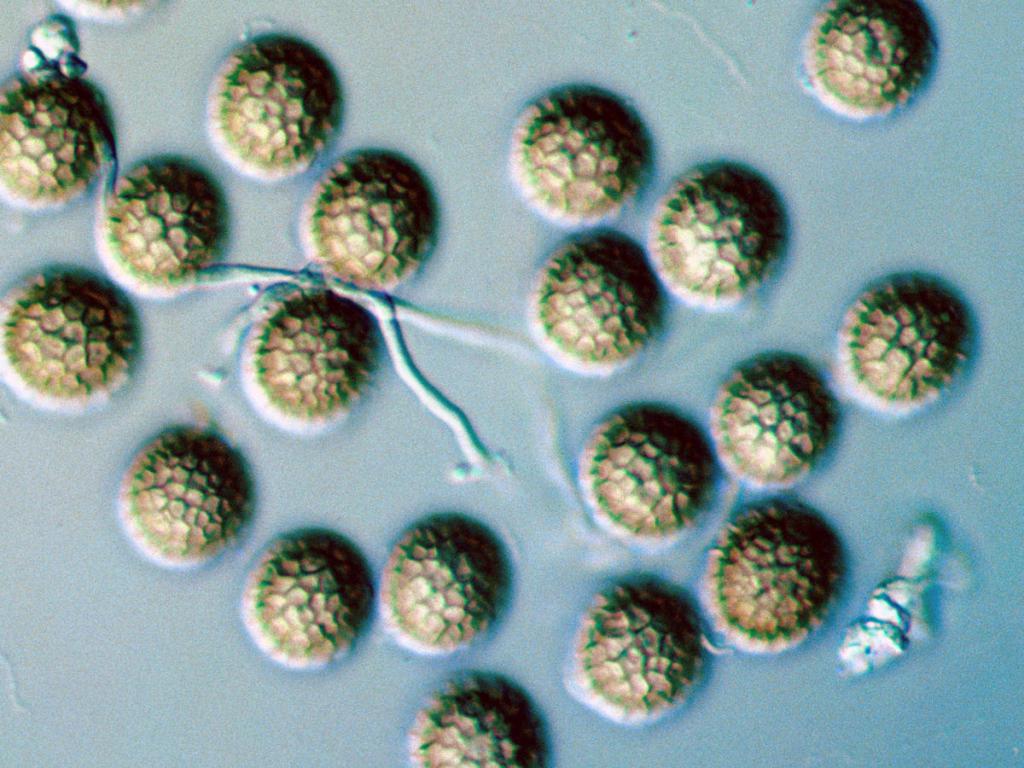

Возбудитель — Neovossia indica. Впервые был выявлен в 1931 году в Индии. Происходит поражение только нескольких колосков (1-6). В них скапливаются телиоспоры, которые представляют собой оформленные темные образования, с резким гнилым запахом. При большом скоплении спор происходит расхождение чешуек, они опадают, а через время осыпаются оголенные зерновки. При не полном поражении, семена могут прорасти и дать всходы. Телиоспоры имеют шаровидную или эллиптическую форму, с бурой плотной сетчатой оболочкой и бесцветным слизистым придатком.

Прорастание телиоспор происходит во влажных условиях при температуре 15-30 С. После чего они преобразуются в базидии, на верхушках которых образуются 50-120 длинных слегка подогнутых базидиоспор. В определённых случаях базидии преобразуются в нитеобразный промицелий с одно- или двухклеточными споридиями на верхушке. Базиодиспоры разносятся ветром и попав на завязь культуры поражают ее. Проявления болезни хорошо заметны в период полной спелости зерна или во время цветения. Заражение и развитие заболевания возможно при резком колебании температуры (7-22 С) и повышенной влажности (более 65%). В момент наливания и дозревания зерновки мицелий грибов развивается под покрывающими тканями.

Распространение Neovossia indica происходит с помощью:

- воздушных потоков;

- насекомых;

- птиц;

- при перевозке на не обработанном транспорте;

- при использовании не дезинфицированного сельскохозяйственного инвентаря.

Сохраняют жизнеспособность в почве — до 6 лет, в пораженном зерне — до 18 лет. Пройдя через желудочно-кишечный тракт животных сохраняют патогенность.

Твердая головня пшеницы

Возбудитель — Tilletia caries. При поражении зерна твердой головней разрушается внутренняя часть, а внешняя — остается без изменений. Телиоспоры твердой головни попадают в окружающую среду в момент сбора урожая или первичной обработки зерна. Это приводит к заражению почвы и поражению поверхности здоровых зерен.

Наиболее опасна для мягких сортов пшеницы. Проявляется только к стадии молочной спелости.

- колосья маленькие и сильно приплюснутые;

- чешуйки раздвинуты;

- зерна вздуты и имеют удлиненную форму;

- проявляется сине-зеленый окрас и резкий едкий запах (селедочный);

- зерно отсутствует, вместо него черная споровая масса;

- значительно теряют вес, поэтому колосья в момент созревания не опускаются.

Развивается быстрее в засушливую и холодную погоду.

Пыльная головня

Возбудитель — Ustilago tritici. При развитии заболевания от пыльной головни поражаются как оболочка, так и внутренность зерна. Подвержены заражению только колосья пшеницы, чаще всего яровой и озимой пшеницы. Поражается нижняя часть колоса. Начинает развиваться на этапе вегетации. Источник инфекции — зараженные семена.

- колошение начинается быстрее;

- ростом выше здоровой пшеницы;

- колос будто опаленный;

- растение слабо кустится;

- зараженные зерна покрыты тонкой сероватого окраса оболочкой, после ее разрыва телиоспоры

- ветром распространяются по полю.

Пыльная головня крайне опасное заболевание, она может уничтожить почти весь урожай. При низкой температуре воздуха и почвы, при осенней засухе, при несоблюдении сроков посева семян — заболевание развивается значительно быстрее.

Карликовая головня

Возбудитель — Tilletia controversa. Заболеванию подвержены озимая пшеница, рожь, дикорастущие злаки. Течение заболевания сходно с твердой головней — образование капсулы с черной массой вместо зерна. Особенностью этого вида является деформация всей пшеницы.

- образование большого количества побегов (10-50);

- низкий рост;

- пораженные растения отстают в развитии;

- колосья редко прорастают из влагалища листьев;

- колошение начинается раньше.

Головневые мешки (сорусы) имеют шарообразную форму с закругленной верхушкой, относительно твердые и ломкие.

Телиоспоры прорастают в течение 30-55 дней при условиях:

- температура от +3 до +7 С;

- большое количество света;

- влажность 50-60%.

Находящиеся в почве споры изначально заражают проросток. Поражение происходит из-за того, что головневые сорусы телиоспор остаются в почве. В ней они сохраняют жизнеспособность до 10 лет.

Стеблевая головня

Возбудитель — Urocystis triticale Koern. Сорусы образованы скопленными спорами (центральные 1-5, периферические 6-20).

Заражение пшеницы происходит в фазе проростков, когда они еще находятся в почве. В связи с чем поражается все растение. Внешний вид зараженной пшеницы:

- сильное отставание в росте;

- отсутствие колоса или его полная деформация;

- отсутствие зерен, если колос развит;

- стебли и листья скручены в виде петли или спирали.

Зараженные семена выступают источников болезни. В окружающей среде споры сохраняются до года.

Борьба с головней пшеницы

Меры борьбы с головней заключаются только в профилактике возможного заражения.

Профилактика включает в себя:

- апробацию семян (выявление зараженного семенного материала);

- обеззараживание посевов перед посадкой (включает химическую и термическую обработку);

- дезинфекцию сельскохозяйственного инвентаря и машин;

- посадку устойчивых к головне сортов.

Химическое обеззараживание бывает:

- сухое;

- с суспензиями и/или увлажнением;

- мокрое;

- полусухое.

Сухое — производится машинами. Дезинфекторами выступают: ТМТД, меркуран, гексахлорбензол. Считают малоэффективным, так как сухой яд плохо удерживается на семенах.

С суспензиями (ПЗ-10) и/или с увлажнением (ПУ-1Б, ПСШ-3). Дезинфекторы: меркуран, гексахлорбензол, гранозан. Принцип обработки такой же как в сухой, но одновременно семена опрыскивают суспензиями с ядом или водой.

Мокрое — производится растворами формалина. Из-за трудоемкости процесса применяется редко и в основном при сильном поражении семян. Имеет три этапа: смачивание, томление, просушку.

Полусухое — имеет такой же принцип дезинфекции как в мокрой, за исключением просушки.

Что делать с зараженными посевами?

При заражении пшеницы головней, её уничтожают, в среднем это 15-20% урожая. Если поражение растения замечено в период дозревание, лучше дать ему погибнуть. Нельзя обрабатывать телиоспоры ядохимикатами. Такая обработка недопустима, она навредит качеству не только зараженных, но и здоровых растений ещё большею, чем головня. Единственный верный способ — во время начать профилактику посевов.

Источник

Твердая головня пшеницы: причины и методы борьбы

Твердая головня пшеницы — очень опасное заболевание, значительно снижающее урожайность этой сельскохозяйственной культуры. Распространена такая инфекция, к сожалению, практически во всех земледельческих районах России. По-другому твердая головня называется вонючей или мокрой.

Основные признаки

Возбудителем твердой головни пшеницы является грибок из рода Tilletia. Отчетливо заметить симптомы этой болезни можно только в самом начале молочной степени зерна. Основными признаками такой головни являются:

- небольшая сплюснутость колосьев;

- синеватый оттенок у зеленой части растения.

Чешуйки у зараженных колосьев слегка раздвинуты. При раздавливании зерен больных растений выделяется не «молочко», а сероватая зловонная жидкость.

По мере созревания пшеницы разница в цвете у здоровых и зараженных колосьев постепенно исчезает. Однако при этом больные растения остаются прямостоячими. Связано это с тем, что вместо зерна в зараженных созревших колосьях обнаруживаются головневые сорусы, имеющие небольшой вес. Цвет эти образования имеют темный и состоят они из огромного числа пылеобразных спор.

Как может происходить заражение

Одной из отличительных особенностей сорусов является хрупкость. При обмолоте зерна они легко разрушаются. Это, в свою очередь, приводит к тому, что споры высыпаются в окружающую среду. Попадая на здоровые семена, они задерживаются в их бородках. Таким образом и происходит инфицирование посевного материала.

При посадке зараженных семян споры головни попадают в почву и прорастают, образуя базидии. На каждой такой трубочке в последующем появляется 4-12 базидиоспор. После копуляции последней образуются инфекционные гифы, способные проникать в ткани прорастающей пшеницы.

В последующем грибница постепенно увеличивается по направлению вверх, заражая стебель, листья и колосья. В самом начале своего роста грибница распространяется не слишком активно. Однако в стадии молочной спелости зерна ее развитие сильно активируется. Поэтому признаки заболевания в этот период и становятся хорошо заметными.

Иногда заражение высаженной пшеницы может происходить и спорами, находящимися непосредственно в почве. Однако таким путем инфицируются растения достаточно редко. В отличие, к примеру, от пыльной, споры твердой головни держатся в капсулах довольно-таки крепко. Рассыпаются темные образования в колосьях обычно только при обмолоте.

Упавшие в землю при уборке пшеницы споры этого грибка к тому же в большинстве случаев быстро нейтрализуются почвенными микроорганизмами. Произойти заражение таким путем может в основном только тогда, когда новая пшеница на поле высевается не позднее чем через 3 недели после уборки старой. Но иногда при благоприятных условиях споры головни могут сохраняться в почве и до 2 лет.

Основные причины заражения

Вред это заболевание пшенице может нанести просто колоссальный. Урожайность на поле, зараженном твердой головней, падает не только из-за потери зерна, но и из-за гибели растений. Также это заболевание снижает иммунитет растений. Из-за этого пшеница хуже переносит зиму и становится более подверженной другим инфекциям.

Риск заражения зерновых твердой головней значительно повышается при:

- слишком глубокой заделке семян при посадке;

- во время длительной осенней засухи;

- при несоблюдении сроков посева.

Учеными было выявлено, что лучше всего споры головни прорастают при температуре 2-5 °С. Поэтому заражение рано высаженной весной яровой или слишком поздно осенью озимой пшеницы происходит быстрее.

При глубокой посадке семена этой зерновой культуры долго прорастают. В результате резко увеличивается риск проникновения в них грибницы под землей.

Меры борьбы с головней пшеницы

Считается, что больше всего подвержены заражению этим грибком яровые зерновые. Но озимая пшеница инфицируется спорами этого гриба, к сожалению, также довольно-таки часто. В любом случае меры, направленные на предотвращение распространения грибка на посевах, должны соблюдаться как при весенней, так и осенней посадке.

Для того чтобы не допустить потерь урожая, связанных с заражением головней, в первую очередь следует выбирать для возделывания устойчивые к этому заболевания сорта пшеницы. Также эффективной мерой борьбы с этим грибком является предпосадочное протравливание семян.

Разумеется, для того чтобы не допустить заражения растений, нужно в точности соблюдать, помимо всего прочего, и сроки и технологию посадки пшеницы. Происходит инфицирование грибницей зерновых только в первые 8 дней после прорастания. В дальнейшем пшеница к твердой головне становится невосприимчивой.

Конечно же, в качестве посадочного материала следует отбирать зерно только с благополучных в плане этого заболевания полей. Обычно в хозяйствах в товарные переводят посевы, зараженные головней более чем на 0.3 %.

Протравливание семян и дезинфекция инвентаря

Для обработки посадочного материала с целью недопущения заражения головней используются обычно разного рода фунгициды. При этом чаще всего применяются ТМТД и пентатиурам. Считается, что протравливания требуют семена, собранные с тех полей, где посевы поражены хотя бы на 0.0001-0.0004 %. Обрабатываться при этом посадочный материал должен не позже, чем за 15 дней до высева. Чаще всего для протравливания зерна от этого грибка используются такие фунгициды, к примеру, как «Раксил», «Винцит», «Витовакс» и т. д.

Во время уборки и обмолота споры твердой головни могут оставаться в том числе и на рабочих инструментах сельскохозяйственных машин и таре. Все эти предметы, конечно же, для профилактики заражения грибком посевного материала также следует дезинфицировать. Обрабатывают инвентарь для предотвращения инфицирования пшеницы головней обычно с использованием 1% раствора формалина.

Другие виды заболевания

Твердая головня на настоящий момент в России распространена не так сильно, как, к примеру, в середине прошлого века. В 60-х годах в СССР потери урожая из-за этого заболевания зачастую достигали 30 %. Однако вред посевам эта инфекция еще может наносить значительный. И конечно же, это не единственная разновидность грибка, способная снижать урожайность пшеницы. Помимо твердой, зерновые в России могут заражаться следующими видами головни:

Признаки разных видов головни

Характерной особенностью индийской головни пшеницы является то, что ее проявления, в отличие от твердой, могут быть хорошо заметны уже во время цветения.

При заражении растений пыльной разновидностью грибка у них поражаются в основном только нижние части. Карликовая головня, как и твердая, проявляется заменой зерна капсулами с черной массой спор. Но при заражении этой разновидностью грибка колос деформируется полностью. При стеблевой головне пшеницы у растения скручиваются в виде петли листья.

Источник