Как избавиться от гордыни?

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Вопрос читателя:

Одна из главных проблем всех — гордыня — пусть даже не в большой форме! Как от нее избавиться?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Молодой человек, по большому счету, это вопрос, который надо задавать исключительно в отношении себя (как МНЕ избавиться от гордыни) и задавать его Вашему духовнику — священнику, которому Вы исповедуетесь регулярно. В общем и целом ответить на него можно, но пользы много это не принесет, потому что все равно все упирается в то, что Вам надо понять, в чем лично в Вас есть гордыня, а дальше соображать, какие конкретные шаги можно сделать против нее.

Для начала можно понять, откуда взялась гордыня? Можно задать себе и вопрос о том, как понять, что у тебя развивается гордыня?

А дальше, если в целом, надо просто объективно оценить себя и увидеть, а точно ли есть у Вас повод для гордыни. Просто честно ответьте себе на вопрос, точно ли Вы лучше всех в том деле, которое делаете. Если да, поблагодарите Бога за то, что Он поддержал Вас на вашему пути, что дал Вам возможности и силы освоить это дело, дал Вам время, дал тех людей, которые Вас поддерживали на Вашем пути. Например, если Вы прекрасный спортсмен и чемпион мира, то тут есть не только Ваши усилия, но и вклад тренеров, огромный вклад родителей, которые когда-то отвели Вас на секцию, оплатили ее, купили костюм, снаряжение для тренировок и так далее. Вклад есть от всех — и от Ваших главных соперников (смотря на них, Вы усерднее тренировались), и от Ваших друзей (они болели за Вас, навещали, когда Вы болели и получили травму), и от Ваших завистников (это подстегивало Вас работать усерднее), и, например, даже от соседки, которая один раз накормила Вас обедом, пока родители были на работе, а Вам нужны были силы перед тренировкой. И так во всем. Объективно, Ваше достижение — это во многом результат целой цепочки событий, и если это увидеть, «корона» сразу слетит, и Вы сможете помолиться обо всех людях, которые помогли Вам достичь успеха. И так в любом деле, на самом деле.

А может оказаться так, что Вы делаете дело просто достаточно хорошо. И это нормально! Но, согласитесь, это уже совсем не повод для гордыни. Да, есть те, кто делает дело хуже Вас, ну и что теперь? Какой смысл надо ними превозноситься? Они позанимаются — и станут лучше, ведь и у Вас когда-то не получалось. А может быть, у них обстоятельства такие, что они и хотели бы сделать лучше, да не могут. Например, Вы можете пройти курсы повышения квалификации для работы, а они ухаживают за пожилыми родителями или ребенок болеет и времени просто нет на курсы, да и деньги все пошли на лекарство. Где же тут повод Вам превозноситься? Нет повода. Просто помолитесь о тех, кто не смог быть пока на той же вершине, что и Вы. А есть много людей, кто лучше Вас справляется. И тут нет повода ни для гордыни, ни для зависти: либо тут повод для радости за них, либо повод вдохновиться и самому поднапрячься и тоже уже, наконец, освоить эту новую программу для компьютера или этот набор компетенций для работы с новым оборудованием, понимаете?

Гордыня возникает там, где должны быть конкретные действия от Вас. И нередко она возникает там, где у Вас есть слабые места, потому что лукавому не надо, чтобы Вы над ними работали и усиливали их. Не поддавайтесь на эту уловку: смотрите объективнее на свою ситуацию и больше действуйте, не застывайте ни в самолюбовании, ни во взгляде на то, кто как хорош или как плох в каком-то деле. Действуйте.

Источник

Как бороться с гордостью? Семь советов от Отцов Церкви

Святитель Игнатий Брянчанинов к этому пороку относит целый комплекс поступков, мыслей и переживаний, от презрения к ближнему до ереси.

Пожалуй, кратко охарактеризовать гордость можно, перефразируя слова древнего философа: «Я – мера всех вещей». Опасность гордости даже не в том, что я считаю себя самым лучшим. Дело в том, что я вижу события, других людей, даже Самого Бога только своими собственными глазами – и считаю, что мое зрение стопроцентно.

А мое зрение как минимум ничуть не лучше, чем у всех остальных. И, между прочим, хуже всего мне видно самого себя. Своя голова кажется центром вселенной – а ведь это только моя вселенная, ограниченная и маленькая…

1. За советом – к Библии

Преподобный Ефрем Сирин

Лучшие советы по борьбе с грехом может дать Сам Бог. Преподобный Ефрем Сирин в качестве «врачевства против гордости» предлагает чаще перечитывать «места Писания, направленные против неё»:

«Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10).

«Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал.6:3).

«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16:15).

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.11:29).

«Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его; и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его» (Пс.135:23-24).

«Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш» (Пс.114:5).

«Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (Притч.16:5).

К рекомендованным преподобным Ефремом Сириным стихам можно добавить общеизвестное: «Бог гордым противится а смиренным дает благодать» (Иак.4:6), «в устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их» (Притч.14:3), «всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16) и другие цитаты.

2. «Это не я»

Святитель Николай Сербский

Строго говоря, нам нечем гордиться. Святитель Николай Сербский еще раз напоминает притчу о рабе, выполняющем свои обязанности:

«Как можно скорее предавай забвению свои заслуги и труды. Стыдно тебе, если пчела и муравей превзойдут тебя в этом. Плод гордости за свои заслуги – злоба, ссоры и вражда между людьми, а за ними – неизбежное чувство ненужности и отчаяние. Видел ли ты когда-нибудь пчелу и муравья в отчаянии? В самом деле, стыдно, если они лучше людей исполняют заповедь Христову: Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10)».

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин тоже рекомендует приписывать успех своих трудов Богу и поясняет:

«Я говорю это не с тем, чтоб, уничижая человеческие усилия, хотел отклонить кого либо от заботливого и напряженного труда. Напротив я решительно утверждаю, что совершенство без них ни как не может быть получено, и ими одними без благодати Божией оно никем не может быть доведено до надлежащей степени. … Благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица».

3. Математический метод борьбы с гордостью

«Но я же делаю много хорошего, правильного и доброго!» – станет защищаться гордец. И будет неправ. «Много» – это сколько? А если сравнить с количеством грехов?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так и советует поступить:

«Когда придет тебе в голову безрассудная мысль – сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорей считай свои грехи, свои непрерывные, бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного Владыки и найдешь, что их у тебя как песку морского, а добродетелей сравнительно с ними, все равно что нет».

4. Унижение или смирение?

Еще более распространенный спор, чем дискуссия о природе гордости – где граница между смирением и унижением? Правда ли, что христианину должно быть присуще исключительно «чувство собственного недостоинства»?

Нет, неправда. И граница очень проста: унижают человека против его воли, а смиряется он сам. Смирение – активное состояние. Митрополит Антоний Сурожский говорит о нем:

«Когда мы ищем смирения, мы можем ставить перед собой вопрос: как мы относимся к тому, что Господь нас посылает в ту или иную обстановку? С внутренним миром или с протестом, с разборчивостью? «Я не этого хочу, я хочу другого – почему Ты меня сюда послал? Я хочу добра, Ты должен был послать меня в ту обстановку, где все вокруг добрые и будут меня вдохновлять, помогать, нести на руках; почему Ты меня посылаешь в обстановку, где все – мрак, где все — плохо, где все – дисгармония?»

Эта наша обычная реакция, и это один из показателей того, что наша реакция не смиренна. И когда я говорю «смиренна», речь не о том, чтобы чувствовать себя или сознавать себя как бы побежденными: «Что же я сделаю против воли Божией – смирюсь». Нет, не побежденность, а активное смирение, активная примиренность, активный внутренний мир делают нас посланниками, апостолами, людьми, которые посланы в темный, горький, трудный мир, и которые знают, что там их природное место или благодатное место».

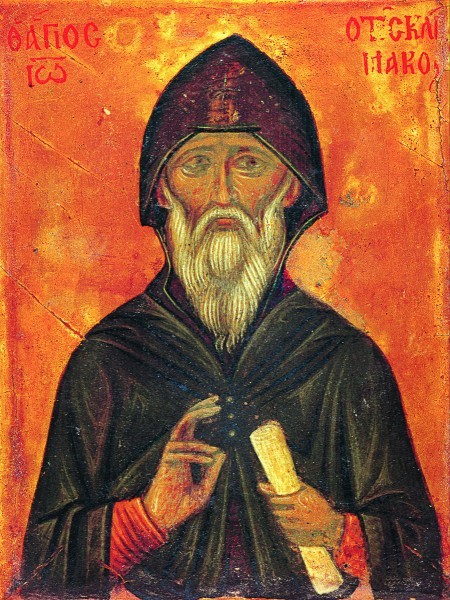

Преподобный Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн Лествичник рекомендует смирение как средство борьбы с гордостью:

«Людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении, проводить житие грубейшее и презреннейшее… Ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием».

Понятное дело, что самостоятельно лечить гордость нищетой или послушанием — и жить в нищей семье или в унизительном рабстве – вещи разные. Во втором случае смирение тоже может быть полезно (или вредно – с какой стороны посмотреть), но к искоренению гордости это никакого отношения не имеет.

5. Наказание за грех

Святитель Феофан Затворник, которого сложно обвинить в экзальтированности и нетрезвости, дает совсем радикальный совет – наказывать себя за гордость, в том числе и физически. Собственно, изначально это совет против гнева:

«Найдите веревку – толстенькую – и идите к сестре. Положив ей поклон земной, скажите: добрая сестрица, сослужи мне службу, вот этою веревкою отдуй меня хорошенько. Можете меру назначить – пять, десять ударов, только бы чувствительно было. Делайте так после каждой вспышки гнева. Этот прием и против гордости хорош».

Святитель Феофан Затворник

Мы все-таки живем не в монастыре в XIX веке, а в миру полтора столетия спустя. Если мы предложим ближнему пороть нас за проявления гордости, в лучшем случае это вызовет у него недоумение. А вот наказывать себя самостоятельно и без членовредительства не помешает.

Выполнил задание начальника и задрал нос – откажись от футбольного матча. Поглядела свысока на неряшливо одетую коллегу: «То ли дело мой безупречный вкус!» – никакого десерта…

6. Не стесняйся плакать

Отцы Церкви часто говорят о пользе слез, и у современного человека это вызывает непонимание. В чем польза сентиментальных рыданий – даже покаянных?

Святые не сентиментальны. Они умеют жестко обличать грех, проповеди их зачастую грозны. Слезы нужны совсем не для умильных переживаний и не для сокрушения о своей тяжелой жизни и несправедливости. Слезы – это признание своего несовершенства.

Святитель Николай Сербский уподобил гордость растению, выросшему на иссохшей земле. Сокрушенное сердце поднимает влажные (слезами увлажненные) пласты земли ради того, чтобы душа принесла новый плод. Плач сочувствия и покаяния – вот ключ к исцелению сухой и черствой гордости.

«Для созидания райской пирамиды не нужны слезы яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или не полученном богатстве земном, – поясняет святитель. – Евангельские слезы – это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы – это те слезы, что горюют о потерянном Рае. Евангельские слезы – это те слезы, что смешиваются со слезами детей и страдальцев. Евангельские слезы – это те слезы, что смывают вред, который нанесли мы небесной Любви».

7. Единственный Целитель

Вернемся к началу. Наше зрение слабо, мы неверно оцениваем себя и других, посему полностью доверять себе – гордость, тягчайший грех.

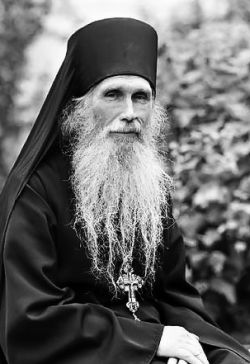

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Наш современник архимандрит Кирилл (Павлов) уподобляет гордого человека слепорожденному из Евангелия – получив исцеление от Спасителя, он исцелился и духовно и уверовал в Него. Напротив, люди, не желавшие принять благодать Христа, фарисеи, обвиняли Его в совершении чудес бесовской силой. Это проявление уже не простой, а сатанинской гордости.

«Слепотствующий душой по гордости и упорству есть самый несчастный человек, добыча ада, исчадие сатанинское, напитанное гордостью и злобой отца своего диавола. Это-то и есть хула на Духа Святаго, когда человек по гордости и упрямству не хочет верить явной истине, доказываемой явными же чудесами. Нет таковому прощения ни в сем, ни в будущем веке», — подчеркивает отец Кирилл.

Действительно, сознательное отвержение Христа – Бога – итог гордости, фактическая цель ее. Так что самое надежное средство в борьбе с этим недугом – взирать на Того, Кто может его исцелить. «Во всем нам нужно стремиться подражать тому, как поступал Господь, как учит нас тому Евангелие».

Источник

Православная Жизнь

Тот человек, который не борется со страстью тщеславия или делает это вполсилы, не со всем усердием и самоотвержением, не заметит, как душою овладеет гибельный сатанинский дух гордости.

Самое убийственное для души последствие гордости, что она лишается благодати Божией и остается совершенно беззащитной перед нападением злых духов и перечисленных выше страстей.

Преподобный Иоанн Лествичник считает, что гордость наиболее роднит человека с бесовскими силами и свидетельствует о духовном бесплодии души: «Гордый монах не имеет нужды в бесе, он сам сделался для себя бесом и супостатом». Кроме того, гордость может стать причиной впадения в блудные грехи, (а также) жестокосердия, беснования и даже психических расстройств: «Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы». «Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете». «Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою».

Укореняющихся в гордости людей бесам особенно легко обманывать: «Когда бес гордости утвердился в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву в образе светлого Ангела или мученика, преподает им откровение таинств и как бы дар дарований, чтобы сии окаянные, прельстившись, совершенно лишились ума».

Есть разные степени одержимости гордостью: «Начало гордости – корень тщеславия; средина – уничижение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец – отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав».

Интересно, что дух гордости может скрываться даже за благодарением Бога и других людей и им вызываться: «Услышим, все хотящие избежать рва сего: весьма часто сия страсть получает пищу от благодарения, ибо она сначала не склоняет нас бесстыдно к отвержению Бога. Видал я людей, устами благодаривших Бога и возносившихся в мыслях своих. О сем ясно свидетельствует фарисей, сказавший: Боже, благодарю Тя (Лк. 18:11)».

Многие не видят своих грехов и считают себя совершенно невинными, потому что гордость может заполнять собой место всех других пороков. Часто люди осознают свою страсть лишь в момент приближения смерти: «Один почтенный муж сказал мне: ‟Положим, что есть двенадцать бесчестных страстей; если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит место прочих одиннадцати”». «Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия, и уже при исходе из сего мира усматривают свое убожество».

Самым явственным признаком гордости есть неприятие обличений: «Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто принимает оное, тот разрешился от уз ее». «Один премудрый старец духовно увещевал гордящегося брата, но сей, ослепленный, сказал ему: ‟Прости меня, отче, я не горд”. Мудрый же старец возразил: ‟Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь: ‟Я не горд”?».

Гордость делает бесполезной нашу молитву и все другие добродетели: «Гордость есть потеря богатства и трудов. Воззваша, и не бе спасаяй, без сомнения, потому, что взывали с гордостью; воззваша. ко Господу, и не услыша их (Пс. 17:42), без сомнения, потому, что не отсекали причин того, против чего молились». «Тьма чужда света, и гордый чужд всякой добродетели».

По мысли преподобного Иоанна, именно гордость является одной из причин гонений и ненависти в отношении христиан, ибо «тать не любит солнца; гордый же уничижает кротких».

Бороться с гордыней намного труднее, чем с другими страстями, по той причине, что человек её у себя не видит. Поэтому преподобный Иоанн пишет, что «кто пленен гордостью, тому нужна помощь Самого Бога; ибо суетно для такого спасение человеческое (Пс. 59: 13)». Лучшими борцами с гордыней преподобный Иоанн считает монахов, а потому он расточает им множество похвал: «Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносящееся око души и недвижимое чувство тела. Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и когда они бежат от него, призывает на брань и раздражает, как зверей. Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали. Монах есть тот, кто имеет такой навык к добродетелям, какой другие – к страстям. Монах есть непрестанный свет в очах сердца. Монах есть бездна смирения, в которую он низринул и в которой потопил всякого злого духа».

Пытаясь все-таки объяснить процесс появления и борьбы с тщеславием и гордыней, преподобный как бы от их лица говорит: «‟Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Немало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому-нибудь подчиненными мы не терпим, посему-то мы, и на небе пожелав начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренномудрию, а что оному споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания и безгневия, непамятозлобия и служения ближним. Наши исчадия суть падения мужей духовных: гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильно тобою биемы, мы и на сие тебе скажем: если будешь искренно укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину”. ‟Ты видишь, – говорила гордость, – что конь, на котором я еду, есть тщеславие”. Преподобное же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его и со сладостию воспоют победную оную песнь: Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже в море (Исх. 15:1) и в бездну смирения».

Как видно из сказанного, самым сильным оружием против гордыни является самоукорение, которое поддерживается в христианине регулярной исповедью. Поэтому неправы те, кто отвергает современную практику частой исповеди. Важно лишь самоукорение отличать от мнительности, неуверенности и малодушия, за которыми, как правило, скрывается та же гордыня и другие страсти, с которыми устанавливается негласный «мирный договор».

Также, чтобы победить гордыню, по мысли преподобного, нужно всегда помнить, что самые наши добрые дела суть дар Божий, так как только при помощи Его благодати мы можем совершать их. А возноситься чужими украшениями недостойно и безумно: «Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и само рождение. Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, те только и твои, потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие».

Еще важно не забывать, что конец венчает дело и что неизвестно еще, не погубим ли мы награды за подвиги целой нашей жизни каким-нибудь поздним падением. В Евангелии есть пример, что некто и на браке возлежал, но после был осужден: «Не уповай на себя, пока не услышишь последнего о тебе изречения, памятуя, что и возлежавший уже на брачной вечери был связан по рукам и по ногам и ввержен во тьму кромешную» (Мф. 22:13).

Немаловажно также читать книги, повествующие о добродетелях святых отцов, подвиги которых кажутся превышающими самую природу: «Если мы сравним свои дела с делами этих великих светильников, то найдем, что мы еще и не вступали на путь их тщательного жития, и обета своего не соблюли, как бы следовало».

И наконец, необходимо постоянно иметь в памяти свои согрешения: «Гордость, – учит преподобный, – рождается от забвения своих грехопадений, и напротив, от памятования их снискивается смиренномудрие».

Отдельно преподобный говорит о порождении гордыни – хульных помыслах, в которых стыдно признаваться духовнику: «Выше сего мы слышали, что от злого корня и злой матери происходит злейшее исчадие, т. е. от скверной гордости рождается несказанная хула. Посему нужно и ее вывести на среду, ибо это не маловажное что-нибудь, но самый лютый из наших врагов и супостатов. И, что еще ужаснее, мы не можем без затруднения сказать, открыть, исповедать врачу духовному сии помыслы. Посему они часто многих повергали в отчаяние и безнадежность, истребив всю надежду их, подобно червю в древе». «Безбожный сей дух не только хулит Бога и все божественное, но и слова срамные и бесчестные произносит в нас, чтобы мы или оставили молитву, или впали в отчаяние».

Преподобный считает, что сам человек в возникновении подобных помыслов не виновен, а их внушают человеку бесы, так как они могут возникать даже в храме, во время совершения Таинств: «Часто во время Божественной литургии и в самый страшный час совершения Таин сии мерзкие помыслы хулят Господа и совершаемую Святую Жертву. Отсюда явно открывается, что сии нечестивые, непостижимые и неизъяснимые слова внутри нас не душа наша произносит, но богоненавистник бес, который низвержен с небес за то, что и там хулить Бога покушался. И если мои сии бесчестные и нелепые изречения, то как же я, приняв оный небесный дар, поклоняюсь? Как могу благословлять и в то же время злословить?»; «Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших».

Нападают хульные помыслы не на всех, а более на тех, кто в ревности стремится угодить Богу: «Когда мы станем на молитву, то сии нечистые и неизрекаемые помыслы восстают на нас, а по окончании молитвы тотчас от нас отходят; ибо они не имеют обыкновения бороться с теми, которые против них не вооружаются». Ревностно подвизающихся в добродетелях хульные помыслы могут довести до отчаяния, «внушая им, что для них нет никакой надежды ко спасению и что они окаяннее всех неверных и язычников».

Также уязвимыми от подобных помыслов бывают не только люди, которые гордятся своими подвигами и достижениями, но и простые и кроткие: «Бес этот часто старается нападать на простейших по уму и незлобивейших, которые более других беспокоятся и смущаются от сего; о них можно сказать по справедливости, что все сие бывает с ними не от превозношения их, но от зависти бесов».

Бороться с хульными помыслами преподобный советует не с помощью усиления аскетических подвигов, ибо лукавый дух «иных истомил постом, не давая им ни малейшей ослабы», а игнорируя их проявление: «Кто презирает сего врага, тот от мучительства его освобождается, а кто иным образом ухищряется вести с ним борьбу, тем он возобладает. Хотящий победить духов словами подобен старающемуся запереть ветры». «Кого дух хулы беспокоит и кто хочет избавиться от него, тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в таких помыслах, но нечистый бес, сказавший некогда Самому Господу: Сия вся Тебе дам, аще пад поклониши ми ся (Мф. 4:9). Посему и мы, презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему: Иди за мною, сатано, Господу Богу моему поклонюся и Тому Единому послужу (см. Мф. 4:10); болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на верх твой снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем (см. Пс. 7:17)».

При этом преподобный настаивает, что нет другого способа борьбы с хульными помыслами: «Кто другим образом хотел бы победить беса хулы, тот уподобился бы покушающемуся удержать своими руками молнию. Ибо как настигнуть, состязаться и бороться с тем, который вдруг, как ветер, влетает в сердце, мгновенно произносит слово и тотчас исчезает? Все другие враги стоят, борются, медлят и дают время тем, которые подвизаются против них. Сей же не так: он только что явился – и уже отступил, проговорил – и исчез».

Еще важно не бояться рассказывать о таких хульных помыслах духовнику: «Один тщательный монах, претерпевая нападения от сего беса, двадцать лет изнурял тело свое постом и бдением; но как никакой не получал от сего пользы, то, описав на бумаге свое искушение, пошел к некоему святому мужу и, вручив ему оную, повергся лицом на землю, не дерзая воззреть на него. Старец, прочитав писание, улыбнулся и, подняв брата, говорит ему: ‟Положи, чадо, руку твою на мою выю”. Когда же брат оный сделал это, великий муж сказал ему: ‟На вые моей, брат, да будет грех сей, сколько лет он ни продолжался и ни будет продолжаться в тебе; только ты вменяй его за ничто”. После инок сей уверял, что он еще не успел выйти из кельи старца, как эта страсть исчезла. Сие поведал мне сам бывший в искушении, принося благодарение Богу».

Впрочем, преподобный замечает, что дух хулы наиболее нападает на тех, кто любит осуждать ближних. Кто прекращает это злое занятие, тот освобождается и от хулы: «Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов, ибо причина и корень второго есть первое».

Архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ

Источник