- Внешнее строение клещей

- Содержание:

- Сегментация тела

- Гнатосома – часть тела клеща, несущая ротовые органы.

- Идиосома – часть тела клеща, образованная слиянием проподосомы с метаподосомой и опистосомой; собственно тело клеща.

- Покровы тела

- Развитие клещей (циклы развития)

- Содержание:

- Самки клещей Tetranychus с яйцом

- Постэмбриональное развитие

- Внешняя сегментация

Внешнее строение клещей

Содержание:

Основные морфологические особенности клещей:

- четыре пары ходильных конечностей,

- строение ротового аппарата,

- особая сегментациея тела

Сегментация тела

Тело всех членистоногих состоит из сегментов, объединенных в отделы, или тагмы; у большинства групп сегменты утратили свою видимую повторяемость, или метамерность, присущую более ранним стадиям развития.

Среди Хелицеровых разделение на тагмы лучше всего определяется у скорпионов, у которых членики сгруппированы в три отчетливо различаемых отдела: Просома – часть тела клеща, образованная слиянием гнатосомы с проподосомой и метаподосомой.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>мезосому и метасому. Что же касается клещей, то вопрос о выделении отделов их тела предстает более неоднозначным.

У наиболее примитивных форм (например, представители семейства Opilioacaridae) можно обнаружить следы первичной сегментации, а у остальных прослеживается более или менее отчетливая тенденция к усложнению строения

Общий принцип предусматривает деление тела клеща на два основных отдела: Гнатосома – часть тела клеща, несущая ротовые органы.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Гнатосома – часть тела клеща, несущая ротовые органы.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>Гнатосома относительно невелика, компактна и, в подавляющем большинстве случаев, свободна; лишь у очень немногих форм (часть Labidophortnae) она целиком скрыта в особом углублении, под передним краем Идиосома – часть тела клеща, образованная слиянием проподосомы с метаподосомой и опистосомой; собственно тело клеща.

Подробнее при переходе по ссылке

«>идиосомы, выступающим вперед в виде капюшона (камеростоме). У этих клещей она обладает значительной подвижностью и способна отчасти втягиваться внутрь тела. В состав Гнатосома – часть тела клеща, несущая ротовые органы.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>гипостом (hypostoma), являющееся продуктом слияния базальных частей ногощупалец, либо педипалы (pedipalpi, maxilla) с элементами гипофаринкса.

Идиосома – часть тела клеща, образованная слиянием проподосомы с метаподосомой и опистосомой; собственно тело клеща.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>идиосома нерасчлененная, у других клещей (все Tyroglyphidae и Saproglyphidae) она довольно четко распределена на отделы.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>идиосомы. Помимо такого, наиболее общего разделения, существуют и другие его варианты.

В частности, тело можно «поделить» на тагмы следующим образом:

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

При не слишком сильно выраженной сегментации часто ограничиваются подразделением тела на два крупных отдела: передний – Протеросома – часть тела клеща, образованная слиянием гнатосомы с проподосомой.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Для клещей, как и для других членистоногих, характерно явление олигомеризации. В процессе эволюции у разных групп клещей происходит уменьшение числа сходных между собой сегментов (главным образом за счет Опистосома – концевая часть тела клеща, расположенная кзади от последней пары ног.

Подробнее при переходе по ссылке

«>опистосомы) путем редукции или полного слияния некоторых из них. Поэтому видимое число сегментов у большинства групп не превышает 13 и лишь у наиболее примитивных (подотряд Notostigmata) достигает 18.

Покровы тела

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>кутикулы может иметь различный вид и структуру. Например, у Opilioacaridaeпокровы кожистые, однако многие другие семейства отличаются наличием жесткого наружного панциря или отдельных твердых щитков. В то же время, существуют группы, представители которых имеют прозрачную, тонкую и гибкую наружную оболочку. Скульптура, тонкости строения и даже рисунок на Кутикула – внешний слой кожи насекомых, не имеющий клеточного строения и являющийся продуктом выделения гиподермы.

Подробнее при переходе по ссылке

«>кутикуле разнообразны и видоспецифичны.

Подробнее при переходе по ссылке

«>щетинки, железы, сенсорные органы. К примеру, железы у иксодовых клещей довольно развитые, они выделяют секрет, распространяющийся на всю поверхность тела. В отличие от них, у водных клещей секрет выделяется на отдельные участки. Железы могут иметь различное строение и назначение; так, у Sarcoptiformesони жировые, и выделяют маслянистую, желтую или коричневую жидкость.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>щетинки, по строению похожие на волос, выполняют роль органов осязания; акантоиды, представленные в виде гладких шипов, служат для определения запахов и вкусовых стимулов. Образование под названием фамулюс – конусовидная структура, находящаяся на дорсальной стороне первой пары Ноги насекомых – вентральные (расположенные на нижней поверхности тела) придатки груди, благодаря которым осуществляется их перемещение по горизонтальным и вертикальным поверхностям, а также выполняются другие функции.

Подробнее при переходе по ссылке

«>ног – тоже имеет в своем составе нервные окончания, но ее истинное назначение неизвестно. Из дополнительных образований также часто встречаются соленидии – трубочки, расположенные на ногах, а для панцирных клещей характерны трихоботрии, при помощи которых клещ ощущает движение воздуха и сотрясение субстрата. Хеты (или волоски, или щетинки) – придатки кожи, в типичном варианте представленные в виде волосков или щетинок.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>лапок могут преобразовываться в коготки, называемые амбулакрами, между которыми находится эмподий (присоска). Эти структуры улучшают способность клеща удерживаться на субстрате. Помимо перечисленных функций, дополнительные образования могут играть защитную роль, так как порой они очень густо покрывают тело, создавая дополнительное укрепление Кутикула – внешний слой кожи насекомых, не имеющий клеточного строения и являющийся продуктом выделения гиподермы.

Подробнее при переходе по ссылке

Кроме выростов, на теле клеща располагаются и углубления, например, стигмы, как у насекомых. Некоторые представители подкласса их не имеют, так как дыхание осуществляется у них через всю поверхность тела.

Источник

Развитие клещей (циклы развития)

Циклы развития клещей – это совокупность стадий онтогенеза, которые эти организмы в определенном порядке проходят по мере взросления.

Содержание:

Несмотря на то, что клещи, как и насекомые, относятся к типу Членистоногих, их развитие коренным образом отличается от аналогичного у представителей «соседнего» класса. На протяжении жизни Acarinae проходят ряд стадий:

Самки клещей Tetranychus с яйцом

Яйцо клещей представляет собой крупную клетку, содержащую ядро, цитоплазму и желток, и покрытую плотной оболочкой – гладкой или с микроскульптурой. К примеру, яйца Красного плодового клеща имеют на своей поверхности тонкие радиальные ребрышки.

Оболочка бывает окрашена в разные цвета и состоит из двух слоев: более прочный наружный и более тонкий желточный. [1] (фото)

Яйца могут быть очень разными по форме (округлые, овальные, удлиненные, сплющенные) и размерам; как правило, относительно тела самки они достаточно крупные, до половины и более длины опистосомы. [1] После их созревания самка откладывает яйца в укромных местах. У меньшей части групп клещей наблюдается живорождение, но у него, как правило, своеобразная форма: посмертное живорождение.

Самка клеща погибает в тот момент, когда яйца еще находятся внутри ее организма (обычно осенью). По прошествии определенного времени (после зимовки) личинки вылупляются и самостоятельно «проедают» выход из тела матери. При этом, в яйцах у таких клещей уменьшены запасы питательных веществ, так как организм самки частично выполняет для молодых личинок роль пищевого субстрата. Акарологи связывают наличие этого феномена с тем, что яйца у панцирных и некоторых других видов клещей слишком крупные, чтобы их можно было отложить. [3]

У Пузатого клеща, Хлебного клеща и других немногочисленных видов клещей наблюдается истинное живорождение. [1]

Постэмбриональное развитие

Данный этап, занимающий большую часть жизни клеща, состоит из пяти основных фаз:

Перед личиночной фазой у этих Хелицеровых может быть этап предличинки – неподвижная фаза вылупления, во время которой клещ использует для питания остаток эмбрионального желтка. Подвижной предличинка является лишь у Endeostigmata. Чаще всего данная фаза оказывается редуцированной, и ее сложно наблюдать отдельно, так как она сокращена до минимального по продолжительности этапа эмбриональной линьки. [3] Во время такой линьки происходит сбрасывание внутри яйца дополнительной дейтовариальной оболочки, выделяющейся бластодермой. Фаза предличинки также носит название фазы дейтоовума. [1]

Источник

Внешняя сегментация

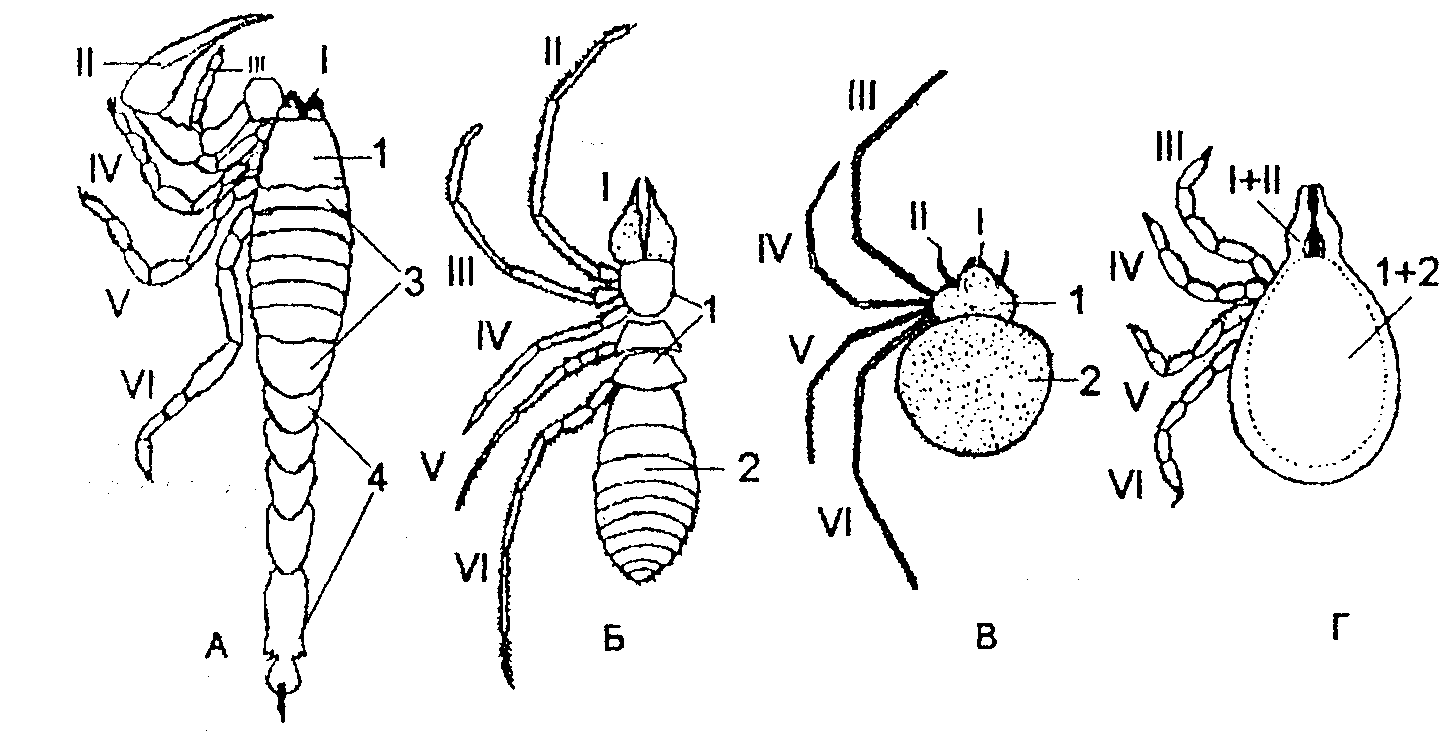

аукообразных известно около 35 тыс. видов. Членистоногие приспособлены к обитанию на суше. Характерной особенностью паукообразных является тенденция к слиянию члеников тела, образующих головогрудь и брюшко. У более примитивных (фаланги) оба отдела еще сохраняют сегментацию. Скорпионы имеют сегментацию лишь на брюшке, у пауков брюшко уже не сегментировано, а клещи утратили даже деление тела на головогрудь и брюшко.

Тело покрыто хитинизированной кутикулой и подстилающей ее гиподермой, имеющей клеточное строение. Ее производные — паутинные и ядовитые железы. Ядовитые железы расположены, как правило, у основания хелицер. Отличительная черта паукообразных — наличие 6 пар конечностей. Из них 2 первые пары — хелицеры и педипальпы — приспособлены к захвату и измельчению пищи. Остальные 4 пары выполняют функции передвижения. Это — ходильные ноги. Важнейшими отрядами паукообразных являются фаланги, скорпионы, пауки и клещи.

Наиболее опасные поражения человека в тропических районах вызывают паукообразные и насекомые.

СОЛЬПУГИ (фаланги) — отряд членистоногих класса паукообразных. Обнаружено около 800 видов, главным образом в тропиках и субтропиках. Обитают в пустынях и полупустынях. Фаланга встречается в южных регионах СНГ.

Морфология: крупное членистоногое длиной 1—7 см. Тело состоит из головогруди и брюшка, густо покрыто волосками желтовато-бурой окраски. Ноги длинные. Быстро и хорошо бегает, даже по вертикальной поверхности. Разные виды охотятся днем или ночью, питаются членистоногими.

Медицинское значение: В погоне за добычей могут забегать и в жилые помещения. Фаланга агрессивна, особенно весной, кусается челюстями. Не имея собственного яда, при укусе, тем не менее, может вносить в ранку инфекцию или ядовитые остатки разложившейся пищи, сохранившиеся на челюстях. В результате может развиться местное воспаление и нагноение.

Морфология: ногощупальца большие, вооружены клешнями, на конце брюшка ядовитое крючкообразное жало. Около 750 видов, обитают в тропиках и субтропиках, в т. ч. в Средней Азии, Казахстане, Южном Крыму и на Кавказе. Скорпионы обитают в полупустынных зонах, в норах животных, заброшенных постройках, могут проникать в жилище человека и пробираться в постель или одежду.

Скорпионы — живородящие паукообразные (молодые личинки остаются на теле матери). Ведут ночной образ жизни.

Медицинское значение: яд крупных скорпионов опасен для животных и человека. Наиболее опасны для человека тропические виды. Скорпионы — древнейшие наземные членистоногие. В зависимости от вида скорпионы достигают в длину 2—6 см, имеют черную или полосатую окраску, на последнем членике заднебрюшка расположено жало, сообщающееся с ядовитой железой. При нападении скорпион вонзает жало в тело жертвы и вводит каплю токсина, обладающего выраженным нейротропным эффектом. В месте укуса возникает резкая, часто нестерпимая боль, вынуждающая больного кричать. Боль сохраняется в течение нескольких часов, распространяясь за пределы зоны укола. Вскоре развивается отек, иногда появляются пузыри с прозрачным содержимым. Быстро развиваются общетоксические проявления: слабость, адинамия, головокружение, судорожные подергивания мышц, затрудненные дыхание и глотание, сердцебиение, понижается артериальное давление, появляется гиперемия лица, потливость, гипертермия. В тяжелых случаях развивается коллапс, у детей могут быть смертельные исходы.

Оказание лечебной помощи предусматривает обкладывание места укуса льдом, проведение новокаиновой блокады, вводят антигистаминные препараты и др. Эффективна серотерапия антитоксической сывороткой против яда скорпиона. С профилактической целью осуществляют тщательный осмотр жилища, постели и одежды в зонах распространения скорпионов.

Морфология: имеют овальное или округлое брюшко длиной 1—2 см черного цвета или с красными пятнами. Ядовитые железы открываются на концах верхней челюсти. Самцы (размером около 1 см) для человека не опасны.

Медицинское значение: поражение человека наблюдается при нападении самки каракуртов, вдвое превышающих размеры самцов, которых они обычно съедают после копуляции («черная вдова»). Наиболее часто поражения наблюдаются в период миграции самок до и после оплодотворения (май—октябрь). Каракурты широко распространены в районах Средиземноморья, Центральной и Средней Азии, Южной Америке.

Укус каракурта крайне болезнен. В месте укуса появляются жжение, гиперемия и отек кожи, иногда чувство онемения в области ранки. Спустя 5— 30 мин после укуса развиваются и нарастают общетоксические явления: беспокойство и чувство страха, озноб, гипертермия, потливость, психомоторное возбуждение; появляются тахикардия, одышка и гипотония. Характерны судорожные сокращения мышц, особенно мышц живота, что вместе с задержкой стула и мочи и болями в животе может симулировать острую хирургическую патологию брюшной полости. В ряде случаев развиваются геморрагический синдром и гемолиз.

Укушенным пациентам показано немедленное введение антитоксической сыворотки против яда каракурта и другие препараты. Для предупреждения укусов необходимо избегать ночевки на земле, следует пользоваться гамаком и носить прочную обувь.

Морфология: имеют овальное брюшко, покрытое волосками окрашенное полосками и темными, и светлыми пятнами, наиболее ядовиты в летний период. Широко распространены в странах Азии.

Медицинское значение: в месте укуса появляются сильная боль, эритема, отек и парестезии. В течение часа отек нарастает, появляются багровые пятна. Местные явления исчезают в течение 2—3 дней. Через 1—2 ч после укуса тарантула развивается слабость, одышка, адинамия, удушье. Необходима срочная медицинская помощь. Для лечения назначают десенсибилизирующие препараты, анальгетики, в тяжелых случаях применяют антитоксическую сыворотку против яда каракуртов — кортикостероиды.

Морфология: тело клешей не расчленено на отделы и не сегментировано, овальной или шаровидной формы. Ротовая часть тела состоит из пары верхних челюстей, или хелицер, и педипальп. Хелицеры и педипальпы сближены и образуют хоботок. Ротовой аппарат клещей колюще-сосущего и грызущего типа. У клещей имагиальной стадии 4 пары ног, на конце которых имеются особые коготки и подушечки для прикрепления к хозяину.

Цикл развития: развитие происходит с неполным метаморфозом. Самка откладывает яйца, в которых развиваются личинки, характеризующиеся отсутствием задней пары ног, стигм, трахей, полового отверстия. После первой линьки личинка превращается в нимфу, имеющую 4 пары конечностей и отличающуюся от взрослой формы недоразвитием половых желез. В зависимости от вида клещей может наблюдаться одна нимфальная форма или несколько. При последней линьке нимфа превращается в имаго — половозрелую форму.

Медицинкое значение: среди клещей встречаются постоянные и временные паразиты человека. Последние нередко являются переносчиками возбудителей трансмиссивыых болезней человека и домашних животных.

Систематика: выделяют отряды Акариформных клещей (например, железница и чесоточный клещ) и Паразитиформных клещей (иксодовые, аргасовые и гамазовые).

ЖЕЛЕЗНИЦА или УГРИЦА (Demodex loUiculorum).

Морфология: Железница имеет длинное червеобразное тело, короткие ножки, расположенные в передней части тела. Встречаются клещи удлиненной (0,2—0,5 мм) и укороченной формы (0.15—0,18 мм).

Медицинское значение: клещ живет в кожных сальных железах и волосяных мешочках лица, ушных раковин, шеи. туловища. Вызывает заболевание кожи — демодекоз, при котором развиваются угри, сыпь, воспаление, себорея, дерматит.

ЧЕСОТОЧНЫЙ ЗУДЕНЬ (Sarcoptes scabiei)

Морфология: чесоточный клещ относится к числу очень мелких представителей отряда Акариформных клещей: длина самки 0,4

0,45 мм, а самца 0,2 мм. Тело клеща широкоовальное, спинная поверхность выпуклая, покрытая чешуйками и щетинками, расположенными таким образом, что они способствуют продвижению клеща в толще кожи только вперед. Ротовой аппарат расположен на переднем конце и образован видоизмененными передними конечностями, сросшимися педипальпами и хелицерами, приспособленными к захвату и измельчению пищи. Остальные четыре пары конечностей короткие, шестичленистые. Глаза отсутствуют. Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. Питаются клещи окружающими их клетками хозяина. При этом самки прокладывают ходы около 15 мм в сутки, заканчивающиеся пузырьками, в которых находятся паразиты. Самцы ходов не делают.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник