- Руководство по борьбе с инерцией мышления: ограничить, раздробить, устремить к нулю

- Пример 1:

- Способ 1: Упал, отжался! Приемы личной настройки и рекомендации по организации творческой работы, интуитивно или осознанно выработанные писателями, художниками, учеными…

- Способ 2: На потолок не смотреть! Предупреждения о типовых ошибках.

- Пример 2:

- Пример 3:

- Способ 3: На штурм! Эвристические методики.

- Способ 4: А что думает Вася Пупкин? Ведение картотеки чужих удачных решений.

- Способ 5: Введение дополнительного ограничения.

- Способ 6: Вначале было слово… Избавление от терминов.

- Пример 4:

- Пример 5

- Пример 6:

- Способ 7: Раздробим тарелку на атомы. РТВ

- Инертность мышления – пути преодоления

Руководство по борьбе с инерцией мышления: ограничить, раздробить, устремить к нулю

Сила привычек возрастает, когда человек устал либо находится в состоянии стресса.

Пример 1:

Детройт. Двое грабителей ворвались в магазин. Один из них выкрикнул: «Никому не двигаться. «. Когда его напарник сделал движение к кассе, он «по инерции» пристрелил напарника.

В предыдущей статье мы писали об ошибках, вызываемых инерцией мышления (ИМ). Теперь поговорим о реальных способах борьбы с этим коварным врагом.

Способ 1: Упал, отжался! Приемы личной настройки и рекомендации по организации творческой работы, интуитивно или осознанно выработанные писателями, художниками, учеными…

Например, напомним, что решения, которые первыми приходят в голову – как правило самые «инерционные», слабые. Поэтому рекомендуется пришедшие в голову идеи записать, отложить и… забыть, чтобы вернуться к ним через пару дней.

– Послушать музыку, посмотреть хороший фильм, побеседовать с интересным человеком;

– сменить деятельность (например, выполнить несколько спортивных упражнений, «потягать» штангу, отжаться от пола…);

– Съездить за город, хорошо отдохнуть и т.п.

Способ 2: На потолок не смотреть! Предупреждения о типовых ошибках.

Опыт показывает: совершенно разные – и очень умные! — люди, в разных точках нашей планеты и в разное время умудряются совершать одни и те же ошибки. Причина – все та же инерция мышления. Знание подобных ошибок иногда помогает их не совершать.

Пример 2:

В уставе армии одной южной страны солдатам строго запрещено:

— размахивать руками во время доклада на поле боя (прострелят руки),

— отвечать вопросом на вопрос начальника,

— давать советы командующему во время военных действий.

Пример 3:

Распространенная ошибка, совершаемая рекламистами – чересчур интригующая реклама.

Ход мысли рекламиста: покупатель, привлеченный загадочной фразой – например, «Апельсинов нет. «, обязательно заглянет в рекламируемый магазин, чтобы узнать – а что же там все-таки есть? Рекламист не учитывает модели поведения клиента: захочет ли человек, допустим, устало возвращающийся с работы домой с грузом накопившихся за день проблем, брать на себя еще одну – ломать голову над каким-то ребусом?

Если же рекламист осведомлен о данной ошибке, вероятность, что он ее совершит, снижается.

Способ 3: На штурм! Эвристические методики.

С середины 20-го века поиски методов создания оригинальных идей привели к появлению разного рода эвристических процедур типа мозгового штурма, морфологического анализа, синектики… Методы эти неоднократно (но как правило поверхностно) описаны в литературе по психологии творчества (см., например, Джон К. Джонс, «Методы проектирования», Москва, «Мир», 1986 г.).

Мы не будем подробно останавливаться на данных процедурах, заметим только, что в самом деле, при качественном их выполнении ИМ может быть значительно ослаблена.

Способ 4: А что думает Вася Пупкин? Ведение картотеки чужих удачных решений.

Индивидуальный опыт человека принципиально ограничен. К счастью, существует возможность обратиться к опыту других людей, которые, очень вероятно, уже сталкивались с подобной проблемой.

Наталья Еремина, директор тренингово-консалтинговой компании «Решение» (Тула):

«На нас накладывает отпечаток то, что мы видим и делаем каждый день; это ограничивает варианты решений. Работать с этим очень просто:

— Уделяйте время созданию вашей опытной базы с помощью знакомства с тем, как обстоят дела у ваших партнеров, поставщиков, соседей по офису или по смежному бизнесу. Не надо копаться в грязном белье другой фирмы, а лучше обсудите варианты решений интересных вам обоим задач.

— наблюдайте за работой коллег.

— попутешествуйте по городам России с командировочными визитами и пообщайтесь с вашими коллегами по цеху.

Шаг 2. Когда вы наберете определенную базу, то поиграйте в такую игру.

Допустим, у вас есть задача и готовое решение вас не устраивает, либо вы хотите поискать другие варианты.

— как бы эту задачу решил Вася Пупкин?

как подошел бы к этому вопросу директор заправки/сети автосервисов/консалтинговой IT компании?

— как стали бы думать ребята из столицы и из поселка городского типа под Нижним Тагилом?

Вы получите разброс мнений/взглядов/оценок, что поможет снизить эффект инерции мышления».

Способ 5: Введение дополнительного ограничения.

Этот мир сложен, противоречив, парадоксален. И, как ни удивительно, чтобы получить оригинальные решения, иногда следует себя… ограничить.

— И. Ильф и Е. Петров, когда им двоим одновременно в голову приходила одинаковая хохма, отбрасывали ее, как несостоятельную;

— Сергей Довлатов одно время пытался добиться того, чтобы все слова в предложениях начинались на разные буквы;

— Писатель Андрей Битов давал себе обещание в каждом новом интервью отвечать на вопросы журналистов по-новому.

Интересна сама схема: люди ставили сами себе дополнительное ограничение, и, преодолевая его, получали более творческий результат.

В принципе, данный ход известен и поэтам, поскольку заданный размер стиха и является подобным ограничением.

Кстати, хорошее упражнение для начинающего рекламиста. Допустим, нужно написать рекламный текст, но в голову лезут только избитые клише: «Ваш надежный партнер», «вместе в 21-й век», «быстро, качественно и недорого»…

Попробуйте изложить свою мысль в стихах! Мы накладываем на задачу жесткие рамки стихотворного ритма. Привычные фразы уже не годятся. Теперь те же мысли придется формулировать по-новому; напрягаться, думать. Скорее всего, если у автора нет стихотворного опыта, стихи получатся «так себе». А теперь попытайтесь свое стихотворение пересказать в прозе – сохранив основные идеи. Вполне вероятно, что результат будет, как минимум, оригинальным.

Аналогично можно получить оригинальные решения бизнес-задач, если потребовать:

— сильно ограничить бюджет (в пределе – решить задачу без дополнительных расходов: бюджет равен нулю);

— не вносить в систему никаких усложнений. Например, задача «провести лотерею для клиентов, но не вводя дополнительных элементов» имеет множество оригинальных решений (одно из самых известных – лотерея по бутылочным пробкам).

Вспомним, что запрет на рекламу алкоголя в СМИ привел к появлению ряда необычных рекламно-маркетинговых ходов («Партия любителей пива», шоколадные конфеты «Флагман», и т.п.)

Способ 6: Вначале было слово… Избавление от терминов.

Творческую задачу необходимо «очистить» от инерции мышления человека, пытавшегося (неудачно) решить ее. В частности, удалить из условия термины, навязывающие решающему жесткие образы, подталкивающие его к традиционному и часто тупиковому пути решения.

Пример 4:

На выпускном экзамене в летном училище в Австралии комиссия задавала вопрос: «Вы везете на борту двухместного самолета королеву Великобритании. На крутом вираже королева из самолета выпала. Ваши действия?»

Чего только не предлагали озадаченные летуны: прыгнуть следом с парашютом и попытаться поймать неосторожную королеву, покончить с собой, сменить фамилию и никогда не появляться на Британских островах… Никто не предложил только выровнять самолет после потери части груза – а ведь именно этого ответа и ждала комиссия.

Термин «королева» совершенно вытеснил все свойства объекта, и внимание пилотов сосредоточилось лишь на том, что королева есть очень важная персона.

Влияние слов на мыслительный процесс огромно. Интересные иллюстрации этому факту – из области религии:

— при вступлении в сан священника человеку дается новое имя;

— богослужение во многих религиях ведется на чужом для слушателей языке (латынь; церковнославянский и т.п.).

Вообще, с тем, что мысли человека при передаче «кодируются» определенным образом (а именно – в виде слов), связано много любопытных эффектов.

Например, можно обнаружить содержательную пустоту какой-нибудь «наукообразной» фразы, если перевести ее на другой язык, или заменить слова их более общеупотребимыми синонимами.

Другой забавный эффект, противоположного рода: проведение бизнес-семинара на английском языке (чужом для российских слушателей) удобно тем, что позволяет скрыть банальность содержания докладов. Так, сопровождаемая энергичной жестикуляцией мысль некого иностранного профессора о том, «Russia is a wonderful country» и что главное здесь – «to find partners with open eyes» – вызывает бурный восторг аудитории, хотя восторгаться-то собственно нечем.

При решении бизнес-задачи важно понимать, что такие понятия, как «пиар», «реклама», «директ-маркетинг» и т.п. – всего лишь различные инструменты решения (кстати, плавно перетекающие один в другой), и не столь уж важно, какой из них – либо какую их комбинацию – использовать, ведь главное – чтобы задача была решена.

Увы, в дискуссиях специалистов приходится наблюдать:

– оправдания типа «Этим должны заниматься маркетологи, а я пиарщик, мое дело – пресс-релизы писать»;

– бесконечные терминологические споры на тему «что есть POS, а что мерчандайзинг», «в чем глубокое философское отличие HR-менеджеров от менеджеров по персоналу», «что круче — пиарщик или пиармен» (это не шутка!) и т.п.

Пример 5

(из выступления бизнес-психолога на тему «В чем отличие PR товара от PR политика» на интернет-форуме Triz.ru ): «Господа! Сам вопрос задан не правильно. Строго говоря, с точки зрения продвижения «PR товара» на свете не существует, PR может товар «убить», но продвинуть — нет. Продвинуть товар может только реклама и отчасти различный «сейлз промоушен», некоторые товары — директ-маркетинг. Но PR для товара процесс бесполезный по эффекту, но может оказаться довольно дорогим по деньгам. Не надо менять слово PR на promotion, под этим подразумеваются разные вещи — PR являются частью promotion (и не надо путать с Sales promotion — это уже третье)».

Не могу не привести хлесткую реплику, отпущенную известным специалистом по этому поводу: «Уважаемый коллега, Вы всерьез полагаете, что все эти терминологические заклинания имеют значение при решении практических, «непридуманных» задач?»

Итак, рекомендуется по возможности убрать из формулировки задачи узкопрофессиональные слова, термины, навязывающие определенный образ решения; заменить их более простыми, даже «детскими» словами.

Пример 6:

Что Вам рисует воображение, когда Вы слышите слово «визитка»? Что-то белое, бумажное и прямоугольное. Вот жесткий образ, связанный в нашем воображении с данным термином. Заменим слово «визитка» на что-нибудь вроде «штуковина, помогающая клиенту запомнить координаты фирмы». Понятно, что «штуковина» вовсе не обязательно должна быть бумажной и прямоугольной. Простой заменой слов мы резко расширили область поиска.

Например, один предприимчивый господин сделал себе визитку в виде… штампа, который он всегда носил с собой, и чуть что норовил навечно «пропечатать» свои координаты на любом подходящем для этой цели носителе – чаще всего в органайзере удивленного собеседника.

Способ 7: Раздробим тарелку на атомы. РТВ

Хороший способ развития воображения и снижения ИМ – регулярное чтение фантастической литературы. Фантастика помогает человеку привыкать к возможности «невозможного», быть терпимее к самым диким идеям.

Но недостаточно просто «бездумно» читать фантастику. Для развития фантазии необходимо самому упражняться в создании фантастических персонажей, изобретении фантастических сюжетов и т.п. Исходя из убеждения, что фантазия любого человека может быть развита с помощью специальных упражнений, Генрих Саулович Альтшуллер, автор ТРИЗ, разработал курс под названием «Развитие творческого воображения» (РТВ).

Вот что пишет сам Г.С. Альтшуллер: «В начале 60-х годов у меня возникла идея собрать гипотезы, предвидения, концепции, проблемы и ситуации, разбросанные в тысячах книг. НФЛ накопила огромный опыт работы с воображением — и было бы просто неразумно не исследовать и не использовать этот уникальный опыт. Собрать, расклассифицировать, выяснить механизмы генерирования идей, найти причины досадных ошибок и объяснения блистательных удач. Так начал складываться патентный фонд фантастики».

На основании анализа этого фонда и были разработаны приемы РТВ, позволяющие получать фантастические идеи. (Альтшуллер иногда называл это развитием «прыгучести мышления»).

Эти приемы – «серия мысленных экспериментов, помогающих преодолевать привычные представления об объекте или процессе». Давайте возьмем в качестве модельного объекта обычную тарелку и попробуем применить к ней некоторые из приемов РТВ.

Прием «Дробление-объединение» (разделение на составные части и наоборот).

Тарелка из составных частей… Многослойная тарелка – из множества слоев пленки. Такую тарелку не нужно мыть: поел – оторвал верхний слой – и тарелка опять чистая. Мечта холостяка!

Не останавливаемся и дробим тарелку дальше по цепочке «сыпучее тело – жидкость – газ»… Жидкая тарелка? А как же она сохранит форму? Ну, например, тарелка изо льда (для холодной пищи). Дешево, и без отходов.

Тарелка из газа… Может быть, надувная? Или, например, использование потока воздуха – пища как бы висит на «воздушной подушке».

Прием «Стоимость устремляется к нулю».

Очень-очень дешевая тарелка… Из пищи? Посуда из прессованного питательного вещества. Выпил – и стаканом закусил. Бесплатная тарелка — которой вообще нет. Нет необходимости в посуде – например, в невесомости? Либо человек всю пищу получает из воздуха – сам воздух насыщен питательными веществами.

Как мы видим из этого примера, приемы РТВ не всегда дают конкретные решения, но помогают преодолеть психологические барьеры, взглянуть на привычные вещи свежим взглядом.

Мы рассказали лишь о некоторых из способов, применяемых для снижения инерции мышления. В заключение – поучительная цитата. Вот что – на полном серьёзе! — рекомендует бизнес-консультант Роберт Саттон:

«Мои исследования показали: чтобы создать творческую атмосферу, нужно перевернуть с ног на голову наши представления о менеджменте. Приведу несколько примеров. Отбирая идеи, не стоит обращать внимание на то, какая от них ожидается отдача. Нужно забыть проверенные временем методики. Нужно втягивать сотрудников в конфликт друг с другом. Наконец, нужно брать на работу людей, которые вызывают у вас подсознательную неприязнь. А что делать с теми, кто упрямо стоит на своем, не желая прислушиваться к мнению клиентов? Их нужно поощрять и продвигать».

Мы бы не советовали читателям пользоваться этими рекомендациями… Хотелось бы упомянуть об одной важной ошибке, которую совершали и продолжают совершать психологи, рекламисты, консультанты, ставящие во главу угла свободный полет фантазии, оригинальность, «нешаблонность» и т.п.

Новые, оригинальные идеи – это замечательно. Но не стоит путать «выпендреж во имя выпендрежа» с решением конкретной творческой задачи. Именно этой – главной! – цели должна быть подчинена борьба с инерцией мышления.

Источник

Инертность мышления – пути преодоления

Автор Татьяна Попова.

После основного вопроса «Вы можете предложить способ, который позволит вычислить площадь прямоугольника без подсчета количества уместившихся квадратов?» школьники охотно задумываются.

Именно такой подход к обучению стимулирует мыслительную деятельность и мотивацию учения, позволяет преодолеть инертность мышления (негибкость, заторможенность и, как правило, несамостоятельность), которая является одной из основных причин трудностей в обучении многих школьников.

Как показывает анализ литературных источников, трудности в обучении, особенно у ребенка младшего школьного возраста, возникают в результате безразличия учителей и родителей, их педагогической и психологической неграмотности. Школьные проблемы не только мешают ребенку нормально учиться, но и расшатывают его физическое и психическое здоровье. Об этом необходимо говорить и на педсоветах, и на родительских собраниях .

Современному школьнику и в процессе обучения, и вне школы постоянно приходится встречаться с ситуациями, часто проблемными, которые требуют от него активных мыслительных действий. Ему не хватает прежних знаний, способов действий, чтобы их разрешить. Встреча с задачей, способ решения которой еще неизвестен, общение с новыми людьми, принятие какого-то жизненно важного решения человека с инертным мышлением ставят в тупик. И как же выбраться из этого тупика?

Это под силу продуктивному мышлению, которое приводит к рождению новых для самого человека идей, к нахождению в краткие сроки нового результативного способа действий. Такое мышление опирается на прошлый опыт, но в то же время предполагает выход за его пределы для открытия новых знаний.

Является ли мышление вашего воспитанника продуктивным ? Проверьте это, предложив ему все или несколько заданий, которые содержит данный тест .

1. Задайте вопросы и попросите как можно быстрее на них ответить:

- Отца некоего гражданина зовут Николай Петрович, а сына этого гражданина – Алексей Владимирович. Как зовут самого гражданина?

- Если на двух руках десять пальцев, то сколько же пальцев на десяти руках?

- Быстрый является противоположным по смыслу слову:

1 — легкий, 2 — скрытный, 3 — медленный, 4 — тяжелый, 5 — далекий. - Сколько простых предложений будет в сложном предложении с тремя запятыми? (Неоднозначный ответ).

- Сколько запятых будет в сложном предложении, содержащем три простых предложения? (Неоднозначный ответ) .

2. Предложите отгадать следующие загадки:

- Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда не ловит (Паук) .

- Кто в году четыре раза переодевается? (Земля) .

- Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Сыр, лук, чеснок) .

- Окна всех стен дома смотрят на юг, в одно из них заглядывает медведь. Какого он цвета? (белого, дом стоит на Северном полюсе) .

- На конечной остановке в троллейбус сели десять мужчин и четыре женщины. На первой остановке сошли трое мужчин и вошла одна женщина. На следующей остановке вышли почти все мужчины (осталось только двое). Еще на следующей вышла женщина. Проехав с полкилометра, автобус остановился, и в него вошел мужчина. Сколько всего было остановок на пути следования автобуса?

- Кот – 3, ворона – 3, корова – 2, собака – 3, коза – 2, кукушка – 4, утка – 3, петух – 8, свинья – 3, овца – 2. Осел – ? (2 – иа) .

- Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла выглядывает).

- Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает ее из окна на улицу).

3. Попросите выполнить такие задания:

- Составить связное предложение, состоящее из следующих слов: ребята, летнего, веселые, вернулись, лагеря, довольные, домой (слова можно менять местами, но окончания должны оставаться неизменными, можно добавлять другие слова). ( Например . Все ребята вернулись домой из летнего лагеря довольные и веселые) .

- Придумать предложение, каждое слово в котором начинается на указанную букву: ППВНПВЯТД. ( Например . Приятно проводить время на природе в ясный теплый день) .

- Разгадать анаграммы и прочитать текст:

Мам пилаук нигук. амТ тисих и акритник. отВ имакш и айзак. А утт яТан и кямич. Я бюлюл тичать тиэ хитис. (Мама купила книгу. Там стихи и картинки. Вот мишка и зайка. А тут Таня и мячик. Я люблю читать эти стихи) . - Расставить предложения так, чтобы получился последовательный и связный рассказ (можно менять порядок строк, добавлять другие слова и предложения):

- На небе зажглась радуга.

- Все звери попрятались.

- Лесной праздник начался.

- Засверкали крупные капли на листьях и траве.

- Прекратили свою возню мыши.

- Он понюхал воздух, огляделся вокруг и радостно запрыгал по мокрой траве.

- А лесные жители слушали этот шелест и терпеливо ждали, когда он прекратится.

- В лесу пошел дождь.

- Весело зазвучал птичий хор.

- Небо укрылось тучами и прогремел гром.

- Запахло свежестью, и солнечные лучи нарисовали свои нити от самого неба до земли.

- Не было слышно птичьего пения.

- Только дождевые капли шелестели в листве.

- Первым высунул нос из своей норки заяц.

- Неожиданно дождь кончился.

( Например . В лесу пошел дождь. Небо укрылось тучами и прогремел гром. Стало темно и неуютно. Все звери попрятались. Они затаились в своих норках и гнездах. Лес затих. Не было слышно птичьего пения. Не шуршали заячьи лапки по траве. Прекратили свою возню мыши. Только дождевые капли шелестели в листве. А лесные жители слушали этот шелест и терпеливо ждали, когда он прекратится. Неожиданно дождь кончился. Летний дождь всегда кончается быстро. Засверкали крупные капли на листьях и траве. Запахло свежестью, и солнечные лучи нарисовали свои нити от самого неба до земли. Первым высунул нос из своей норки заяц. Он понюхал воздух, огляделся вокруг и радостно запрыгал по мокрой траве. На небе зажглась радуга. Весело зазвучал птичий хор. Лесной праздник начался).

4. Найти выход из проблемной ситуации:

Если ребенку тяжело даются подобные задания, его мышление инертно. Школьники с инертным мышлением склонны к шаблону, с трудом меняют привычный способ работы, ход своих суждений, им тяжело переключаться с одного вида деятельности на другой. Их интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен. И они безусловно нуждаются в помощи взрослых, которые при желании могут им помочь развить первым делом важные для продуктивного усвоения учебного материала качества мышления. А чтобы это сделать, необходимо сначала «разобраться» с понятиями и наметить план работы. Попробуем внести некоторую ясность.

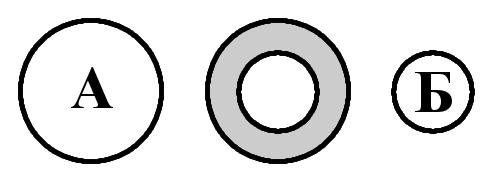

Понятие «продуктивное мышление» часто подменяют понятием «творческое мышление», хотя имеется небольшая разница. Они находятся в отношении подчинения. На схеме это выглядит так:

А – продуктивное мышление, Б – творческое мышление, а закрашенная область – продуктивное мышление, не являющееся творческим, которое именно сейчас нас интересует. Понятно, что результатом «работы» того и другого является продукт, но различающийся в каждом случае степенью новизны, значимости для окружающих, количеством самостоятельного труда в поиске решения проблемной ситуации и т.д. Любое творческое мышление является продуктивным, но не любое продуктивное мышление является творческим. Школьник, на уроке открывший для себя новый способ действия (именно открывший, потому что учитель грамотно выстроил проблемную ситуацию и ход урока), безусловно показал «работу» продуктивного мышления, частично самостоятельного, пока еще не творческого, но уже не инертного.

Инертность мышления требует колоссальных затрат времени и сил. Когда ученик, пришедший к неверным выводам, пытается исправить ошибку, то возвращается к тем же рассуждениям, которые уже привели к неудаче. А это может быть чревато и перегрузками, и стрессом. Поэтому выход один – безотлагательная и правильная тренировка мышления, равнение на продуктивное мышление, которое обеспечивает самостоятельное решение новых проблем, глубокое усвоение знаний, быстрый темп овладения ими, широту их переноса в относительно новые условия. И побольше ситуаций, которые провоцируют мозг на серьезную работу. Известный психолог С.Л.Рубинштейн говорил, что «начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация». Вот и надо создавать ее и в школе, и дома. А делать это можно, используя диалектический метод Сократа, который направлен на обнаружение истины и заключается в следующем: в диалоге собеседнику задаются правильно подобранные вопросы с той целью, чтобы тот сам пришел к противоречию и сделал выводы.

Необходимо вместе открывать способы решения каверзных задач, «каверзность» которых ставит в тупик многих школьников потому, что условия этих задач или вопросов выражены не на привычном предметном языке с использованием научных понятий, а в обычных, житейских понятиях. Вот здесь-то и необходимо гибкое, «живое» мышление, которое должно вырабатываться не только в школе, но и дома.

Большая ответственность ложится на родителей . Им необходимо для начала пересмотреть свое отношение к ребенку, научиться активно его слушать и советоваться с ним как можно чаще, постараться грамотно организовать учебную деятельность, проверку домашнего задания. Приучайте ребенка осмысленно работать с текстом, вооружите приемами запоминания учебного материала, рациональными способами учебной работы. Любая серьезная деятельность школьника должна сопровождаться постановкой личностно значимых целей, эмоциональным настроем, ситуациями успеха. Старайтесь выработать в нем стремление выражать мысли своими словами, грамотно ставить вопросы, самостоятельно делать выводы, но всегда терпеливо и заинтересованно его выслушивайте. Учите анализировать поступки и слова других людей, отвечать себе на вопросы: почему человек сказал именно это, повел себя именно так и т.п. Помогайте ребенку применять полученные в школе знания в измененной ситуации. Чаще хвалите, повышайте его самооценку. И помните, главная задача настоящего родителя – научиться быть ребенку другом, жить его интересами, понимать его состояние и стремления, поддерживать во всех хороших начинаниях и вселять веру в успех.

А теперь несколько рекомендаций .

1. Предложите ребенку делать привычные ему действия иногда совсем по-другому, даже наоборот, например:

- другой рукой писать буквы, слова, держать ложку, открывать дверь или что-нибудь еще, чистить зубы, умываться и т.п.;

- читать и писать справа налево;

- осторожно идти и бежать назад.

2. Играйте в игру «Прерванный рассказ», смысл которой заключается в следующем: вы рассказываете какую-нибудь историю, но не до конца. Пусть ребенок ее закончит самостоятельно. По словам В.А.Сухомлинского «Недосказанное – это «затравка» для мышления».

3. Играйте в игру «Невероятная история», смысл которой заключается в следующем: необходимо связать между собой самые разные слова и составить с ними какое-нибудь необычное, пусть даже смешное предложение или рассказ, например, такие слова: велосипед — тарелка — цветок.

Источник