Навязчивости

Навязчивое состояние – расстройство, которое проявляется в виде навязчивых мыслей, страхов, воспоминаний, размышлений, действий при этом человек хорошо понимает их нелепость или неуместность. Человеком ощущается вторжение в сознание негативных (нелепых, пугающих) мыслей или чувств, нередко переходящих в такие же навязчивые действия. Больной понимает чуждость и нелогичность этих мыслей и действий, пытается от них избавиться, но безрезультатно. Понимание того, что навязчивые мысли или действия не удается контролировать с помощью волевого усилия, вызывает дополнительные тягостные переживания (чаще это страх сойти с ума) или невозможность рассказать кому-либо о своих сложностях из-за чувства вины, стыда.

Навязчивое состояние имеет много названий:

- обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);

- синдром навязчивости;

- невроз навязчивости;

- невроз навязчивых состояний.

Навязчивость может проявится как

- единичный случай;

- поочередное обострение – улучшение;

- стабильное негативное состояние с периодами обострения симптоматики.

Это расстройство обычно начинается с психологической травмы (после перенесенного стресса) или в результате предрасположенности личности к застреванию (зацикливанию) на негативных мыслях, образах или чувствах. На возникновение или обострение заболевания влияют хроническое недосыпание, злоупотребление алкогольными напитками или другие соматические заболевания.

Симптомы

Проявления навязчивого состояния можно условно разделить на три вида симптоматики, которые связаны между собой и образуют единый симптомокомплекс:

- навязчивости как таковые (навязчивый счет, навязчивые размышления, всевозможные ритуалы, перепроверки, навязчивое мытье рук и т.д.),

- различные фобии и страхи (страх загрязнения, всевозможные социальные фобии, страх общения с другими людьми, постоянная тревожность, напряжение и т.д.)

- навязчивые сомнения во всем.

Навязчивые состояния могут по-разному проявляться, но в целом, есть определенные симптомы, которые возникают практически всегда:

- мысли все время крутятся возле определенной проблемы. Эта проблема, скорее всего, надумана, абсурдна и неестественна, но у человека появляется беспокойство из-за этой проблемы;

- навязчивая арифметика, человек невольно и бессознательно считает все вокруг – людей, предметы, машины или просто решает в голове примеры;

- навязчивый страх или сомнения в определенных ситуациях и вопросах;

- навязчивое побуждение – человек стремится что-то совершить, при этом он сам явно понимает нелепость этого дела, но не может остановиться;

- навязчивое беспокойство и страх – человек находится в постоянном страхе и переживании. Он волнуется как пройдет определенная ситуация или даже как на него посмотрят люди;

- навязчивые движения – бессознательное, постоянно повторяющееся действие, человек даже сам не замечает, что он постоянно это делает, но, тем не менее, он не может остановиться. А даже если ему удается взять себя в руки, то через некоторое время он опять начинает это делать;

- контрастная навязчивость – боязнь сделать нечто неприличное или недостойное, страх от одной мысли сделать что-то не то;

- ритуал – повторяющееся действие, которое несет в себе определенный смысл. Свойственно людям, которые подвержены фобиям и сомнениям.

Важно знать, что указанные симптомы могут встречаться в очень разных случаях:

- Переутомление (или перенесенный сильный стресс);

- Недосып;

- Органические заболевания головного мозга (например, перенесенные травмы головы),

- Эндогенные расстройства (некоторые психические заболевания),

- Невротические расстройства;

- Инфекционные болезни;

- Хронические интоксикации организма, астенизация.

Поэтому при возникновении или подозрения на присутствие навязчивостей в первую очередь необходимо проведение дифференциальной диагностики, включающей консультацию врача-психиатра или психотерапевта, инструментальные методы обследований, экспериментально-психологическое исследование, уточнение деталей истории заболевания, личностных особенностей, истории жизни человека.

Чаще всего, навязчивые состояния появляются после стресса и заболевание называют обсессивно-компульсивным расстройством — ОКР (старое название – невроз навязчивых состояний). При ОКР пациента беспокоят:

- навязчивые (обсессивные) мысли, образы, воспоминания, влечения;

- повторяющиеся стереотипные поступки (повторяющиеся (компульсивные) действия или ритуалы) с целью устранения тревоги и внутреннего дискомфорта;

- навязчивые религиозные или нравственные идеи;

- страхи различного содержания;

- стремление к порядку и симметрии: идея, что всё должно быть выстроено «правильно»;

- суеверия, чрезмерное внимание к чему-то, что рассматривается как везение или невезение;

- тревога, беспокойство.

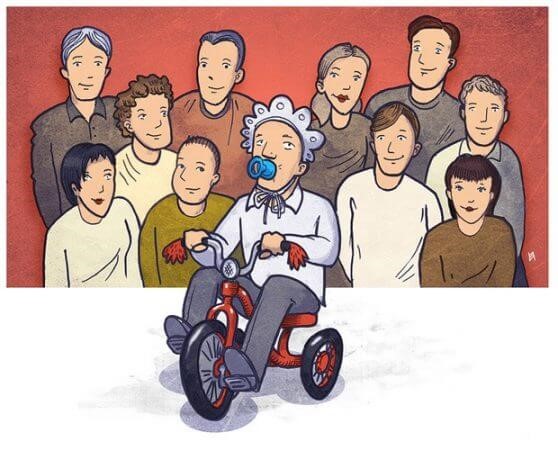

Истоки невроза навязчивых состояний лежат в раннем детстве, в особенностях развития и воспитания ребенка, первые жалобы могут появиться в подростковом периоде, однако, далеко не всегда им уделяется должное внимание. В основе данного невроза лежит так называемый психастенический внутриличностный (неосознаваемый) конфликт, который тесно связан с особенностями воспитания в период раннего детства. Суть его заключается в противоречии между стремлениями ребенка (инстинктивными влечениями) и моралью, этикой, долгом (в виде воспитательных установок, требований, правил поведения). Изначально, являясь внешним противоречием, со временем, данный конфликт становится внутриличностным, то есть такой человек постоянно пытается бороться сам с собой, что вызывает постоянное напряжение, сомнения, неуверенность в себе, которое и проявляется в навязчивых симптомах.

Дополнительными факторами возникновения навязчивости при ОКР могут быть:

- единичный случай сильного потрясения, связанного с самим больным или с близкими ему людьми;

- внутренняя борьба между необходимостью и принятием ответственности;

- длительно продолжающаяся психотравмирующая ситуация, связанная с конфликтными взаимоотношениями в семье, бытовыми условиями, сложностями на работе и др.;

- нахождение в месте, где ранее произошло травмирующее психику событие.

Статистика заболеваемости

Как правило, люди страдающие неврозом навязчивых состояний (ОКР) попадают в поле зрения врача-психотерапевта уже имея внушительный пласт симптоматики и ритуалов, которые серьезно ограничивают их возможности и снижают качество жизни. Распространённость ОКР примерно 1 – 3:100 у взрослых и 1:200 – 500 у детей и подростков, хотя распознанные клинически случаи встречаются реже (0,05 – 1%).

Лечение

Обсессивно-компульсивное расстройство является психогенным заболеванием, а значит, поддается лечению, которое направлено на устранение причины возникновения и развития расстройства – внутриличностного (как правило, неосознаваемого) конфликта в человеке и противоречивых переживаний. Определение конкретной формы навязчивого состояния обычно не вызывает трудностей, так как больной критически оценивает себя и сам заинтересован в правильном диагнозе. Основной проблемой остается налаживание контакта между пациентом и врачом, ведь часто свое состояние больной считает очень интимной сферой. Поэтому доверие к лечащему специалисту – залог успешного выявления болезни и ее устранения.

Методика лечения состояний навязчивости

В лечении навязчивых состояний применяется разная методика в зависимости от характера заболевания.

Терапия и коррекция психики при ОКР:

- проработка внутриличностного конфликта, приводящего к появлению симптоматики в индивидуальной работе с врачом психотерапевтом;

- применение когнитивно-поведенческих техник и приемов;

- обучение самовнушению и навыкам релаксации;

- гипноз, позволяющий найти в прошлом то событие или явление, которое стало причиной навязчивости;

- современные методики с использованием достижений в нейролингвистике.

Применение терапии и коррекции может обходиться без медикаментозных препаратов (кроме отдельных случаев) и базируется на критическом восприятии больным своего состояния. Врач вместе с пациентом акцентирует свое внимание на причине возникновения болезни. При правильно налаженном сотрудничестве врача с пациентом навязчивость регрессирует и прекращается.

Применение медикаментозного лечения

Медикаментозные препараты в лечении навязчивых состояний требуются, если в результате диагностики выявлено органическое заболевание головного мозга, психическое заболевание, хроническая интоксикация организма или астенизация. Используются противотревожные препараты, препараты из группы антидепрессантов и нейролептиков, витаминотерапия, курсы восстановительной терапии.

Лекарственный препарат, длительность применения, дозировку определяет исключительно лечащий врач, исходя из индивидуальных показателей больного.

Примечание. В случае обнаружения у себя симптомов навязчивого состояния, немедленно обратитесь к врачу. Только специалист может диагностировать заболевание, при котором возникло навязчивое состояние и помочь избавиться от симптомов. Самолечение не приносит позитивных результатов и опасно для здоровья.

В психоневрологическом институте им. Бехтерева существует своя методика диагностирования и лечения всех видов навязчивости, успешно протестированная на протяжении десятилетий. Врачи института признаны лучшими отечественными специалистами в этой области.

Источник

10 советов, как преодолеть подростковый инфантилизм

В настоящее время ученые-геронтологи предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Это говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

Современным детям уже не нужно задумываться о куске хлеба. Но у любой медали есть две стороны. Ко всем плюсам различных программ современной поддержки детства добавился и минус – дети стали более инфантильны, что мешает их будущей успешности. Родители сами взращивают инфантилизм у ребенка с младых ногтей. Это происходит незаметно, неосознанно. И когда в итоге вырастает неприспособленное к жизни чадо, родственники удивляются: откуда? А все оттуда, примерно с трех лет.

Как реагирует большинство мам, если трехлетний ребенок пытается самостоятельно открыть пакетик с кефиром? Пыхтит, краснеет, но помощи не просит. Конечно, стулья и стол забрызганы кефирными каплями, пальцы липкие, на одежде белые пятна. Наконец – ура, бамц! – пакетик открыт и с шумом падает на пол. Упал удачно, расплескалась только половина. Какое количество мам, улыбаясь, спокойно вытрут кефирные лужи, выльют оставшийся кефир в чашку, похвалят ребенка: «Молодец, ты самостоятельно сегодня открыла пакет! А в следующий раз сделаешь это еще лучше»? К сожалению, такие мамы – большая редкость. Чаще всего родители, при попытках детей в 3 года сделать что-нибудь самостоятельно, говорят: «Дай сюда, я сделаю это лучше. Посмотри, придется переделывать. Ты неумеха…» «Почему переделывать? Почему неумеха?» – ребенок искренне этого не понимает.

Особенность возраста трех лет – формирование установки «я могу все сделать сам, я уже взрослый». Вы, наверно, замечали, что именно в этом возрасте ребенку нужны те же предметы, которыми активно пользуются взрослые: папин молоток, мамины крышки для консервирования. Именно в возрасте трех лет, через игру, помогая консервировать огурцы или подметать пол, маленький человек закладывает будущее собственного поведения, коммуникативных навыков. А какой посыл получает ребенок, если ему не дают проявлять самостоятельность?

Если взрослые демонстративно переделывают то, что он сам сделал с таким трудом, да еще и ругают его за это? Малыш понимает, что если сделает что-то сам, то мама может рассердиться.

Для ребенка рассерженные родители – крушение мира, и он из чувства самосохранения будет сидеть тихо, боясь проявить инициативу. И в голове формируется рефлекс: другие всегда сделают лучше, чем ты. Не проявляй инициативу, и все будет хорошо!

Инфантильный подросток – это не так страшно, главное, чтобы эта черта плавно не перетекла во взрослую жизнь. Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие нехитрые правила:

- Одно из самых эффективных средств против инфантилизма – занятия спортом. Научно доказано, что дети, занимающиеся спортом, более ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое время. Ведь ответственность – это противоположная сторона инфантилизма.

- Одна из основных причин подросткового инфантилизма – гиперопека. Мы живем в динамичное, но небезопасное время. Сейчас уже редко встретишь маленьких детей, гуляющих самостоятельно во дворе – в основном за ними присматривают родители. Школьники все реже самостоятельно ездят на транспорте, ходят в кружки. Да и встречать их после школы во многих учебных заведениях считается обязательным. Поэтому в семье давайте детям возможность проявлять как можно больше самостоятельности. У них должны быть свои обязанности, и за их выполнение они должны нести полную ответственность. То есть если подросток не сходит в магазин, то вся семья сидит без сахара. Лучше один раз выпить несладкий чай, чем потом всю жизнь расплачиваться за инфантильность собственного чада. Все, что подростки могут сделать сами – пусть делают! И в срок.

- Еще каких-то 30 лет назад человек, закончивший вуз, считался взрослой, самостоятельной личностью, а ему и было-то всего 22 года. В настоящее время специалисты по возрастной психологии предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Пока ученые думают, проводят исследования. Но сам факт возможности данного предложения говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

- Поощряйте общественную деятельность, особенно если она связана с помощью и заботой. Сейчас есть масса волонтерских организаций, у которых самые разные направления работы: помощь старикам, многодетным семьям, брошенным животным, экология… Пусть выберет себе занятие по душе, а уж вы помогите ему в поиске, вместе посмотрите и обсудите информацию в Интернете – здесь тоже на самотек пускать не стоит. А то выберет какое-нибудь экстремистское движение, замаскированное под справедливое возмездие олигархам, – проблем не оберетесь.

- Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать чувство ответственности. Совместно обсуждайте траты, этим вы, во-первых, показываете подростку, что относитесь к нему как ко взрослому, а во-вторых, всегда имеете железный аргумент при отказе что-то купить: вы же вместе не предусмотрели лишние траты.

- Очень хорошо в преодолении инфантилизма помогает периодический выход из так называемой «зоны комфорта». Присмотритесь, что вызывает трудность у вашего ребенка: общение с противоположным полом, публичные выступления? Периодически организовывайте ему необходимость преодолевать эти трудности. Давайте соответствующие поручения, так, чтобы не сделать было нельзя. Иначе, спрятавшись в безопасную раковину, один раз убежав от страха, будет потом бегать всю жизнь.

- Особое внимание обратите на ребенка, если он играет роль «клоуна». Если в компании подросток постоянно готов к шуткам, «приколам», отпускает остроты, дело, возможно, не в веселости нрава. Скорее всего, таким образом ребенок бежит от сложностей жизни, надевая маску детской беспечности.

- Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка целей – один из показателей зрелости эмоционально-волевой сферы.

- С детства учите ребенка преодолевающему поведению. Часто можно наблюдать такую картину: малыш примерно 2 лет ударился об угол шкафа, а мама начинает стучать по шкафу, приговаривая: «Ух, какой плохой шкаф, так ему, нельзя обижать Петеньку!» И что думает Петенька? В его беде виноват шкаф, но никак не он лично. Пару таких ситуаций, и условный рефлекс: «виноваты окружающие, но не я» будет сформирован. Если вы совершили подобную ошибку (ну, с кем не бывает, вы же не знали!), то в подростковом возрасте ситуацию еще можно исправить. При возникновении трудной ситуации всегда спрашивайте: «И каковы твои дальнейшие действия? Что будешь делать для решения данной проблемы?» И сразу отсекайте жалобы в стиле «это страна такая (школа, тренер), я ничего не могу сделать». Предлагайте еще подумать, самому поискать выход. А после того как подросток самостоятельно наметит несколько вариантов решений – обсудите с ним каждый из них, помогите выбрать правильный. Так вы поможете формированию нового рефлекса – у любой сложной задачи есть решение, надо только приложить усилия, чтобы его найти.

- Если вы мать-одиночка и воспитываете ребенка одна, то шансы вырасти инфантильным у ребенка увеличиваются, особенно если это мальчик. Будет очень хорошо, если ребенок постоянно будет видеть пример мужского поведения, мужского реагирования на ситуации. Это может быть дедушка, брат, муж подруги, главное, чтобы контакт был более-менее постоянным. Это поможет снизить риск инфантилизации, особенно если это будет не просто наблюдение, а любая совместная деятельность – походы, игры, строительство теплиц и т. д.

Критические ошибки

Ошибка № 1

Гиперопека. Все всё знают и понимают – мы живем в тревожное время, детей нельзя отпускать на улицу одних. Мобильные телефоны сейчас имеют чуть ли не детсадовцы, и это не баловство, это необходимость. Ведь наличие постоянной связи с ребенком позволяет родителям снизить ощущение тревоги. Тем не менее с собственной тревогой нужно бороться, а не потакать ей.

Бабушка, которая встречает из школы пятнадцатилетнего подростка, просто компрометирует его в глазах окружающих. Подумайте, каким образом вы сможете нивелировать свою высокую тревожность. Это может быть как собственная консультация с психологом, так и оговаривание времени звонков или еще что-то.

Также подросток должен иметь собственные обязанности в семье и четко их выполнять. А если что-то не получается, то помните:

помощь должна быть достаточна, но никак не избыточна.

Ошибка № 2

Постоянная критика. Взрослые делают это «из лучших побуждений, чтобы не вырос эгоистом». Однако ребенок, нещадно критикуемый значимыми взрослыми, живет с уверенностью, что у него ничего не получится, даже не стоит пытаться. А если что-то хорошее в его жизни и происходит, то это или случайность, или заслуга других людей. Страх неуспеха у такого человека во сто крат сильнее радости предвкушения удачи. Боясь ошибиться, он всю жизнь будет искать, кто бы что за него сделал, несмотря на свои знания и умения.

Ошибка № 3

Предложение ребенку готовых решений. Если ваше чадо пришло к вам со своей проблемой, то первый ваш вопрос должен звучать так: «А сам что думаешь?» Ответ «не знаю» не должен приниматься ни при каких обстоятельствах. Пускай ищет решение. Не важно, правильное оно будет или нет. Оно у ребенка должно быть. А потом вы вместе обсудите, как сделать лучше, как правильно.

Заведующая педиатрическим отделением Челединова В.А.

Источник