Ишемия головного мозга крысы

Нарушения мозгового кровообращения различной этиологии являются одной из наиболее значимых нозологий и занимают второе место в структуре общей смертности. Разработка способов профилактики и лечения до настоящего времени является одной из актуальных проблем как клинической фармакологии, так и неврологии. Поиск и использование большого количества экспериментальных моделей ишемии головного мозга обусловлено различными вариантами нарушения мозгового кровообращения. Чтобы смоделировать в эксперименте тотальную ишемию головного мозга, используют четырёхсосудистую модель ишемии головного мозга. В этой модели создается окклюзия двух позвоночных и двух общих сонных артерий. Данный вариант патологии является одним из наиболее сложно выполнимых в техническом плане и позволяет получить тотальную ишемию мозга более чем у 90% животных [1; 10]. Оценку последствий ишемии головного мозга можно провести с помощью морфометрического изучения его срезов. Нейроны лобной доли, мозжечка и гиппокампа являются наиболее чувствительными к гипоксии и ишемии. Гиппокамп обеспечивает реализацию механизмов памяти, поведенческих реакций, выполняет функцию фиксации эмоционально значимых событий [2; 3; 5]. Функциональные, биохимические и морфологические признаки ишемии и повреждения нейронов фиксируются уже после 2-минутной ишемии [7; 9].

Цель исследования: провести морфометрическое исследование нейронов коры лобной доли головного мозга и СА1 области гиппокампа крыс при моделировании тотальной ишемии ГМ (головного мозга) и при коррекции тадалафилом.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 40 половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 230-260 г. Экспериментальные животные были разделены на 4 группы: 1) контрольную (n=10), 2) группу с двухсосудистой патологией (n=10), 3) группу с четырехсосудистой патологией (n=10), 4) группу с патологией и коррекцией тадалафилом (1 мг/кг, в/б), (n=10). Животные содержались в стандартных условиях вивария НИУ «БелГУ» со свободным доступом к еде и воде. Содержание животных и постановка эксперимента проводилась в соответствии с требованием приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 г. и № 267 РФ от 19.06.2003 г., а также по международным правилам Guide for the Care and of Laboratory Animals.

Животным 2-й группы моделировали двухсосудистую локальную ишемию: на 4 минуты перекрывали кровоток в общих сонных артериях. Крысам 3-й группы была смоделирована тотальная четырехсосудистая ишемия головного мозга с ишемическим периодом 4 минуты [8]. Животным 4-й группы за 60 минут до моделирования тотальной ишемии внутрижелудочно вводили ингибитор фосфодиэстеразы-5, тадалафил, в дозе 1 мг/кг.

Наркотизацию животных проводили препаратом «Золетил 100», 60 мг/мл, и хлоралгидратом, 150 мг/мл. Животных выводили из эксперимента через 72 часа с момента его начала путем передозировки наркозных препаратов.

Головной мозг извлекали из полости черепа, разрезали на 3 фрагмента и фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в течение 2-3 суток. Для получения гистологических препаратов кусочки мозга заливали в парафин по стандартной методике, после чего изготавливали серийные срезы толщиной 4 мкм на сертифицированном ротационном микротоме Leica (Германия). Для гистологического и морфометрического исследования срезы окрашивали гематоксилином и эозином в автомате для окраски гистологических срезов и мазков (Autostaininer XL ST5010; Leica, Германия), а также тионином по методике Ниссля. Морфометрию выполняли после микроскопического исследования с помощью микроскопа «Leica DM 4000 B» и создания цифрового изображения на полуавтоматическом сканере Mirax Desk (Carl Zeiss Micrimaging GMbH, Германия). Для этого использовали программу «Pannoramic Viewer 1.15». Производили подсчёт неизмененных и гиперхромных нейронов пирамидного и полиморфного слоев СА1 области гиппокампа и нейронов лобной доли, измеряли больший и меньший диаметры перикарионов, их периметр и площадь, диаметр ядер и ядрышек, определяли относительное количество нейронов в нескольких полях зрения с последующим пересчетом на 0,01 мм². У каждого животного производили 30 измерений каждого планиметрического и количественного показателя с занесением данных в таблицу MS Excel и Statistica 10.0. Для всех данных была применена описательная статистика: данные проверены на нормальность распределения. Тип распределения определялся критерием Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения были подсчитаны среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). В случаях ненормального распределения были рассчитаны медиана (Me) и квартильный размах (QR). Межгрупповые различия анализировались параметрическими (t-критерий Стьюдента) или непараметрическими (критерий Манна-Уитни) методами в зависимости от типа распределения. Различия были определены при 0,05 уровня значимости. Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения Statistica 10.0.

Результаты исследования

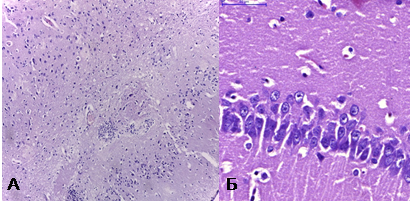

При обзорной микроскопии у интактных животных полученные нами результаты соответствовали описаниям цитоархитектонических особенностей лобной доли и гиппокампа [4; 6]. Нейроны были преимущественно пирамидной, округлой или многоугольной формы, с крупными округлыми ядрами и мелкозернистой цитоплазмой. У многих нейронов базофильная субстанция цитоплазмы имела вид крупных глыбок, расположенных периферически. В некоторых нейронах чётко определялись одно или два центрально расположенных ядрышка (рис. 1).

Рис. 1. А — лобная доля интактной крысы, X 100, окр. гематоксилин+эозин; Б – гиппокамп интактной крысы, X 400, окр. гематоксилин+эозин

Область лобной доли характеризовалась низкой плотностью расположения, а область СА1 гиппокампа высокой плотностью средних по размеру нейронов. Морфометрические изменения нейронов при двухсосудистой модели ишемии имели общую тенденцию к увеличению и характеризовались увеличением максимального и минимального диаметров перикарионов, их периметра и площади. Диаметр, площадь и периметр ядер нейронов также увеличивались. Общее количество гиперхромных нейронов составило 36,7%, а двуядрышковых — 16,7% (табл. 1). Изменения аналогичных показателей в области СА1 гиппокампа были менее значительны, однако общая тенденция к их увеличению прослеживалась (табл. 2).

Морфометрическая характеристика нейронов лобных долей головного мозга крыс (М±m; n=30)

Источник

Способ моделирования глобальной ишемии головного мозга у крыс

Владельцы патента RU 2544369:

Изобретение относится к экспериментальной медицине и биологии. Осуществляют окклюзию магистральных сосудов, кровоснабжающих головной мозг. При этом доступ к левой общей сонной артерии осуществляют через вентральную поверхность шеи, а доступ к плечеголовному стволу и левой подключичной артерии осуществляют через первое межреберье справа и слева — в обход плевральной полости. Способ позволяет снизить посттравматические осложнения животных, что достигается за счет хирургического доступа к артериям в обход плевральной полости. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к экспериментальной медицине и биологии и может быть использовано для моделирования глобального ишемического и реперфузионного повреждения головного мозга.

Известен способ моделирования глобальной ишемии головного мозга у крыс путем окклюзии четырех магистральных артерий, кровоснабжающих головной мозг [1]. Недостатками данного способа являются: двухэтапность воспроизведения модели (коагуляция позвоночных артерий в первый день и пережатие сонных артерий во второй день эксперимента), частичная ишемия вертебро-базиллярного бассейна, сохраняющаяся в период рециркуляции крови по сонным артериям, труднодоступность позвоночных артерий, риск повреждения ствола мозга при коагуляции позвоночной артерии. Последующие модификации данного способа моделирования глобальной ишемии головного мозга не устранили эти его существенные недостатки [2, 3].

Известен способ моделирования глобальной ишемии головного мозга у крыс, представляющий собой модификацию четырехсосудистой модели глобальной ишемии головного мозга, воспроизводимую в один этап, при одномоментной окклюзии общих сонных артерий с наложением хирургических микрозажимов на вертебральные артерии между вторым и третьим шейными позвонками [4]. Однако при этом также не исключается коллатерального кровоснабжения головного мозга у крыс, осуществляемого по вентральной спинномозговой артерии.

Наиболее близким способом моделирования глобальной ишемии головного мозга (прототипом) является способ экстракраниальной окклюзии сосудов, кровоснабжающих головной мозг (плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой общей сонной артерии) [5]. Этот способ моделирования глобальной ишемии головного мозга лишен недостатков вышеуказанных способов: позволяет проводить операцию одноэтапно, создает состояние глобальной ишемии ткани головного мозга, исключающей коллатеральное и редуцированное кровоснабжение.

Недостатком данного способа является его повышенная травматичность, так как используется подход к дуге аорты и магистральным артериям, кровоснабжающим головной мозг, через вскрытие грудной клетки по нижнему краю III ребра. При этом повреждается плевральная полость, возникает пневмоторакс с необходимостью перевода животных на искусственное дыхание. О тяжести хирургического вмешательства при реализации этого способа свидетельствует гибель крыс в группе ложнооперированных животных [6].

Задачей данного изобретения является разработка способа моделирования глобальной ишемии головного мозга, который исключает пневмоторакс и снижает травматичность хирургического доступа к артериям, кровоснабжающим головной мозг.

Поставленная задача решается созданием способа моделирования глобальной ишемии головного мозга у крыс. Доступ к левой общей сонной артерии осуществляется через вентральную поверхность шеи, а доступ к плечеголовному стволу и левой подключичной артерии осуществляют через первое межреберье справа и слева соответственно в обход плевральной полости. При этом исключается пневмоторакс. Как следствие, отсутствует необходимость использования аппарата искусственной вентиляции легких в период проведения хирургического вмешательства. Это приводит к снижению травматичности хирургического вмешательства, отсутствию гибели крыс в группе ложнооперированных животных и отсутствию у них неврологического дефицита.

Новым в предлагаемом способе является то, что доступ к левой общей сонной артерии осуществляют через вентральную поверхность шеи, а доступ к плечеголовному стволу и левой подключичной артерии осуществляют через первое межреберье справа и слева соответственно в обход плевральной полости.

Отличительные признаки проявили в заявляемой совокупности новые свойства, явным образом не вытекающие из уровня техники в данной области и неочевидные для специалиста. Идентичной совокупности признаков не обнаружено в патентной и научно-медицинской литературе. Предлагаемое изобретение может быть использовано для моделирования ишемических и реперфузионных повреждений головного мозга, наблюдаемых в клинике при остановке сердца и при последующих реанимационных действиях, при хирургических операциях с применением искусственного кровообращения, для изучения патогенеза ишемических и реперфузионных нарушений головного мозга, поиска новых средств фармакотерапии ишемических и реперфузионных повреждений головного мозга.

Исходя из вышеизложенного следует считать предлагаемое изобретение соответствующим условиям патентоспособности «Новизна», «Изобретательский уровень», «Промышленная применимость».

Способ осуществляется следующим образом.

Эксперименты выполнены на аутбредных крысах-самцах Вистар (n=33) массой 220-240 г, полученных из клиники лабораторных животных ФГБУ «НИИ фармакологии имени Е.Д. Гольдберга» СО РАМН. Эксперименты на животных проведены в соответствии с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей [7].

Хирургические вмешательства проводили в асептических условиях. Крыс наркотизировали хлоралгидратом (450 мг/кг внутрибрюшинно), интубировали без нарушения целостности трахеи и оставляли на самостоятельном дыхании, поскольку использованный нами доступ к сосудам, кровоснабжающим головной мозг, исключал вскрытие плевральной полости. По средней линии вентральной поверхности шеи делали разрез, выделяли и затем лигируровали левую общую сонную артерию. На вентральной поверхности грудной клетки делали поперечный разрез кожи на уровне первого межреберья, проходящий над реберным хрящом I правого ребра, грудной костью и реберным хрящом I левого ребра. Разрезали межреберные мышцы в правом межреберье между реберными хрящами I и II ребер до грудной кости, разводили ребра с помощью ранорасширителя, выделяли плечеголовной ствол проксимальней отхождения правой подключичной артерии, осторожно отодвигая верхнюю полую вену, и с помощью малой лигатурной иглы Купера лигировали выделенный сосуд. Затем разрезали межреберные мышцы в левом межреберье между реберными хрящами I и II ребер до грудной кости, разводили ребра с помощью ранорасширителя, выделяли левую подключичную артерию, осторожно отодвигая левую верхнюю полую вену, и с помощью малой лигатурной иглы Купера лигировали выделенный сосуд. После подключения аппарата искусственной вентиляции к интубационной трубке по открытой схеме производили пережатие лигированных сосудов в течение 7 мин, после чего лигатуры снимали и послойно ушивали раны. Использование аппарата искусственного дыхания в период создания глобальной ишемии головного мозга обусловлено остановкой дыхания при пережатии магистральных сосудов, кровоснабжающих головной мозг.

После восстановления ритмичного самостоятельного дыхания животных экстубировали. У ложнооперированных животных проводили аналогичное оперативное вмешательство, но без наложения лигатур на сосуды.

Неврологический дефицит оценивали по шкале Stroke-index McGraw в нашей модификации суммой баллов по исследуемым показателям [8]. Оценку функционального состояния высшей нервной деятельности проводили на 1-е, 3-и и 5-е сутки после воспроизведения модели глобальной ишемии головного мозга по следующим показателям: спонтанная двигательная активность (нормальная, повышенная или сниженная, отсутствие), расстройства походки (скованность, шаткость, замедленность движений, нарушение ориентации), рефлексы отдергивания хвоста, обеих передних и задних лап, реакция на звук, тремор, судороги, тонус мышц туловища и конечностей (нормальный, повышенный, отсутствие), признаки птоза (отсутствие, односторонний, двусторонний). Каждый показатель оценивали в баллах: 0 баллов — норма; 1 балл — умеренно выраженные изменения; 2 балла — резко выраженные изменения.

Выживаемость животных регистрировали на 1-е, 3-и и 5-е сутки после глобальной ишемии головного мозга с реперфузией.

Результаты, свидетельствующие об эффективности использования предложенного способа, изложены в примерах 1 и 2.

Пример 1. В группе ложнооперированных животных проведенные оперативные вмешательства без наложения лигатур на магистральные сосуды дуги аорты не вызывали гибели крыс (таблица 1). К 1-м суткам после оперативного вмешательства у крыс этой группы наблюдались лишь легкие изменения спонтанной двигательной активности, которые в последующие сроки исчезали. Средний балл неврологического дефицита составил в 1-е сутки 0,4±0,2 балла, в последующие сроки наблюдения неврологических нарушений не выявлено (таблицы 2 и 3).

Пример 2. В группе опытных животных к 1-м суткам после глобальной ишемии головного мозга с репефузией погибло 30,4% животных, что примерно соответствует выживаемости крыс при воспроизведении у них способа по прототипу [6]. К 3-м суткам наблюдения смертность возросла до 43,5%, к 5-м суткам — до 52,2% (таблица 1).

В первые 2-5 ч после глобальной ишемии головного мозга с репефузией у крыс опытной группы наблюдались наиболее тяжелые симптомы поражения ЦНС в виде арефлексии, судорог, спастического паралича конечностей, тонического напряжения мышц туловища, бокового положения.

У крыс опытной группы средний балл неврологического дефицита к 1 суткам после воспроизведения глобальной ишемии головного мозга составил 9,3±1,7 балла с последующим уменьшением к 3-м суткам до 7,7±1,9 и к 5-м -4,4±0,9 (таблица 2).

Источник