Исследовать особенности развития гипоксии у белых крыс разного возраста

Роль реактивности организма в развитии гипоксии у крыс

Четырех крыс (мышей) одинаковой массы помещают в отдельные сте-

клянные широкогорлые сосуды (банки) одинакового объема. Одной из

крыс до помещения в сосуд внутрибрюшинно вводят 5% раствор гексенала

(из расчета 0,3 мл на 100 г массы тела) – модель угнетения функционально-

го состояния центральной нервной системы. У крыс подсчитывают часто-

ту дыхания, отмечают окраску кожи, кончика носа, лапок, ушных раковин,

поведение. Далее сосуды герметично закрывают крышками, один из них

помещают в емкость со снегом/водой с кусочками льда, другой – с подо-

гретой до 40–45 °С водой, четвертая крыса в банке служит контролем.

В ходе эксперимента отмечают развитие признаков гипоксии во времени,

результаты заносят в таблицу.

Исходные показатели Время появления признаков гипоксии

Источник

Исследовать особенности развития гипоксии у белых крыс разного возраста

Исследования последних лет доказали возможность использования гипоксической тренировки и гипокситерапии (лечение и реабилитация больных) в клинической практике [3,5,7]. Поскольку гипоксия является ключевым механизмом развития большинства патологических процессов и болезней, тренировка гипоксией с целью увеличения функциональных резервов компенсаторных антигипоксических реакций рассматривается как один из основных немедикаментозных способов адаптационной медицины [1,4]. Сформировавшееся в процессе адаптации к гипоксии новое функциональное состояние охватывает все органы и ткани организма и обеспечивает повышение резистентности ко многим другим факторам, т.е. развивается эффект перекрестной адаптации [2,6]. Возможности гипоксических тренировок запускать адаптивные реакции организма при тяжелейших последствиях ишемических повреждений головного мозга больных, оказывать влияние на кинетику кислородного метаболизма, активизировать деятельность жизненно важных систем организма и т.д. предопределили цель настоящего исследования: изучить влияние нормобарической гипоксии на поведенческие реакции молодых и старых крыс в сравнении.

Материал и методы исследования

Работа выполнена в рамках международного проекта «Изучение гемотоксического влияния тяжелых металлов и возможности активации защитно-приспособительных механизмов организма при помощи нормо- и гипобарической гипоксии у взрослых и старых животных в сравнении» (научный руководитель проф. А.А. Аканов) при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Эксперименты выполнены на 40 белых крысах-самцах массой 180-220 и 280-340г. г., содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Проведены 4 серии экспериментов: 1 серия – молодые интактные животные (контроль); 2 серия – молодые животные, подвергавшиеся воздействию нормобарической гипоксии; 3 серия – старые интактные животные (контроль); 4 серия – старые животные, подвергавшиеся воздействию нормобарической гипоксии. В каждой серии было по 10 животных. Воздействие нормобарической гипоксии продолжали в течение 21 суток экспозицией один час. Модель нормобарической гипоксии создавали при помощи гипоксикатора, дозирующего поступление атмосферного воздуха с 10 % содержанием кислорода. Для этого гипоксикатор присоединяли шлангом к баллону с азотом, второй шланг присоединяли с ящиком (с выходным вентилляционным отверстием), куда помещали опытных животных. Объем ящика был специально рассчитан на количество помещаемых крыс. Изучение поведенческих реакций опытных крыс проводилось в тесте «открытого поля», в водном лабиринте, а также с помощью реакций активного избегания (РАИ) и реакций пассивного избегания (РПИ). Исследования проводились с соблюдением норм и правил проведения экспериментов с участием животных (решение ЛЭК КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова протокол №2 от 18.04.2013г.).

Процедуры статистического анализа выполнялись с помощью ППП SPSS-16. Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05, либо 0,1. В случае превышения достигнутого уровня значимости статистического критерия этой величины, принималась нулевая гипотеза.

Результаты и их обсуждение

Оценку эмоционального состояния, двигательную и исследовательскую активность экспериментальных животных изучали по характеру их поведения в тесте «открытого поля». В качестве поведенческих феноменов в открытом поле регистрировали горизонтальную двигательную активность по количеству пересеченных квадратов, вертикальную активность по числу подъемов на задние лапы с опорой и без опоры, эмоциональный статус по количеству дефекационных болюсов и умываний, исследовательский интерес по количеству актов «обнюхиваний».

В ходе проведенных экспериментальных исследований был изучен поведенческий репертуар молодых и старых животных, подвергавшихся гипокситерапии, в сравнении.

У молодых животных, подверженных нормобарической гипоксии, как в первом, так и во втором опытном сеансах практически полностью отсутствовала реакция замирания (фризинг), рассматриваемая как показатель сильного стресса, тогда как у контрольных крыс медиана и интерквартильный размах «времени фризинга» в первом опытном сеансе составляли 124 и 97,2-149,5 (р=0,012), а во втором – 52 и 25-63,2 (р=0,012). У них во втором опытном сеансе отмечалось увеличение показателя кроссинга в 1,5 раза по сравнению как с первым опытным сеансом (р=0,005), так и по сравнению с контролем в 1,3 раза. К этому сроку исследования у опытных крыс статистически значимо повышалось и время нахождения в центре поля на 75 % (р=0,049, z=-1,973) по сравнению с контролем, что характеризует в поведении этих животных высокую скорость привыкания к новой обстановке. Вместе с тем, у этих крыс отмечалось значимое угнетение суммарной вертикальной двигательной активности в оба срока исследования. Так, они не совершали ни одной попытки стойки на задние лапы, как без опоры, так и с опорой. Под влиянием гипоксии молодые крысы больше времени уделяли гигиеническому ритуалу, о чем судили по увеличению акта груминга, продолжительность которого в оба срока исследования на 67,8 % (р=0,012) и 53,6 % (р=0,060) соответственно превышала контрольные значения. Исходя из предшествовавшего поведения крыс, как то: низкий уровень тревожности и эмоциональности, нарастание кроссинга, задержка в центре поля, мы вправе придать адаптивное значение акту «груминга», т.к. по характеру поведения он близок к состоянию комфорта и покоя.

Таким образом, анализ поведенческого репертуара молодых особей в тесте «открытого поля» показал, что гипоксическая тренировка, по-видимому, повышает у крыс способность к поведенческой саморегуляции, тем самым оказывая адаптивное влияние.

Исследования реакции пассивного избегания (РПИ) у опытных крыс не выявили существенного различия, по сравнению с контролем, как в первом, так и во втором опытных сеансах, тогда как гипоксическое прекондиционирование значительно улучшало процессы научения и запоминания вновь приобретенных навыков в реакциях активного избегания (РАИ). При этом число правильных реакций более чем в 3,5 раза превышало контрольные значения во время обучения и на 32,3 % (р=0,05) во время проверки РАИ. Аналогичные данные описаны [2]. Вместе с тем, у молодых крыс под влиянием гипоксии пространственная память в водном лабиринте не улучшалась.

Регистрация поведенческих актов старых крыс в тесте «открытого поля» показала присутствие у них двигательного и исследовательского компонентов поведения в первом опытном сеансе, тогда как во втором отмечались признаки тревожно-депрессивного состояния. У старых крыс отмечалась низкая пространственно-ориентировочная память по сравнению с молодыми животными.

Показатели кроссинга у старых крыс, подвергавшихся воздействию гипоксии, были в 5 раз меньше показателей старых интактных крыс (р=0,022, z=2,293) (табл.1). Опытные особи совершали в 2,3 раза больше движений на месте, чем контрольные животные (р=0,005, z=2,803), и они в 5,5 раз дольше находились в центре поля (р=0,017, z=-2,392). Эти данные позволяют предположить, что у старых особей под влиянием гипоксии отмечается более выраженное тревожное состояние. Присутствие в поведенческом репертуаре актов «движения на месте» характеризует состояние сильного эмоционального беспокойства,

Во втором опытном сеансе коррекция гипоксией не улучшала эмоциональное состояние старых крыс (табл.2). Так, количество актов «замираний» превышало показатели интактных старых животных более чем в 3 раза (р=0,007, z=-2,701), хотя время фризинга сокращалось в 2 раза (р=0,028, z=-2,193), что свидетельствовало о присутствии у них эмоционально-депрессивного компонента в поведении.

Тем не менее, следует отметить, что у старых крыс под влиянием гипоксии сохранялась вертикальная двигательная активность, тогда как у молодых крыс, подвергавшихся гипокситерапии, она вовсе отсутствовала.

Основные статистические показатели поведенческих реакций старых интактных крыс и старых крыс с гипокситерапией в первом опытном сеансе теста «открытого поля»

Источник

Обсуждение полученных результатов:

Практическая работа №1.

Опыт Бэра.

Цель работы: изучить три фазы патофизиологического эксперимента. Роль причинного фактора гипобарической гипоксии и определить принципы ее терапии.

Методика: Патофизиологический эксперимент состоит из трех частей.

Первая часть опыта заключается в том, что моделируют I фазу патофизиологического эксперимента (решистрация параметров исходного состояния животного). Для этого крысу помещают в барокамеру и наблюдают за ее поведением, оценивают двигательную активность, измеряют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и визуально отмечают цвет видимых кожных покровов и слизистых. Затем моделируют II фазу патофизиологического эксперимента с помощью вакуумного электронасоса, равномерно понижают давление внутри камеры до 22,7-24,0 кПа (170-180 мм. рт. ст.). Исследуют проявления гипобарической гипоксии. Определяют повторно ЧДД, ЧСС, изменение цвета кожных покровов и слизистых, а также двигательной активности животного. Отмечают время от начала откачивания воздуха и до появления первых клинических симптомов развивающейся гипоксии.

3-я фаза эксперимента заключается в применении экспериментальной терапии, основанной на построении рабочей гипотезы, а именно подаче кислорода в барокамеру и восстановлении его парциального давления. При этом отмечают изменение и восстановление ранее регистрируемых у животного параметров.

Полученные результаты:

| Параметры жизнедеятельности | До эксперимента I фаза | При формировании гипобарической гипоксии II фаза | После терапии III фаза |

| Двигательная активность | N |  | восстан. |

| ЧСС | 350 |  200 200 | 250 |

| ЧДД | 85 |  40 40 | 60 |

| Цвет кожи и слизистых | бледно-розовый | цианоз | бледные |

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Тестовый контроль

1. Что изучает патологическая физиология?

1. Структурные особенности.

2. Функции основных систем и органов.

3. Проявления болезней.

Общие закономерности возникновения, развития, течения и исходов болезней.

2. Какое из указанных утверждений является неправильным?

1. Патологический процесс является основой любой болезни.

2. Один и тот же патологический процесс может быть вызван различными факторами.

Понятия патологический процесс и болезнь тождественны.

4. Один и тот же патологический процесс может быть компонентом различных болезней.

3. Какой методпатологической физиологии является основным?

1. Острый эксперимент

2. Хронический эксперимент.

3. Эксперимент с разработкой принципов патогенетической терапии.

Все перечисленное

8. Что включается в себя понятие «порочный круг»?

Общий патогенез.

3. Учение о типовых патологических процессах.

4. Учение о типовых изменениях органов и тканей в условиях патологии.

10. Что такое этиология?

1. Учение о совокупности условий, вызывающих развитие заболеваний.

2. Учение о последствиях заболевания.

3. Учение о причинах заболевания.

Практическая работа.

Зависимость реактивности организма от функционального состояния ЦНС.

Цель работы: установить зависимость реактивности от функционального состояния ЦНС животного.

Методика: в три одинаковых стеклянных сосуда ёмкостью 100-150 мл каждый помещают белых крыс. Перед этим одну из них наркотизируют подкожным введением 0,2-0,3 мл 1% раствора нембутала, другой вводится 0,05-0,1 мл 1% раствора кофеина, третья остается интактной. Затем сосуды герметизируют и отмечают признаки недостаточности кислорода (беспокойство, двигательная реакция, гиперпноэ) и регистрируют время гибели животных.

Полученные результаты:

1. Первой гибнет крыса с предварительно введенным 1% кофеином, у которой также раньше, чем у других животных регистрируются признаки недостаточности кислорода (беспокойство, двигательная реакция, гиперпноэ).

2. Вторым животным, у которого появляются и нарастают вплоть до гибели признаки гипоксии, является интактная крыса.

3. Третьим, по счету, гибнет животное, находившееся под небуталовым наркозом.

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Практическая работа.

Влияние возрастных особенностей реактивности животных на формирование гипоксии.

Цель работы: исследовать особенности развития гипоксии у белых крыс разного возраста.

Методика: в стеклянный сосуд ёмкостью 100-150 мл помещают крысу и новорожденного крысенка (4-9 дней). Затем сосуды герметизируют и регистрируют у животных возникновение признаков кислородной недостаточности (беспокойства, двигательной реакции), фиксируют время их появления и отмечают очередность гибели крыс.

Полученные результаты:

Гипертензии.

3. Заболеваний ЖКТ.

4. Туберкулеза легких.

5. Гиперфункций щитовидной железы.

8. У астеников повышен риск развития следующего заболевания:

2. Инфаркта миокарда.

Туберкулеза легких.

9. У лиц женского пола повышен риск развития следующего заболевания:

1. Язвенная болезнь желудка.

2. Инфаркт миокарда.

3. Желчекаменная болезнь.

4. Суставной ревматизм.

10. У лиц мужского пола повышен риск развития следующего заболевания:

4. Инфаркт миокарда.

5. Желчекаменная болезнь.

11. Чем обеспечивается роль пола в формировании первичной реактивности организма?

1. Различиями в частоте принадлежности мужчин и женщин к разным конституциональным типам.

Ситуационные задачи

1.При осмотре больного Вы определили наличие у него гиперстенической конституции. Склонность к каким заболеваниям присущи ему с наибольшей вероятностью?

Решение ситуационной задачи:

2. Больной сахарным диабетом получил открытый перелом голени. После репозиции отломков и наложения гипсовой повязки (остеосинтеза), проводимых на фоне противошоковой терапии, больной определен на стационарное лечение в травматологическое отделение. Какие осложнения можно ожидать у данного больного и каковы механизмы этих осложнений?

Решение ситуационной задачи:

Список литературы, рекомендованной студентам для самостоятельной подготовки к практическому занятию:

Обязательная литература:

1. Овсянников В.Г. Общая патология. Часть I. — Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2017. — С.54-63.

2. Овсянников В.Г. Общая и частная патология (вопросы и ответы). -Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2014. — С.12-16.

Дополнительная литература:

3. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. — М.:ГЭОТАР-МЕД, 2017. — С.37-51.

4. Адо Д.А. Патологическая физиологияю — М.:Триада-Х, 2002. — С.80-92.

5. Берсудский С.О. Патологическая физиология: учебник. – М.: ИНФРА – М.,2017 – С. 24-28

Тема занятия: «Повреждающее действие ионизирующей радиации и электрического тока на организм»

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию:

1. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

2. Общее и местное действие электрического тока.

3. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

4. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

5. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

6. Прямое и опосредованное действие ИИ.

7. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

8. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

9. Лучевая болезнь, ее виды.

10. Периоды лучевой болезни.

11. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

12. Отдаленные последствия облучения организма ИИ.

Практическая работа.

Влияние пути прохождения электрического тока на тяжесть электротравмы.

Цель работы: изучить особенности ответной реакцию организма белых крыс на действие электрического тока, в зависимости от пути его прохождения.

Методика: 1 этап — крысу наркотизируют и фиксируют на препаровальном столике брюшком вверх. Вначале вкалывают игольчатые электроды под кожу обеих задних конечностей животного и пропускают через них переменный ток напряжением 220 В. Регистрируют реакции животного.

2 этап — меняют положение электродов: один вкалывают в слизистую рта, другой – под кожу у основания черепа и пропускают электрический ток. Наблюдают реакции животного.

3 этап — вскрывают грудную клетку и перикард. Электроды вкалывают под кожу передней левой и задней правой конечности. Пропускают электрический ток в течение 2-3 секунд. Сразу же после действия электрического тока регистрируют ЭКГ. Наблюдают фибрилляцию, которая на ЭКГ проявляется синусоидой.

Полученные результаты:

1- Общее действие электрического тока (спазм поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, проявляющиеся судорогами, остановка дыхания в фазе мах выдоха, непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией).

2- Поражение продолговатого мозга (сосудодвигательные и дыхательные центры, сопровождаются остановкой сердечной деятельности и остановкой дыхания).

3- Поражение системы сердца, сопровождается фибрилляцией сердца.

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Учебный фильм: «Лучевая болезнь».

В данном учебном фильме отражены события, произошедшие 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, где в результате взрыва реактора 4 энергоблока произошёл колоссальный выброс радиоактивных элементов, повлёкший за собой радиоционное загрязнение окружающей среды. Находившийся на тот момент на станции персонал, а в последующем и ликвидаторы аварии, подверглись воздействию многократно превышающих предельно допустимые значения доз радиации. В учебном фильме рассказывается об явлении радиоактивности, ядерных реакциях, механизмах цепной ядерной реакции. Даётся подробная характеристика различным видам ионизирующего излучения, механизмам их действия на биологические объекты на разных уровнях организации живого, приводящим к тяжелейшим нарушениям структуры и функции организма и в конечном итоге– лучевой болезни. В учебном фильме демонстрируются клинические формы данной патологии, ее стадии и симптомы. Подробно рассматриваются механизмы формирования таких проявлений лучевого поражения как эритема, сухой и мокнущий эпидермит, некротическое поражение слизистой ЖКТ на всём её протяжении, лучевой гепатит и др. Особое внимание уделено механизмам и последствиям формирования у больных лучевой болезнью панцитопении и вторичного иммунодефицита. В фильме показаны основные принципы терапии лучевой болезни, а также меры по её профилактике. Показаны ранние и отдалённые последствия лучевого поражения.

Тестовый контроль

1. Какой вид электрического тока наиболее часто оказывает патогенное действие на человека?

2. Постоянный ток.

Переменный ток.

2. Какой из перечисленных путей прохождения электрического тока через организм человека будет наиболее опасным?

Через головной мозг.

4. Через нижние конечности.

3. С чем связано развитие ожога при действии переменного тока?

1. Стимулирующим действием.

2. Раздражающим действием.

Образованием тепла.

4. Изменением орбиты движения электронов.

4. Чем обусловлены пустоты, получившие название «жемчужные бусы», образующиеся в костях под воздействием электрического тока? Их появление обусловлено:

1. Усилением потери кальция из крови.

Ожоги.

2. Расслоение ткани.

3. Явление электролиза.

6. Какие виды тока используются с лечебной целью?

Ток высокой частоты

2. Низкочастотные токи

3. Переменный ток при напряжении до 100 вольт

4. Постоянный ток при напряжении до 100 вольт

7. В чем заключается механизм электротермического действия электрического тока?

1. Повышается контактное сопротивление.

Образование Джоулевого тепла.

3. Вращение биополей в вязкой среде.

8. В каком из перечисленных случаев повреждающее действие электрического тока будет минимальным?

В состоянии сна.

2. При голодании.

3. При перегревании.

4. При заболеваниях сердечно – сосудистой системы.

Нервные клетки.

3. Какая важнейшаяособенность клетки определяет высокий уровень еерадиочувствительности?

Ядро.

4. Аппарат Гольджи.

5. В какой фазе митотического цикла клетка наиболее уязвима при действии радиации?

Митоз.

6. При какой дозе облучения возникает острая лучевая болезнь?

1. При облучении в 20 Р.

2. При дробном излучении в 150 Р.

Р и выше.

8. При каком объёме облучения организма лучевая болезнь протекает в более тяжелой форме?

Общем облучении

3. При попадании радиоактивных веществ внутрь организма

4. При экранировании некоторых частей тела

Ситуационные задачи

1. Какие последствия следует предвидеть у людей, подвергшихся лучевому воздействию в ближайший и отдаленный периоды? На чем основаны возникающие у врача опасения?

Решение ситуационной задачи:

2. У больного отмечается кровоточивость десен, подкожные кровоизлияния, кишечные кровотечения. Больной эвакуирован из зоны радиоактивного заражения. Абстрагируясь в отношении прочих симптомов, выскажите предположения о характере патологии и механизмах ее формирования. На чем следует основываться при определении стратегии терапии?

Решение ситуационной задачи:

Список литературы, рекомендованной студентам для самостоятельной подготовки к практическому занятию:

Обязательная литература:

1. Овсянников В.Г. Общая патология. Часть I. — Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2017. — С.39-53

2. Овсянников В.Г. Общая и частная патология (вопросы и ответы). -Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2014. — С.9-12.

Дополнительная литература:

3. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. — М.:ГЭОТАР-МЕД, 2017. — С.

4. Адо Д.А. Патологическая физиология. — М.:Триада-Х, 2002. — С. 127-134.

5. Берсудский С.О. Патологическая физиология: учебник. – М.: ИНФРА – М.,2017 – С.

Тема занятия: «Типовые нарушения периферического кровообращения»

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию:

1. Типовые нарушения периферического кровообращения.

2. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

3. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

4. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

5. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

6. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

7. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

8. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

9. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

10. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

11. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

12. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

13. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

14. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

Практическая работа.

Миопаралитическая гиперемия на языке лягушки.

Перед выполнением данной практической работы студентам демонстрируется учебный фильм «Миопаралитическая гиперемия на языке лягушки», содержание которого отражает ход эксперимента.

Цель работы: изучить изменения микроциркуляции при артериальной гиперемии.

Методика: у лягушки ножницами отрезают верхнюю челюсть сразу за глазными яблоками. Промокают раневую поверхность салфеткой и находят спино-мозговой канал. Тонким металлическим зондом, разрушают спинной мозг. Критерием полного разрушения спинного мозга является разгибание конечностей лягушки и её полное обездвиживание. Обездвиженную лягушку прикрепляют к столику брюшком вниз так, чтобы головной конец тела находился рядом с круглым отверстием. Расправляют язык и осторожно растягивают его над отверстием столика, прикрепив его по краю отверстия булавками. При малом увеличении микроскопа изучают и зарисовывают картину нормального сосудистого русла языка, обращая внимание на скорость кровотока, ширину просвета сосудов, их количество в поле зрения.

На язык лягушки наносят скипидар. Для этого маленьким ватным тампончиком, смаченном в скипидаре смазывают избранный участок языка. При этом с языка будет удалена слизь, что облегчает действие скипидара на ткань. После этого под микроскопом наблюдают за развитием всех признаков артериальной гиперемии. Изменившуюся картину кровотока и сосудистой сети языка лягушки зарисовывают и описывают.

Полученные результаты:

Микроскопически: расширение артериол, повышение минутной и объемной скорости кровотока, увеличение гидростатического давления, увеличение количества функционирующих капилляров.

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Практическая работа.

Венозная гиперемия на языке лягушки.

Цель работы: изучить изменения микроциркуляции при венозной гиперемии.

Методика: лягушка обездвиживается описанным в предыдущем опыте способом и фиксируется на дощечке брюшком вниз. Над отверстием растягивается и прикрепляется булавками язык. По краям языка у его основания отчётливо выступают сосудисто-нервные пучки. Если оттянуть край языка у основания в сторону, вена отделяется от артерии, располагается латеральнее. После изучения под микроскопом особенностей кровообращения в языке, хирургической иглой под вену подводится лигатура и затягивается. Изучают и зарисовывают наступившие изменения кровообращения в языке, после чего накладывают лигатуру и на вену противоположной стороны. Продолжают наблюдение за развитием венозной гиперемии вплоть до полной остановки кровотока. Затем в обратном порядке снимают лигатуры и снова наблюдают за изменениями микроциркуляции. Зарисовывают и описывают изменения сосудистого рисунка, и микроциркуляции.

Полученные результаты:

При наложении лигатуры под микроскопом наблюдают: расширение венул, снижение линейной и объемной скорости кровотока, маятникообразное и толчкообразное движение крови, повышение гидростатического давления.

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Учебный фильм: «Патология микроциркуляции».

Учебный фильм демонстрирует типовые расстройства периферического кровообращения такие как: гиперемия, ишемия, тромбоз, эмболия. Отражены основные этиологические факторы данных нарушений. На уровне микрососудов с помощью скоростной микросъемки показаны феномены микроциркуляции, встречающиеся при патологии периферического кровообращения – изменение скорости и характера кровотока, изменение числа функционирующих капилляров, появление плазматических сосудов, изменение диаметра микрососудов и их проницаемости, появление сладжей и агрегатов форменных элементов. В данном учебном фильме показаны последствия воздействия некоторых гормонов (катехоламинов, вазопрессина), биологически активных веществ (гистамина, серотонина, гепарина), а также алкоголя на микроциркуляцию. Подробно рассмотрены этапы тромбообразования, смоделирована и продемонстрирована воздушная эмболия и изменения кровотока при ней. Показаны последствия разрыва стенок микрососудов и формирование гематомы. Демонстрируются функционирование лимфатических сосудов, включая клапанный аппарат.

Ситуационные задачи

1. В результате аварийной ситуации водолаз, находившийся на глубине 60 метров, совершил быстрый подъем на поверхность, не соблюдая режим декомпрессии. Он был срочно доставлен в госпиталь с явлениями болезни декомпрессии (кессонной болезни). В то же время у рекордсменов-ныряльщиков, опускающихся на подобную глубину без водолазного снаряжения, подобные осложнения не возникают. Чем это может объяснить?

Решение ситуационной задачи:

2. Женщина страдает тромбофлебитом нижних конечностей. Сформулируйте патогенетическое обоснование рекомендации режима, профилактических мероприятий и лечения. Какие осложнения возможны в случае их несоблюдения?

Решение ситуационной задачи:

Тестовый контроль

1. Что подразумевается под термином «централизация кровообращения»?

1. Циркуляция крови по центральным (магистральным) сосудам.

Десимпатизации.

3. Паралича мышц сосудистой стенки.

4. Паралича конечностей при травмах и заболеваниях спинного мозга.

6. В каких сосудах чаще всего развивается тромб?

1. Крупных артериях.

2. Мелких артериях.

Венозных сосудах.

7. Чем обусловлена алая окраска органа при артериальной гиперемии?

Снижение функции клеток.

2. Увеличение проницаемости мембран клеток.

3. Повышение содержания К + в клетках.

9. Какие из перечисленных эмбол будет являться продуктами эндогенного происхождения?

Усиленный приток крови.

2. Спазм сосудов.

4. Возбуждение сосудодвигательного центра.

Список литературы, рекомендованной студентам для самостоятельной подготовки к практическому занятию:

Обязательная литература:

1. Овсянников В.Г. Общая патология. Часть I. — Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2017. — С.130-144.

2. Овсянников В.Г. Общая и частная патология (вопросы и ответы). -Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2014. — С.34-39.

Дополнительная литература:

3. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. — М.:ГЭОТАР-МЕД, 2017. — С.196-214.

4. Адо Д.А. Патологическая физиология. — М.:Триада-Х, 2002. — С. 165-185.

5. Берсудский С.О. Патологическая физиология: учебник. – М.: ИНФРА – М.,2017 – С.

Тема занятия: «Гипоксия»

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию:

1. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

2. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

3. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

4. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

5. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

6. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

Практическая работа.

Экспериментальное воспроизведение гемической гипоксии.

Перед выполнением данной практической работы студентам демонстрируется учебный фильм «Гемическая гипоксия», содержание которого отражает ход эксперимента.

Цель работы: показать, что при интоксикации нитратом натрия развивается гемическая гипоксия.

Методика: Упяти животных, определяют частоту дыхания и вводят разные дозы нитрата натрия (1 мг, 2 мг, 5 мг и 12 мг на 100 г веса), моделируя гемическую гипоксию различной интенсивности.

С помощью фотоэлектроколориметра регистрируют процент метгемоглобина в крови.

Полученные результаты:

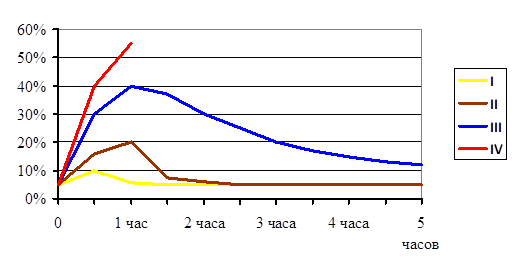

Рисунок. Динамика образования и разрушения метгемоглобина в крови крыс при подкожном введении нитрита натрия, где

I – 1 мг на 100 г веса;

II – 2 мг на 100 г веса;

III – 5 мг на 100 г веса;

IV – 12 мг на 100 г веса.

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Практическая работа.

Модифицированная проба Генча.

Цель работы: установить влияние физической нагрузки на развитие физиологической гипоксии и формирование адаптивных реакций системного уровня.

Методика: до проведения пробы у испытуемого подсчитывается пульс за 30 секунд в положении стоя, частота дыхания, а также определяется уровень артериального давления методом Короткова. Полученные результаты регистрируют. Далее испытуемый выполняет глубокие вдох, выдох, вдох и после спокойного глубокого выдоха (3/4 глубины полного выдоха) максимально задерживает дыхание. Время задержки определяется по секундомеру. Сразу после возобновления дыхания подсчитывают частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, регистрируют уровень артериального давления. Затем после трёхминутного перерыва испытуемый выполняет 20 глубоких приседаний на протяжении 30 секунд, с последующей задержкой дыхания. Время задержки в секундах регистрируется, а также оценивается частота пульса, частота дыхания и величина системного артериального давления сразу после физической нагрузки. Через 5 и 10 минут повторяют измерения для определения скорости компенсации гипоксии. Результаты исследования заносят в таблицу, строят графики изменений частоты пульса, дыхания, уровня артериального давления и времени задержки дыхания.

Полученные результаты:

| Исходный фон | После приседаний | После задержки дыхания | Через 5 мин | Через 10 мин | |

| ЧСС | 80 | 100 | 95 | 90 | 80 |

| ЧДД | 20 | 28 | 25 | 25 | 20 |

| АД | 120/80 | 150/90 | 140/90 | 140/90 | 120/80 |

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Тестовый контроль

1. Что лежит в основе дыхательной гипоксии?

Энергетический.

6. Какая фаза обменных процессов преобладает при гипоксии?

1. Усиление синтеза веществ.

Контринсулярных гормонов.

4. Адренокортикотропного гормона.

8. При каком состоянии гипоксию нельзя считать физиологической?

При анемии.

2. При физической работе.

3. При беременности.

4. Улиц, живущих в высокогорных условиях.

9. При каком из перечисленных состояний не будет наблюдаться гемическая форма гипоксии?

Дефиците витамина С.

3. Отравлении угарным газом (СО).

4. Действии веществ, способствующих образованию метгемоглобина.

10. Что из перечисленного нельзя отнести к причинам развития циркуляторной гипоксии?

Асфиксия.

3. Хроническая сердечная недостаточность.

4. Острая кровопотеря.

Ситуационные задачи

1. При подъеме в горы у молодого человека начали проявляться признаки неадекватного поведения: эйфория сменилась признаками немотивированной ярости с агрессивным компонентом. С чем это связано, что следует предпринять?

Решение ситуационной задачи:

2. Больной страдает декомпенсированной формой сердечной недостаточности. Какая форма гипоксии характерна при данном заболевании, как изменится артериовенозная разница по кислороду?

Решение ситуационной задачи:

Список литературы, рекомендованной студентам для самостоятельной подготовки к практическому занятию:

Обязательная литература:

1. Овсянников В.Г. Общая патология. Часть I. — Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2017. — С.144-155.

2. Овсянников В.Г. Общая и частная патология (вопросы и ответы). -Ростов-н/Д.: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2014. — С.39-42.

Дополнительная литература:

3. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. — М.:ГЭОТАР-МЕД, 2017. — С.422-449.

4. Адо Д.А. Патологическая физиология. — М.:Триада-Х, 2002. — С.284-296.

5. Берсудский С.О. Патологическая физиология: учебник. – М.: ИНФРА – М.,2017 – С.200-215

Тема занятия: «Патофизиология боли и стресса»

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию:

1. Определение понятия «боль».

2. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

3. Классификация боли.

4. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли.

5. Изменения в организме при локализованной боли.

6. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

7. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

8. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

9. Биологическое значение боли.

10. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

11. Нарушения в органах при стрессе.

12. Роль стресса в возникновении патологических процессов и заболеваний.

Практическая работа.

Характер ответной реакции на боль в зависимости от интенсивности боли и функционального состояния ЦНС.

Цель работы: исследовать особенности ответной реакции на боль в зависимости от силы раздражителя у интактного животного на фоне нембуталового наркоза.

Методика: крысу помещают в камеру, пол которой изготовлен из металлических прутьев, служащих проводником электрического тока. С помощью электростимулятора пропускают постоянный электрический ток силой 0,5 А и напряжением 5 В, с длительностью импульса 1 секунда. Регистрируют ответные реакции. Затем увеличивают напряжение до 10 В, 15 В, 20 В, 25 В и 30 В. Отмечают изменения поведенческих реакций животного, результаты заносят в таблицу. Затем внутримышечно животному вводят 0,2 мл 2% раствора нембутала (препарат группы барбитуратов, основным механизмом действия которых является стимуляция синтеза и секреции ГАМК в структурах ЦНС) и повторяют исследование на наркотизированном животном.

Полученные результаты:

Функциональ-ное состояние ЦНС

Ответные реакции на болевое раздражение

Обсуждение полученных результатов:

Вывод:

Тестовый контроль

1. Какое название носит повышенная болевая чувствительность?

Гипералгезия.

2. Что лежит в основе развития проекционной боли?

1. Реакция абстиненции у наркоманов.

2. Повреждение или сдавление нерва (или спинномозговых корешков).

3. Активация нервных волокон от участков кожи в задних корешках спинного мозга перекрёстно расположенными нервами от внутренних органов.

4. Активация рефлекторной дуги.

3. Что лежит в основе развития отражённой боли?

1. Реакция абстиненции у наркоманов.

2. Повреждение или сдавление нерва (или спинномозговых корешков).

Активация иммунитета.

4. Основа для формирования иммунодефицита.

6. Какое название носят болевые ощущения в отсутствующих, ампутированных конечностях?

2. Душевные боли.

Фантомные боли.

4. Феномен отраженных болей.

7. Какие изменения при острой боли ответственны за повышение системного артериального давления?

1. Увеличение общего периферического сопротивления, тахикардия.

3. Уменьшение общего периферического сопротивления.

4. Уменьшение уровня глюкозы в крови.

8. Какие гормональные изменения при острой боли, ответственны за побледнение кожных покровов?

2. Уменьшение образования вазопрессина.

3. Увеличение образования окситоцина.

4. Гиперкатехоламинемия, увеличение образования вазопрессина.

9. В формировании локализованной соматической боли передача болевых импульсов происходит по:

А-дельта волокнам.

3. А-бета волокнам.

10. Повышение артериального давления при соматической боли связано с:

1. Активацией парасимпатического отдела нервной системы.

Стрессоры.

2. Какой гормон является специфическим стимулятором, вызывающим усиление секреции и гипертрофию коры надпочечников?

2. Кортикотропин.

3. Какия нейроэндокринная система играет ведущую роль в развитии стресса?

Костная система.

6. Сердечно-сосудистая система.

7. Система крови.

6. Изменения системы иммунитета при стрессе приводят к:

Практическая работа №10.

Изменения реактивности сердечно-сосудистой системы при сдвигах кислотно-основного равновесия.

Цель работы: изучить изменения ЭКГ на введение адреналина у интактного животного и при искусственном смещении рН крови.

Методика: у крысы определяют исходный ритм сердечных сокращений, записывают ЭКГ. Вводят в яремную вену 0,5 мл раствора адреналина (1:10000) и снова регистрируют ЭКГ и подсчитывают ЧСС. Ожидают возвращения ритма сердечных сокращений к исходному состоянию. Затем, продолжая регистрировать ритм сокращений сердца и записывать ЭКГ, вводят 0,5 мл 0,5% раствора молочной кислоты. На этом фоне вводят ту же дозу адреналина. Опять ожидают возвращения сердечного ритма к исходному состоянию. Далее вводят 2 мл 0,5% раствора молочной кислоты и затем ту же дозу адреналина. Регистрируют ЭКГ и подсчитывают ЧСС сразу после введения и через 5 минут. Резул

Источник