- Гнойная мокрота

- Причины гнойной мокроты

- Гнойный бронхит

- Бронхоэктазы

- Абсцесс лёгкого

- Гангрена лёгкого

- Бронхолёгочная карцинома

- Прочие причины

- Диагностика

- Лечение

- Помощь до постановки диагноза

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

- Слизисто-гнойная мокрота

- Причины появления слизисто-гнойной мокроты

- Бронхит

- Пневмония

- Туберкулез

- Хронический абсцесс легкого

- Актиномикоз

- Врожденные патологии

- Опухоли легкого

- Диагностика

- Лечение

- Помощь до постановки диагноза

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

Гнойная мокрота

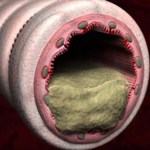

Гнойная мокрота – это патологическое отделяемое бронхов и трахеи содержащее большое количество лейкоцитов, окрашенное в жёлтые, жёлто-зелёные или зелёные цвета. Данный симптом сопровождает тяжёлое воспаление бронхиальной стенки, наблюдается при нагноительных и неопластических процессах лёгочной паренхимы и плевры. Для установления причины выделения при кашле гнойной мокроты применяются визуализационные и эндоскопические методы диагностики, а также лабораторные исследования. Выбор тактики лечения зависит от основного заболевания.

Причины гнойной мокроты

Гнойный бронхит

Отхождение секрета с примесью гноя нередко наблюдается при инфекционном поражении слизистых оболочек трахеобронхиального дерева. Гнойная мокрота у больного острым бронхитом свидетельствует о присоединении бактериальной микрофлоры. Заболевание приобретает затяжное течение. Сухой или малопродуктивный кашель с небольшим количеством вязкой слизи сменяется влажным. Мокрота становится полужидкой.

В слизи, отделяемой при гнойном бронхите, появляются гнойные комочки, либо мокрота полностью окрашивается в зелёный цвет. Кашель обычно сопровождается интоксикационным и бронхообструктивным синдромами. У пациентов с хроническим бронхитом гнойная мокрота может откашливаться ежедневно, в период обострения болезни увеличивается количество отделяемого.

Бронхоэктазы

Частой причиной выделения с кашлем гнойного секрета является наличие патологических сегментарных расширений бронхов – бронхоэктазий. Такие образования могут быть врождёнными или развиваться на фоне пороков органов дыхания. В бронхоэктазах слизь застаивается. Мокрота инфицируется и становится гнойной. Формируется бронхоэктатическая болезнь, которая обычно манифестирует в детском возрасте.

Заболевание проявляется постоянным кашлем в утренние часы. Мокрота обычно гнойная, откашливается обильно. Во время обострения объём отделяемого увеличивается и нередко достигает 400 мл, повышается температура тела, появляются общая слабость, снижается аппетит. Бронхоэктатическая болезнь часто осложняется кровохарканьем. По мере прогрессирования патологии нарастает одышка, появляются симптомы хронического лёгочного сердца.

Появление гноя в бронхиальном секрете у взрослых нередко обусловлено формированием вторичных бронхоэктазий на фоне хронической бронхолёгочной патологии. Самой часто встречающейся причиной таких осложнений является ХОБЛ. Заболевание характеризуется медленно нарастающей одышкой, кашлем. При обострении отходит гнойная мокрота, присутствуют признаки интоксикации. Бронхоэктазы утяжеляют течение данной патологии и ухудшают прогноз.

Абсцесс лёгкого

В большом количестве гнойная мокрота при кашле отделяется при деструктивных заболеваниях лёгочной паренхимы. Абсцесс лёгкого чаще наблюдается у пациентов со сниженным иммунитетом, у лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также при аспирации секрета ротовой полости и рвотных масс. В результате деятельности анаэробных бактерий или микробных ассоциаций происходит локальное гнойное расплавление лёгочной ткани.

Абсцесс чаще локализуется в верхней доле правого лёгкого. На первом этапе развития болезни кашель малопродуктивный, отходит вязкая слизь. Присутствуют боли на поражённой стороне груди, фебрильная и гипертермическая лихорадка, выраженная слабость. При хорошем дренировании абсцесса в бронх отделяемое становится обильным и нередко – зловонным. Гнойная зелёная мокрота отходит «полным ртом», после чего самочувствие улучшается.

Заболевание приобретает хроническое течение при плохом дренировании очага абсцедирования, неадекватной антибактериальной терапии, нарушениях функций иммунной системы пациента. В период ремиссии откашливается слизисто-гнойная мокрота, обострение сопровождается увеличением объёма патологического секрета. Отделяемое приобретает зелёный оттенок, появляется гнилостный запах.

Гангрена лёгкого

Распространённая гнойная деструкция захватывает долю или лёгкое целиком. Развивается у иммунокомпроментированных лиц, людей с алкоголизмом, наркоманией. Протекает крайне тяжело с высокой летальностью. Интоксикация резко выражена. Для гангрены лёгкого характерна постоянная изнуряющая лихорадка или гектический тип подъёма температуры. Периоды кажущегося улучшения сменяются резким ухудшением, свидетельствующим о распространении некроза.

Мокрота гнойная, отличается выраженным зловонием. После приступа мучительного кашля отхаркивается обильное буро-зелёное или грязно-серое отделяемое. Его объём может составлять 1000 и более мл. При присоединении паренхиматозного кровотечения мокрота отходит в виде слизи малинового цвета. Гнойная полужидкая масса, выделенная больными абсцессом или гангреной лёгких, при отстаивании образует 3 слоя.

Бронхолёгочная карцинома

У больных, страдающих раком легких и бронхов, гнойная мокрота откашливается в фазу распада опухоли. Данный процесс наблюдается в терминальной стадии болезни, либо на фоне облучения или химиотерапии. Обильное выделение гноя с неприятным запахом сопровождается резким утяжелением состояния пациента, обусловленным выбросом токсических продуктов распада в организм.

Прочие причины

Нагноение секретируемой бронхиальными железами слизи возможно при наличии в лёгких дренируемого бронхом полостного образования любой этиологии в результате инфицирования бактериальной микрофлорой. Гнойная мокрота обильно отделяется при прорыве эмпиемы плевры в дыхательные пути. К прочим причинам откашливания такого патологического секрета относятся:

Диагностика

Диагностический поиск причин отхаркивания гноя или зловонной слизи с большим количеством жёлто-зелёных включений осуществляют врачи-пульмонологи. При сборе анамнеза уточняются давность заболевания, проведённое лечение. При осмотре выявляются признаки острой или хронической дыхательной недостаточности. Окончательно установить, почему у пациента откашливается гнойная мокрота, можно с помощью следующих диагностических мероприятий:

- Физикальное исследование. Перкуторно определяется притупление звука в проекции уплотнения лёгочной ткани. Аускультативно при бронхите на фоне жёсткого дыхания выслушиваются сухие свистящие и жужжащие хрипы. При наличии гангрены или абсцесса дыхание в зоне инфильтрации становится бронхиальным, выявляются влажные крепитирующие, средне- и мелкопузырчатые хрипы.

- Визуализационные методики. На обзорной рентгенограмме грудной клетки обнаруживаются зоны инфильтрации с признаками деструкции, толстостенные дренированные абсцессы с горизонтальным уровнем жидкости, распадающиеся опухоли. С помощью бронхографии, КТ, МРТ органов дыхания визуализируются бронхоэктазии.

- Эндоскопические методы.Фибробронхоскопия в ряде случаев является лечебно-диагностической манипуляцией. Данный метод позволяет выявить признаки гнойного бронхита, получить бронхиальный лаваж для дальнейших исследований. При необходимости выполняется биопсия подозрительного участка. С помощью бронхоскопии осуществляется санация трахеобронхиального дерева.

- Лабораторные исследования. Нагноительный процесс сопровождается резко выраженными характерными для воспаления изменениями со стороны периферической крови. Гнойная мокрота, отстоявшись, расслаивается с образованием 2 или 3 слоёв. Микроскопически в ней выявляется значительное количество лейкоцитов, патологические включения. Пробки Дитриха определяются при БЭБ, атипичные клетки – при опухолях, эластические волокна характерны для абсцесса и гангрены.

Лечение

Помощь до постановки диагноза

Гнойная мокрота чаще всего является признаком серьёзного, нередко жизнеугрожающего заболевания и требует безотлагательного лечения в медицинском учреждении. При сочетание данного симптома с затруднением дыхания, выраженной интоксикацией и другими тяжёлыми проявлениями болезни показано экстренное обращение за медицинской помощью. При сопутствующей лихорадке до врачебного осмотра можно принять жаропонижающий препарат.

Консервативная терапия

Методы лечения кашля с гнойной мокротой зависят от характера основного заболевания. Однако, учитывая несомненное участие бактериальной микрофлоры в образовании гноя, всем пациентам назначается этиотропная терапия. При необходимости выполняются бронхосанации, больной обучается методу постурального дренажа. Пациентам с тяжёлой дыхательной недостаточностью осуществляется респираторная поддержка. Ниже приведены основные группы назначаемых фармакологических препаратов:

- Антибиотики. Антибактериальные средства применяются с учётом чувствительности к ним микрофлоры. До получения результата теста препараты назначаются эмпирически. Предпочтение отдаётся антибиотикам широкого спектра действия цефалоспоринового ряда, респираторным фторхинолонам. Абсцесс, гангрену лёгких лечат препаратами из групп карбапенемов, линкозамидов, трициклических гликопептидов.

- Отхаркивающие средства. Относятся к препаратам патогенетического действия. Отхаркивающие средства назначаются с целью улучшения реологических свойств мокроты. Они помогают дренировать полостное образование, обеспечивают выведение патологического секрета при гнойном бронхите, тем самым способствуя выздоровлению. Назначаются преимущественно муколитики и мукорегуляторы.

- Бронходилятаторы. Используются при сопутствующем бронхообструктивном синдроме у больных бронхитом, ХОБЛ, бронхоэктатической болезнью. Назначаются бета-адреномиметики и холинолитики как короткого, так и пролонгированного действия. Препараты могут применяться в форме дозированного аэрозоля и в растворе для небулайзерной терапии.

Тяжёлым больным с выраженной интоксикацией, синдромом опухолевого распада назначаются инфузии кристаллоидных растворов. При необходимости применяются глюкокортикостероидные гормоны, противотуберкулёзные препараты. Для купирования температурной реакции используются нестероидные противовоспалительные средства. Онкологическим пациентам обеспечивается адекватное обезболивание.

Хирургическое лечение

Показанием к оперативному вмешательству являются нагноившиеся полостные образования респираторных органов. Хирургическим путём можно лечить локализованные бронхоэктазы. Гангрена, абсцессы лёгких, особенно множественные, нагноившиеся кисты подлежат оперативному удалению. Объём вмешательства зависит от распространённости патологического процесса.

Источник

Слизисто-гнойная мокрота

Слизисто-гнойная мокрота является симптомом распространенных заболеваний дыхательной системы: трахеобронхита, острого и хронического бронхита, пневмонии. Симптом часто встречается при туберкулезе, хронической обструктивной болезни легких, врожденных аномалиях развития органов дыхания. Редкие причины слизисто-гнойной мокроты: хронические абсцессы легких, актиномикозы, злокачественные опухоли. План диагностики включает рентгенологические и эндоскопические методы, исследование ФВД, лабораторные анализы мокроты и крови. Лечение включает прием антибиотиков, противотуберкулезных средств, отхаркивающих препаратов и бронходилататоров.

Причины появления слизисто-гнойной мокроты

Бронхит

Слизисто-гнойная мокрота возможна при любом остром процессе в органах дыхания, но чаще всего она возникает при остром бронхите или трахеобронхите. Желтовато-зеленые гнойные прожилки в отхаркиваемой слизи выявляются на 2-3 день заболевания. Больного беспокоит частый влажный кашель, боль в области грудной клетки и повышение температуры. Выделение мокроты продолжается 1-2 недели, после чего процесс постепенно стихает, при кашле отходит скудное количество слизи.

Отхождению слизисто-гнойной мокроты способствует обострение хронического бронхита и одновременное инфицирование патогенными бактериями. В отличие от острого заболевания, секрет в основном откашливается по утрам после ночного сна либо при проведении специальных мероприятий — постурального дренажа, ингаляций. Отделяемое из бронхов густое, с неприятным запахом.

Пневмония

Умеренные количества слизисто-гнойной мокроты характерны для очаговой пневмонии. Пациент жалуется на боли в груди с одной стороны, которые усиливаются при кашлевом приступе. Пароксизмы сопровождаются выделением желтой слизи с отдельными комочками гноя, которая имеет неприятный запах. При крупозной пневмонии тоже бывает слизисто-гнойная мокрота, но зачастую в ней присутствуют кровяные прожилки.

Туберкулез

Мокрота появляется в фазе распада, например, при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких. В момент кашля больной выделяет густую слизь с вкраплениями гнойной примеси, которая с трудом отхаркивается и имеет резкий неприятный запах. Отмечается ухудшение самочувствия: повышается температура тела, усиливается слабость и недомогание, беспокоит тупая боль в груди. Слизисто-гнойной мокроте обычно сопутствует кровохарканье.

Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется постоянным выделением небольших количеств слизисто-гнойной мокроты. Чаще отхаркивание происходит утром после интенсивного кашлевого пароксизма, а на протяжении дня симптом беспокоит намного реже. Слизь с примесями гноя выделяется при бронхитическом варианте заболевания. Помимо этого, пациенты жалуются на отеки, цианоз кожи, одышку.

Хронический абсцесс легкого

Заболевание длится месяцы или годы. Все это время больных периодически беспокоит влажный кашель с отделением слизи и гноя. Мокрота вязкая и мутная с резким зловонным запахом. В периоде обострения абсцесса, на фоне переохлаждения или ОРВИ количество отделяемого возрастает до 300-500 мл за сутки. Слизисто-гнойный характер отхаркиваемой мокроты сменяется гнойным, гнилостным или кровянистым.

Актиномикоз

Патология имеет первично-хроническое течение. Влажный кашель со слизисто-гнойным отделяемым возникает спустя пару месяцев после инфицирования лучистым грибком. При торакальном актиномикозе патогномонично отхаркивание мокроты с привкусом меди или железа, специфическим запахом сырой земли. Симптомы периодически усиливаются или исчезают, могут сохраняться в течение нескольких лет.

Врожденные патологии

Аномалии формирования бронхолегочной системы вызывают гиповентиляцию и застой секрета, что способствует развитию патогенных микроорганизмов. Появление слизисто-гнойной мокроты типично для гипоплазии легкого, синдрома Картагенера, бронхогенной кисты. Симптом встречается у страдающих муковисцидозом, который осложнился вторичной бактериальной инфекцией.

Опухоли легкого

Кашель с отхождением слизисто-гнойной мокроты возникает уже в начале развития центрального рака легкого, тогда как при периферическом процессе симптом определяется только при массивном поражении паренхимы. Клинические проявления не связаны с инфекцией, не имеют четких провоцирующих факторов. Пациенты отмечают длительное (несколько месяцев) отхаркивание слизистой мокроты с гнойной примесью, постоянные тупые боли в грудной клетке, беспричинное снижение массы тела.

Диагностика

Обследование проводит терапевт или врач-пульмонолог. Пи сборе анамнеза специалиста интересует давность возникновения симптомов, наличие профессиональных вредностей, хронических заболеваний. Выполняются физикальные исследования дыхательной системы. Для установления причин образования слизисто-гнойной мокроты используются:

- Методы неинвазивной визуализации. Стандартная рентгенография легких показывает инфильтративные очаги, участки деструкции паренхимы, объемные образования. Для уточнения диагноза назначается КТ, МРТ грудной клетки. С целью выявления патологических процессов в плевральной полости рекомендовано УЗИ.

- Инвазивные исследования. Для детального осмотра состояния бронхов используется эндоскопический метод — бронхоскопия. При исследовании врач может взять образцы тканей из патологически измененных участков. Подтвердить аномалии развития и деформацию бронхов помогает бронхография с контрастом.

- Функциональные тесты. Показаны для изучения нарушений функции внешнего дыхания, обусловленных хроническими процессами. Для экспресс-исследования применяется пикфлоуметрия. Спирометрия с определением количественных показателей дыхания и пробой с сальбутамолом дает информацию для дифференциальной диагностики.

- Исследования мокроты. При микроскопическом анализе секрета оценивают его консистенцию и физические характеристики, находят патологические включения — спирали, слизистые пробки. Бакпосев мокроты проводится для обнаружения патогенного возбудителя и установления его чувствительности к антибактериальным препаратам.

Дополнительно проводят клинический и биохимический анализы крови, изменения в которых отражают воспалительные процессы в организме. Диагностика микозов осуществляется при помощи серологических реакций. Для подтверждения туберкулеза производится проба Манту, современный высокочувствительный квантифероновый тест. При подозрении на наследственную патологию органов дыхания показательны результаты молекулярно-генетических методов.

Лечение

Помощь до постановки диагноза

Самолечение при заболеваниях, сопровождающихся слизисто-гнойной мокротой, чревато осложнениями, поэтому пациенту следует обратиться к профильному специалисту. Чтобы уменьшить неприятные симптомы, рекомендовано теплое щелочное питье, травяные лекарственные сборы с отхаркивающим действием, дыхательная гимнастика. Откашливание зловонной мокроты полным ртом или появление крови в отделяемом — повод для неотложного обращения за медицинской помощью.

Консервативная терапия

Слизисто-гнойная мокрота откашливается при большом количестве болезней, поэтому план лечения подбирается соответственно поставленному диагнозу. Независимо от этиологического фактора необходимы общие мероприятия: щадящий двигательный режим, питание с ограничением тяжелой, острой, холодной пищи. При резком ухудшении состояния больного показана госпитализация. Применяются следующие медикаменты:

- Этиотропные средства. При бактериальных инфекциях используют антибиотики с учетом чувствительности выявленных возбудителей. При инфицировании палочкой Коха длительно принимаются 3-4 современных противотуберкулезных препарата. Лечение грибковых поражений легких включает антифунгальные медикаменты.

- Патогенетические препараты. Чтобы ускорить выздоровление, важно обеспечить хорошее отхождение мокроты из бронхиального дерева с помощью секретомоторных лекарств и муколитиков. Препараты разжижают слизь и улучшают ее отхаркивание. С этой же целью назначаются ингаляционные бронходилататоры.

Важную роль в лечении играет физиотерапия. Эффективны лекарственные ингаляции, электрофорез с кальция хлоридом и калия йодидом на переднюю поверхность грудной клетки. Чтобы улучшить отхождение слизисто-гнойной мокроты, применяются вибрационный массаж, постуральный дренаж. После стихания острого процесса проводят УВЧ, спелеотерапию, занятия ЛФК. При стойкой ремиссии хронических патологий рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Хирургическое лечение

Малоинвазивные методики терапии в виде лечебных бронхоскопий назначаются для промывания бронхиального дерева и очищения дыхательных путей от скопившейся вязкой мокроты. При обширном туберкулезном процессе с распадом, некоторых пороках развития легких применяется резекция пораженных сегментов. При операбельном раке легкого выполняется радикальное хирургическое вмешательство в комбинации с лучевыми и химиотерапевтическими методиками.

Источник