- Синдром Кушинга: как поставить диагноз

- В каких случаях врач общей практики должен заподозрить синдром Кушинга? Как подтвердить диагноз? Нужно ли отменять короткие курсы экзогенных кортикостероидов постепенно?

- Таблица 1. Симптомы синдрома Кушинга (в порядке частоты встречаемости)

- Случай из практики

- Гродненская областная детская клиническая больница

Синдром Кушинга: как поставить диагноз

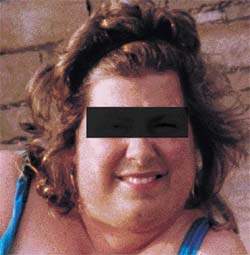

В каких случаях врач общей практики должен заподозрить синдром Кушинга? Как подтвердить диагноз? Нужно ли отменять короткие курсы экзогенных кортикостероидов постепенно? Рисунок 1. Плетора и лунообразность лица, присущие синдрому К

В каких случаях врач общей практики должен заподозрить синдром Кушинга?

Как подтвердить диагноз?

Нужно ли отменять короткие курсы экзогенных кортикостероидов постепенно?

|

| Рисунок 1. Плетора и лунообразность лица, присущие синдрому Кушинга |

Есть прекрасное определение, позволяющее различить синдром Кушинга (СК) и болезнь Кушинга (БК). Описанный впервые Гарви Кушингом в 1912 году, синдром Кушинга объединяет симптомы, вызываемые постоянно повышенным уровнем свободного кортизола в крови. Понятие «болезнь Кушинга» оставлено за особым гипофизарным АКТГ-зависимым подтипом синдрома.

Ярко выраженный СК не представляет особых диагностических трудностей, но заболевание с умеренными проявлениями может вызвать у врача общей практики ряд проблем. Диагноз ставится клинически, а подтверждается данными лабораторных исследований.

Большинство случаев СК имеет ятрогенное происхождение и обусловлено длительным приемом преднизолона, дексаметазона или других кортикостероидов. К развитию клинических проявлений заболевания приводит ежедневное применение кортикостероидов в дозах, превышающих эквивалент 7,5 мг преднизолона.

Детям для развития кушингоидных черт достаточно меньших доз.

Хотя СК встречается относительно редко, любой врач общей практики сталкивается с его ятрогенными случаями, вызванными длительным приемом кортикостероидов по поводу таких распространенных заболеваний, как, например, ревматоидный артрит.

Таблица 1. Симптомы синдрома Кушинга (в порядке частоты встречаемости)

БК — наиболее распространенная причина неятрогенного СК (70%); оставшиеся 30% приходятся на случаи эктопической секреции АКТГ и надпочечниковое происхождение болезни (АКТГ-независимый СК).

Клиническая картина. Симптомы СК (см. табл. 1) могут, в зависимости от причины, развиваться остро или исподволь в течение нескольких лет.

Как правило, симптомы неспецифичны и включают сонливость, депрессию, увеличение веса, жажду, полиурию, слабость, легкость появления синяков и гирсутизм [1].

К классическим признакам СК у взрослых относятся «лунообразное» лицо (рис. 1), центральное ожирение (рис. 2), плетора лица, буйволиный горб, надключичные жировые подушечки и периферические отеки. У детей самым ранним признаком служит задержка роста; нормальная кривая роста фактически исключает СК [2].

|

| Рисунок 2. Типичная конституция пациента с СК. Обратите внимание на центральное ожирение и относительно тонкие руки и ноги, что вызвано проксимальной миопатией |

Конечно, ожирение в общей практике встречается часто, и трудность состоит в том, чтобы отличить общее ожирение от центрального. Главным признаком является накопление жира в центральной части тела с одновременной его потерей на бедрах, ягодицах и руках. Атрофия поперечнополосатых мышц обусловливает внешний вид пациента, подобный «лимону на палочках».

Еще одним клиническим признаком СК служат истончение кожи и ломкость капилляров, приводящие к легкому и часто спонтанному образованию синяков. Таким больным присущи кожные инфекции, например отрубевидный лишай, молочница и онихомикоз, причем кожные повреждения заживают с трудом. Почти всегда можно обнаружить абдоминальные стрии, развивающиеся вторично за счет центрального ожирения (рис. 3).

Больные могут страдать от гирсутизма вследствие избыточного образования надпочечниковых андрогенов под воздействием повышенного АКТГ.

|

| Рисунок 3. Стрии живота у мужчины с СК |

Метаболические изменения, вызываемые повышенным уровнем кортизола, приводят к развитию сахарного диабета, гипертензии и дислипидемии. С длительным повышением циркулирующего в крови кортизола связано также уменьшение минеральной плотности костей и остеопороз.

Биохимическое подтверждение. Важно исключить использование кортикостероидных препаратов и злоупотребление алкоголем («алкогольный псевдо-Кушинг»).

Применение стероидных ингаляторов (например, беклометазона в дозе 200 мкг каждые 6 часов в течение более чем трех месяцев) и других местных стероидных препаратов может приводить к значительному системному всасыванию и развитию клинических проявлений СК с подавлением гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси.

Если пациент не принимает подобных лекарств, первым шагом будет подтверждение избытка кортизола путем определения свободного кортизола мочи (СКМ) в двух суточных пробах [3].

Следующая задача — показать, что эндогенная секреция кортизола не подавлена экзогенными глюкокортикоидами. Для этого проводится ночная дексаметазоновая проба (ДП): в 11 часов вечера пациент принимает 1 мг дексаметазона, а на следующее утро между 8 и 9 часами берется проба крови на кортизол. СК предполагается в том случае, если уровень кортизола не упал ниже 50 нмоль/л. Однако вследствие низкой специфичности теста могут быть ложноположительные результаты.

Направление к специалисту. При подозрении на СК необходимо сразу же направить пациента к эндокринологу. После направления, как правило, дважды проводится определение СКМ и выполняется более специфическое исследование — проба с дексаметазоном в низкой дозе (ДПНД) [4]. Пациент принимает по 0,5 мг дексаметазона восемь раз каждые 6 часов. Отсутствие падения кортизола ниже 50 нмоль/л в 9 часов утра по окончании ДПНД указывает на СК.

|

| Рисунок 4. МР-томограмма гипофиза, на которой видна правосторонняя микроаденома, секретирующая АКТГ (гипофиз-зависимая болезнь Кушинга) |

Определение СКМ дает нормальные результаты практически постоянно, если у пациента циклический СК (то есть активность заболевания нарастает и падает в течение недель или месяцев), поэтому данное исследование считается низкочувствительным. Более важная проба — ДПНД, и при обнаружении отклонений от нормы пациента следует направить на дальнейшее обследование.

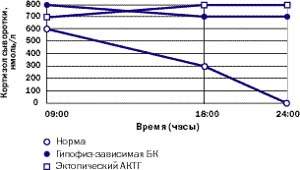

Амбулаторные исследования включают изучение суточного ритма кортизола (рис. 5), дексаметазоновую пробу с высокой дозой [5] (ДПВД, рис. 6) и определение кортикотропин-рилизинг гормона (КРГ). Подтверждение гипофиз-зависимого заболевания основывается на заборе крови из нижнего каменистого синуса для определения в ней уровня АКТГ и последующего введения КРГ [6, 7]. Как правило, требуется визуализация: компьютерное сканирование надпочечников, чтобы дифференцировать надпочечниковое и АКТГ-зависимое состояние; МР-томография гипофиза (рис. 4); компьютерное сканирование грудной клетки и брюшной полости при подозрении на эктопическую секрецию АКТГ.

|

| Рисунок 5. Так выглядит типичный суточный ритм кортизола у здорового человека, пациента с БК и пациента с эктопическим СК |

Лечение СК зависит от причины заболевания. Методом выбора при БК служит селективная транссфеноидальная микроаденомэктомия: излечения удается добиться в 80% случаев (эффективным лечение считается тогда, когда наличие кортизола через 24-48 часов после операции не обнаруживается) [8].

При успешном исходе операции по поводу БК пациенту понадобится заместительный курс гидрокортизона, пока не восстановится его собственная гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) функция. Как правило, достаточно 20 мг гидрокортизона утром и 10 мг — в 6 часов вечера.

В случае обнаружения аденомы надпочечников показана односторонняя адреналэктомия. Железа с другой стороны оказывается атрофичной (по принципу обратной связи) в результате длительного подавления секрецией АКТГ, поэтому пациенту также понадобится заместительная терапия гидрокортизоном вплоть до восстановления ГГН.

Эктопические АКТГ-секретирующие опухоли (например, карциноиды бронхов или тимуса) требуют удаления. После операции вновь проводится гидрокортизоновое прикрытие. Процесс включения ГГН может занять несколько месяцев. При отсутствии эффекта от операции проводят облучение гипофиза из внешнего источника (4500 Гр в 25 сериях).

|

| Рисунок 6. Типичные реакции кортизола на дексаметазоновую супрессию низкими (0,5 мг каждые 6 часов в течение 48 часов) и высокими дозами (2 мг каждые 6 часов в течение 48 часов) у здорового человека, пациента с БК и пациента с эктопическим СК |

Если есть противопоказания к проведению оперативного вмешательства, связанные непосредственно с СК, снизить уровень кортизола можно кетоконазолом (начиная с 200 мг). Дозы препаратов подбирают индивидуально, ориентируясь на средний уровень кортизола 200-300 нмоль/л.

После медикаментозного лечения пациент может успешно перенести операцию. При отказе от операции остается возможность длительного лечения кетоконазолом, проводящимся под наблюдением госпитального эндокринолога.

Двусторонняя адреналэктомия проводится только в самых тяжелых случаях, когда безуспешно испробованы все остальные методы. Она неизбежно приводит к необходимости пожизненной заместительной терапии кортикостероидами и минералокортикоидами.

Ведение больных с СК. Самая распространенная причина СК — ятрогенная, особенно если доза принимаемых внутрь стероидов превышает эквивалент 7,5 мг преднизолона у взрослых.

Для профилактики остеопороза пациентам, принимающим стероиды более шести месяцев, назначают бисфосфонаты.

Решение о снижении дозы стероида следует принимать, проконсультировавшись с соответствующим специалистом. Экзогенные стероиды, назначаемые коротким курсом (менее 6 недель), редко вызывают клинически значимую надпочечниковую супрессию, поэтому их можно резко отменять.

При подозрении на неятрогенный СК измерение СКМ и ночная ДП могут помочь в подтверждении этого диагноза (vide supra). Но пациента, у которого обнаружены клинические признаки неятрогенного СК (см. табл.), рекомендуется обязательно направить к эндокринологу.

Случай из практики

Друзья и члены семьи 24-летней женщины заметили, что она полнеет и как бы «сама не своя». Она часто находилась в подавленном настроении и с трудом могла сосредоточиться на своей работе.

Врач общей практики, к которому она обратилась, отметил «лунообразное лицо» и умеренный гирсутизм. Артериальное давление, прежде нормальное, составляло 150/100 мм рт. ст.

Она была срочно направлена к эндокринологу по месту жительства. При обследовании выявлена повышенная суточная экскреция с мочой свободного кортизола и потеря суточного кортизольного ритма. Дексаметазоновая проба не выявила супрессии ни при низкой, ни при высокой дозе дексаметазона; реакция кортизола на экзогенный КРГ оказалась плоской.

МРТ-скан гипофиза был нормальным, а при компьютерном сканировании брюшной полости обнаружены утолщенные гиперплазированные надпочечники, характерные для АКТГ-зависимости. Пигментация ладонных складок также подтверждала повышение продукции АКТГ.

Был поставлен клинический и биохимический диагноз эктопического АКТГ-синдрома, и больную отправили в соответствующий центр. Компьютерное сканирование грудной клетки выявило опухоль размером 1 см в верхушке правого легкого, которая была удалена под прикрытием гидрокортизона.

После четырехмесячного курса преднизолона (5 мг на ночь и 2,5 мг днем) наблюдалось восстановление ее ГГН-оси, и стероиды постепенно отменили. Тело приобрело нормальные формы в течение 6 месяцев, восстановилась супрессорная активность дексаметазона.

Источник

Гродненская областная детская клиническая больница

Диета при приеме глюкокортикостероидов

Гормоны, называемые глюкокортикостероидами (кортикостероидами, глюкокортикоидами), и в норме образуются в организме человека клетками надпочечников. Они влияют на разнообразные обменные процессы, их эффекты многогранны. При определенных заболеваниях аутоиммунного характера, нефротическом синдроме, заболеваниях крови для получения лечебного эффекта нужен продолжительный прием глюкокортикостероидов.

Существуют натуральные и синтетические лекарства (триамцинолон, бетаметазон, метилпреднизолон, гидрокортизон, дексаметазон и др.), которые с успехом применяются при лечении различной патологии. Препараты оказывают ожидаемый противовоспалительный, противоаллергический эффект. Однако, к сожалению, создают предпосылки для значимых сдвигов в обменных процессах.

- увеличивают распад белков, снижая их синтез;

- повышают аппетит (вследствие этого у детей нередко нарастает общая масса тела);

- вызывают избыточную задержку жидкости, а также натрия (в отдельных случаях могут появиться отеков);

- способствуют распаду жиров с последующим их неравномерным отложением в теле пациента (лунообразное лицо при тонких конечностях и др.);

- усиливают выработку сока желудка (у ряда пациентов именно поэтому появляются тягостный дискомфорт в животе, изжога, ощущение жжения в зоне желудка, тошнота);

- повышают глюкозу, параллельно с этим понижая ее усвоение тканями организма (вплоть до возникновения стероидного диабета);

- способствуют потере кальция (обеднение костной ткани может осложниться остеопорозом и переломами, нарушению сердечного ритма и судорогам);

- повышают артериальное давление (за счет избыточной задержки натрия и жидкости, спазма сосудов);

- снижают иммунитет, приводя к повышенной восприимчивости инфекций.

После завершения лечения гормонами большинство из перечисленных эффектов бесследно исчезает.

Диетические рекомендации

При назначении глюкокортикостероидов, как правило, врач сообщает своим пациентам обо всех возможных негативных последствиях гормонального лечения и советует пересмотреть диетические привычки. Правильная коррекция питания помогает повлиять на нежелательные терапевтические действия глюкокортикостероидов.

При продолжительной глюкокортикостероидной терапии диета соблюдается на все время их приема и предполагает:

- повышение содержания белков за счет ежедневного потребления нежирного мяса, птицы, нерыбных морепродуктов, творога, рыбы, яичного белка, соевых продуктов, при отсутствии противопоказаний у конкретного ребенка;

- снижение потребления простых сахаров (кондитерские изделия, сладости, шоколад, сдоба, конфеты), а также жиров до 1 г на кг (кулинарные жиры, сливки, смалец, свинина, гусь, баранина, утка, твердые маргарины и др.);

- соблюдение ограничительного суточного жидкостного режима (обязателен контроль диуреза, при необходимости контроль выпитой и выделенной жидкости);

- снижение потребления пищевой соли;

- уменьшение пищи, богатой натрием (соленья, копчености);

- ограничение продуктов, являющихся источником щавелевой кислоты и понижающих всасывание кальция (петрушка, щавель, шпинат, инжир и др.);

- увеличение количества продуктов, содержащих калий (сухофрукты, яблоки , абрикосы, печеный картофель, тыква и др.);

- употребление в пищу продуктов богатых кальцием (молочные изделия, брокколи, кунжут , консервированная рыба с мягкими или съедобными костями);

- исключение или существенное ограничение любой еды, усиливающей выработку желудочного сока (петрушка, чеснок , печень, зеленый и репчатый лук , грибы, редис, ревень, репа, редька , маринады, какао, цитрусовые, клюква, кофе, крепкие чаи и др.);

- исключение любых жареных блюд;

- уменьшение продуктов, являющихся облигатными аллергенами (клубника, шоколад, цитрусовые , цельное молоко, орехи, мед);

Врач-педиатр, заведующий 5 отделением УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» Кизелевич А.И.

Источник