- Вирусолог объяснил появление в организме неправильных антител при COVID-19

- Вместо защиты – нападение

- Насколько это опасно?

- Антитела. Что нужно знать

- Как антитела связаны с иммунитетом?

- То есть антитела уничтожают вирусы и бактерии?

- Почему антитела во время болезни образуются не сразу?

- Если нет антител, значит, не было заражения?

- У меня нашли антитела. Я больше не заболею?

- Иммунитет зависит только от антител?

- Как делается тест на антитела?

- Стоит ли всегда доверять результатам тестов?

- Как выбрать качественный тест на антитела?

- Антитела. Что нужно знать

- Коротко

- Как антитела связаны с иммунитетом?

- То есть антитела уничтожают вирусы и бактерии?

- Почему антитела во время болезни образуются не сразу?

- Если нет антител, значит, не было заражения?

- У меня нашли антитела. Я больше не заболею?

- Иммунитет зависит только от антител?

- Как делается тест на антитела?

- Стоит ли всегда доверять результатам тестов?

- Как выбрать качественный тест на антитела?

Вирусолог объяснил появление в организме неправильных антител при COVID-19

Ученые из США нашли особенность организма, которая способна усложнить течение коронавирусной инфекции. Из-за нее болезнь может протекать дольше обычного. Расскажем, при чем здесь антитела и как понять, что такая особенность есть именно у вашего организма.

Вместо защиты – нападение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новую причину появления осложнений при COVID-19 нашли специалисты Йельского университета. По данным авторов исследования, все дело в большом количестве аутоантител – неправильных антител, которые находятся в крови пациента. И опасны они тем, что вместо защиты организма от инфекции они, наоборот, начинают атаковать органы, ткани и иммунную систему.

Для исследования ученые из США сравнили иммунные реакции у пациентов с коронавирусом и здоровых людей. В крови у зараженных ученые нашли большое количество антител с отклонениями от нормы. Они способны поразить мозг, печень, кровеносные сосуды и желудочно-кишечный тракт. Ученые считают, что аутоантитела способны заблокировать противовирусную защиту и угробить полезные иммунные клетки.

Все это приводит к тому, что COVID-19 протекает у больных дольше обычного . И чем больше неправильных антител, тем хуже переносимость инфекции, утверждают исследователи. Интересно, что подобных микроорганизмов в крови пациентов с коронавирусом нашли больше, чем у людей с волчанкой – аутоиммунным заболеванием.

Как правило, такие нарушения работы иммунной системы связаны с последствиями той же волчанки, рассеянного склероза или артрита. Ученые отметили, что в настоящее время способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции слабо изучена, специалисты продолжают вести работу в этом направлении.

Ранее заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николай Климко заявил, что легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции. Такие последствия специалисты выявили у пациентов, попавших в реанимацию и интенсивную терапию.

Насколько это опасно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что действительно есть сведения о том, что у некоторых заразившихся COVID-19 инфекция развивается параллельно с аутоиммунными реакциями .

«Мне не кажется, что коронавирус будет часто вызывать такие эффекты у многих больных. Но это не значит, что это неважно. Каждый случай важен. И если такой феномен существует, то он заслуживает разработки мер против аутоиммунных ответов», – считает вирусолог.

Аграновский выразил уверенность в том, что вакцина от коронавируса не будет вызывать аутоиммунных реакций .

«Соответственно, эффективность вакцин останется высокой. Есть все основания так считать», – отметил доктор биологических наук.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 предположил, что открытие американских исследователей сопоставимо с работами советского иммунолога, доктора медицинских наук Александра Кульберга о так называемых идиотипических и антиидиотипических антителах.

«Согласно этой теории, одна молекула – идиотип – задает положительную конфигурацию, а другая – антиидиотип – отзеркаливает его. Эта та регуляция, которой занимается наша иммунная система. В нашем организме все время присутствует очень маленькое количество аутоантител, то есть антител против собственных тканей и молекул. Они нужны как раз для идиотипической и антиидиотипической регуляции. Это важная система, которая формирует органы и ткани человека, особенно когда организм развивается. Но если у нас развиваются аутоиммунные заболевания, то этих антител становится очень много либо появляются патологические аутоантитела, которых при нормальной регуляции не бывает», – объясняет иммунолог.

В связи с тем, что при заражении коронавирусом идет поражение сосудистого русла, такой эффект может быть гораздо более выраженным , чем в случаях с другими известными заболеваниями, говорит Болибок. То, что ученые из Йельского университета обратили внимание на проблему идиотипического и антиидиотипического взаимодействия, иммунолог назвал позитивным фактором, так как это поможет в изучении заболевания.

Источник

Антитела. Что нужно знать

Сейчас это слово у всех на слуху. Но какова роль антител в защите организма? Действительно ли анализ на антитела снимает все вопросы о том, сталкивались ли вы с вирусом? Насколько он точен? Почему антитела могут усугубить болезнь? Читайте в нашем разборе

Коротко

Антитела создаются клетками иммунитета для борьбы с конкретным вредителем: вирусом, бактерией или паразитом.

Они появляются не сразу, потому что организму нужно время на изучение вредителя (патогена).

Чем больше антител, тем сильнее защита. Со временем они могут исчезнуть, но клетки способны создавать их вновь при столкновении со знакомой опасностью.

Вариантов антител для одного патогена может быть много. Тесты могут «увидеть» не все, поэтому их точность не абсолютна.

Вирус может мутировать, и тогда старые антитела не смогут его распознать. Или, распознав, не смогут обезвредить и сами станут его проводниками в клетки.

Как антитела связаны с иммунитетом?

Это один из главных его инструментов в борьбе с угрозами. Антитела — не самостоятельные клетки, а белковые структуры, которые создаются защитными клетками (лимфоцитами) под определенную мишень. Бывает, что ею оказываются и вполне безобидные вещества — например, пыльца или белок куриных яиц. Так возникает аллергическая реакция. Но чаще всего антитела борются с вирусами, бактериями, паразитами и прочими «диверсантами».

Антитела могут вырабатываться и против собственных клеток организма — их называют аутоиммунными. На каждой клетке тела есть специальные белковые молекулы — опознавательные знаки, которые говорят, что она «своя». Но если клетка состарилась, погибла или переродилась в злокачественную, против нее тоже высылают «наряд» на уничтожение.

То есть антитела уничтожают вирусы и бактерии?

Не совсем. Задача антител в том, чтобы обезвредить «нарушителя», чтобы он не мог размножаться, или пометить его для уничтожения. Например, они налипают на вирусные частицы, мешая им проникать в клетку. Так как вирус не способен размножаться вне клеток, он погибает. Также антитела могут склеивать бактерии в комочки, которые затем пожираются фагоцитами, или активировать систему иммунных белков, которые прорвут мембрану бактерии и убьют ее.

Антитело работает как молекулярная отмычка: оно рождается на свет уже заточенным под определенную особенность строения чужеродного тела. Например, это может быть участок (шип) на поверхности вирусной частицы, с помощью которого она связывается с клеткой. Антитело блокирует шип, и вирус не может заразить клетку. У родственных вирусов могут быть схожие элементы строения, и тогда антитела к одному представителю семейства будут эффективны против другого. Например, некоторые люди, переболевшие в прошлом атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), уже имеют эффективные антитела против его родственника — SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.

Почему антитела во время болезни образуются не сразу?

Чтобы создать нужное антитело, иммунной системе сначала нужно изучить нарушителя. Для этого в организме сотрудничают разные «ведомства». Сначала клетки-перехватчики (макрофаги) поглощают и переваривают чужеродные частицы. Затем знакомят с их строением клетки-«лаборатории» (B-лимфоциты). Те, в свою очередь, образуют множество своих копий с разными вариантами «отмычек». Подходящие варианты отправляются на конвейер.

Весь процесс занимает несколько дней, а устойчивый иммунитет достигается за неделю-две. Например, на 14-й день заболевания COVID-19 антитела появляются у половины зараженных, а спустя 20–24 дня — почти у всех пациентов. А тесты на наличие антител к коронавирусу специалисты советуют сдавать только через одну-две недели через одну-три недели с момента возникновения первых симптомов.

Если нет антител, значит, не было заражения?

Возможно, было, но иммунитет не успел отреагировать выработкой антител. Такое случается, например, когда в организм попало мало возбудителей или ему активно помогали с помощью лекарств. С одной стороны, это хорошо, ведь такие люди обычно переносят инфекцию в легкой форме. С другой стороны, в иммунной системе не остается следов — так называемой антительной памяти. А значит, во второй раз заражение может протекать так же, как и в первый. Или даже серьезнее.

У меня нашли антитела. Я больше не заболею?

Есть связь между концентрацией в крови антител и устойчивостью к заражению. Чем выше концентрация, тем сильнее иммунитет. Особенно важно содержание антител класса G — они вырабатываются на последней стадии, когда организм уже победил инфекцию. Людей с высокой концентрацией таких антител даже призывают стать донорами плазмы. С помощью их крови врачи пытаются помочь тем, кто переносит инфекцию особенно тяжело. Хотя эффективность лечения COVID-19 с помощью донорской плазмы пока не доказана.

Другой вопрос, что концентрация антител со временем падает. Для разных инфекций это происходит с разной скоростью. Например, после кори они остаются в организме на всю жизнь, а после сальмонеллеза — только полгода-год. Если говорить о коронавирусе, данные обследования 20 тыс. человек говорят о том, что у большинства переболевших стойкий антительный иммунитет сохраняется как минимум три месяца.

Иммунитет зависит только от антител?

Не только. Хорошая новость в том, что «память» иммунитета держится не на одних антителах. Ею обладают и клетки. Лимфоциты, которые производят антитела, пребывают в спящем состоянии до повторной встречи с вредителем. В нужный момент они могут быстро наделать новых «снарядов». Правда, у такой подготовки есть и обратная сторона, которая мешает создавать эффективные вакцины от некоторых вирусов.

Сталкиваясь со знакомым вирусом, организм бросает в бой в первую очередь клетки, которые были натасканы на него. Разработку новых антител он приостанавливает, чтобы сэкономить силы. Но вирус может мутировать таким образом, что его уязвимые места окажутся защищенными, а иммунитет этого не распознает. Даже хуже: вирус может использовать прикрепленное к нему антитело, чтобы проникнуть в иммунную клетку и заразить ее.

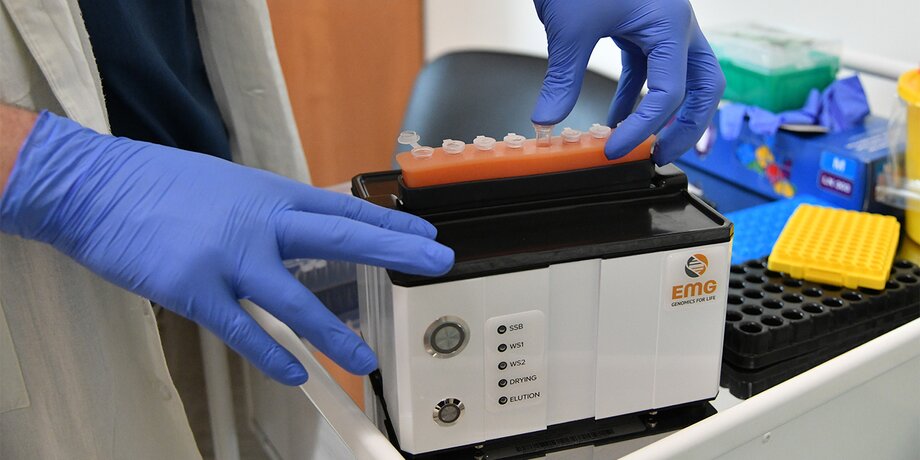

Как делается тест на антитела?

Для выявления антител в тестах используются антигены — участки с поверхности вируса, с которыми связываются эти самые антитела. Их закрепляют в лунках специальных планшетов, или плашек, а в лунки добавляют кровь пациента. Затем с помощью окрашивания выявляют антитела, которые должны были прикрепиться к антигенам. Если проба меняет цвет, это должно означать, что антитела есть.

Быстрые тесты на антитела, как правило, используются для получения простого результата «да/нет». В них две полоски, как в тесте на беременность. Есть и такие, которые ищут отдельно белки классов M (которые образуются во время болезни) и G (которые остаются в крови после выздоровления). В этом случае в тесте полосок уже три.

Есть и количественные тесты. Они уже позволяют определить не только наличие антител, но и их концентрацию. По ней можно судить и о состоянии иммунитета, и о стадии инфекционного процесса: находится он в острой форме или дело идет к выздоровлению. Для проведения количественных тестов разработчики отталкиваются от устоявшейся нормы антител, которая соответствует разными стадиям.

Стоит ли всегда доверять результатам тестов?

Результат во многом зависит от набора антигенов, которые использовали разработчики. Если выбранные антигены недостаточно специфичны, к ним прицепятся белки, вырабатываемые в ответ на другие патогены, например, родственные коронавирусы, вызывающие обычную простуду. В этом случае тест дает ложноположительный результат.

Бывают и ложноотрицательные результаты — когда у человека есть антитела к тому антигену, который в тесте не представлен. Например, так бывает с вирусами, которые открыли недавно, как в случае с SARS-CoV-2. Ложноотрицательный результат может быть и тогда, когда кровь взяли слишком рано и в ней еще недостаточно антител.

Как выбрать качественный тест на антитела?

Смотрите на показатели чувствительности и специфичности. Чувствительность — это совпадение положительных результатов теста и реальных диагнозов. Специфичность — это способность теста выявлять именно те антитела, которые относятся к конкретному патогену. Недостаточно чувствительный тест может «прозевать» часть случаев, а недостаточно специфичный — заподозрить вирус у тех, у кого его нет.

По результатам недавнего метаанализа самым надежным в определении антител к SARS-CoV-2 оказался тест ИФА — иммуноферментный тест. Его специфичность равна 99%, а чувствительность — 90–94%. Он делается в лабораторных условиях и занимает один-два дня. Менее точен экспресс-тест ИХА (иммунохроматографический), зато он занимает минут десять. На разные типы антител показатели чувствительности/специфичности могут быть разные.

Важно помнить, что тест на антитела показывает не наличие вируса, а лишь возможную реакцию организма на него. Самым точным и надежным методом диагностики вирусной инфекции ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает ПЦР-тест. Он позволяет выявить присутствие генетического материала вируса в крови. Помните, что в постановке окончательного диагноза определяющим служит не тест, а клиническая картина.

Источник

Антитела. Что нужно знать

Коротко

Антитела создаются клетками иммунитета для борьбы с конкретным вредителем: вирусом, бактерией или паразитом.

Они появляются не сразу, потому что организму нужно время на изучение вредителя (патогена).

Чем больше антител, тем сильнее защита. Со временем они могут исчезнуть, но клетки способны создавать их вновь при столкновении со знакомой опасностью.

Вариантов антител для одного патогена может быть много. Тесты могут «увидеть» не все, поэтому их точность не абсолютна.

Вирус может мутировать, и тогда старые антитела не смогут его распознать. Или, распознав, не смогут обезвредить и сами станут его проводниками в клетки.

Как антитела связаны с иммунитетом?

Это один из главных его инструментов в борьбе с угрозами. Антитела — не самостоятельные клетки, а белковые структуры, которые создаются защитными клетками (лимфоцитами) под определенную мишень. Бывает, что ею оказываются и вполне безобидные вещества — например, пыльца или белок куриных яиц. Так возникает аллергическая реакция. Но чаще всего антитела борются с вирусами, бактериями, паразитами и прочими «диверсантами».

Антитела могут вырабатываться и против собственных клеток организма — их называют аутоиммунными. На каждой клетке тела есть специальные белковые молекулы — опознавательные знаки, которые говорят, что она «своя». Но если клетка состарилась, погибла или переродилась в злокачественную, против нее тоже высылают «наряд» на уничтожение.

То есть антитела уничтожают вирусы и бактерии?

Не совсем. Задача антител в том, чтобы обезвредить «нарушителя», чтобы он не мог размножаться, или пометить его для уничтожения. Например, они налипают на вирусные частицы, мешая им проникать в клетку. Так как вирус не способен размножаться вне клеток, он погибает. Также антитела могут склеивать бактерии в комочки, которые затем пожираются фагоцитами, или активировать систему иммунных белков, которые прорвут мембрану бактерии и убьют ее.

Антитело работает как молекулярная отмычка: оно рождается на свет уже заточенным под определенную особенность строения чужеродного тела. Например, это может быть участок (шип) на поверхности вирусной частицы, с помощью которого она связывается с клеткой. Антитело блокирует шип, и вирус не может заразить клетку. У родственных вирусов могут быть схожие элементы строения, и тогда антитела к одному представителю семейства будут эффективны против другого. Например, некоторые люди, переболевшие в прошлом атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), уже имеют эффективные антитела против его родственника — SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.

Почему антитела во время болезни образуются не сразу?

Чтобы создать нужное антитело, иммунной системе сначала нужно изучить нарушителя. Для этого в организме сотрудничают разные «ведомства». Сначала клетки-перехватчики (макрофаги) поглощают и переваривают чужеродные частицы. Затем знакомят с их строением клетки-«лаборатории» (B-лимфоциты). Те, в свою очередь, образуют множество своих копий с разными вариантами «отмычек». Подходящие варианты отправляются на конвейер.

Весь процесс занимает несколько дней, а устойчивый иммунитет достигается за неделю-две. Например, на 14-й день заболевания COVID-19 антитела появляются у половины зараженных, а спустя 20–24 дня — почти у всех пациентов. А тесты на наличие антител к коронавирусу специалисты советуют сдавать только через одну-две недели через одну-три недели с момента возникновения первых симптомов.

Если нет антител, значит, не было заражения?

Возможно, было, но иммунитет не успел отреагировать выработкой антител. Такое случается, например, когда в организм попало мало возбудителей или ему активно помогали с помощью лекарств. С одной стороны, это хорошо, ведь такие люди обычно переносят инфекцию в легкой форме. С другой стороны, в иммунной системе не остается следов — так называемой антительной памяти. А значит, во второй раз заражение может протекать так же, как и в первый. Или даже серьезнее.

У меня нашли антитела. Я больше не заболею?

Есть связь между концентрацией в крови антител и устойчивостью к заражению. Чем выше концентрация, тем сильнее иммунитет. Особенно важно содержание антител класса G — они вырабатываются на последней стадии, когда организм уже победил инфекцию. Людей с высокой концентрацией таких антител даже призывают стать донорами плазмы. С помощью их крови врачи пытаются помочь тем, кто переносит инфекцию особенно тяжело. Хотя эффективность лечения COVID-19 с помощью донорской плазмы пока не доказана.

Другой вопрос, что концентрация антител со временем падает. Для разных инфекций это происходит с разной скоростью. Например, после кори они остаются в организме на всю жизнь, а после сальмонеллеза — только полгода-год. Если говорить о коронавирусе, данные обследования 20 тыс. человек говорят о том, что у большинства переболевших стойкий антительный иммунитет сохраняется как минимум три месяца.

Иммунитет зависит только от антител?

Не только. Хорошая новость в том, что «память» иммунитета держится не на одних антителах. Ею обладают и клетки. Лимфоциты, которые производят антитела, пребывают в спящем состоянии до повторной встречи с вредителем. В нужный момент они могут быстро наделать новых «снарядов». Правда, у такой подготовки есть и обратная сторона, которая мешает создавать эффективные вакцины от некоторых вирусов.

Сталкиваясь со знакомым вирусом, организм бросает в бой в первую очередь клетки, которые были натасканы на него. Разработку новых антител он приостанавливает, чтобы сэкономить силы. Но вирус может мутировать таким образом, что его уязвимые места окажутся защищенными, а иммунитет этого не распознает. Даже хуже: вирус может использовать прикрепленное к нему антитело, чтобы проникнуть в иммунную клетку и заразить ее.

Как делается тест на антитела?

Для выявления антител в тестах используются антигены — участки с поверхности вируса, с которыми связываются эти самые антитела. Их закрепляют в лунках специальных планшетов, или плашек, а в лунки добавляют кровь пациента. Затем с помощью окрашивания выявляют антитела, которые должны были прикрепиться к антигенам. Если проба меняет цвет, это должно означать, что антитела есть.

Быстрые тесты на антитела, как правило, используются для получения простого результата «да/нет». В них две полоски, как в тесте на беременность. Есть и такие, которые ищут отдельно белки классов M (которые образуются во время болезни) и G (которые остаются в крови после выздоровления). В этом случае в тесте полосок уже три.

Есть и количественные тесты. Они уже позволяют определить не только наличие антител, но и их концентрацию. По ней можно судить и о состоянии иммунитета, и о стадии инфекционного процесса: находится он в острой форме или дело идет к выздоровлению. Для проведения количественных тестов разработчики отталкиваются от устоявшейся нормы антител, которая соответствует разными стадиям.

Стоит ли всегда доверять результатам тестов?

Результат во многом зависит от набора антигенов, которые использовали разработчики. Если выбранные антигены недостаточно специфичны, к ним прицепятся белки, вырабатываемые в ответ на другие патогены, например, родственные коронавирусы, вызывающие обычную простуду. В этом случае тест дает ложноположительный результат.

Бывают и ложноотрицательные результаты — когда у человека есть антитела к тому антигену, который в тесте не представлен. Например, так бывает с вирусами, которые открыли недавно, как в случае с SARS-CoV-2. Ложноотрицательный результат может быть и тогда, когда кровь взяли слишком рано и в ней еще недостаточно антител.

Как выбрать качественный тест на антитела?

Смотрите на показатели чувствительности и специфичности. Чувствительность — это совпадение положительных результатов теста и реальных диагнозов. Специфичность — это способность теста выявлять именно те антитела, которые относятся к конкретному патогену. Недостаточно чувствительный тест может «прозевать» часть случаев, а недостаточно специфичный — заподозрить вирус у тех, у кого его нет.

По результатам недавнего метаанализа самым надежным в определении антител к SARS-CoV-2 оказался тест ИФА — иммуноферментный тест. Его специфичность равна 99%, а чувствительность — 90–94%. Он делается в лабораторных условиях и занимает один-два дня. Менее точен экспресс-тест ИХА (иммунохроматографический), зато он занимает минут десять. На разные типы антител показатели чувствительности/специфичности могут быть разные.

Важно помнить, что тест на антитела показывает не наличие вируса, а лишь возможную реакцию организма на него. Самым точным и надежным методом диагностики вирусной инфекции ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает ПЦР-тест. Он позволяет выявить присутствие генетического материала вируса в крови. Помните, что в постановке окончательного диагноза определяющим служит не тест, а клиническая картина.

Источник