- Новое в диагностике и лечении АИТ

- Микрофлора и аутоиммунные заболевания

- АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ

- ВЗАИМОСВЯЗЬ АУТОИММУНИТЕТА С СОСТОЯНИЕМ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА

- Как избавиться от аутоиммунных заболеваний навсегда

- Аутоиммунные заболевания: важность верификации диагноза, успехи грамотного подбора лечения

Новое в диагностике и лечении АИТ

Эндокринология – наука ультрасовременная!! Она появилась только в 20 веке. Подходы в диагностике и лечении многих эндокринных заболеваний постоянно меняются по мере появления новых исследований о причинах, вызвавших ту или иную патологию, человек продолжает изучать гормонально-эндокринные, и не только, тайны своего организма 😉

В ближайших темах блога я представлю:

- новый подход в лечении АИТ

- новый взгляд на лечение ожирения и обновлённое меню

- новый взгляд на проблему лечения сахарного диабета 2 типа и прогрессирования осложнений. В основе теории лежит деление сахарного диабета 2 типа на подруппы по наличию аутоиммунной реакции на инсулин, что позволит спрогнозировать различные варианты течения сахарного диабета 2 типа и появление осложнений.

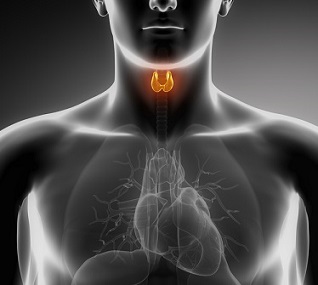

Но сегодня рассказ про такой загадочный аутоиммунный тиреоидит . В настоящее время в целом отмечается рост аутоиммунных заболеваний. Но именно аутоиммунные заболевания щитовидной железы стоят особняком от других иммунных патологий. Из всей тиреоидной патологии на долю АИТ приходится 20-50% случаев. Чаще болеют женщины старше 60 лет, особенно жители мегаполисов.

В клинической картине АИТ можно выделить жалобы, проебладающие в зависимости от возраста. С ними люди, как правило, и обращаются на приём к врачу:

Для молодых с АИТ характерны жалобы на выпадение волос, прибавку веса, запоры (констипация), ломкость ногтей, сухость кожи.

В среднем возрасте – преобладают жалобы на симптомы артроза и остеохондроза, депрессии, артериальной гипертонии.

за 50 лет из жалоб преобладают неврологические и сердечно-сосудистые.

АИТ (аутоимунный тиреоидит) – это иммуно-воспалительный процесс замедленного типа, выражающийся аутоагрессией иммунных клеток к собственным клеткам щитовидной железы в виде деструктивного процесса и инфильтрации ткани железы клетками воспаления: нейтрофилами, макрофагами и др. с выработкой антител к тироглобулину и микросомальным белковым структурам щитовидной железы.

Сами антитела не способны разрушать клетки и фолликулы щитовидной железы. Воспаление – деструкцию (разрушение ткани) вызывают именно иммунные клетки.

Теорий о причинах появления АИТ множество. Вот основные из них:

- вирусная, это провокация воспалительного процесса вирусами Коксаки и герпеса (6 типа и др);

- генетическая теория предпосылки к иммунным заболеваниям (так же как и бронхиальная астма, ревматоидный артрит, и др);

- повышенное потребление йода в виде медикаментов провоцирует и усиливает активность аутоиммунного процесса в щитовидной железе. Академик РАЕН Велданова М.В. в своей монографии «Уроки тиреодологии» (базовый учебник эндокринологов по щитовидной железе ) объясняет механизмы развития этого процесса;

- частое и бесконтрольное применение противовирусных препаратов — интерферона, циклоферона, амиксина, моноклональных антител и других, способствует развитию или обострению уже существующих аутоиммунных заболеваний, в том числе и аутоиммунного тиреоидита. На что указывает ведущий тиреоидолог в нашей стране Балаболкин М.И. в своей монографии «Фундаментальная и клиническая тиреодология».

Но, относительно недавно, появилась новая теория развития АИТ.

НОУ-ХАУ теории 2014 г (профессора, д.м.н. Рустамбековой С.А.) состоит в том, что в одну из причин развития АИТ- положена теория дисполимикр(макро)элементоза.

Дисполимикр(макро)элементоз – это нарушение гомеостатического равновесия макро-микроэлементного обеспечения организма, что также провоцирует и инициирует иммунное воспаление, оксидативный стресс и другие, повреждающие ткань щитовидной железы, патологические процессы.

Эта теория подтверждается ещё и тем, что клинические проявления (симптомы) аутоиммунного тиреоидита не характерны для истинного воспаления, встречающегося при попадании в железу инфекции.

Теория дисмикроэлемнотозов сейчас популярна и в акушерстве

(гипомагниемия, гипокальцимия), в кардиологии уже давно, при аритмии, нарушениях ритма.

Объясняю: наш организм для нормального функционирования имеет определённый набор микро(макро) элементов: макроэлементы -это калий, кальций, магний и др. Микроэлементы: селен, цинк, йод, железо и т.д.

Если вспомнить школьно-студенческие знания, то эти микро(макро)элементы есть во всех клетках организма – они участвуют во всех обменных процессах и в составе многих ферментов организма, в том числе участвующих в образовании гормонов щитовидной железы и иммунных клетках.

Избыток или нехватка некоторых микро(макро)элементов – смертельно опасны, например, гиперкалиемия (избыток калия, вследствие почечной недостаточности – вызывает жизнеугрожаемые аритмии). Другие микро(макро)элементозы не так опасны, но нарушают работу многих органов, в нашем случае – щитовидной железы.

В результате многолетних исследований, учёные Москвы пришли к выводу, что щитовидной железе для работы необходимы не только так популяризированный йод, но и селен, цинк магний, и другие, не менее важные микроэлементы.

И очень мешают работе щитовидной железе выбрасываемые в атмосферу в результате работы промышленных предприятий, транспорта, и по другим причинам: кадмий и свинец!

Экологическая обстановка в городе или регионе, где проживает человек, как оказалось, напрямую влияет на развитие АИТ, вследствие переизбытка токсичных элементов: свинца, кадмия, алюминия, ртути и др. в воздухе, воде, почве.

Вот почему сейчас АИТ называют экологически зависимым заболеванием.

Кадмий, например, является прямым антагонистом полезных селена и цинка.

Поэтому, для построения правильной тактики лечения при АИТ, необходимо сдать микро(макро)элементный состав крови или волос, куда обязательно должны войти: йод, кальций, железо, фосфор, калий, магний, селен, цинк, медь, марганец, кадмий, свинец и ртуть. На основе этого анализа решается, как надо правильно откорректировать имеющиеся изменения. Это и есть индивидуализированный подход к лечению пациента.

Если при этом есть нарушении функции железы: гипо- или гипертиреоз – они подлежат корректировке принятыми для этого по стандарту лекарствами – Тирозол (Мерказолил) или Л-тироксин (Эутирокс).

В монографическом исследовании дисмикроэлементозов проф. Рустамбековой С.А. показано на клинических примерах, что корректировка макро(микро)элементной дисфункции организма приводит:

- к уменьшению титра антител к ТПО и ТГ

- уменьшению воспалительного процесса

- исчезновению узлов, а вернее сказать, псевдоузлов на фоне АИТ

- более быстрой нормализации уровня ТТГ и Т4 свободного

- исчезновению симптомов, характерных для гипотиреоза, что не всегда компенсируется даже приёмом Л-тироксина

- более быстрому уменьшению одутловатости – отёчности лица, сухости кожи, слабости и других симптомов.

Но для достаточной эффективности курс лечения микро-макроэлементами не должен быть меньше 3 месяцев.

Наиболее эффективными препаратами являются:

- препараты селена (дозы первые месяцы лечения не менее 200мкг), — — препараты магния (можно без В6, при аллергии на витамины гр В) , — препараты цинка,

- препараты йода !очень строго по потребности! и др.

И этот подход оправдывает себя, а в некоторых случаях, я думаю, сможет помочь длительной ремиссии АИТ (без лечения гормонами) или излечению в его начальных стадиях заболевания.

Источник

Микрофлора и аутоиммунные заболевания

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ

ВЗАИМОСВЯЗЬ АУТОИММУНИТЕТА С СОСТОЯНИЕМ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА

Аутоиммунный процесс (аутоиммунитет) — это форма иммунного ответа, индуцированная аутоантигенами в условиях нормы и патологии.

Наличие аутоантител само по себе еще не указывает на развитие заболевания. В невысоких титрах аутоантитела постоянно обнаруживаются в сыворотке крови здоровых лиц и участвуют в поддержании гомеостаза: избавляют от дефектных структур, выводят продукты метаболизма, обеспечивают идиотипический контроль и другие физиологические процессы. Ввиду относительно низких титров аутоантител, а также благодаря быстрому эндоцитозу комплексов антитело–рецептор, эти аутоантитела не способны вызывать повреждения собственных клеток. В норме иммунная система сдерживает аутореактивность лимфоцитов при помощи регуляторных механизмов. При их нарушении происходит утрата толерантности по отношению к собственным антигенам. Как следствие, избыток аутоантител и/или повышение активности цитотоксических клеток приводит к развитию заболевания .

В широком смысле понятие «аутоиммунные болезни» включает все расстройства, в этиологии и/или патогенезе которых в качестве первичных либо вторичных компонентов участвуют аутоантитела и/или аутосенсибилизированные лимфоциты.

Аутоиммунные заболевания протекают хронически, потому что аутоиммунная реакция постоянно поддерживается тканевыми антигенами. Механизм аутоиммунного разрушения клеток включает как специфические антитела различных классов, так и субпопуляции Т-клеток, способные реагировать на собственные антигены. Все аутоиммунные расстройства включают воспалительный процесс как один из ведущих патогенетических механизмов их возникновения. В последние годы в развитии аутоиммунного повреждения клеток и тканей большое внимание уделяют провоспалительным цитокинам, а также включению механизмов апоптоза. Не исключено, что в патогенезе аутоиммунного заболевания могут сочетаться нескольких механизмов .

В одних случаях нарушение толерантности является первичным и может быть причиной развития заболевания, в других, особенно при длительных хронических заболеваниях (например, хронический пиелонефрит, хронический простатит и др.), — вторичным и может быть следствием заболевания, замыкая «порочный круг» патогенеза. Нередко у одного больного развивается несколько аутоиммунных заболеваний, особенно это относится к аутоиммунным эндокринопатиям.

Среди заболеваний, которые относятся к данной группе недугов, следует отметить ревматоидный артрит, ряд аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Также аутоиммунным является механизм развития сахарного диабета первого типа, рассеянного склероза, системной красной волчанки. Существуют также некоторые синдромы, которые имеют аутоиммунную природу.

Рис. 1. Аутоиммунные заболевания

На сегодняшний день нет точных сведений и о механизме развития заболеваний такого типа. Согласно общему определению, возникновение аутоиммунных болезней провоцирует нарушение общих функции иммунной системы или же ее некоторых компонентов.

Таблица 1. Аутоиммунные заболевания: список наиболее часто встречающихся и основной патогенез их развития

Источник

Как избавиться от аутоиммунных заболеваний навсегда

Аутоиммунные заболевания: важность верификации диагноза, успехи грамотного подбора лечения

«Существует два направления, по которым может развиваться патология иммунной системы:

- Иммунодефицит – неспособность одного или нескольких компонентов иммунной системы реагировать на патоген по защитному механизму

- Аутоиммунное заболевание – ошибочное реагирование на структуры , или, можно сказать, утрата к ним иммунной толерантности

Традиционно аутоиммунные болезни считаются редкими и, согласно эпидемиологическим исследованиям, встречаются у людей, при этом самыми распространенными из них являются хронический аутоиммунный тиреоидит (цель – щитовидная железа) и сахарный диабет типа.

Существует приблизительно 100 различных аутоиммунных заболеваний, как локально поражающих (например, аутоиммунный гепатит), так и носящих системный характер с множественными поражениями (типичный вариант – системная красная волчанка).

Описано однозначное повышение рисков развития аутоиммунных заболеваний при наличии таковых у родственников первой линии, а также у монозиготных близнецов. В целом практически все подобные болезни чаще встречаются у женщин (в соотношении от 1:1 до 10:1) , за исключением одного из воспалительных заболеваний кишечника – болезни Крона, которая распространена у мужчин примерно в 1,2 раза больше. Данные также меняются в зависимости от географического региона. Так, аутоиммунное заболевание центральной нервной системы – рассеянный склероз – в десятки раз чаще регистрируется в Азии, чем в Европе, а сахарный диабет типа наиболее распространен в США и практически не отмечается в Китае.

До настоящего времени причинный фактор возникновения аутоиммунных заболеваний известен лишь в единичных случаях. Наиболее активно обсуждается роль кишечной микробиоты, инфекционных агентов, продуктов горения табака, лекарственных препаратов, гормонов, воздействия ультрафиолета, тяжелых металлов и коллагеновых/силиконовых имплантов.

Классическим примером является давно известный феномен молекулярной мимикрии (подражания антигенной структуре собственного компонента клетки) пиогенного стрептококка (частого возбудителя острого тонзиллита) и «человеческих» лизоганглиозида и миозина, в результате чего происходит появление кардиотоксичных .

На сегодняшний день, несмотря на то, что для большинства аутоиммунных заболеваний ключевой триггерный причинный фактор не установлен, мы знаем, за счет каких именно звеньев иммунной системы реализуется механизм прогрессирования атаки иммунитета против собственного организма (патогенез). В основном в этом процессе задействован не отдельно взятый компонент иммунной системы, а группа таких компонентов, причем для каждой конкретной болезни (или хотя бы «подкласса» болезней) механизм может отличаться.

Этот аспект определяет исключительную значимость корректной верификации диагноза на максимально возможно раннем этапе. По крайней мере, необходимо понять, какой общий характер патогенеза лежит в основе совокупности симптомов пациента, и начать универсальное лечение, действующее на ключевые «точки» механизма заболевания.

Процесс подтверждения диагноза аутоиммунного заболевания в современных реалиях представляет собой оценку наличия у пациента комбинации клинических симптомов, лабораторных сдвигов (в том числе определение аутоиммунных антител различных типов), сопоставление их с данными морфологического исследования биопсийного материала (важнейший диагностический шаг при многих аутоиммунных клинических ситуациях) и с результатами проводимого пробного лечения, если таковое имело место. Далее происходит сопоставление этой комплексной информации с наборами диагностических критериев, которые разработаны экспертными сообществами практически для каждого заболевания, и если количество необходимых критериев набирается, это позволяет подтвердить (верифицировать) точный диагноз.

Верификация диагноза, в свою очередь, уже делает возможным применение терапии, которая воздействует прицельно на некорректно функционирующие звенья иммунной системы.

В последние десятилетия, благодаря успехам фармакологии в лечении аутоиммунных заболеваний, без лишнего преувеличения можно утверждать о прорыве, связанном с появлением так называемых биологических препаратов. В отличие от традиционных синтетических лекарственных средств, такие препараты представляют собой биологические субстанции (в основном – тоже антитела), целью которых становится «точечное» блокирование именно тех компонентов иммунитета, которые наиболее задействованы в механизме развития того или иного заболевания.

Тем самым, не происходит «выключения» сразу нескольких линий иммунной защиты и обеспечивается высокая эффективность лечения при значительно меньшей частоте специфических и неспецифических нежелательных явлений, хотя, безусловно, в виде нюансов они присутствуют и для таких лекарственных агентов. Стоит также отметить, что в настоящее время биологическая терапия с успехом используется и в онкологии, онкогематологии, аллергологии, кардиологии, и даже в лечении инфекционных заболеваний (здесь, собственно, следует упомянуть эффективные подходы к блокированию цитокинового шторма при тяжелом течении коронавирусной инфекции с помощью антител к – одному из основных медиаторов иммунитета, запускающему системное воспаление).

Резюмируя, следует сказать, что аутоиммунные заболевания остаются одной из самых сложных областей медицины внутренних болезней, и работа с ними требует от врача исключительного внимания к индивидуальности каждого пациента, тщательного анализа и синтеза диагностической концепции, применения принципов доказательной медицины и глубоких фактических знаний, постоянно обновляемых терапевтических подходов к лечению таких болезней».

Основные системные и «локализованные» аутоиммунные заболевания

- Сосуды и система крови: локальные лейкоцитокластические васкулиты, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, антифосфолипидный синдром

- Кожа: псориаз, витилиго, пузырчатка

- Поджелудочная железа: сахарный диабет типа, аутоиммунный панкреатит

- Нервная система: острый рассеянный энцефаломиелит, острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, рассеянный склероз, миастении

- Щитовидная и паращитовидные железы: болезнь Грейвса, аутоиммунный гипопаратиреоз, аутоиммунный тиреоидит Хашимото

- Орган слуха: аутоиммунная болезнь внутреннего уха

- Сердце: ревматическая лихорадка

- Печень: аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит, первичный билиарный холангит (первичный билиарный цирроз)

- тракт: язвенный колит, болезнь Крона, целиакия, аутоиммунный атрофический гастрит

- Надпочечники: болезнь Аддисона

- Репродуктивная система: аутоиммунный орхит и оофорит

- Соединительная ткань и суставы: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Шегрена, системная склеродермия, смешанные заболевания соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, дермато- и полимиозит

Источник