- Грыжа шейных позвонков — методы лечения

- Если у вас диагностирована грыжа шейного отдела позвоночника, лечение может идти двумя основными методами – консервативным и оперативным.

- В комплекс мер по консервативному лечению грыжи позвоночника шеи входит следующее:

- Выполняется одна из следующих операций:

- Симптомы и лечение грыжи шейного отдела позвоночника: можно ли обойтись без операции при помощи лекарств, гимнастики, массажа?

- Что такое грыжа шейного отдела позвоночника

- Виды и стадии межпозвоночных грыж в шее

- Симптомы и боли при грыже шейного отдела

- Диагностика шейного отдела

- Правда о лечении: разбор эффективности всех тактик

- Помогают ли лекарства

- Эффект гимнастических упражнений

- Воздействие массажа

- Физиотерапия шейного отдела

- Осложнения и последствия заболевания

- Заключение

Грыжа шейных позвонков — методы лечения

Межпозвоночная грыжа шейного отдела позвоночника – часто встречающееся заболевание, которое приносит человеку немало страданий. Основные симптомы шейной грыжи – интенсивные боли в верхней части спины, которые могут отдавать в руку, а также чувство онемения, покалывания, мышечной слабости в руках.

Шейная грыжа возникает в результате остеохондроза (изменения структуры) межпозвоночных дисков – мягких, подвижных прокладок между позвонками, которые обеспечивают подвижность позвоночника. С возрастом практически у любого человека вследствие нарушения питания тканей начинаются дегенеративно-дистрофические процессы, которые приводят к истончению диска.

Грыжа образуется тогда, когда давление соседних позвонков на диск в результате постоянных нагрузок приводит к тому, что ткани диска начинают с одной стороны выпячиваться относительно позвоночного столба. Выпячивание с течением времени прогрессирует, вплоть до разрыва фиброзного кольца диска и вытекания его жидкого содержимого.

Наибольшая опасность данного процесса состоит в том, что тело грыжи оказывает давление на выходящие из спинно-мозгового канала нервные корешки, а также артерии, питающие как спинной, так и головной мозг. Это приводит, во-первых, к появлению воспаления, и как следствие, сильной боли, а во-вторых, ограничение или отсутствие питания в сосудах может вызвать паталогические нарушения в головном мозге, вплоть до инсульта и паралича.

Также опасность шейной грыжи состоит в том, что пораженная область находится в непосредственной близости к голове, а значит, при нарушении питания и кровоснабжения сосудов, а также при зажатии нервных корешков могут возникать нарушения зрения и слуха, головные боли, головокружения, «звездочки» перед глазами и т.п.

Поэтому лечение грыжи шейного позвоночника производить необходимо, причем, чем раньше обнаружить проблему и приступить к лечению, тем менее радикальными средствами его можно проводить. В любом случае, оставить проблему нерешенной у вас вряд ли получится, болевой синдром и ограничение подвижности доставляют пациентам немало физических и психологических страданий.

Если у вас диагностирована грыжа шейного отдела позвоночника, лечение может идти двумя основными методами – консервативным и оперативным.

Консервативное лечение грыжи шеи – это целый комплекс мероприятий, направленный на организацию дополнительного питания тканей межпозвоночных дисков, снятие воспаления и болевого синдрома. Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение шейной грыжи показано лишь на ранних стадиях заболевания, когда протрузия диска еще не достигла больших размеров и нет сильного сдавления нервных корешков.

В комплекс мер по консервативному лечению грыжи

позвоночника шеи входит следующее:

- Паравертебральные блокады (инъекции обезболивающих и противовоспалительных препаратов в мягкие ткани расположенные максимально близко к месту расположения грыжи, т.е. в область шеи. Блокада призвана устранить болевой синдром, который более всего мучает пациента при данном заболевании.

- Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов для снижения воспаления в мягких тканях.

- Лечебный массаж, призван улучшить питание и кровоснабжение в проблемном участке, расслабить мышцы и улучшить подвижность позвоночника.

- Сеансы остеопатии также нацелены на нормализацию функций всех органов и систем в проблемной зоне, снятие воспаления, расслабление мышц, улучшение кровотока и лимфотока.

- Вытягивание позвоночника позволяет увеличить расстояние между позвонками и таким образом уменьшить силу сдавливания межпозвоночных дисков.

- Рефлексотерапия (иглоукалывание) также воздействует на механизмы регуляции питания и кровоснабжения сосудов, расслабление мышц, снятие болевого синдрома и воспаления.

Но необходимо понимать, что все эти методы не устраняют основную причину заболевания, а лишь устраняют симптомы. Появление грыжи – это процесс необратимый, ее нельзя никаким способом заставить «втянуться» обратно, ее можно только удалить хирургическим путем. Поэтому любые консервативные мероприятия – это лишь временное облегчение, и риск развития рецидива при шейной грыже очень высок.

Единственный способ навсегда избавиться от проявлений заболевания — оперативное лечение грыжи шейного позвоночника. Оперативная хирургия может предложить лишь кардинальный способ – полное удаление поврежденного диска вместе с грыжей.

Выполняется одна из следующих операций:

- передняя дискэктомия со спондилодезом (выполняется чаще всего, при этом через небольшое отверстие в коже передней поверхности шеи удаляется межпозвоночный диск и производится слияние позвонков);

- передняя дискэктомия без спондилодеза (похожа на предыдущую процедуру, только после извлечения диска оставшееся пространство остается открытым, а позвонки срастаются самостоятельно);

- задняя дискэктомия (выполняется из заднего доступа и применятся в тех случаях, когда грыжа находится в заднебоковом отделе диска).

- перкутанная дискэктомия – это менее инвазивная разновидность операции, когда удаление тканей диска производится скальпелем, вакуумом либо лазером не через разрез, как в вышеперечисленных случаях, а через прокол. Имеет меньшую эффективность, так как проводится фактически «вслепую» и дает гарантии устранения сжатия нервного корешка.

Оперативное вмешательство по одной из данных схем, и особенно при открытой дискэктомии – это всегда риск получения осложнений во время операции, а также в послеоперационный период, необходимость реабилитации, госпитализации и наличие большого перечня противопоказаний.

Лечение грыжи шейного отдела малоинвазивным методом лазерной коррекции предлагает вам Клиника современных хирургических технологий в Санкт-Петербурге. Основное преимущество нашего метода лечения грыжи шейных позвонков состоит в том, что во время лазерной коррекции луч воздействует только на само тело грыжи, диск при этом остается на месте и таким образом, подвижность позвоночника сохраняется. Также неприкосновенными остаются соседние ткани. Таким образом риски осложнений исключены.

Лечение грыжи шейного отдела позвоночника методом лазерной коррекции не требует госпитализации и проводится амбулаторно. Метод доказал высокую эффективность и процент успешно излеченных пациентов (без рецидива) составляет рекордные 99,7%!

Источник

Симптомы и лечение грыжи шейного отдела позвоночника: можно ли обойтись без операции при помощи лекарств, гимнастики, массажа?

Грыжи диска шейного отдела позвоночника – это запущенная форма дегенерации шейных межпозвонковых сегментов, которая осложнилась смещением пульпозного ядра диска с его выходом за анатомические границы. Характеризуется болезнь выраженными неврологическими и рефлекторными проявлениями, в том числе по церебральному типу. Объясняется это тем, что в данном отделе хребет соединяется с головой, а спинной мозг переходит в головной, здесь же сконцентрирована густая нервно-сосудистая сеть. Патологический процесс в основном является осложнением долголетнего остеохондроза ШО, симптомы которого пациентами долгое время игнорировались.

МРТ шейного отдела.

Еще лет сто назад в поле зрения неврологов патология с такой серьезной локализацией попадала в разряд единичных случаев, и была она преимущественно уделом пожилых людей. Сегодня же шейная межпозвоночная грыжа – один из самых распространенных диагнозов среди всех возможных проблем с позвоночником. Сейчас же слишком часто касается он, к сожалению, трудоспособного населения. Преобладает диагноз «шейная грыжа позвоночника» у лиц 20-55 лет. Частота заболеваемости у мужчин и женщин примерно одинакова: 52% больных составляют пациенты мужского пола, 48% – женского пола.

Шейные грыжи в целом в структуре всех заболеваний человеческого организма занимают 5 место по количеству госпитализаций, 3 место по необходимости проведения хирургического лечения. Согласно данным из авторитетных источников, не менее 20% людей с грыжами шейной локализации страдают от тяжелых вертеброневрологических расстройств, которые часто приводят к инвалидности. Примерно у 35%-40% происходит хронизация болевого синдрома, по причине чего пациенты живут в постоянном стрессе и эмоциональном напряжении.

В группу риска входят люди, страдающие системными заболеваниями соединительной ткани, ожирением и различными нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом, ортопедическими патологиями. Также высокую предрасположенность к смещению дискового фрагмента в ШО имеют профессиональные спортсмены, офисные работники, учителя, станочники, швеи, чертежники и прочие лица, у которых шейная область надолго задерживается в обездвиженном положении или выполняет однообразные монотонные движения.

Что такое грыжа шейного отдела позвоночника

В чем суть диагноза? В локальных патологических изменениях в межпозвоночном диске, повлекших за собой выпадение пульпозного ядра, которое произошло из-за нарушенной целостности фиброзного кольца диска. Предшествует процессу грыжеобразования запущенный дегенеративно-дистрофический патогенез в конкретном позвоночно-двигательном сегменте. Но давайте рассмотрим, как все происходит на деле, чтобы стало более понятно. Постепенно подойдем к главному, начиная с краткого экскурса в анатомию.

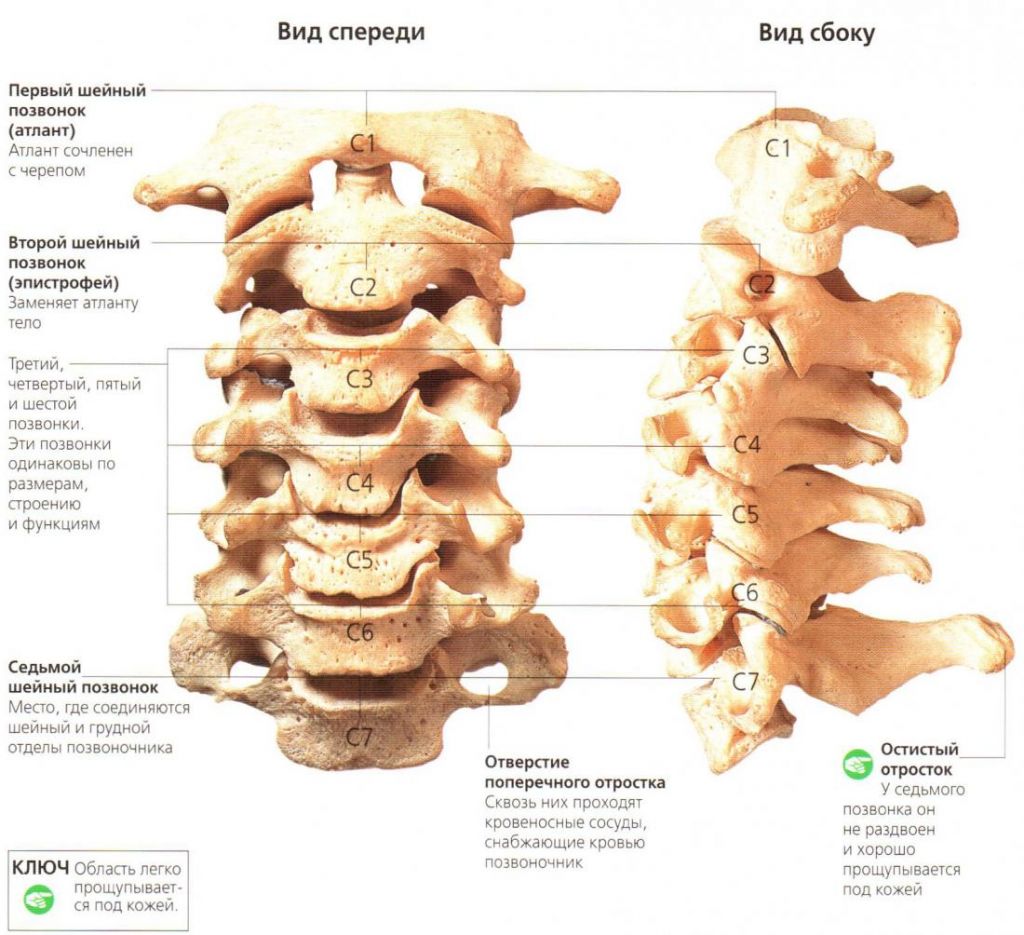

- Межпозвонковых дисков в шейной хребтовой системе всего 5, а позвонков – 7. Находятся они между каждой последовательной парой тел позвонков, связывая их между собой. Между 1 и 2 позвонком (атлантом и аксисом) диск не предусмотрен природой, его нет. А значит, патология может произойти на таких уровнях, как С2-С3, С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7. Чаще всего она развивается в сегментах С5-С6 и С6-С7.

- Каждый дисковый элемент состоит из желеподобного вещества (пульпозного ядра), которое заключено в кольцевидно-волокнистый обод (фиброзное кольцо). Диск выполняет амортизационную функцию, поглощая и погашая в позвоночнике удары, сотрясения в момент физической активности человека. Он также вместе с другими структурными компонентами обеспечивает верхнюю часть хребта нужным потенциалом подвижности и гибкости.

- Основной вещественный состав диска представлен водой (80%) и коллагеновыми волокнами (15%), погруженными в матрикс из протеогликанов. Коллаген обеспечивает упругость диска и удерживает протеогликаны (гиалуроновую кислоту). А протеогликаны отвечают за притягивание, контроль баланса воды, создавая необходимое внутридисковое давление. Нормальное соотношение всех обозначенных структурных веществ возможно только при хорошем обмене веществ на позвонковых уровнях и полноценной доставке питательных веществ к ним.

- Структура диска отличается еще и аваскулярностью, или отсутствием собственной кровеносной сети. А потому снабжение его питанием происходит исключительно за счет кровеносных сосудов прилежащих позвонков, которое поступает через краевую замыкательную пластинку. В определенном позвоночном уровне с С2 до С7 процессы кровообращения и метаболизма могут угнетаться. Например, из-за постоянных физических перегрузок или малоподвижного образа жизни, возможно, при ожирении, аутоиммунных патологиях или после локальной травмы. В итоге развивается остеохондроз.

- Поскольку при остеохондрозе в позвонковых телах снижен кровоток и нарушена проницаемость краевой пластинки (склероз), транспорт важных метаболитов в диск, как мы сказали, в нужных количествах не осуществляется. Это приводит к постепенному снижению удельного содержания жидкости в фиброзных и пульпозных тканях, то есть потере их основного компонента – воды. Дегидратация служит стимулом к истончению, сплющиванию, разволокнению межпозвоночной прокладки.

- Затем на дегенерированном кольце изнутри появляются трещины, при этом пульпозное ядро меняет свое обычное положение. Желеобразное вещество проседает, смещается в дефектную часть кольца. Как следствие, образуется деформация диска в определенном направлении, выступающая за границы позвонков.

- Сначала шейный диск проступает незначительно, но пока кольцо не разорвется, грыжа не сформируется. Этот ранний этап именуется протрузией. Как только диагностируется протрузия, это означает, что все предпосылки и благоприятные условия для появления грыжи уже созданы. Если своевременно процессы дегенерации на этапе предгрыжи не приостановлены, фиброзное кольцо продолжает разрушаться. Ядро в свою очередь все больше и больше дислоцируется к периферии, оказывает компрессию на слабую область кольца.

Грыжа и клювовидные остеофиты.

В конечном итоге происходит разрыв кольцевидной структуры с вываливанием фрагмента желеподобного хряща через образованную прореху. Открытое пролабирование части пульпозного ядра в межпозвоночное пространство через периферический сквозной прорыв диска и является грыжей шейного отдела позвоночника.

Виды и стадии межпозвоночных грыж в шее

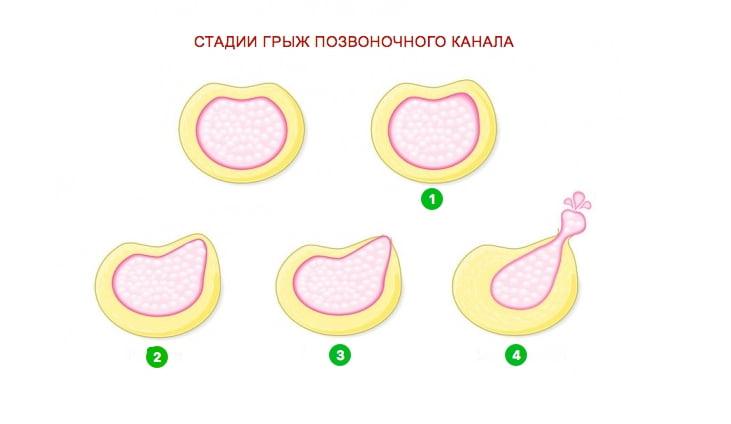

Мы рассказали, что диски могут быть в состоянии предгрыжи и истинной грыжи. На стадии протрузии в шейном отделе хрящевая прослойка считается маленькой до 0,2 см и соответствует 1 стадии патологии. Выпячивания, превышающие 0,2 см, относят к средним и большим размерам (2, 3, 4 ст.). Итак, дадим более точную характеристику каждой из стадий.

- 1 стадия – целостность диска сохранена, размер выбухания до 2 мм включительно.

- 2 стадия – средняя степень тяжести, целостность фиброзного кольца нарушена, выпячивание увеличено от 2 мм до 4 мм.

- 3 стадия – тяжелая степень, кольцо разорвано, дисковое смещение сильное, равное 4-6 мм.

- 4 стадия (экструзии или секвестрации) – критически тяжелая степень деформации, которая может в любой момент закончиться секвестрацией. Размеры грыжи на этой стадии > 6 мм, могут достигать до 8 мм и более.

Секвестрация – опаснейшая форма заболевания, когда происходит полный отрыв провисшего хрящевого фрагмента от диска с попаданием куска отмершего хряща в позвоночное пространство. Такой патогенез способен за короткий период времени вызвать серьезное необратимое повреждение нерва, в том числе его гибель, что приводит к параличу.

В общем, все пролабирования диска на уровне шеи, которые по объему выше 4-6 мм, считаются клинически крайне неблагополучными, так как серьезно нарушают мозговое кровообращение, угнетают и нарушают единство двух главных отделов ЦНС – головного и спинного мозга.

Недопустимо крупные размеры (> 4 мм) в данном отделе сопряжены самыми повышенными рисками частичного/полного обездвиживания рук, ног, а также паралича туловища от зоны поражения и ниже. Кроме парезов и паралича, с высокой частотой развивается выраженная дисфункция мочеполовых и репродуктивных органов.

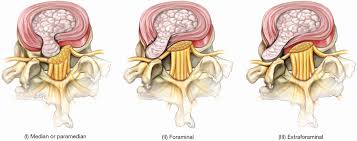

Видовое разнообразие подобного поражения диска в шейном отделе аналогичное поясничным и грудным грыжевым выпячиваниям. Патологический очаг классифицируют по его расположению (направлению) относительно позвоночного канала и тел позвонков. По данному критерию различают следующие виды грыж ШО:

- боковые, или латеральные – расположены строго по бокам от тел позвонков;

- передние, или вентральные – растут кпереди, то есть с ориентацией в противоположную сторону от спинномозгового канала (менее опасный вид);

- задние, или медианные – выбухающий компонент обращен четко в центр позвоночного канала (наиболее опасная форма);

- заднебоковые, или парамедианные – деформированный элемент отклонен на несколько градусов в сторону от серединной оси, ведущей прямо в спинальный канал.

На долю боковых и заднебоковых локализаций выпадает примерно 85%, медианных и вентральных – 15%. К сожалению, относительно благополучное расположение грыжи шеи – переднее – наименее распространено (5%) среди пациентов.

Симптомы и боли при грыже шейного отдела

Патологический очаг в пределах ШО обычно у всех сопровождается локальной болью, которая может отдавать в определенные части тела, иннервируемые шейно-позвоночными нервами. Боль в зависимости от запущенности грыжи может носить невыносимый характер или средней терпимости. Кроме того, она бывает как простреливающей, так и жгучей или ноющей. Симптоматический спектр достаточно разнообразен, пациенты преимущественно жалуются на:

- острый болезненный синдром в шее и воротниковой зоне, усиливающийся при поворотах и наклонах головы;

- скованность движений, хруст в шее, напряженность шейных мышц;

- частые головокружения и интенсивные головные боли, в основном односторонние в затылочной части головы;

- болевые явления и парестезии в виде ползанья мурашек, покалывания, онемения, пр. неестественных признаков в руках (больше в запястьях, пальцах, предплечье);

- слабость, парез одной из верхней конечности, сложности поднятия руки вверх;

- боль в плече, в районе лопаток, диафрагмы, изредка в ноге;

- боль, онемение в одной половине лица;

- неприятные ощущения и шум ушах;

- охриплость голоса, чувство болезненности и инородного тела в горле;

- мушки перед глазами, снижение остроты и затуманенность зрения, другие зрительные расстройства;

- вестибулярные нарушения, например, шаткость, неустойчивость походки;

- плохую запоминающую способность, рассеянность, повышенную утомляемость;

- раздражительность, подавленное настроение, депрессию;

- чуткий сон или бессонницу;

- скачки артериального давления, чаще АД имеет тенденцию к повышению при тяжелом патогенезе со сдавливанием шейной артерии, питающей головной мозг.

Патология у большинства людей провоцирует мучительные боли, которые в доминирующих случаях появляются в верхней части спины, руках и голове.

Диагностика шейного отдела

При обращении пациента в поликлинику невролог первым делом собирает и анализирует анамнез больного. Далее следует тестирование ШО с использованием специальных неаппаратных тактик обследования позвоночника. Неаппаратная диагностика базируется на проведении неврологических тестов, предполагающих проверку проблемного участка спины двигательными и пальпационными методиками, благодаря чему устанавливается:

- наличие и степень неврологического дефицита;

- зависимость и характер болевого синдрома при совершении определенных движений шеей, конечностями и др.;

- состоятельность рефлекс-ответа и объем амплитуды движений шейного уровня в различных физиологических направлениях;

- нарушение чувствительности на ассоциируемых с ШО участках тела (руках, лицевой зоне и др.).

Специалист уже на основании жалоб и неврологических тестов может предварительно вынести диагноз, причем в ходе уже первичного осмотра. Но лечение не будет назначено, пока подозрения на грыжу не будут подтверждены результатами аппаратной визуализации. Общеустановленным стандартом диагностики с целью обнаружения патологии и получения достоверной развернутой информации о клинике грыжевого выпячивания является магниторезонансная томография (МРТ). Посредством объемных послойных изображений МРТ в разных проекциях, как правило, со 100% точностью констатируются факты о:

- развитии и степени структурных изменений межпозвонковых дисков на любой из стадий;

- локализации поврежденной фиброзно-хрящевой прокладки, а в случае секвестрации – количестве, месторасположении секвестров;

- специфике роста выбухания (векторе направления);

- точных размерах образования до миллиметра;

- наличии и тяжести защемлений, компрессий компонентов нервных узлов, артерий, позвоночного канала и спинного мозга;

- внутри- и околопозвоночных отеках, воспалениях, атрофии;

- состоянии мышечной ткани, связок, сухожилий, межпозвоночных суставов;

- присутствии/отсутствии сопутствующих заболеваний на обследуемой части позвоночного столба – стеноза, артроза, опухолей, проблем кровоснабжения и др.

Рентген не отражает в полной мере клиническую картину, так как визуализирует только очертания и положение костных элементов позвоночника, расстояние между позвонками, остеофиты. Рентгенография не показывает мягкие ткани, к которым относятся шейные диски, спинной мозг, нервные сплетения, сосудистые и мышечно-связочные структуры. Метод посрезовой компьютерной томографии, хоть и подразумевает применение более продвинутых радиоактивных технологий, чем обычный рентген, по ценности получаемых клинических признаков в диагностике данного заболевания тоже недостаточно информативен.

О шейной грыже на основании лишь рентген- или КТ-снимков заключение не делают, это две вспомогательные тактики, целесообразность применения которых в каждом случае определяется индивидуально. Только МРТ может досконально исследовать проблемный отдел. Магниторезонансная томография также имеет весомое преимущество – она работает на явлениях ядерного магнитного резонанса и, в отличие от аппаратов с ионизирующим излучением, не оказывает негативного влияния на организм человека.

Правда о лечении: разбор эффективности всех тактик

Помогают ли лекарства

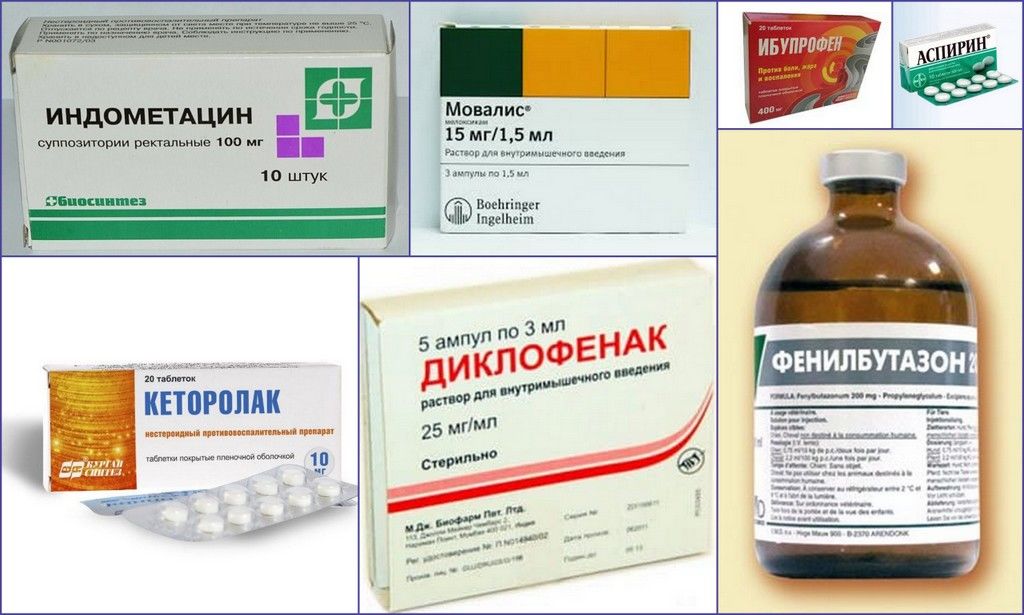

В острый период врачи для купирования болезненных проявлений заболевания прописывают медикаментозные средства от боли, воспаления и отека местного и внутреннего применения. Основу такой лекарственной терапии, составляют препараты НПВС:

Помимо нестероидных противовоспалительных средств от болевого синдрома специалисты назначают лекарства из серии анальгетиков:

Если клиническую картину отягощает гипертонус мышц, для расслабления спазмированных мышечных структур рекомендуются миорелаксанты. В числе наиболее применяемых миорелаксантов – Мидокалм и Сиралуд.

При постоянных изнуряющих болевых мучениях, с которыми НПВС и анальгетики не справляются, осуществляется переход на лечение сильными гормональными или анестезирующими препаратами. К ним относят глюкокортикостероиды, лидокаин и новокаин. На базе мощных гормонсодержащих и анестезирующих средств только по назначению врача в специализированных условиях пациенту выполняют курс блокад в позвоночник. В самом ближнем периоде человеку с такой критически небезопасной клиникой диагноза необходимо пройти операцию.

Все перечисленные препараты действуют сугубо симптоматически: никакого эффекта в плане уменьшения грыжевого компонента не произойдет. По сути, они только временно снимают боль, блокируя передачу нервно-болевых импульсов на проблемном поле. Также оказывают умеренное противовоспалительное действие. Все межпозвоночные деформации и дегенерации никуда все равно не исчезают.

Заметим, ограничиваться лишь медикаментозным способом терапии, даже если он помогает избавляться от болевых признаков, – верх безрассудства. Грыжа шейного отдела при таком подходе вскоре обязательно напомнит о себе, причем в следующий раз уже в более ярком проявлении. Но самое страшное в том, что, живя только на обезболивающих, межпозвоночный патогенез будет активно прогрессировать, с каждым днем все больше и больше увеличивать риски инвалидности.

Достичь стойкой ремиссии посредством медикаментозной схемы в комплексном сочетании с другими консервативными методиками, как показывают наблюдения, не всегда достижимо. Если первично назначенное комплексное лечение в течение 3 месяцев, максимум 6 мес., к ощутимым и стойким улучшениям не привело, пациенту рекомендовано оперативное вмешательство.

Долговременный внутренний прием лекарств от боли или инъекционный способ их введения чреват развитием побочных явлений – язвы желудка, болезней печени и почек, кроветворной и иммунной системы. Меньшими негативными реакциями обладают наружные средства – гели, крема, мази. Но по силе оказываемого противоболевого эффекта они значительно уступают пероральным препаратам и уколам.

Нельзя не сказать несколько слов о популярных хондропротекторах, действие которых нацелено на улучшение метаболизма и активизацию питания в костно-хрящевых структурах. Запомните, их польза клинически подтверждена исключительно при остеохондрозе, не перешедшем в грыжу шейного отдела. Допустимо использовать такие препараты при мелких протузиях в качестве профилактики дальнейшей дегенерации шейного межпозвоночного диска. Но! При уже состоявшемся грыжеобразовании хондропротекторы малоэффективны или вообще «не работают». Когда уже произошла глобальная перестройка содержимого диска в необратимое (!) нежизнеспособное состояние, они лечебно-профилактической пользы не несут.

Эффект гимнастических упражнений

Избавиться от заболевания посредством специальных гимнастических упражнений для шеи, конечно же, не получится. Зарядка, даже самая лучшая, не в состоянии обратно «втянуть» выпавший пульпозный элемент или уничтожить его бесследно, «залатать» разрыв на фиброзном кольце. Осуществить такое возможно сугубо в ходе операционного лечения.

Однако занятия ЛФК, доказано, могут улучшить самочувствие и, что существенно, предотвратить развитие атрофии мышц шейного и шейно-грудного комплекса, верхних конечностей. Сразу подчеркнем, что продуктивность действия ЛГ значительно снижается на предпоследних и последних стадиях грыжи. Наибольший вклад своеобразные физтренировки все же вносят в восстановление опорно-двигательного потенциала после хирургического устранения грыжи. В целом эффект от лечебной физкультуры и в процессе консервативной терапии, и в момент послеоперационной реабилитации, происходит благодаря:

- стимуляции кровообращения;

- активации метаболических процессов;

- повышению выработки необходимых для поддержания функций позвоночной конструкции питательных веществ;

- укреплению, повышению выносливости шейных мышц;

- корректной, щадящей разработке двигательных и опорных функций шеи;

- увеличению расстояния между позвонками, что способствует предупреждению или снижению корешковой/сосудистой компрессии.

Но чтобы от гимнастики действительно был толк, нужно получить у специалиста программу тренировок, специально разработанную именно под вас с учетом всех характеристик клинической картины по МРТ. Плюс берутся во внимание показатели возраста и массы тела, уровень физической подготовки, сопутствующие проблемы со здоровьем.

Желательно первый курс пройти в ЛФК-кабинете под контролем профессионального инструктора, чтобы хорошо усвоить и отточить технику каждого упражнения в отдельности. При выполнении тренировок важно следовать 5 правилам:

- Регулярность ЛФК.

- Постепенность в наращивании нагрузки.

- Плавность и аккуратность движений шейным отделом.

- Полная отмена физических упражнений при появлении малейших болей, изменений чувствительности в любой части тела.

- Исходя из пункта №5, срочно обращаться к лечащему специалисту, чтобы он провел качественный осмотр и внес коррективы в план лечебной гимнастики.

Самостоятельно брать и применять из интернета, наобум или по совету других пациентов любые физические нагрузки крайне не рекомендуется! В острую фазу ЛФК противопоказана! Если пренебречь этими правилами, вероятность прийти к плачевным результатам слишком высока. Следствия безграмотного похода – обострение симптомов грыжи ШО, учащение рецидивов, прогрессия смещения диска, еще большее сокращение позвоночного просвета, пережим и гибель нервных окончаний, поражение спинного/головного мозга, компрессия и сужение шейных артерий, отрыв грыжевого секвестра. В итоге, срок к проведению операции не отдалится, а заметно приблизится.

Воздействие массажа

Ведущая функция массажа – создание трофического эффекта. Это значит, что массажные техники позволяют в интересуемой части повысить кровообращение, обеспечить лучший отток лимфы и поступление в клетки тканей нужных метаболитов и кислорода. Еще в задачи массажа входит предупреждение атрофических явлений в мышечных структурах, уменьшение внутридисковой компрессии. Однако отметим, что никоим образом специальные приемы массирования шейно-воротниковой зоны не могут ликвидировать грыжу и сократить ее объемы.

Данный вид лечения рекомендуется строго по показаниям, поскольку не при всех видах грыж он одинаково полезен. Особенно с осторожностью его назначают при средних и крупных выпячиваниях, нервных защемлениях в проекциях шеи. Подобные манипуляции при запущенной, осложненной клинике могут дать совершенно противоположный эффект, так как большую грыжевую массу обратить в неблагополучную сторону таким способом воздействия проще простого. Поэтому врач, прежде чем назначить массаж, должен взвесить все за и против.

В начале же развития грыжи массаж может послужить отличной мерой профилактики прогрессирования дегенеративно-дистрофического патогенеза в еще несильно измененном диске. Но акцентируем, что массажные техники, если врач дает на них добро, должны осуществляться хорошим массажистом отделения неврологии. И, наконец, это – вспомогательная лечебная тактика, применять которую есть смысл сугубо в комплексе с другими базовыми программами лечения.

Физиотерапия шейного отдела

Физиотерапевтические процедуры тоже не лечат грыжу, а борются с ее симптомокомплексом примерно по тому же принципу, что массаж и ЛФК. Цель стандартных сеансов физиотерапии (магнитолечения, электрофореза, лазерной и ультразвуковой терапии) – сократить отечность вокруг пораженного межпозвоночного диска, поспособствовать притоку крови к слабому отделу, снять мышечное перенапряжение.

Если указанная цель в полной мере достигается, пациент после курса физиолечения чувствует себя гораздо лучше, отмечая повышение диапазона движений в шее, стойкое исчезновение или сокращение болевого синдрома и других ранее тревожащих признаков. Но, согласно проведенным клиническим исследованиям, эффект от физиотерапии отмечает лишь 50% пациентов с данным диагнозом. В ряде случаев (до 40%, как правило, при патологии 3-4 ст.), наоборот, после лечения физиотерапией наблюдается ухудшение самочувствия.

Осложнения и последствия заболевания

Шейный отдел – самая узкая часть позвоночной системы, в которой проходит крупнейшая артериососудистая магистраль. Отдел включает крупнейшие артерии – левую, правую позвоночную и базилярную, каждая из которых образует до 6 групп сосудистых ветвей.

В задней части шеи также находится важный шейный нервный пучок (узел), который составляют подъязычный, малый затылочный, большой слуховой, поперечный, надключичный нервы.

Таким образом, даже небольшие деформации диска, сдвижения позвонков в чересчур узкой области, густо пронизанной нервами и сосудами, способны вызвать настоящую катастрофу:

- зажим артерий и нервных корешков, постоянную сильную боль;

- блокировку циркуляции кровотока и ликвора между спинным и головным мозгом с грубейшими церебро-вертоброгенными признаками;

- невротической природы слуховые и зрительные нарушения, частые потери сознания, расстройства координации;

- серьезные дисфункции желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, недержание кала), системы мочеиспускания (неконтролируемое испускание мочи) и половых органов (импотенция, фригидность, бесплодие);

- мышечную слабость рук, включая полный или частичный их паралич;

- угнетение дыхательных функций из-за сильного повреждения спинномозгового вещества и нервных узлов, вплоть до прекращения дыхания;

- недостаточное кровоснабжение головного мозга, которое может довести до ишемии мозга, инсульта.

Заключение

Как вы смогли понять, болезнь достаточно опасная и непростая в лечении. Надеяться на благоприятный исход от консервативной терапии можно лишь при своевременной диагностике и адекватно организованном терапевтическом подходе. Гарантий, что симптоматику и прогрессию сложной медицинской проблемы на запущенных стадиях удастся консервативно снизить, нет. К тому же, следует учитывать, что грыжу шейного отдела, согласно установленным нормам, лечить консервативно допускается при ее размерах до 6 мм.

Шрам после хирургического удаления.

Диагностирование больших объемов грозит инвалидизацией, поэтому от 6 мм грыжа обязательно подлежит хирургическому удалению. Если пренебречь операцией, когда она необходима, самое страшное, что может произойти – это парализовать пациента, не исключен и инсульт. Состоявшийся паралич – обозначает «смерть» нервного корешка, а следовательно, невозможность более ничего сделать, чтобы вернуть пациенту подвижность. Поэтому каждому, кто все еще всячески старается обойти стороной операцию при ее необходимости, рекомендуем руководствоваться не сказочными интернет-историями безоперационного исцеления, а здравым смыслом.

Источник