- Что делать при возникновении боли при открывании рта?

- Важные моменты

- Что еще нужно знать?

- Профилактика

- Дисфункция ВНЧС — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы дисфункции ВНЧС

- Патогенез дисфункции ВНЧС

- Классификация и стадии развития дисфункции ВНЧС

- Осложнения дисфункции ВНЧС

- Диагностика дисфункции ВНЧС

- Лечение дисфункции ВНЧС

- Прогноз. Профилактика

Что делать при возникновении боли при открывании рта?

Многие люди часто жалуются на боли, которые возникают во время открытия рта. Данная патология возникает в силу самых разнообразных причин. Поставить точный диагноз может опытный специалист. Рекомендуется посетить стоматологию на Октябрьской улице. Доктор изучит анамнез пациента, назначит ряд дополнительных исследований. Прежде чем приступить к ликвидации данной проблемы, нужно установить точную причину ее возникновения.

Не занимайтесь самолечением, осложнения гораздо сложнее лечить чем причину. Готовы ответить на ваши вопросы по телефонам +7 (495) 211-55-75, +7 (495) 749-43-49

Важные моменты

Самыми распространенными факторами, которые провоцируют возникновение боли при открывании рта, являются:

- Травмы. Механические повреждения достаточно легко спутать с проявлениями других опасных недугов. Поэтому поставить точный диагноз может только специалист. Различают несколько видов травм, это вывих, перелом челюсти, ушибы. Все эти явления могут спровоцировать болезненные ощущения при открывании рта. Устранить патологию можно только в том случае, если будут ликвидированы последствия травм. При этом пациентам часто назначается хирургическое вмешательство.

- Гнойно-воспалительные заболевания. Они поражают структуру костной ткани, являются характерной причиной возникновения болезненных ощущений при размыкании челюсти. Наиболее распространенными представителями данных недугов являются остеомиелит, фурункул, абсцесс. Все они сопровождаются скоплением огромного количества гноя в деснах, резкими болями в челюсти.

- Последствие ношения брекетов. Такие системы назначаются для исправления прикуса, устранения других патологий зубного ряда. Они являются достаточно эффективными, требуют длительного ношения. При использовании многие пациенты жалуются на некий дискомфорт и болезненные ощущения при открытии рта. Такие явления обычно временные, быстро проходят. Похожие симптомы могут возникать и при установке съемных протезов. Если они не исчезают, необходимо незамедлительно посетить стоматолога. В противном случае не избежать опасных последствий.

- Новообразования. Они могут быть зло-и доброкачественными, часто являются причиной возникновения боли при открывании рта. Наличие опухолей на первых этапах протекает со слабо выраженными симптомами, пациент может даже не подозревать, что у него имеется новообразование. При остеоме болезненные ощущения не значительные, они усиливаются по мере разрастания болезни. Адамантиома имеет более выраженные симптомы, недуг характеризуется существенным увеличением челюсти. Такое явление вызывает сильный дискомфорт при употреблении пищи, разговоре. Отличить доброкачественное новообразование от раковой опухоли сможет только специалист.

- Невралгия. Дискомфорт может возникать вследствие защемления нерва, его воспаления. Подобная патология сопровождается сильными болезненными ощущениями, которые возникают даже в период покоя, усиливаются при разговоре, употреблении пищи, зевании, высмаркивании. Такие патологии требуют незамедлительного вмешательства специалиста, в противном случае последствия могут быть необратимыми.

Что еще нужно знать?

Как уже было сказано выше, самостоятельно выявить причину появления неприятных ощущений при открывании рта невозможно. Даже при обращении пациента к доктору требуется дополнительное обследование. Специалист обычно назначает рентген челюсти, компьютерную томографию, МРТ. Не стоит забывать о том, что каждый конкретный недуг требует особого подхода к лечению. Учитывается общее состояние пациента, характер заболевания, его стадия. Обычно патология исчезает при ликвидации причины, которая ее спровоцировала. Итак:

- Травмы. Накладывается фиксирующая повязка, назначаются анальгетики. Пациентам рекомендуются холодные компрессы, они помогут снять отечность, болезненные ощущения.

- Заболевания зубов являются достаточно распространенными. Кариес, кисты, и другие недуги требуют незамедлительного лечения. После устранения проблем обычно болезненные ощущения проходят. Пациентам также назначаются антибиотики.

- Невралгия. В данную категорию входит ряд опасных недугов. Для их лечения рекомендуются витамины, противовирусные препараты, специальная физкультура (упражнения помогут укрепить челюсть, снять неприятные ощущения при ее размыкании).

- ЛОР заболевания. При отите, гайморите и других недугах пациенты часто жалуются на боли, возникающие при открытии рта. Для лечения назначаются жаропонижающие средства, антибиотики, физиотерапевтические процедуры, препараты для укрепления иммунитета.

Профилактика

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод о том, что болезненные ощущения при открывании рта не возникают просто так. Они являются проявлением опасных недугов. Чтобы не допустить возникновение такого явления необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе, делать зарядку челюсти, укреплять иммунную систему. Также рекомендуется вовремя реагировать на сбои в организме, даже не значительные, проходить профилактические осмотры у профильных специалистов. Как уже было сказано выше, искривленный прикус может являться причиной возникновения болезненных ощущений при открывании рта. Поэтому данную патологию необходимо устранять еще в раннем возрасте. Цена на виниры является вполне доступной, к тому же их установка не занимает много времени, осуществляется опытными специалистами в стоматологическом кабинете.

Источник

Дисфункция ВНЧС — симптомы и лечение

Что такое дисфункция ВНЧС? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Горожанцева Александра Сергеевича, стоматолога-ортопеда со стажем в 23 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это частичная или полная потеря функций сустава: жевания, образования речи. Сопровождается появлением болей различного генеза, щёлканьем в суставе, потерей некоторого объёма движений нижней челюсти, заложенностью в ухе, головными болями, болями в ушах и прочих смежных областях (глазах, шее, спине).

Причинами дисфункций ВНЧС являются различные дефекты зубного ряда (положение зубов, их наличие или отсутствие) и патологии зубов. Со временем существующие дефекты приводят к рефлекторному нарушению координированной работы мышц, отвечающих за движение нижней челюсти и функций ВНЧС. Нарушение в работе этих мышц, в свою очередь, является причиной патологического изменения движений нижней челюсти во всех направлениях. Вследствие этого изменяется форма суставного диска и суставных поверхностей [1] .

Кроме того, причинами появления дисфункции ВНЧС могут быть:

- различные изменения со стороны психики ( неврозы , хронические стрессы) и вегетативной нервной системы (нарушения сердечного ритма и артериального давления) [16] ;

- парафункции (повышенная нецелесообразная активность) жевательных мышц (при нарушениях осанки);

- острая травматизация в области ВНЧС в результате несчастных случаев;

- эпизодические микротравмы или хронические травмы сустава в результате нерационального или некачественного протезирования зубов;

- травматическая окклюзия (патологическое состояние смыкания зубных рядов) вследствие заболеваний пародонта (например пародонтита);

- неправильное терапевтическое лечение (например завышенные пломбы) ;

- несвоевременное протезирование после потери состава зубных дуг (после удаления или выпадения постоянных зубов кроме восьмых в каждом сегменте — “зубов мудрости”) [8] .

Симптомы дисфункции ВНЧС

Первым признаком дисфункции, на которое может обратить внимание пациент, является щёлканье в суставе при движениях нижней челюсти. Этот симптом часто не сопровождается болевыми ощущениями.

Подозрения на дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава должны вызывать:

- боли в жевательных мышцах локального и разлитого характера;

- непроизвольное рефлекторное сжатие челюстей (при неудовлетворительной фиксации съёмного протеза, либо во время стресса);

- гипертонус мышц;

- бруксизм (скрежет зубами);

- быстрая утомляемость мышц при жевании.

На более поздних стадиях заболевания пациенты отмечают:

- невозможность жевания твёрдой пищи из-за боли или усталости жевательных мышц;

- появление триггерных (болевых) точек в мышцах;

- уплотнение тканей, обнаруживаемое при пальпации жевательных мышц;

- смещение нижней челюсти при открывании рта в стороны от центральной линии;

- рывки и неравномерность открывания.

В некоторых случаях происходит блокировка сустава в определённых положениях и, как следствие, невозможность полностью открыть рот.

Помимо этого заболевание могут сопровождать головные боли и заложенность в ушах. Боль может быть постоянного ноющего характера, что будет говорить о развитии синдрома Костена, который характеризуется болями в околоушной области [2] .

При клиническом обследовании в большинстве случаев у пациента обнаруживается нарушение прикуса вследствие движения зубов.

Перегрузка пародонта также часто сопутствует дисфункции сустава. Она проявляется болью при жевании в определённых участках. Причиной может быть нерациональное протезирование или завышенный пломбой прикус.

Патогенез дисфункции ВНЧС

На возникновение и развитие дисфункции височно-нижнечелюстного сустава влияет множество разных факторов. Одним из наиболее частых факторов развития патологии являются окклюзионные нарушения.

При этом происходит вынужденное перестроение суставных путей, вызывающее функциональную перегрузку в определённых участках пути. Дискоординацию движения суставных головок вызывают дегенеративные структурные изменения хрящевой ткани. Это проявляется дистрофией или острой травматизацией с последующим изменением рельефа суставной поверхности.

Шумовые симптомы (щёлканье в суставе) являются следствием резких движений суставной головки и уменьшением синовиальной жидкости. Изменение морфологии суставных поверхностей создаёт препятствия движению элементов сустава, преодоление которых рефлекторно вызывает такие шумовые явления.

Болевые ощущения обусловлены сдавлением сосудисто-нервного пучка биламинарной зоны (пространства между связками ВНЧС, в котором располагается пучок), растяжением связок и капсулы сустава, раздражением нервных сосудистых окончаний в окружающих сустав мышцах при их необычном тонусе.

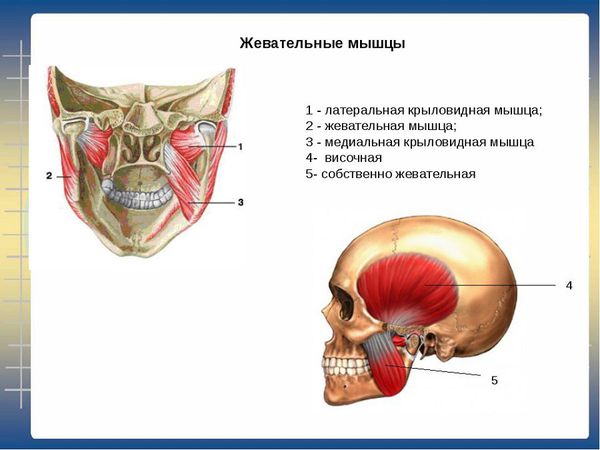

При исследовании взаимосвязи между наличием преждевременных окклюзионных контактов зубов (нежелательных контактов зубов, препятствующих их смыканию) и поражением жевательных мышц было установлено, что латеральные и медиальные крыловидные мышцы изменяют свой потенциал покоя и возбуждения на стороне преждевременных контактов, а височные и жевательные — на противоположной стороне [4] .

Последствием психологического напряжения бывают головные боли, зачастую вызванные ночным скрежетанием зубами. Причинами бруксизма может быть как множество отдельных факторов, так и их совокупность, но патологический эффект всегда одинаковый — перегрузка периодонта зубов, гипертонус мышц и стираемость зубов как следствие. В основном пациенты узнают о скрежетании случайно, когда их сожители слышат звук трения зубов. Подверженность бруксизму можно узнать опросив пациента. Часто эти люди непроизвольно сжимают челюсти днём при психологическом возбуждении [15] .

Таким образом перегрузка и травматизация хрящевых поверхностей сустава в сочетании со стираемостью, вызванной бруксизмом, приводит к патологической перестройке анатомии сустава.

Классификация и стадии развития дисфункции ВНЧС

Чёткой классификации дисфункций ВНЧС по видам изменений в анатомии и стадиям развития заболевания в данный момент не разработано. Но вне зависимости от причины патологии, изменения в суставе и окружающих тканях прогрессируют с течением времени. В клинической картине патологии выделяют два периода:

- Дисфункцию ВНЧС.

- Болезненный спазм жевательных мышц.

В первую стадию рентгенологически не выявляется серьёзных структурных изменений, больной может жаловаться только на щелчки при движении нижней челюстью.

Впоследствии без лечения происходит перестройка комплекса суставных хрящевых поверхностей и поверхностей суставного диска, скорость этих изменений зависит от многих факторов (пола, психической лабильности, протяжённости дефекта зубного ряда и т. д.). В тяжёлых случаях происходит отрыв, либо появление перфораций суставного диска. В зависимости от вынужденного положения нижней челюсти при движении и покое изменяется костная структура элементов ВНЧС.

Боль при дисфункции ВНЧС разделяют по происхождению:

- миогенная (мышечная): 20 % больных;

- артрогенная (суставная): 80 % больных [13] .

Боль имеет одинаковый характер вне зависимости от причины её возникновения. Оценка боли всегда сложна и неоднозначна. Болезненные ощущения возникают из-за гипертонуса мышц и появления в них уплотнений — триггерных зон. У некоторых пациентов к этому добавляется боль от перерастяжения связок сустава. Сила болей может сильно отличаться от пациента к пациенту. Большое разнообразие симптомов создает трудности: пациенты не знают, к какому врачу обратиться.

Осложнения дисфункции ВНЧС

Без проведения лечебных мероприятий или применения их в неполном объёме болевые симптомы могут стать менее интенсивными и перейти в стадию хронической, скрытой боли, которая проявляется неожиданно при совершении неловкого движения нижней челюстью во время разговора или жевания.

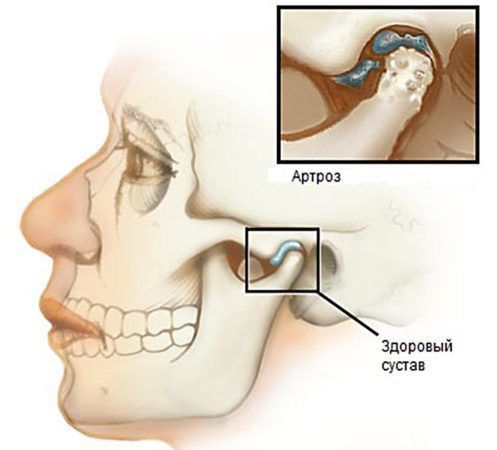

С течением времени из-за функциональной перегрузки происходит дистрофия хрящевой и костной ткани с последующей их убылью, что приводит к артрозу и последующему остеоартрозу . Развитие этих заболеваний является самым нежелательным исходом, так как сустав частично или полностью утрачивает свои функции и в этом случае вероятность восстановления движения в нём очень низкая.

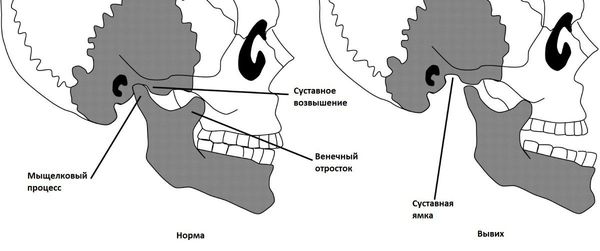

Растяжения связок и капсулы сустава приводит к привычному подвывиху и вывиху суставной головки [5] , вследствие чего суставная поверхность выходит за пределы функционального расположения. В таких случаях происходит блокирование движения сустава и требуется квалифицированная помощь для вправления.

Бруксизм, возникающий как патологический рефлекторный ответ на появление препятствий движению нижней челюсти, имеет множество отрицательных последствий. Повышенная постоянная нагрузка на связочный аппарат зуба приводит к его хронической травматизации . Последствия длительного течения этого заболевания зачастую необратимы в связи с низкой способностью волокон периодонта к регенерации [14] .

Диагностика дисфункции ВНЧС

Диагностика дисфункции ВНЧС начинается с детального анализа жалоб больного, уточнения анамнеза болезни и жизни, выяснения сопутствующих заболеваний, оценки общего состояния больного, особенностей телосложения, осанки, походки. Учитывается также аппетит в течение дня и психическая лабильность в целом.

Во время внешнего исследования головы и шеи обращается внимание на соотношение мозгового и лицевого отделов черепа, на взаимоотношение пропорций лица и его симметрию.

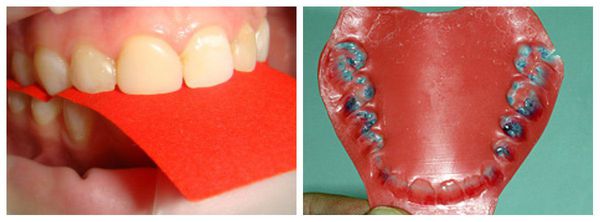

При осмотре полости рта в первую очередь определяют тип прикуса, величину резцового перекрытия, смотрят на отсутствие зубов в зубном ряду (на эти сегменты обращается особое внимание). Также оценивают количество и качество наложенных пломб, контакты пломб с зубами антагонистами, рациональность и качество изготовления зубных протезов, совпадение эстетических норм лица и зубных рядов.

При обследовании ВНЧС , необходимо определить:

- насколько подвижна нижняя челюсть (тугоподвижность, чрезмерная подвижность);

- в какой степени пациент может открыть рот (свободное открывание, ограниченное, затруднённое);

- имеются ли болевые ощущения при открывании рта;

- насколько плавные движения нижней челюсти;

- есть ли отёчность и западения в области суставных головок;

- чувствует ли пациент отражённые боли в суставе при нагрузке на ветвь челюсти в продольном направлении кверху.

При пальпации ВНЧС оценивают болезненность, положение и движения суставных головок при введении пальцев в наружные слуховые проходы. Аускультация является неотъемлемым методом обследования, так как в большинстве клинических случаев звуковые явления сопровождают дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава [10] .

Если вышеперечисленные методы обследования дают основания полагать наличие дисфункции сустава, необходимо сделать диагностические модели, выполнить окклюдограммы (отображение на воске взаимоотношений верхнего и нижнего зубных рядов при их смыкании) для установления контактов зубов антагонистов, опережающих смыкание зубных дуг челюстей.

При подозрении на дисфункцию ВНЧС обследование, проведённое без специальных методов, считается неполным. В первую очередь следует применить методы измерения силы жевательных мышц ( гнатодинамометрию ). Они позволяют оценить силу сжатия мышц и дифференцировать дисфункцию от остеохондроза шейного отдела позвоночника: при развитии дисфункции височно-нижнечелюстного сустава усилие сжатия становится в два раза меньше по сравнению с нормой и составляет около 50 Н (Ньютонов).

Визуальный анализ деформации позволяет оценить тяжесть деформации костных и хрящевых элементов сустава.

- Рентгенография в различных проекциях (прямая, боковая, аксиальная проекции), включая послойную, специальные укладки по Подерсу и по Шюллеру (косые проекции головы при рентгенографии).

- Томография или ортопантомография (с сомкнутыми зубными рядами и когда рот широко открыт) визуализируют костные элементы.

- Магнитно-резонансная томография, артротомография проводится для выявления смещения диска, определения характера и степени его деформации, диагностики нарушения целостности капсулы сустава [12] .

- Контрастная артрография применяется при подозрении на отрыв внутрисуставного диска, а также помогает в планировании операций пластики хрящевых элементов [6] .

В тяжёлых случаях, осложнённых сопутствующими патологиями (такими как синдром Костена, хронический вывих ВНЧС, сколиоз, защемление нервных пучков), обследование происходит комплексно, при участии врачей смежных с патологией специальностей — ревматолога, невролога и т. д.

Лечение дисфункции ВНЧС

Единого, универсального способа лечения дисфункций ВНЧС не существует. Лечению в полном объёме могут воспрепятствовать болевые ощущения, не позволяющие провести необходимые лечебные мероприятия.

Консервативная терапия позволяет снять острые проявления патологии, обеспечивает ослабление или полное исчезновение симптомов и восстановление функции нижней челюсти в полном объёме.

В снижении болевого синдрома эффективно помогает физиотерапия. Для уменьшения боли применяется флюктуоризация в области ВНЧС. Суть процедуры в применении переменного, частично или полностью выпрямленного электрического тока низкого напряжения с хаотически меняющейся частотой колебаний. Флюктуоризация помогает снизить болевой синдром после 2-3 сеансов. Если же миогенный характер боли обусловлен миозитом (воспалительным поражением скелетной мускулатуры) вследствие контактного вовлечения мышцы в воспалительный процесс, то лечение в первую очередь должно быть направлено на устранение причины воспаления.

Амплипульстерапия (терапия синусоидальными модулированными токами) показала эффективность при лечении миофасциального синдрома (хронического состояния, при котором в мышечной ткани формируются болевые точки), снижая тонус спастически сокращённых мышц.

Боли суставного генеза лечат назначением фонофореза с гидрокортизоном, что позволяет купировать боль в остром периоде и уменьшить явления воспаления.

Все виды лечения необходимо проводить под контролем электромиографии для оценки эффективности, уравнивания и приведения в норму электрических потенциалов мышц.

В ходе комплексного лечения сам больной должен выполнять миогимнастику после должного обучения технике проведения. Она включает в себя пассивные и активные упражнения на двигающие мышцы нижней челюсти и мышцы шеи. Пассивные упражнения проводятся без нагрузки, пациенту нужно выполнять разные движения нижней челюстью. Активные упражнения также включают различные движения нижней челюстью, но с нагрузкой (больной руками противодействует выполняемому движению) [3] . Упражнения необходимо делать 3 раза в день по 10-15 минут.

Для нормализации прикуса и окклюзионных нарушений используются специальные ортопедические лечебные методы — коррекция окклюзии и использование ортопедических конструкций (шины, каппы, накусочные пластинки, миостимуляция и т. д.).

Хирургические методы лечения применяются при серьёзных морфологических патологических изменениях в суставе. Основным показанием к хирургическому лечению является переднее смещение внутрисуставного диска.

Хирургическое лечение заключается в очаговой хондропластике диска или головки нижней челюсти с использованием аутохряща (чаще носового). Также возможно вправление диска и ушивание растянутых внутрисуставных связок и капсулы сустава. Эти методы являются агрессивными для сложной суставной системы и не всегда они дают хороший результат [11] .

В сложном вопросе лечения дисфункции ВНЧС н аиболее эффективной со временем показала себя схема с применением медикаментозной, мануальной терапии, физиотерапии и ортопедического лечения, направленного на восстановление зубного ряда и нормализацию прикуса.

Прогноз. Профилактика

В зависимости от степени патологических изменений костных, хрящевых функциональных элементов и связочного аппарата сустава, а также готовности пациента выполнять все необходимые назначения врача, прогноз может быть разным.

В начальных стадиях заболевания, когда нет видимых изменений структуры сустава, адекватная консервативная терапия показывает достаточно высокие результаты, формирующие благоприятный прогноз к излечению.

При высокой убыли хрящевых поверхностей, разрыве или перфорации внутрисуставного диска, а также костной деформации клинический исход остаётся открытым. Часто даже после оперативного вмешательства с целью замещения суставного диска, остеопластики и всех необходимых лечебных мероприятиях функции сустава могут быть восстановлены не в полном объёме.

Профилактические мероприятия многофакторны. Первичной профилактикой для предотвращения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является рациональное своевременное лечение дефектов зубного ряда и зубочелюстных аномалий. Также необходима своевременная коррекция вредных привычек (сжимание челюстей во время эмоционального напряжения, жевание ручек и карандашей, жевание на одной стороне челюсти и т. д.), способствующих возникновению патологии. Если рассматривать дисфункцию ВНЧС как психосоматическую патологию, необходимо включать в профилактику и лечение психологические методы (аутотренинги) [9] .

Вторичная профилактика направлена на предотвращение ухудшения состояния больного, что включает в себя профилактику повторных мышечных спазмов и профилактику спаечного процесса [7] .

Сложность физиологии ВНЧС обязывает чётко контролировать процесс лечения и оценивать его исход с целью устранения всех патологических факторов, приводящих к рецидиву.

Источник