- Как избавиться от чувства долга перед родными

- Как избавиться от чувства долга

- Что такое чувство долга

- Что говорят психологи?

- Что делать?

- «Совесть и долг перед родными не дают мне жить как хочется»

- Как избавиться от чувства долга перед родными

- Как избавиться от чрезмерного чувства долга перед родителями?

- Психология | Psychology

- Правила сообщества

- Как развивать ребёнка разговором? Простые советы

- Больше не хочу

- История

- Покончить с насилием в семье можно

- Как ломается самооценка и откуда берутся «неполноценные»

Как избавиться от чувства долга перед родными

— Почему я всем должна, — вырывается в сердцах у Анны. — Должна зарабатывать, заботиться о пожилых родителях, кидаться к ребенку по первому зову, забыть о своих желаниях и жить жизнью семьи?

— Ты просто устала, — сочувствуют подруги. — На самом деле ты так не думаешь. Ты женщина, жена, мать. Это твой долг, как долг мужчины — платить за женщину и ее обеспечивать.

Должны ли мы, кому должны, что именно должны и почему? Разбираемся в проблеме чувства долга — откуда берется это чувство, как от него избавиться и начать жить.

Чувство долга перед людьми глубоко вшито в прошивку — нельзя однажды проснуться и сказать себе, «все, я никому ничего не должен». С шаблонами мышления нужно поработать:

1. Найдите у себя ограничивающие убеждения из серии «любовь других людей надо заслужить», «я обязан объяснять свои действия», «оценка окружающих — самая правильная», «у каждого человека есть долг» и подобные. Замените их на расширяющие утверждения: «я имею право на любовь», «моя самооценка не зависит от мнения окружающих», «на первом месте для меня — мои интересы», «я могу отказать в помощи, если у меня нет ресурса».

2. Определите ваши ценности, выпишите их на листе в порядке приоритета: «мой комфорт», «семья», «супруг», «здоровье», «работа» и др. Запомните порядок в списке, когда начальник предложит задержаться на работе в ущерб ужину с семьей. Или когда приятель просит бесплатно проконсультировать, написать текст, сделать дизайн, отснять десять фотографий, «тебе что, сложно?». Вспомните, что в вашем списке «безвозмездная помощь манипуляторам» не значится — свободное время лучше посвятить себе и своим интересам. Не делайте то, что вам делать не хочется или неприятно.

3. Каждый раз, когда вы чувствуете дискомфорт при просьбе или требовании, задайте себе вопрос. Почему вы это делаете? Если ответ: «потому что я должна», попробуйте переформулировать на «я хочу». Если «я хочу» отзывается радостью — вы действуете из благодарности или желания помочь. Но если «я должна» оседает тяжким грузом, подумайте, что именно вы получили в долг? Просили ли вы об одолжении? Выдохните и с чистым сердцем скажите «нет».

Источник

Как избавиться от чувства долга

😉 Приветствую постоянных и новых читателей! Чувство долга: что это такое и почему оно не отпускает многих людей. Попробуем разобраться.

Наверняка вам приходилось, хотя бы раз в жизни, испытывать неопределенное чувство, когда ты будто бы кому-то чем-то обязан. А вот объяснить себе, почему возникают такие ощущения, способны далеко не все.

Что такое чувство долга

Если Вы постоянно находитесь в состоянии чувства долга, у Вас значительно падает самооценка. Появляется ощущение безысходности. Такой человек задумывается о собственной значимости, и, как правило, приходит к неутешительным выводам. В его жизни гораздо важнее становятся другие люди, нежели он сам.

Но каждый из нас должен проживать жизнь полноценно и ярко, а не находится в состояниимысли. В ситуации, когда человек вынужден доказывать окружающим и себе самому свою значимость, ухудшается его как душевное, так и физическое состояние организма.

Что говорят психологи?

Психологи определяют это чувство не иначе, как принятие на себя обязанностей других людей. Не стоит путать обычное чувство благодарности с чувствованием вины и пытаться загасить в себе это ощущение, выполняя за других их работу.

У многих людей возникает внутренний конфликт чувства и долга. В этом состоянии человек, общаясь с другими, начинает ощущать, будто бы он им чем-либо обязан. Но, как правило, причины, повлекшие за собой подобные переживания нужно искать в своем детстве.

Очень часто родители пытаются тотально контролировать свое чадо, не оставляя ему права самому принимать какие-либо решения. Постоянный контроль и завышенные требования могут привести к тому, что ребенок, столкнется с неспособностью принимать самостоятельные решения во взрослой жизни.

В детстве за него все решали родители, когда отдыхать, когда учить уроки, с кем дружить, чем заниматься в свободное время. Ребенок, о котором родители проявляют чрезмерную заботу, будет находиться в постоянном напряжении.

Ведь он боится сделать что-либо неправильно и этим разочаровать заботливых маму и папу. А итог зачастую очень плачевный. Во взрослой жизни такой человек подсознательно ищет помощи в принятии важных решений у других. Он не способен решить любой вопрос самостоятельно.

В изложенной проблеме поможет разобраться «Треугольник Карпмана», широко применяемый в психологии.

Что делать?

Что нужно, чтобы пагубное ощущение исчезло? Первое с чем необходимо определиться, это с теми людьми, перед которыми действительно есть вина. Стоит попросить прощения и отпустить ситуацию, особенно в том случае, когда это не касается денежных средств. Получив прощение, ощущение какой-то вины заменится на чувство благодарности.

Необходимо помнить, что никто никому ничего не должен. Вам не стоит подстраиваться под других людей и пытаться заслужить их одобрения. Каждый должен понимать, что только в его силах дать себе ощущение счастья. Так же не стоит навязывать свое мнение другим людям.

Помните, что, переживая чувство долга перед своими родителями или же любимым человеком, человек живет чужой жизнью, а не своей.

Решить эту проблему возможно. Необходимо признать ее существование и понять, что только сам человек может сделать свою жизнь комфортной и легкой. Каждый должен осознать, что его жизнь находится только в его руках и прожить ее нужно с честью и достоинством.

И напоследок, неплохой совет: попробуйте заменить слово «долг» словом «хочу». Вам станет намного легче воспринимать и выполнять то, что вы считаете обязанностями.

В этом видео дополнительная информация по нашей теме ↓

😉 Обсудим? Пишите комментарии к статье. Поделитесь в социальных сетях этой информацией.

Источник

«Совесть и долг перед родными не дают мне жить как хочется»

Я никогда не был женат, последние отношения закончились в 2016 году, с тех пор дальше мелких интрижек дело не заходило. Работа высасывает все соки, но платят хорошо. Впрочем, на свое жилье не хватает, живу с родителями. Я единственный ребенок в семье, в которой, помимо родителей, есть два пожилых родственника. Со всеми с детства тесные отношения, много времени проводили вместе. В меня много вложили, за что я безмерно благодарен. Сейчас родные болеют, да и на дачу надо кому-то ездить. Поэтому после работы я должен помогать по дому. Ругаюсь, но отказываться неудобно, ведь это мой долг. Гиперответственность и порядочность — мои спутники и на работе, которая иногда даже снится. Мне все время кажется, что я плохой сын, плохой работник, что надо больше помогать. Устал от всего. Вроде хочется личной жизни, но не понимаю, как втиснуть ее в свой график. Да и лень. Иногда выбираюсь куда-нибудь с друзьями, но в последнее время все реже — у всех семьи. Страшно, что годы идут, а ничего не меняется в жизни, а еще страшнее, что не знаешь, как вырваться, чтобы никого не обидеть и не спорить со своей совестью.

Денис, о каких переменах вы мечтаете? Хотите семью? Но в данный момент все функции семьи у вас заняты. Быт и семейное хозяйство либо на вас, либо на ваших родителях. Свободное от работы время вы посвящаете родственникам и все реже — друзьям. Мелкие интрижки решают потребность в физической близости. Зачем вам в такой картине мира жена? Пока ей в вашей реальности нет места. Вы ищете спутницу жизни? Какой она должна быть? Как вы видите ваши отношения? Каков будет ваш совместный досуг? Где планируете жить? Готова ли она будет все свободное время проводить вместе с вашей родней?

Что еще есть в вашей жизни, кроме изматывающей работы и родственников, которым вы всегда должны? Есть ли какие-то интересы, хобби, желания? Вы пишете, что вам страшно, что в вашей жизни ничего не меняется. Страх — это обратная сторона неисполнения желаний. То, что вы признаете наличие этого страха, уже здорово. Но что вы будете делать дальше? Просто бояться? Или решать ситуацию? Мой профессиональный опыт подсказывает, что чем дольше человек тянет, тем сложнее потом что-то менять и добавлять новое.

Еще вы часто упоминаете совесть и долг. Совесть — понятие относительное. Что вы вкладываете в него? Про долг вы сами решили или вам об этом сообщили? Помогать другим здорово, но во всем хороша мера. Вы же считаете, что должны всем и всегда, на работе и дома. У вас не остается сил, энергии, времени и, что самое страшное, желания жить собственной жизнью. При этом вы занимаетесь самобичеванием и ругаете себя, что вы «плохой сын и плохой работник». Как долго вы планируете жить в таком режиме?

Вы спрашиваете, «как вырваться, чтобы никого не обидеть?» Как вам кажется, возможно ли это? Вашим родителям и коллегам очень удобно пользоваться вами и вашим чувством долга. Вряд ли они легко согласятся «отпустить» вас, не попытавшись надавить. Вам, вероятно, тоже удобно жить и работать в таком ритме, иначе вы вряд ли позволили бы на себе ездить.

Источник

Как избавиться от чувства долга перед родными

Как я могу рассердиться на мать? Она говорит, что она устала. поэтому не пойдет с ней. Хотя что она сегодня делала? Ничего. чтобы устать.

А еще я не хочу, чтобы она устраивалась на мою работу, вернее, там, где я работаю. Не знаю, почему. Я бы об этом им сказала, но не знаю, как объяснить. Опять поймут не так. Мол почему это только мне можно там работать. А сестре нельзя. Почему это мы ее должны обделять. А она, я так поняла, метит туда.

А еще я не хочу, чтобы она устраивалась на мою работу, вернее, там, где я работаю. Не знаю, почему. Я бы об этом им сказала, но не знаю, как объяснить. Опять поймут не так. Мол почему это только мне можно там работать. А сестре нельзя. Почему это мы ее должны обделять. А она, я так поняла, метит туда.

Сестра, кто везет, на том и едут. Почему вы не можете высказать своим родным претензии? Никто же не говорит, что нужно устроить скандал с битьем посуды. Сядьте вместе и проговорить все моменты, кто кому чего должен. Но сдается сне, что вы на форум вынесли эту проблему только для того, что бы выговориться и ничего радикально в этой ситуации менять не станете.

А муж как реагирует?

Сестра, Ну вот так. Они могут и имеют наглость обижаться А вы нет? Пусть тоже привыкают к вашему плохому настроению. В конце концов нет у вас обязанности всем все устраивать.

Вы правы. НАДО поговорить НАДО. Но как представлю реакцию мамы, так сразу в дрожь бросает. Только не поймите не правильно. Она не будет скандалить. Никаких повышенных тонов. Она просто благородно промолчит, гордо опустит глаза. И сделает вид (может так оно и будет на самом деле) глубоко разочаровавшегося человека. И тем самым она мою совесть растопчит как какое-то насекомое. Лучше б она скандалила.

почему вообще взрослого человека, имеющего детей надо за ручку водить и трудоустраивать??

Мама — это святое, но тащить на себе великовозрастную девицу вы не обязаны. Поговорите с сестрой, если у нее есть свое жилье в городе, зачем она живет с вами? Там тесно ей? Скажите, чть с ее приездом стало тесно вам. Родственники родственниками, но не понимаю, зачем жить табором, если есть нормальная альтернатива? Скажите сестер, что она взрослый человек, пусть учится решать свои проблемы сама или вы ей до пенсии сопли подтирать будете? Пусть потом маме жалуется, если хочет. Это ваша жизнь и только вы решаете, как ею распорядиться.

Пошли их лесом,иначе без мужа и семьи останешься, у вас не было выбора иметь такую избалованную и наглую сколько ни помогай еще наглеть станут, потом ссоры и вражда, прогноз ясен.

Скажите им, что нужно серьёзно поговорить. Они будут избегать этого разговора, догадываясь, о чем он будет. Как би ни было трудно морально, Вам придется поставить все точки над i. Скажите, что у них есть свой дом, пусть переезжают, чтобы сохранить мир между вами. Что вы не бросаете их, а поможете, если нужно будет. Но у вас своя семья, и семья живет своей жизнью. Мало ли что может быть между мужем и женой. А посторонние люди мешают. Сестра-взрослый человек, пусть научится сама решать свои проблемы. Они, конечно, не поймут, со слезами, соплями уйдут, проклиная вас, но зато вы получите моральное удовлетворение, что сделали все, что от вас зависело и спокойную жизнь. Хотя, конечно, будет грызть маленькое чувство вины и будет греть маленькая надежда, что когда-нибудь они поймут тебя. Зато в семье мир и покой.

Источник

Как избавиться от чрезмерного чувства долга перед родителями?

Вопрос очень конкретный, который требует большого количества уточнений и контекста отношений с родителями на протяжении всей жизни. Обычно мы делим состояние относительно вопроса на то, как это было ранее и то, как это чувствуется сейчас. За что конкретно вы чувствуете свой долг перед родителями? Когда это чувство появилось? Каким оно было изначально? Как оно трансформировалось? Что лежит “внутри” того ощущения или чувства, которое приходит к вам первым? Есть ли там что-то ещё? Что такое чувство долга для вас. В зависимости от ответов, нужно двигаться дальше в исследовании.

Лично мне с самого детства отец рассказывал одну притчу, которую ему рассказывала его мама.

Она называется “Притча об орлице” (разные версии легко гуглятся).

В скале недалеко от берега посреди моря в гнезде жила Орлица с тремя орлятами. Однажды сильный прилив грозил затопить гнездо и Орлица решила перенести своих орлят на берег. Они ещё не могли лететь сами, поэтому ей пришлось переносить их на себе. Она взяла первого Орлёнка и над морем спросила его: “Когда я буду старая, ты будешь также заботиться обо мне, как я о тебе сейчас?”. “Конечно, мама! Ты же кормишь меня и ухаживаешь за мной, и вот теперь ты меня тоже спасаешь, конечно я буду о тебе заботиться!”. Услышав это, орлица отпустила орлёнка и он упал в море. Такой же вопрос она задала второму орлёнку, получила такой же ответ и тоже его отпустила в море. Когда же она спросила третьего, то он ответил ей: “Да, ты кормишь меня и оберегаешь, но когда я вырасту, у меня будут свои дети, я буду заботиться о них”. Орлица перенесла орлёнка на берег.

Психология | Psychology

7.8K постов 43.3K подписчиков

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

Я выскажу очень непопулярное мнение.

Ребенка заводят родители для себя, в результате своих хотелок «утютю хочу маленького, я буду с ним на рыбалку гонять, а я буду с ней платьица шить», вот в таком вот духе. Кто то заводит себе сразу подавателя воды в старости. Кто то просто недумая ррраз и настрогал потомство.

В любом случае рождение ребенка было решением родителей, они его рожая согласны были с тем, что он будет требовать жрать, спать и одеваться и время ему еще уделять надо, воспитывать и быть за него ответственным 18 лет. Разве к кому то приходил ребенок и говорил «пожалуйста, родите меня, а я за это вам то то и это» ? Исключительно собственное желание.

И как то нечестно получается, родили вы для себя, а ребенок должен вам что то.

Нет господа, это вы обязаны ребенка вырастить, воспитать и желательно, что бы не плодить нищету обеспечить ему старт в жизни хороший.

А дальше продолжайте жить для себя, заботьтесь о себе, о своей будущей старости. И не трогайте нового человека, у него своя семья, пусть он о ней заботится.

обожаю непопулярные мнения, они всегда отражают то, что люди боятся признать в глубине души. Не забываем еще что и чувсвство долго, это частные случай чувсвта вины, поэтому его надо гнать нафиг. НУ и как показывает практика, чем больше родители воспитывают «помошника» на старость, тем больше разочарования они получат, когда их просто сдадут в богодельню.

Не вижу ничего плохого в богодельнях, как вы их назвали, там человек живет под присмотром врачей или медсестер, в компании с людьми его же эпохи. Дети могут приезжать, забирать на выходные и праздники.

Я сыну так и сказала, няньчиться со мной не нужно в будущем, дом престарелых (богодельню) или в крематорий, если ласты склею. Никаких, нафиг, кладбищ и на всю жизнь ярмо убирать там.

А я и не подразумеваю что это плохо, это родители так в основном считают, что мол дети от них избавляются. Не все как вы считают, многим надо чтобы к ним ходили на моглики и так далее, вот только им не все ли равно уже будет. Память в любом случае останется, а все эту показушнечиство с пышными похоронами и так дале.. ну так себе.

alligatorus, более, чем созвучно с моим представлением о создании семьи. Особенно 2-я часть вашего комментария. Но. Такое возможно разве что «в вакууме» или в хорошем сценарии фильма с элементами хеппи-энда. На практике же, почему-то, чаще всего получается одно и то же «я ради тебя все — а ты такой/такая неблагодарный». Просто в большей или меньшей степени запущенности. Мне 30, своих детей пока нет и сужу по взаимоотношениям со своими родителями и тех же знакомых и друзей — со своими. Просто кто-то больше заморачивается этим, кто-то меньше.

Ну наверно потому, что нельзя изменить уже взрослых людей. Ну вот как менять человека которому 50 лет и который всю жизнь считал, что у него растет подаватель воды?

У меня с матерью такие же отношения были, тяжело было очень пересилить вбитые с детства установки, годам к 30 только избавился от чувства вины и обязанности. Сколько это мне и моей семье проблем принесло!

Сейчас стараюсь и вроде успешно к сыну подобный эгоизм не применять. Что будет дальше? Не знаю. Будет ли он к своим детям относиться так же или нет — покажет время.

совершенно не соглашусь, тогда давайте выкинем нафиг традиции, народную мудрость, понятие Род и продолжение рода, уважение предков, передачу навыков от родителей к детям, пусть ваш ребенок исповедует другую религию , говорит на чужом языке, не гордится своими предками и в 18 лет его пинком под зад. ты всё получил что надо а дальше гуляй как знаешь.Вот такие взгляды — это для гомосеков и для тех, кто не собирается плосле себя оставить что-то — «я ж некому и ничем не обязан». такие взгляды сейчас специально распространяются для того, чтобы не создавали семьи, не рожали детей, чтобы люди были одиноки, а по одному их , дураков, перемолотить раз плюнуть. Люди, которые не помнят прежнего мягко говоря глупы — ведь опыт прошлых поколений облегчает путь и умные стараются учиться на ошибках прошлого, а дураки повторяют снова и снова.

У тебя любовь умерла или не было вовсе?

Нет, я просто покакал

Как развивать ребёнка разговором? Простые советы

Я недавно запустил группу в телеге «Развиваем разговором». Там публикуются советы как развивать ребёнка через разговор. Накопилось уже 10 советов, решил опубликовать их здесь.

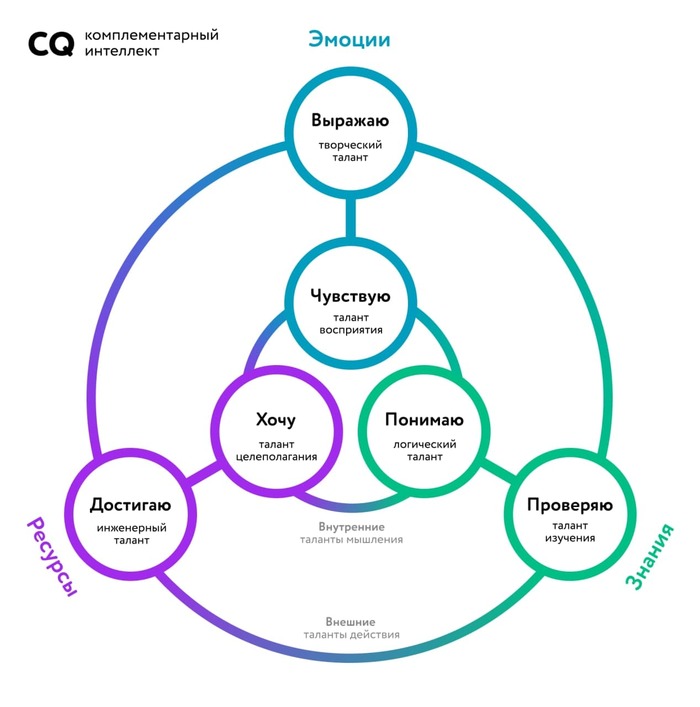

Все советы базируются на системе развития талантов «Комплементарный интеллект» (CQ). Проще говоря, каждый разговор с ребёнком будет развивать один из шести базовых талантов:

— Талант восприятия. Спектр чувств и знаний, которые человек прожил и может узнать.

— Творческий талант. Способность использовать доступные ресурсы для выражения чувств и знаний.

— Талант целеполагания. Спектр целей, которые человек перед собой ставит.

— Инженерный талант. Способность использовать доступные ресурсы для достижения поставленных целей.

— Логический талант. Спектр свойств, взаимосвязей, причин и следствий в объектах и явлениях, которые человек понимает.

— Талант изучения. Способность использовать доступные ресурсы для поиска новых свойств, взаимосвязей, причин и следствий в объектах и явлениях.

Когда смотрите с детьми мультики, иногда спрашивайте: «Почему герой так поступил?».

Например, Маша в очередной раз навела беспорядок в доме у Медведя. Спросите: «Как ты думаешь, почему она так сделала?». И послушайте, что отвечает ребёнок. Задайте уточняющие вопросы. Ничему учить не надо. Просто обращайте внимание ребёнка на мотивацию героев.

Когда он привыкнет рассуждать на тему мотивации мультяшек, сместите фокус внимания на самого ребёнка. Например, когда он не положил игрушки на место, попросите его объяснить мотивацию этого поступка.

Таким образом мы развиваем талант восприятия. В области эмпатии и саморегуляции.

Просите находить общие свойства двух предметов.

Например, за столом можно попросить найти общие свойства тарелки и кружки. Они белые, могут разбиться, нужны для еды, сделаны людьми. В них можно что-то положить и они всегда лежат на кухне. И так далее.

Соответсвенно, надо объяснить что такое «свойство». Когда ребёнок остановился, подскажите какие он упустил, чтобы в будущем он видел больше.

Таким образом мы развиваем логический талант. Логика, как игра в Лего. Кубики — это свойства. Поиск взаимосвязей — соединение кубиков. Чем больше «кубиков» в каждый момент видит человек, чем больше их хранится в голове, тем больше взаимосвязей он видит. И тем сложнее они могут быть.

Продайте друг другу вещь.

Возьмите любую игрушку, например, мячик. И попросите ребёнка разрекламировать его так, чтобы вы его купили.

Пусть он расскажет, что с мячиком можно играть, как много эмоций игра дарит. Что мячик очень красивый. Что других таких мячиков больше нет.

Отказывайтесь покупать сразу, задача сделать так, чтобы ребёнок искал больше доводов (ресурсов) для достижения цели. В конечном итоге, «купить» всё же стоит, чтобы дать положительную обратную связь.

Купить — значит согласиться купить. Любой формат денег сюда вмешивать не обязательно.

Потом сами попробуйте продать ребёнку мячик или любой другой предмет. Думаю, вам будет очень интересно наблюдать за реакциями на ваши попытки втюхать ему то, что и так его.

Таким образом мы тренируем инженерный талант. Способность видеть и эффективно использовать доступные ресурсы для достижения цели.

Обсудите на что можно потратить 1000 рублей

Надо найти как можно больше вариантов. Купить игрушку, сходить пообедать, купить растение в горшке, съездить в музей, оплатить подписку на Netflix. Когда закончатся варианты — поищете ещё идеи в интернете.

Таким образом мы развиваем талант целеполагания. Расширяем спектр целей, которые можем достичь доступными ресурсами.

Важно уловить разницу между талантом целеполагания и инженерным талантом. У них разный фокус внимания.

Инженерный талант — цель есть, нужно разобраться с ресурсами для достижения цели.

Талант целеполагания — ресурсы есть, нужно разобраться с целями, которые ресурсы позволяют достичь.

Поиграйте в игру «Я победил»

Правила простые. Надо доказать, что ты победил:

— Я победил, так как в этой игре побеждает тот, кто предложил в неё играть.

— Нет я победил, так как сегодня вторник, а по вторникам это правило не действует.

— Хорошо, победил ты, но по правилам побеждает тот, кто разрешил победить другому игроку.

— Тогда ты победил!

Игра бесконечная. Правила можно придумывать на лету. Задача игроков предлагать новые условия и не повторяться.

Процесс придумывания новых правил увлекателен и сложен, хоть так и не кажется на первый взгляд. Обоим игрокам нужно строить всё более хитрые конструкции доводов для продолжения разговора.

Таким образом мы тренируем софистику. И развиваем инженерное мышление, так как надо искать дополнительные доводы (ресурсы) для достижения цели.

Поиграйте в игру «Как это использовать?»

Выбирается любой предмет, затем участники по-очереди говорят как этот предмет можно использовать:

— Пусть будет стул.

— На стуле можно сидеть.

— С помощью стула можно что-то достать.

— Стул можно разломать и использовать, как дрова.

— На стул можно положить вещи.

— Стулья можно поставить вместе и спать на них;

— Стул можно съесть, если ты древесный жук.

— Из стула можно сделать меч и щит.

— Из стула можно сделать маленький плот.

— Если стул перевернуть, то можно играть в игру «Накинь кольцо».

«Как это использовать» — сложная игра. Чем дальше, тем сложнее. Нужно в воображении разобрать предмет на детали и материалы. Прокручивать в голове разные комбинации их использования. Детально представлять форму и размер. Всё это подсказки к решению.

Таким образом мы развиваем целый комплекс талантов:

— Инженерный талант. Анализируем доступные ресурсы.

— Талант целеполагания. Расширяем спектр целей, которые можем достичь с помощью ресурсов.

— Талант восприятия. После игры, при взгляде на предмет, будет всплывать больше ассоциативных связей. Будет расширено восприятие.

Навык посмотреть на предмет и его функции с другой стороны необходим, чтобы во-взрослой жизни, при решении задачи, идти не только по самому очевидному маршруту.

Покажите как выглядел Эйнштейн в детстве.

В школе детей окружают портреты старых бородатых учёных. Ребёнок не может себя ассоциировать с ними: «Они не такой, как я».

Позже эта мысль преобразуется в психологическое ограничение: «Успешные люди обладают чем-то, чем не обладаю я». Поставить эту мысль под сомнение лучше в детстве. Показать как выглядели успешные люди, когда были маленькие. Посмотри, они были такие же, как ты.

Таким образом мы развиваем талант восприятия. Как себя, так и окружающих.

Смотрите мультики, которые развивают кругозор. Малышам подойдут «Малышарики». Детям постарше зайдёт «Пин-код».

Оба сериала великолепны. Особенно Пин-код, который знакомит с наукой. И не давайте детям смотреть «Маша и Медведь».

Обсуждайте архитектуру, когда гуляете или едете на машине.

Можно начать с очень простого вопроса: «Какие дома тебе нравятся?». И обязательно уточнить: «А почему?». Расскажите какие дома нравятся вам. Покажите фотографию дома, где выросли. Посмотрите в интернете необычные здания.

Таким образом мы развиваем талант восприятия. Глядя на дом, два ребёнка видят разный объём информации. Он зависит от количества ассоциаций, которые всплывают через детали дома. Обсуждая архитектуру, вы поможете ребёнку видеть больше просто гуляя по городу.

Поиграйте в «Данетки»

Всё, как обычно, загадываете предмет, а ребёнок должен угадать что это за предмет. Вы можете отвечать только «Да» или «Нет». Потом меняетесь местами.

— Это больше холодильника?

— Это больше микроволновки?

— Это есть у нас дома?

— В какой комнате?

— Бывает в разных.

Когда играешь много раз, постепенно формируется алгоритм решения: размер, расположение, материал, функции и так далее. Быстро прогоняешь вопросы по алгоритмы и получаешь ответ.

Чем больше играешь, тем сложнее становится. Придумывающий слово напрягает мозги для обхода алгоритма, остальные модернизируют алгоритм. Не игра, а научный консилиум.

Понимание концепции алгоритмов — важная составляющая таланта изучения. Способности исследовать мир с целью получения новых знаний.

Канал «Развиваем разговором» в телеграм ведут два человека: Кеша и Юля. Мы рассказываем как развивать ребёнка через разговор.

Кеша Скирневский. Спикер TEDx, предприниматель, основатель Сказбуки (обучающее приложение для детей №1 в России), автор системы развития талантов «Комплементарный интеллект» (CQ) и Бытовой модели мышления. Автор свыше 100 статей о мозге.

Юля Илюхина. Победитель конкурса «Воспитатель года Кубани». Наставник пяти лауреатов конкурса «Воспитатель года России». Доцент дошкольной кафедры Института Развития Образования. Соавтор образовательных программ «Школа Супергероев».

Больше не хочу

Приучаю сына-шестилетку к самостоятельности. Началось с простого — помыть за собой кружку. Пару дней мыл, всё получалось. На третий день ставит кружку в раковину и уходит. Спрашиваю:

— Сынуль, а как же за собой посуду помыть?

— Знаешь, мам, пару раз пробовал, мне не понравилось. Больше не хочу.

История

знакомый недавно рассказал историю. в общем, поссорился он со своей женой на почве того, нужно ли давать деньги детям или нет. он говорит, что детям денег давать не надо, ибо если им нужны деньги, то пусть идут и зарабатывают сами. а жена говорит наоборот, что деньги давать надо, ибо пока они учатся, они заработать сами не смогут. муж говорит, что в их возрасте он уже сам деньги зарабатывал, ибо ему их никто не давал. так они и спорят. детям 6 и 8 лет.

Покончить с насилием в семье можно

Насилие над психикой – бесшумно. О нем не говорят в обществе, в средствах массовой информации, молчат и сами жертвы насилия. Психологическое насилие не оставляет следов на теле и практически незаметно. Это самый распространённый вид домашнего насилия. Его воздействие приходится на личность жертвы, на психику и может привести к различным расстройствам.

Ежедневно вы встречаете таких парней и девушек, кого унижают дома, родители или другие родственники, но вы никогда не догадаетесь об этом. Перед вами может быть сколь угодно весёлый и открытый человек, но у которого на самом деле в душе скребут кошки.

Часто бывает так, что эти ребята продолжают подобное поведение и в собственной семье, со своими детьми. Вот такая выученная модель поведения.

Но это можно остановить. Можно выбрать путь любви, уважения, принятия.

С помощью терапии или для начала с признания того, что то, что происходит с вами — не нормально, что вам это доставляет боль.

Работа будет долгой, болезненной, но если пойти по другому пути, пути любви, то с большой долей вероятности вы сможете залечить душевные раны и выйти из этого круга.

Как ломается самооценка и откуда берутся «неполноценные»

Уверен, многие из вас знакомы с вопросом «как воспитать ребенка с заниженной самооценкой?» примерно на уровне «если постоянно ребенка критиковать и всячески смешивать его с дерьмом, то мы получим ребенка с ЗС» (Заниженной Самооценкой), и это, безусловно, верный ответ, однако это далеко не вся истина. Многие менее очевидные её аспекты от большинства продолжают ускользать. Давайте же попробуем пролить на них свет.

Для начала разберемся, из чего складывается самооценка ребенка, из каких конкретно деталей и моментов его жизни. Здесь, на первый взгляд, всё просто: из того, как его одобряют родители и одобряют ли они его вообще, как они реагируют на его успехи и неудачи. В целом это верно и рождает в нашем сознании интуитивно понятную «накопительную» модель – вот есть некий сосуд, и чего мы в него больше накидаем (позитивных поощрений или негативных отзывов), такой «раствор» мы на выходе и получим, такой и сложится самооценка ребенка. Если больше ругали, чем хвалили – получим «неполноценного». Но здесь вмешивается некая неочевидность функционирования человеческой психики, и особенно – психики детской (из-за того, что работает она несколько иначе, чем психика взрослого).

В чем же эта неочевидность заключается? Почему просто периодически говорить ребенку, какой он молодец пусть и важно, но часто недостаточно? Почему «словесный метод» не обязательно предотвращает формирование заниженной самооценки?

Чтобы это понять, нужно в первую очередь знать о стремлениях ребенка. Тех самых, о которых мы к своему взрослому состоянию надежно и благополучно забываем, из-за чего утрачиваем важный мостик к пониманию не только других детей, но даже и самих себя в детстве, своего внутреннего «Ребенка» (но об этом в другой раз). С самого рождения и до раннего подросткового возраста – 11-12 лет – главное стремление ребенка, являющееся его своеобразной глобальной сверхзадачей – это получение уверенности, что он в этом мире любим и нужен и, собственно, получение ощущения любви, одобрения и принятия от родителей. Это очень важная и базовая опора полноценной личности, без которой её развитие идет с большими трудностями и через пень-колоду. Для изыскания подтверждений того, что он со своей сверхзадачей справляется, ребенок применяет все доступные его возрасту пути и средства, всё его существо чутко настроено на восприятие малейших колебаний и изменений интересующей его материи – родительского отношения. Родительские слова здесь выступают далеко не настолько же выразительным сигналом, как родительское поведение, даже различные невербальные его детали и мелочи (которые взрослые редко за собой в полной мере замечают, в отличие от ребенка – он замечает всё).

При этом важно понимать, что ребенка интересует не только то, как к нему относятся, но и то, какую роль он в семье играет. Например, если ребенок будет лицезреть мучения своих родителей (а особенно если это мать\отец-одиночка), которые, не щадя себя, гробят здоровье для обеспечения его, ребенка, нужд (вкалывая на двух-трех работах, например), то он вполне может решить, что он виноват, что он – обуза, из-за которой страдают самые близкие ему люди.

Схожий эффект может сложиться в неблагополучной семье, в которой дело идет к распаду брака, усугублению разлада между родителями, частыми их конфликтами и прочими сопутствующими «прелестями». Из-за такого свойства детской психики как «генерализация» ребенок вполне может решить, что родители ссорятся из-за него, что он –главная причина конфликтов или, как минимум, лишняя причина усугубления ситуации, мешающая родителям свободно разойтись, создающая лишний повод для постоянных конфликтов. Отчасти это оказывается правдой, но ребенок-то воспринимает это «генерализованно», сразу делает глобальные обобщающие выводы, выводя все стрелки на себя. Например – «я обуза», «из-за меня только проблемы», «всем было бы лучше, если бы меня не было». И это пусть ещё не заниженная самооценка как таковая, но жирный пролог к ней. И к более серьезным проблемам тоже.

Однако, семье даже не обязательно быть в каком-то серьезном кризисе, чтобы детская самооценка могла пострадать. Сильно влияют на неё и такие моменты, которые большинство даже не воспринимает как угрожающие для психики их чада. Классический пример – порядок рождения. При обращении человека с проблемами самооценки можно практически наверняка угадать, что он был не единственным ребенком в семье. Наличие более, чем одного ребенка автоматически создаёт риски для самооценки как минимум одного из детей, а часто и всех сразу.

Как это работает? Очень просто. Как мы выше уяснили – у любого ребенка есть сверхзадача получения уверенности, что он нужен этому миру (в лице родителей). И наличие\появление в этой системе другого ребенка сразу вносит серьезные коррективы – у ребенка появляется конкурент. Причем работать это может в обе стороны (и от старшего к младшему, и от младшего к старшему) с некоторыми особенностями. Старший ребенок, после появления новоприбывшего, поневоле оказывается оттеснен из родительского внимания. Ведь младенец требует повышенной заботы, ему уделяется очень много времени и сил. При виде этого, у старшего ребенка может возникнуть ощущение, что он больше не нужен, что его теперь не любят. Чаще всего, это выливается в явление, которое получило название «синдром первенца» — особое состояние самооценки ребенка, при котором он начинает воспринимать свою ценность только в разрезе своей полезности для родителей. Ведь на старшего ребенка часто перекладывают долю обязанностей по заботе о младшем, от него начинают требовать помощи родителям и большей самостоятельности («ты ведь уже не маленький!»). Он приучается понимать, что он ценен и заслуживает одобрения, только когда исполняет требования, только когда он «правильный» и «удобный».

Сценарий «от младшего к старшему» работает немного иначе и актуализируется у младшего ребенка только в таком возрасте, когда он становится способен сравнивать себя с окружающими. Разумеется, он сразу обнаруживает, что перед успешным выполнением его Сверхзадачи часто возникает препятствие – старший ребенок в семье. Который уже более развит, больше всего умеет, который выше, сильнее, умнее (просто в силу старшинства). На этом этапе младший ребенок уже постепенно теряет своё исключительно право на внимание родителей, потому что он уже перестал быть младенцем. Он начинает изыскивать иные способы удерживать внимание родителей и получать их одобрение. А в этих способах у него слишком часто оказывается уже более умелый старший конкурент.

Оба этих сценария с довольно большой вероятностью могут стать прологом к проблемам с самооценкой. Серьезность этих проблем прямо зависит от того, насколько успешен был ребенок в конкуренции за родительское внимание и одобрение. Осмелюсь заявить – хотя бы один из двух конкурентов с большой вероятностью получает как минимум скрытую ЗС. Разница будет только в том, что старший ребенок чаще получает скрытую неконкурентную ЗС, с обостренным чувством долга, самоотверженностью, трудолюбием, пренебрежением своим здоровьем (при хотя бы относительно успешном конкурировании, при срыве конкуренции все может быть намного печальнее), а младший ребенок имеет больше шансов получить конкурентную, «ущемленную» заниженную самооценку, часто на всю жизнь сохраняя в себе обостренное стремление конкурировать и кому-то что-то доказывать (см. предыдущий пост). Но это лишь усредненное и вероятностное описание наиболее частых типажей.

Впрочем, сценарии такого рода я отношу к наиболее общеизвестным. Про влияние порядка рождения известно очень давно и много где можно столкнуться с описанием этого механизма (по этой же причине не будем подробно в тему углубляться и охватывать семьи с 3+ детьми). Перейдем же к менее очевидным аспектам.

Одним из важнейший и часто упускаемых факторов влияния на детскую самооценку является родительский уровень притязаний в воспитании. Иначе говоря — то, что и в каких масштабах родители от ребенка требуют. Адекватность и осуществимость этих требований.

Здесь наиболее интуитивным является сценарий родительских амбиций. Когда ребенка используют как средство самоутверждения, как витрину родительских достижений и «галерею славы» для родительского эго. Вред такого подхода для самооценки наиболее нагляден. Однако намного чаще (особенно в нашей многострадальной стране) встречается сценарий «кризисной компенсации», который уже не так очевиден. Попросту его можно описать как «родители пережили некоторое дерьмо и очень не хотят, чтобы их дети пережили подобное». На первый взгляд, в таком родительском желании нет ничего плохого, и даже напротив – оно очень даже хорошее. Однако, поскольку родителей в этом стремлении подгоняют иррациональные страхи, тревоги и опасения, то такое «благое намерение» часто получает чрезмерную, неадекватную реализацию. Например: откуда у нас берутся «синдромы отличника», тревоги и депрессии по поводу учебы (вплоть до суицидальных импульсов из-за плохой успеваемости или угрозы отчисления)? Правильно – потому что родители с детства нам внушали, что получение образования – самая важная наша задача, от которой зависит всё наше будущее. Из-за этого у нас часто складывается впечатление, что наша успеваемость – главный критерий оценки нашей успешности\полноценности. А почему же наши родители так делали? Потому что они о нас очень беспокоились, они хотели нам благополучия и финансовой самодостаточности в будущем, и ради этого, сами того не замечая, часто делали нас неблагополучными и несчастными в нашем детском, подростковом (а иногда даже и юношеском) настоящем. Создавали точку опасного напряжения и «крена» в здании нашей самооценки. У многих именно на этапе учебной самореализации взрывается загодя заложенная родителями в фундамент нашей самооценки «бомба». Вскрываясь «букетом» психологических проблем.

Впрочем, сценарий с учебой не единственный, относящийся к данному типу сценариев. Есть ряд оных, связанных с вопросами пола. Например, часто ждут ребенка одного пола, а появляется другой. Классическое «хотели мальчика, а получили девочку». И ребенку, поверьте, очень рано станет об этом известно по поведению родителей. Он будет расти с ощущением, что он изначально «неправильный», ущербный, что он уже по факту своего рождения расстраивает родителей и ему в этом мире не вполне рады (даже если на словах его убеждают в обратном). Это может стать прологом для довольно тяжелого внутреннего конфликта, направленного на отторжение собственного тела и пола. И это, не считая собственно ЗС.

Ещё одна «гендерная» вариация сценария – связана с представлениями о «мужественности» и «женственности» у родителей. Бывают ситуации, когда отношение родителей к таким темам может быть обострено собственным травматичным опытом. От мальчика с повышенной настойчивостью могут требовать быть «сильным и мужественным», а от девочки – «красивой и женственной». И, опять же, далеко не всегда ребенок может справиться с такой ролью. Он будет чувствовать, что он нужен и любим только в той мере, в которой он исполняет требуемую роль. Что его-настоящего не принимают и не любят. Отторжение в ребенке родителями одних черт и качеств (реальных) ради других (желаемых) создает и во внутреннем мире ребенка подобный же конфликт, заниженную самооценку, вкупе с неприятием, отторжением себя. Особенно сильно это проявляется, если особенности ребенка резко контрастируют с желаемым для родителей его образом. Например, если мальчик ранимый, субтильный и чувствительный, а не сильный\смелый\«умеющий за себя постоять», если девочка не соответствует требуемым стандартам красоты, если она не грациозна и больше любит «мальчишеские» увлечения и занятия, а не «игру» в женственность, кокетство и тщательный уход за своей внешностью. Сценарий с созданием конфликта между реальным и желаемым в ребенке далеко не ограничивается «гендерными» моделями и может проявляться великим множеством путей, я выбрал этот вариант лишь из-за наглядности иллюстрации.

Ситуацию в таких сценариях не спасает даже то, что у родителей есть какое-то благое оправдание их завышенной требовательности – чаще всего это забота о будущем ребенка, опасение, что он не будет справляться с какими-то жизненными трудностями. Однако, таким путем мы слишком часто получаем лишь создание неблагополучия у ребенка здесь и сейчас ради потенциального предотвращения некоего мнимого его неблагополучия в будущем. Особенно это свойственно «тревожным» родителям. В каком-то смысле, благие родительские оправдания их требований и беспокойств даже играют здесь злую шутку – ведь ребенок косвенно лишается права хоть как-то отстаивать свои границы и интересы, протестовать против тех или иных требований. Ему всегда на это возразят, что «это же ради твоего блага», «я же за тебя беспокоюсь», и прямо или косвенно пристыдят, навяжут чувство вины, что он «не ценит родительской любви и заботы», что он «проявляет жестокость и черствость, раня родительское сердце». По итогу, это лишь создаст привычку у ребенка (даже во взрослом состоянии) держать свои протесты при себе, подавлять в себе стремление отстаивать свои границы и интересы, считать их чем-то неуместным и стыдным. Такой ребенок пронесет в себе через всю жизнь подсознательное чувство вины.

Это подводит нас к другому важному аспекту, который очень часто упускают даже в благополучных на первый взгляд семьях. Самооценка ребенка строится в первую очередь на родительском принятии. Однако принимать нужно не только пол, внешность, способности и достижения ребенка, но и его внутренний мир тоже. Залог здоровой самооценки – в том, чтобы с ребенком велся диалог, в котором он мог бы честно делиться своими мыслями, переживаниями, живыми эмоциями и реакциями на происходящие вокруг него вещи, получать живую же родительскую «обратную связь». Важно проговаривать с ребенком то, что, почему и зачем делают в отношении ребенка родители, почему в семье возникают те или иные кризисы, что нужно сделать, чтобы их преодолеть. Потому что иначе ребенок все равно сделает для себя выводы, но с присущей ему генерализацией и «катастрофизацией». Семьи, в которых выражение своих чувств и переживаний находится под прямым или косвенным запретом уже создают для самооценки ребенка достаточно шаткую опору. Одна из моих клиенток предложила хороший критерий определения, есть ли в семье такой запрет – «Можешь ли ты позволить себе расплакаться перед родителями».

Фактически, можно заключить, что главные причины нарушения самооценки в детстве – это прямое или косвенное непринятие ребенка или каких-то его сторон\особенностей родителями, либо проигрыш в конкуренции за родительское внимание\одобрение. Даже каждый из описанных факторов\сценариев в отдельности может сыграть свою разрушительную роль, что уж говорить о тех случаях, когда в одном ребенке сочетаются сразу несколько из них (это, к сожалению, очень даже возможно). Подростковые и более поздние комплексы неполноценности – это всегда прямое или косвенное продолжение проблематики самооценки из семьи, из детства.

Конечно же, это далеко не все факторы и сценарии, влияющие на самооценку. Но остальные из них либо слишком специфичные (например – фактор травм), либо вторичны и сами по себе не наносят ущерб самооценке, служа лишь подспорьем для других факторов. Разумеется, я мог что-то упустить и буду рад дополнениям в комментариях (я набросал не просто перечень, но обрисовал модель, которую можно применять к различным ситуациям). Также некоторые факторы – наподобие «систематического сравнения ребенка с другими детьми» мне кажутся слишком очевидными, чтобы подробно их разбирать.

Спасибо за внимание, берегите самооценку своих детей и «Ребенка» в себе, до свидания.)

Источник