- Дальнозоркость у детей. Подробные ответы на актуальные вопросы

- Что такое дальнозоркость и как её корректируют?

- Классификация дальнозоркости Гиперметропия глаз может быть:

- Причины развития Для начала необходимо сказать, что причин возникновения гиперметропии всего две:

- Признаки патологии Клиническая картина этого заболевания такова:

- Отличия дальнозоркости и близорукости

- Степени

- Диагностические мероприятия

- Современные методы коррекции и лечения

- Лазерная коррекция зрения

- Микрохирургия

- Гимнастика для глаз

- Прогноз и профилактика

Дальнозоркость у детей. Подробные ответы на актуальные вопросы

Существует расхожий стереотип, что дальнозоркость – болезнь пожилых. Поэтому у многих родителей, после планового осмотра ребенка офтальмологом, возникает вопрос: «Что значит дальнозоркость у детей»? Сразу ответим, что у пожилых людей не дальнозоркость, а пресбиопия – возрастное изменение оптических свойств глаза. А вот про дальнозоркость у детей расскажем в деталях.

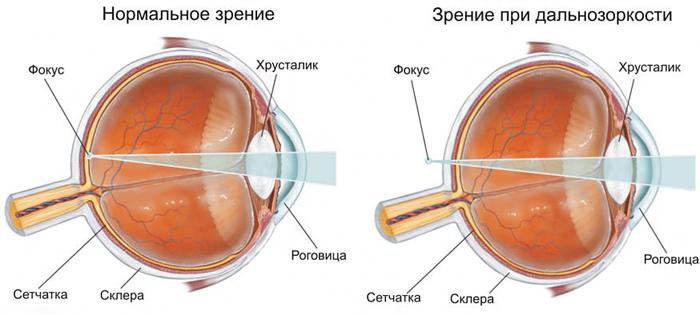

Что такое дальнозоркость? Дальнозоркость, или гиперметропия, – это нарушение рефракции (фокусировки), при котором световые лучи собираются не на сетчатке глаза, как должно быть в норме, а за ней. Это нарушение зависит от особенностей строения глаз. У всех людей они разные, как и уши, носы, подбородки. У кого-то нос курносый, а у кого-то оптическая система глаза «дальнозоркая». При дальнозоркости предметы, расположенные вблизи, видны хуже, чем удаленные. Увы, это не означает, что дальнозоркий человек обладает острым дальним зрением. Различают три степени дальнозоркости. При слабой степени (до 3-х диоптрий) недостатки рефракции компенсируются способностью глаз к аккомодации, т.е. приспосабливаются четко видеть предметы за счет напряжения аккомодационной мышцы. При средней степени дальнозоркости (до 5 диоптрий) человек плохо видит вблизи и не очень хорошо вдали. А при сильной гиперметропии (свыше 5 диоптрий) плохо видно и вблизи, и вдали.

Что будет, если дальнозоркость не корректировать? Последствия могут быть разными. Это может быть и прогрессирующее ухудшение зрения, и развитие таких осложнений как амблиопия и косоглазие. Амблиопия, или «ленивый глаз» появляется от того, что сетчатка глаза не получает необходимое количество информации, клетки сетчатки не развиваются без достаточной нагрузки, что становится причиной ослабления глаз. Косоглазие возникает при сильной гиперметропии всилу того, что ребенок вынужден напрягать глаза слишком сильно, чтобы увидеть предметы вблизи. При этом глазодвигательные мышцы не выдерживают нагрузки и глаза съезжают к носу.

Откуда берется дальнозоркость у детей до года? Это так называемая физиологическая дальнозоркость, имеющаяся у большинства новорожденных. Связана она с небольшим размером глазного яблока. Такая гиперметропия невелика, до +3 диоптрий, и по мере роста и развития глаз она постепенно уменьшается (примерно на 0,5 диоптрий в год). Степень гиперметропии определяется на осмотре у офтальмолога в 6 месяцев. Далее необходимо отслеживать динамику ее изменения на ежегодных осмотрах. Если же осмотр показал дальнозоркость более +3 диоптрий, речь идет уже не о физиологической, а о настоящей гиперметропии, требующей коррекции.

Откуда берется дальнозоркость у детей до 6 лет? Небольшая степень дальнозоркости, до +1 диоптрии, может являться нормой до 6-8 лет. При соблюдении норм гигиены зрения она со временем придет в норму. Причиной же истинной гиперметропии является наследственность. Если один или оба из родителей носят очки или контактные линзы, значит глаза ребенка требуют повышенного внимания и контроля. Очень важно отслеживать динамику развития дальнозоркости в дошкольном возрасте и начать своевременную коррекцию. С началом учебы в школе и многократно увеличивается нагрузка на глаза. В результате небольшая дальнозоркость рискует быстро перерасти в близорукость, а гиперметропия средней и сильной степени вызвать дискомфорт, жалобы ребенка, нежелание читать и писать.

Как определить дальнозоркость у ребенка? Самостоятельно выявить гиперметропию сложно. Ведь у ребенка нет другого опыта: его зрение с рождения развивается с недостаточной фокусировкой, и как бывает по-другому он просто не знает. Соответственно, он не может осознавать проблемы со зрением и жаловаться на них. Поэтому очень важно проходить ежегодные проверки у офтальмолога. Тем не менее есть некоторые особенности поведения ребенка, которые могут стать подсказкой родителям:

— в 3-4 года ребенок не любит собирать мозаику, пазлы, лего, а также рисовать, рассматривать картинки – т.е. заниматься деятельностью, связанной со зрительной нагрузкой на близком расстоянии. Ему это не нравится, потому что он плохо видит!

— в 7-9 лет капризное поведение, плохой сон, головные боли, проблемы с учебой. Постоянная большая нагрузка на глаза на близком расстоянии вызывает дискомфорт как физический, так и психологический. Ребенок не видит, не справляется, не успешен и т.д.

Лечится ли дальнозоркость? Как не лечится курносость носа, оттопыренность ушей, так не лечится и дальнозоркость: ведь это особенность зрения, вызванная свойствами оптики глаза. В крайних случаях, как и с ушами и носами, можно прибегнуть к хирургической операции. Но в большинстве случаев глазам необходима коррекция. Т.е. нужно сделать так, чтобы лучи света попадали на сетчатку глаза, а не за нее. Тогда и зрение будет четким, и глаза не будут испытывать напряжение, и гиперметропия не будет усиливаться. Для этого есть простое средство: очки. Очки при средней и сильной степени гиперметропии назначаются для постоянного ношения. Назначение очков при слабой гиперметропии зависит от ее динамики и риска ухудшения зрения. Очки могут быть назначены ребенку уже с 6-ти месяцев от рождения. Дети старшего возраста, способные самостоятельно следить за гигиеной глаз, могут пользоваться контактными линзами (примерно с 11 лет).

При наличии нарушений зрения, вызванных гиперметропией, таких как амблиопия, косоглазие, астенопия сначала проводится работа по их исправлению. Для лечения применяются очки, заклейки (окклюзии), специальная гимнастика для глаз и аппаратное лечение.

Как часто нужна консультация детского офтальмолога? Зрение ребенка стремительно развивается с момента его появления на свет. В 3 месяца проводится первая обязательная проверка. На осмотре в 6 месяцев офтальмолог уже определяет наличие дальнозоркости. Следующая проверка проводится в 1 год, и далее раз в год или раз в полгода, в зависимости от результатов обследования. На стандартном осмотре офтальмолог исследует глазное дно, проверяет остроту зрения у говорящих детей, наличие нарушений рефракции.

Если вы желаете владеть полной информацией о состоянии зрения своего ребенка, приглашаем на осмотр детского специалиста в Офтальмологическую клинику Светланы Богачевой. В течение часового осмотра, помимо стандартного набора, проводится аппаратное измерение оптики глаза (авторефрактометрия), измерение внутриглазного давления, биомикроскопия (осмотр тканей и структур глаза). При необходимости проводятся дополнительные исследования зрительных функций. Детский офтальмолог подробно расскажет о результате исследования, о том, что нужно делать для сохранения или исправления зрения ребенка. В Клинике есть также аппараты для лечения зрения и Оптика, где можно подобрать удобные и красивые очки.

Если диагноз «дальнозоркость» для вас и вашего ребенка новость, офтальмолог и консультант по подбору очков подскажут вам, как жить с очками. Жить так, чтобы было комфортно. Чтобы ребенок в очках мог полноценно развиваться, учиться, заниматься спортом, носиться с друзьями и читать книги. Мог видеть мир во всей его полноте.

Источник

Что такое дальнозоркость и как её корректируют?

С дальнозоркостью, или гиперметропией, сталкивается почти половина пациентов офтальмолога. Как проявляется эта патология, и как её правильно лечить?

Классификация дальнозоркости

Гиперметропия глаз может быть:

- Физиологической. Эта ситуация касается только малышей. Для них это – нормальная стадия развития органа зрения.

- Приобретённой. В данном случае имеют место быть травмы, ожоги и сопутствующие заболевания (сахарный диабет), которые повлияли на развитие глазного яблока.

- Врождённой. Эта патология отличается от физиологической тем, что при развитии организма она не исчезает, а остаётся. По этой причине обнаружить её у ряда малышей довольно сложно.

- Возрастной. Это наиболее популярная группа дальнозоркости. Состояние органов зрения в этом случае уже невозможно вернуть, терапия направлена на поддержание зрения в стабильном состоянии.

Причины развития

Для начала необходимо сказать, что причин возникновения гиперметропии всего две:

- укороченное глазное яблоко;

- слабость преломляющего аппарата.

В первом случае глазное яблоко имеет куда меньшие размеры, необходимые для нормального восприятия зрительной информации. Слабость преломляющего аппарата говорит о том, что аккомодационные мышцы по каким-то причинам работают не в полную силу. Хрусталик просто не может растягиваться и сжиматься, когда это необходимо. Также есть вариант, что у человека дальнозоркость обусловлена одновременно обеими причинами.

Итак, практически все младенцы имеют ту или иную степень дальнозоркости. Ребёнок растёт, и состояние глазных яблок должно меняться, но в отдельных случаях остаётся неизменным. Почему же тогда её не диагностируют в более раннем возрасте? Этот диагноз нередко ставят после 2–3 лет (а чаще – ближе к 5 годам). Но есть вероятность, что данный дефект может быть пропущен специалистами вследствие того, что человек для улучшения своих зрительных возможностей активнее напрягает глазной хрусталик. Такая компенсация впоследствии скажется не лучшим образом: эти пациенты впоследствии страдают от очень серьёзных степеней гиперметропии.

Есть и провоцирующие факторы, которые значительно увеличивают вероятность дальнейшего развития аномалии:

- Возрастные изменения. Многие люди слышали, что со старением организма люди начинают хорошо видеть вдали, тогда как близкие предметы они едва различают. Ослабление функций хрусталика после 45 лет практически неизбежно, особенно для тех лиц, работа которых предполагает постоянное перенапряжение глаз (графические дизайнеры, швеи).

- Недостаточный рост глазного яблока. Если при рождении оно имело нормальный размер, но впоследствии его развитие затормозилось относительно всего организма, то эта ситуация является патологической. Так может произойти, например, при авитаминозах, когда ребёнку не хватает витаминов и питательных веществ, а также в условиях неблагоприятной окружающей среды (большое количество промышленных выбросов в воздухе).

Признаки патологии

Клиническая картина этого заболевания такова:

- размытые очертания предметов, находящихся в непосредственной близости от пациента;

- постоянная усталость в глазах, появляющаяся из-за напряжения аккомодационных мышц;

- повышенная слезоточивость;

- светобоязнь или, наоборот, неприятие сумрака.

В дальнейшем проявления будут затрагивать не только область глаз. Так, может добавиться болевой синдром в области переносицы и лба, частые мигрени, раздражительность.

При слабой степени патологии изменения могут быть почти незаметны для человека.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на следующие состояния: частые блефариты, конъюнктивиты, ячмень и другие воспалительные процессы органов зрения. Связано это с тем, что человек с дальнозоркостью автоматические старается чаще тереть глаза руками, которые не всегда можно назвать чистыми.

Отличия дальнозоркости и близорукости

Можно сказать, что это два совершенно разных пути развития проблем со зрением. В первом случае человеку сложно рассмотреть предметы, находящиеся в ближнем радиусе от него. При дальнозоркости всё с точностью до наоборот. Детализация близких предметов для такого пациента не представляет трудности, а вот рассматривание удалённых деталей уже становится сложным и почти невозможным без специальных офтальмологических средств (оптики).

Ещё одна разница заключается в том, что близорукость обычно определяет генетический фактор, тогда как дальнозоркость скорее всего говорит о возрастных изменениях.

Также необходимо развенчать один известный миф о том, что у человека может быть или близорукость, или дальнозоркость. Действительно, в большинстве случаев всё именно так, но на практике не всегда оба глаза человека имеют одинаковые параметры зрения. Встречаются ситуации, когда один глаз у человека имеет «плюс», а другой – «минус».

Но есть у этих диагнозов и сходство. Так, в обоих случаях пациент теряет остроту зрения, а значит, ему требуется квалифицированная медицинская помощь.

Степени

Чтобы судить об этом заболевании у конкретного пациента, необходимо определить степень развития патологии:

- Слабая. Сюда входит ухудшение зрения до двух диоптрий. К слову, далеко не все пациенты даже подозревают у себя этот диагноз, а необходимость рассматривания близких предметов они компенсируют напряжением глазного хрусталика. Как правило, пациенты на этой стадии долго не задерживаются, поскольку компенсаторные возможности организма не безграничны.

- Средняя. При осмотре такого пациента можно диагностировать отклонение до 5 диоптрий. Не заметить такое состояние пациент уже не может. Он не различает предметы вблизи себя. Также ухудшается острота зрения в потёмках, а для работы ему очень часто приходится включать дополнительный источник света.

- Высокая. Это довольно серьёзная стадия, когда человек очень трудно различает предметы не только вблизи, но и вдалеке. Фокусировка предметов, детальное рассматривание становится уже недостижимым. Высокая степень гиперметропии глаз чревата дальнейшим прогрессированием и распространением негативной симптоматики. Так, при отсутствии должного лечения высока вероятность развития глаукомы.

Диагностические мероприятия

Итак, диагностика начинается с похода к специалисту – офтальмологу, который помимо определения общей остроты зрения должен провести следующие мероприятия:

- выявление и установление уровня внутриглазного давления, если оно не в норме;

- выявление рефракции – способности преломления света;

- анализ формы и размера глазного яблока и роговицы;

- диагностика состояния зрительного нерва и сетчатки.

На практике обычно проверяют остроту зрения с помощью таблицы, а также глазное дно с помощью зеркала или ультразвука. Уже на этом этапе специалист может назвать диагноз, а также указать степень заболевания. Соответственно, можно подбирать линзы определённой мощности.

Чтобы выявить скрытую дальнозоркость, лучше проводить исследование после закапывания в глаза сульфата атропина в условиях индуцированной циклоплегии и мидриаза.

Современные методы коррекции и лечения

Самое важное для правильной коррекции дальнозоркости – это своевременность и адекватность. Это значит, что чем раньше человек попадёт к специалисту, тем больше у него шансов для предотвращения дальнейшего прогрессирования и даже некоторого уменьшения степени заболевания. Кроме того, любая терапия должна быть адекватна конкретной ситуации. Не стоит начинать лечение с хирургии, когда можно попробовать консервативные методы.

Помимо непосредственных лечебных мероприятий, пациенту может быть назначен приём таких препаратов, как Эмоксипин (для улучшения циркуляции крови в глазном яблоке), Тауфон (для снабжения ткани глаза необходимыми метаболическими компонентами), Ирифрин (для уменьшения спазма аккомодации).

Лазерная коррекция зрения

Она показана только по достижении человеком 18 лет. Существует несколько различных лазерных аппаратов и методик для восстановления зрения. Современная лазерная хирургия позволяет получить именно тот результат, о котором мечтает пациент, за счёт изменения, преобразования роговичной поверхности в нормальную.

Здесь же можно отметить такую операцию, как лазерная термокератопластика. Её предшественником была термокератокоагуляция. Она проводилась с целью увеличения преломляющей способности роговицы, для сокращения волокон коллагена использовалась тепловая энергия. Сегодня эта тепловая энергия доставляется к глазу при помощи лазера. У этого способа есть ряд преимуществ. Так, термокератокоагуляция предполагает нагревание строма роговицы миниатюрной иглой, а это – прямой контакт, который всегда имеет риск инфицирования и последующих осложнений.

Среди недостатков лазерного лечения – стоимость, но когда вопрос стоит о таком тонком аппарате, как глаза, размышления о финансах должны отступить на второй план. Также лазерная коррекция зрения возможна не всегда. Например, при нарушениях остроты зрения более чем на 5 диоптрий лазерная операция не поможет.

Оптическая коррекция очками и линзами

Подбор очков – основной способ коррекции гиперметропии глаз в детском возрасте. Если подобные нарушения превышают цифру в 3 диоптрии, то очки ребёнок должен носить постоянно, а не только тогда, когда делает уроки или занимается в школе. Если по истечении времени специалист не отметит прогрессирования заболевания (амблиопии) и развития других патологий (косоглазия), то ношение очков может быть отменено к 6–7 годам. При астенопии (зрительном дискомфорте) корректирующие контактные линзы подбирают пациенту с учётом индивидуальных особенностей.

При больших степенях развития заболевания специалист может прописать пациенту ношение двух пар очков попеременно, для разных видов работ (на близком и дальнем расстоянии). Также существуют современные сложные очки, которые называются бифокальными. Они подстраиваются, адаптируются к разным дистанциям, поскольку в них объединены два типа линз.

Необходимо сказать пару слов о контактных линзах. Они считаются заменой, альтернативой очкам, но считать их равноценными нельзя. Так, постоянное ношение контактных линз негативно сказывается на слизистой глаза и может стать причиной развития других офтальмологических патологий. Считается, что по истечении 15 лет постоянного ношения этого вида оптической коррекции линзы необходимо заменить на очки или прибегнуть к другому методу.

Микрохирургия

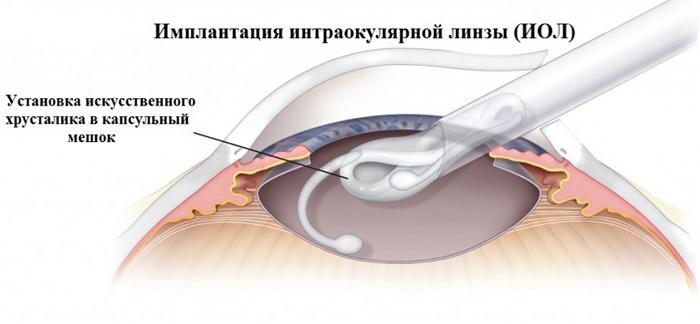

Это отдельная сфера хирургического вмешательства, которая способна полностью изменить зрение человека. На сегодняшний день с целью исправления дальнозоркости наиболее активно применяется рефракционная замена хрусталика. Хирург в этом случае удаляет собственный хрусталик пациента и заменяет на интраокулярную линзу необходимой оптической силы. Эта операция может быть проведена как при врождённом, так и при возрастном типе патологии.

Также может быть имплантирована положительная факичная линза, то есть пациенту уже не потребуются очки, поскольку она как бы вживлена в его орган зрения.

Гимнастика для глаз

Небольшая дальнозоркость может корректироваться специальной гимнастикой для глаз:

- Упражнение 1. Каждый день необходимо на протяжении 10–15 минут читать текст на расстоянии 20–30 см от глаз. Освещение в помещении должно быть тусклым, неярким, потому что только при отсутствии сильного света удаётся добиться расслабления аккомодационных мышц.

- Упражнение 2. Нужно выполнять повороты в стороны – вправо и влево – головой и шеей. Взгляд человека при этом должен следить за теми предметами, которые встречаются при этих движениях. Как понять, что человек выполняет всё правильно? Расположенные на близком радиусе предметы как бы ускользают в сторону, а те, что находятся вдали, – двигаются вслед за поворотом.

Прогноз и профилактика

Что касается прогноза, то полностью избавиться от гиперметропии практически никому не удаётся. Если она началась, то это всего лишь говорит о нарушении работы всего организма, старении. Но профилактические мероприятия могут предотвратить дальнейшее развитие патологии:

- Чередовать типы нагрузок – умственные, зрительные и физические. Это значит, что при длительном чтении необходимо сделать перерыв на такой вид деятельности, который не предполагает напряжение зрения.

- Соблюдать режим освещения. Есть различные работы, доказывающие значение этого правила для зрения людей. Это и достаточное количество световых лучей в тёмное время суток, и правильно подобранный угол направления лампы (для правшей – слева, и наоборот).

- Периодически проводить тренировку зрительных мышц. Это касается как здоровых людей, так и лиц с уже имеющимися нарушениями зрения.

- Регулярно посещать консультацию специалиста – офтальмолога.

- Полноценно питаться. Конечно, от одного приёма пищи, бедного минералами и витаминами, ничего не будет, но если такой рацион является постоянным для человека, то дальнозоркость – лишь одна из проблем со здоровьем, которые могут возникнуть на пути.

Современная медицина идёт вперёд. Благодаря ей многим пациентам удаётся восстановить зрение. Но чтобы избежать таких серьёзных вмешательств, нужно просто заботиться о своём здоровье и зрении смолоду. В свою очередь, родители должны водить ребёнка к окулисту не реже двух раз в год, а при любых жалобах – посещать специалиста внепланово.

Источник