- Упражнения для взрослых при дисграфии

- Как происходит коррекция дисграфии?

- Как заниматься самостоятельно?

- Запоминаем слова и термины

- Головоломки со словами

- Жужжащее чтение

- Занятия музыкой и спортом

- Учим порядок слов

- Учимся различать звуки

- Как улучшить синтез и слоговой анализ

- Управление словами в предложении

- Дисграфия у взрослых: причины и лечение

- Почему у взрослых возникает дисграфия?

- Как проявляется дисграфия у взрослых?

- Выявление дисграфии у взрослых

- Лечение дисграфии у взрослых

- Дисграфия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы дисграфии

- Патогенез дисграфии

- Классификация и стадии развития дисграфии

- Осложнения дисграфии

- Диагностика дисграфии

- Лечение дисграфии

- Прогноз. Профилактика

Упражнения для взрослых при дисграфии

Дисграфия развивается на фоне когнитивных расстройств, памяти, легкой отвлекаемости, сниженной работоспособности, временной и пространственной дезориентации, тяжелых социальных условий. Почерк становится неровным, человек, даже хорошо владея правилами языка, не может их применить, путается в написании букв, не в состоянии расположить слова в нужном порядке, пишет очень медленно.

Чем бы ни была вызвана дисграфия и в какой бы степени она ни проявлялась, коррекцию нарушения необходимо начинать заранее, как только появились проблемы с письменной речью.

Как происходит коррекция дисграфии?

Лечение дисграфии всегда комплексное и направлено в первую очередь на нормализацию процессов анализа и синтеза письменных элементов – от отдельных букв до целых предложений. Если просто исправлять ошибки, прорабатывать школьные сборники с грамматическими упражнениями, особого толка не будет. Каждое упражнение коррекционной программы должно быть нацелено на укрепление связей между мозговыми структурами и формированием новых, правильных, навыков:

- постановка проблемных звуков;

- расширение словарного запаса;

- освоение грамматического строя;

- улучшение связности устной речи, аналитических способностей, восприятия информации на слух.

Также коррекция дисграфии у взрослых должна сопровождаться процедурами и занятиями, улучшающими работу головного мозга, мелкой и крупной моторикой, например, массажем, плаванием, лечебной физкультурой.

Для достижения устойчивого положительного результата, помимо регулярных занятий с логопедом, необходимо выполнять самостоятельно специальные упражнения. Взрослые обычно имеют большую мотивацию, чем младшие школьники, однако и здесь нужно запастись терпением, ведь поначалу мало что будет получаться. Кроме того, коррекция дисграфии в любом возрасте требует немало времени.

Как заниматься самостоятельно?

Ниже мы приведем несколько упражнений, рекомендованных специалистами для самостоятельного выполнения. Для некоторых заданий вам потребуется помощник. Важно заниматься каждый день не менее одного-полутора часов. Если обстоятельства не позволяют, позанимайтесь, хотя бы 20-30 минут. Регулярность нагрузок – важное условие для улучшения мозговой деятельности.

Запоминаем слова и термины

Упражнение направлено на усвоение графического облика слова. Необходимо заранее разбить слова и термины на отдельные слоги. Их записывают вперемешку на листе или на карточках. Задача: правильно соединить части каждого слова. Чтобы улучшить понимание, можно использовать зрительные подсказки.

Головоломки со словами

Различные ребусы, кроссворды, филворды и другие головоломки, где нужно вписать побуквенно определенное слово или найти его среди других, хорошо помогают запомнить графический облик слова и его значение. Задействованы память, внимание, активизируются процессы анализа и синтеза информации. Начинать следует с простых заданий и слов, постепенно усложняя их.

Жужжащее чтение

При написании слов проговаривайте каждую букву: К-О-Р-О-В-А, М-О-Л-О-К-О и т.д. Орфографическое произношение помогает запомнить графический облик слова быстрее.

Занятия музыкой и спортом

Физкультурные и музыкальные упражнения требуют слаженной работы сразу нескольких отделов мозга, способствует укреплению межполушарных связей и улучшению мелкой и крупной моторики. Приобретите несложный музыкальный инструмент, где были бы задействованы обе руки, например гусли, разучите хотя бы несколько простых мелодий. Возьмите за правило каждое утро выполнять гимнастику, это уже принесет несомненную пользу.

Учим порядок слов

Для этого упражнения потребуются набор карточек с разными изображениями. Желательно, чтобы они не были конкретными, содержание должно напоминать картины сюрреалистов: корабль в пустыне, корова на велосипеде, крокодил в небе и т.д. Они есть в Интернете. Можно заниматься в одиночку, а лучше превратить это задание в настольную игру.

Ваша задача: описать картину как можно точнее в одной фразе, используя ассоциации, которые она вызывает. Начинайте с действия: кто и что делает на изображении? Например, корова летает. Следующий шаг: добавьте еще одно слово, например, корова летает на зонтике. Продолжайте до тех пор, пока, у вас получится предложение из шести слов. Следите за тем, чтобы предложение было построено по законам логики, без перестановки слов.

Учимся различать звуки

Смешивание парных звуков – частая проблема дисграфиков, устранить ее очень трудно. Логопеды рекомендуют выполнять такие упражнения, где надо вставить пропущенные буквы в слова.

Второе задание заключается в выписывании из текста только те слова, где есть определенные буквы.

Третье задание: составление связного рассказа по предложенным опорным словам, в которых наиболее часто используются конкретные буквы (например, Петя, прыгнул, перила, тропка, побежал, собака, погладил и пр.). Получившийся текст следует записать.

И еще: закончить слова, добавив один из предложенных слогов (типа ко + за или са).

Как улучшить синтез и слоговой анализ

Напишите слоги в беспорядке и составьте из них слова. Запишите их, подчеркните гласные, поставьте ударение. Например, ход-ро-па, ба-кол-са, воч-ки-де и т. д.

Еще одно хорошее упражнение: из заранее составленного списка слова с заданным количеством слогов.

Третье: следует записать максимум слов, начинающихся на определенный слог.

Четвертое упражнение: из букв, данных в произвольном порядке, составьте слова, вапример, зроетак, омлтоко, исир, олжак и т. д., и запишите результат. Гласные буквы выделите цветным карандашом.

Управление словами в предложении

Для формирования этого навыка полезно составлять предложения из набора слов. Для упрощения задачи их можно записать на отдельных карточках (например, стран из возвращаются ласточки тѐплых) и поместить вперемешку на столе. Слова должны уже стоять в нужной форме.

Еще один вариант: в уже готовом предложении нужно изменить по смыслу слова, данные в скобках в начальной форме.

Третье задание: определить границы предложений, поставить там, где нужно, точки и заглавные буквы, например, пришла зима трещат лютые морозы выпало много снегу реки, озера и пруды замерзли дети надели теплые шубки.

Мы привели только некоторые базовые упражнения и занятия, которые будут полезны при устранении дисграфии во взрослом возрасте. Тексты вы можете найти в Интернете, сборниках упражнений. Полный индивидуальный коррекционный комплекс подбирается логопедом на основе результатов предварительного исследования.

Дата публикации: 17.10.2019. Последнее изменение: 28.01.2020.

Источник

Дисграфия у взрослых: причины и лечение

Дисграфией называется особое нарушение психических функций человека, которые отвечают за контроль и реализацию письменной речи. В результате развития таких нарушений и происходит формирование нарушений письма различного характера. Дисграфики не могут самостоятельно составлять и выражать письменную речь.

Чаще всего дисграфия возникает у младших школьников. Однако, патология вполне может формироваться и у взрослых. Примерно 10% всех случаев расстройств письменных функций возникают во взрослом возрасте в результате различных факторов, нарушающих функционирование психики.

Почему у взрослых возникает дисграфия?

Толчком к возникновению нарушений письменной речи у взрослых могут послужить множество внешних и внутренних факторов. Оказывая отрицательное влияние на функционирование мозговых структур, такие факторы вызывают дисграфию и прочие психические дисфункции.

Среди основных причин, вызывающих проблемы с корректным письмом у взрослых, специалисты выделяют:

- травмы головы;

- нейрохирургические операции;

- разрастание опухолей мозга;

- инфекционное поражение головного мозга (менингококковые инфекции);

- воспалительные процессы, поражающие головной мозг (менингит);

- инсульты;

- травмы при родах;

- соответствующие социальные условия;

- недостаточная насыщенность крови кислородом (асфиксия).

Как проявляется дисграфия у взрослых?

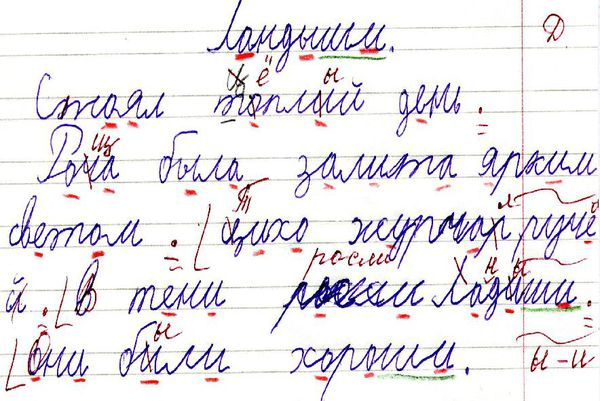

Нарушения письменной речи имеют достаточно характерные проявления. Человек с дисграфией совершает достаточно характерные ошибки при написании слов и предложений. Ошибки имеют устойчивый типичный характер и повторяются каждый раз при письменной передаче информации. Достаточно важным является тот факт, что взрослый человек хорошо знает правила грамматики и орфографии.

Дисграфия у взрослых проявляется в виде классических ошибок, таких как:

- замена или смешение схожих по написанию букв (например, ш и щ, л и п, ъ и ь);

- подмена при написании похожих по звучанию букв (п и б, к и х);

- нарушение слитности или раздельности при написании отдельных слов;

- неправильное согласование слов в предложении;

- слишком медленное написание букв;

- искажение расположения букв, слогов, их неправильная расстановка или пропуск;

- неясный почерк (неодинаковая высота букв, различный наклон символов, неуместное написание больших и маленьких знаков и др.).

Помимо обозначенных проявлений, специалисты также выделяют характерную симптоматику, не связанную с письмом, которая включает:

- неврологические отклонения;

- расстройства когнитивной сферы;

- сложности с восприятием информации;

- нарушения памяти;

- легкую отвлекаемость;

- отклонения в моторике;

- сниженную работоспособность;

- временную или пространственную дезориентацию.

Данные проявления являются свидетельством нарушений связей между мозговыми отделами. При этом следует учитывать, что дисграфия совершенно никак не воздействует на уровень интеллекта либо качество образования человека.

Обозначенные симптомы не исчезнут сами по себе. Необходимо целенаправленное обучение и систематическая работа над коррекцией дисграфии.

Выявление дисграфии у взрослых

Лечение нарушений письма у взрослых, так же, как и в детском возрасте, начинается с изучения специалистом письменных работ, выполненных по специальным методикам. Прежде всего, логопеду необходимо выявить, являются ли дефекты написания проявлением дисграфии, или же представляют собой результат безграмотности человека. Испытуемый выполняет ряд письменных заданий, среди которых:

- списывание текстового материала (печатного и написанного от руки);

- написание диктанта;

- составление описаний к картинкам;

- чтение целостного текста, а также отдельных слов и раздельных слогов.

В ходе диагностики также проводится изучение состояния устной речи, которое включает:

- оценку правильности произношения звуков;

- изучение словарного запаса;

- анализ умений определять звуки на слух.

После проведения необходимых тестов логопед анализирует ошибки, определяя среди них типичные для определенных типов дисграфии. Далее составляется логопедическое заключение. Если диагноз подтверждается, обязательно проводится дальнейшая коррекция дефекта.

Лечение дисграфии у взрослых

Все работы логопеда по устранению дисграфии во взрослом возрасте разрабатываются исходя из формы нарушения и особенностей ее возникновения. Важно помнить, что простое механическое исправление ошибок не будет иметь результата, ведь проблема кроется гораздо глубже – в искаженном анализе и синтезе мозговыми структурами письменных символов, слогов, слов и предложений.

Сегодня существует значительное количество прогрессивных коррекционных программ лечения дисграфии, которые состоят из комплексных реабилитационных циклов. Такие программы помогают корректировать письменные нарушения и формировать правильные навыки.

Ключевые направления логопедического исправления дисграфии предусматривают:

- восполнение дефектов в произношении звуков;

- расширение запаса используемых в речи слов;

- правильное формирование грамматических знаний и навыков;

- развитие связной устной речи;

- повышение аналитических способностей;

- формирование умений восприятия информации на слух;

- улучшение мыслительных способностей и развитие памяти.

Коррекционная работа предусматривает выполнение письменных упражнений различного характера, призванных восполнить и развить различные письменные навыки.

Помимо этого, взрослым людям с диагностированной дисграфией дополнительно могут быть назначены:

- успокоительная терапия с помощью медикаментозных препаратов;

- физиотерапия;

- курсы массажа;

- водное лечение;

- лечебная физкультура.

Систематическая и правильная работа с логопедом, а в некоторых случаях – и с неврологом, помогает дисграфику улучшить письменные навыки, исправить недочеты в устной речи и развить память. При этом существенно повышается самооценка человека, улучшаются его коммуникативные навыки и решается значительное количество личностных проблем. В зависимости от причин развития дисграфии, коррекция может быть направлена на эффективное восстановление психического здоровья человека.

Дата публикации: 13.03.2019. Последнее изменение: 13.01.2020.

Источник

Дисграфия — симптомы и лечение

Что такое дисграфия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Панкратова И. В., невролога со стажем в 25 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Дисграфия — расстройство навыков письма, которое проявляется невозможностью или трудностью в соотнесении звуков устной речи и букв, их звучания и начертания. Например, ребёнок заменяет графически сходные буквы при написании (ш-щ, т-ш, в-д, м-л), пропускает и переставляет буквы и слога в словах.

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических ошибок, не связанных с применением орфографических правил.

Выделяется три группы специфических ошибок:

- ошибки на уровне буквы и слога;

- ошибки на уровне слова;

- ошибки на уровне предложения.

Возникновение таких ошибок у школьников не связано со снижением интеллектуального развития, выраженными нарушениями слуха и зрения или нерегулярностью школьного обучения.

Нарушение письма может быть обусловлено задержкой в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Такая задержка возникает в результате воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка [7] .

К неблагоприятным факторам раннего периода можно отнести:

- отягощённая беременность — хронические заболевания матери, гестоз, анемия, многоплодная беременность;

- рождение ребёнка на сроке беременности до 35 недель;

- перинатальная патология центральной нервной системы (ЦНС);

- церебральная гипоксия (ишемия) — острое повреждение головного мозга в результате его недостаточного кровоснабжения во время беременности, родов или в течение первого месяца жизни;

- родовая травма ЦНС;

- инфекции ЦНС (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус, краснуха);

- системные метаболические нарушения (билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия, гипо- и гипермагниемия, гипо- и гипернатриемия).

Причины, которые могут привести к дисграфии в более старшем возрасте (после 2 лет):

- черепно-мозговые травмы;

- нейроинфекции;

- патологии внутренних органов (пиелонефрит, гастрит, пневмония, ревматизм);

- нарушения сердечно-сосудистой системы;

- онкология;

- выраженная психологическая травма, обусловленная сложной семейной обстановкой, низким социальным статусом, конфликтами со сверстниками, одиночеством.

Эти патологические состояния приводят к астении нервной системы и могут осложнять освоение письменной речи.

Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. Кроме того сложности с письмом могут возникнуть у ребёнка, пишущего левой рукой или переученного с левой руки на правую. Нередко дисграфией страдают дети, для которых язык, на котором они учатся писать, не является родным.

Вероятность дисграфии велика при общем недоразвитии речи. Расстройство может провоцировать логоневроз (заикание и запинания в речи) и сниженный темп созревания психических функций (например, на фоне хронических болезней или социальной дезадаптации).

При обследовании письма и чтения у 186 учащихся первых классов дисграфия была обнаружена у 21 % детей [3] .

Симптомы дисграфии

Дисграфия проявляется ошибками в письме, которые регулярно повторяются у детей без сопутствующих патологий (умственной отсталости или снижения слуха).

Ошибки на уровне букв и слогов обусловлены несформированностью звукового анализа слова (пропуски, перестановки, вставки, повторы как букв, так и слогов). Например: «снки-санки» или «кичат-кричат».

Ошибки на уровне слова связаны с затруднением вычленения из речевого потока речевых единиц и их элементов (слитное написание слов, предлогов со словами, либо раздельное написание приставки со словом). Например: «и дут», «по дкроватью», «светилалуна».

Ошибки на уровне предложений связаны с недостаточностью языкового обобщения, это не позволяет школьникам уловить различия частей речи. Это приводит к нарушению структуры предложения. Например: «гуси вышли изадвора пощли на прут» [7] .

У школьников с дисграфией часто формируется неразборчивый почерк, написание букв неаккуратное — так проявляется неуверенность ребёнка и боязнь ошибки. Буквы разной высоты и наклонены в разные стороны, выходят за строчку. При письме ребёнок напрягается, сильно надавливает на ручку и от этого быстро устаёт и не может ускорить темп письма. При написании диктантов школьник старается писать неразборчиво, чтобы учитель не заметил ошибки, при этом регулярно получает неудовлетворительные оценки. Это приводит невротизации ребёнка и ещё больше усугубляет его проблемы. Возникает внутренний страх ошибки, формируется неуверенность в себе, появляется замкнутость, пропадает мотивация к учёбе.

Проявления дисграфии также может сочетаться с неврологическими нарушениями — снижением памяти и внимания, гиперактивностью, нарушением поведения.

Важно помнить, что в первом классе многие дети с трудом осваивают письмо, делая большое количество ошибок, но это нормальный путь становления письменной речи.

Патогенез дисграфии

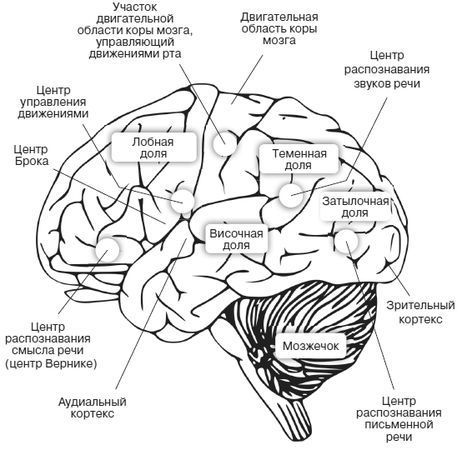

Для правильной работы сложной системы, отвечающей за речевое развитие ребёнка, необходим неповреждённый мозг и равномерное созревание речевых центров и анализаторов.

При воздействии неблагоприятных факторов могут возникать отклонения в созревании и работе отделов мозга, отвечающих за речевое развитие и за письменную речь в частности. Патологическое влияние на развивающийся мозг может быть оказано в разные временные периоды: от внутриутробного развития до школьного возраста. К таким факторам относятся внутриутробные инфекции, родовая травма, порок сердца, хирургические вмешательства, соматические заболевания, черепно-мозговая травма. Негативный фактор может повлиять не только на отдельные центры, входящие в речевые зоны, но и на весь речевой комплекс, что приведёт к общему недоразвитию речи (ОНР).

От степени, силы и длительности патологического воздействия на речевые зоны зависят клинические проявления дисграфии у детей — от лёгких форм, корректирующихся занятиями с логопедом, до тяжёлых нарушений, требующих комплексного подхода к терапии.

В настоящее время существует несколько основных подходов к патогенезу дисграфии. Корнев А. Н. выделяет в патогенезе нарушений письменной речи три аспекта [3] :

- нарушение в развитии психических функций;

- неоднородность развития индивидуальных сенсомоторных и интеллектуальных функций;

- частное недоразвитие ряда умственных функций.

Лалаева Р. И. считает, что у детей с дисграфией не сформированы отдельные психические функции [4] :

- зрительный анализ и синтез;

- пространственные представления;

- слухопроизносительная дифференциация звуков;

- фонематический, слоговый анализ и синтез;

- деление предложений на слова;

- лексико-грамматический строй речи;

- расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Классификация и стадии развития дисграфии

Учитывая сложность патогенеза дисграфии и разные подходы к его пониманию, вопрос с классификацией также неоднозначный.

Токарева О. А. разработала классификацию, которая учитывает степень вовлечения анализаторов [8] :

- оптическая дисграфия — обусловлена недоразвитием у детей зрительных систем коры головного мозга, что приводит к неустойчивости зрительных впечатлений и представлений, некоторые буквы не узнаются и не соотносятся со звуками;

- акустическая дисграфия — вызвана недостаточностью фонематического слуха, при которой страдает дифференциация звуков и нарушаются звукобуквенные соотношения;

- моторная дисграфия — возникает при задержке в созревании мелкой моторики рук, происходит нарушение в соотношении моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами.

Сотрудники кафедры логопедии РГПУ им. Герцена под руководством Лалаевой Р. И. разработали классификацию, основанную на степени несформированности языковых операций [4] :

- Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ведущий симптом — дефектное произношение звуков (замены, смешения, пропуски).

- Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания.

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза:

- нарушение звукобуквенного анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза на уровне предложений.

- Аграмматическая дисграфия. Обусловлена недоразвитием лексико-грамматического строя речи, несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.

- Оптическая дисграфия. Связана с недоразвитием зрительного анализа и синтеза пространственных представлений

Классификация Ахутиной Т. В. составлена на основании учения Лурия А. Р. о трёх функциональных блоках мозга:

- I блок — регуляция тонуса и бодрствования (уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганизации);

- II блок — приём, переработка и хранение информации (операциональный уровень);

- III блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации) [5] .

Ахутина Т. В. выделяет три вида дисграфии:

- Регуляторная — дисфункция III блока, связанная со слабостью функций программирования и контроля.

- Акустико-кинестетическая — дисфункция II блока мозга, слабость переработки слуховой и кинестетической (двигательной) информации. Поражение кинестетического анализатора приводит к нарушению точных артикуляционных и глазодвигательных движений и движений мышц кисти.

- Зрительно-пространственная — связана с несформированностью зрительно-пространственных функций и дефицитом речевого слуха.

У детей с патологией речевого слуха нет раздельного восприятия элементов ряда (звуков, интонаций, темпа и т. д.)

Отдельные логопеды выделяют степени выраженности дисграфии по количеству и характеру ошибок:

- Лёгкая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (ч-щ, б-п);

- нарушения в обозначении мягкости согласных («маленкие»);

- искажения звукобуквенной структуры слова («поплькли — поблёкли»).

- Средняя степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (о-а, ю-у);

- искажения звукобуквенной структуры слова («птичк, помогайт, пичкам»);

- нарушение структуры предложения, слитное написание слов, аграмматизмы («в оконнов стекла»).

- Тяжёлая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (н-т);

- искажения звукобуквенной структуры слова («подут-пойдут, оненповесяет – они повесят, даптиц – для птиц»);

- нарушения структуры предложения — слитное написание слов (сюга – с юга, даптиц – для птиц), перестановки слов (деревях на – на деревьях);

- аграмматизмы (моного доменько – много домиков, оненповесяет – они повесят).

Осложнения дисграфии

Дисграфия, не выявленная в младшем школьном возрасте, может отразиться на дальнейшем развитии личности ребёнка. При лёгкой форме расстройства, не осложнённой другими неврологическими патологиями, проблема может быть решена с помощью занятий с логопедом и психологом.

Если же у ребёнка выявлены сопутствующие неврологические отклонения, такие как синдром дефицита внимания, снижение памяти, выраженная гиперактивность, нарушение поведения в виде выраженной расторможённости и агрессивности, низкий уровень усвоения школьного материала, то победить нарушение письменной речи будет сложнее. Целенаправленные коррекционно-логопедические занятия и медикаментозное лечение помогут уменьшить проявление дисграфии, но у части детей проблемы с письменной речью могут остаться на всю жизнь. В таком случае дисграфия значительно повлияет на становление личности ребёнка. Такие дети могут иметь психологические проблемы:

- неуверенность в себе;

- низкую самооценку;

- сниженную социализацию и попытки скрыть свою проблему от окружающих.

Также возникает ограничение при выборе будущей профессии. Однако важно помнить, что и во взрослом возрасте человек может бороться с дисграфией и достигнуть положительных результатов.

Ряд детей младшего школьного возраста с дисграфией имеют пограничное состояние по умственному развитию. Такие дети плохо усваивают школьную программу, отстают от сверстников, часто нуждаются в дополнительных занятиях. Если ребёнок после второго класса школы не освоил письмо и не научился читать, необходима консультация психиатра [4] .

Диагностика дисграфии

Первичная диагностика дисграфии проводится школьным логопедом в конце первого класса или в начале учебного года во втором классе. Для этого логопед использует речевые карты — стандартизированный опросник, выявляющий уровень физического, познавательного, нервно-психического, речевого и психомоторного развития. На основании анализа результатов тестирования делается вывод о наличии или отсутствии дисграфии. При выявлении дисграфии логопед определяет её вид.

Для уточнения общего уровня развития ребёнка необходима консультация клинического психолога. Психологическое тестирование поможет выявить конкретные проблемы ученика:

- снижение памяти и внимания;

- нарушение мышления, снижение уровня интеллектуального развития.

Ребёнок с дисграфией должен быть осмотрен неврологом. При осмотре детский невролог оценит общий неврологический статус и выявит сопутствующие неврологические патологии. Основываясь на результатах осмотра и данных, полученных от логопеда и клинического психолога, врач-невролог выработает тактику обследования и при необходимости план лечения пациента.

Для комплексного обследования ребёнка с дисграфией необходима консультация педиатра для исключения хронических соматических заболеваний, офтальмолога и сурдолога для выявления снижения слуха и психиатра [2] [9] .

Обязательным инструментальным методом исследования является электроэнцефалография (ЭЭГ) — исследование электрической активности головного мозга. ЭЭГ проводится для исключения скрытой судорожной активности головного мозга.

К другим инструментальным методам относятся дуплексное исследование сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника ( неинвазивное исследование сосудов, отражающее функциональные показатели кровотока) и магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ головного мозга показана детям с выраженными сопутствующими неврологическими нарушениями для выявления возможных органических поражений головного мозга [2] .

Лечение дисграфии

При выявлении у ребёнка дисграфии логопеду нужно уточнить её форму, это необходимо для составления методического плана реабилитации и организации коррекционных занятий. К работе логопеда для нормализации психологического состояния ребёнка целесообразно подключить занятия с психологом.

Детям с дисграфией рекомендованы регулярные осмотры невролога. Врач на основании клинического осмотра и данных инструментальных исследований составляет план лечения пациента. Подход к терапии детей с дисграфией должен основываться на рекомендациях федерального руководства по детской неврологии.

Из медикаментозной терапии показаны препараты:

Также в лечении используются малоинвазивные инструментальные методы. Для коррекции речевых нарушений у детей применяют транскраниальную микрополяризацию [10] . Метод основан на лечебном воздействии на головной мозг постоянного (гальванического) электрического тока небольшой силы. Во время процедуры происходит направленное воздействие на системы головного мозга. Это активирует неэффективно функционирующий синаптический аппарат нейронов и стимулирует развитие незрелых элементов коры головного мозга [6] .

Также для лечения детей с дисграфией применяют метод биоакустической коррекции [11] . Основой терапии является компьютерное преобразование электроэнцефалограммы больного в акустический сигнал и предъявление этого сигнала пациенту в реальном времени. Тем самым осуществляется сенсорная ЭЭГ-зависимая стимуляция. ЭЭГ-зависимая физиотерапия на основе метода биоакустической коррекции способствует улучшению показателей состояния центральной нервной системы.

Прогноз. Профилактика

В большинстве случаев дисграфия у детей младшего школьного возраста поддаётся логопедической коррекции. Тяжёлые случаи нарушения письменной речи встречаются нечасто. Таких детей отправляют в центры психолого-медико-социального сопровождения для решения вопроса о дальнейшем обучении ребёнка. Обычно пациентам с тяжёлой формой дисграфии рекомендуют продложить обучение в школе для детей с патологией речи. В дальнейшем при устранении проблем с письменной речью ребёнка переводят в общеобразовательную школу.

Профилактика дисграфии основывается в раннем выявлении логопедом (на уровне детского сада) детей с нарушением речевого развития. Если к 4-5 годам у ребёнка остаются речевые проблемы, его необходимо перевести в логопедический детский сад иди логопедическую группу для проведения коррекционных занятий.

В комплекс логопедических занятий, помимо работы по постановке и автоматизации звуков, обязательно должны входить задания по развитию внимания, памяти, узнавания зрительных образов, мелкой моторики, слухового сосредоточения [4] .

В настоящее время многие родители настроены на раннее развитие своего ребёнка, но этот подход часто себя не оправдывает и может спровоцировать проблему. Так, обучение ребёнка чтению и письму должно коррелировать со степенью созревания его сознания и готовности к обучению.

Источник