- Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

- Причины возникновения дирофиляриоза

- Как происходит заражение дирофиляриозом?

- Этапы развития дирофиляриий

- Воздействие дирофилярий на человека

- Виды дирофиляриоза

- Симптомы и места распространения дирофиляриоза

- Симптомы внутреннего дирофиляриоза

- Диагностика дирофиляриоза у человека

- Диагностика дирофиляриоза у животных

- Лечение дирофиляриоза

- Профилактика дирофиляриоза

- Как избавиться от филяриоза

Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

Дирофиляриоз — один из гельминтозов, ранее считавшихся исключительно зооспецифическим и до недавнего времени бытовало мнение, что этому заболеванию подвержены исключительно животные. В первую очередь — собаки. Но в последние годы все чаще стали регистрироваться случаи заражения людей.

Дирофиляриоз: симптомы, подкожный и внутренний дирофиляриоз у человека, лечение и профилактика

Дирофиляриоз — один из гельминтозов, ранее считавшихся исключительно зооспецифическим и до недавнего времени бытовало мнение, что этому заболеванию подвержены исключительно животные. В первую очередь — собаки. Но в последние годы все чаще стали регистрироваться случаи заражения людей.

Дирофиляриоз (Dirofilariasis) — относится к ларвальным гельминтозам. То есть, при этом заболевании паразитирует не взрослая особь нематоды, а ее личинка, не достигшая половой зрелости. Разносчиками заразы являются комары, поэтому наиболее часто этот гельминт встречается в теплом климате: от Австралии, Южной Америки и Африки до Юга России и Средней Азии. На протяжении последних лет наибольшее количество заболевших дирофиляриозом регистрировалось в Иране и Греции. Но в последние годы все чаще регистрируют эту болезнь и в умеренном климате.

Так, на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет выявляют по 35-40 случаев дирофиляриоза ежегодно. Причем география заражения весьма обширна — от теплого Ростова, умеренных климатических зон Тулы и Рязани, до морозной Сибири. На самом же деле уровень заболеваемости может быть значительно выше. Поскольку этот вид гельминтоза долго считался присущим только животным, то медики его не изучали, и на сегодняшний день о нем мало знают и не сразу могут поставить верный диагноз.

Большинству инфицированных дирофилярией пациентов, при обращении за медицинской помощью первоначально ставят диагноз либо фурункулез, либо киста или опухоль. Первое описание заболевания человека дирофиляриозом относится к середине 19-го века, которое сделал врач из Португалии Лузитано Амато после того, как удалил гельминта из глазного яблока у ребенка. В России первым зарегистрированным случаем дирофиляриоза считается описанный земским доктором Владыченским в 1915 году.

Причины возникновения дирофиляриоза

В буквальном смысле с латыни дирофилярия «diro, filium» переводится как «злая нить». Как уже упоминалось ранее, в человеческом организме может жить личиночная стадия глиста — микрофилярия. Наиболее часто люди инфицируются нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis, которые живут в организме домашних любимцев — собак и кошек. Крайне редко дирофилярия может передаться человеку от дикого животного — эти нематоды паразитируют у всех представителей семейств псовых и кошачьих, у приматов, у медведей, у тигров, у выдр. Именно поэтому большая доля заболевших дирофиляриозом приходится на охотников.

Как происходит заражение дирофиляриозом?

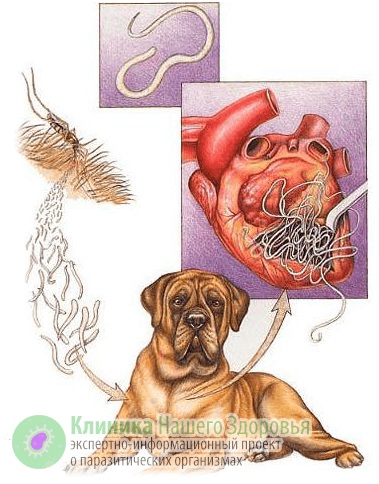

Механизм заражения у людей — трансгемный, то есть инфицирование происходит через кровь. Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже, через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы, как это ни прискорбно, выступают наши домашние животные. В первую очередь собаки, изредка кошки. По данным ветслужбы до 30% собак, живущих в городах, страдают от упомянутой инвазии. В сельской местности этот показатель еще выше. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Самки выделяют в кровь тысячи личинок-микрофилярий, которые имеют микроскопический размер — до 0,3 мм в длину. Именно поэтому они с кровотоком и лимфотоком разносятся по всему организму.

Микрофилярии так микроскопичны, что с кровью и лимфой попадают не только во все органы и ткани человека или животного, но даже преодолевают плацетнарный барьер и внутриутробно инфицируют плод. С кровью животного микрофилярия попадает к промежуточному хозяину — комару. Насекомое, в свою очередь, кусает инвазированное животное, личинки попадают в его брюшную полость, но часть из них остается в хоботке комара. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дифиляриоз передается от животного к животному и к человеку.

У людей тотальная восприимчивость к дирофилриозу – то есть, если человека кусает инфицированный комар, то он заразится со 100% вероятностью. Но в наибольшей зоне риска заражения дирофиляриозом находятся некоторые категории людей, среди которых:

- заводчики собак и кошек;

- люди, проживающие у открытых водоемов;

- те, кто часто бывает на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

Этапы развития дирофиляриий

Когда комар (реже другое кровососущее насекомое) заглатывает личинку нематоды с кровью, та около суток остается у него в кишечнике. Затем микрофилярии мигрируют в обратном направлении — к хоботку комара, где дозревают до инвазивной стадии. В этот период, комар, кусает жертву и заражает ее дирофиляриозом.

У нового хозяина около трех месяцев личинки остаются в месте комариного укуса: в коже или в подкожной клетчатке. Именно тут микрофилярии линяет и уже более жизнеспособными попадают в кровоток и разносятся по организму. Паразитировать микрофилярия может около трех лет.

До половозрелости дирофилярия развивается только в организме животных. Человеческий организм для нее тупиковый вариант, так как большинство личинок все же гибнут в крови людей. Это значит, что человек не может быть источник заражения.

Воздействие дирофилярий на человека

Обычно, у больного дирофиляриозом обнаруживается только один паразит, а развитие этой особи проходит в течение 8-9 месяцев. Зачастую гельминт не покидает места внедрения — живет под кожей, где его оставил комар после укуса.

Главная опасность дирофиляриоза — первичные реакции на месте внедрения микрофилярии. Может возникнуть сильная аллергическая реакция. Кроме того, кожа воспаляется, образуются уплотнения (шишки) довольно большого диаметра. Внутри этих уплотнений находится серозная жидкость и/или гной, внутри этого содержимого и обитает какое-то время дирофилярия. Часто паразит погибает, тогда уплотнение постепенно может само рассосаться. Но чаще все же требуется хирургическое вмешательство.

Виды дирофиляриоза

Инвазионное заболевание вызывает червь-паразит. Личинки нитевидной нематоды, вызывающие болезнь, бывают нескольких разновидностей, и поэтому заражение ими приводит к разным формам заболевания.

Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis — основные виды, поражающие собак и реже кошек. Именно эти разновидности гельминта являются самыми распространенными среди заболевших людей, ведь в подавляющем большинстве случаев дирофиляриоз у человека появляется при укусе комара-переносчика, контактировавшего до этого с данными животными.

- Dirofilaria repens вызывает подкожную разновидность дирофиляриоза.

- Dirofilaria immitis — висцеральную.

В России и странах ближнего зарубежья встречается в основном подкожный дифиляриоз. Висцеральный дирофиляриоз распространен в жарких странах Азии, Японии, Индии, США, Африке, Канаде, Вьетнаме, Австралии, на юге Европы.

Симптомы и места распространения дирофиляриоза

Скрытая форма дирофиляриоза у человека длится от 1 до 12 месяцев. Основным симптомом является появление под кожей или слизистой, болезненного уплотнения, с покраснением и зудом на месте внедрения. При этом гельминт под кожей может перемещаться (со скоростью до 15 мм в сутки), что может быть заметно для человека, как по ощущениям, так и визуально. Часто, заметив на теле уплотнение похожее на опухоль, пациенты обращаются к хирургу, а тот решает, что это липома, опухоль, фиброма, атерома и т.п., а затем уже в ходе операции обнаруживает гельминта.

У дирофилярий есть любимые места на теле человека — это органы зрения, ноги и руки, шея, лицо, грудь, мошонка. Могут появиться такие симптомы, как слабость, пассивность, тошнота, нервозность, бессонница, повышенная температура, боли в голове и в области поражения паразитом. В 50 % случаев обычно поражаются органы зрения. Человек жалуется на ощущение чего-то ползающего в глазу, у него наблюдается покраснение век и глаз, блефароспазм. При перемещении гельминта возникает боль, слезотечение и зуд. Иногда через конъюнктиву виден сам гельминт.

При нахождении дирофилярии в глазу вокруг нее образуется гранулема, что вызывает развитие экзофтальма и диплопии. Поражение глаз приводит к ослаблению зрения. Человек способен увидеть мигрирующего паразита. Наблюдения показали, что его перемещения усиливается под воздействием тепла.

Дифиляриоз обычно носит хронический характер, с рецидивами, характеризующимися периодами вспышек и затихания заболевания. Если вовремя не заняться лечением, вероятны воспаления тканей, и возникновение абсцесса.

Симптомы внутреннего дирофиляриоза

При этой разновидности паразитом поражаются легкие. Личинка живет в левом желудочке сердца и легочных артериях, образуя при этом фиброзную капсулу. Обычно болезнь протекает бессимптомно, реже вызывает боль в груди, кашель и кашель с кровью.

Заболевание часто выявляется случайно, например, при рентгене грудной клетки (видны узелки размером 1-2 см) или при оперировании легких.

Диагностика дирофиляриоза у человека

Диагностика заболевания представляет определенную сложность, так как её симптоматика схожа со многими другими заболеваниями, поэтому врачами часто ставится ложный диагноз и своевременное лечение затягивается. Основными жалобами пациентов являются появление мигрирующих подкожных узлов, ощущения перемещения паразита.

Диагноз дирофиляриоза можно подтвердить, сдав следующие анализы:

- анализ крови;

- после удаления паразита хирургом, проводится его макроскопическое исследование;

- проведение исследования на наличие серологической реакции, позволяющей обнаружить антиген паразита;

- аппаратная диагностика (УЗИ узлов, рентгеновские исследования, эхокардиография и электрокардиография).

Кроме того, перед постановкой диагноза специалист проводит анализ условий проживания больного, времени года, его деятельности. Факторами риска являются наличие домашних и бездомных собак и кошек, комаров, выезд в лес, на рыбалку, на дачу или в сад.

Риск заболевания дирофиляриозом особенно увеличивается в период высокой активности комаров. В связи с чем важны профилактические меры, производимые санитарными службами по ликвидации насекомых на территории водоемов. Известно, что заболевание носит сезонный характер, поэтому основное количество заболевших фиксируется весной и летом. Пики заболеваемости приходятся на периоды июнь-июль и октябрь-ноябрь.

Диагностика дирофиляриоза у животных

Для профилактики заболевания домашним животным необходимо регулярно давать противоглистные препараты. Признаками заболевания паразитами служат различные высыпания, уплотнения, ранки, опухоли на коже.

Больше всего при поражении страдает сердечно-сосудистая система животного. Поведение его становится пассивным, теряется аппетит, отмечается температура, кашель. Собака может прихрамывать и страдать от судорог.

Лечение дирофиляриоза

Форма болезни диктует методы лечения. Обычно у человека паразитирует одна неполовозрелая особь. Основной метод избавления от паразита — хирургический. Чтобы исключить перемещение паразита применяют дитразин. Редко применяется терапия медикаментами с использованием ивермектина или диэтилкарбамазина. Дополнительно при лечении используются успокаивающие и антигистаминные лекарства, нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды.

При глазном дирофиляриозе основным методом лечения будет удаление гельминта с помощью операции и последующие назначение дезинфицирующих и противовоспалительных препаратов для глаз, иногда также прописываются капли дексаметазона для уменьшения воспаления. Обязательно назначаются антигистаминные средства.

Профилактика дирофиляриоза

В России 4-30% (в зависимости от географии их проживания) домашних и уличных собак являются хозяевами-переносчиками микрофилярий. Самый большой процент зараженных животных в Греции и Иране- 25-60%.

Профилактика заболевания включает в себя истребление комаров и ограничение контакта с ними животных и человека, своевременное выявление дирофилярий животных и их лечение, борьба с бродячими животными, противоглистная профилактика у домашних питомцев.

Так как очагами дирофиляриоза являются водоемы около жилых районов, очевидна эффективность мер, применяемых санитарными органами по борьбе с кровососущими насекомыми. К тому же необходима борьба с комарами в подвалах жилых домов, ведь здесь эти паразиты могут с комфортом обитать весь год. Из подвалов жилых домов комары и другие насекомые попадают по вентиляционной системе в квартиры.

В лесу и около водоемов необходимо использовать репелленты и защищать участки тела с помощью одежды. Животным кроме репеллентов могут быть одеты специальные ошейники. По возможности старайтесь отказаться от прогулок в вечернее и ночное время суток.

Человек сам в ответе за собственное здоровье, а также за здоровье своих детей, родных и близких, поэтому отправляясь в отпуск в теплые страны, будьте бдительны! Легче предотвратить болезнь, соблюдая профилактические меры, чем лечить ее последствия!

Источник

Как избавиться от филяриоза

Филяриатоз – группа трансмиссивных гельминтных заболеваний, вызываемых филяриями – нематодами, паразитирующими в лимфатической системе и подкожной клетчатке. Филяриатозы распространены в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом: на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Японии. По данным ВОЗ в мире насчитывается120 млн. зараженных, а 40 млн. человек стали инвалидами [3, с. 257-273].

Род филярий был обоснован О.Ф. Мюллером (датский ученый, естествоиспытатель) в 1789 году. В настоящее время известно более 80 родов филярий, включающих около 380 видов.

Впервые о гельминтных заболеваниях в России и их лечении упоминает П.С. Паллас (немецкий и русский ученый, энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник) в 1781 году, интересовались данной проблемой также С.П. Боткин, И.И. Мечников и В.А. Манасеин. Основоположником отечественного учения о глистных заболеваниях, в частности о филяриатозах, является академик К.И. Скрябин. Он установил, что в районах с умеренным климатом у человека встречается единственный филяриатоз типа Dirofilaria repens (1918), что человек является только факультативным хозяином. Основными же носителями, как и в тропических странах, являются инвазированные крупный рогатый скот, лошади и собаки, кошки, реже дикие плотоядные (волки, лисицы и др.).

Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров рода Aedes, Culex, Anopheles, зараженных личинками филярий. Продолжительность цикла развития в комаре составляет 8 – 35 дней [4, с. 124 – 300].

Филярии имеют нитевидную (filus – нить) форму тела белого цвета длиной 8 – 10 см самки, самцы до 4 см и всего до 0,1 – 0,5 мм в диаметре. По внешнему виду напоминают длинные белые нитки. Снаружи покрыты достаточно плотной оболочкой (кутикулой). Под ней расположены продольные тяжи мышц на спине и на брюшке. Они помогают филярии сгибать и разгибать тело и обеспечивают движение. Внутренние органы находятся в полости, заполненной жидкостью. Желудочно-кишечный тракт – прямая трубка без извилин, которая начинается ротовым отверстием и заканчивается анальным. Взрослые паразиты и личинки питаются растворенными в лимфе белками и жирами. Продолжительность жизни филярии в организме человека 8 – 17 лет. За этот период самка может произвести до миллиона личинок. Обычно самки и самцы переплетаются между собой, образуя клубки. Взрослые паразиты локализованы в тканях и полостях тела человека, а личинки (микрофилярии) – в крови и тканях. Микрофилярии совершают суточные миграции: в зависимости от активности переносчика они появляются в периферической крови либо ночью, либо днем. Личинки днем находятся в глубоких кровеносных сосудах (внутренних органах), а ночью выходят в периферические. Филярии живородящи. Половозрелые формы обитают в лимфатических сосудах и узлах до 18-20 лет. При укусе комаром человека личинки попадают в кровь, затем мигрируют в лимфатическую систему и через 3 – 18 месяцев достигают половой зрелости. Болезни подвержены люди обоих полов и всех возрастов. Заболеть рискуют люди, которые посещают страны Южной Америки, Африки, Южной Азии, Австралию и Океанию, острова Тихого и Индийского океана.

Инкубационный период 3 – 6 месяцев у приезжих людей и 12 – 18 месяцев у коренного населения (зависит от силы иммунитета и особенностей возбудителя.

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами жизнедеятельности паразитов).

Механическое (закупорка и варикозное расширение лимфатических сосудов, приводящее к нарушению оттока лимфы, в результате чего происходит отек пораженного органа (слоновость)).

Характерные симптомы: в ранней стадии преобладают симптомы, связанные с повышенной чувствительностью организма – лихорадка, конъюнктивит, увеличение лимфатических узлов, приступы бронхиальной астмы.

Вторая стадия (стадия носительства) продолжается от 2-х до 7-и лет и сопровождается увеличением и воспалением лимфатических улов и сосудов. В этот период заканчивается развитие филярий до половозрелых форм и в крови появляются микрофилярии.

Третья стадия (стадия закупорки) проявляется хилурией (наличие лимфы в моче), гидроцеле (водянка яичка), хилезной диареей (понос с примесью лимфы), элефантиазом (слоновость) нижних конечностей, молочных желез, половых органов. Поздние клинические проявления необратимы и прогноз неблагоприятен.

Лабораторная диагностика: обнаружение микрофилярий в крови (кровь необходимо брать ночью и утром), иммунологические методы [1, с. 56 – 89].

В России заболевание протекает атипично, с отсутствием в тканях половозрелых нематод и микрофилярий, а, следовательно, болезнь не осложняется слоновостью, как в тропических и субтропических странах, и поэтому трудно диагностируется. По этой причине больные посещают многие годы врачей разных специальностей, пытаясь получить помощь, но все безуспешно до тех пор, пока гельминт не выползет где-либо под кожей, вызвав воспаление. Нередко гельминт попадает в орган зрения: в веко, конъюнктиву, переднюю или заднюю камеру глаза, в зрительный нерв, тем самым нарушая в той или иной степени функцию зрительного аппарата человека. Описываем подобный случай.

Больная К., 48 лет, по профессии – юрист. В анамнезе vitae: за пределы Саратовской области не выезжала около 3 лет, домашних животных (кошек, собак не имеет). В анамнезе morbi: в мае 2013 г. впервые отметила наличие точечного образования в левой подглазничной области, никаких болезненных и других проявлений не отмечала. С течением времени появилась нерезко выраженная припухлость мягких тканей левой подглазничной области. Обращалась к врачам различных специальностей: окулисту, ЛОР-врачу, дерматологу. В анализах крови (общем, биохимическом), анализах мочи – отклонений от нормы не было выявлено, по результатам обследований не возникало подозрения на гельминтоз. Так как пациентка помимо жалоб на легкую припухлость подглазничной области жаловалась на периодическое «ощущение какого-то давления», «ползания чего-то» в указанной области, то ей было рекомендовано обратиться к психиатру. Психиатр заподозрил у пациентки явления дерматозойного бреда и назначил соответственное лечение, которое было безуспешным. Однако, самочувствие больной ухудшалось, выраженность припухлости подглазничной области слева несколько нарастала и она решила самостоятельно обследоваться. 26.02.15 г. Обратилась в УЗИ кабинет 9 ГКБ для прохождения обследования органов брюшной полости и вместе с тем пожаловалась врачу УЗИ кабинета на беспокоящие болезненные проявления в левой подглазничной области. Патологии со стороны внутренних органов выявлено не было и врач решил провести УЗИ исследование указанной области, в результате которого в мягких тканях подглазничной области слева на глубине 1 мм от кожи была выявлена жидкостная полость размерами 24х11х20 мм, с неоднородным внутренним содержимым, на фоне которого визуализировались множественные подвижные гиперэхогенные линейной формы образования. Пациентка была экстренно госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии 9 КГБ. В связи с длительно существующим воспалительным процессом левой подглазничной области была назначена ревизия воспалительного инфильтрата. В ходе операции в тканях был обнаружен гельминт длиной около 10 см, толщиной около 1 мм, белого цвета, живой. Идентификация паразита производилась в паразитологической лаборатории Областной СЭС г. Саратова, где установлено, что удаленная нематода вида Dirofilaria repens. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. После операции больной было назначено следующее лечение: цефазолин 1,0 в/м 3 р/д 6 дней, при необходимости – анальгин 50 % 2 мл в/м при болях, десенсибилизирующие средства. После оказанного лечения состояние, самочувствие больной улучшилось и она была выписана для дальнейшего дообследования, лечения, наблюдения в клинике инфекционных болезней.

Особенностью данного случая представляется случайное выявление филяриатоза у пациентки, которая на протяжении практически 2-х лет посещала врачей разных специальностей с жалобами на неприятные ощущения, припухлость в левой подглазничной области. Ей было проведено разностороннее обследование (лабораторное, инструментальное, включая рентгенографию черепа, КТ головы), была осмотрена врачами разных специальностей и даже, учитывая, неопределенность и вместе с тем упорство, субъективных жалоб – психиатра.

Данный случай явился для нас поводом оценки эпидемиологии филяриатоза в Саратовской области. Из доступной нам литературы обратил на себя влияние описанный сотрудниками кафедры инфекционных болезней СМИ [Плотникова М.Н., Царева Т.Д., Гаврилова И.Б., Чернявская Л.В. и др.] случай заболевания филяриозом животных у человека в г. Саратове в 1985 году. В клинике глазных болезней СМИ у пациента была обнаружена живая, инкапсулированная нематода под конъюнктивой правого глаза. На 1985 г. это был второй известный описанный случай в России. Первый был описан доктором Полем в г. Харькове в 1927 году у больной, приехавшей из Мариуполя на консультацию. К 1985 г. на территории СССР были описаны 14 случаев заболевания филяриатозом: 8 – академиком К.И. Скрябиным в период с 1915 по 1935 гг. и 6 – различными авторами в предыдущие годы (М.С. Трусов). Ранее севернее 48-й параллели – городов Астрахани и Днепропетровска случаи заболевания тогда не регистрировались. В последние годы дирофиляриоз регистрировался в 24 субъектах Российской Федерации: Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Хабаровском краях, республиках Башкорстан, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской республике, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях, г. Москве [2].

На протяжении последних 15 – 20 лет отмечается рост заболеваемости дирофиляриатозом повсеместно. Так, за период с 2010 по 2014 гг. по Саратовской области зарегистрировано 15 случаев заболевания. По возрасту случаи распределились следующим образом: 15-17 лет – 2 сл., 20-29 лет – 3 сл., 30-39 лет – 1 сл., 40-49 лет – 1 сл., 50-59 лет – 5 сл., 60 и старше – 3 сл.. По половому признаку: мужчин 4 человека, женщин – 11 человек. По локализации: грудная клетка, молочная железа, правое предплечье и правая голень – 1; левое плечо – 3, правое плечо – 2, правый глаз – 4, левый глаз – 2. Инкубационный период от 1 месяца до 5 месяцев (от момента укуса до проявления заболевания). По клиническим признакам у всех больных в месте укуса комаров отмечалось уплотнение, болезненное при пальпации, гиперемия, зуд. У 6 человек с локализацией в глазу – слезотечение, ощущение «инородного тела». По месту заражения: у 2 больных заражение произошло в г. Анапе Краснодарского края, остальные пациенты распределились по Саратовской области следующим образом: 2 чел. Энгельсский район п. Узморье, по 1 чел. – Романовский район р.п. Романовка, в пригороде г. Ершова, в пригороде г. Маркса и в пригороде г. Балаково, 4 чел. в п. Тарханы, п. Расково, п. Расловка Саратовского района, 3 чел. – в пригороде г. Саратова. У всех больных эпидемиологический анамнез не позволил точно установить механизм заражения филяриатозом.

Как следует из вышеизложенного наиболее частой локализацией филярий являются область глаз (в 40 % случаев), среди зараженных преобладали женщины в возрасте от 50 лет и старше.

Цель данного сообщения – привлечь внимание врачей всех специальностей инфекционистов, офтальмологов, дерматологов, хирургов, инструменталистов к проблеме своевременной диагностики широкого и прогрессирующего распространения паразитарных заболеваний.

Источник