- В поисках серебряной пули: необычные патроны

- Безгильзовые и реактивные

- Патрон с «улетающей» гильзой

- Реактивный Gyrojet

- Патроны со спрессованным зарядом

- Многопульные и стреловидные

- Одна – хорошо, а две – лучше

- Огнестрельный дартс

- И это не все

- Чистка гильз в вопросах и ответах

- Обработка гильзы перед снаряжением

- Отбор

- Декапсюлирование

- Очистка (сухие, мокрые тумблеры, виброванна)

- Чистка капсюльного гнезда

- Повторный отбор с замером

- Отжиг

- Подрезка

В поисках серебряной пули: необычные патроны

Посмотрим, как по-разному можно решать одну и ту же инженерную задачу, даже если эта задача — запускать в цель маленькие кусочки свинца.

В сегодняшней программе: болтер для войны во Вьетнаме, огнестрельный дартс и опасное прочтение старой поговорки.

Пост о фантастическом оружии из середины 20 века оказался неожиданно популярным, но правильнее рассказывать о военных диковинках начиная с патронов. Именно они — то, вокруг чего проектируется огнестрельное оружие и среди них достаточно оригинальных и просто курьезных конструкций.

На том, чем заряжали огнестрел на заре его развития, задерживаться не буду. Долгое время оружейники имели весьма смутные представления о баллистике и о том, как должны выглядеть боеприпасы. Показательна история, описанная в одной из книг Джека Келли.

В 1500-е годы на территории нынешней Германии разгорелся спор о том, почему пули из оружия с винтовыми нарезами в стволе летят точнее. Баварский чернокнижник Мореций с учениками авторитетно заявлял, что обычно на траекторию пуль влияют бесы, но пуля из нарезного оружия летит по прямой, потому что вращается, ибо ни один бес не может удержаться на крутящемся предмете. Его оппоненты из церкви были твердо уверены в противоположном: вращающиеся тела привлекают бесов и винтовки так точны, потому что пулю направляют в цель злые силы.

Дошло до того, что в 1547 году гильдия оружейников поставила эксперимент:

Сначала по целям, находившимся на расстоянии 200 ярдов, из нарезных ружей было выпущено двадцать обычных свинцовых пуль. Затем из тех же ружей выстрелили двадцатью пулями, отлитыми из чистого серебра, трижды освященными и с маленьким крестиком на каждой. Из обычных пуль в цель попали девять, все освященные прошли мимо. Дело было ясное: демоны предпочитают вращение. Церковные власти запретили в городе дьявольские нарезные ружья, горожане бросали их в костер на городской площади.

Казалось бы, спустя двести лет оружейники уже должны были разобраться в физике полета пули, но, не совсем. Так, прообраз пулемета — запатентованное в 1718 году «ружье Пакла» комплектовалось барабаном для стрельбы кубическими пулями. Нужно ли говорить, что бесам баллистики они очень не нравились?

Темные были времена, но к середине 19 века они наконец прошли, и патрон приобрел более-менее современный вид.

Пуля (1), гильза (2), пороховой заряд (3), закраина (4) и капсюль (5) — формула оказалась настолько успешной, что и в 21 веке оружейники не придумали ничего лучше. Но попыток было немало.

Безгильзовые и реактивные

Один из способов радикально улучшить современное оружие — изобрести надежный безгильзовый патрон. Он сильно упростит конструкцию за счет отказа от механизмов для автоматического выброса стреляных гильз. Вместе с гильзами исчезнет и большинство причин неисправностей автоматического оружия. И это не говоря о том, что боекомплект станет легче. Поскольку средний вес солдатского снаряжения перевалил за 30 килограммов, вес патронов — немаловажный фактор.

Патрон с «улетающей» гильзой

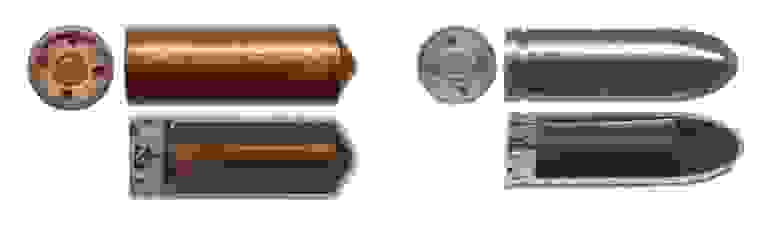

Избавиться от гильзы, как от отдельного элемента конструкции патрона, можно, срастив ее с пулей. Так в 1980-х поступил итальянец Бруно Чиволани — создатель патрона 9mm AUPO и пистолета-пулемета Benelli CB-M2.

Обычный 9 мм патрон в сравнении с 9mm AUPO

В задней части его патрона располагался заполненный порохом «стакан», а вдоль стенки размещался легковоспламеняющийся «капсюльный заряд». Он детонировал от удара бойка по стенке «стакана» и поджигал порох. Тот, в свою очередь, сжигал диафрагму, закрывающую донце патрона. Пороховые газы высвобождались, и пуля целиком покидала ствол.

Скорее всего, Чиволани вдохновлялся патентом американца Уолтера Ханта — изобретателя пули Rocket Ball, жившего еще в 19 веке, но как к похожему решению пришел советский конструктор Владимир Алексеевич Герасименко неизвестно.

Для своего пистолета ВАГ-73 Герасименко изготовил цельностальной патрон и разработал сгорающий целиком капсюль. Чтобы боеприпас не «съедал» нарезы ствола, конструктор снабдил его ведущим латунным пояском, как на артиллерийском снаряде.

К сожалению, о характеристиках ВАГ-73 доподлинно ничего не известно. Работа велась в инициативном порядке, и до испытаний пистолет не добрался.

Ясно одно — судьба пистолета Герасименко была предрешена с самого начала — уж очень дорог в производстве был бы патрон. А вот Benelli CB-M2 испытывался военными и получал положительные отзывы, но в серийное производство допущен не был.

Реактивный Gyrojet

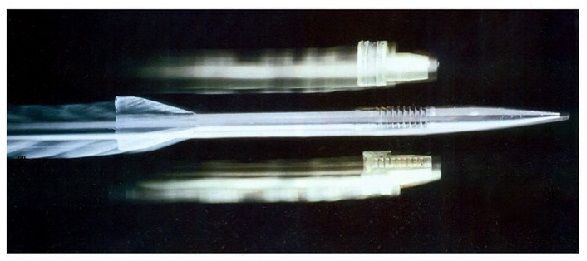

Другой тип безгильзового патрона — «мини-ракета» американского пистолета MBA Gyrojet.

Корпус этого крупного (13×50 мм) стального патрона цельный, но в его донце вокруг капсюля под углом просверлены миниатюрные отверстия. Через них образовавшиеся при выстреле пороховые газы постепенно выходят наружу, создавая реактивную тягу. Чем-то подобным через 38000 лет вооружится космический десант из технофентезийной вселенной Warhammer.

Создатели Gyrojet Роберт Мэйнард и Артур Биль стремились создать бесшумное оружие, которое по характеристикам превосходило бы классические пистолеты. Отчасти им это удалось.

Выстрел из Gyrojet был практически бесшумен, а на дальности в полсотни метров по энергии вдвое превосходил боеприпас пистолета Colt М1911. Однако, пуля Gyrojet медленно разгонялась — по воспоминаниям владельцев, на выходе из ствола ее можно было остановить, подставив ладонь.

К тому же, Gyrojet не отличался кучностью стрельбы. В отличие от Герасименко, Мэйнард и Биль не стали решать проблему износа нарезов и ограничились гладким стволом. «Мини-ракета» стабилизировалась вращением, полученным за счет закрученной реактивной струи, и потому легко сбивалась с траектории.

Отдельные американские солдаты покупали Gyrojet для войны во Вьетнаме, но быстро убеждались в бесполезности этого оружия в реальном бою. Стоило на линии огня оказаться тонкой веточке или плотной листве, и траектория выстрела смещалась в непредсказуемом направлении. Вместо малошумного и мощного оружия из Gyrojet получился технический курьез.

Патроны со спрессованным зарядом

Еще один способ переизобрести патрон — отказаться от всяких намеков на гильзу. Тут дальше всех продвинулись немцы при помощи компании Dynamit Nobel.

С начала 60-х и до 90-х годов прошлого века они разрабатывали боеприпас, в котором пуля была бы вклеена в переднюю часть пороховой шашки, покрытой сгорающим защитным лаком. Основными проблемами этого типа патронов стали: хрупкость и склонность к самовоспламенению.

При интенсивной стрельбе внутренности оружия неизбежно разогреваются. Так что безгильзовый патрон с одной стороны должен выдерживать высокую температуру, а с другой гарантированно срабатывать при ударе по капсюлю. Обычный порох тут не подходил, и в Германии разработали высокотемпературный состав на основе тетрила.

В результате был создан 4,73 мм телескопический патрон DM11. Его пуля была целиком утоплена во взрывчатое вещество, так что боеприпас получился компактным и легким — всего 5,2 грамма. Для сравнения, распространенный патрон 5,56 × 45 мм НАТО весит 12,3 грамма.

Парадоксально, но винтовка, для которой предназначался DM11, Heckler&Koch G11, оказалась не проще, а намного сложнее традиционного оружия. Ее испытания и доработки растянулись без малого на 30 лет. И хотя в 1991 году уже бельгийцы из компании VBR упростили немецкую конструкцию и изготовили винтовку VBR CAR (Caseless Ammunition Rifle), в магазине которой помещалось аж 120 безгильзовых патронов, момент был упущен. Военные окончательно разочаровались в идее.

Многопульные и стреловидные

Оружейники активно экспериментируют и с другим элементом конструкции патрона — пулей. На этот раз, не чтобы упростить конструкцию оружия, а ради улучшения его характеристик, например, кучности и дальности стрельбы.

Ожидаемо, пик этих изысканий пришелся на годы холодной войны. Если раньше оружейники ограничивались изменением калибра и материалов, изобретали пули с сердцевиной из твердых сплавов, то в это время они проявили фантазию.

Одна – хорошо, а две – лучше

Известный по поговорке принцип в применении к пулям открывает много новых возможностей.

Если разделить головную часть патрона на сегменты, можно комбинировать их характеристики. Например, первый сегмент сделать бронебойным, второй из мягкой меди, третий — трассирующим. К тому же, такой патрон удваивает, а то и утраивает плотность огня и, в теории, позволяет точнее попадать в сравнении с огнем отсечками по три выстрела. Отдача единственного выстрела меньше сбивает прицел.

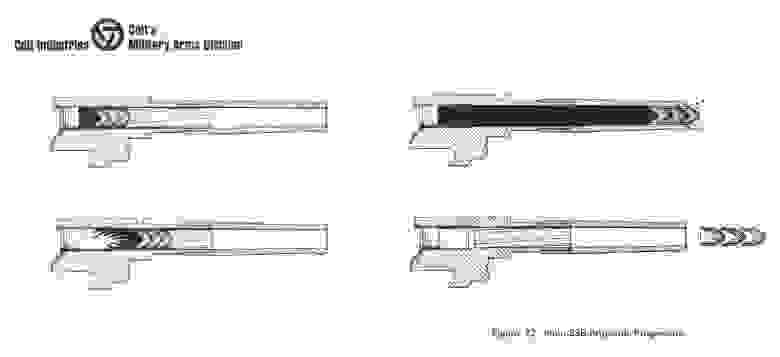

На практике концепцию проверили американские военные в конце 1950-х в рамках проекта SALVO. Для программы по поиску новых видов вооружения, помимо прочих, они изготовили несколько разновидностей патронов SSB —Salvo Squeeze Bore для пулемета М2, винтовки М14 и пистолета SSP Colt.

Они предназначались для стрельбы из модифицированного оружия с особым стволом. В начале его канал имел нарезы, но ближе к концу становился гладким и сужался. В этом месте конические сегменты пули, прежде двигавшиеся как единое целое, обжимались, разъединялись и покидали ствол уже по отдельности.

По сравнению с обычным, патрон SSB должен был обладать более высоким останавливающим действием и большей точностью, но на испытаниях второе предположение не подтвердилось. Сегменты пули разлетались слишком широко.

А вот в СССР аналогичные изыскания привели к тому, что в 1984 году крупнокалиберный многопульный патрон приняли на вооружение. 12,7х108/1СЛ, известный как «Теоретик», состоял из двух помещенных одна за другой бронебойно-зажигательных пуль калибром 12,7 мм каждая.

«Теоретик» в модификации с трассирующей пулей

Сильное рассеивание, которое мешало вести прицельную стрельбу из автомата, лишь увеличивало эффективность четырехствольного авиационного пулемета, для которого предназначался этот патрон.

Тем не менее, «Теоретик» использовали ограниченно. Во многом потому, что под него было необходимо перепрограммировать бортовые вычислители вертолетов, рассчитанные на баллистику обычного 12,7 мм боеприпаса.

Огнестрельный дартс

Металлическими стрелками иногда заряжали гладкоствольные ружья еще в 17 веке, причем даже выкованные вручную и вложенные в деревянные поддоны, они давали небольшое увеличение дальности стрельбы.

Патрон ОПС в сравнении с одним из первых советских чертежей оперенной подкалиберной пули

Всерьез испытаниями стреловидных пуль занимались в то же время, что и многопульными патронами. К 1961 году в СССР разработки привели к созданию патрона ОПС (оперенный подкалиберный стрелковый) и автомата АО-27.

В нем помещалась стальная 50 мм стрелка массой 2,3 грамма. К ней прилегал пластиковый поддон, который при выстреле вел стрелку по каналам ствола и отделялся от нее уже в полете.

АО-27 показывал отличные результаты по кучности стрельбы, имел небольшую отдачу, хорошо пробивал преграды, но обладал меньшим по сравнению с АК-47 останавливающим действием. К тому же, патрон ОПС стоил в два раза дороже стандартного 7,62 мм. В итоге автомат АО-27 и патроны к нему так и остались на стадии опытных разработок.

Хотя позднее военные перепробовали несколько вариантов хвостового оперения и даже изготовили гибридные двухпульные и трехпульные стреловидные патроны, соотношение преимуществ, которые они давали, и цены оставалось невыгодным.

В США подобные пули изучали в рамках программы SPIW, но она не так и не привела к созданию оружия будущего. После принятия на вооружение винтовки Armalite AR-15, прародительницы M16, исследования прекратили, фактически признав бесперспективность подобных патронов. Впрочем, в артиллерийском деле совсем другая экономика, там наработки по «стрелам» нашли применение в виде бронебойных подкалиберных снарядов.

И это не все

Текст вышел длинным, но о многом еще не рассказано. Если сообщество одобрит, выйдет продолжение, о подводных, бесшумных и не цилиндрических патронах, которые и на патроны то не похожи (один из них можно заметить на заглавной картинке). А потом, глядишь, и про реальные проекты космического десанта материал подготовлю.

Источник

Чистка гильз в вопросах и ответах

Обработка гильзы перед снаряжением

Как я уже и писал в предыдущих материалах, самый большой геморрой при переснаряжении боеприпасов – с гильзой. Сейчас постараюсь объяснить, что вам нужно делать и зачем.

Отбор

Понятное дело, если вы купили новёхонькие, ни разу не стреляные гильзы, то у вас и проблем нет, первичный осмотр им не требуется. Но если вы приобретаете «однострелы» или просто побродили с мешком по стрельбищу и набили его валявшимся на земле железом или латунью, то отбор, конечно, необходим. Разложите обретённое богатство на газетке и внимательно исследуйте каждую гильзу на предмет замятий, трещин, ржавчины/окислов и прочих повреждений.

Глаза у меня уже не те, поэтому рекомендую на такой случай обзавестись лупой небольшой кратности с креплением на голову и подсветкой – очень удобно.

Декапсюлирование

Некоторые стрелки сперва гильзы моют, а уж потом декапсюлируют – я же сперва убираю старые битые капсюли, инициирующий состав и нагар под ними всё равно придётся вычищать. Декапсюляция может проводиться разными способами. Если у вас есть пресс для релоада и набор матриц – никаких проблем, матрица №1 из набора как раз и оснащена штоком-иглой, который аккуратно выбивает битый капсюль. Но есть нюанс: такая игла предназначена для гильз с одним запальным отверстием – под «боксеровский» капсюль.

А отечественные гильзы используют «бердановский» капсюль, и запальных отверстий в гильзе два. Чтобы сладить с такой гильзой, приходится либо покупать специальные выколотки кустарного производства, либо использовать приспособу с красивым сложным названием «гидродекапсюлятор».

По сути, это толстостенная трубка и шток: закидываете в трубку гильзу, наливаете внутрь воду, вставляете шток и бьёте по нему молотком, капсюль вылетает. Правда, тут нужно быть осторожным: как мы знаем из школьного курса физики, вода не сжимается, а гидроудар – штука серьёзная, так что вылетающий крохотный кусочек металла способен развить очень приличную скорость. Один мой знакомый умудрился насквозь пробить вылетевшим капсюлем пластиковый тазик, в котором лежали гильзы.

Я этим в ванной занимаюсь, производительность неплохая, но работа мокрая и грязная – брызги во все стороны, так что потом приходится отмывать кафель.

Очистка (сухие, мокрые тумблеры, виброванна)

Вот теперь гильза подготовлена к чистке. Очистить её от грязи можно разными способами, которые можно разделить на три вида: механические, химические и смешанные. Самый простой и малозатратный способ – это химия. Компоненты самые простые: либо лимонная кислота, либо 9% уксусная.

Вариант первый: засыпаем гильзы в кастрюльку из нержавейки заливаем рабочим раствором: на литр воды 40 грамм лимонной кислоты из ближайшего супермаркета. Ставим на плиту, доводим до кипения, убавляем газ и варим этот супчик минут 20-30, периодически помешивая и доливая воду взамен выкипевшей.

Вариант второй: снова кастрюлька, тёплая вода и пара-тройка столовых ложек уксусной кислоты. Кипятить ничего не надо, просто оставьте на 30-40 минут. Правда, запах уксуса будет бить в нос, поэтому летом я стараюсь выставлять рабочую ёмкость на балкон.

Для сильно загрязнённых гильз корифеи релоада рекомендуют добавлять в уксусную ванну чистящее средство, например, банальный «Силит» всё из того же супермаркета. Оставьте на сутки и наслаждайтесь результатом.

Во всех случаях после химической чистки не забудьте как следует промыть гильзы – оставьте их под проточной водой минут на 10 и как следует просушите (положите на горячую батарею или позаимствуйте у супруги фен).

Минус такого способа – кислота может прореагировать с латунью и на поверхности выступят розовые медные пятна, но это чистой воды эстетство, на механические свойства гильз их изменившийся цвет никак не влияет.

Механический способ сложнее и дороже, им заморачиваются обычно «высокоточники». Ротационно-вибрационные машинки (в просторечии – тумблеры) – изделия не дешёвые, но при таком способе чистки с гильз не просто смывается грязь. За счёт вибрации наполнитель буквально выполировывает каждую гильзу и после этой операции они выглядят, как новенькие.

Если говорить о смешанных способах чистки, то тут самое эффективное – «мокрый тумблер». В ёмкость с гильзами не только засыпается наполнитель, но и заливается вода с химией, после этого контейнер герметично запечатывается крышкой. Щёлкаете выключателем – ёмкость в агрегате начинает крутиться на манер барабана стиральной машины. Тоже отличные результаты, но много возни.

Самый же простой и распространённый вариант «смешанной чистки» — это виброванна.

Можно заморочиться и купить проверенное изделие от приличного производителя, а можно взять дешёвый китайский аналог. Вариантов растворов для такого способа множество, работает виброванна неплохо.

Разумеется, промывка и сушка очищенных гильз обязательны. Кстати, виброванна отлично подходит и для чистки деталей оружия: благодаря ей я, например, впервые нормально отдраил свой старый ДТК от «сайги».

Но у виброванн и химрастворов, всё-таки, есть минус: мелкие повреждения на гильзе (задиры, царапины) они не убирают. А если гильза сильно царапанная, в патронник она будет заходить уже с некоторым трудом. Поэтому такие гильзы отбираются и шлифуются вручную со средствами малой механизации: зажимаем донце в шеллхолдер, шеллхолдер вставляем в шуруповёрт, нажимаем на клавишу – а свободной рукой с клочком стальной ваты №0000 наводим лоск на поверхность.

Чистка капсюльного гнезда

Как бы мы не старались с химией, всегда есть шанс, что в капсюльном гнезде останется кусок прикипевшего нагара. В принципе, для валового патрона немножко грязи большой проблемы не составит. Но если приболеть перфекционизмом, включаются рассуждения: нагар занимает определённый объём, то есть при воспламенении капсюльного состава форс пламени, ушедший через запальное отверстие в сторону пороха, будет чуть сильнее, характер горения порохового заряда чуть изменится, а это воздействует на пулю: она, например, с другой скоростью врежется в нарезы, а в результате отклонится от СТП.

В принципе, всё это имеет смысл только для уже упомянутых высокоточников, многие мои знакомые этим не заморачиваются: лишь бы нагар не перекрывал запальное отверстие. Но я зануда и я чищу капсюльное гнездо.

Самый примитивный инструмент – небольшая ручная фреза, она же «primer pocket cleaner», стоит она недорого и входит в набор Lee.

Один конец потолще – для винтовочных гильз; другой, потоньше, для пистолетных. Для обработки небольшого количества гильз этого скребка вполне достаточно, но если у вас в перспективе снаряжение хотя бы полусотни патронов, вы эту крохотную железку со временем возненавидите – она здорово наминает пальцы. Если это произошло – пора покупать что-то поприличнее.

Такие стальные щёточки лучше работают и гораздо удобнее. А если речь идёт о сотнях гильз – такую насадочку можно прикрутить, например, к шуруповёрту. В общем, пусть всё будет чистым!

Повторный отбор с замером

Итак, у нас есть кучка «бэушной», но чистенькой блестящей «латуни», которую можно пускать в дело. Но торопиться не надо: берём картинку или таблицу, в которой указаны габариты вашего боеприпаса и штангенциркуль.

«Штангетом» тщательно замеряем длину гильзы. При выстреле пороховые газы так сильно лупят по её стенкам, что металл начинает слегка плющиться и вытягиваться в единственно возможном направлении – в сторону ствола. И чем «горячее» патрон, тем больше вытягивание. На моём .444 Marlin этот эффект почти не заметен, а вот бутылочные гильзы мощных боеприпасов вытягиваются довольно сильно. Несколько циклов «переснаряги» — и дульце может вытянуться так, что гильза попросту перестанет влезать в патронник и вы даже затвор закрыть не сможете. Поэтому вся «латунь», длина которой больше положенного, откладывается в отдельную ёмкость для следующей операции.

Отжиг

Не знаю, в курсе ли вы, но закаливанию подвергается не только сталь, но и многие другие металлы – до свинца включительно. Сплавы – не исключение. Латунь тоже закаляется, но не от температуры, а от наклёпа. И, будьте уверены, в процессе выстрела этот наклёп происходит. А с повышением твёрдости растёт и хрупкость. В худшем случае это чревато появлением трещин на дульце гильзы, после чего она для вас потеряна безвозвратно. А когда гильза стоит 2 евро, такая потеря нервирует.

В более простом случае «закалённое» дульце имеет совершенно другую пластичность, следовательно, усилие, с которым оно удерживает пулю, будет отличаться от оптимального. В итоге при выстреле это может привести к изменению начальной скорости и отклонению пули от нужной нам точки попадания. Поэтому после двух-трёх циклов перезарядки дульце необходимо отжигать.

Отжигу подлежат и стальные, и латунные гильзы. Со стальными вообще забавно может получиться: вы их собираете, вышибаете стреляный капсюль в гидродекапсюляторе, моете в виброванне и складываете в мешочек: вдруг пригодятся? А когда через месяц вы их из мешочка достаёте, треть из них выглядит вот так:

И это «однострелы», подобранные на стрельбище. Полежали – и полопались, внутренние напряжения-то в металле никуда не делись…

Так вот, об инструментах для отжига. Самый писк – это конечно, новозеландские индукционные машинки АМР MARK II.

Но эта красота мне явно не по карману, да и такое количество патронов мне просто не нужно. Есть очень интересные кустарные модели, крайне остроумной конструкции, в которых отжига используется бытовой газ, они подешевле.

Но и они для меня слишком производительны, да и габариты у этого хозяйства приличные, поэтому я использую банальный кустарный способ: простейшую газовую горелку и медицинский зажим-корцанг для удержания гильзы над пламенем.

У отожжённой гильзы появляется характерный разноцветный поясок; кто-то его изничтожает стальной ватой, а мне и так нравится.

Подрезка

Помните, мы откладывали в стороночку слишком длинные гильзы? Лишний металл на дульце надо стесать – и для этого тоже есть специальные инструменты. Самый простой – ручная фреза триммер. С десяток-другой гильз вы обработаете без особого напряжения.

Зажимаем донце в шеллхолдер, вставляем направляющую с фрезой внутрь гильзы и усердно крутим, убирая излишки металла. Лень обуяла? Зажимаем шелл-холдер в шуруповёрт. Больше патронов? Значит, надо инструмент получше. Можно приобрести специальную настольную машинку для подрезки, с ручным или электрическим приводом.

После этого не забудьте снять фаску с обрезанного края – как снаружи, так и изнутри. Для этого годится и «напёрсток» Lee, и более дорогие фрезы сложной формы и устройства. Если заусенец не снять, он может повредить пулю при посадке или затруднить вхождение патрона в патронник.

Закончили обрезание – снова измерили длину «штангетом». Постоянный контроль параметров – наше всё. И вот только теперь гильзу можно считать подготовленной для снаряжения. Поздравляю.

Источник