- Посттравматическая головная боль

- Виды травм, которые вызывают посттравматические головные боли

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Абортивная терапия

- Профилактическое лечение

- Посттравматические головные боли

- Острые ПТГБ

- Хронические ПТГБ

- Что же лежит в основе хронизации ПТГБ?

- Лечение ПТГБ

- Рекомендуемая литература:

- Индекс лекарственных препаратов

- Смотрите также

- Опрос о бремени болезни среди пациентов

Посттравматическая головная боль

Посттравматическая головная боль

Боль может начаться сразу или через неделю после травмы. У многих пациентов, особенно тех, у кого была тяжелая травма, головные боли могут быть проблемой в течение нескольких месяцев, лет или на всю жизнь. Если головные боли развиваются в течение 2 недель после травмы, и сохраняются в течение более чем нескольких месяцев, то считается, что это хроническая фаза посттравматической головной боли. Иногда у пациентов головные боли появляются только через несколько месяцев после травмы, но, как правило, головные боли обычно начинаются в течение нескольких часов или дней после травмы.

Прогнозировать возможность развития хронической посттравматической головной боли у пациентов, перенесших травмы, очень сложно. В целом, у пациентов, с уже существующей головной болью или наличием мигрени, риск выше. Пациенты с отягощенным семейным анамнезом мигрени могут подвергаться повышенному риску развития хронических головных болей. Тяжесть травмы может также помочь в прогнозировании, но многие пациенты терпят в течение месяцев или лет сильные головные боли после тривиальной травмы головы. Авто столкновения с ударом сзади, без травмы головы, обычно приводят к развитию сильных головных болей и болям в шее. Такие факторы, как угол удара, где пациент сидел в машине, и куда пришелся вектор силы на голову являются ключевыми элементами в развитии головных болей.

Головные боли, как правило, бывают двух типов:

- по типу ГБН, которые могут быть ежедневными или эпизодическими

- головные боли мигренозного характера, которые, как правило, более серьезные.

У некоторых пациентов, посттравматические мигренозные боли могут быть серьезной проблемой, с периодическими сильными головными болями продолжительностью от часов до дней. У других пациентов, головная боль напряжения является преобладающей проблемой. У многих пациентов с ПТГБ боли могут иметь смешанный характер.

Окципитальная боль часто ассоциируется с болью в шее, и обычно имеет мышечное происхождение.

Виды травм, которые вызывают посттравматические головные боли

- Насилие

- Автомобильные аварии

- Падение

- Спортивные травмы

Симптомы

- Головная боль

- Боль в шее

- Головные боли усиливаются при нагрузке, кашле, наклонах или движениях головы

- Головокружение

- Двоение в глазах

- Нарушения памяти

- Потеря аппетита

- Нарушения слуха

- Тошнота и рвота

- Изменения обоняния или вкуса

- Проблемы с концентрацией внимания

- Звон в ушах

- Чувствительность к шуму

- Чувствительность к свету

- Тревога

- Депрессия

- Проблемы со сном

- Мышечные спазмы в голове, шее, спине и плечах

- Усталость

Диагностика

Международное общество головной боли определяет критерии посттравматической головной боли, такие как:

- Головная боль, которая не имеет типичных характеристик и удовлетворяет критериям С и D

- Наличие травмы головы со всеми из следующих симптомов:

- Без и с потерей сознания, которая длилась не более 30 минут

- Оценка по Шкале комы Глазго(-которая используется для оценки уровня сознания после мозговая травма с повреждением) равна или больше, чем 13

- Симптомы, которые диагностированы как сотрясение мозга

- Головная боль развивается в течение семи дней после черепно-мозговой травмы

- Один или другой из следующих признаков:

- Головная боль проходит в течение трех месяцев после травмы головы

- Головная боль не исчезла, но травма была менее чем три месяца назад

Для диагностики этого вида головной боли, как правило, используется такие виды исследований как МРТ, КТ, ПЭТ, ЭЭГ, так как необходима четкая визуализация морфологических изменений в тканях головного мозга и исключение состояний угрожающих жизни человека.

Лечение

Медикаменты являются краеугольным камнем лечения. В течение первых трех недель головной боли, как правило, используются абортивные лекарства. Если головные боли продолжаются после трех недель, то назначается дополнительная терапия.

Абортивная терапия

Выбор абортивной терапии зависит от типа головной боли. Основные лекарства для лечения посттравматических головных болей по типу головных болей напряжения типа являются анальгетики, НПВС. Миорелаксанты более эффективны при ПТГБ, чем при обычных головных болях напряжения, из-за наличия шейного мышечного спазма. Но эти препараты рекомендуется принимать только в течение 1-2 недель. Если же боли сохраняются, то в таком случае необходимо подключать профилактическое лечение. Если посттравматические головные боли имеют мигренозный характер,то используются те же препараты, что при и мигрени. Противорвотные препараты эффективны для многих пациентов. Первичные абортивные мигрени включают: Excedrin, аспирин, напроксен (Naprosyn или Anaprox), ибупрофен (Motrin), кеторолак (Toradol), Midrin, Norgesic Форте, Butalbital, Эрготамины, Суматриптан, кортикостероиды, наркотики и седативные средства.

Профилактическое лечение

В течение первых 2- 3 недель в период после травмы, как правило, применяются абортивные препараты, такие как противовоспалительные средства. Большинству пациентов не нужно ежедневно принимать профилактические лекарства, и посттравматические головные боли постепенно уменьшаются с течением времени.

Наиболее часто для профилактического лечения используются антидепрессанты, особенно амитриптилин (Elavil) или нортриптилин (Pamelor) и бета-блокаторы. НПВС препараты часто имеют двойное назначение, функционируя как абортивное и профилактическое лечение. Антидепрессанты, которые обладают седативным действием, особенно амитриптилин, часто уменьшают ежедневные головные боли и одновременно нормализуют сон. В тяжелых случаях необходимо использовать как бета-блокаторы,так и антидепрессанты. Немедикаментозные методы лечения могут включать различные физиопроцедуры и иглорефлексотерапию.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Источник

Посттравматические головные боли

О.В. Воробьева, А.М. Вейн, Кафедра неврологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова

Травматизм — болезнь, сопровождающая человечество на протяжении всей его истории. Вторжение в повседневную жизнь современного человека научно-технической революции, глобальная урбанизация, резкое увеличение скоростей средств передвижения привели к устойчивому росту распространенности травматических повреждений, достигающему уровня травматической эпидемии. Век «скоростей» также породил новый механизм травматизации — воздействие на организм и в первую очередь на головной мозг линейного или ротационного ускорения. В структуре травм наиболее драматичной является черепно-мозговая травма (ЧМТ). Пострадавшие с ЧМТ составляют 40%, погибшие от травм — 60%. Устойчивый рост распространенности случаев ЧМТ представляет собой серьезную медицинскую и социально-экономическую проблему. Вместе с тем не меньшее значение имеют связанные с ЧМТ посттравматические расстройства, а также отсутствие полноценных реабилитационных программ. Причем затраты, связанные с последствиями ЧМТ, значительно превышают расходы в острый период. Это прежде всего касается последствий легкой ЧМТ, которые в силу своей распространенности превратились в самостоятельную медицинскую проблему.

Среди последствий ЧМТ головная боль (ГБ) занимает приоритетное положение. ГБ — самый частый симптом ЧМТ во все периоды заболевания, при разных клинических формах и степени повреждения головного мозга.

В Международной классификации головной боли посттравматические головные боли (ПТГБ) подразделяются на острые и хронические. По критериям Международной классификации острые ГБ возникают в первые 14 дней после ЧМТ и длятся не более 8 нед. после травмы, для хронических ПТГБ также характерно возникновение в первые 14 дней после травмы, но их продолжительность более 8 нед. после травмы.

Острые ПТГБ

Острые ГБ, связанные с травмой головы, практически всегда носят симптоматический характер. Обнаружить причины этих ГБ — важнейшая задача для врача любой специальности. О чем могут сигнализировать острые ПТГБ? Безусловно, головные боли, возникшие в первые 2 нед. после ЧМТ, могут свидетельствовать о развитии серьезной патологии головного мозга. В первую очередь необходимо исключить внутричерепные гематомы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, ушибы головного мозга.

ГБ при внутричерепных гематомах обусловлены местным сдавлением оболочек головного мозга, повышением внутричерепного давления, дислокацией мозга. ГБ развиваются через некоторое время (часы, дни, недели) после ЧМТ, иногда даже на фоне улучшения общего состояния («светлый промежуток»). Травма головы может быть настолько незначительной, что больной и его близкие о ней забывают. Боль, обычно стойкая, распирающая, может быть диффузной или локализованной на стороне гематомы; она поддается лечению обычными болеутоляющими лекарственными препаратами. ГБ сочетаются с рвотой, психическими расстройствами, очаговыми неврологическими симптомами, нарушением сознания различной глубины, эпилептическими припадками. Отличительной особенностью этого типа ГБ и сопутствующих ей симптомов считается увеличение их частоты и интенсивности в течение нескольких недель. Усиление ГБ наряду с нарастанием очаговых и вторичных дислокационных симптомов, утратой сознания являются грозными признаками нарастающей гематомы. При подозрении на посттравматическую гематому необходимо проведение нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга).

ГБ при субарахноидальном кровоизлиянии вызывается раздражением оболочек, выделением кининов, простагландинов и других алгогенных веществ. Характерными признаками ГБ являются: высокая интенсивность боли, усиление боли при движениях головы, натуживании. Боль сопровождается рвотой, головокружением, повышением температуры тела, развитием менингеального синдрома, эпилептическими припадками. Диагностику облегчают проведение нейровизуализационных методов, люмбальной пункции.

Ушиб головного мозга сопровождается более или менее выраженным отеком мозга, участками сосудистой дисциркуляции, значительным повышением концентрации алгогенных вазонейроактивных веществ, часто присоединением геморрагического компонента. ГБ при ушибе головного мозга появляется сразу после восстановления сознания и преобладает на стороне ушиба, перкуссия черепа усиливает боль.

Наконец, острые ПТГБ могут быть непосредственно не связанными с повреждением головного мозга, например, ГБ, связанные с повреждением мягких тканей шеи (после хлыстовой травмы) или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Острая, прогрессирующая ПТГБ, особенно в случае наличия очаговых или общемозговых симптомов, требует от врача исключения серьезной органической патологии головного мозга. Важное значение имеет временная динамика состояния. Максимальная ГБ наблюдается непосредственно после травмы или в ближайшее время, а с течением времени после травмы состояние должно постепенно улучшаться. Если же больному со временем становится не лучше, а хуже, то, исключив серьезную органическую патологию (в частности, хронические гематомы), следует искать психологические причины хронизации ГБ.

Таким образом, наиболее существенны три группы настораживающих факторов, позволяющие врачу заподозрить органическую патологию нервной системы:

- временной профиль ГБ (временные соотношения с травмой, характер дебюта — внезапность или медленное нарастание, продолжительность боли, временная динамика течения);

- провоцирующие факторы (изменение положения головы, ортостаз, сон, кашель, перкуссия головы и т.д.);

- сопровождающие симптомы (рвота, нарушение сознания, эпилептический припадок, появление очаговой неврологической симптоматики, температура, менингеальный синдром).

Абсолютно необходимым является нейровизуализационное подтверждение заподозренной патологии.

Хронические ПТГБ

В отличие от симптоматических острых ПТГБ хронические ПТГБ приобретают самостоятельный характер, не зависящий от тяжести травмы и дефектов неврологического статуса. Наиболее часто хронические ПТГБ возникают после легкой ЧМТ, когда нет отчетливых морфологических изменений структур мозга, а неврологический дефект обратим. Хронические ПТГБ могут сохраняться месяцы и годы после травмы и даже иметь прогрессирующее течение в отдаленном периоде. Понятно, что именно эти боли определяют цену социальных проблем, конкурирующих с ценой затрат в острый период ЧМТ. В свете сказанного особое значение приобретают знание причин хронизации ПТГБ, их генеза, а также правильность решений медико-социальных и юридических проблем, возникающих у пациентов с ПТГБ.

Существует ли какая-либо специфика хронических ПТГБ? В отличие от жестко регламентированных временных критериев (длительность более 8 нед. после травмы) не существует типичных, специфически качественных характеристик хронической ПТГБ. Боль может носить самый разнообразный характер. Чаще это тупая, давящая, сверлящая, стучащая, реже — пульсирующая боль. Как правило, боль диффузная, рассеянная, может мигрировать, крайне редко строго локализована (гемикрания). Приступы длятся часами, иногда днями. В тяжелых случаях становятся ежедневными. ПТГБ сочетаются с общими жалобами: эмоциональная лабильность, раздражительность, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, нарушение когнитивных функций, инсомния, вегетативная лабильность, головокружение, шум в ушах. Цефалгический синдром метеозависим, усиливается при физической нагрузке, в ситуациях эмоционального напряжения. Сопровождающие невротические симптомы круга служат дополнительным критерием диагностики ПТГБ.

Выделяют следующие формы хронической ПТГБ: головная боль напряжения (самый частый вид), мигренеподобные боли, кластерная головная боль (редкий вариант, требующий исключения поражения в области кавернозного синуса), невралгические боли, цервикогенные боли.

Интенсивность и динамика ПТГБ не зависят от тяжести ЧМТ, продолжительности потери сознания в острый период травмы, наличия очаговой неврологической симптоматики, патологических находок КТ, МРТ, ЭЭГ.

Что же лежит в основе хронизации ПТГБ?

Большинство исследователей считают, что хроническая ПТГБ — следствие сложного взаимодействия органических и психосоциальных факторов. Среди органических причин определенное значение имеют следующие:

- Нарушение сосудистых структур (интра и/или экстракраниальное)

- Нарушение несосудистых структур

- рубец твердой мозговой оболочки

- повреждение чувствительных нервных окончаний

- локальное повреждение мягких тканей черепа и шеи

- повреждение ноцицептивной системы тройничного нерва

- дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и шейных межпозвонковых суставов

- Лабильность сосудов (нарушение церебральной авторегуляции)

Доказательства роли ликвородинамических нарушений в генезе хронических ПТГБ, особенно возникающих после легкой ЧМТ, малоубедительны. Характер боли, позиция головы в момент приступа и, наконец, эффект дегидратирующих средств не могут считаться серьезными доказательствами наличия ликвородинамических нарушений. Представляется сомнительной возможность развития продуктивного воспалительного процесса паутинной мозговой оболочки (посттравматический арахноидит). Диагноз, в прошлом популярный в отечественной практике, использовался во всех неясных случаях церебральной патологии, базировался на данных пневмоэнцефалографии. Современные нейровизуализационные исследования показали неправильность интерпретации пневмоэнцефалограмм, отражающих скорее резидуальные индивидуальные особенности подоболочечных пространств. Кроме того, не существует ни одного разумного доказательства вообще возможности воспалительного процесса паутинной оболочки.

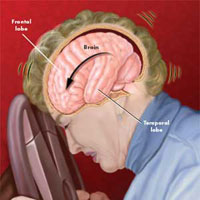

Неспецифичность ПТГБ, окружение их симптомами невротического круга, отсутствие каких-либо объективных признаков повреждения нервной системы долгое время служили доводом в пользу исключительно психогенного происхождения ГБ. И лишь в последние годы появились доказательства возможного органического происхождения этих неспецифических жалоб. Это в первую очередь касается ЧМТ, основным патогенным фактором которых является «ускорение — замедление». В результате воздействия ускорения происходит закручивание подвижных больших полушарий относительно фиксированного ствола мозга, что приводит к повреждению длинных аксонов (диффузно страдает белое вещество). Последствием этого механизма действия является диффузное аксональное повреждение, характеризующееся разобщением коры от подкорковых структур и ствола мозга. Но в легких случаях (сотрясение мозга) этот процесс носит менее диффузный и обратимый характер. Данные функциональной нейровизуализации (ПЭТ, картирование ЭЭГ) свидетельствуют о страдании функции интегративных структур мозга (связи лобных долей с базальными ганглиями и лимбическими структурами). Известно участие этих структур в формировании болевого поведения. Естественно, степень дезадаптации больного будет зависеть не в последнюю очередь от преморбидных особенностей личности. Соотношение роли органических и психогенных факторов в патогенезе ПТГБ с течением времени меняется. Чем больше времени прошло с момента травмы, тем большую роль играют психологические, социальные и ятрогенные факторы.

Главную роль в хронизации ПТГБ играют психосоциальные факторы. У больных с ПТГБ за год до перенесенной травмы в несколько раз чаще возникают стрессовые события, чем в здоровой популяции. Травма лишь привлекает внимание к расстройствам, которые существовали ранее, но оставались незамеченными, т.е. психические проблемы чаще предшествуют, по крайней мере, легкой ЧМТ, чем являются ее следствием. Не каждое post (после) является одновременно и propter (из-за). Кроме того, сама травма может выступать не столько как травма мозга, сколько как психологическая травма. Например, если травму нанесло значимое для пострадавшего лицо.

Важное значение может иметь и такой фактор, как ожидание возможного осложнения. Замыкается порочный круг, в котором тревожное ожидание усиливает цефалгию, а последняя еще более усиливает тревогу за свое здоровье. Ожидание возможного осложнения зачастую поддерживается окружением больного и, к сожалению, медицинским персоналом. Серьезным ятрогенным влиянием могут обладать, казалось бы, совершенно невинные высказывания:

- От последствий травмы Вы еще долго будете страдать!

- У Вас очень тяжелое повреждение!

- При данной разновидности травмы Вам еще очень повезло!

- Тут дело шло о жизни и смерти!

- По своей профессии Вы, очевидно, уже никогда не сможете работать!

- Были ли Вы виноваты в несчастном случае?

Хронизация ГБ может также усугубляться злоупотреблением анальгетиков. До 10% ПТГБ трансформируются абузусным фактором в ежедневные ГБ.

Естественно, существенную роль играют преморбидные личностные особенности. ПТГБ скорее разовьются у лиц, склонных к ипохондрической интерпретации ощущений, дистимическим и конверсионным реакциям.

Стандартное «замыкание» — post (после) значит propter (из-за) — может нанести существенный вред и с другой стороны. Например, определенную опасность может представлять заболевание, возникшее вне связи с несчастным случаем, но интерпретируемое как больным, так и врачом как последствие травмы. В этом случае возможны недооценка симптома и поздняя диагностика болезни.

Следует учитывать возможность рентных установок (особенно при производственной травме), претензии на возмещение ущерба. В то же время может иметь место неосознанная вторичная выгода. Меняется положение пациента в семье, в сфере профессиональной деятельности. Наличие болевого синдрома оправдывает «уход» пациента от активных стратегий поведения. Безусловно, эти факторы ухудшают прогноз ПТГБ.

Прогностически неблагоприятными являются следующие факторы:

- слишком поспешное связывание травмы с ГБ;

- неучитывание факторов, не связанных с несчастным случаем;

- особенности структуры личности;

- невротическое осмысление переживаний;

- злоупотребление анальгетиками;

- возраст старше 50 лет к моменту травмы и рентные установки;

- претензии на возмещение ущерба;

- слишком длительный постельный режим;

- ятрогенные влияния.

Лечение ПТГБ

Для лечения ПТГБ используются те же средства, что и при первичных формах ГБ: нестероидные противовоспалительные средства, анальгетики, антидепрессанты, ноотропы (пиритинол и др.). Посттравматическая мигрень требует абсолютно идентичного с первичной мигренью терапевтического подхода. При ПТГБ напряжения назначают миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты. Традиционно используемые дегидротирующие средства не соответствуют современным представлениям о патогенезе ПТГБ. Поэтому их назначение необоснованно и неэффективно. Необходимо помнить о лечении сопутствующих тревожно-депрессивных нарушений. Но основным звеном терапии должна быть психологическая и социальная реабилитация.

Рекомендуемая литература:

- Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение) /Под ред. А.М. Вейна МИА Москва. 1998.

- Нейротравматология Справочник / Под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А. Потапова Москва. 1994.

- Classification and Diagnostic Criteria for Headache Disorders, Cranial Neuralgias and Facial Pain / Cephalalgia 1988; 8-(Sup 7).

- Head Injury and Postconcussive Syndrome / Eds M. Rizzo, D. Tranel — Edinburgh. 1996.

- King N. Emotional, neupsychological and organic factors: their use in the prediction of persisting postconcussion symptoms after moderate and mild head injuries / J. Neurol. Neurosurg.Psychiatr. 1996;

Индекс лекарственных препаратов

Нестероидные противовоспалительные средства — Кетопрофен: КЕТОНАЛ (Лек)

Миорелаксанты — Толперизон: МИДОКАЛМ (Гедеон Рихтер)

Ноотропные препараты — Пиритинол: ЭНЦЕФАБОЛ (Мерк)

Комбинированный ноотропный препарат — ИНСТЕНОН (Никомед)

Седативный фитопрепарат комбинированного состава — НОВО-ПАССИТ (Галена А.С.)

Источник: Consilium Medicum №1/ №2 / 1999

Смотрите также

Опрос о бремени болезни среди пациентов

Помогите докторам узнать о мигрени больше. Ваше мнение и ощущения очень важны, чтобы мы могли лучше помогать вам справляться с мигренью!

Источник