Грех и борьба с ним

Что такое грех? Грех есть беззаконие, — говорит апостол Иоанн Богослов (1 Ин 3, 4). То есть — нарушение законов духовной жизни. А нарушение как физических, так и духовных законов ведет к беде, к саморазрушению.

Человек — духовно-телесное существо, он состоит из души и тела. Для жизни и здоровья тела по законам физического мира нужны белки, жиры, углеводы, витамины и так далее. Что случится, если человек будет пренебрегать законами физического бытия, грубо нарушать нормы питания и питаться тем, что вредно организму? Например, вместо воды пить бензин или керосин? Такие действия являются противоестественными для организма человека и приводят к болезням или даже к смерти. Еще пример. Чтобы тело было защищено, люди с глубокой древности зимой носят теплую одежду. Если пренебрегать этими вековыми правилами и ходить в мороз раздетым, то болезнь неизбежна. Точно так же действует грех — он причиняет вред, действует разрушительно, но не на тело, а на душу, что гораздо хуже: ведь тело временно, тленно, а душа бессмертна.

Грех — это духовная болезнь. Человек нарушает данные Богом духовные законы, а душа его (а иногда и тело) страждет, болеет. От греха мучается не только сам согрешивший, но и окружающие его люди. Человек совершает грехи и заставляет страдать других, особенно своих близких. Постепенно он теряет мир с ближними и мир в душе. Поэтому грехи — причина очень многих наших скорбей и несчастий. Но самое главное, грех отдаляет человека от Бога, создает преграду, средостение, через которое все тяжелей и тяжелей бывает пробиться.

Слово грех по-гречески звучит как амартиа, то есть промах, мимо цели. И действительно, большинство грехов люди совершают неосознанно, не ведая что творят. Если бы люди знали, какие тяжелые последствия имеют грехи, многих грехов удалось бы избежать. Но даже несознательный грех наносит травму душе и приносит горькие плоды. Есть такая поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

С грехопадением первых людей в этот мир вошел грех, он очень сильно повредил, исказил природу человека. Но для того и сошел на нашу землю Христос Спаситель, чтобы спасти нас от греха, исцелить нашу природу. Он сказал: Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф 9, 13). Господь разрушил власть диавола, власть греха, указал путь христианской жизни, установил Таинство покаяния и даровал возможность исцелиться от грехов в Церкви.

Как победить грех? Об этом сказано в Евангелии. И Господь наш Иисус Христос, и проповедник покаяния Иоанн Креститель начали свою проповедь словами: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3, 2). Первое: чтобы победить грех, нужно сначала очиститься от него, смыть его со своей души. Недаром Иоанн Креститель призывал людей покаяться и омыться в водах реки Иордан. Это было еще не новозаветное крещение, а крещение покаяния. В Таинстве исповеди мы, как в некой духовной бане, омываем свою душу от грехов, мы приходим к Богу и просим у Него прощения, каемся в наших дурных поступках и получаем прощение и разрешение от прегрешений. Грехи как грязь, как скверна лежат на нашей душе, и от этой нечистоты болеет, страдает наша душа.

Второе, что нужно помнить: недостаточно просто попросить прощения, поисповедовать грех. По-гречески покаяние будет метанойя, то есть изменение ума. Покаяние — это глубокое осознание греха, это перемена жизни. После покаяния нужно приложить все силы, чтобы больше не повторять исповеданное.

И, наконец, третье условие избавления от греха — это плоды покаяния. Иоанн Предтеча учил приходящих к нему: Сотворите же достойный плод покаяния (Мф 3, 8). Что это значит? Чтобы победить грех и его разрушительные последствия, нужно после покаяния принести плоды христианской жизни, исправить ошибки, исцелить язвы, нанесенные грехом. Недаром говорят: «Свято место пусто не бывает». Если грех изгнан из души, но его место не занято добродетелями, он очень скоро вернется. Об этом Господь говорит в притче. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф 12, 43-45).

Чтобы победить грех и склонность к нему, необходимо обращаться к Богу, просить Его о помощи. Своими немощными силами мы с грехами не справимся.

Источник

Гнев, раздражительность и обидчивость

Из наследия Оптинских старцев

Во время поста гнев, раздражительность, обидчивость особенно часто мучают нас. Старцы Оптинские учили борьбе с этими страстями.

Истоки гнева и раздражительности

Почему же люди так часто раздражаются и гневаются? Иной скажет, что это от болезни, другой жалуется на нервы. Третий оправдает себя тем, что разгневался совершенно справедливо.

|

| Иероним Босх. Гнев |

Преподобный Амвросий главной причиной гнева и раздражительности называл гордость.

«Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости».

«Никто не должен оправдывать свою раздражительность какою-нибудь болезнью – это происходит от гордости».

Старец по своему обыкновению высказывался коротко и метко, афористично:

«Дом души – терпение, пища души – смирение. Если пищи в доме нет, жилец лезет вон».

Преподобный Никон про обидчивость писал духовному чаду:

«Ты считаешь себя необидчивой. Но ты не обижаешься в таких вещах, которыми ты не интересуешься. Если же коснется того, чем ты дорожишь, – ты обижаешься».

Гнев губит здоровье и сокращает жизнь

Преподобный Макарий предостерегал: от гнева и раздражительности страдает не только душа, но и тело. Старец писал:

«От действия и возмущения сих духовных страстей падает и на тело расстройство, и это уже есть наказание Божие: и душа, и тело страдают от нашего нерадения и невнимания».

Старец Антоний называл раздражительность смертной отравой, которая губит здоровье и сокращает жизнь:

«В рассуждении раздражительности советую вам охранять себя как от смертной отравы, которая заметным образом губит здоровье, недействительными делает медицинские средства и самую жизнь сокращает».

Как исцелиться от гнева и раздражительности

|

Преподобный Лев учил удерживать себя от раздражения, чтобы не потерять душевный мир:

«Многократный искус должен вас научить в удержании себя от раздражений, чрез кои теряется мир душевный».

Старец писал о раздражительности:

«Исцеляется она не уединением, а сообращением с ближними и претерпеванием от них досад, а в случае побеждений ими – познанием своих немощей и смирением».

Преподобный Макарий предупреждал, что на борьбу с гневом и раздражительностью требуется «много времени, произволения, подвига и труда»:

«…дело это не единого дня или месяца есть, но многого времени, произволения, подвига, труда и помощи Божией требуется к искоренению сего смертоносного корня».

Преподобный учил, что в жизни нельзя избежать случаев, дающих повод к гневу, исцелиться же от этой страсти можно только одним путем – путем смирения и самоукорения:

«Исцеляется сия душевная болезнь не тем, чтобы нас никто не тревожил и не оскорблял – этому и быть невозможно: в жизни встречается множество непредвидимых, неприятных и скорбных случаев, Промыслом Божиим посылаемых к нашему испытанию или к наказанию. Но надобно искать исцеления сей страсти так: при благом произволении принимать все случаи – выговоры, уничижения, укоризны и досады – с самоукорением и смирением».

Старец наставлял при возмущении и оскорблении удерживаться от противных слов и укорять себя за то, что не смог сохранить мир в душе, тогда страсти будут постепенно истребляться:

«…займись наблюдением и вниманием за своим сердцем и при оскорблении и возмущении удерживай себя от противных слов и за то укоряй себя, что возмутился, – то будешь успокоиваться, а страсти помаленьку истребятся.

Пишет преподобный Зосима: когда мы, при оскорблении нас, скорбим не о том, что оскорблены, но о том, что оскорбились, то бесы боятся такового устроения, видят, что начали идти к истреблению страстей».

Преподобный Амвросий как всегда советовал кратко и с юмором:

«Когда разворчишься, то укори себя – скажи: “Окаянная! Что ты расходилась, кто тебя боится?”»

А вот какой краткий, но очень действенный совет давал преподобный Иосиф тем, кто внезапно разгневался:

«…Когда почувствуешь злобу и волнение от силы вражией, скорее Богоявленской воды возьми, с крестным знамением и молитвою глоток выпей и помочи святою водою грудь».

Если мы кого-то обидели

Старец Лев советовал скорее мириться с тем, кого обидел:

«Гораздо лучше помириться и сказать “виноват” тому, кого обидел, нежели заводить тяжбы, ибо сказано: “Да не зайдет солнце во гневе вашем” (Еф. 4: 26). Скорее мирись с тем, кого обидел».

Иногда наш гнев бывает не без оснований, мы можем разгневаться на брата, совершившего недостойный поступок. Но и тогда мы должны удержаться от гнева, потому что уврачевать зло злом нельзя, а можно только любовью. Старец Лев так писал разгневанному на брата чаду:

«…ваш поступок не похваляем, потому что святой Макарий Великий пишет: “Аще кто брата врачует с яростию, то не его врачует, но свою страсть исполняет”, но – что из уст выскочило, того уже не поймаем. А при всем том да познаем свою немощь и ничтожество».

Если обидели нас

|

Старец Макарий пояснял, что даже несправедливый наш обидчик все же не смог бы нас обидеть и оскорбить без попущения Божия, потому и следует считать его орудием Промысла Божия:

«Но никак не дерзать обвинять оскорбляющего нас, хотя бы, казалось быть, и неправильным оскорблением, а считать его орудием Промысла Божия, посланным нам показать наше устроение».

«И никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит Господь быть сему к нашей пользе, или к наказанию, или к испытанию и исправлению».

Об обидчиках, о тех, кто несправедливо оскорбляет, преподобный Иосиф писал:

«Наши оскорбители – они первые наши душевные благодетели: возбуждают нас от сна духовного».

Старец считал полезным подвергаться обидам, «когда нас толкают»:

«А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, больше корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу и валится».

Иногда после нанесенной нам обиды мы долго не можем прийти в себя, обрести душевный мир. Душа изнемогает от бессмысленных воспоминаний, ум вхолостую снова и снова прокручивает неприятную ситуацию. Преподобный Амвросий в таких ситуациях советовал:

«Если помысл будет говорить тебе: отчего ты этому человеку, который оскорбил тебя, то и то не сказала? То скажи своему помыслу: теперь поздно говорить – опоздала».

«Если очень зацепят тебя, скажи себе: не ситцевая, не полиняешь».

Чтобы научиться переносить обиды терпеливо, преподобный Амвросий советовал вспоминать свои собственные неправые дела:

«Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо, подставь при сем левую ланиту, то есть вспомнив свои неправые дела. И если, может, ты теперь невинен, то прежде много грешил – и тем убедишься, что достоин наказания».

Одна сестра спросила у старца Амвросия:

– Не могу понять, как можно не возмущаться обидами и несправедливостями. Батюшка, научите меня терпению.

На что старец ответил:

– Учись и начинай с терпения находящих и встречающихся неприятностей. Будь сама справедлива и не обижай никого.

Если помириться не получается

Иногда мы желаем мира, но примирения не происходит. Старец Иларион наставлял в таком случае:

«…ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою».

Преподобный Иосиф советовал молиться за тех, на кого гневаешься, чтобы сокрушить озлобленное сердце:

«Усерднее молись и чаще за тех, к кому будешь чувствовать гнев и памятозлобие, а иначе легко погибнешь. Терпением и благодарением за все Господа удобнее спасешься».

Поучения Оптинских старцев о борьбе со страстями гнева, раздражительности и обидчивости полезно всегда иметь под рукой и перечитывать в трудную минуту, когда душа возмущается этими страстями.

Источник

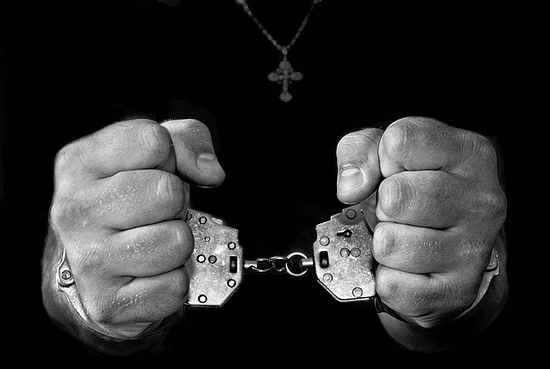

Оковы страстей и как освободиться от них

Cоветы святителя Игнатия (Брянчанинова)

В духовной жизни каждого христианина стоит ясная и вроде бы очевидная задача – искоренение греховных страстей. Нельзя служить Богу, будучи преданным греховному навыку. По словам святителя Игнатия, «когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный своего владычества, служит угодливым и изобретательным слугою страстям для удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований» [1] . То есть у страстного человека весь внутренний мир заточен на удовлетворение страсти. Мысль и сердечное чувство ориентированы на поиск того, что насытило бы преступное требование падшего естества. Ум и сердце такого человека несвободны, находятся в оковах греха, думают и желают только того, что есть грех или влечет ко греху.

Очевидно, христианин не может достичь успеха в духовной жизни, когда он находится во власти страстей, этих «нравственных недугов человека» [2] , исполняет их пожелания, даже не пытается бороться с ними. Если весь смысл духовной жизни заключается в том, чтобы отторгнуть от земли ум и сердце, вознести их на небо и приобщиться всем существом своим Богу, то любая греховная привычка, пристрастие к чему-либо тленному «низводят ум и сердце с неба, повергают их на земле между бесчисленными гадами и пресмыкающимися пространного житейского моря» [3] . Поэтому подлинная духовная жизнь «требует трезвенной, строго нравственной жизни», требует искоренения всех греховных навыков, оставления пристрастий к земному, иначе греховные впечатления начнут проявляться в уме и сердце, развлекать в молитве, отвлекать от Бога, от спасения [4] .

Страсти подлежат вечной муке, и исполняющий свою греховную волю уже мертв душою. Ведь он служит не Богу как Источнику жизни, а греху как началу вечной погибели. Вот почему необходим подвиг, посредством которого нужно вернуться от смерти к жизни, ожить для Господа, а для этого требуется исполнять Его волю и искоренять страсти. Но как это совершить?

Не подвиг освобождает христианина от владычества страстей – освобождает благодать Святого Духа

Поскольку страсть представляет собой греховный навык, скованность души злой привычкой, то важно добиться разрыва этой цепи. «Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее; постоянное сопротивление низлагает ее» [5] . Сколько бы страсть ни просила своего, нужно отказывать ей в исполнении. Без подпитки греховное пожелание оскудевает.

Решительное сопротивление возможно только тогда, когда душа утрачивает расположенность ко греху, проникается ненавистью к страсти. Ведь если мы что-то ненавидим, то стараемся сторониться этого. «Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную» [6] . «Когда восстанет поврежденное грехом естество наше против евангельского учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий и требований естества. Выражение ненависти чем будет решительнее, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством, которым обладает грех, тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее» [7] .

Святитель приводит такое сравнение: «Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него как от предателя, ищущего их верной погибели; кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора» [8] . Если греховные привычки нам стали друзьями, их надо исповедовать, открывать на таинстве Покаяния. Обличенные, они отступят от нас: «Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их – и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу» [9] . Для христианина этот подвиг должен быть постоянным, потому что страсти колеблют нас до самого последнего мига земной жизни.

Однако нужно также знать, что хотя «необходим подвиг для христианина, но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа» [10] . Не мы сами освобождаем себя своими стараниями, победа подается только от Бога. И потому само делание христианина, сопротивление греховным пожеланиям, духовная жизнь служат только средствами взыскания у Бога помощи для искоренения страстей. Зная за собой греховную немощь, мы должны в молитве вопрошать помощи и милости Божией. Молитвой мы предоставляем Богу действовать в нас, и Он, если есть на то Его воля, искореняет в нас наши немощи.

Но страсти в христианине иногда могут жить долгие годы, иногда низлагаются лишь к самому концу жизни, и святитель Игнатий видит в этом премудрость Промысла Божия, направленную к пользе нашей души. «Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей падениями, неопытного в жизни, неискусного в борьбе с греховными помыслами, не ознакомленного подробно с лукавством и злобой демонов, с удобоизменяемостью человеческого естества… Он может злоупотребить самою благодатью Божией. По причине ея он может превознестись над ближними; по причине ея он может подвергнуться самонадеянности» [11] , за чем следует потеря благодати и душевная смерть.

Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью

Данное утверждение святителя Игнатия требует особого внимания. Святитель разъясняет, какова должна быть истинная цель искоренения страстей, как, впрочем, и всей духовной жизни, – не поиск сверхъестественных даров, а достижение смирения, подчинение своей воли воле Божией. Без смирения бесстрастие ведет к превозношению.

Напротив, «тяжкая борьба со страстями стирает сердце человека, сминает надменный дух его, заставляет сознаться в состоянии падения, опытно обнаруживая это состояние, заставляет сознаться в необходимости искупления, уничтожает надежду на себя, переносит всю надежду на Искупителя» [12] , в чем заключается самая суть духовной жизни христианина. Здесь святитель Игнатий выражает мысль, красной нитью проходящую сквозь всю святоотеческую аскезу: борьба со страстями возводит к смирению, хранящему в себе живое упование на Спасителя.

Поэтому святитель Игнатий нередко советовал не требовать от себя бесстрастия, не засуживать себя по поводу погрешностей и проступков – им свойственно возникать в нашей страстной природе, и мы должны признать себя страстными, признать, что мы не можем не впадать в погрешности [13] . Но, с другой стороны, покаяние дается не для потакания греху: нам нельзя, признав себя грешными, сидеть сложа руки, так как от любой поблажки себе из души надолго уйдет состояние мира. При этом кто служит, работает греху, тот как раз и не видит греха своего, не кается, пребывает беспечен; страсти открываются лишь когда христианин начинает бороться с ними [14] .

Так, касательно страстей святитель Игнатий выделяет две грани и крайности, которых необходимо избегать: требование от себя скорого бесстрастия и беспечное пребывание в страстях. Святитель указывает путь золотой середины – смиренное моление к Спасителю о помощи с сознанием свойственной нам греховности и с возможным противлением всем желаниям падшего естества.

[1] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 2. М., 1996. С. 19.

[2] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 1. М., 1996. С. 262.

[4] Там же. С. 209, 262. Как замечает преп. Антоний Великий, от услаждения страстями слабеет умная (духовная) сила и добрые движения душ наших (см.: Антоний Великий, преподобный. Наставления // Добротолюбие. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993. Т. 1. С. 33). Также по св. Макарию Великому, с какой страстью не борется человек, та и препятствует уму его угождать Богу (см.: Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1994. С. 48). «А кто хранит сердце свое от страстей, – говорит св. Исаак Сирин, – тот ежечасно зрит Господа» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. М., 1993. С. 37).

[5] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 525.

[11] Там же. С. 532. Прекрасно говорит об этом преп. Исаак Сирин: «Если до вшествия во град смирения примечаешь в себе, что успокоился ты от мятежа страстей, то не доверяй себе: ибо враг готовит тебе какую-нибудь сеть» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 370).

[12] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 526. «Нередко Бог, – учит преп. Иоанн Лествичник, – по собственному Своему промышлению, оставляет в духовных людях (даже в духовных! – д. В.Д.) некоторые легчайшие страсти для того, чтобы они ради сих легких и почти безгрешных немощей много себя укоряли и тем приобрели некрадомое богатство смиренномудрия» (Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., 2007. С. 192). «Легко полученное скоро и утрачивается, – учит св. Исаак Сирин, – всё же, приобретенное с болезнию сердечною, и хранится с осторожностью» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 28).

[13] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. М.; СПб., 1995. С. 533, 466; Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2. С. 371. Святитель ссылается на наставление преп. Серафима Саровского: «Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться и побуждать себя к лучшему. Употребил ли пищи много или что другое подобное сему, сродное слабости человеческой сделал, не возмущайся сим и не прилагай ко вреду вред, но мужественно подвигни себя ко исправлению; а между тем старайся сохранить мир душевный, по слову апостола: “блажен не осуждаяй себе, о нем же искушается” (Рим. 14: 22)» (Серафим Саровский, преподобный. Духовные наставления мирянам и инокам // Угодник Божий Серафим. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 78).

[14] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 528; Аскетические опыты. Т. 2. С. 122. Согласно блаж. Диадоху Фотикийскому, душа, одержимая миролюбивым расположением (то есть духовным омрачением), если совершит и убийство, мало чувствует грех свой, а кто прогоняет омрачение, тому и малые грехи представляются великими (см.: Диадох Фотикийский, блаженный. Подвижническое слово // Добротолюбие. Т. 3. С. 20). Интересна и мысль св. Исаака Сирина: «Поползнуться на что-либо греховное – обнаруживает человеческую немощь, потому что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям. Ибо Он не усмотрел полезным поставить ее выше страстей прежде пакибытия. И душе быть доступною страстям – полезно для уязвления совести; пребывать же в страстях – дерзко и бесстыдно» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 307).

Источник