- Гайморит: симптомы, особенности лечения и правила профилактики

- Причины

- Осложнения

- Симптомы и диагностика

- Как лечить у взрослого

- Стратегия «избегание неудач»

- Движение «к. » или движение «от. »?

- Стратегия «избегания неудач» — привет из детства

- Что делать, когда привычка «избегать неудачи» мешает жить?

- УПРАЖНЕНИЕ № 1. «Нестандартные поступки».

- УПРАЖНЕНИЕ № 2. Вырабатываем доверие к миру.

- УПРАЖНЕНИЕ № 3. Работаем со страхом.

Гайморит: симптомы, особенности лечения и правила профилактики

Гайморит – это воспалительный процесс в области гайморовой пазухи, расположенной в толще черепной кости над верхней челюстью, слева и справа. Этот процесс является одной из разновидностей синуситов (это общее название для воспалительных процессов в области придаточных пазух – лобной, гайморовой, решетчатой или клиновидной). Обычно воспалительный процесс затрагивает слизистые оболочки, выстилающие пазухи изнутри, реже затрагиваются более глубокие слои тканей, вплоть до костных структур. Обычно процесс возникает как осложнение вирусных или бактериальных инфекций в области носоглотки и верхних дыхательных путей.

Исходя из причины развития, механизмов формирования и симптомов, гайморит бывает нескольких типов. Выделение каждого из них важно для определения тактики лечения, прогноза и разработки мер профилактики.

Острый – развивается быстро, как осложнение ОРВИ, насморков, простудных заболеваний, воспаления в области корней зубов на верхней челюсти. Возбудители проникают через каналы, соединяющие пазухи с полостью носа с гайморовыми пазухами, размножаются в полости. Тело начинает активно вырабатывать иммунные клетки и слизь, чтобы обезвредить патогенные организмы. Если слизь закупорит проток пазухи, возникает давление на стенки, усиление воспалительного процесса. По мере очищения пазухи от содержимого воспалительный процесс постепенно затухает.

Хронический – воспалительный процесс, который длится более 4 недель, имеет вялое или волнообразное течение, с периодами обострений. Обычно возникает из-за не долеченной острой формы, наличия аденоидов, тонзиллитов, отитов.

Гнойный – обычно становится осложнением острой формы либо обострения хронического процесса, если процесс не лечится, предпринимаются попытки самолечения или пациент переносит инфекцию на ногах. Патогенные бактерии накапливаются в пазухах, в смеси с лейкоцитами образуют гнойное содержимое. Самое опасное осложнение при этой форме – прорыв гноя в полость черепа, поражение костных тканей, мозга.

Двусторонний – одна из тяжелых форм, поражение локализовано сразу в обеих пазухах – левой и правой. Нередко возникает как осложнение инфекций в полости рта и носоглотки, обычно грибковой или бактериальной. Обычно имеет острое течение, редко переходит в хроническую форму.

Аллергическое поражение возникает у пациентов, страдающих от чрезмерно активной реакции иммунной системы на различные вещества. Особенно часто эта форма синусита бывает при поллинозе, круглогодичном рините, реакции на плесень, пылевых клещей.

Катаральный – преимущественно бывает у детей. Он развивается при проникновении в полость пазух патогенных организмов, что формирует отек и раздражение слизистых. Считается самой легкой формой болезни, проходящей при активном лечении без осложнений и последствий.

Полипозная форма формируется при образовании полипозных разрастаний слизистых из-за чрезмерно быстрого деления клеток. Рост полипов могут провоцировать инфекции, травмы, велика роль наследственности.

Одонтогенный – формируется как результат серьезных проблем зубов, особенно 4-6 зуба на верхней челюсти, корни которых расположены в непосредственной близости от пазухи. Если возникают проблемы в области корней этих зубов, воспаление и нагноение может переходить на пазуху, она заполняется секретом и воспаляется.

Причины

Придаточные пазухи, включая гайморовы, созданы как естественный барьер на пути инфекций, фильтр для различных опасных веществ в воздухе. Они помогают согревать воздух, увлажнять его и очищать от примесей перед попаданием в гортань, и ниже по респираторному тракту. Основная причина воспаления и появления признаков гайморита – это проникновение бактерий, грибков или вирусов, аллергенов. Реже инфекция попадает с током крови из других, отдаленных очагов.

Нарушать работу пазух могут патологии иммунной системы, частые ОРВИ, респираторная форма аллергии, носительство патогенных бактерий в носоглотке (стафило-, стрепто- или менингококк).

Среди ключевых причин, которые могут привести к развитию гайморита, можно выделить:

- травматические воздействия, при которых повреждается слизистая пазух;

- неполноценное лечение насморка, простуды;

- заражение различными патогенными бактериями, вирусными, грибковыми инфекциями;

- ожоги слизистой носоглотки и пазух химическими соединениями, горячим воздухом;

- чрезмерная сухость воздуха при нахождении в помещениях;

- последствия тяжелых ОРВИ или гриппа;

- аномалии строения пазух и носоглотки;

- травмы в области носовой перегородки, ее искривление;

- полипозные или аденоидные вегетации;

- наличие аллергии на внешние раздражители, ряд лекарств;

- патологии, снижающие иммунную защиту;

- опухолевые процессы;

- лучевое воздействие;

- нерациональное использование капель и спреев для лечения насморка, что ведет к скоплению слизи и закупорке каналов.

Осложнения

Не все люди знают, как начинается гайморит, поэтому многие принимают симптомы за тяжелую простуду и лечатся самостоятельно. Это может привести к определенным осложнениям, отдаленным последствиям. Среди ключевых осложнений можно выделить поражения бронхов и распространение инфекции на легкие, развитие отитов (поражение среднего уха), переход болезни в хроническую форму.

Тяжелый и запущенный, своевременно не вылеченный гайморит может привести к воспалению внутренних органов – сердца, глаз, почек, поражению суставов и мозга, его оболочек. Если образуются гнойные полости в гайморовых пазухах, возможен прорыв гноя в кровь (возникает сепсис), проникновение его в соседние пазухи с развитием пансинусита, воспаление мозговых оболочек с явлениями менингита. Всех этих осложнений можно избежать при полноценном лечении гайморита под руководством лор-врача.

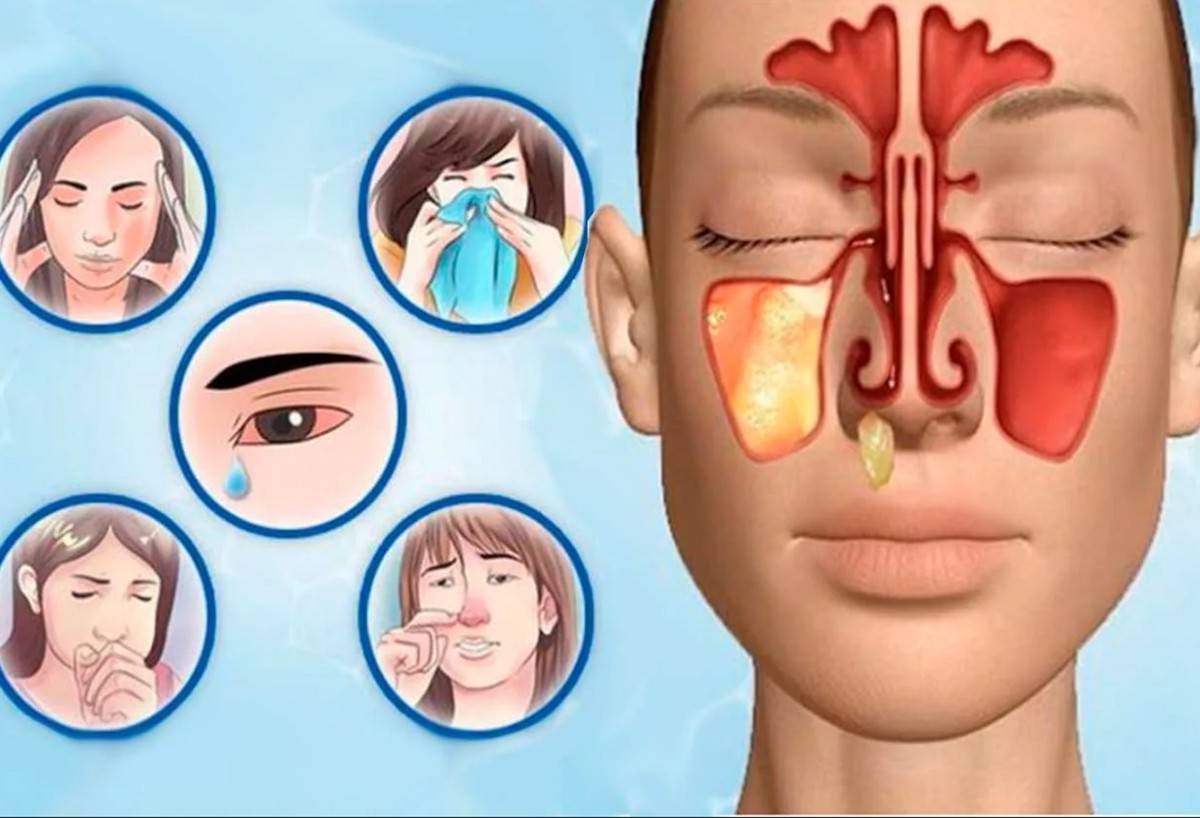

Симптомы и диагностика

Конечно, при развитии гайморита нужно немедленно обращаться к врачу, но как понять, что гайморит начался? Начальные признаки неспецифичные – это повышение температуры от незначительной до высокой, сильная слабость, заложенность носа или обильные густые выделения, болезненность в проекции пазух или в области лица.

Боль при гайморите может быть различной – от тупой, давящей до сильной, мучительной. Она локализуется в подглазничной области, может отдавать в область переносицы, лобную зону или верхние зубы. При надавливании на область пазух или наклонах головы вперед она усиливается, распространяясь по подглазничной области. Могут краснеть и отекать веки.

Врачи отмечают некоторые особенности того, как проявляется болезнь в определенных возрастных группах. Так, у взрослых самым ключевым признаком могут быть болевые ощущения, головная боль, нарушение восприятия запахов. Может меняться голос, он становится гнусавым, нос сильно заложен, выделяется полупрозрачная или желто-зеленая слизь. Высокая лихорадка типична для острой формы, при хроническом или аллергическом гайморите болезнь может протекать без температуры.

На фоне поражения пазух возможно слезотечение, неприятный привкус во рту, слабость, постоянное утомление, нарушения аппетита, расстройства сна, ознобы и приступы кашля.

Заразен ли гайморит? Само по себе воспаление – это результат влияния патогенных факторов, и это не заразно. Бактерии или вирусы, которые спровоцировали заболевание, могут передаваться от человека к человеку, но не обязательно вызовут поражение пазух.

Диагноз гайморита ставит лор-врач после проведения ряда тестов и осмотра пациента. Важно подробно рассказать, как началось заболевание, какие жалобы были ранее и имеются в данный момент. Врач осмотрит полость носа и глотку, прощупает проекцию пазух, определяя болезненность.

Дополнительно могут понадобиться КТ или МРТ придаточных пазух, рентгенограмма, УЗИ исследование, эндоскопия носоглотки, при необходимости – биопсия полипозных образований. Назначаются анализы крови, посевы отделяемой из носа слизи для определения флоры, чтобы подобрать необходимые препараты.

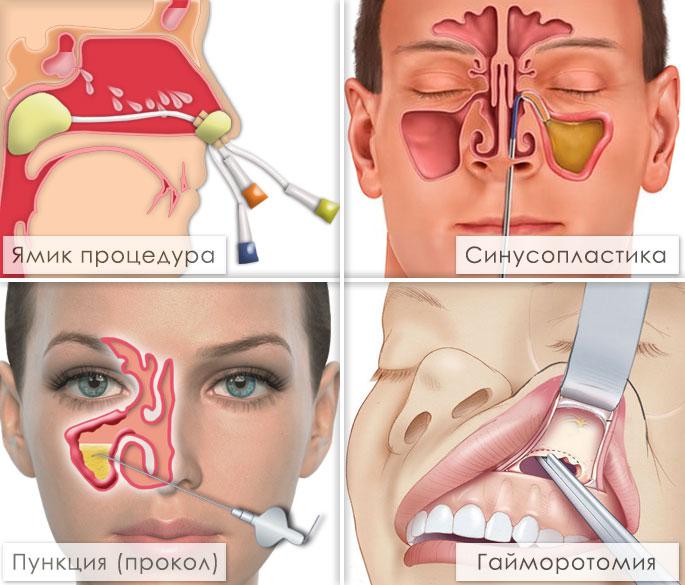

Как лечить у взрослого

Терапия болезни должна быть комплексной. Она направлена на борьбу с инфекцией, устранение воспаления, налаживание оттока слизи из пазух и улучшение носового дыхания. В неосложненных случаях возможно лечение гайморита дома под постоянным контролем оториноларинголога. В тяжелых случаях и при необходимости хирургического лечения пациент госпитализируется в стационар.

Возможно консервативное лечение с назначением антибактериальных препаратов, противовоспалительных средств, антигистаминных препаратов и различных капель, спреев для носа. Также применяют пункционное лечение или хирургические вмешательства. Выбор зависит от возраста пациента, вида патологии, тяжести состояния и возможных осложнений.

Многим пациентам назначают пункции (с местным обезболиванием) – они помогают удалить гнойное содержимое, помочь в оценке характера воспаления, плюс приносят существенное облегчение. После удаления содержимого пазухи промывают физраствором или фурациллином, вводят растворы антибиотиков и противовоспалительные препараты. Минус подобной тактики – не всегда достаточно одного прокола, поэтому требуется курс процедур в течение нескольких недель. Метод достаточно неприятный, имеет ряд противопоказаний и осложнений, процедура болезненна как во время прокола, так и после него.

Источник

Стратегия «избегание неудач»

Чем выше заберёшься, тем больнее падать. Упадёшь с табуретки — ушибёшься. С крыши — можешь и не встать. Но иногда на крышу очень надо. Да и табуретка на то и нужна, чтобы на ней сидеть. Всё это так. И всё это связано с двумя стратегиями поведения: «избегание неудач» и «стремление к успеху».

Движение «к. » или движение «от. »?

Представьте, что перед вами гора. Вы стоите у её подножья, задрав кверху голову. Ваши ноги щекочет трава, солнце печёт в спину. А там наверху вершина в снежной шапке упирается в самое небо. «Как там прохладно и свежо, — думаете вы, — вот бы и мне туда».

И вот тут начинается самое интересное. Потому что в этот момент человек делает выбор, какую стратегию поведения избрать: приложить свои умственные и физические способности, чтобы достичь вершины, либо оставить эту идею, потому что она опасна, бессмысленна или потребует слишком много ресурсов. Нужны деньги — надо купить снаряжение. Нужны время и силы — надо научиться пользоваться этим снаряжением, найти опытного проводника и так далее.

В разных случаях люди используют разные модели поведения, но у каждого из нас есть «любимый», привычный способ действовать.

Причём, человек с привычкой избегать неудачи тоже может решиться действовать. Купит снаряжение, найдёт опытного скалолаза, выпросит на работе отпуск. И вот всё готово, и он решительно двинулся в путь. Но чем он выше забирается, тем становится сложнее. И дышать тяжело, и гора всё круче, и земля всё дальше. И вот уже начинают мелькать предательские мысли: «и какой в этом смысл?», «и что там хорошего, на этой вершине?», «а может ну его?», «ой, что-то у меня живот свело — пожалуй в следующий раз, а сейчас я болен, да и ремонт в квартире надо делать».

Мозг услужливо начинает подкидывать варианты на тему: «Почему я не могу сейчас лезть на эту гору». Вероятно, как-нибудь в следующий раз, а сейчас вообще никак нельзя. И человек уступает. Да, потраченные деньги уже не вернёшь и отпуск потрачен впустую, но зато подножье горы ещё совсем рядом, и лучше отступить сейчас, чем потом, на высоте. Тем более, что «всё равно у меня ничего не получится».

Если же ведущая модель поведения «стремление к успеху», внимание фиксируется не на препятствиях, а на желанной цели. То есть вы движетесь К вершине. Спёртость воздуха, усталость, страх высоты — это, конечно, никуда не делось. Вот только цепочка мыслей при этом направлена не на то, как бы мне свернуть с дороги, чтобы всего этого избежать, а на том, как бы мне это всё преодолеть.

То есть с того момента, как возникло желание достичь вершины, человек начинает выбирать модель поведения: «стремления к успеху» (движение к. ) или «избегание неудачи» (движение от. ). И мы в реальной жизни постоянно совершаем выбор — как сейчас действовать. Если ставки невелики, мы можем даже не замечать этого.

Например, вы купили зарядку для телефона, а она не подошла. Ну ошиблись, так бывает. По закону, покупатель, может вернуть покупку в течении 14 дней. Кто-то без проблем пойдёт и сдаст. Но кому-то будет проще уговорить себя, что «может быть ещё пригодиться» или «не так уж дорого и стоит». Может, действительно пригодиться, а, может, просто неловко перед продавцом? Страшно, как он посмотрит, что подумает? Легче потерять эти несчастные 300 рублей и хранить на антресолях ненужную вещь, чем испытать дискомфорт при сдаче неподошедшего товара.

Стремление бежать от неудач — защитная реакция. Она рождена страхом. Страхом провала, боли, унижения, насмешек, неодобрения. Бывает, это стремление оправдано. Но иногда оно закрепляется, превращается во вредную привычку, побуждает человека защищаться и мешает достижению целей.

Стратегия «избегания неудач» — привет из детства

На днях наблюдала такую картину в вестибюле детской поликлиники. Мама одевает малыша. Он пытается сползти со столика. Мама придерживает его и нежно повторяет ему одно и то же: «Упадёшь, сейчас упадёшь. Упадёшь, упадёшь сейчас».

Вокруг наших детей, действительно, много опасностей: машины, ножи, электрические приборы. Без применения стратегии «избегания неудач» жить стало бы опасно. Допустим, ребёнок видит игрушку на самой верхней полке и во что бы то ни стало пытается её достать. Он забирается на тумбочку, карабкается по полкам. Его снимают, удерживают, объясняют, что это опасно, но он снова лезет и лезет.

Избегать неудачи — не всегда плохо. Страх перед опасностями — это защитная реакция организма. Но что будет, если воспитывать страхом постоянно — через край? «Не бегай — упадёшь», «не прыгай — ударишься», «не суйся — у тебя не получится». И дети, как это часто бывает, верят нам. И вот уже сами боятся упасть, удариться, боятся, что не получится. Привыкают боятся. И тогда страх становится не другом, а врагом. Он уже не защищает, а тормозит. Не даёт жить такой жизнью, какой человек хочет, а постоянно тянет его вниз, к подножью горы. И вершина начинает казаться чем-то несбыточным, предназначенным для других. Она уже не вписывается в жизненный сценарий. Это «другие» и талантливые, и весёлые, и всё у них так хорошо получается! А я. что я, лучше уж и не соваться.

Человек неосознанно ищет подтверждения своим сомнениям. Он заранее готов к неудаче. И когда неудача случается, готово привычное: «Так я и думал!». Хотя, при большей настойчивости, всё могло бы получиться.

Ключевой компонент при этом — ощущение стыда. Беспокойство: «Как меня оценят другие?».

Что делать, когда привычка «избегать неудачи» мешает жить?

Существует много техник, которые помогают изменить установки и посмотреть на мир другими глазами. Вот три из них. Их вы можете применить уже сегодня.

УПРАЖНЕНИЕ № 1. «Нестандартные поступки».

Это упражнение достаточно известное. Оно, одновременно и сложное, и простое. Простое, потому что не требует никаких вложений. Только ваша инициатива и действие. Сложное, потому что требует смелости, когда самое страшное: «Что обо мне подумают?».

Это упражнение заключается в совершении поступков в общественных местах, непривычных, выходящих за рамки так называемых нормальных. Например, громко и выразительно читать стихи на автобусной остановке. Или дарить цветы прохожим. Но практика показывает, что иногда человеку сложно даже спросить имя у постороннего человека. Можно начать с малого: попросить уступить вам место в автобусе, сделайте комплимент соседу по очереди. Сгодится всё, что угодно, если это не принесёт вреда окружающим.

УПРАЖНЕНИЕ № 2. Вырабатываем доверие к миру.

Мир прекрасен, не правда ли? Или вы глубоко в этом сомневаетесь, а то и уверены в обратном?

Внутренние установки начинают формироваться с раннего детства. У младенца формируется базовое доверие к миру, когда он уверен — на его плач всегда придёт мама. И вместо мокрых пелёнок и голода, он ощутит тепло, сухость и сладкий вкус материнского молока. Подрастая, у ребёнка складываются установки из собственного опыта и отношения значимых взрослых к миру. Как они говорят о нём? Мир страшный, злой? Или приветливый, светлый?

Отношение к миру можно менять и во взрослом возрасте. Доверие к миру и к себе вырабатывается через позитивные установки.

Попробуйте сегодня акцентировать внимание на плюсах, а не на минусах. Первое время улавливать хорошее будет, возможно, сложно. Во-первых, ваши установки воплощаются в жизнь. Если вы видите людей злыми, корыстными, жадными, то таких вы и будете встречать везде, хотя бы потому, что доброго и отзывчивого отношения вы можете попросту не замечать, ведь оно не вписывается в ваше видение мира.

УПРАЖНЕНИЕ № 3. Работаем со страхом.

Переместите фокус внимания со страхов на цель. Думайте, КАК достичь желаемого, вместо того, чтобы часами размышлять почему я этого боюсь и как бы унять страх. Приметесь как следует за дело и боятся уже будет некогда. Напишите план, наметьте первые шаги. И, не откладывая на завтра, сделайте что-то уже сегодня.

Один из эффективных методов подружиться со страхами — делать то, что страшно. Здесь главное объективно оценить риски: не угрожает ли то, что вы собираетесь сделать вашему или чьему-то ещё здоровью и жизни?

Допустим, вы боитесь собак. Начните с маленьких шагов навстречу страху. Пойдите в гости к друзьям, у которых есть маленькая дружелюбная собачка. Притроньтесь к ней. Погладьте. Обратите внимание, что вы при этом чувствуете. В теле появилась напряжённость? Где именно? Сердце забилось быстрее? Переждите. И попробуйте ещё и ещё раз. Пока неприятные ощущения не уйдут или не станут хотя бы чуть-чуть меньше.

Поменять установки, принять для себя за основную стратегию стремление к успеху, вместо избегания неудач задача не из лёгких. Вам может показаться, что вы бежите по замкнутому кругу и выхода нет. Приходят мысли: «Ну что поделать, такой уж я уродился». Но выход всегда есть. Просто находясь внутри ситуации, вы его не видите. Психолог поможет взглянуть на самого себя с другой стороны.

Сыграть собственную жизнь от начала и до конца удается не всем. Выйти на сцену трудно, страшно. А если начать хотя бы с середины? С четвертины? Прямо сейчас?

Источник