- Учение Ф.Бэкона об «идолах» и их преодолении.

- «Идолы», которые мешают мыслить

- Идолы рода

- Читайте также :

- Идолы пещеры

- Идолы площади

- Читайте также :

- Метод против идола. Как Фрэнсис Бэкон боролся с предрассудками и заложил основания современной науки

- Читайте также

- Может быть интересно

- До сих пор племена на севере Вьетнама, ведущие традиционный образ жизни, на Новый год запускают изобретенные их предками бамбуковые ракеты, по следу которых определяется, что ожидает людей в будущем.

- Любой человек может случайно наткнуться на истину, но чаще всего даже не сможет ее опознать или понять, зачем она нужна.

- Читайте также

- В противовес дедуктивной логике Аристотеля Бэкон создает проект усовершенствованной индуктивной логики, которая и должна стать органоном, то есть инструментарием, новой эмпирической науки.

- Может быть интересно

- Бэкон пытался заморозить тушку курицы, набивая ее снегом, простудился и умер. В последнем письме он с торжеством написал, что опыт удался.

- Читайте также

- Может быть интересно

- Используя разработанный Бэконом метод шифровки, основанной на двоичном коде, многочисленные энтузиасты пытались найти тайные послания в пьесах Шекспира.

Учение Ф.Бэкона об «идолах» и их преодолении.

«Человек, слуга и интерпретатор природы, — пишет Бэкон в начале первой книги «Нового Органона», — действует и понимает настолько, насколько может восстановить устройство природы путем наблюдения за вещами и работы ума; он не знает и не может знать ничего сверх этого».

Прогресс науки возможен, если будет найден метод (новый органон), действительно эффективный инструмент постижения истины. «Тщетно было бы ожидать большого обновления в науках от внедрения нового в старое: необходимо провести полное обновление знания, начав с самых основ науки». Это неотложное и важное дело имеет две стадии: первая — разрушение — состоит в освобождении разума от идолов, или источников ложных понятий, вторая — созидание — состоит в изложении и подтверждении правил того единственного метода, который только и может привести человеческий ум к контакту с действительностью .

«Идолы и ложные понятия, сковавшие человеческий разум, пустив в нем глубокие корни, не только препятствуют поиску истины, но (даже если доступ к ней открыт) они продолжали бы вредить в процессе обновления наук, если бы люди, предупрежденные об этом, не боролись с ними, насколько возможно». Различать идолы необходимо для освобождения от них.

Но каковы же они? «Есть четыре вида идолов, осаждающих человеческий ум. В дидактических целях назовем их: идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы театра. Конечно, наиболее надежный способ их удаления из человеческого ума заключался бы в наполнении последнего аксиомами и понятиями, выработанными с помощью правильного метода, истинной индукции. Однако даже индивидуализация идолов — уже большой прогресс».

1. Идолы рода (idola tribus) «вскормлены самой человеческой природой, человеческим родом. Ум человека подобен неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде.»

Так, например, человеческий ум по самому своему устройству придает вещам «больший порядок», нежели действительно существующий; ум придумывает соответствия и отношения, которых в действительности нет. Так появилась идея о том, что «в небе любое движение должно всегда происходить по окружности и никогда — по спиралям или серпантинам». И еще: «Человеческий ум, когда он находит какое-либо удобное или кажущееся верным или убедительным и приятным понятие, подгоняет все остальное так, чтобы подтвердить его и сделать тождественным с ним. И даже если мощь и число противоположных понятий больше, он или не признает этого — из пренебрежения, или путает их с различиями и отбрасывает — из тяжкого и вредного предрассудка, лишь бы сохранить в целостности свои первые утверждения». Короче, порок человеческого ума заключается в том, что сегодня мы бы назвали ошибочной тенденцией самоутверждения, противоположной критическому отношению, согласно которому следует быть готовым в целях прогресса в науке отвергнуть гипотезу, или догадку, или теорию, если обнаруживаются противоречащие ей факты. Но к числу опасных тенденций человеческого ума относятся не только те, что допускают порядок и отношения, которых нет в сложном мире или не принимают в расчет противоположные случаи. Ум склонен с легкостью переносить качества одной вещи на другие предметы, которые этих свойств не имеют. В общем, «человеческий ум — не только интеллектуальный свет, но и критическое преодоление воли и чувств. Человек считает верным предпочтительное и отвергает из-за нетерпеливости трудное — подлинно простую природу. Он не замечает высшие истины природы — из-за суеверия; свет опыта — из-за высокомерия и тщеславия. парадоксы — чтобы не расходиться с общепринятым мнением; и еще самыми разными способами, часто недоступными пониманию, чувство проникает в разум и разрушает его». Часто «созерцание ограничивается. видимым аспектом вещей, сводя к минимуму наблюдения за тем, что в них есть невидимого. » Таковы идолы рода.

2. Идолы пещеры (idola specus) исходят от отдельного человека. Каждый из нас, помимо общих заблуждений, свойственных человеческому роду, имеет свою собственную пещеру, в которой свет природы рассеивается и гаснет по причине специфической природы каждого индивида или воспитания и влияний других людей, или из-за книг, которые он читает, и авторитета тех, кем он восхищается и кого уважает, или по причине различия впечатлений, в зависимости от того, находят ли последние душу уже занятой предубеждениями или свободной и спокойной. Дух людей «различен, склонен к изменчивости и почти случаен». Поэтому, пишет Бэкон, прав был Гераклит, когда сказал: «Люди ищут знаний в своих маленьких мирах, а не в большом, общем для всех мире». Идолы пещеры «берут свое происхождение из особой природы души и тела индивида, его воспитания и привычек или других случайностей». Так, например, может случиться, что некоторые привязываются душой к своим частным наблюдениям «или потому, что чувствуют себя их авторами-открывателями, или потому, что затратили на них весь свой ум и привыкли к ним». Основываясь на каком-либо сконструированном ими фрагменте знания, они экстраполируют его на философские системы: «Даже Гильберт от изучения магнита перешел немедленно к конструированию философии, соответствующей тому, что привлекало его внимание». Есть такие, «кто восхищается античностью, и такие, кого притягивает новизна; мало тех, кому удается держаться середины, т.е. не презирать того, что есть справедливого в учении древних, и не забывать его в связи с открытиями современных ученых».

3. Идолы площади, или рынка (idola fori). Бэкон пишет: «Есть также идолы, зависящие, так сказать, от взаимных контактов человеческого рода: мы называем их идолами площади, соотнося с торговлей и общением». В самом деле, «связь между людьми осуществляется при помощи языка, но имена даются вещам в соответствии с уразумением народа, и достаточно некритического и неадекватного применения слов, чтобы совершенно сбить с толку разум. Определения и объяснения, которыми часто пользуются ученые для самозащиты, также не способствуют восстановлению естественной связи разума и вещей». Иными словами, Бэкон исключает то, что мы сегодня называем «гипотезами ad hoc (к данному случаю)». Во всяком случае, говорит Бэкон, «слова насилуют разум, мешая рассуждению, увлекая людей бесчисленными противоречиями и неверными заключениями». Идолы площади, по мнению Бэкона, наиболее тяжкие из всех, «потому что они внедрены в разум согласованием слов и имен». Люди «верят, что их разум господствует над словом, но случается и так, что слова обращают свою силу против разума, что делает философию и другие науки софистическими и бездеятельными». Идолы, проникающие в разум с помощью слов, бывают двух родов: или это названия несуществующих вещей (как, например, «судьба», «вечный двигатель» и т.д.), или это названия вещей существующих, но путаные и неопределенные, неподобающим образом абстрагированные.

4. Идолы театра (idola theatri) «проникли в человеческую душу с помощью различных философских доктрин из-за наихудших правил доказательства». Бэкон называет их идолами театра, считая «все философские системы сказками, предназначенными быть разыгранными на сцене, пригодными для создания выдуманных театральных миров». С баснями мы сталкиваемся не только в современных философских доктринах и «античных философских сектах», но и во «многих научных принципах и аксиомах, утвердившихся в силу традиции, слепой беспечной веры». При всем том Бэкон не склонен обвинять древних или отказывать им в уважении. Мы, говорит он, ищем новый метод, незнакомый древним, позволяющий умам более скромным достичь больших результатов: «Как говорят, и хромой, поставленный на верную дорогу, быстрее преодолеет трудный перевал; ведь незнающий пути чем больше торопится, тем больше плутает». Это можно сказать и об истинной цели науки и верном методе исследования.

Реале Дж., Антисери Д.Западная философия от истоков до наших дней. Т 3. Новое время. СПб., 1996

Источник

«Идолы», которые мешают мыслить

Предлагаем убедиться, что базовые ошибки познания, которые Фрэнсис Бэкон описывал ещё 400 лет назад, никуда не исчезли.

Фрэнсис Бэкон, который жил на рубеже XVI и XVII веков, сформулировал множество идей, которые по сей день повторяют психологи и специалисты по когнитивным наукам.

В трактате «Новый Органон», или «Истинные указания для истолкования природы» Бэкон говорит о необходимости пересмотра и восстановления наук, закладывая основы для научного метода, который знаком нам сегодня. И там же рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается всякий, кто стремится объяснять мир.

«Органоном» (от греческого слова «инструмент, метод») тогда называли логические сочинения Аристотеля. Тот посредством своих работ подарил метод не только схоластам, которые основывали на аристотелевской логике собственные «суммы» и диспуты, но и всей европейской научной мысли. Бэкон решил создать нечто не менее масштабное, потому и назвал «Новым Органоном» вторую часть работы о «великом восстановлении наук». Главным методом научного познания мира Бэкон полагал индукцию, которая предполагает рассуждение от частного к общему и опирается на опыт.

На пути познания даже людям разумным и просвещённым встречается множество препятствий. Эти препятствия он назвал идолами или призраками — от слова «idolum», которое в греческом языке означало «призрак» или «видение». Этим подчёркивается, что речь идёт о мороке, иллюзии — о том, чего нет на самом деле.

Предлагаем взглянуть на этих идолов и разобраться, существуют ли они по сей день.

Идолы рода

Читайте также :

«Родовые идолы» — это, согласно Бэкону, заблуждения, которые «находят основание в самой природе человека». Ошибочно было бы полагать, будто мир именно таков, каким он видится нашим органам чувств. «Ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей», пишет Бэкон. А ведь опыт, который мы получаем, общаясь с внешней средой, ещё и подвергается интерпретации, что также создаёт неизбежные погрешности. Ум человека в «Новом Органоне» сравнивается с неровным зеркалом, которое добавляет к отражаемым вещам собственные погрешности, искажая природу.

Идея о том, что наше восприятие относительно, была развита впоследствии множеством учёных и сформировала современное понимание наук о человеке и природе. Фигура наблюдателя влияет на трактовку знаменитых квантовых экспериментов, будь то кот Шрёдингера или опыт Клауса Йенсономса с дифракцией электронов. Изучение субъектности и индивидуальных человеческих переживаний — главная тема в культуре начиная с ХХ века.

Бэкон отмечет, что заблуждения «родоплеменного» характера есть у всех людей: они называются так, потому что свойственны всем нам как виду, и от этого багажа собственной природы никуда не деться. Зато философ — человек, который идёт по пути познания — может, как минимум, осознать эту природу и делать на неё скидку, выдвигая суждения о сути явлений и вещей.

Идолы пещеры

Прежде, чем говорить об этих заблуждениях, сперва нужно остановиться на символике пещеры. В классических текстах этот образ всегда отсылает к платоновской пещере, которую тот описывает в диалоге «Государство».

Согласно мифу о пещере, человеческое знание и незнание можно описать следующим образом. Стоя спиной к свету костра в тёмной пещере, человек смотрит на тени, отбрасываемые вещами на стены пещеры, и, видя их, полагает, что имеет дело с подлинной реальностью, в то время как видит лишь теневые фигуры. Согласно Платону, наше восприятие строится на наблюдении иллюзий, и мы только воображаем, будто познаём подлинную реальность. Таким образом, пещера представляет собой чувственно-воспринимаемый мир.

Бэкон уточняет, что у каждого человека своя пещера, которая искажает свет природы. В отличие от «идолов рода», «пещерные» заблуждения разнятся для каждого из нас: это означает, что погрешности в работе наших органов восприятия индивидуальны. Также важную роль играют воспитание и условия развития. Как и несколько сотен лет назад, сегодня у каждого из нас есть свой опыт взросления, усвоенные в детстве модели поведения, сформировавшие внутренний язык любимые книги.

«У каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях».Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон»

Идолы площади

Читайте также :

Этих «идолов» Бэкон предлагает обнаружить (и обезвредить) в тесных сообществах людей, объединённых общими связями, интересами и проблемами. Социальное общение — наше лучшее умение как вида, однако в нём же может быть корень ошибок, которые из индивидуальных становятся коллективными, поскольку люди передают друг другу свои заблуждения.

Особое внимание Бэкон уделяет словам, ведь люди объединяются с помощью речи, а главная ошибка, которая может возникнуть в этой связи — «плохое и нелепое установление слов». Пусть слово «площадь» вас не обманывает: название эти идолы получили просто потому, что площадь — место шумное. А этому греху познания, по мнению философа, подвержены не только зеленщики на рынках, но и учёные. Ведь даже когда между учёными затевается спор, он чаще всего увязает в потребности «определиться с понятиями». Все, кто участвовал когда-либо в научных дискуссиях, знают: определяться можно сколь угодно долго. Поэтому Бэкон советовал обратиться к «обычаю и мудрости» математиков — начать с определений.

«Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы».Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон»

О том, насколько важна лингвистика для сознания, сегодня говорят много — причём не только когнитивные психологи и лингвисты, но и специалисты, которые занимаются обучением машин. О значимости слов и определений начиная с ХХ века активно заговорили социальные философы. Используя язык, в котором много сниженных понятий, мы грубо упрощаем мысль; используя грубые слова для определения других людей — насаждаем агрессию в обществе. В то же время, давая грамотные и развёрнутые определения вещам и явлениям, мы говорим о них более спокойно и взвешенно, создаём более компетентные описания.

Чего Бэкон никак не мог предсказать, так это беспрецедентного для его времени развития средств коммуникации. Однако человеческая психология с получением новых инструментов не слишком изменилась — просто теперь мы можем ещё более эффективно создавать сообщества со своими правилами, представлениями, предрассудками, и языком, который всё это закрепляет.

Источник

Метод против идола. Как Фрэнсис Бэкон боролся с предрассудками и заложил основания современной науки

Когнитивные искажения придумали не современные психологи — английский философ Фрэнсис Бэкон описал их еще в начале XVII века. Но его заслуги этим не ограничиваются: он первым обратился к систематической разработке и использованию новых технологий, благодаря чему возникла идея научно-технического прогресса, а также создал последовательную методологию экспериментальных исследований. Историк философии Константин Бандуровский — о том, как Бэкон, стремясь построить справедливое общество, стал создателем современной науки.

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) считается создателем как нововременного эмпиризма, так и проекта научно-технической революции в целом. Именно он выдвинул лозунг НТР: «Знание — сила» (Scientia potentia est). Общество, в котором мы с вами живем, во многом использует то, что открыл Бэкон и вдохновленные им ученые.

Однако в последние десятилетия всё чаще задается вопрос: действительно ли общество, основанное на приоритете науки и технологии, может решить все человеческие проблемы, а не создать еще и новые? Мы разочарованы в научно-техническом прогрессе. Но можно ли обвинять Бэкона в недостатках современного общества? Или его ученики и последователи не очень хорошо поняли те идеи Бэкона, о которых мы все, кажется, слышали, вроде критики идолов или принципов улучшенной индукции? На мой взгляд, эти (и другие) идеи до сих пор обладают сильным критическим и креативным потенциалом.

Читайте также

Проблема построения более справедливого общества волновала многих древних мыслителей. Выдвигались идеи полного преобразования общества (Платон, Мор, Маркс) или постепенных улучшений при помощи политических преобразований. Бэкон придумал третий путь.

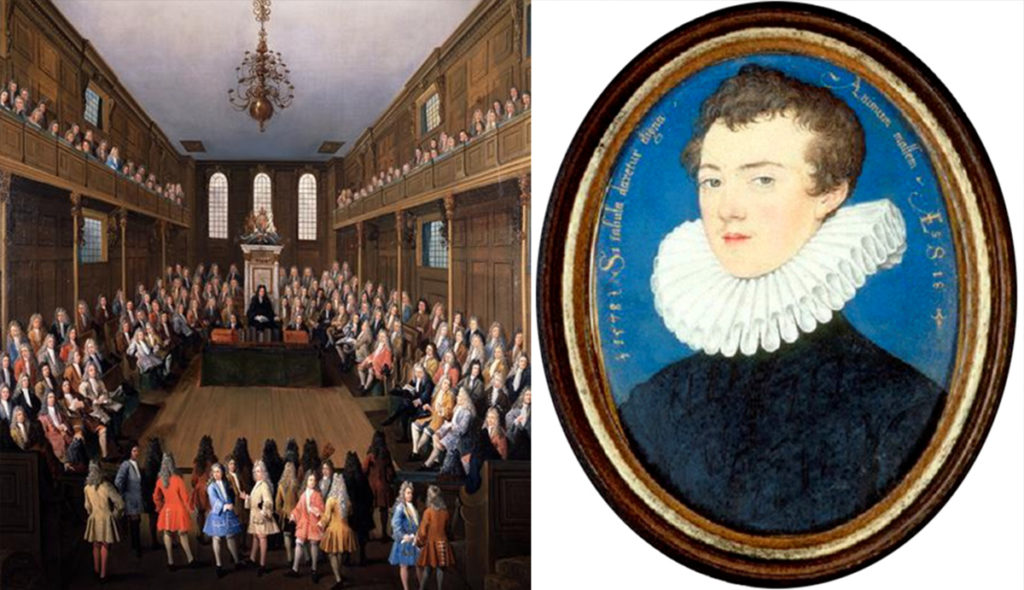

В молодости Бэкон пытался изменить общество политическим путем. Его карьера была блестящей. В 20 лет он становится членом Палаты общин, затем Палаты лордов. При покровительстве короля Якова I он становится лордом-канцлером и лордом-хранителем Большой печати (примерно соответствует постам министра юриспруденции и премьер-министра). В 1618 году ему присвоен титул барона Веруламского, а в 1621-м — виконта Сент-Олбанского.

Бэкон стремился использовать свое высокое положение для того, чтобы добиться перемен в сложной политической жизни страны. Так, он занимался вопросом созыва нового парламента и подготовил проект, согласно которому в «хорошо обустроенный Дом» нужно ввести «самых честных, благородных и достойных людей, каких только можно найти», которые были бы «независимыми от влиятельных персон». Однако в 1621 году недоброжелатели обвинили Бэкона в коррупции и угрожали ему бессрочным заточением в Тауэр и огромным штрафом. Только покровительство короля позволило Бэкону избежать этого.

Однако, будучи глубоко погруженным в политические хитросплетения, Бэкон уделял много времени наукам и философии. Он убедился, что существующее общество невозможно преобразовать при помощи политических проектов, скорее сама политическая жизнь затянет человека в пучину коррупции. Но, может быть, наука и основанные на ней технологии смогут сделать общество богаче, а значит, создадут основу для более справедливого устройства?

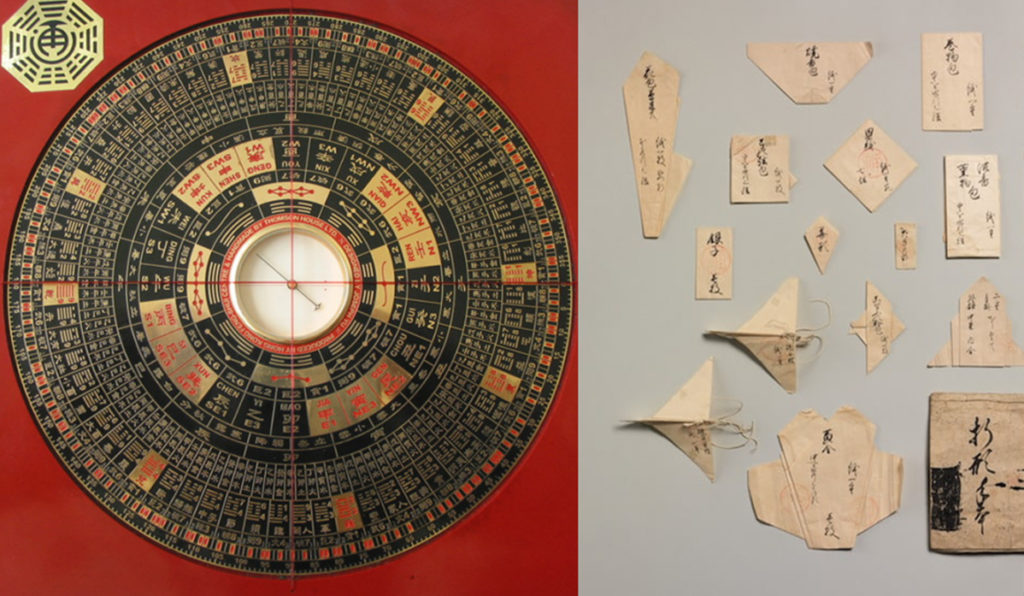

В потенциале науки Бэкона убеждали «великие китайские изобретения» (Дж. Нидэм). Даже, казалось бы, самые простые открытия могут привести к революции в обществе:

- компас, который позволил кораблям заходить за горизонт, что привело к Великим географическим открытиям;

- порох, изменивший военное дело, в результате чего изменилась и общественная структура, на вершине которой раньше были рыцари-феодалы;

- бумага и печать, давшие импульс и распространению знания, и появлению бумажных денег, что упростило торговлю, а также способствовало развитию мануфактур с разделением труда.

Может быть интересно

Однако эти и подобные им открытия происходят совершенно случайно, и люди долгое время не могут осознать их взрывной потенциал. Компас (Ло Пань) изобрели в Китае еще при династии Сунь, в 1044 году, однако он долгое время использовался для ориентации строений и захоронений в практике фэншуй.

В то же время в Юго-Восточной Азии был изобретен порох, однако изначально он использовался для гаданий.

До сих пор племена на севере Вьетнама, ведущие традиционный образ жизни, на Новый год запускают изобретенные их предками бамбуковые ракеты, по следу которых определяется, что ожидает людей в будущем.

Бумага и печать также известны китайцам с начала II и IX веков, но они использовались для ритуальных целей. При входе в буддистские храмы мы крутим валики с вырезанными молитвами, прообраз типографского валика, и делаем с детьми фигурки оригами, бывшие когда-то сакральными символами.

Любой человек может случайно наткнуться на истину, но чаще всего даже не сможет ее опознать или понять, зачем она нужна.

Бэкон сравнил такого человека со свиньей, которая может случайно нарисовать пятачком букву А в навозной жиже, но не сможет написать ничего осмысленного. Вот если бы создать институты, систематически занимающиеся открытиями и внедрением их в жизнь!

Читайте также

Так зарождается проект «Великое восстановление наук», в шести частях. Бэкон, занятый сложными политическими делами, успел реализовать только две части, и то не до конца. Сохранились также отдельные наброски других частей.

Первая часть, «О достоинстве и об усовершенствовании наук», была издана на английском в 1605 году и в дополненном виде на латыни в 1623-м. В ней Бэкон создает классификацию человеческой деятельности, выделяя три отрасли, в основании которых лежат главные способности человека:

Историю, основанную на памяти. История повествует не только о фактах общества (гражданская), но и о фактах природы (естественная). В свою очередь, три раздела естественной истории изучают обычную природу, свободную, развивающуюся по собственным законам, исключительные явления, утрачивающие свою естественность (монстров), и плоды человеческих рук. А гражданская история включает в себя историю наук и искусств, историю церкви и собственно историю гражданских институтов, таких как правление.

Поэзию (имеется в виду искусство вообще), основанную на воображении и говорящую, как и история, о единичных предметах, но с преувеличениями и произволом. Бэкон, сам занимавшийся поэзией и драматургией, высоко ценил искусство, в том числе применительно к науке. В его трактатах мы встретим гравюры, сделанные по его указаниям, а также многочисленные метафоры и параболы.

Древние люди, обладавшие сильным воображением, но еще не развитым разумом, выражали свои идеи в форме поэтических мифов, которые таят в себе мудрость (Бэкон дает расшифровку 27 мифов в трактате «О мудрости древних»). Но и современный человек, открывая что-то новое, должен облекать свои идеи в параболическую форму для лучшего восприятия.

В «Новом Органоне» Бэкон также активно использует прием афоризма, который уподобляет кинжалу, разрубающему сложные узлы. Афоризм также хорош в силу своей фрагментарности, и у читателя возникает желание достроить его, тем самым стимулируется его мысль, утверждается активная читательская позиция.

Философию, основанную на разуме. Она «имеет дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, но с абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на основе законов природы и фактов самой деятельности занимается эта наука».

Эти три отрасли генетически связаны друг с другом. Человек сначала запоминает нечто, потом обрабатывает в фантазии, затем анализирует и приводит в порядок.

В третьей части, посвященной «естественной и опытной истории», Бэкон планировал обобщить свои наблюдения над явлениями природы. Далее от фактов, классифицированных в предыдущей части, Бэкон собирался взойти по «лестнице разума» к их причинам и следствиям. В пятой и шестой частях он хотел подвергнуть критике расхожие «первичные» философские мнения, основанные на гипотезах и спекуляциях («О предварительных посылках философии»), а затем изложить «вторичную философию», разыскивающую истину при помощи опыта и индукции.

Самый значительный труд Бэкона — вторая часть, «Новый Органон». Название полемически направлено против формальной силлогистической логики Аристотеля, изложенной в его «Органоне».

Бэкон возненавидел силлогистику еще в 16 лет, во время учебы в Кембридже. Он не скупится на ругань в адрес Аристотеля. Подозрительная сохранность его трудов, в то время как большая часть трудов античных философов до нас не дошла, объясняется их легковесностью: после кораблекрушения волны выносят самые легкие доски. А еще тем, что Аристотель, подобно оттоманскому султану, не мог успокоиться, не уничтожив всех братьев-философов своей силлогистикой, чтобы обеспечить собственный приоритет.

В противовес дедуктивной логике Аристотеля Бэкон создает проект усовершенствованной индуктивной логики, которая и должна стать органоном, то есть инструментарием, новой эмпирической науки.

Но прежде чем приниматься за исследование природы, нам нужно очистить разум от многочисленных предубеждений, идолов, «которые осаждают умы людей». Читая описания идолов у Бэкона, понимаешь, что современный человек не освободился от них, а только прибавил более технологические способы манипуляции сознанием: фейки, политический пиар, агрессивную рекламу. И анализ идолов, произведенный Бэконом, оказывается для нас еще более актуальным, чем для его современников.

Бэкон классифицировал и описал четыре типа таких идолов.

Idola tribus (идолы рода) коренятся в самой человеческой природе. Наши ограниченные чувства и интеллект, сама позиция человека на земле заставляют нас видеть мир определенным образом, который мы принимаем за естественный. Но глядя на мир в телескоп или в инфракрасном спектре, взмывая в небо как птицы или открывая подземный мир, мы выходим за ограничения нашей природы. Также и ум человека имеет склонности, вызывающие когнитивные искажения:

- видеть во всем порядок и регулярность;

- принимать доводы, поддерживающие однажды принятую позицию;

- верить в истинность того, что мы предпочитаем;

- доверять абстракциям и придавать мимолетным вещам субстанцию и реальность; текучее рассматривать как постоянное;

- поддаваться положительным доводам более, чем отрицательным, в то время как большим весом должен обладать отрицательный довод;

- отвергать трудное из-за нетерпения, трезвое — поскольку оно ограничивает надежду, парадоксальное — из-за боязни противостоять общественному мнению;

- поражаться необычным вещам и придавать им большую важность (так, мы боимся терроризма или перелетов больше, чем поездок на машине);

- всегда устремляться дальше, за пределы, ни на чем не успокаиваясь и отыскивая трансцендентные причины (например, мы можем до бесконечности делить конечный отрезок);

- впадать в «ошибку выжившего»: в храме мы видим множество приношений тех, кто избежал кораблекрушения, но ни одного от тех, кто утонул.

Список подобных искажений можно продолжать, ведь «страсти пятнают и портят разум бесконечным числом способов, иногда незаметных», и современные психологи перечисляют десятки вариаций, однако основные из них, по сути, описаны Бэконом.

Idola specus (идолы пещеры) : каждый человек заперт в собственной пещере, которая «ослабляет и искажает свет природы». Она создана из наших врожденных особенностей, воспитания, круга чтения, опыта и впечатлений. По своим наклонностям люди бывают пристрастны к старому или новому, придают большее значение различиям или сходствам. Находясь в этой пещере, мы зарываемся в себя, преувеличиваем важность своих желаний и проблем, возвеличиваем личные достижения, вместо того чтобы выйти в «большой и общий мир».

Idola fori (идолы рынка) : но если мы выходим из наших пещер, мы зачастую попадаем не в большой мир, а на рыночную площадь, где толпятся люди, наполненные своими предрассудками и заражающие ими других. Часто всё самое плохое и нелепое оказывается схожим в разных людях и усиливается в результате их общения.

Слова, являющиеся порождением разумения толпы, фокусируют эти заблуждения и буквально насилуют разум. Даже определения и разъяснения, которыми привыкли защищаться ученые люди, не могут оградить нас от силы привычных слов, ведь определения состоят из слов, которые, в свою очередь, требуют определений. Бэкон выделяет два рода слов, которые навязывают нам идеи рынка:

— слова, обозначающие несуществующие вещи (например, судьба);

— слова со смутным значением, охватывающие разные вещи. Например, влажность — это «и то, что легко распространяется вокруг другого тела; и то, что само по себе не имеет устойчивости; и то, что движется во все стороны; и то, что легко разделяется и рассеивается; и то, что легко соединяется и собирается; и то, что легко течет и приходит в движение; и то, что легко примыкает к другим телам и их увлажняет; и то, что легко обращается в жидкое или тает, если перед тем пребывало твердым». Поэтому при рассуждении мы можем незаметно подменять одно значение другим, и у нас получится, что воздух не влажен, а пламя, мелкая пыль или стекло — влажны.

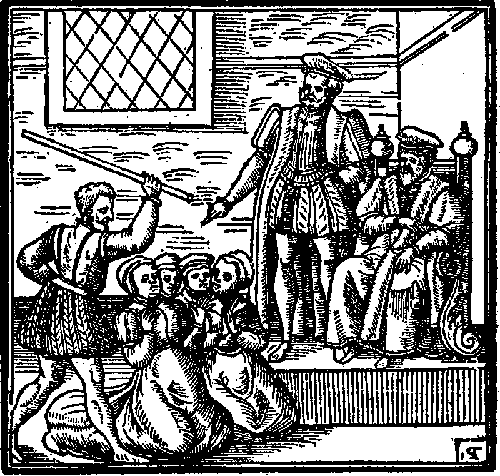

Idola theatri (идолы театра) порождены догматическими философскими системами. Схоласты, оторванные от реальности, придумывают модели мира, своего рода умственные театры, где разыгрывают сценки с различными силами и элементами, как режиссер играет облаками и молниями из фанеры. Так, мы можем делать различные предположения о свойствах эфира — элемента, из которого, согласно Аристотелю, состоит надлунный мир. Причем, как и в театре, наиболее слажены и красивы именно вымышленные объяснения, а не правдивые истории.

Идолы театра весьма многообразны. Одни философы из недостаточных фактов выводят множество необоснованных выводов. Другие — из множества хаотических фактов способны вывести только самые тривиальные обобщения. Третьи смешивают философию с теологией или мифологией, впадая в три заблуждения, которые Бэкон называет софистикой , эмпирикой и суеверием .

- В софистике, заботе о том, чтобы иметь на всё ответ и словами высказать что-либо положительное, а не о внутренней истине вещей, Бэкон обвинял Аристотеля (который на самом деле как раз боролся с софистами). Так, Аристотель произвольно приписывает вещам стремление к «естественному месту», благодаря чему он легко может дать псевдоответ на вопрос о любом движении. А любое действие человека можно легко объяснить ссылкой на «безжизненное различие акта и потенции». Но все эти слова не имеют никакого эмпирического содержания, какое есть, например, в огне, принятом за первопринцип Гераклитом.

- Эмпирики ограничены узкими, смутными и малочисленными опытами, взятыми из обыденной жизни, поэтому их выводы кажутся правдоподобными тем людям, которые имеют схожий опыт, но отвергаются людьми с другим опытом. Таковы современные Бэкону химики.

- Суеверие нас охватывает, когда разум подчиняется воображению, льстящему людям своей поэтичностью. Мифы Пифагора и Платона, темная поэзия Книги Бытия или Книги Иова опьяняют нас, порождая фантастическую философию и еретическую религию.

Лучшим способом изучения реального мира является непосредственное наблюдение и эксперимент, на основании которых мы делаем выводы при помощи индукции. Однако этот метод отягощен принципиальным пороком: истинные выводы дает только полная индукция, охватывающая все возможные случаи. Но в науке, изучающей весь мир, полная индукция практически невозможна. Поэтому наука оперирует более или менее вероятными выводами. Чтобы индукция давала нам более истинные выводы, необходимо улучшить ее. Бэкон предлагает три способа улучшения индукции, призывая других ученых развивать индуктивный метод и далее.

Может быть интересно

Врожденные идеи на чистой доске. Как философы Нового времени спорили о природе познания

- Обзор положительных случаев (метод согласия) : устанавливая корреляцию между двумя явлениями, например яркостью и теплом, мы составляем списки всех ярких вещей и отмечаем случаи, когда они выделяют теплоту.

- Обзор отрицательных случаев (метод различия) : составление списков случаев, когда такой корреляции нет.

- Обзор случаев, в которых исследуемое свойство проявляется в различных степенях (метод соответствующих изменений) : когда изменение степени одного фактора вызывает изменение степени другого.

Эти методы позволяют выявить многообразные корреляции: одинокие, мигрирующие, явные, скрытые, составляющие, единоформные, пропорциональные, монадные, отклоняющие и т. д.

Применение комбинации этих методов позволит найти «решающий опыт» (instantia crucis, позже это стали называть еxperimentum crucis), буквально «проба крестом», которая однозначно показывает, какая из двух противоречащих гипотез верна, подобно кресту на развилке дорог.

Например, выясняя природу тяготения, мы можем выдвинуть различные гипотезы: либо тяжелые тела тяготеют к центру Земли в силу их собственной природы («в силу схематизма»), либо их притягивает земная масса («в силу симпатии»). Бэкон предлагает такой решающий опыт:

«Нужно взять часы из числа таких, которые приводятся в движение свинцовыми гирями, и другие часы из числа тех, которые приводятся в движение сжатием железной пружины, и тщательно испытать их, чтобы ни одни не шли быстрее или медленнее других. Затем часы, движущиеся посредством гирь, надо поместить на вершину какого-нибудь высочайшего храма, а другие часы оставить внизу и тщательно заметить, не пойдут ли часы, расположенные на высоте, медленнее, чем раньше, вследствие уменьшения силы тяготения. Этот же опыт нужно сделать и в глубоко вырытых под землей шахтах: не пойдут ли часы этого рода быстрее, чем обычно, вследствие увеличения силы тяготения. И если обнаружится, что сила тяготения уменьшается на высоте и увеличивается под землей, то за причину тяготения надо будет принять притяжение телесной массой Земли».

Джон Стюарт Милль в «Системе логики» (1843) систематизировал бэконовскую индукцию и постарался придать ей законченный вид, дополнив список методом остатков . Если мы рассматриваем сложное явление, на которое воздействует конечный ряд причин, и устанавливаем, что все, кроме одной, причины коррелируют с определенными следствиями, то оставшуюся причину мы можем связать с оставшимся следствием.

«Новый Органон» остался незаконченным. Изучив индукцию, Бэкон планировал создать и теорию новой дедукции, которая заключалась бы в том, что, анализируя общие положения, сделанные на основе опыта, мы переходили бы к идеям новых опытов, тем самым замыкая круговое движение от единичных фактов к общим законам, и наоборот.

Бэкон умер в своем имении в 1626 году, занимаясь экспериментированием. Ему не удалось создать железное стекло или противовирусные апельсины, но есть одно изобретение, оплаченное ценой его жизни, которым мы пользуемся до сих пор.

Бэкон пытался заморозить тушку курицы, набивая ее снегом, простудился и умер. В последнем письме он с торжеством написал, что опыт удался.

Читайте также

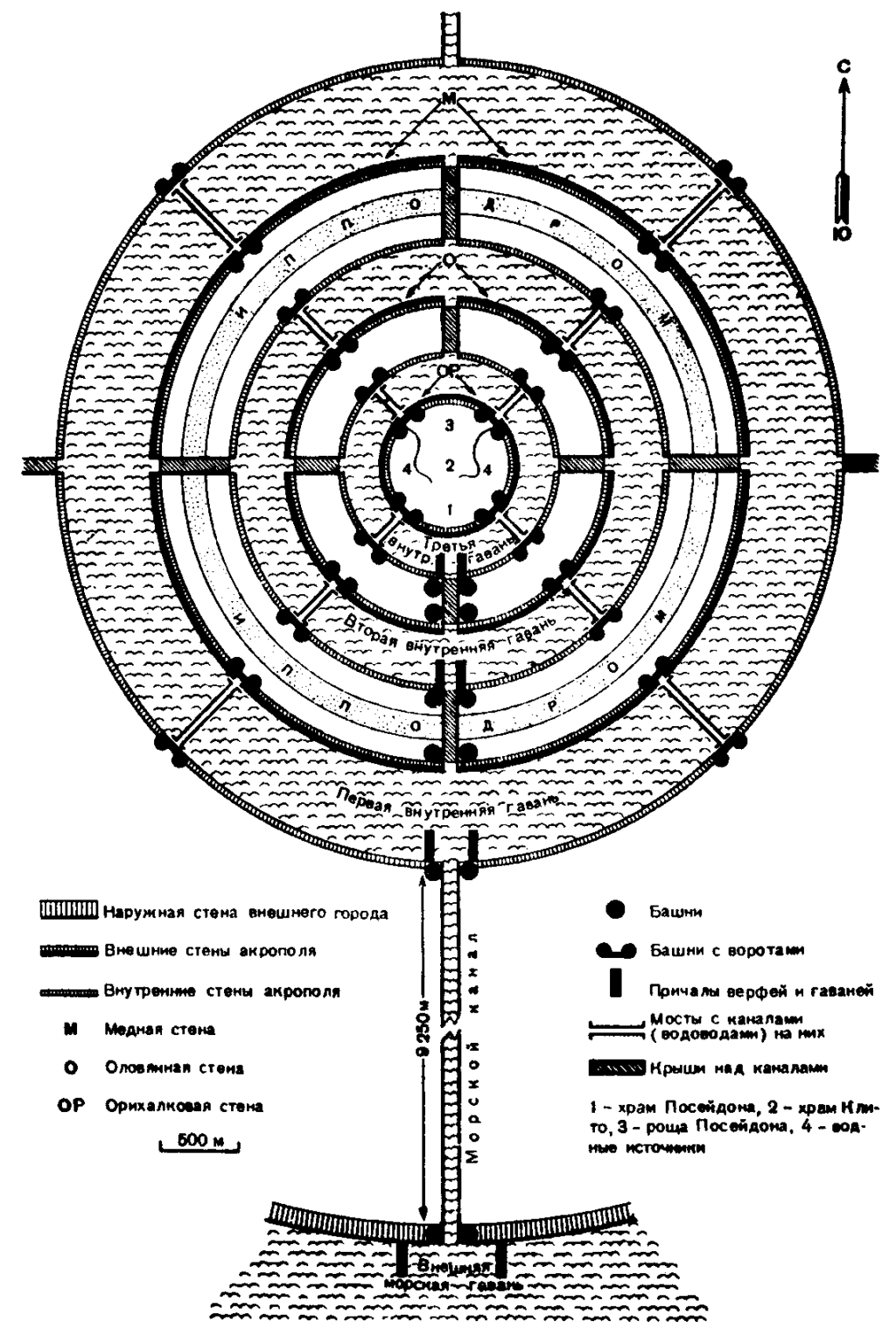

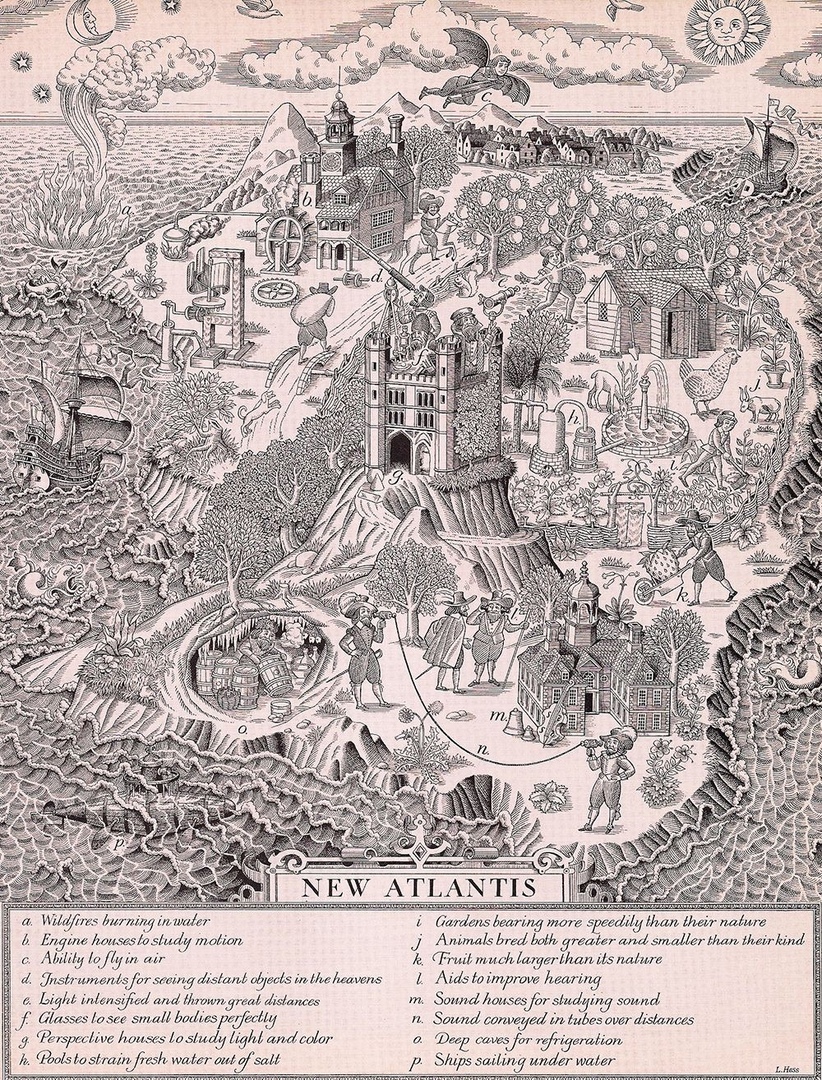

В конце жизни, опозоренный и удалившийся в ссылку в свое имение, он пишет как завещание фантастическую утопию «Новая Атлантида». Само название книги носит полемический характер. «Атлантида» — это фантастическая страна, в которой Платон (в диалогах «Тимей» и «Критий») разместил свое идеальное общество. Он, как и другие авторы-утописты, полагал, что такое общество можно создать на основе справедливого (в смысле распределительной справедливости) устройства. Так считал и другой английский политик с более печальной судьбой (он был казнен) — Томас Мор, создавший «Утопию».

Бэкона, как и Мора, удручало бедственное положение народа в Англии, в которой, по словам Мора, «овцы съели людей». В парламенте он выдвигал билль против огораживания и за возвращение земель людям. Но он не разделял коммунистических идеалов прежних утопистов. Только развитие науки и промышленности сможет создать изобилие, делающее воровство и зависть бессмысленными. Лишь на основе этого можно решать моральные и политические проблемы.

Как и Платона, упразднившего частную собственность и семью для чиновников и стражей, его удручала коррупция в обществе. В его «Новой Атлантиде» коррупционеры презрительно именовались «дважды оплаченными». Но исходя из своего опыта Бэкон понимал, как трудно устоять перед «подарком», когда ты весь в долгах.

Блаженная жизнь на острове Бенсалеме (на иврите «сын целостности») обеспечивается системой научных исследований и их воплощения. Члены ордена «Дом Соломона» неустанно собирают информацию о природе различных вещей, о причинах и скрытых силах, с целью расширения власти человека над природой.

Познав различные свойства, сыновья и дочери Бенсалема могут сами производить вещества с заданными параметрами: стекло, прочное как сталь, которым покрывают сады; плоды с необходимым вкусом и полезными свойствами, в том числе красные апельсины, своим запахом предохраняющие от заражения (которые нам сейчас очень пригодились бы); синтетические драгоценные камни.

Бенсалемцы могут продлевать жизнь и даже оживлять. Их деятельность распространяется на все сферы: как на земле, так и под землей, под водой и в небе. Они изучают и копируют движения птиц, рыб и змей. Они могут предсказывать «повальные болезни, моровую язву, нашествия саранчи, недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное».

Бэкон подробно описывает сложную структуру этого ордена, состоящую из «торговцев светом», привозящих знания со всего мира (своего рода интернет-провайдеры), похитителей, выделяющих ценную информацию (то, чего нам не хватает в интернете), охотников за секретами, пионеров-изыскателей, компиляторов, дарителей (воплощающих идеи в жизнь), светочей, намечающих новые горизонты, истолкователей, возводящих эмпирические данные в принципы и законы. Не пренебрегают они и научной этикой — вредные и опасные открытия надежно скрываются как от простых людей, так и от правителей.

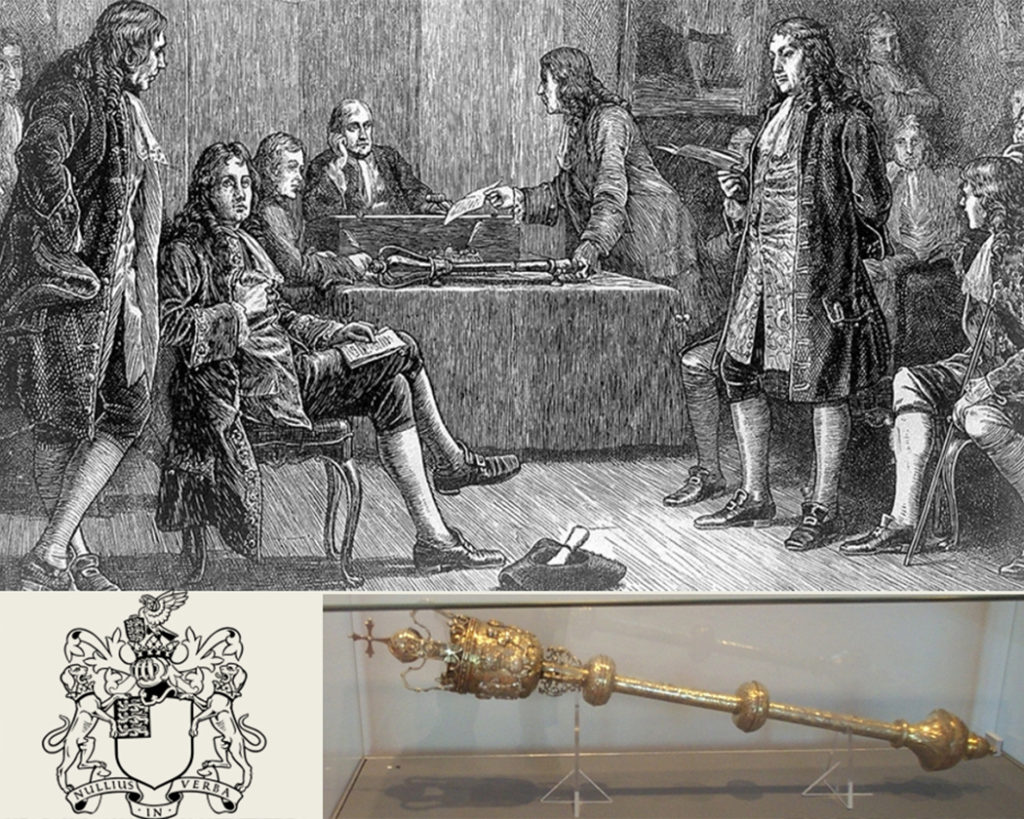

По существу, это проект научного общества, который вдохновил последователей Бэкона, Самуэля Хартлиба и Роберта Бойля, на создание Лондонского королевского общества, ставшего центром новой науки.

Последователи Бэкона взяли у него убежденность во всемогуществе познания, его визионерское видение идеального общества, то, что уже не вдохновляет нас. Однако они в значительной мере пренебрегли главными элементами его философии — критицизмом по отношению к собственным предрассудкам и обоснованием своих суждений. Именно эти части Бэкона важны в современном мире, полном обмана и самообмана.

Может быть интересно

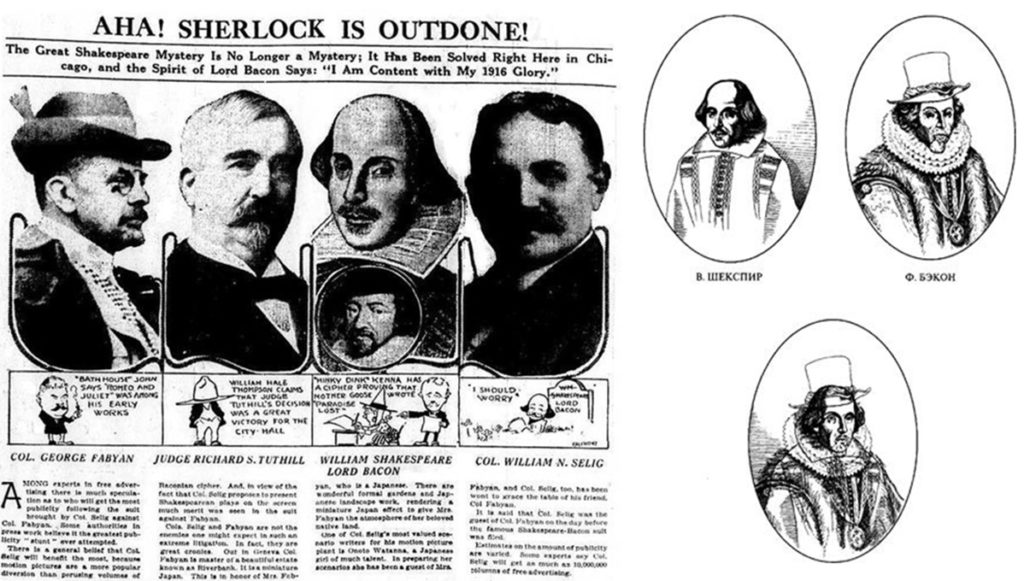

Оригинальная личность Бэкона и его жизнь порождали в массовом сознании мифы о его магических способностях и конспирологические теории. Согласно одной из них, Бэкон был членом «Общества розенкрейцеров» (обратите внимание на розу и монограмму RS на гравюре из «Новой Атлантиды»!) и распространял тайные знания в зашифрованном виде под псевдонимом Шекспир.

Используя разработанный Бэконом метод шифровки, основанной на двоичном коде, многочисленные энтузиасты пытались найти тайные послания в пьесах Шекспира.

«Бэконианцы» также накладывали портреты Шекспира и Бэкона, показывая их идентичность. В 1916 году в Чикаго даже состоялся суд, на котором судья Ричард Татхилл признал за Бэконом авторство пьес Шекспира. Это вызвало возмущенную реакцию, из-за которой решение было отменено.

Идеи Бэкона живут и в современной массовой культуре: утопиях, компьютерных и учебных играх и даже в музыке. Проект создания справедливого общества становится сюжетом и для компьютерной игры, и для реалистического проекта города в океане, и для школьной игры, имитирующей выборы, и даже для обсуждения того, какой должна быть семья или налоги.

Автор экспериментальной техно-музыки Efdemin создал в 2019 году лонгплей New Atlantis, вдохновленный Бэконом. В одном из треков использован текст Бэкона «Дом звуков»: «Есть у нас дома звука для опытов со всевозможными звуками и получения их. Нам известны неведомые вам гармонии, создаваемые четвертями тонов и еще меньшими интервалами, и различные музыкальные инструменты, также вам неизвестные и зачастую звучащие более приятно, чем любой из ваших; есть у нас колокола и колокольчики с самым приятным звуком. Слабый звук мы умеем делать сильным и густым, а густой — ослабленным или пронзительным; и можем заставить дрожать и тремолировать звук, который зарождается цельным. Мы воспроизводим все звуки речи и голоса всех птиц и зверей. Есть у нас приборы, которые, будучи приложены к уху, весьма улучшают слух. Есть также различные диковинные искусственные эхо, которые повторяют звук многократно и как бы отбрасывают его, или же повторяют его громче, чем он был издан, выше или ниже тоном; а то еще заменяющие один звук другим. Нам известны также способы передавать звуки по трубам различных форм и на разные расстояния».

Источник