- 10 советов, как преодолеть подростковый инфантилизм

- Психотерапия инфантилизма: почему взрослому ребенку тяжело по жизни?

- Затяжное детство – психологическая проблема

- Хьюстон, в чем проблема?

- Как стать взрослым?

- Как выстроить отношения с «киндер-сюрпризом»?

- «Я просто сажусь и начинаю играть в игры, смотреть мультики или рисовать». Как справиться с инфантильностью

- Как бороться с инфантилизмом?

10 советов, как преодолеть подростковый инфантилизм

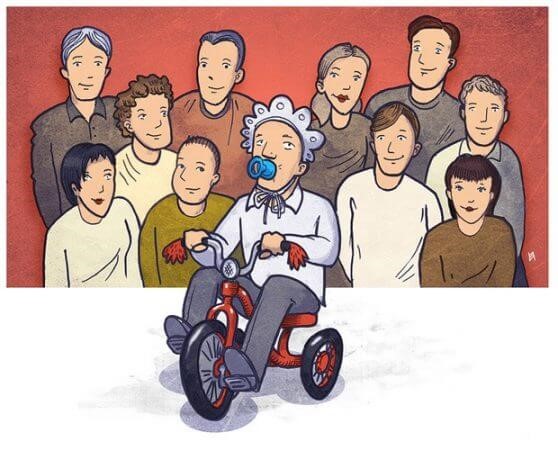

В настоящее время ученые-геронтологи предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Это говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

Современным детям уже не нужно задумываться о куске хлеба. Но у любой медали есть две стороны. Ко всем плюсам различных программ современной поддержки детства добавился и минус – дети стали более инфантильны, что мешает их будущей успешности. Родители сами взращивают инфантилизм у ребенка с младых ногтей. Это происходит незаметно, неосознанно. И когда в итоге вырастает неприспособленное к жизни чадо, родственники удивляются: откуда? А все оттуда, примерно с трех лет.

Как реагирует большинство мам, если трехлетний ребенок пытается самостоятельно открыть пакетик с кефиром? Пыхтит, краснеет, но помощи не просит. Конечно, стулья и стол забрызганы кефирными каплями, пальцы липкие, на одежде белые пятна. Наконец – ура, бамц! – пакетик открыт и с шумом падает на пол. Упал удачно, расплескалась только половина. Какое количество мам, улыбаясь, спокойно вытрут кефирные лужи, выльют оставшийся кефир в чашку, похвалят ребенка: «Молодец, ты самостоятельно сегодня открыла пакет! А в следующий раз сделаешь это еще лучше»? К сожалению, такие мамы – большая редкость. Чаще всего родители, при попытках детей в 3 года сделать что-нибудь самостоятельно, говорят: «Дай сюда, я сделаю это лучше. Посмотри, придется переделывать. Ты неумеха…» «Почему переделывать? Почему неумеха?» – ребенок искренне этого не понимает.

Особенность возраста трех лет – формирование установки «я могу все сделать сам, я уже взрослый». Вы, наверно, замечали, что именно в этом возрасте ребенку нужны те же предметы, которыми активно пользуются взрослые: папин молоток, мамины крышки для консервирования. Именно в возрасте трех лет, через игру, помогая консервировать огурцы или подметать пол, маленький человек закладывает будущее собственного поведения, коммуникативных навыков. А какой посыл получает ребенок, если ему не дают проявлять самостоятельность?

Если взрослые демонстративно переделывают то, что он сам сделал с таким трудом, да еще и ругают его за это? Малыш понимает, что если сделает что-то сам, то мама может рассердиться.

Для ребенка рассерженные родители – крушение мира, и он из чувства самосохранения будет сидеть тихо, боясь проявить инициативу. И в голове формируется рефлекс: другие всегда сделают лучше, чем ты. Не проявляй инициативу, и все будет хорошо!

Инфантильный подросток – это не так страшно, главное, чтобы эта черта плавно не перетекла во взрослую жизнь. Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие нехитрые правила:

- Одно из самых эффективных средств против инфантилизма – занятия спортом. Научно доказано, что дети, занимающиеся спортом, более ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое время. Ведь ответственность – это противоположная сторона инфантилизма.

- Одна из основных причин подросткового инфантилизма – гиперопека. Мы живем в динамичное, но небезопасное время. Сейчас уже редко встретишь маленьких детей, гуляющих самостоятельно во дворе – в основном за ними присматривают родители. Школьники все реже самостоятельно ездят на транспорте, ходят в кружки. Да и встречать их после школы во многих учебных заведениях считается обязательным. Поэтому в семье давайте детям возможность проявлять как можно больше самостоятельности. У них должны быть свои обязанности, и за их выполнение они должны нести полную ответственность. То есть если подросток не сходит в магазин, то вся семья сидит без сахара. Лучше один раз выпить несладкий чай, чем потом всю жизнь расплачиваться за инфантильность собственного чада. Все, что подростки могут сделать сами – пусть делают! И в срок.

- Еще каких-то 30 лет назад человек, закончивший вуз, считался взрослой, самостоятельной личностью, а ему и было-то всего 22 года. В настоящее время специалисты по возрастной психологии предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Пока ученые думают, проводят исследования. Но сам факт возможности данного предложения говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

- Поощряйте общественную деятельность, особенно если она связана с помощью и заботой. Сейчас есть масса волонтерских организаций, у которых самые разные направления работы: помощь старикам, многодетным семьям, брошенным животным, экология… Пусть выберет себе занятие по душе, а уж вы помогите ему в поиске, вместе посмотрите и обсудите информацию в Интернете – здесь тоже на самотек пускать не стоит. А то выберет какое-нибудь экстремистское движение, замаскированное под справедливое возмездие олигархам, – проблем не оберетесь.

- Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать чувство ответственности. Совместно обсуждайте траты, этим вы, во-первых, показываете подростку, что относитесь к нему как ко взрослому, а во-вторых, всегда имеете железный аргумент при отказе что-то купить: вы же вместе не предусмотрели лишние траты.

- Очень хорошо в преодолении инфантилизма помогает периодический выход из так называемой «зоны комфорта». Присмотритесь, что вызывает трудность у вашего ребенка: общение с противоположным полом, публичные выступления? Периодически организовывайте ему необходимость преодолевать эти трудности. Давайте соответствующие поручения, так, чтобы не сделать было нельзя. Иначе, спрятавшись в безопасную раковину, один раз убежав от страха, будет потом бегать всю жизнь.

- Особое внимание обратите на ребенка, если он играет роль «клоуна». Если в компании подросток постоянно готов к шуткам, «приколам», отпускает остроты, дело, возможно, не в веселости нрава. Скорее всего, таким образом ребенок бежит от сложностей жизни, надевая маску детской беспечности.

- Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка целей – один из показателей зрелости эмоционально-волевой сферы.

- С детства учите ребенка преодолевающему поведению. Часто можно наблюдать такую картину: малыш примерно 2 лет ударился об угол шкафа, а мама начинает стучать по шкафу, приговаривая: «Ух, какой плохой шкаф, так ему, нельзя обижать Петеньку!» И что думает Петенька? В его беде виноват шкаф, но никак не он лично. Пару таких ситуаций, и условный рефлекс: «виноваты окружающие, но не я» будет сформирован. Если вы совершили подобную ошибку (ну, с кем не бывает, вы же не знали!), то в подростковом возрасте ситуацию еще можно исправить. При возникновении трудной ситуации всегда спрашивайте: «И каковы твои дальнейшие действия? Что будешь делать для решения данной проблемы?» И сразу отсекайте жалобы в стиле «это страна такая (школа, тренер), я ничего не могу сделать». Предлагайте еще подумать, самому поискать выход. А после того как подросток самостоятельно наметит несколько вариантов решений – обсудите с ним каждый из них, помогите выбрать правильный. Так вы поможете формированию нового рефлекса – у любой сложной задачи есть решение, надо только приложить усилия, чтобы его найти.

- Если вы мать-одиночка и воспитываете ребенка одна, то шансы вырасти инфантильным у ребенка увеличиваются, особенно если это мальчик. Будет очень хорошо, если ребенок постоянно будет видеть пример мужского поведения, мужского реагирования на ситуации. Это может быть дедушка, брат, муж подруги, главное, чтобы контакт был более-менее постоянным. Это поможет снизить риск инфантилизации, особенно если это будет не просто наблюдение, а любая совместная деятельность – походы, игры, строительство теплиц и т. д.

Критические ошибки

Ошибка № 1

Гиперопека. Все всё знают и понимают – мы живем в тревожное время, детей нельзя отпускать на улицу одних. Мобильные телефоны сейчас имеют чуть ли не детсадовцы, и это не баловство, это необходимость. Ведь наличие постоянной связи с ребенком позволяет родителям снизить ощущение тревоги. Тем не менее с собственной тревогой нужно бороться, а не потакать ей.

Бабушка, которая встречает из школы пятнадцатилетнего подростка, просто компрометирует его в глазах окружающих. Подумайте, каким образом вы сможете нивелировать свою высокую тревожность. Это может быть как собственная консультация с психологом, так и оговаривание времени звонков или еще что-то.

Также подросток должен иметь собственные обязанности в семье и четко их выполнять. А если что-то не получается, то помните:

помощь должна быть достаточна, но никак не избыточна.

Ошибка № 2

Постоянная критика. Взрослые делают это «из лучших побуждений, чтобы не вырос эгоистом». Однако ребенок, нещадно критикуемый значимыми взрослыми, живет с уверенностью, что у него ничего не получится, даже не стоит пытаться. А если что-то хорошее в его жизни и происходит, то это или случайность, или заслуга других людей. Страх неуспеха у такого человека во сто крат сильнее радости предвкушения удачи. Боясь ошибиться, он всю жизнь будет искать, кто бы что за него сделал, несмотря на свои знания и умения.

Ошибка № 3

Предложение ребенку готовых решений. Если ваше чадо пришло к вам со своей проблемой, то первый ваш вопрос должен звучать так: «А сам что думаешь?» Ответ «не знаю» не должен приниматься ни при каких обстоятельствах. Пускай ищет решение. Не важно, правильное оно будет или нет. Оно у ребенка должно быть. А потом вы вместе обсудите, как сделать лучше, как правильно.

Заведующая педиатрическим отделением Челединова В.А.

Источник

Психотерапия инфантилизма: почему взрослому ребенку тяжело по жизни?

Пора увеличить детский возраст до 30 лет! С такой инициативой еще пару лет назад выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. И если серьезно изучить вопрос, то очевидно, что в мире растет поколение инфантилов.

«Инфантильность – это детское поведение формально взрослого человека»

Затяжное детство – психологическая проблема

Официальная позиция минздрава РФ заключается в том, что затяжное детство связано с увеличением продолжительности жизни. Но так ли это?

Согласно физиологии к 18-ти годам все структуры головного мозга достигают зрелости. Физиологических аспектов для развития инфантилизма нет. Зато с психологической стороны возможности не ограничены. Если вокруг тебя считают ребенком, то неважно сколько тебе 5 или 25 лет, ты будешь ощущать себя несмышленышем, который ничего не умеет и не может сам.

Конечно, есть объективные факторы риска развития психического инфантилизма. К ним относятся патологии нервной и эндокринной системы, наследственные заболевания. Но чаще всего это следствия воспитания!

Хьюстон, в чем проблема?

Гиперопека, деспотия, ограничение свободы, повышенный родительский контроль, запрет самостоятельности и инициативы – все это приводит к остановке психологического роста личности.

Основные отличия инфантила от взрослых личностей:

- ответственность не касается нашего героя;

- отказ от самостоятельного выбора;

- отсутствуют правила и самодисциплинарные требования, которые практикуются в обществе;

- преобладают игровые интересы;

- самоцентричность.

Надо понимать, что в каждом человеке есть детские черты и они могут проявляться в зависимости от обстоятельств или состояния. Однако если они преобладают это может стать проблемой!

Как стать взрослым?

Неважно, кто проявляет черты инфантильности – ребенок или взрослый человек, важно, кто берет на себя функции «родителя». Реальные ли это родители, супруг ли, взявший на себя эти функции – необходимо дать инфантилу самостоятельно взрослеть!

Взрослого, как и ребенка, надо побуждать быть самостоятельным. Нужно ориентировать на достижение целей, не принимать решения за него, и позволить ему взрослеть, быть другом/супругом, а не родителем.

Если после прочтения статьи кажется, что она про вас, то надо воспитывать в себе качества «взрослости». Ответственность, концентрация, способность слушать людей, не зависеть от чужого мнения, развиваться – все это «черты» созревшей личности.

Это не быстро и не легко, но приносит плоды в виде хороших инвестиций в свое будущее!

Как выстроить отношения с «киндер-сюрпризом»?

Инфантильные люди, как дети, умеют всем нравиться – это основа их выживаемости. Зачастую они не могут жить самостоятельно, поэтому влюбиться и начать отношение с таким человеком очень легко. А вот расставание с ним по ощущениям напоминает расставание со своим ребенком. Инфантил не гнушается ничем: тут и скандал, и истерика, и слезы, и все это помножено на мнимую взрослость.

Основа отношений со взрослым ребенком — принятие таким, какой он есть, учитывая поступки, которые он совершает, потому что нельзя изменить человека без его желания.

Нельзя ждать от него спонтанных проявлений заботы или осознанности, ведь весь мир в его представлении создан только для его потребностей.

Можно постепенно, шаг за шагом, приучать к ответственности через выполнение обязанностей и выстраивание личных границ.

На работу с инфантилами уйдет много времени и усилий. Нужно быть терпеливым и не ждать результатов одномоментно. Если вы не готовы нести ответственность и выращивать внутреннего инфантила другого человека, то на помощь придет психотерапевт.

Помните, что в вашем окружении есть люди, которые выслушают и поддержат!

Источник

«Я просто сажусь и начинаю играть в игры, смотреть мультики или рисовать». Как справиться с инфантильностью

В душе мы немного дети — любим подурачиться, поныть и даже посидеть на ручках (это опционально!). Но всё хорошо в меру — излишняя инфантильность рано или поздно начинает мешать жить. Три девушки поделились своими историями, а психолог Максим Ильин объяснил, что же не так с инфантильностью и как с ней можно бороться.

Я чувствую, что у меня разум маленького ребенка. Я боюсь решать проблемы, всё ещё сильно завишу от родителей и постоянно надеюсь, что приедет мама и все разрулит за меня. Мне страшно даже записываться по телефону к врачу: всё время ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы это сделали за меня родители. Меня пугает взрослая жизнь, и я очень часто ухожу в себя, смотрю мультики, ем всякие шоколадки и чипсы.

Я начала осознавать свою инфантильность после того, как поступила в универ. Когда это произошло, мне было 17 лет, а не 18, как большинству. Возможно, это тоже повлияло на всё, что случилось потом: я не была готова уехать от родителей, я ещё даже не была совершеннолетней. Столкнувшись с первыми проблемами — со здоровьем, переездом, учёбой, — я поняла, что не могу надеяться на саму себя. Я буквально ждала, что с неба свалятся деньги или чья-нибудь поддержка, что кто-то приедет и купит за меня лекарства.

Я бы не сказала, что с этим тяжело жить. Людям из моего окружения, наверно, даже нравится моя инфантильность: вокруг все такие серьёзные, а я хихикаю, витаю в облаках и шучу про единорогов.

Но когда нужно собраться, взять себя в руки и пойти решать проблему, как взрослая, я сажусь и понимаю, что у меня просто нет сил, что я очень сильно боюсь.

Мне страшно сделать телефонный звонок, сказать что-то не то, спросить у начальника про повышение зарплаты… Я постоянно жду, что за меня всё это сделает кто-то другой. В общем, моя инфантильность проявляется моментами.

Я пыталась и пытаюсь с этим бороться. Пока я буду понимать, что инфантильна, я буду стараться себя пересиливать. Но, к сожалению, чаще всего гораздо проще залезть под одеяло и сказать: «Я в домике, не трогайте меня». От этого, кстати, и появляется дикая любовь к прокрастинации, откладыванию дел на потом. Я до сих пор каждую зиму втайне надеюсь, что на Новый год ко мне придёт Дед Мороз и сдаст за меня сессию. С другой стороны, маленькие ежедневные испытания, бытовые дела или экстренные ситуации так или иначе заставляют меня переступать через себя. Но это всё равно очень тяжело, и я продолжаю рассчитывать на взрослых людей, которые кажутся мне гораздо более зрелыми, чем я.

Пока мои ровесники решают взрослые дела, я просто сижу наедине со своими «хиханьками-хаханьками».

Это влияет на отношения с близкими: они понимают, что я уже взрослая, и ждут, что я буду брать на себя какую-то ответственность, а не перекладывать её на родителей. Мама периодически мне об этом напоминает. Бабушки любят говорить: «Ты уже взрослая, пойди и сделай это, наконец». А я не могу.

Я люблю яркие макияжи и странные вещи, всё украшаю сердечками. У меня ежедневник с принцессами. И не из-за того, что я люблю принцесс, а из-за того, что это позволяет мне чувствовать себя ребёнком. В любой компании я ощущаю себя самой незрелой. Еще я читаю фанфики, хотя, казалось бы, уже давно пора интересоваться серьёзной литературой. Все говорят мне: «Алё, зачем ты их читаешь?», а я не могу это бросить, это часть меня.

Я работаю в школе для детей и постоянно ловлю себя на мысли, что я говорю и мыслю точно так же, как мои 12-летние ученики. Я с ними на одной волне, и мне сложно после работы переключиться на общение со взрослыми людьми. Когда я говорю со своей 25-летней подругой, мне нужно прилагать усилия, чтобы не общаться с ней как двенадцатилетка.

Проявления инфантильности портят мне жизнь, отрицательно влияют на возможность личностного роста. Чем старше я становлюсь, тем глубже это осознаю.

Изначально инфантилизм — медицинский термин, обозначающий, что какие-то органы или функции у взрослой особи не развиты и остались в детской форме. Психологически это понятие чаще всего применяется в несколько ином значении. Мы называем инфантильностью хроническое состояние психологически сохранного, то есть полноценно развитого человека, в котором он отказывается пользоваться своими зрелыми функциями и предпочитает оставаться ребёнком «по жизни».

В чём причины инфантилизма? Прежде всего, мы такими рождаемся. Это наиболее простой и экономящий энергию способ существовать. Однако некоторые люди до конца жизни считают, что идеал счастья — ничего не делать и не нести ни за что ответственность. Такой подход, конечно, связан с очевидными выгодами, но есть и существенные недостатки — выживать инфантильный человек может, только опираясь на других, более зрелых людей (если не физически, то в эмоциональном плане).

Мой отец очень любил меня и постоянно баловал. Когда его не стало, я поняла, что не могу и не умею быть самостоятельной. Меня воспитывала сестра, она решала практически всё за меня. А сейчас большую часть моих проблем берёт на себя муж. Мне очень трудно сделать какой-то шаг самой, поэтому я всегда советуюсь с ним или с подругой. Хотя своим детям я, наоборот, прививаю самостоятельность, то есть действую в полной противоположности по сравнению с тем, как воспитывали меня.

Мне 35, но я ощущаю себя минимум на десять лет моложе. Мой сын — подросток, и мне гораздо комфортнее общаться с ним и с его друзьями, а не с мужем. Я понимаю, по каким принципам они живут, почему у них именно такие увлечения, почему они слушают именно такую музыку, и так далее. Я чувствую, что я на одной волне с подростками, и это немного пугает меня.

Я понимаю, что иногда требую от своего сына соблюдения тех правил, которых не придерживаюсь сама. Например, приучая его к самостоятельности и порядку, я могу попросить его аккуратно сложить вещи в шкафу, а сын может ответить: «Ты заставляешь меня делать уборку, а у самой на полках беспорядок. Мама, как так?»

У меня сложности с принятием чужой точки зрения, я всегда настаиваю на своём мнении до конца. Иногда начинаю просто молчать, показывая, что я с человеком не согласна. Я вообще эгоистка: привыкла, чтобы всё было, как я хочу. Мне даже собственные дети об этом говорят.

Я работаю в сфере красоты и делаю это только для себя, потому что обеспечение нашей семьи полностью лежит на муже. Я пыталась работать в салонах, но из этого ничего не вышло: не могу контактировать с коллегами, не могу часами выслушивать чужое мнение. Одной мне спокойнее и комфортнее, но это мешает в развитии. Я не могу добиться ни карьерного роста, ни ощущения личной ответственности за свою жизнь.

Муж говорит мне: «Ты как ребенок — хочешь, чтобы всё было по-твоему. Если станешь более серьёзной и ответственной, тебе самой будет проще». Я знаю, что он прав, и стараюсь меняться, но у меня мало что получается. Я часто задумываюсь о том, что сильно завишу от мужа, и понимаю: если останусь одна, то не смогу это выдержать.

Как проявляется инфантилизм? При ответе на этот вопрос можно выделить так называемую «инфантильную триаду» — эгоцентризм, паразитизм и нарциссизм.

Эгоцентризм — неумение или нежелание рассматривать другие точки зрения, кроме собственной. В тяжёлых случаях эгоцентрики не просто считают взгляды других недостойными внимания, а вообще не воспринимают, что у других могут быть свои интересы, отличающиеся от их собственных.

Паразитизм, как логическое следствие эгоцентризма, — склонность требовательно пользоваться окружающими для удовлетворения своих личных потребностей, патологическая несамостоятельность.

Наконец, нарциссизм — это непоколебимая вера в собственную исключительность и особые права, чувство безусловного личного превосходства над другими.

Все прочие проявления и признаки инфантилизма так или иначе сводятся к этим трём.

Надо всё же заметить, что есть здоровые и реалистичные формы взаимозависимости между зрелыми людьми. Патология возникает тогда, когда мы решаем опираться на других «морально», то есть пытаемся передать кому-то личную ответственность за самих себя.

Всю свою инфантильность в полном её объеме я ощутила, когда ушла от первого мужа и окунулась в самостоятельную жизнь. Дело в том, что мои проблемы всегда решал супруг. Он прислушивался к каждому капризу: привозил мне на работу платье и колготки, чтобы я могла вечером посидеть в кафе, записывал меня на приёмы к врачам, возил в поликлинику, оплачивал коммуналку. Я ни о чём не думала. И когда я столкнулась с тем, что всё нужно делать самой, это показалось мне какой-то игрой. Ну, как будто это не по-настоящему. Во мне проснулся интерес к самостоятельности, я подумала: «Вау, оказывается, я сама могу решать свои проблемы. Я могу найти новую работу, повторно выйти замуж». Мне тогда было 30, и все это помогло мне немного повзрослеть морально, но лишь на небольшое время. Трудности разрешились, с работой наладилось, а инфантильность осталась.

К сожалению, свои потребности и желания я ставлю выше всего остального — и на работе, и дома, и с друзьями. Я почему-то считаю, что все обязательно должны мне угождать. Очень часто мне хочется внести корректировки в чужое поведение. Да, это глупо — менять взрослых людей, но с какими-то вещами я мириться не могу. Поэтому человеку придется либо измениться, чтобы продолжить со мной общаться, либо уйти из моей жизни. Я понимаю, что это похоже на детские капризы, но ничего не могу с собой поделать.

Я не умею соглашаться с чужим мнением. Если я понимаю, что заблуждаюсь в чём-то, то буду избегать разговора до последнего. Никогда не скажу вслух, что согласна с человеком, даже если осознаю, что он прав. В такие моменты мне хочется провалиться сквозь землю.

Я могу сменить работу пять раз за месяц, с легкостью развестись с очередным мужем… Думаю, в моем возрасте уже должна быть какая-то стабильность, и подобные мысли не должны приходить в голову так часто.

С другой стороны, я считаю, что новую работу найти легко, нового парня — тоже.

Бывший муж до сих пор иногда мне помогает, и не только финансово. Он подвозит меня на работу, решает какие-то вопросы, в которых я не разбираюсь. Я могу позвонить ему поздно вечером, попросить привезти мне алкоголь, и он привезёт. Я до сих пор не умею планировать расходы, хотя я вроде бы уже взрослая, самостоятельная женщина. У меня есть дочь (ей 15), и все траты по её содержанию лежат на плечах бывшего мужа.

Когда у меня накапливается много дел, либо эти дела скучные, либо возникают какие-то конфликтные ситуации, я теряюсь. Вместо того чтобы потихоньку всё это разгребать, я просто сажусь и начинаю играть в игры, смотреть мультики, рисовать или раскрашивать. Так я ухожу от реальности. В детстве делала так же. Если у меня нет настроения, я не буду заниматься никакими делами. Плохой настрой для меня — это повод не пойти на работу.

Жить с инфантильностью мне не тяжело, а даже наоборот. Так получается, что в моей жизни есть люди, которые с радостью делают важные (и не очень) дела за меня. Я считаю, что жить нужно в своё удовольствие, а тратить время на решение нудных вопросов, на уборку или готовку — это скучно. Если мне захочется тусить с друзьями до утра, а потом кое-как вставать на работу или взять кредит, чтобы улететь на Бали, а потом выплачивать его пять лет, то я обязательно это сделаю.

Как бороться с инфантилизмом?

От инфантильности можно избавиться самостоятельно. Более того, в итоге она всегда преодолевается в основном благодаря усилиям самого человека. Психолог консультирует и направляет, но он не может сделать за клиента самое главное — принять осознанное решение бороться с инфантилизмом столько, сколько понадобится, и делать это каждый день.

Итак, первое, что нужно сделать, — осознать присутствие проблемы и необходимость с ней разбираться. Это может привести к соответствующим действиям. Просто так, в силу времени и возраста, инфантильность не проходит. Только при условии внутренней работы над пониманием себя, жизни и своего места в ней.

Если вы решили начать борьбу, вам нужно пройти несколько стадий:

- игнорирование проблемы,

- признание проблемы,

- рассмотрение проблемы и принятие решения,

- активное изменение,

- поддержание и развитие изменений.

Стадия игнорирования или отрицания подразумевает, что человек не видит свою проблему. Или видит, но не в себе, а в окружающих или в устройстве жизни. Конечно, другие люди и жизненные события часто дают повод для огорчений. Но большое значение имеет то, как мы расцениваем происходящее и как сами на него отвечаем — конструктивно или не очень.

Стадия признания означает, что в силу разных обстоятельств (не в последнюю очередь личного желания во всём разобраться) человек пришел к пониманию, что собственные инфантильные установки и привычки портят ему жизнь.

Признание и честное принятие в себе инфантильности — это первый необходимый шаг к личностному взрослению. На этой стадии самое главное — проявить осторожность и сострадание к себе, не унижать и не обесценивать себя как личность.

Важно понять, что инфантильность — это всего лишь приобретённое свойство вашего характера, которое можно изменить с помощью настойчивой работы над собой.

Затем идет этап рассмотрения проблемы и принятия решений. Здесь вы начинаете интересоваться причинами своего положения и доступными вариантами его изменить. В этом плане можно рассматривать психотерапию, групповые занятия, самопомощь.

Стоит быть аккуратными в выборе психотерапевта, так как многие неквалифицированные специалисты не помогают бороться с инфантильностью, а, наоборот, питают, закрепляют её. Например, через поиск виноватых в прошлом и настоящем или безусловную поддержку любых переживаний, решений и действий клиента.

Грамотные профессионалы сохраняют терапевтический нейтралитет, ориентируют на самостоятельные рассуждения и помогают людям признать за собой реальную ответственность, воздерживаясь от обвинения кого-то, включая самого себя.

После этого наступает стадия активных и упорных действий. Она самая простая («бери и делай») и в то же время самая трудная: нужно заниматься своей жизнью в реальности из зрелой и ответственной позиции, побеждая страхи, преграды и другие сложности на пути к своим целям и интересам.

Здесь не выйдет обойтись каким-то универсальным советом, кроме того, что проактивность — проявление инициативы, не дожидаясь «необходимых», максимально удобных обстоятельств — в любом случае выгоднее реактивности, то есть ожидания какого-то особо подходящего момента или идеальных условий, пока время идёт.

И, наконец, условная стадия поддержания изменений. Она о важности понимания того, что достигнутое своим трудом бывает очень легко потерять, если не уделять внимание регулярной профилактике срывов и откатов. Впрочем, в случае подлинного личностного роста возвращаться в зависимое и пассивное положение обычно и не хочется. Просто следует не терять бдительности и развиваться как личность дальше.

Источник