- 10 советов, как преодолеть подростковый инфантилизм

- Психотерапия инфантилизма: почему взрослому ребенку тяжело по жизни?

- Затяжное детство – психологическая проблема

- Хьюстон, в чем проблема?

- Как стать взрослым?

- Как выстроить отношения с «киндер-сюрпризом»?

- Когда повзрослеет «вечный» ребенок?

- Феномен инфантилизма

- Эмоциональность или неадекватность?

- Неусидчивость или неспособность к учебе?

- Инфантильный возраст

- Программа для родителей

10 советов, как преодолеть подростковый инфантилизм

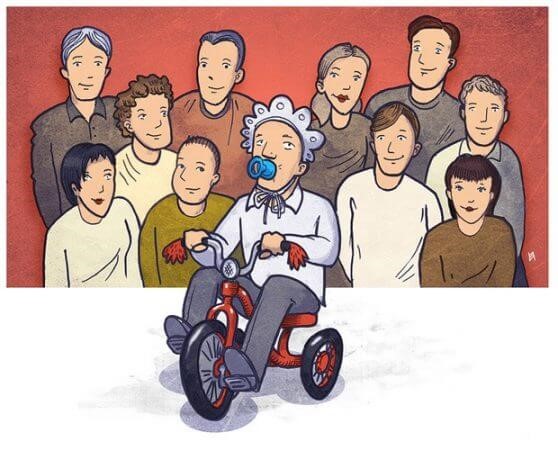

В настоящее время ученые-геронтологи предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Это говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

Современным детям уже не нужно задумываться о куске хлеба. Но у любой медали есть две стороны. Ко всем плюсам различных программ современной поддержки детства добавился и минус – дети стали более инфантильны, что мешает их будущей успешности. Родители сами взращивают инфантилизм у ребенка с младых ногтей. Это происходит незаметно, неосознанно. И когда в итоге вырастает неприспособленное к жизни чадо, родственники удивляются: откуда? А все оттуда, примерно с трех лет.

Как реагирует большинство мам, если трехлетний ребенок пытается самостоятельно открыть пакетик с кефиром? Пыхтит, краснеет, но помощи не просит. Конечно, стулья и стол забрызганы кефирными каплями, пальцы липкие, на одежде белые пятна. Наконец – ура, бамц! – пакетик открыт и с шумом падает на пол. Упал удачно, расплескалась только половина. Какое количество мам, улыбаясь, спокойно вытрут кефирные лужи, выльют оставшийся кефир в чашку, похвалят ребенка: «Молодец, ты самостоятельно сегодня открыла пакет! А в следующий раз сделаешь это еще лучше»? К сожалению, такие мамы – большая редкость. Чаще всего родители, при попытках детей в 3 года сделать что-нибудь самостоятельно, говорят: «Дай сюда, я сделаю это лучше. Посмотри, придется переделывать. Ты неумеха…» «Почему переделывать? Почему неумеха?» – ребенок искренне этого не понимает.

Особенность возраста трех лет – формирование установки «я могу все сделать сам, я уже взрослый». Вы, наверно, замечали, что именно в этом возрасте ребенку нужны те же предметы, которыми активно пользуются взрослые: папин молоток, мамины крышки для консервирования. Именно в возрасте трех лет, через игру, помогая консервировать огурцы или подметать пол, маленький человек закладывает будущее собственного поведения, коммуникативных навыков. А какой посыл получает ребенок, если ему не дают проявлять самостоятельность?

Если взрослые демонстративно переделывают то, что он сам сделал с таким трудом, да еще и ругают его за это? Малыш понимает, что если сделает что-то сам, то мама может рассердиться.

Для ребенка рассерженные родители – крушение мира, и он из чувства самосохранения будет сидеть тихо, боясь проявить инициативу. И в голове формируется рефлекс: другие всегда сделают лучше, чем ты. Не проявляй инициативу, и все будет хорошо!

Инфантильный подросток – это не так страшно, главное, чтобы эта черта плавно не перетекла во взрослую жизнь. Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие нехитрые правила:

- Одно из самых эффективных средств против инфантилизма – занятия спортом. Научно доказано, что дети, занимающиеся спортом, более ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое время. Ведь ответственность – это противоположная сторона инфантилизма.

- Одна из основных причин подросткового инфантилизма – гиперопека. Мы живем в динамичное, но небезопасное время. Сейчас уже редко встретишь маленьких детей, гуляющих самостоятельно во дворе – в основном за ними присматривают родители. Школьники все реже самостоятельно ездят на транспорте, ходят в кружки. Да и встречать их после школы во многих учебных заведениях считается обязательным. Поэтому в семье давайте детям возможность проявлять как можно больше самостоятельности. У них должны быть свои обязанности, и за их выполнение они должны нести полную ответственность. То есть если подросток не сходит в магазин, то вся семья сидит без сахара. Лучше один раз выпить несладкий чай, чем потом всю жизнь расплачиваться за инфантильность собственного чада. Все, что подростки могут сделать сами – пусть делают! И в срок.

- Еще каких-то 30 лет назад человек, закончивший вуз, считался взрослой, самостоятельной личностью, а ему и было-то всего 22 года. В настоящее время специалисты по возрастной психологии предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Пока ученые думают, проводят исследования. Но сам факт возможности данного предложения говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

- Поощряйте общественную деятельность, особенно если она связана с помощью и заботой. Сейчас есть масса волонтерских организаций, у которых самые разные направления работы: помощь старикам, многодетным семьям, брошенным животным, экология… Пусть выберет себе занятие по душе, а уж вы помогите ему в поиске, вместе посмотрите и обсудите информацию в Интернете – здесь тоже на самотек пускать не стоит. А то выберет какое-нибудь экстремистское движение, замаскированное под справедливое возмездие олигархам, – проблем не оберетесь.

- Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать чувство ответственности. Совместно обсуждайте траты, этим вы, во-первых, показываете подростку, что относитесь к нему как ко взрослому, а во-вторых, всегда имеете железный аргумент при отказе что-то купить: вы же вместе не предусмотрели лишние траты.

- Очень хорошо в преодолении инфантилизма помогает периодический выход из так называемой «зоны комфорта». Присмотритесь, что вызывает трудность у вашего ребенка: общение с противоположным полом, публичные выступления? Периодически организовывайте ему необходимость преодолевать эти трудности. Давайте соответствующие поручения, так, чтобы не сделать было нельзя. Иначе, спрятавшись в безопасную раковину, один раз убежав от страха, будет потом бегать всю жизнь.

- Особое внимание обратите на ребенка, если он играет роль «клоуна». Если в компании подросток постоянно готов к шуткам, «приколам», отпускает остроты, дело, возможно, не в веселости нрава. Скорее всего, таким образом ребенок бежит от сложностей жизни, надевая маску детской беспечности.

- Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка целей – один из показателей зрелости эмоционально-волевой сферы.

- С детства учите ребенка преодолевающему поведению. Часто можно наблюдать такую картину: малыш примерно 2 лет ударился об угол шкафа, а мама начинает стучать по шкафу, приговаривая: «Ух, какой плохой шкаф, так ему, нельзя обижать Петеньку!» И что думает Петенька? В его беде виноват шкаф, но никак не он лично. Пару таких ситуаций, и условный рефлекс: «виноваты окружающие, но не я» будет сформирован. Если вы совершили подобную ошибку (ну, с кем не бывает, вы же не знали!), то в подростковом возрасте ситуацию еще можно исправить. При возникновении трудной ситуации всегда спрашивайте: «И каковы твои дальнейшие действия? Что будешь делать для решения данной проблемы?» И сразу отсекайте жалобы в стиле «это страна такая (школа, тренер), я ничего не могу сделать». Предлагайте еще подумать, самому поискать выход. А после того как подросток самостоятельно наметит несколько вариантов решений – обсудите с ним каждый из них, помогите выбрать правильный. Так вы поможете формированию нового рефлекса – у любой сложной задачи есть решение, надо только приложить усилия, чтобы его найти.

- Если вы мать-одиночка и воспитываете ребенка одна, то шансы вырасти инфантильным у ребенка увеличиваются, особенно если это мальчик. Будет очень хорошо, если ребенок постоянно будет видеть пример мужского поведения, мужского реагирования на ситуации. Это может быть дедушка, брат, муж подруги, главное, чтобы контакт был более-менее постоянным. Это поможет снизить риск инфантилизации, особенно если это будет не просто наблюдение, а любая совместная деятельность – походы, игры, строительство теплиц и т. д.

Критические ошибки

Ошибка № 1

Гиперопека. Все всё знают и понимают – мы живем в тревожное время, детей нельзя отпускать на улицу одних. Мобильные телефоны сейчас имеют чуть ли не детсадовцы, и это не баловство, это необходимость. Ведь наличие постоянной связи с ребенком позволяет родителям снизить ощущение тревоги. Тем не менее с собственной тревогой нужно бороться, а не потакать ей.

Бабушка, которая встречает из школы пятнадцатилетнего подростка, просто компрометирует его в глазах окружающих. Подумайте, каким образом вы сможете нивелировать свою высокую тревожность. Это может быть как собственная консультация с психологом, так и оговаривание времени звонков или еще что-то.

Также подросток должен иметь собственные обязанности в семье и четко их выполнять. А если что-то не получается, то помните:

помощь должна быть достаточна, но никак не избыточна.

Ошибка № 2

Постоянная критика. Взрослые делают это «из лучших побуждений, чтобы не вырос эгоистом». Однако ребенок, нещадно критикуемый значимыми взрослыми, живет с уверенностью, что у него ничего не получится, даже не стоит пытаться. А если что-то хорошее в его жизни и происходит, то это или случайность, или заслуга других людей. Страх неуспеха у такого человека во сто крат сильнее радости предвкушения удачи. Боясь ошибиться, он всю жизнь будет искать, кто бы что за него сделал, несмотря на свои знания и умения.

Ошибка № 3

Предложение ребенку готовых решений. Если ваше чадо пришло к вам со своей проблемой, то первый ваш вопрос должен звучать так: «А сам что думаешь?» Ответ «не знаю» не должен приниматься ни при каких обстоятельствах. Пускай ищет решение. Не важно, правильное оно будет или нет. Оно у ребенка должно быть. А потом вы вместе обсудите, как сделать лучше, как правильно.

Заведующая педиатрическим отделением Челединова В.А.

Источник

Психотерапия инфантилизма: почему взрослому ребенку тяжело по жизни?

Пора увеличить детский возраст до 30 лет! С такой инициативой еще пару лет назад выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. И если серьезно изучить вопрос, то очевидно, что в мире растет поколение инфантилов.

«Инфантильность – это детское поведение формально взрослого человека»

Затяжное детство – психологическая проблема

Официальная позиция минздрава РФ заключается в том, что затяжное детство связано с увеличением продолжительности жизни. Но так ли это?

Согласно физиологии к 18-ти годам все структуры головного мозга достигают зрелости. Физиологических аспектов для развития инфантилизма нет. Зато с психологической стороны возможности не ограничены. Если вокруг тебя считают ребенком, то неважно сколько тебе 5 или 25 лет, ты будешь ощущать себя несмышленышем, который ничего не умеет и не может сам.

Конечно, есть объективные факторы риска развития психического инфантилизма. К ним относятся патологии нервной и эндокринной системы, наследственные заболевания. Но чаще всего это следствия воспитания!

Хьюстон, в чем проблема?

Гиперопека, деспотия, ограничение свободы, повышенный родительский контроль, запрет самостоятельности и инициативы – все это приводит к остановке психологического роста личности.

Основные отличия инфантила от взрослых личностей:

- ответственность не касается нашего героя;

- отказ от самостоятельного выбора;

- отсутствуют правила и самодисциплинарные требования, которые практикуются в обществе;

- преобладают игровые интересы;

- самоцентричность.

Надо понимать, что в каждом человеке есть детские черты и они могут проявляться в зависимости от обстоятельств или состояния. Однако если они преобладают это может стать проблемой!

Как стать взрослым?

Неважно, кто проявляет черты инфантильности – ребенок или взрослый человек, важно, кто берет на себя функции «родителя». Реальные ли это родители, супруг ли, взявший на себя эти функции – необходимо дать инфантилу самостоятельно взрослеть!

Взрослого, как и ребенка, надо побуждать быть самостоятельным. Нужно ориентировать на достижение целей, не принимать решения за него, и позволить ему взрослеть, быть другом/супругом, а не родителем.

Если после прочтения статьи кажется, что она про вас, то надо воспитывать в себе качества «взрослости». Ответственность, концентрация, способность слушать людей, не зависеть от чужого мнения, развиваться – все это «черты» созревшей личности.

Это не быстро и не легко, но приносит плоды в виде хороших инвестиций в свое будущее!

Как выстроить отношения с «киндер-сюрпризом»?

Инфантильные люди, как дети, умеют всем нравиться – это основа их выживаемости. Зачастую они не могут жить самостоятельно, поэтому влюбиться и начать отношение с таким человеком очень легко. А вот расставание с ним по ощущениям напоминает расставание со своим ребенком. Инфантил не гнушается ничем: тут и скандал, и истерика, и слезы, и все это помножено на мнимую взрослость.

Основа отношений со взрослым ребенком — принятие таким, какой он есть, учитывая поступки, которые он совершает, потому что нельзя изменить человека без его желания.

Нельзя ждать от него спонтанных проявлений заботы или осознанности, ведь весь мир в его представлении создан только для его потребностей.

Можно постепенно, шаг за шагом, приучать к ответственности через выполнение обязанностей и выстраивание личных границ.

На работу с инфантилами уйдет много времени и усилий. Нужно быть терпеливым и не ждать результатов одномоментно. Если вы не готовы нести ответственность и выращивать внутреннего инфантила другого человека, то на помощь придет психотерапевт.

Помните, что в вашем окружении есть люди, которые выслушают и поддержат!

Источник

Когда повзрослеет «вечный» ребенок?

Инфантилизм — это нежелание взрослеть или незрелость личности? Можно ли помочь ребенку соответствовать своему возрасту?

Мария Дробот, детский психолог:

Ко мне на консультацию пришла Татьяна Ковалева, мама десятилетнего Павлика. Я выслушала ее — история оказалась не такой уж необычной.

Поначалу родители радовались, что их ребенок так легко общается со всеми, но потом стали замечать, что его непосредственность переходит всякие границы. На улице он мог подойти к незнакомому человеку и вдруг начать ему что-то рассказывать. «Нам прямо страшно стало, люди ведь всякие бывают, столько ужасных историй вокруг. Объясняли ему, что не надо так делать. Как будто не слышал, хотя головой кивал», — объясняла встревоженная мама.

Гораздо больше проблем появилось, когда сын пошел в школу. Он совершенно не мог внимательно слушать учительницу, начинал громко разговаривать посреди ее объяснения, а то и вообще мог встать и начать ходить по классу среди урока. Домашние задания его совершенно не интересуют. Когда его спрашивают, почему он не делает уроки, тут же горько плачет.

Эта история, на мой взгляд, весьма типична и прекрасно иллюстрирует проблему, довольно часто наблюдаемую сегодня психологами, — детский инфантилизм. Многие родители отмечают странное нежелание своих детей взрослеть, выполнять поручения, пусть элементарные, брать на себя ответственность за учебу.

Зачастую заботливые папы и мамы объясняют это явление сложностью современной жизни, пугающей нынешних детей, желанием отсидеться за родительской спиной. Родители или умиляются: «Пусть подольше побудет ребенком, успеет повзрослеть еще!», или начинают излишне драматизировать ситуацию, выясняя у врачей, нет ли у ребенка задержки в развитии. Крайняя мера — бесконечные походы по врачам и попытки вылечить ребенка непонятно от чего. И первое и второе объяснение приводит к неправильным поступкам, зачастую травмирующим ребенка.

Попробуем разобраться, что происходит с ребенком, каковы причины, проявления и последствия инфантилизма и каковы должны быть действия родителей.

Феномен инфантилизма

Дело в том, что некоторые дети взрослеют медленнее, чем их сверстники. Имеется в виду не их физический рост и размер обуви, а то, что психические качества формируются у них с опозданием. Термин «инфантилизм» используется психологами для обозначения незрелости личности, особенно эмоционально-волевых качеств.

Вызвано это может быть наследственностью, внутриутробными патологиями и травмами, детскими инфекциями, недостаточной функцией щитовидной железы, изменениями в гипофизе. В этом врачи и психологи пока до конца не определились. Но все же чаще всего причинами инфантилизма становится сочетание этих факторов с неверными родительскими усилиями. Это гиперопека — одна из распространенных ошибок в воспитании, когда родители руководят каждым шагом ребенка. И тогда наряду с инфантильностью становятся очень заметны эгоцентризм, неумение считаться с окружающими, крайняя несамостоятельность, пассивность, неспособность к напряжению. Деспотичное воспитание с физическими наказаниями и постоянными запретами также способствует снижению инициативы, проявлению несамостоятельности, нерешительности.

Однако стоит отметить, что психический инфантилизм не имеет никакого отношения к задержке умственного развития, как нередко ошибочно думают многие. Инфантильные дети в плане развития умений и навыков ничем не отличаются от других.

Эмоциональность или неадекватность?

Инфантильные дети отличаются от сверстников наивностью, беспечностью, над всеми интересами у них преобладает стремление к игре и удовольствиям. Нередко они предпочитают общество младших детей или, напротив, взрослых, покровительствующих им. Стараются максимально завладеть их вниманием: показывают им принесенные игрушки, хвалятся вещами, жалуются на конфликты со сверстниками.

Зачастую они не способны к волевым усилиям, не учитывают последствий собственных поступков, не умеют сдерживать свои чувства. У них часто меняется настроение: от бурных проявлений радости и восторга они легко переходят к слезам, рыданиям и отчаянию и обратно. Вот еще один пример из практики.

Во время перемены учительница увидела горько плачущего восьмилетнего Юру, привела его в класс, пытаясь понять причину слез, утешить. Оказывается, старшие мальчики назвали его «почтальон Печкин» из-за сумки, которую Юра носит через плечо. Жалуясь на обидчиков, Юра вдруг улыбнулся, его лицо внезапно озарилось — он вспомнил о какой-то девочке, которая когда-то назвала его Юрием Гагариным. Мальчик тут же засмеялся, утирая мокрые ресницы.

Такое быстрое эмоциональное переключение, выразительность мимики и впечатлительность подкупает и умиляет взрослых. И часто за такой детскостью им не заметна очевидная поверхностность чувств, в общем-то неадекватная реакция и эмоциональная несдержанность ребенка.

Этот пример не столь безобиден, как кажется на первый взгляд. Во-первых, такое поведение ребенка в детском саду или школе нарушает правила поведения в коллективе, что вполне может привести к тому, что такой ребенок станет предметом насмешек и издевательств со стороны сверстников. Во-вторых, сильно осложняет работу воспитателей и учителей, которые вынуждены уделять все внимание такому инфантильному ребенку, в то время как остальные дети остаются без присмотра.

Родителей, воспитателей детских садов и учителей смущают непосредственность, несоответствие поведения возрасту и неприспособленность детей к реальности. Отсутствие представлений о том, что можно и чего нельзя, рождает манеру вольного и даже бесцеремонного отношения со взрослыми.

Еще пример из школьной жизни, подтверждающий это.

Девятилетняя Наташа подошла к маме своей одноклассницы и, пока та разговаривала с учительницей, открыла сумку женщины и стала с интересом выкладывать оттуда содержимое, разглядывая его. Когда мама наконец обернулась, она с изумлением обнаружила свои разложенные на школьной парте телефон, ключи, косметику и документы.

Конечно, эта ситуация хоть и выходит за рамки элементарных приличий, но опять-таки может умилить кого-то детской непосредственностью. Однако вполне вероятны и более опасные варианты такой доверчивости инфантильных детей в отношении незнакомых взрослых: ребенок способен подойти на улице к кому угодно и начать разговор, пойти за незнакомцем, который может использовать эту детскую открытость в своих целях, далеко не всегда благородных. Так что инфантилизм в определенных случаях чреват серьезными последствиями.

Неусидчивость или неспособность к учебе?

Учатся инфантильные дети чаще всего плохо, но не из-за отсутствия способностей. Основная трудность, с которой сталкивается учитель или воспитатель, — это неумение инфантильного ребенка включиться в общую работу: он даже не пытается ее выполнять, невпопад задает вопросы, не имеющие отношения к делу. Причем часто такое поведение сочетается с искренним желанием ребенка соответствовать собственным представлениям о «хорошем ученике». Он старается ровно сидеть, как можно выше поднимает руку, радостно вскакивает, когда его спрашивают. Но непосредственные желания через довольно короткое время пересиливают, и ребенок перебивает учителя, разговаривает с соседом, ходит по классу. Такие дети склонны к дурашливости и клоунаде, в школе отличаются неусидчивостью, расторможенностью, неумением вести себя на уроке.

Почему так происходит, постараемся понять. Для инфантильного ребенка сама ситуация общения со взрослым или сверстником является более важной, и любое задание имеет значение лишь постольку, поскольку оно вплетено в эту ситуацию общения. Например, он изо всех сил тянет руку, просит, чтобы его спросили. Когда учитель его вызывает, он встает, гордый тем, что его вызвали, и, радостно улыбаясь, молчит. Оказывается, вопрос уже забыт, но ребенок и не думает об этом, ведь его «вызвали»!

От заданий такого ребенка отвлекают и посторонние звуки, и внезапно нахлынувшие воспоминания, и шаги в коридоре, и фломастеры соседа, что, естественно, затрудняет его обучение, а педагоги отмечают, что он постоянно отвлекается. Инфантильные дети, как правило, неистощимы в фантазиях и играх, но в учебе быстро устают и пресыщаются. Необходимость упорного, систематического труда вызывает у такого ребенка пассивный протест.

Говоря об инфантильности детей, нужно помнить, что незрелость касается эмоционально-волевых проявлений, ничуть не затрагивая интеллектуальную сферу: «вечно маленький» ребенок может быть способным и талантливым. Особенно в таких сферах человеческой деятельности, как музыка, изобретательство, сочинительство, актерство. Ведь высокие достижения в этих областях возможны именно вследствие яркости, образности, живости мышления, выразительной эмоциональности и непосредственности поведения.

Инфантильный возраст

Положительных изменений в развитии инфантильных детей можно ожидать к 10-12-летнему возрасту. И здесь родителям стоит быть особенно внимательными: так происходит не всегда. В ряде случаев темп созревания бывает настолько медленным, что и в этот период — младший подростковый возраст — инфантильные ребята рвутся в путешествия, воображают себя известными персонажами, грезят подвигами и открытиями. Из-за постоянного стремления к новым впечатлениям незрелые ребята нередко убегают из дома, попадают в разные авантюрные истории.

Иногда процесс взросления затягивается настолько, что и по прошествии подросткового периода молодой человек опрометчиво и бездумно принимает решения, безответственно выполняет поручения, его суждения поражают наивностью и поверхностностью. Так что последствия несамостоятельности в подростковом возрасте гораздо серьезнее.

Ситуация вполне подвергается коррекции. Помочь в этом может психолог, который при необходимости посоветует проконсультироваться у других специалистов. Родителям детей, склонных к инфантильности, лучше начать действовать как можно раньше, не дожидаясь подросткового возраста. Родители Павлика, обратившиеся ко мне за помощью, когда ребенку было 10 лет, сумели изменить поведение своего ребенка вовремя. Возможно, их опыт и мои рекомендации помогут и другим семьям.

Программа для родителей

Во-первых, покажите ребенка психоневрологу, возможно, ему требуется небольшое медикаментозное лечение. Оно может улучшить память, внимание, работоспособность, помочь ребенку в учебе. Однако только таблетками помощь не исчерпывается. Таким детям необходим индивидуальный подход, учитывающий особенности его психической организации.

Во-вторых, система общения с инфантильным ребенком ни в коем случае не должна строиться на насильственном внушении ему определенных правил и запретах. Наоборот, лучше воздействовать на него ненавязчиво, учитывая интересы и пристрастия.

Ребенок любит играть, значит, воздействие на него может быть через игру. С ним нужно играть во все, что встречается в его жизни: в «детский сад», в «больницу», «транспорт», причем в каждой игре он должен выступать в роли сильного, положительного героя, кого-то спасающего или кем-то руководящего. В такой игре подспудно высмеивается безответственность, эгоизм, непродуманность поступков и так далее. А ребенок учится действовать соответственно обстановке.

Учитывая, что инфантильный ребенок стремится к детям младше себя, предоставляйте ему возможность пообщаться с ровесниками, побуждайте его к такому общению, учите сотрудничать с другими детьми, прощать обиды, улаживать конфликты. Разъясняйте последствия его ошибок, побуждайте ребенка преодолевать трудности, помогая и радуясь вместе с ним его победам.

Продумайте и установите для ребенка ряд посильных ежедневных обязанностей, которые он будет четко знать. Также объясните ему, что последует за их невыполнением. Ребенок должен хорошо усвоить эту логическую связь.

Избегайте так называемого отрицательного внимания — окриков, высмеивания, угроз, наказаний, так как ребенок может довольствоваться этими эмоциональными формами внимания и в дальнейшем стремиться вызвать их.

Внимательно следите за ребенком. Инфантильные дети — личности слабовольные и внушаемые, поэтому родители и воспитатели должны быть начеку, чтобы дети не попали под влияние плохой компании, а имели достойные занятия — спорт, туризм, чтение.

Поощряйте любое стремление ребенка к самостоятельности, принятию собственных решений, ответственному отношению к порученному делу. Совершенно необходимо участие в этом процессе отца, особенно при воспитании мальчиков.

Если вы вовремя заметили, что ребенок не готов к школе к семи годам, лучше задержите его на год и в восемь лет отправьте в школу с уже сформировавшейся позицией школьника. Неплохо начать с подготовительных индивидуальных занятий, во время которых сначала на легком, доступном материале будет постепенно формироваться желание учиться, стремление к умственному труду, ответственность. Успех пробуждает у ребенка веру в свои силы, снимает напряженность и создает эмоциональный комфорт.

И помните, для таких детей особенно вредны расхождения в требованиях, предъявляемых школой и семьей или разными членами семьи, безразличие и недостаток внимания со стороны взрослых. Не проглядите собственного ребенка, помогите ему повзрослеть.

Источник