Как избавится от камня слюнной железы

Код по МКБ-10: К11.5

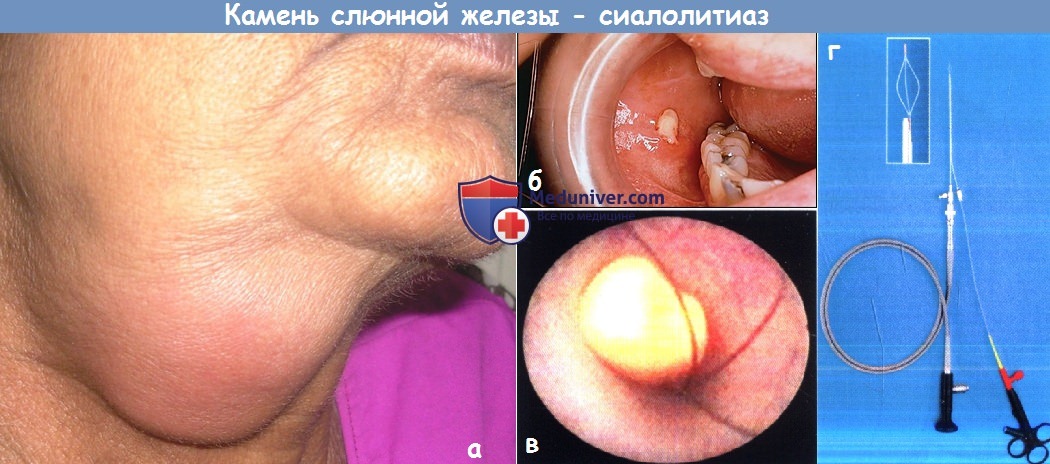

а) Симптомы и клиника камня в слюнной железе (сиалолитиаза). Заболевание клинически проявляется интенсивной болью в пораженной слюнной железе, часто в сочетании с ее припуханием, при пищевой (физиологической и психической) стимуляции слюноотделения (слюнная колика). Во многих случаях припухлость слюнной железы, обусловленная задержкой слюны, исчезает не сразу.

б) Причины и механизмы развития. Сиалолитиаз (образование камня в слюнной железе) — конечная стадия заболевания, известного как электролитный сиаладенит, и, по-видимому, связанного с дисхилическим нарушением секреции электролитов в составе слюны. Повышенная вязкость слюны приводит к образованию слизистых пробок, которые усугубляют первичное нарушение секреции слюны.

Образуются секреторные комочки, состоящие из сложной мукопротеиновой матрицы, на которой подобно луковой шелухе откладывается неорганическое вещество. Минерализации матрицы способствуют ряд механических факторов, включая дилатацию протоков или их стеноз, локальное воспаление протока, а также нарушение нейрогуморальной регуляции.

Отложения, наслаивающиеся на органический центр (матрицу), состоят из фосфата и карбоната кальция, которые имеют структуру апатита. Камень может быть один, но чаще их бывает несколько. Размеры слюнных камней колеблются. Они могут быть величиной с булавочную головку или достигать размеров вишневой косточки. Мужчины болеют сиалолитиазом в 2 раза чаще женщин, заболевание наблюдается главным образом у взрослых.

В большинстве случаев поражается лишь одна слюнная железа. Слюнные камни в 85% случаев образуются в поднижнечелюстной железе, в 15% — в околоушной. Такое соотношение объясняется большей скоростью секреции слюны в околоушной железе. Кроме того, ток слюны в поднижнечелюстной железе направлен кверху, т.е. против сил гравитации, а слюна, вырабатываемая ею, содержит больше муцина.

б — выдавленный выходящий камень из протока околоушной слюнной железы.

в — Эндоскопическое удаление слюнного камня из протока слюнной железы с помощью проволочной петли.

г — Инструменты для сиалоэндоскопии фирмы «Карл Шторц».

в) Диагностика. Слюнной камень часто удается пропальпировать в тканях дна полости рта или щеки. При введении зонда в проток слюнной железы, содержащей камень, ощущается характерный скрежет. Лучевую диагностику начинают с УЗИ. Если содержание кальция в слюнном камне достаточно высокое, то камень можно увидеть и на обзорных рентгенограммах. Рентгенонегативные камни можно выявить с помощью сиалографии: они создают округлый дефект наполнения.

г) Дифференциальный диагноз. Слюнные камни необходимо дифференцировать с флеболитами, обызвествленными лимфатическими узлами, пораженными туберкулезом, интрагландулярной опухолью.

д) Лечение камня в слюнной железе:

— Консервативное лечение камня в слюнной железе (без операции) состоит в назначении препаратов, стимулирующих секрецию слюны, массировании слюнной железы, способствующем выходу камня наружу. В тех случаях, когда присоединяется инфекция, назначают антибиотики.

— Хирургическое лечение камня в слюнной железе (операция). Папиллотомия показана больным с пальпируемым слюнным камнем, расположенным препапиллярно или экстрагландулярно. Камень удаляют, рассекая проток над зондом. Вскрытие протока сразу облегчает боль.

• Литотрипсия: экстракорпоральная (проводится аппаратами, работающими на пьезоэлектрическом или электромагнитном принципе) и интракорпоральная (лазерная литотрипсия).

• Сиалоэндоскопии: метод позволяет широко исследовать протоковую систему (главный проток и его притоки второго и третьего порядка) и извлечь камень из протока, расположенный в его экстра- или интрагландулярной части.

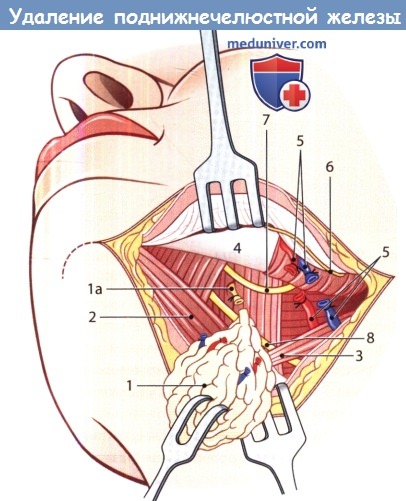

Если не удается предупредить повторное образование слюнного камня и связанную с ним обструкцию протока, которая влечет за собой выраженные изменения ткани слюнной железы, обусловленные хроническим воспалительным процессом, то слюнную железу удаляют.

1 — поднижнечелюстная железа; 1а — перевязанный проток поднижнечелюстной железы;

2 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 3 -шилоподъязычная мышца с расположенным над ней задним брюшком двубрюшной мышцы;

4 — горизонтальная ветвь нижней челюсти; 5 — перевязанные лицевая артерия и вена;

6 — краевая нижнечелюстная ветвь лицевого нерва (ее следует сохранить, так как она иннервирует мышцы нижней губы);

7 — язычный нерв; 8 — подъязычный нерв.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

XИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИАЛОЛИТИАЗА

Камни в слюнных железах и их выводных протоках не такая уж и редкость. Сиалолитиазом страдает почти 1,3 % населения Земли. Среди всех заболеваний слюнных желез слюннокаменная болезнь является одним из самых распространенных: на ее долю, по данным разных авторов, приходится от 20,5 до 78 %. Это обязывает практических врачей основательно изучать все аспекты слюннокаменной болезни.

Сведения о заболевании слюнных желез имеют многовековую давность. Локализация конкрементов в области слюнных желез была известна еще во времена Гиппократа, на что имеются указания в его сочинениях.

Первое описание камней в полости рта дал в 1556 г. Амбруаз Паре, удаливший оперативным путем камни у двух больных со дна полости. Название «слюнные камни» исходит от Шерера (1737). Оставлять сиалолитиаз без лечения нельзя, так как слюнные железы, хотя их проток и закупоривается камнем, продолжают продуцировать определенное количество секрета, который становится благоприятной средой для инфекционных агентов. При этом слюнная железа воспаляется, что проявляется болью.

Образование слюнных камней связывают с дискинезией протоков, их воспалением, застоем и ощелачиванием слюны (рН 7,1—7,4), увеличением ее вязкости, попаданием в протоки инородных тел. Эти факторы способствуют выпадению из слюны различных солей (фосфат кальция, карбонат кальция) с кристаллизацией их на органической основе — матрице (слущенные эпителиальные клетки, муцин). Современные авторы трактуют процесс камнеобразования следующим образом: воспаление в выводных протоках и паренхиме слюнных желез приводит к отеку стенок протоков и сужению их просвета; это влечет за собой застой слюны.

Кроме того, воспаление и воздействие микроорганизмов нарушают физико-химическую структуру стенки выводного протока, вызывают отторжение клеточных элементов стенок протоков, выпадение геля. Отторгнувшиеся клетки и гель образуют комки, которые составляют ядро будущего камня. Это ядро постепенно инкрустируется солями извести, выпадающими из слюны в результате застоя или изменения ее состава. В частности, существенную роль в камнеобразовании играет такой фактор, как повышение содержания кальция и фосфора в плазме крови, отмеченное у больных слюннокаменной болезнью.

Камни бывают разной величины (от песчинок до 2 см в диаметре), формы (овальной или продолговатой), цвета (серого, желтоватого), консистенции (мягкие, плотные). При обтурации протока в нем возникает или обостряется воспаление — сиалодохит. Развивается гнойный сиалоаденит. Со временем сиалоаденит становится хроническим, с периодическими обострениями. При хроническом течении развивается склероз (цирроз) железы. Клиническая картина зависит от длительности заболевания, размеров и локализации камня, степени разрушения и поражения паренхимы железы, от наличия или отсутствия обострения, степени активности и сопротивляемости организма больного и от других факторов.

Большое значение имеют степень эластичности и возможность растяжения тканей, составляющих стенку выводного протока слюнной железы. Первыми симптомами слюннокаменной болезни являются возникновение болевых ощущений и увеличение слюнной железы при приеме пищи, то есть в период повышенного слюноотделения. После прекращения приема пищи «слюнная колика» исчезает, уменьшается объем железы. Кроме незначительной боли и «некоторой неловкости» в области протока, больной ничего не испытывает. С увеличением камня, все более затрудняющего отток слюны, симптоматика болезни приобретает более четкие черты. Появляется значительная по своей интенсивности ноющая стреляющая боль, особенно при приеме кислой пищи, железа при этом припухает. Заболевание протекает как хронический процесс до тех пор, пока либо не возникает полная обтурация слюновыводящего протока, либо не присоединяется восходящая инфекция.

При прекращении эвакуации слюны железа резко увеличивается в объеме, что сопровождается усилением болевых ощущений. Пальпаторно четко определяется увеличенная резко болезненная слюнная железа. Часто же присоединяющаяся восходящая инфекция вызывает развитие воспалительного процесса со всеми присущими ему признаками. Нередко картина острого воспаления слюнных желез может быть схожа с проявлением флегмоны. Обострение заболевания у лиц молодого возраста по сравнению с пожилыми сопровождается подъемом температуры тела до 38,5—39 °С с выраженными, различной степени признаками интоксикации.

Больная К., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на болезненные ощущения при приеме пищи. Иногда отмечалась сухость во рту. При объективном исследовании выявлено следующее: в подъязычной области справа обнаруживается болезненное при пальпации уплотнение.

На ортопантомограмме в области нижней челюсти справа определяется овальной формы гомогенное образование с четкими контурами размером около 1×1,7 см, по плотности напоминающее костную ткань (рис. 1). После клинико-лабораторного и рентгенологического обследования больной поставлен диагноз «калькулезный сиалодохит подчелюстной слюнной железы справа».

Перед операцией извлечения камня из протока производят проводниковую анестезию язычного нерва (по типу мандибулярной); кроме того, слизистую оболочку дна полости рта смазывают на соответствующей стороне 10%-ным раствором лидокаина. Инфильтрационной анестезии следует при этом избегать, так как она затрудняет ориентировку при поисках камня.

Если камень хорошо прощупывается, то разрез слизистой оболочки ведут непосредственно над камнем (рис. 2). Перед разрезом целесообразно провести через мягкие ткани позади камня шелковую лигатуру, умеренным натяжением которой ассистент препятствует продвижению камня в направлении слюнной железы. Рассекают слизистую оболочку и стенку протока (рис. 3). В процессе удаления камня из железы его ложе следует промывать из шприца раствором фурацилина и одновременно отсасывать его из раны слюноотсосом. Обнаруженный камень извлекают лапчатым пинцетом или хирургической ложкой (рис. 4).

Извлеченный камень — овальной формы, имеет плотную консистенцию, желтовато-белого цвета, размерами 1,8×1,0 см (рис. 5). После удаления камня из протока рану обычно не зашивают и не дренируют. Для нормализации функции слюнной железы рекомендуются соленые, кислые продукты. Несколько раз в день полезно прополаскивать рот подкисленной лимоном водой.

Отдаленные результаты хирургического лечения слюннокаменной болезни благоприятны у подавляющего большинства больных, камни повторно не образуются.

Но если это все-таки происходит, а слюнная железа значительно изменяется, ее приходится удалять. Причина рецидива может заключаться в склонности организма к камнеобразованию или в недостаточности радикальной операции, когда при удалении камня из выводного протока остается его кусочек или песок, послуживший основой для повторного камнеобразования.

Вскоре после удаления камня из железы ее функция восстанавливается; количественные и качественные показатели слюновыделения (в том числе вязкость слюны, ее рН, концентрация ионов кальция, магния, фосфора, калия) через некоторое время устанавливаются в пределах нормы.

Источник

Слюнокаменная Болезнь-Клиника Диагностика Лечение

Слюнокаменная болезнь – заболевание, которое в равной степени поражает и мужчин, и женщин. При чем возрастные рамки для слюнокаменной болезни очень широки: случаи слюнокаменной болезни встречаются как в детском,так и в среднем и старческих возрастах. Вообще вся патология слюнокаменной болезни встречается от 20,5% — 60,1% случая с преобладающим поражением поднижнечелюстной слюнной железы. В этой статье рассмотрим клинику, диагностику и лечение слюнокаменной болезни.

Поднижнечелюстная слюнная железа страдает чаще слюннокаменной болезнью вследствие:

- Ток слюны против силы тяжести;

- Длинный и извилистый проток;

- Содержит дваида концевых отделов: белковые (преоблажающие) и слизистые.

Вообще слюнокаменная болезнь проявляется возникновением камней различных рамеров и форм как в самой железе, но чаще всего в её протоке. Процесс возникновения камня длительный, может проходить бессимптомно.

Этиология слюнокаменной болезни

Как бы банально не звучала фраза: «Этиология слюнокаменной болезни до конца не известна», — но это правда. Дело состоит в том, что у некоторых пациентов факторы, как будто играющие важную роль в возникновении слюнокаменной болезни,совершенно не приводят к развитию патологии. И обратное: пациенты, не имеющие якобы предполагаемых этиологических факторов, приходят с огромным камнем в протоке слюнной железы. Но все же среди факторов, которые могут играть роль в этиологии слюнокаменной болезни, выделяют:

- Увеличение вязкости слюны;

- Изменение кислотно – щелочного баланса –> ощелачивание;

- Сужение протока;

- Воспаление протока;

- Попадание инородных тел в проток;

- Нарушение обменных процесов в организме, когда уровень кальция выше нормы;

- Генетическая предрасположенность;

- Неправильно развившаяся железа и ее проток в ходе антогенеза;

- Гиповитаминоз/авитоминоз группы А;

- Хронические заболевания слюнной железы.

Патогенез слюнокаменной болезни

Патогенез слюннокаменной болезни является достаточно трудным для понимания и изучения процессом. Трудность в изучении слюнокаменной болезни составляет определение пускового момента и фактора в возникновении слюнного камня, ведь пациенты приходят уже на более поздних клинических стадиях.

Но если говорить о химическом составе камня слюнной железы, то эти камни являются сложными по своей структуре, состоят как из органических, так и минеральных веществ. При чем минеральный компонент является преобладающим на 60 – 70%. Представителями минерального компонента в камне слюнной железы являются фосфаты, кальций, соли на основе кальция, брушит. Органический компонент – это бактерии, выстилки протоков и органический состав слюны. Конечно, конкременты слюнных желез растут постепенно, в этом проявлется их слоистое строение. Есть отличия и в составе камней слюнных желез. Так для околоушной слюнной железы характерно преобладание органического компонента над минеральным, что противоположно для поднижнечелюстной слюнной железы.

Есть несколько теорий патогенеза слюнокаменной болезни. Одни авторы считают, что в основе патогенеза слюнокаменной болезни лежит нарушение или неустойчивость состояния компонентов, которые участвуют в образовании камня, что и приводит к их коагуляции и кристаллизации. Смысл в том, что образуется ядро из органического компонента. Затем вокруг этого ядра начинается процесс минерализации, то есть образуется мантия. Эти процессы проходят за счет адсорбции, и первоначально имеют консистенцию желе. В последующем за счет ионов кальция, фосфата и их солей камень становится плотным.

Мнение существует и другое. В основе образования камня – ядро, которое всегда является органическим компонентом. И чаще всего пусковым моментом в возникновении минералов и их адсорбции является воспалительные заболевания в слюнной железе, изменение скорости слюноотделения, вязкости слюны или pH.

Интересный факт: в слюне млекопитающих (имею в виду животных) и человека в здоровой слюнной железе были найдены микроконкременты, которые никак не влияли на работу слюнной железы. Следовательно, не всегда возникновение камня в слюнной железе будет патологическим процессом.

Процесс образования камня длительный. И не существует прямой зависимости между размером камня и длительностью его образования. Однако камни могут быть либо гладкими, либо шероховатыми. На поверхности камней наблюдается желобки или же каналы. По форме они весьма вариативны. Так встречаются камни и овальной, и круглой, и яйцевидной, и вытянутой, и продолговатой форм. Есть отличие по плотности камней в зависимости от их локализации. Так камни, которые располагаются в самой железе, будут иметь более плотную консистенцию. Чаще всего такие камни округлой формы.

Клиническая картина слюнокаменной болезни

Клиническая картина слюнокаменной болезни состоит из трех основных стадий:

- Начальная стадия слюннокаменной болезни;

- Клинически выраженная стадия слюннокаменной болезни;

- Поздняя стадия слюннокаменной болезни.

Начальная стадия слюнокаменной болезни характеризуется полным отсутствием каких – либо острых клинических признаков. Здесь изменения происходят на гистологическом уровне (и те, кто помнит гистологию, сейчас поймут, о чем это я):

- Расширение и полнокровие сосудов;

- Отек и разрыхление соединительной ткани;

- Образование лимфоцитарных инфильтратов;

- Сохранение ацинусов;

- Расширение протоков внутридольковых, междольковых;

- Увеличение и уплотение коллагеновых волокон.

Одним из самых первых и основных клинических признаков начальной стадии слюнокаменной болезни является изменение скорости выделения слюны особенно при употреблении пищи либо при виде еды. У пациентов возникает так называемая «слюнная колика». Слюнная колика при слюнокаменной болезни явление частое. Характеризуется увеличением слюнной железы; пациенты говорят: «Будто бы что-то распирает», возникает боль. Болевой промежуток может быть коротким: от нескольких секунд, но с прогрессированием слюнокаменной болезни возрастает до нескольких часов.

Если пропальпировать слюнную железу, то врач отмечает ее мягкость и безболезненность, секрет выделяется нормально. При пальпации протока поднижнечелюстной слюнной железы можно обнаружить плотный конкремент. При осмотре полости рта изменений со стороны слизистой оболочки не отмечается.

Клинически выраженная стадия слюнокаменной болезни является прогрессированием начальной стадии. Название стадии говорит само за себя: на данном этапе развития слюнокаменной болезни ярко –выраженное воспаление слюнной железы. Симптомы аналогичны острому сиалодениту:

- Острое начало: повышение температуры тела до 38,5 градусов, общее недомогание, слабость, головная боль;

- Асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей в области слюнной железы;

- Отек;

- Затруднен прием пищи;

- Болезненная пальпация слюнной железы;

- При осмотре со стороны полости рта отмечается гиперемия слизистой оболочки с соответсвующей стороны;

- При пальпации определяется камень.

При отсутствии лечения с каждым обострением заболевание приходит к поздней клинической стадии слюнокаменной болезни. Этому может предшествовать и гнойно – некротическая форма слюнокаменной болезни.

Поздняя стадия слюнокаменной болезни характеризуется полной атрофией ацинусов слюнной железы с замещением паренхимы соединительной тканью.

Клиника слюнокаменной болезни на поздней стадии характеризуется:

- Постоянная ноющая боль в области железы;

- Редкие «слюнные колики»;

- Припухлость мягких тканей;

- Прием пищи затруднен или не возможен;

- Общее состояние нарушено;

- Ассиметрия лица за счет отека, но только в пределах железы;

- При пальпации – безболезненность;

- При массировании железы –> слизисто – гнойное отделяемое из протока.

- Устье протока расширено.

Диагностика слюнокаменной болезни

Диагностика слюнокаменной болезни состоит в первую очередь с тщательного сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни. После чего следует осмотр как внешний, так и интраоральный. Для качественной диагностики камня в протоках слюнных желез используется техника бимануальной пальпации. Для этого пальцы одной руки помещаются на слизистую оболочку в проекции железы и ее протока, пальцы другой руки – со стороны кожных покровов.

После бимануальной пальпации рекомендуется сделать массаж железы, который позволит определить консистенцию секрета, скорость его выделения. Зондирование протока при слюнокаменной болезни проводить не рекомендуется в момент обострения, так как это может привести к перфорации стенки протока. А так зондирование с помощью специальных зондов разрешено. С помощью зондов можно определить свищевые ходы, если было прободение конкремента.

Для качественной диагностики слюнокаменной болезни нужно понимать два момента, что при локализации камня в слюнной железе клинических симптомов нет. Такие камни обнаруживаются чисто случайно. А вот при передвижении камня или с железы в проток или по протоку, то здесь клиническая картина весь вариабельна.

Основными методами диагностики слюнокаменной болезни являются лучевые методы исследования. За счет минерального компонента в составе слюнных камней, эти конкременты являются рентгенпозитивными.

Лучевые методы, которые могут использоваться:

- Обзорная рентгенография. Обзорная рентенография может быть как дна полости рта, что рекомендовано для исследования переднего и среднего отдела выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы, может быть в боковой проекции для определения конкремента либо в самой

поднижнечелюстной слюнной железе, либо в ее начальном отделе. - Контрастная сиалография, которая не утратила своего значения как для диагностики слюнокаменной болезни, так и для других заболеваний слюнных желез. В качестве контрастных веществ используют верографин, урографин, кардиотраст. Все вещества на водной основе, не оказывают патологического воздействия на железистую ткань.

- Дигитальная субтракционная сиалография. Этот метод диагностики хорош тем, что нет наложения изображения слюнных желез и черепа. Это происходит за счет того, что до введения контрастного вещества в память компьютера записывается зона исследования, которое затем вычитается из изображения с введенным контрастным веществом.

- Конусно – лучевая компьютерная томография;

- Ультразвуковое исследование слюнной железы можно проводить как со стороны кожных покровов, так со стороны слизистой оболочки полости рта. Из –за разной способности тканей отображать звук можно определить рентгеннегативные камни, их локализацию и размер.

- С целью определения структурных и функциональных изменений слюнных желез могут проводиться радионуклидные исследования, магнито – резонансная компьютерная томография.

- Фиброэндоскопия слюнных желез основана на применении ультратонкой волоконной оптики, которая вводится в основной проток слюнной железы. Является наиболее новым методом в исследовании слюнных желез.

Лечение слюнокаменной болезни

В основе любого лечения лежит устранение этиологических факторов в возникновении заболевания. Однако этиология и патогенез, как я писала выше, слюнокаменной болезни изучен не до конца. Поэтому здесь лечение слюнокаменной болезни заключается в удалении конкрементов. Цель лечения не только удалить конгременты, но и восстановить работу железы. В идеале вернуть ее к первоначальному здоровому состоянию.

Поднижнечелюстные слюнные железы обладают отличной приспособительно – адаптационной реакцией. Поэтому после удаление зачастую происходит либо частичное, либо полное восстановление как структурной, так и функциональной целостности.

Методы лечения слюнокаменной болезни есть:

- Консерватиные (неинвазивные);

- Малоивазивные;

- Инвазивные/хирургические.

Консервативные методы лечения являются только вспомогательными. С помощью медикаментов добиваются увеличения слюноотделения. Кроме препаратов для слюногонного эффекта, назначается массаж слюнной железы, слюногонная диета.

Малоинвазивные методы основаны на использовании какого-то физического фактора для дробления камня, что облегчает выход из устья выводного протока. То есть происходит удаления слюнного камня закрытым способом. Малоинвазивные методы, которые могут быть использованы:

- Экстракорпоральная ударно – волновая литотрипсия – основана на использовании ультразвуковых лито – триптеров. Рекомендовано для камней не более 1 см в диаметре;

- Интракорпоральная ударно – волновая литотрипсия: используется специальные лазерные либо электро-гидравлические лито – триперы. Используются при локализации камня в проксимальном отделе слюнной железы;

- Эндоскопическое удаление камня;

Хирургическое лечение слюнокаменной болезни является основным методом лечения при локализации камня в протоке либо в самой поднижнечелюстной слюнной железе. Выбор определенной техники операции зависит от локализации конкремента, его формы и размера, от состоянии поднижнечелюстной слюнной железы. Важную роль играет состояние поднижнечелюстной слюнной железы, так как есть операции, направленные на сохранение поднижнечелюстной слюнной железы, есть наоборот, органонесохраняющие операции.

Органосохраняющая операция проводится внутриротовым доступом.

Целью операции является освобождении протока от камня, восстановление нормального тока слюны. Операция показано лишь при условии, что камень локализуется либо в средней, либо в дистальной части выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы.

Органонесохраняющая операция предусматривает экстирпацию (то есть полное удаление) поднижнечелюстной слюнной железы. После удаления железы некоторые авторы рекомендуют проводить доп рассечение на всем протяжении части внежелезистого отдела выводного протока, с последующим сшиванием краев раны со слизистой оболочкой подъязычной области. Эти действия направлены на профилактику развития сиалодохита оставшейся части выводного протока.

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы может осложняться такими процессами, как:

- Травматический неврит язычного нерва;

- Травматический неврит подъязычного нерва;

- Травматический неврит лицевого нерва;

- Прогрессирование хронического воспаления;

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы является радикальной операцией, но не весьма ущербной для организма в целом. Ведь считается, что остальные слюнные железы могут полностью компенсировать работу удаленной поднижнечелюстной железы. Однако если оценивать взаимосвязь и влияние больших слюнных желез как на внутреннюю,так и внешнюю секрецию, на взаимосвязь с организмом в целом, то не всегда радикальность будет оправдана. Ведь было замечено, что при полном удалении одной из поднижнечелюстных слюнных желез, со стороны другой не было замечено никаких явлений гипертрофии. Это значит, что нормальная приспособительно – компенсаторная реакция нарушается в ходе таких операций.

Поэтому нужно строго определить показания для экстирпации поднижнечелюстной слюнной железы, и большее внимание уделять малоинвазивным методам лечения.

Источник