- Если мы не кремируем капитализм, капитализм убьёт человечество.

- «Простые числа»: Как технологии убьют капитализм

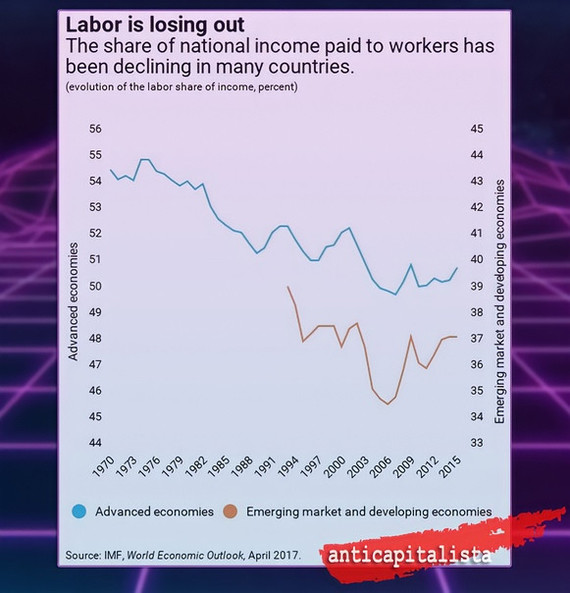

- Доля дохода, выплачиваемая работникам, снижается в большинстве стран

- Промышленные роботы в России: отставание катастрофическое

- Cотрудничество американских компаний с нацистской Германией с 1933 по 1945 год

- Автоматизация и роботизация, и их последствия для мировой экономики. Часть 2

Если мы не кремируем капитализм, капитализм убьёт человечество.

Когда я читаю статьи авторов Дзена, где они с упоением пишут — коммунизм умер, осталось лишь сплясать на крышке гроба, размахивая флагом торжества капитализма, то на ум сразу приходит ассоциация — раковая клетка радуется, что химиотерапия не помогла. Капитализм — это раковая опухоль на теле Земли и как математик я уверен, что в конечном итоге мир придет к пониманию, что капиталистические отношения необходимо уничтожить. И дело даже не в человеческих отношениях — если вдруг весь мир начнёт жить так, как живёт Запад, то Земля одномоментно превратится в безжизненную пустыню . Об этом знают воротилы финансового капитала, такие как Билл Гейтс, Тед Тёрнер, Рокфеллер, поэтому и строят планы по сокращению населения планеты.

Тед Тернер, миллиардер, основатель CNN, еще в 1996 году заявил в интервью для журнала о природе «Audubon», что 95%-ное сокращение численности населения планеты до 225-300 миллионов было бы «идеальным» . В 2008 году в интервью для «Temple University» в Филадельфии, Тернер сделал коррекцию и говорил о сокращении до 2 млрд. Выражаясь куда менее элегантнее, чем Гейтс, Тернер заявил, что «у нас слишком много людей . Вот почему мы имеем глобальное потепление. Нам нужно меньше людей , использующих меньше имущества»

Основа экономического развития капиталистических отношений — общество потребителей. Производство одноразовых, недолговечных вещей в красивой упаковке с одной стороны и потребление дорогостоящей неэкологичной энергии с другой — непременное условие процветания капитализма. А так называемая современная мода – это всего лишь уловка торговых компаний, рассчитанная прежде всего на молодых и несмышленых потребителей, истинная цель которой – провоцировать все новые и новые покупки. И не надо приводить ни каких доказательств — последние события явно говорят о том, что экономики без чрезмерного потребления товаров и услуг в индустриально развитых странах, где многие десятилетия идет целенаправленное формирование бездуховного общества «расточительного потребления», начинают разрушаться.

Согласно имеющимся расчетным данным, сегодня на одного жителя Земли извлекается и перемещается в среднем около 50 тонн сырья в год, на переработку которого расходуется почти 800 тонн воды. В процессе промышленной переработки добытого сырья 48 тонн, или 96 %, превращаются в отходы и только 2 тонны – в конечные продукты, которые со временем также станут отходами.

На промышленно развитые страны ныне приходится около 2/3 мирового потребления стали, свыше 2/3 потребления алюминия, меди, свинца, никеля, олова, цинка и 3/4 объема потребления энергии, которое выросло в 5 раз, в то время как потребление нефти – в 7 раз. Среднестатистический житель промышленно развитой страны потребляет в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем житель любой развивающейся страны, причем один американец за год потребляет товаров и услуг в 10 раз больше, чем китаец, и в 30 раз больше, чем индус

И если в начале минувшего XX столетия биомасса человека вместе с разводимыми им домашними животными и культурными растениями составляла 1–2 % биомассы всех естественных видов суши, то в наши дни она достигла 20 %. По этой причине капиталистическому сообществу высокоиндустриальных стран не нужны новые богатые страны с богатым населением. Нужны страны — источники сырья. Россия в том числе. Американский журналист Уэнделл Берри писал: «Наша экономика такова, что мы не можем позволить себе заботиться о вещах: труд – дорогой, время – дорогое, деньги – дорогие, а сырье, основа созидательной деятельности, настолько дешево, что мы и пальцем не пошевелим, чтобы позаботиться о нем»

В результате крупномасштабной хозяйственной деятельности человека уже в конце XIX – начале XX в. нарушенными оказались экосистемы на 20 % территории суши. Однако это было лишь начало катастрофических потерь, ибо в течение наступившего XX столетия возросшая технологическая мощь индустриального общества привела к полному разрушению еще 43,8 % природных экосистем. Иными словами, за один лишь XX в. площадь суши с разрушенными экосистемами оказалась в два раза больше, чем за несколько предшествующих тысячелетий , и достигла сегодня 63,8 %

И большая часть разрушений на совести так называемого «золотого миллиарда». Немногие имеют техническое образование, а тем более что мои статьи читают в основном гуманитарии, поэтому не буду делать выкладки из арифметических и геометрических прогрессий, просто приведу пример из отчета Мирового экономического форума и Фонда Эллен Макартур:

Источник

«Простые числа»: Как технологии убьют капитализм

Представляем текст видеоролика Олега Комолова, экономиста, кандидата наук и члена партии РОТ ФРОНТ.

Что такое технический прогресс и как его понимать в экономическом контексте? На первый взгляд, всё просто. Как нам объясняют либеральные научные школы, в рамках капиталистической экономики развитие технологий является неотъемлемой частью рыночного процесса. Микроэкономика – раздел экономической теории – строит весьма убедительные модели, которые показывают желание максимизировать прибыль, с одной стороны, и конкурентную борьбу с другой – вынуждают собственника фирмы идти на риск и инвестировать в новые технологии. Это позволяет снизить издержки производства и увеличить продажи, одновременно получая повышенную прибыль.

И с позиций отдельного капиталиста эта схема действительно выполняется. Однако, когда с помощью микроэкономических моделей правые экономисты пытаются объяснить закономерности всей системы рыночных отношений, получается полная глупость. Они не принимают во внимание важное противоречие между частными и общественными интересами, которое пронизывает все этажи капиталистического здания. Разобраться в логике этих отношений помогаю выработанные в экономической науке теории стоимости: теорию предельной полезности и трудовую теорию стоимости.

В соответствии с либеральным подходом, стоимость – сугубо субъективная величина. Она существует лишь в сознании покупателя и продавца и зависит от величины полезности товара для участника сделки.

Например, в пустыне за стакан воды мы будем готовы отдать все, что у нас есть. В то же время, проживая на берегу реки, где доступ к воде не ограничен, полезность того же стакана для нас будет стремиться к нулю.

Таким образом, теория предельной полезности делает следующий вывод: то, чего у нас много, обладает для нас низкой полезностью. Значит, мы будем продавать такой товар и взамен приобретать то, что обладает для нас высокой полезностью.

Наверное, на Авито, где люди избавляются от ненужных вещей, такое работает. Однако в рамках капиталистического товарного производства эта модель выглядит очень странно. Ну, попробуйте прийти на порог мясокомбината и попросить там бесплатно пачку пельменей. А что, у продавца на складе этих пельменей тонны, и полезностью для него они обладают низкой, иначе бы не продавал. Тогда ему будет не жалко немного с нами поделиться, правда?

Но, конечно, в жизни вас пошлют к чёртовой матери. И трудовая теория стоимости объясняет, почему. Вне зависимости от наших желаний и предпочтений каждый товар имеет свою объективную стоимость. А всё потому, что на его создание был потрачен человеческий труд: как рабочих самого мясокомбината, так и работников других отраслей экономики, которые, например, поставляли ему станки, растили скот, производили электроэнергию и так далее. Таким образом, пачку пельменей вы сможете получить только тогда, когда взамен предоставите товар равной стоимости, т.е. произведённый с такими же трудозатратами.

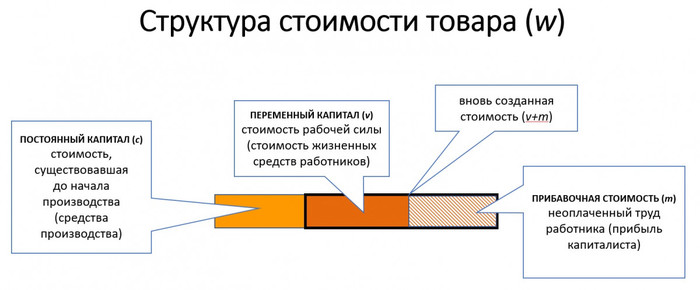

В целом, стоимость любого товара можно представить как сумму двух элементов: постоянного капитала и вновь созданной стоимости. Первое – стоимость станков, зданий, сырья, т.е. выражение той стоимости, которая была создана раньше и уже существовала до начала производства данного товара.

Второе – новая стоимость, созданная трудом наёмных работников при производстве конкретного товара. Однако в жизни работник получит в виде зарплаты эквивалент лишь части созданной им стоимости. Этот элемент называется переменным капиталом и будет равен стоимости рабочей силы. Она ведь тоже является товаром, стоимость которого равна стоимости жизненных средств, необходимых для её воспроизводства: т.е. еды, одежды, образования и так далее.

Другую часть созданной стоимости часть заберёт собственник предприятия. Этот элемент называется прибавочной стоимостью и превращается в прибыль капиталиста после продажи.

Таким образом, при прочих равных условиях, товары на рынке будут обмениваться по стоимости. Стоимостью будет определяться и цена товара, указанная на ценнике. И в долгосрочной перспективе ценовые пропорции будут соответствовать стоимостным. Т.е. если цена литра молока составляет 50 рублей, а булки хлеба – 25 рублей, это будет означать, что стоимости этих товаров, т.е. трудозатраты при производстве также соотносятся как два к одному. Это делает обмен эквивалентным и позволяет поддерживать воспроизводство капиталистической экономики.

А как же полезность товара, о которой говорят либералы? Неужели она никак не влияет на товарообмен? Влияет, но не имеет отношения к меновой стоимости. Полезность товара, т.е. его значимость для потребителя, будет влиять на объём спроса и, как следствие, на цену товара. Например, внезапно возникшая мода на валенки увеличила полезность этого товара в глазах потребителей. Спрос вырос повлёк за собой рост цены. Однако технология производства валенок, а значит и стоимость, остались теми же. Значит, теперь валенки будут продаваться на рынке по цене выше стоимости. Это привлечёт в отрасль новые инвестиции, ведь производство валенок теперь чрезвычайно выгодно. Предложение товара начнёт расти, а цена – падать. Поскольку рынок никто не регулирует, то падает она ниже уровня стоимости и процесс запускается в обратном направлении.

Так, почему я начал с технологического прогресса, а потом стал рассказывать про валенки? Дело в том, что всякое развитие технологий служит достижению главной цени – сокращению трудозатрат производства, и, как следствие, снижению стоимости товара за счёт замещения ручного руда машинным. Тот капиталист, который сумел сделать это раньше остальных, получает возможность продавать товар по цене выше стоимости и получать сверхприбыль. Однако в условиях конкурентной борьбы так вынужден делать каждый собственник, иначе его вытеснят с рынка. В конечном счёте это будет вести к тому, что в масштабах всей отрасли стоимость товара будет падать. Замещение человека машиной будет снижать размер вновь созданной стоимости. В результате будет сокращаться и прибавочная стоимость.

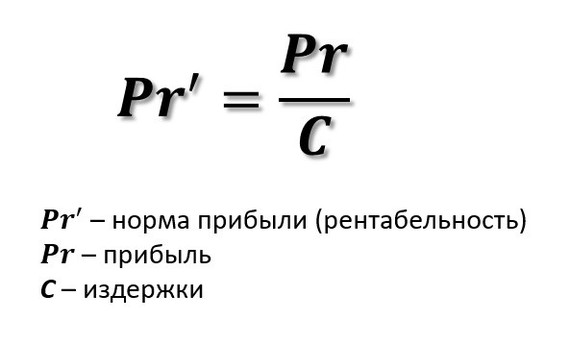

Формальным образом это можно объяснить через показатель рентабельности или нормы прибыли. Она рассчитывается как отношение прибыли к издержкам производства

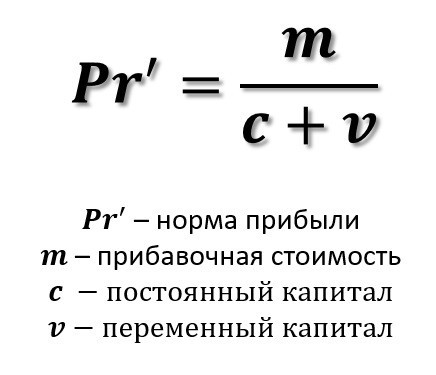

В категориях трудовой теории стоимости эта дробь будет выглядеть так: в числителе – размер прибавочной стоимости, в знаменателе – сумма постоянного и переменного капитала.

Разделим числитель и знаменатель на V, что позволяют законы математики. В результате в большой дроби мы получаем две маленькие.

В знаменателе появляется показатель органического строения капитала. Он отражает отношение между затратами капиталиста на покупку станков и наём рабочей силы. В условиях научно-технического прогресса ручной труд будет замещаться машинным, т.е. С будет становиться всё больше, а V – всё меньше. Значит, её показатель будет постоянно расти. А поскольку он стоит в знаменателе большой дроби нормы прибыли, её значение будет падать.

В числителе есть не менее интересный показатель — норма прибавочной стоимости. Он отражает пропорции, в которых вновь созданная стоимость делится между работником и капиталистом. И здесь технологический прогресс также играет не в пользу капитализма. Замещая людей станками, капиталист вынужден нанимать всё более квалифицированных работников. Их рабочая сила будет иметь большую стоимость, поскольку для воспроизводства рабочей силы экскаваторщика требуется больше затрат труда, чем простого землекопа с лопатой. Ну, хотя бы потому, что оператора экскаватора надо обучать работе с техникой и тратить дополнительное время на создание его рабочей силы. Таком образом, в постоянно сокращающемся объёме вновь созданной стоимости доля переменного капитала будет непременно возрастать. А, значит, доля прибавочной стоимости – падать. Таким образом, числитель дроби нормы прибыли будет сокращаться, а вместе с ним – и вся дробь целиком.

В общем, будущее капитализма выглядит не слишком радужным. Чтобы выжить в конкуренции, капиталист должен осуществлять инвестиции в новые технологии и снижать стоимость производимых товаров. Но это неизбежно ведёт к снижению отдачи от инвестиций и падению рентабельности капитала в долгосрочной перспективе.

Новые технологии позволяют заместить живых работников станками. Однако в отличие от человека, машину эксплуатировать нельзя. Она не создаёт новой стоимости, часть которой можно присвоить себе, а лишь переносит свою стоимость на стоимость готового изделия. И если вдруг капиталист решит сэкономить на станке, например, на его обслуживании, больше прибыли он от этого не получит, поскольку такой станок быстрее выйдет из строя.

Таким образом, чем технологичнее становится экономика, тем меньше в ней возникает стимулов для инвестиций. Ну, а полностью автоматизированное производство, где машина целиком заменила человека, не может и вовсе приносить прибыли, поскольку понятие стоимости в ней исчезает. Значит, развиваться по-рыночному в такой системе будет невозможно и капитализм можно будет окончательно сдать в архив.

Впрочем, это теория, которой объясняются лишь основные закономерности внутреннего устройства рыночной экономики. В реальности капитал не хочет мириться с падением рентабельности. А значит, будет всеми силами бороться за жизнь, даже есть ради этого научный прогресс придётся повернуть вспять. Об этом поговорим в следующем ролике. Не пропустите, будет интересно.

Ну, а полностью автоматизированное производство, где машина целиком заменила человека, не может и вовсе приносить прибыли, поскольку понятие стоимости в ней исчезает.

Станки могут заменить людей количественно, т.е. вместо десяти будет работать один. А вот полностью заменить человека они не смогут, потому что этот один будет необходим всегда. В предельном случае суперавтоматизации этим человеком будет тот, кому нужна выпускаемая продукция, тот, кто будет нажимать кнопку «пуск». При капитализме таким человеком будет собственник средства производства.

Он будет и рабочим и эксплуататором, т.н. мелким буржуа и у него будет прибавочный продукт, созданный им самим посредством нажатия на кнопку.

Разобраться в логике этих отношений помогаю выработанные в экономической науке теории стоимости: теорию предельной полезности и трудовую теорию стоимости.

Не в науке, а в марксизме.

Наверное, на Авито, где люди избавляются от ненужных вещей, такое работает. Однако в рамках капиталистического товарного производства эта модель выглядит очень странно. Ну, попробуйте прийти на порог мясокомбината и попросить там бесплатно пачку пельменей. А что, у продавца на складе этих пельменей тонны, и полезностью для него они обладают низкой, иначе бы не продавал. Тогда ему будет не жалко немного с нами поделиться, правда?

Аналогии, аналогии просто пиздец. Где аргументы, Комолов?

Таким образом, чем технологичнее становится экономика, тем меньше в ней возникает стимулов для инвестиций. Ну, а полностью автоматизированное производство, где машина целиком заменила человека, не может и вовсе приносить прибыли, поскольку понятие стоимости в ней исчезает.

Он точно экономист?

Этот товарищ с умным видом делит числитель и знаменатель на одну переменную, а потом в знаменателе эту переменную уменьшает, а в числителе увеличивает. Как так? Марксистская математика? Очень достойно кандидата экономических наук.

Доля дохода, выплачиваемая работникам, снижается в большинстве стран

Экономисты построили красивые теории, но после 1980 года, что-то пошло не так. Однако одно точно осталось неизменным: богатые богатеют, а бедные становятся беднее.

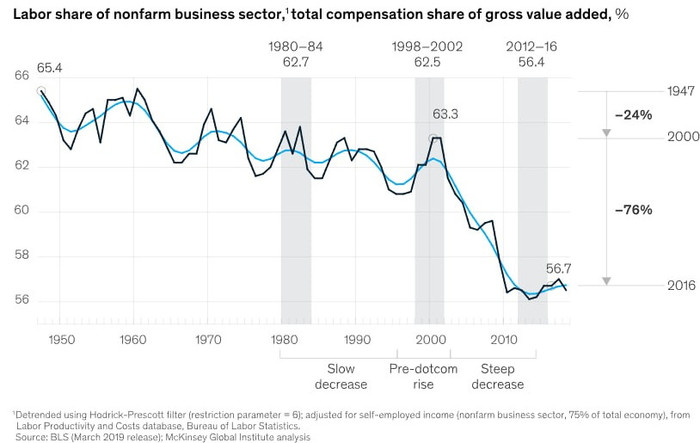

В течение десятилетий регулируемого капитализма доля оплаты труда в национальном доходе оставалась в основном стабильной. Один из «фактов Калдора» говорит о том, что доли дохода, идущие на капитал и труд, примерно постоянны в течение длительных периодов времени.Пол Дуглас делал аналогичный вывод и разработал вместе с математиком Чарльзом Коббом знаменитую производственную функцию Кобба–Дугласа, которая упрощает экономическое моделирование, предполагая, что функциональное распределение доходов между трудом и капиталом всегда остаётся постоянным.

Падение доли заработной платы в Соединенных Штатах с 1947

Однако за последние десятилетия (с 1980-х годов прослеживается тенденция) это расхожее мнение было опровергнуто эмпирическими данными, которые указывают на тенденцию к снижению доли оплаты труда в 91 из 133 стран, по которым имеются данные (речь идёт о снижении доли национального дохода, выплачиваемой в форме заработной платы, включая льготы и пособия, работникам). Отчёт МОТ отмечает, что доля оплаты труда в 2010–2015 годах вернулась к тенденции долгосрочного сокращения после небольшого подъёма во время кризиса исследование Гарвардского университета о том, что вопреки одному из центральных тезисов неоклассической экономической теории, избыток сбережений у самых богатых не увеличивает рост инвестиций), тогда как низкие темпы роста заработной платы подрывают потребление домохозяйств, что может вызвать сокращение совокупного спроса, особенно в условиях стагнации заработной платы одновременно во многих крупных странах.

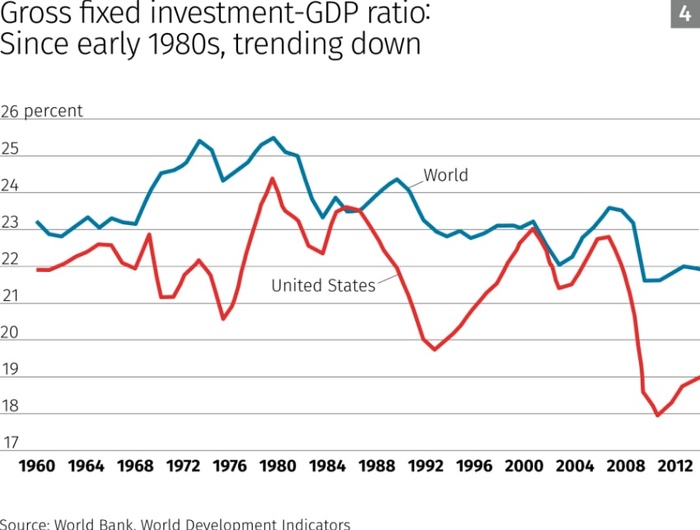

Снижение доли инвестиций к ВВП

В течение четырех лет, предшествовавших пандемии COVID-19 (2016–2019 гг.), рост заработной платы во всём мире колебался в пределах от 1,6 до 2,2 процента, а если не учитывать Китай, то этот показатель оказывается ещё меньше — от 0,9 до 1,6 процента. В результате кризиса и пандемии COVID-19, в первой половине 2020 года в двух третях всех стран, по которым имеются соответствующие данные, наблюдалась тенденция к понижению уровня или темпов роста средней заработной платы. В остальных же странах происходил её рост, в основном искусственный, отражавший массовую потерю рабочих мест низкооплачиваемыми работниками. В период кризиса данные о средней заработной плате могут сильно искажаться из-за резких изменений в составе занятого населения, т.е. из-за так называемого «фактора состава». В Бразилии, Италии, Канаде, Соединённых Штатах и Франции средняя заработная плата заметно возрастает вследствие сокращения занятости преимущественно среди тех, кто находится в нижней части тарифной сетки. В Соединённом Королевстве, Южной Корее и Японии, наоборот, наблюдается тенденция к понижению средней заработной платы.

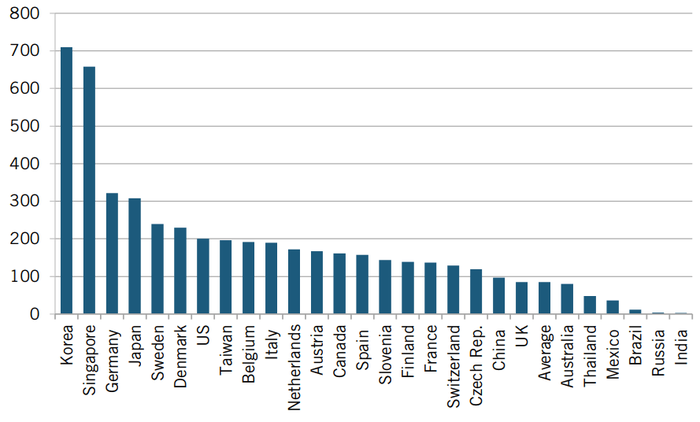

Промышленные роботы в России: отставание катастрофическое

Россия занимает одно из последних мест среди развитых и развивающихся стран по уровню оснащения промышленными роботами:

График 1. Количество трудоспособного населения и количество роботов в производстве на 10 тыс. этого трудоспособного населения (Исследование Information Technology & Innovation Foundation, 2018)

— Если говорить о производителях промышленных манипуляторов, то, к сожалению, таковых у нас пока нет: все российские продукты пока в процессе разработки и являются, по сути, стартапами, а не серийными продуктами, из-за чего не могут составить конкуренцию уже существующим мировым производителям. Отмечу, что работа ведется, и это меня очень радует! Надеюсь, что в скором будущем мы сможем предлагать нашим клиентам достойные роботизированные решения на основе отечественных роботов, и это будет новый этап в развитии робототехники в нашей стране.

Дмитрий Ипанов, генеральный директор «Вектор Групп» из интервью CNEWS

Cотрудничество американских компаний с нацистской Германией с 1933 по 1945 год

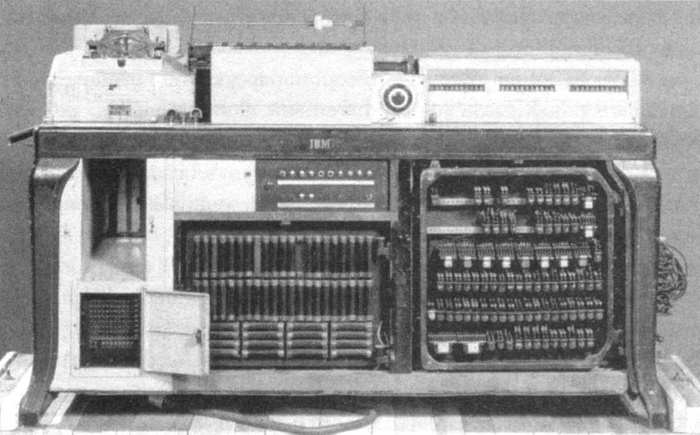

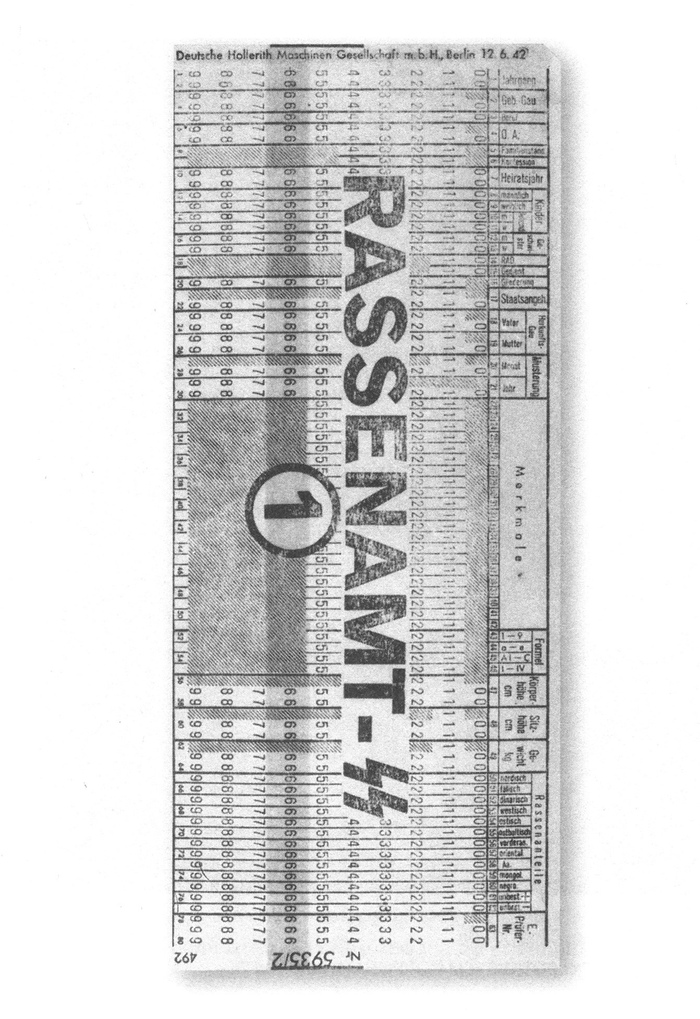

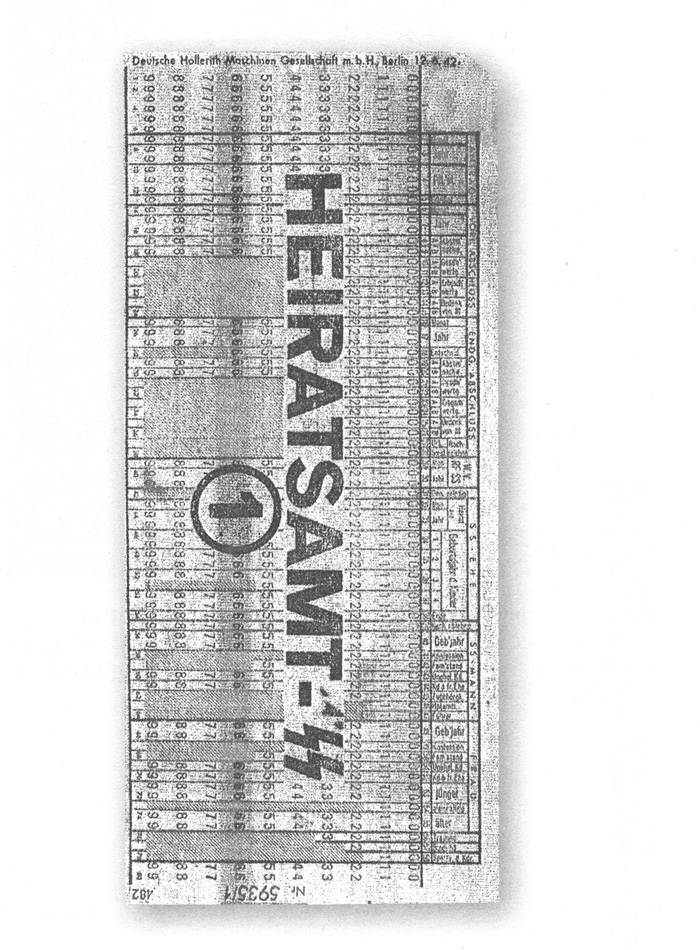

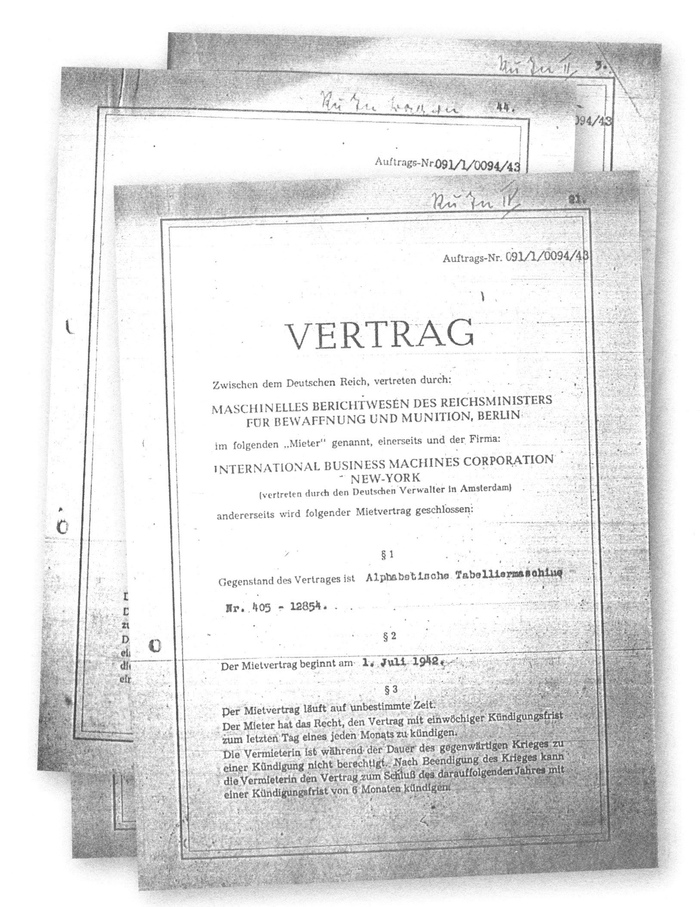

Необходимо сразу отметить, что сотрудничество это заключалось не просто в продаже Рейху счетных электро-механических машин и перфокарт, а в инвестировании и субсидировании немецкого филиала IBM – Dehomag (Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH).

История участия компании IBM в деятельности нацистской Германии – непосредственное участие в функционировании системы концентрационных лагерей и SS – очень показательна.

Председателем компании в тот период являлся Томас Дж. Уотсон.

IBM в Германии, известная в те дни как немецкое коммерческое предприятие Hollerith-Maschinen или Dehomag, с энтузиазмом изготавливала сложное оборудование по заказу Рейха. Высшее руководство Dehomag состояло из фанатичных нацистов, которое было арестовано после окончания ВМВ. Начиная с 1933 года компания постоянно усиливала свои связи с NSDAP, чтобы непрерывно увеличивать свои деловые отношения с Адольфом Гитлером в Германии и по всей территории захваченной нацистами Европы.

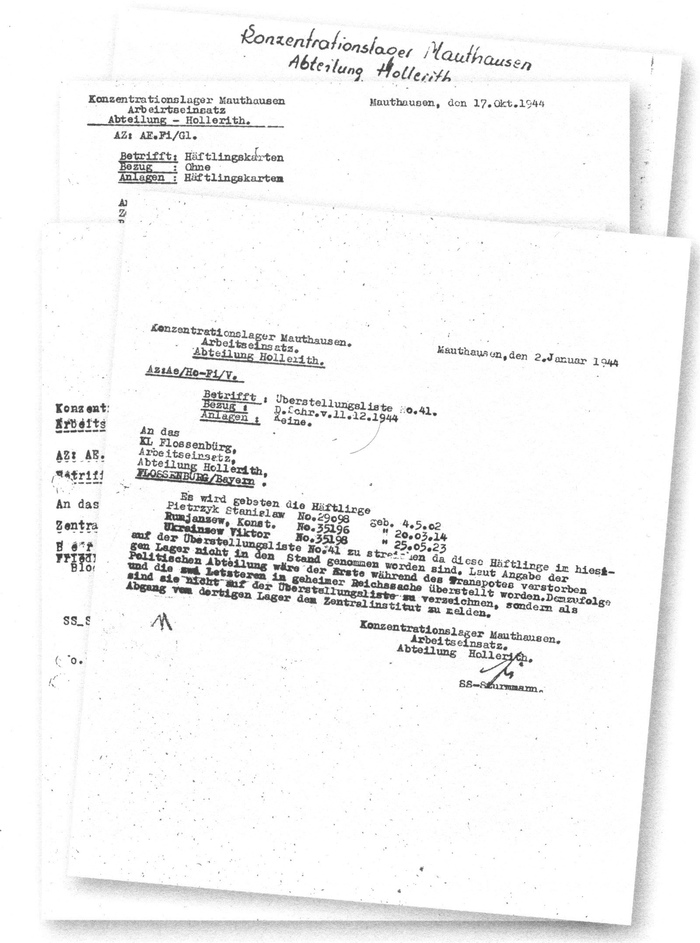

Компания снабжала Рейх машинами и перфокартами к ним. Перфокарты покупались у IBM, в то время как машины отдавались в аренду, регулярно модернизируясь специалистами IBM. Сложные и хрупкие машины, располагавшиеся в концентрационных лагерях, обслуживались американскими специалистами каждый месяц. IBM Dehomag участвовала в переписи и новой регистрации населения Германии. Это новая регистрация заключалась в том, чтобы фиксировать религиозную принадлежность и родословные данные. Такая схема была необходима нацистам не только для того, чтобы посчитать еврейское население Германии, но и определить его.

IBM Dehomag создала базу данных всего населения Германии. Быстродействующие сортировщики данных IBM позволили распределять продовольственное снабжение по базам данных, по этим же данным морить еврейское население Германии голодом, использовать на принудительных работах и уничтожать. Более 2000 таких машин были распределены по всей Германии и тысячи машин были использованы на оккупированной территории Европы.

Следует отметить, что потребность Рейха в счетных машинах IBM была острейшей! Руководство SS ставило перед собой задачу полного лишения гражданских прав еврейского населения, концентрацию всех европейских евреев в гетто, затем в концентрационные лагеря на уничтожение. Замысел был грандиозным и требовал систематизации и учета, но в то время еще не существовало компьютеров. Зато существовала аппаратура IBM. Таким образом, компания IBM принимала самое активное участие в нацистской политике геноцида. После декабря 1941 года, когда прямые связи IBM с нацистской Германией стали незаконны, сотрудничество продолжилось через швейцарский офис IBM.

Как уже упоминалось, оборудование Hollerith IBM размещалось во всех крупных концентрационных лагерях. Машины IBM взаимодействовали через интерфейс с другими машинами IBM в других лагерях. Система имела общую базу данных и свою собственную систему связи, напоминающую современную компьютерную сеть. IBM согласовывала каждый договор аренды для каждой машины Hollerith IBM. Имелись тысячи таких контрактов.

Для Томаса Уотсона и для остального руководства IBM главным мотивом в этом деле была жажда сверхприбыли. В IBM главенствовала совершенно аморальная корпоративная этика: если это можно сделать, то это должно быть сделано! Американским технократам в этом деле была важна лишь прибыль.

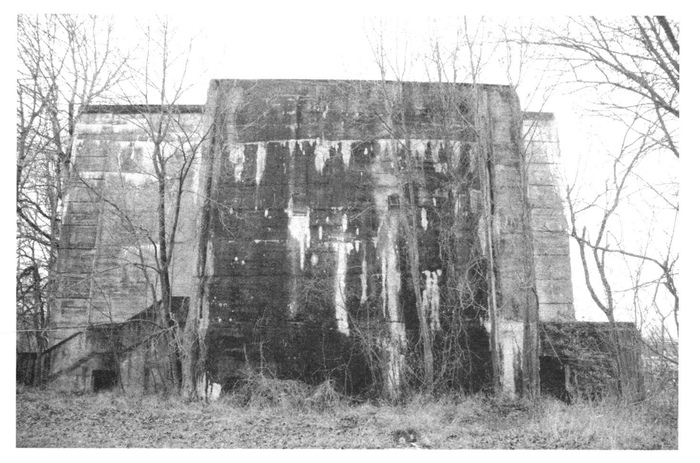

На фото – машина Hollerith IBM, применявшаяся в концентрационных лагерях и в учреждениях SS, многочисленные документальные доказательства описанного выше: перфокарты из экономического управления SS и расы и поселений SS, договора аренды и учетная документация, фото Вили Хайдингера, генерального менеджера IBM в Рейхе, бетонный бункер IBM в концентрационном лагере Дахау. В бункере располагалось оборудование IBM.

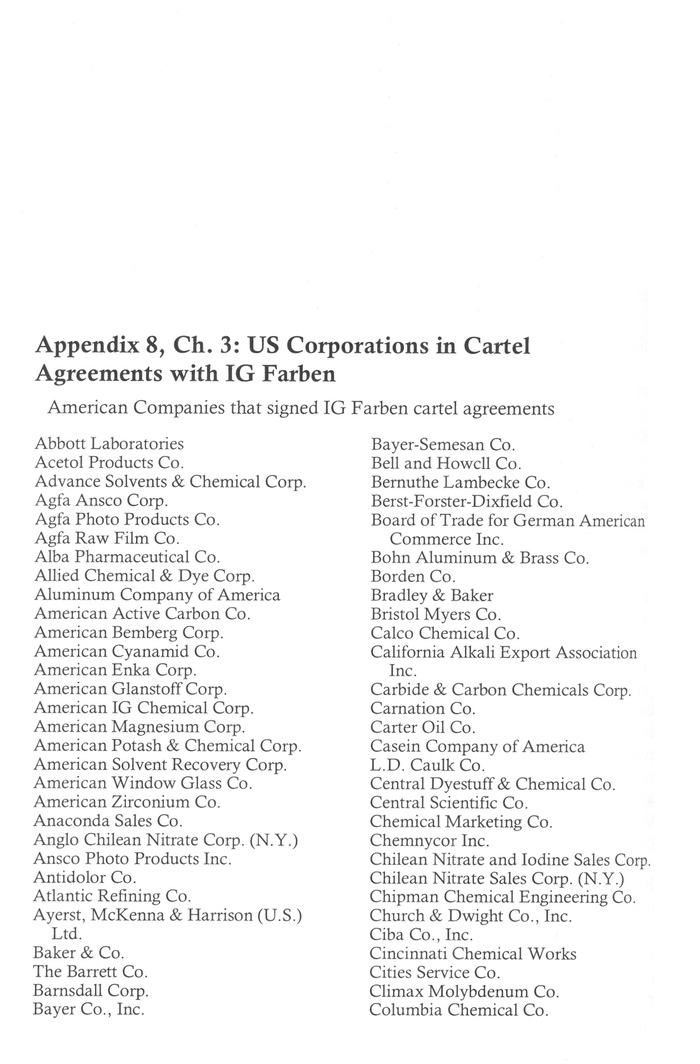

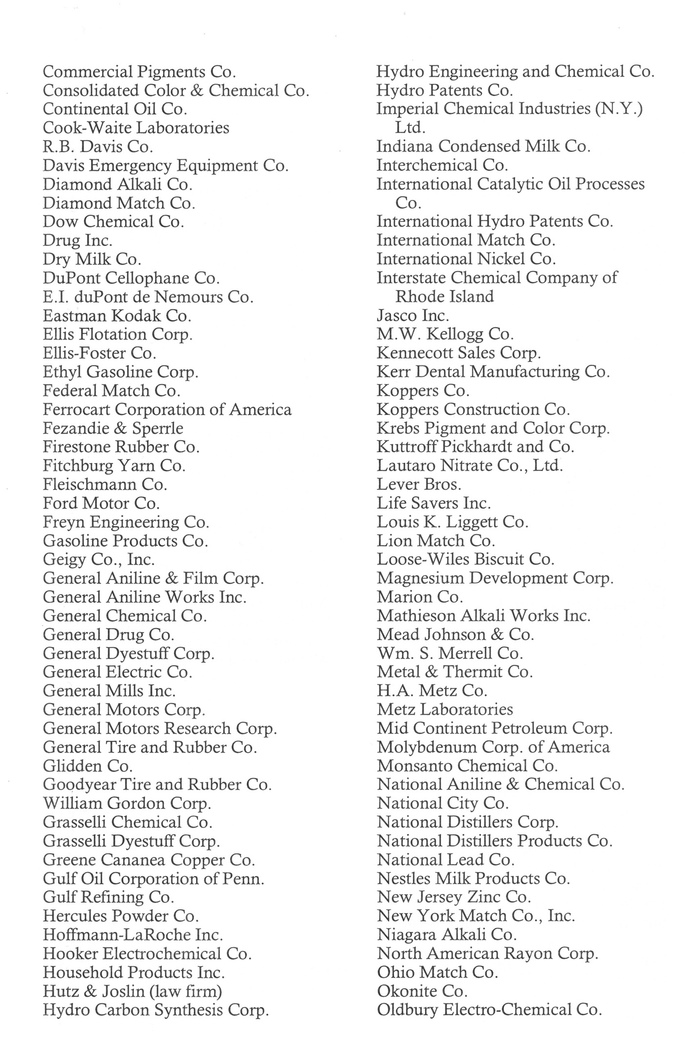

Американские компании, имеющие связи с IG Farben до 1945 года.

Cписок американских компаний, которые также до 1945 года сотрудничали с конгломератом германских концернов IG Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG).

Напомним, что в 1945 году Министерство финансов США докладывает Конгрессу, что United Steel, вторая крупнейшая сталелитейная компания США, изготовила следующее количество продукции для нацистской Германии (процент от общего объема):

стволы артиллерии — 45,5%

толстая листовая сталь — 41,4%

горячеоцинкованая сталь — 38,5%

толстолистовой прокат — 36%

Glen Yeadon & John Hawkins: The Nazi Hydra in America: Suppressed History of a Century. Progressive Press (November 17, 2008), p 604, 620-622.

Edwin Black: IBM and the Holocaust, DIALOG PRESS Washington DC, 2012.

Автоматизация и роботизация, и их последствия для мировой экономики. Часть 2

Во второй части доклада про роботизацию рассмотрим особенности этого процесса в сельском хозяйстве и на транспорте.

3. Автоматизация сельского хозяйства

В силу того, что в сельскохозяйственный труд достаточно простой и неквалифицированный, автоматизация коснулась сельского хозяйства (далее СХ) позднее, чем промышленности. Ещё так называемая «Зеленая революция», начавшаяся в 40-х годах и закончившаяся в 70-х годах 20 века, происходила за счет простой механизации СХ, а не автоматизации и роботизации. Реальные работы по автоматизации СХ начались уже в 21 веке.

В настоящее время роботизация СХ включает в себя следующие направления:

В данный момент большинство беспилотных тракторов управляется дистанционно, оператор наблюдает и при необходимости корректирует действия техники. Без кабины, кондиционера, кучи экранов и элементов управления трактор становиться дешевле и экономичнее. В перспективе один оператор сможет управлять целым флотом беспилотных работников. Общий тренд — рост степени автономности тракторов. Мощное, тяжелое, быстрое, дорогого и управляемое человеком оборудование должно быть заменено небольшими, легкими, небыстрыми, недорогими и автономными роботами.

По сути, вертикальная ферма представляет собой многоэтажную теплицу. Растения освещаются искусственным ультрафиолетовым освещением, а не солнечным светом. Стоимость урожая выше, чем при традиционном земледелии. Но зато урожай на таких фермах созревает быстрее, продуктивность выше, а расход воды ниже. Стартап AeroFarms открыл вертикальную ферму на территории бывшего сталелитейного завода. Площадь в 6500 кв. м производит в 390 раз больше продукции, чем обычная ферма, но потребляет на 95% меньше воды. Фермы можно размещать прямо в жилых кварталах, рядом с офисами, супермаркетами и ресторанами, что исключает затраты на транспортировку. Здесь для нас важно то, что такие фермы могут работать без участия человека.

— Роботы для борьбы с сорняками

Здесь есть два подхода. Либо используется технология ультрамалообъемного внесения, которая снижает использование химических средств защиты путём внесения препаратов индивидуально только для тех растений, которым это требуется. Либо полный отказ от использования пестицидов. Компьютерная технология видеофиксации идентифицирует сорняки, и система автоматически пропалывает грядку.

— Внесение удобрений и орошение

Традиционные оросительные системы неэффективно используют воду. Точное орошение, работающее с помощью автоматизированных систем, позволяет снизить расход ресурсов. Специальные агроботы могут перемещаться между рядами и осуществлять полив у основания каждого растения, используя определенное количество воды. Похожий подход используется и в разработке роботов для внесения удобрений.

— Мониторинг и анализ сельскохозяйственных культур

Новые технологии в производстве датчиков и подходы в картографировании обеспечивают фермеров детальной информацией о состоянии полей. Современные беспилотники предоставляют возможность собирать эти данные без вмешательства человека.

Роботизированные доильные машины берут на себя определенный объем труда фермеров (например, кормление и доение коров без участия человека). Коровы сами определяют, когда их можно доить, а каждая из них получает индивидуальное обслуживание благодаря хомуту с передатчиками, которые показывают количество молока. Корова помещается в специальное стойло, в котором механические манипуляторы проводят дойку. Корова доится, чистится, и выталкивается из стойла, после процесс повторяется со следующей коровой из стада. Все это без участия человека. Различные типы доильных автоматов могут обслуживать стада от 100 или свыше 500 голов скота.

В 2016 году в мире в СХ насчитывалось 32 тыс. роботов. В том же году было продано более чем 300 тысяч тракторов с автопилотами. Из роботов 55% приходится на доильных роботов, 11%, 5%, 7% на роботов, занимающихся уходом за посевами, уборкой урожая и обработкой почвы соответственно. 22% составляют роботы, обслуживающие фермы (не молочные). По прогнозам, объем рынка агророботов достигнет $74,1 млрд. к 2024 году. Производство сельскохозяйственных роботов возрастет за это время по сравнению с 2016 почти в 19 раз до 594 тыс. единиц техники.

Роботизация позволяет решить следующие задачи в сельском хозяйстве:

— мониторинг и прогнозирование

— снижение себестоимости сельхозпроизводства

— улучшение качественных показателей

— снижение экологической нагрузки сельхозпроизводства

— повышение безопасности СХ производства

— снижение потребности в рабочей силе (особенно в сезонных рабочих)

Очевидная проблема роботизации в СХ — отсутствие универсальной применимости. Сложность и разнообразие агрономических методов и процессов вынуждает создавать узкоспециализированную технику, что повышает её стоимость.

Тем не менее, есть очевидные успехи. Так в рамках проекта “Безлюдный гектар” Университета Харпер Адамс на 2.5 акрах земли (около 10 тысяч квадратных метров) исследователям удалось вырастить и собрать урожай ячменя исключительно с помощью дистанционно управляемых роботов. Во многих странах проводят опыты с вертикальными фермами.

4. Автоматизация транспорта

Транспорт, в настоящее время, пожалуй, наименее автоматизированная отрасль экономики. Конечно, степень автоматизации различается в зависимости от вида транспортного средства. Поэтому необходимо рассмотреть различные виды транспорта.

Роботизированными автомобилями или робомобилями можно называть все виды автомобильного транспорта, прежде всего беспилотные, ориентированные на эксплуатацию без водителя. Также к этой категории относятся автосредства, роботизированные частично, например, способные двигаться без участия водителя в составе колонны или на длинных участках шоссе без выполнения маневров, т.е. сохраняя полосу движения и заданную скорость с учетом внешней среды.

В связи с этим разработана классификация робомобилей по степени автономности управления. Классификация содержит 6 уровней от отсутствия контроля автоматики над машиной до системы, которая может двигаться самостоятельно до любой точки назначения.

Сейчас полностью автономные автомобили не могут ездить по дорогам общего пользования ни в одной стране мира из-за законодательных запретов. Есть несколько проблем, препятствующих развитию робоавтомобилей:

На данный момент ещё несовершенная автоматика не всегда может правильно среагировать в чрезвычайной ситуации

— Утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля

Есть опасения, что человек, управляющий автомобилем, работающим в полуавтономном режиме, не сможет адекватно среагировать при чрезвычайной ситуации

— Необходимость реагировать на непредсказуемые действия людей — пешеходов и других водителей

— Этические проблемы, в том числе: моральная, финансовая и уголовная ответственность за аварии, решения, принимаемые автомобилем перед потенциально фатальным столкновением

Однако у беспилотных автомобилей есть и важные преимущества:

— кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение человеческих жертв, отсюда значительное снижение расходов на страхование и медицину быстрого реагирования;

— снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии на заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива;

— повышение эффективности использования дорог за счёт централизованного управления транспортным потоком.

— появляется возможность самостоятельно перемещаться на роботизированном автомобиле для людей без водительских прав

— экономия времени, ныне затрачиваемого на управление ТС.

Постепенно идёт процесс законодательного признания робоавтомобилей. Так, в октябре 2017 года стало известно, что в США, вероятнее всего, разрешать эксплуатацию автомобилей без педалей и руля. Представители Национального управления безопасности дорожного движения США заявили, что находятся в поиске решений по удалению всех барьеров, препятствующих развитию беспилотного транспорта. В Китае уже проходили тесты беспилотников, но с рядом ограничений. Недавно появились новости, что власти все же разрешат тесты беспилотных технологий на дорогах общего пользования. Масштабная беспилотная программа действует в Канаде. Власти сделали ставку на смягчение законодательства в том, что касается тестов, чтобы привлечь стартапы и автопроизводителей в страну.

Автобусы — удобная цель для автоматизации. Они ездят по маршруту и их степени свободы априори ограниченны. Поэтому до появления гражданских беспилотных автомобилей, появились беспилотные автобусы.

Впервые беспилотные автобусы появились на дорогах общего пользования в Китае, 2 декабря 2017 года в городе Шэньчжэне. По тестовому маршруту протяженностью 1,2 км отправились четыре «умных» автобуса Alphabus. Они ехали со скоростью от 10 до 30 км/ч и сделали по пути три остановки. Вся поездка заняла около пяти минут.

Однако наиболее революционным моментом в роботизации транспорта должно стать появление полностью беспилотных автомобилей.

Суммарное число регистрируемых за год автономных автомобилей в мире, согласно прогнозам вырастет с 0.2 млн. по итогам 2020 года до 24 млн. по итогам 2030 года. Число автономных робомобилей в активной эксплуатации на конец 2030 года составит 71 млн. Речь идет об автомобилях со степенью автономности «3» и «4». К 2040 году объем продаж автономных машин превысит 40% мирового рынка легковых автомобилей. Рынок беспилотных транспортных средств увеличится с текущих $1,3 до $84 млрд., продажи автономных автомобилей в абсолютных значениях достигнут 36 млн. штук.

С 27 августа 2018 года в Токио заработала первая в мире служба беспилотных такси. Пассажиры могут проехать на беспилотном такси по фиксированному маршруту протяженностью около 5,3 км между двумя районами города. Чтобы опробовать инновацию, пассажиру нужно забронировать и оплатить поездку с помощью мобильного приложения.

Постепенно, в больших городах будут возникать сервисы обмена или аренды автомобилей (такси нового поколения), так что частное автовладение уйдёт в прошлое. Машины будут курсировать по популярным маршрутам, чтобы быстрее отзываться на вызовы, услуги аренды будут предоставлять самые разные компании, от специализированных в этой области до просто крупных предприятий или гостиниц. Дешевые службы такси сделают владение персональным автомобилем, который используется только 1-2 часа в день, невыгодным. Также могут исчезнуть другие виды общественного транспорта, такие как автобусы, трамваи, метрополитен.

Услуги по аренде беспилотных грузовиков для предприятий, заменят сегодняшние услуги по грузоперевозкам и фрахту. Так, шведская компания Einride сообщила, что разработанные её инженерами самоуправляемые грузовые фургоны поступят в продажу уже этой осенью. Самоходный транспорт сможет самостоятельно перемешаться по дорогам общего пользования без вмешательства водителя. Компания разработала маршрут между городами Гётебург и Хельсигборг, по которому уже осенью будут курсировать двести беспилотных грузовиков.

Поезд наиболее удобный вид транспорта для автоматизации. Поезд не может отклониться от маршрута и количество нештатных ситуаций, которые могут произойти в дороге, достаточно невелико. Ещё более удобен в этом плане метрополитен, где движение осуществляется в изолированном пространстве. В отличие от других видов транспорта, роботизация поездов не создает почти никаких правовых и этических проблем.

Активные испытания беспилотных поездов проводились в ряде стран еще в конце 1940-х годов. А первые образцы автомашиниста для поездов пригородного сообщения за рубежом появились в середине 1960-х, например, в Сан-Франциско (США).

Сейчас беспилотные пассажирские поезда курсируют в 20-странах мира. В первую десятку самых протяженных беспилотных железнодорожных линий входят такие города, как Дубай (протяжённость 80 км), Ванкувер (68 км), Сингапур (65 км), далее следуют Лилль, Пусан, Париж, Куала-Лумпур, Тулуза; далее Тайбэй и Токио (по 25 км). В Ванкувере действует система лёгкого метро SkyTrain. Это самая протяжённая в мире система скоростного транспорта с полностью автоматизированным управлением. В копенгагенской подземке в поездах метро нет машиниста, а управление происходит благодаря полностью автоматизированной системе ATC.

В Австралии горнодобывающая и металлургическая компания Rio Tinto в рамках проекта AutoHaul были созданы несколько беспилотных грузовых составов, разработчики собираются запустить беспилотные поезда в 2018 году. До этого поезда на автопилоте ездили в сопровождении машинистов-контролёров, сами составы управлялись удалённо и прошли, таким образом, около ста километров. Если проект окажется удачным, в Rio Tinto планируют запустить первый в мире беспилотный грузовой поезд дальнего следования.

Степень автоматизации управления кораблями в настоящее время достаточно высокая. На кораблях потребность в экипаже снижается и уже сейчас многие крупные суда, перевозящие по 10 тысяч контейнеров, управляются экипажем в 30 человек и меньше.

Разработки беспилотных кораблей начались совсем недавно, и пока что опытные образцы проходят тестирование.

Первый в мире беспилотный грузовой корабль под названием «Яра Биркеланд» на электрической тяге начнет курсировать в 2018 году, поставляя удобрения по 37-мильному маршруту у южного побережья Норвегии. По современным стандартам, электрический корабль будет небольшим — на 100-150 контейнеров. По данным Wall Street Journal, он будет стоить $25 млн., что примерно в три раза больше, чем обычный корабль такого же размера, но сэкономит до 90% ежегодных операционных расходов за счет отсутствия топлива и экипажа.

На полностью автономное плавание «Яра Биркеланд» перейдет поэтапно. Сначала автопилот будет страховать бортовой экипаж, а удаленно судно начнет управляться с 2020 года.

Японские кораблестроительные и грузовые компании планируют вывести первые беспилотные корабли через 8 лет. А к 2035 году грузовое судно с автономным управлением обещает выпустить Rolls-Royce.

Критической сложностью на пути к полной автоматизации флота является необходимость передавать с корабля на берег большие объемы данных. Отсутствие канала с необходимой пропускной способностью было главным вызовом. Новое поколение спутников обещает решить эту проблему дешево и качественно. Помимо этого необходимо изменить законодательство и придумать способы защиты от пиратства.

В заключительной части будет дана общая оценка влияния автоматизации на мировую экономику.

Источник