- Кефалогематома — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы кефалогематомы

- Патогенез кефалогематомы

- Классификация и стадии развития кефалогематомы

- Осложнения кефалогематомы

- Диагностика кефалогематомы

- Лечение кефалогематомы

- Прогноз. Профилактика

- Кефалогематома

- Общие сведения

- Патогенез

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Анализы и диагностика

- Лечение кефалогематомы

Кефалогематома — симптомы и лечение

Что такое кефалогематома? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Месяцев С. О., остеопата со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Актуальной темой на сегодняшний день остаются осложнения перинатального (околородового) поражения плода. Одним из осложнений родовой деятельности является родовой травматизм, в частности — кефалогематома.

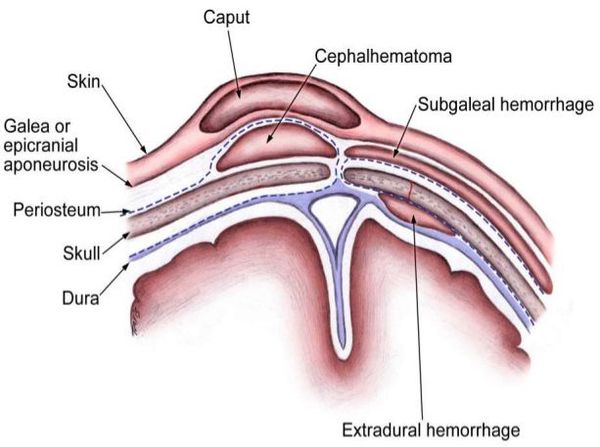

Кефалогематома — это кровоизлияние, локализованное в своде черепа, возникающее под надкостницей в результате сдавления и смещения тканей и костей черепа во время родов. Данное осложнение при родах возникает в 1-3,2% случаях, в зарубежной литературе такой показатель достигает 4%. [1] Вопрос об истинной причине возникновения кефалогематомы остаётся открытым и носит мультифакторный характер.

Немаловажные причины образования кефалогематом (согласно результатам отечественных исследований) — совокупность следующих внутриутробных (пренатальных) факторов:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-признаки врождённой инфекции;

- умеренная преэклампсия и уреаплазмоз;

- умеренная преэклампсия и хроническая плацентарная недостаточность.

Существует предположение о влиянии на образование кефалогематом определённых препаратов, которые беременные принимают по профилактическому назначению в женской консультации или по собственному усмотрению. [2]

К другим причинам возникновения данного заболевания относятся сочетания болезней и синдромов, которые возникают при беременности, но не относятся к гинекологическим патологиям:

- хронический пиелонефрит и врождённые пороки развити (ВПР) мочеполовой системы у матери;

- хронический бронхит и хроническая железодефицитная анемия;

- тромбофилия и хронический пиелонефрит;

- анемия при беременности и ВПР мочеполовой системы у матери.

Также причинами образования кефалогематомы являются совокупности факторов осложнения беременности:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-маркеры внутриутробной инфекции;

- умеренной преэклампсия и хроническая почечная недостаточность.

Помимо дородовых причин существуют факторы, увеличивающие риск появления кефалогематомы во время родовой деятельности:

- первые роды;

- быстрые и стремительные роды;

- обвитие шеи плода пуповиной. [3]

Симптомы кефалогематомы

Кефалогематома проявляется как безболезненное образование на костях свода черепа с валикообразным уплотнением по переферии. Возникшей гематоме характерен симптом флюктуации — скопления крови в полости. Данное образование не пульсирующее, однако при нажатии на него ощущается пульсация и перемещение крови. Гематома имеет чёткие границы в пределах одной кости. При пальпации — упругая. Реже возможно появление множественных кефалогематом, которые поражают несколько участков головы.

Появляются данные симптомы в течение 2-3 часов после рождения либо в течение 2-3 суток. Они обнаруживаются неонатологом или педиатром в первые дни патронажа.

Патогенез кефалогематомы

Травма возникает в связи одновременным смещением (отслойкой) кожи и надкостницы, а также разрывом сосудов в момент прохождения головы ребёнка через родовые пути. В результате возникает кровотечение, которое постепенно заполняет образовавшуюся полость. В связи с таким характером кровотечения опухоль может увеличиваться в размерах на протяжении 2-3 дней независимо от того, проявилась она до или после рождения.

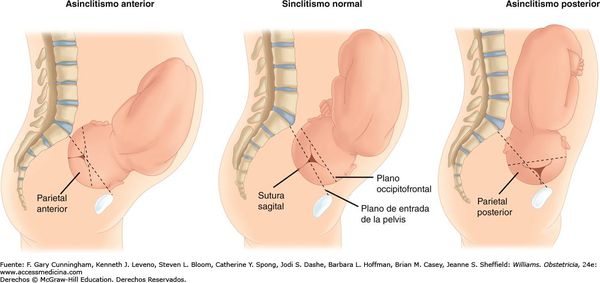

Основной причиной травмирования головки ребёнка является асинклитизм — неправильное положение головки плода относительно входа или полости малого таза. В таком случае головка (по стреловидному шву) отклонена от срединной линии таза к крестцу (передний асинклитизм) или лону (задний асинклитизм). При этом теменные кости расположены одна ниже другой.

Данная аномалия может возникнуть по причине расслабленного состояния брюшной стенки и нижней части матки, а также её появление зависит от размера готовки плода и состояния таза матери (суженный, плоский таз) и его угла наклонения.

Классификация и стадии развития кефалогематомы

По количеству возникших гематом различают:

- одиночную кефалогематому;

- множественные кефалогематомы.

По размеру кефалогематомы бывают (при множественных образованиях их объём суммируется):

- гематомы I степени — диаметром до 4 см;

- гематомы II степени — 4,1-8 см;

- гематомы III степени — от 8,1 см.

По локализации образования выделяют:

- лобную гематому;

- теменную гематому;

- височную гематому;

- затылочную гематому.

По наиболее частым вариантам повреждения выделяют кефалогематомы:

- с переломом костей черепа (подлежащим и отдалённым);

- с повреждением головного мозга;

- с неврологической симптоматикой (очаговой и общемозговой). [4]

Осложнения кефалогематомы

Редким осложнением кефалогематомы является инфицирование гематомы, которое происходит при хирургическом вмешательстве — удалении содержимого кефалогематомы (пункционная аспирация). Данное осложнение очень редко возникает в лечебной практике в связи с нечастым проведением данной операции.

Хирургическое лечение кефалогематом диаметром более 6 см показано из‑за опасности в дальнейшем оссификации гематомы, что может привести к деформации черепа.

У детей с такими гематомами в неонатальном периоде возникали такие осложнения как желтуха и анемия. [5]

Крайне редким осложнением кефалогематом является остеолизис костей черепа новорождённого — проявляется разрушением костной ткани [6] и считается показанием к проведению хирургического вмешательства.

Диагностика кефалогематомы

Диагностика кефалогематом не представляет сложности и выявляется, как описывалось выше, в течение 2-3 часов или двух суток после рождения. Подтверждается с помощью УЗИ мягких тканей головы, при котором выявляется наличие крови между надкостницей и костями свода черепа.

Возможные очаги повреждения в мозге и эхонегативную зону определяют с помощью нейросонографии.

К методам первичной диагностики относится рентгенологическое исследование костей черепа без введения контрастного вещества кефалогематома — краниография. С её помощью можно исключить костные повреждения и переломы.

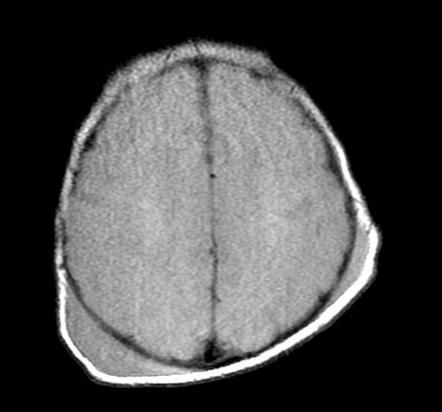

Также проводится мультиспиральная КТ, при которой диагностируются явления оссификации кефалогематомы или остеолизиса с образованием дефекта кости.

Лечение кефалогематомы

Лечение кефалогематомы носит в большинстве случаев охранительный характер и предполагает:

- кормление ребёнка сцеженным молоком около 3-4 дней;

- назначение противовоспалительной терапии — трёхдневный приём глюконата кальция и витамина К на 3 дня, способствующий более быстрому разрешению гематомы.

При отсутствии выраженного уменьшения кефалогематомы на протяжении 10-12 дней ребёнок должен быть осмотрен детским хирургом (но не позднее 15 дней с момента рождения). Осмотрев пациента и оценив состояние гематомы, врач принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Если же кефалогематома уменьшилась, то хирургическое вмешательство не требуется.

Хотя возникновение кефалогематом — достаточно распространённое явление, всё же на сегодняшний день не существует единой схемы и единого представления при определении показаний к применению хирургического (пункционного) метода лечения. Несмотря на это данная терапия является весьма эффективным способом избавления от кефалогематом, так как препятствует оссификации и дальнейшему осложнению образования. [7]

Перед началом операции проводят общеклиническое обследование, краниографию, нейросонографию. В случае отсутствия противопоказаний согласно результатам обследований проводится пункция кефалогематомы.

После того, как пациента выписали, на следующие сутки участковый педиатр посещает его. Спустя 7-10 дней необходимо пройти контрольный осмотр у детского хирурга в поликлинике. В дальнейшем диспансерном наблюдении дети с кефалогематомой после пункционного лечения не нуждаются. [8]

Однако бывают случаи, когда заболевание обнаруживается только после выписки из род. дома. В таком случае следует обратиться к педиатру и придерживаться выжидательной тактики.

Прогноз. Профилактика

Прогноз для ребенка благоприятный, особенно при малых размерах кефалогематом. Единственный возможный дефект — косметический — может возникнуть в связи с оссификацией содержимого. Однако со временем он будет незаметен, так как его можно будет обнаружить только при прощупывании (незначительные бугры).

Профилактика возникновения кефалогематом у детей заключается прежде всего в профилактике осложнений и заболеваний у женщин в период беременности и их подготовке к родам. Это связано с тем, что процент рождаемости детей с такими травмами как кефалогематома достаточно велик по причине патологии беременности и родов. [9]

Применением антитромботических средств при риске невынашивания беременности, плацентарной недостаточности, позднем гестозе следует проводить курсами, а не беспрерывно, с отменой этих препаратов в 36 недель. [5]

Источник

Кефалогематома

Общие сведения

Кефалогематома – это состояние, при котором происходит кровоизлияние, локализующееся между надкостницей и наружной поверхностью костей черепа. Эта опухоль образуется сразу после рождения малыша, ограничивается краями определенной кости черепа и исчезает, в зависимости от индивидуальных особенностей, через 3-8 недель. Это состояние относят к родовым травмам младенца. Внешне выражена припухлостью в области головы. Случается подобное, по статистике, в 3-5 случаях на 1000 младенцев. Код болезни по МКБ-10 — Р12.0.

Образуется кефалогематома во время порождения через родовые пути головки младенца в связи со смещением кожи с надкостницей. Как следствие, разрываются сосуды, которые располагаются между кожей и надкостницей, и образуется участок, заполненный кровью. В этом «кармане» может быть от 5 до 150 мл крови, которая долго остается в жидком состоянии, так как для ее сворачивания у новорожденного не хватает факторов свертывания.

Патогенез

Кефалогематома – последствие повреждения мягких тканей в процессе родов. Суть механизма этой травмы в том, что в процессе прохождения по родовым путям головки ребенка кости его черепа сдавливаются, мягкие ткани смещаются, и сосуды подкостницы разрываются. Когда сухожильный шлем вместе с кожей двигается, происходит натяжение фиброзных волокон, которые соединяют его с надкостницей. Сильное механическое воздействие провоцирует повреждение мелких сосудов надкостницы, и кровь из них изливается в поднадкостничное пространство. Как следствие, образуется кефалогематома.

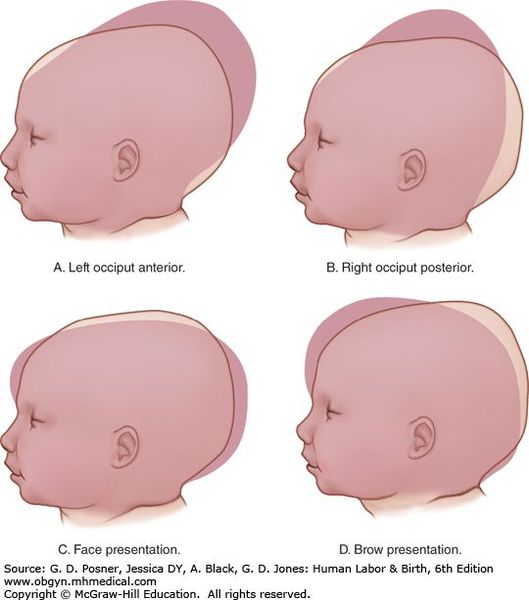

Еще недавно специалисты полагали, что главная причина этого состояния у младенцев – это патологические роды. Однако медицинская статистика фиксирует увеличение количества случаев этого диагноза в последние годы, причем, это происходит и у детей, появившихся на свет в физиологических родах. Поэтому развитие кефалогематомы в настоящее время связывают с разными факторами, в частности с неправильным положением и предлежанием плода, его крупными размерами, диабетической фетопатией. Также эта патология может быть связана с разнообразными осложнениями течения беременности, наложением во время родов акушерских щипцов и применением вакуум-экстракции.

Классификация

Кефалогематомы подразделяются по некоторым критериям.

По размеру поднадкостничного кровоизлияния:

- Первая степень– диаметром 4 см и менее.

- Вторая степень – диаметром от 4,1 до 8 см.

- Третья степень – более 8 см.

Если у младенца диагностированы множественные кефалогематомы, то специалист оценивает общую площадь кровоизлияний.

По сочетанию с другими возможными повреждениями:

- с повреждением головного мозга (отек мозга или кровоизлияние в мозг, эпидуральная гематома);

- с переломом костей черепа;

- с неврологическими симптомами (очаговая и общая мозговая симптоматика).

По локализации кефалогематомы:

- теменная– встречается чаще всего;

- лобная и затылочная – встречаются реже;

- височной кости – в очень редких случаях.

С точки зрения положения:

- левосторонняя;

- правосторонняя;

- двухсторонняя.

- очаговая– выглядит как поднадкостничное возвышение, может иметь разные размеры;

- распространенная– распространяется на одну кость черепа и за линию швов не выходит;

- смешанная– у одного пациента сочетается несколько кефалогематом.

Причины

Образование кефалогематомы может быть связано и с плодом, и с матерью.

Причины, связанные с плодом:

- диабетическая фетопатия;

- крупный плод;

- предлежание плода, его неправильное положение;

- пороки развития (гидроцефалия);

- переношенный плод – кости в таком случае становятся слишком твердыми и не позволяют головке трансформироваться в процессе родов.

Причины, связанные с матерью:

- вакуум-экстракция плода и наложение акушерских щипцов – подобные методы применяются очень редко;

- дискоординация родовых сил;

- затяжной или стремительный родовой процесс;

- слишком узкий таз матери и широкая головка плода;

- перенесенные травмы таза, экзостозы тазовых костей;

- возраст роженицы старше 35 лет.

Возможно и гипоксическое происхождение кефалогематомы – она может возникнуть вследствие обвития или передавливания пуповиной, большого количества слизи в дыхательных путях ребенка, западения языка.

Симптомы

Кефалогематома у новорожденных становится заметной на второй-третий день, когда спадает родовая опухоль.

Фото кефалогематомы у новорожденных

С первого дня размеры кровоизлияния увеличиваются, так как у новорожденных недостает свертывающих факторов крови, следовательно, на протяжении длительного времени она остается жидкой, и поврежденные сосуды не тромбируются кровяными сгустками. Как отмечает педиатр Комаровский о кефалогематоме на голове у новорожденных, ее размеры зависят от того, насколько сильным было кровотечение.

Особенно выражены симптомы кефалогематомы на второй-третий день после того, как младенец появился на свет. Ее отличительной особенностью является именно постепенное увеличение в эти дни. Головка у ребенка становится асимметричной ввиду появления образования.

Если попробовать это образование на ощупь, оно будет упругим, а при несильном давлении на него чувствуется, как перемещается жидкость. Кожа над ним не изменена, упругая.

Под надкостницей может быть от 5 до 150 мл крови. Соответственно, если кефалогематома маленькая, то она уменьшается примерно через неделю после появления, при этом никаких вмешательств не требуется.

Если кефалогематома изолированная, самочувствие ребенка остается нормальным. Если же она сочетается с другой патологией, то у младенца отмечается неврологическая симптоматика. В большинстве случаев отмечается угнетение функции ЦНС, что проявляется вялой реакцией на действие возбудителей, плохой выраженностью рефлексов.

В некоторых случаях возможно проявление сильного возбуждения ЦНС по типу гидроцефального или гипертензивного комплекса симптомов.

Если размер образования большой или у ребенка нарушена свертываемость крови, и самостоятельное уменьшение кефалогематомы не происходит, вероятна анемия, оссификация, резорбционная гипербилирубинемия, инфицирование гематомы.

При кефалогематомах больших размеров происходит быстрый гемолиз эритроцитов, вследствие чего наблюдается желтоватый оттенок кожи и слизистых в первые дни жизни малыша. Желтуха в таком случае сохраняется в течение 10 и больше дней.

Иногда там, где локализируется образование, отмечается перелом (трещина) кости.

Анализы и диагностика

В процессе установления диагноза проводят дифференциальную диагностику с родовой опухолью, мозговой грыжей, кровоизлиянием под апоневроз. Если речь идет о неосложненной кефалогематоме, врач, прежде всего, руководствуется данными осмотра. В таком случае установить диагноз несложно, если провести осмотр головы и обнаружить характерные признаки заболевания.

Клиническая картина кефалогематомы неспецифична, более выраженными являются симптомы поражения нервной системы.

Кроме того, в процессе диагностики при необходимости применяются следующие методы:

- компьютерная томография – применяют, если есть подозрение на повреждение тканей головного мозга;

- ультразвуковое исследование – дает возможность узнать, нет ли перелома черепной кости, мозговой грыжи, а также определить размеры опухоли;

- краниография в прямой и боковой проекциях – позволяет исключить повреждения костей;

- мультиспиральная КТ;

- нейросонография– позволяет определить наличие повреждений в головном мозге.

Лечение кефалогематомы

Источник