- Дело Рашкина — старт большой кампании Кремля против коммунистов

- Сергей Удальцов: Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах

- Путь длиной в девять лет. Как Польша избавилась от коммунистов

- «Связать руки авантюристам»

- Новое в блогах

- Как Польша избавилась от коммунистов — пример для Беларуси

- «Связать руки авантюристам»

- «Молот против тоталитарной системы»

- Круглый стол в Польше

- Слом режима и торжество демократии

Дело Рашкина — старт большой кампании Кремля против коммунистов

Сергей Удальцов: Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах

Инцидент с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого в ночь на 29 октября задержали в саратовском лесу якобы за незаконную охоту на лося, на мой взгляд, знаменует собой начало новой массированной атаки Кремля на коммунистов. И, без сомнений, этого стоило ожидать.

Успех КПРФ и команды лево-патриотических сил на прошедших парламентских выборах, когда кандидаты от компартии, вопреки колоссальным усилиям властной вертикали и всевозможным фальсификациям, показала очень достойный результат. По планам Администрации Президента, на этих выборах КПРФ должна была получить не более 14−15% по спискам, а всего — не более 45−47 мандатов в Госдуме. Однако реальная поддержка коммунистов со стороны избирателей оказалась настолько высокой, что полностью «спрятать» ее при помощи фальсификаций не получилось, поэтому пришлось «давать» коммунистам гораздо больше мандатов, чем хотелось партии власти.

Понятно, что при помощи электронного голосования (ДЭГ) и других махинаций фальшивое «конституционное большинство» единороссам все же «натянули», но серьезный осадок остался, так как, с моральной точки зрения, после этих выборов коммунисты серьезно укрепились, а в перспективе могут еще больше увеличить свой политический капитал. К тому же, представители левых сил не смирились с наглым обманом, к чему их так настойчиво призывал господин Володин, и пошли в суды с обжалованием нарушений во время голосования, а самое главное — посмели организовывать (о, ужас!) акции протеста «за честные выборы». И хотя, по многим причинам, поднять мощную протестную волну, аналогичную «болотным» акциям 2011−2012 годов, на этот раз не удалось, в Кремле все равно сильно напряглись.

В этой ситуации было очевидно, что злопамятные силовики постараются отомстить коммунистам. Буквально пару недель назад на совещании лево-патриотических сил я заявил о том, что в ближайшее время следует ожидать серьезных провокаций против лидеров нашей коалиции, которые будут направлены на дискредитацию КПРФ, а также на раскол широкого фронта коммунистов и патриотов. И что удар, в первую очередь, будет нанесен по тем людям, кто, несмотря на все надуманные и лицемерные коронавирусные запреты, поддерживает уличную протестную активность. К сожалению, этот провокационный удар не заставил себя долго ждать.

Вообще, нужно вновь подчеркнуть, что уличный протест еще со времен «болотных» событий является главной фобией Путина и его окружения. Они понимают, что можно сфальсифицировать выборы, заткнуть рот журналистам, закрыть оппозиционные СМИ, держать под контролем суды и прокуратуру, но противостоять многотысячным уличным демонстрациям и митингам крайне сложно. Разгоны мирных акций протеста и массовые задержания влекут за собой большие издержки для властей — как в моральном, так и в материальном плане, а также подрывают монолитность системы. Поэтому за последние 10 лет главные репрессивные удары власти наносили именно по тем политическим и общественным деятелям, которые, помимо других форм политической борьбы, делали ставку на уличный протест.

Мы с Леонидом Развозжаевым по сфабрикованному уголовному делу были «записаны» в организаторы мифических «беспорядков» на Болотной площади в 2012 году и получили тюремные сроки именно потому, что продолжали организовывать массовые Марши миллионов в тот момент, когда «благоразумные» оппозиционеры уже отошли от протестной активности. Именно за призывы к непримиримому уличному протесту в конце концов упрятали за решетку Алексея Навального. Уголовное дело против Николая Платошкина появилось именно в тот момент, когда он стал призывать к проведению уличных акций протеста весной 2020 года, хотя до этого власти достаточно спокойно наблюдали за его активностью в интернете. И таких примеров еще много.

Поэтому тот факт, что сейчас объектом кремлевской атаки стал именно Валерий Рашкин, совершенно не удивляет. Я не могу на данный момент давать какие-то юридические оценки всей этой истории с тушей лося в багажнике, однако совершенно очевидно, что в последнее время Рашкин был в разработке спецслужб — с использованием прослушки телефонов, наружного наблюдения и активации «кротов» в рядах самой компартии. Против него целенаправленно готовилась провокация. И это, по логике Кремля, вполне закономерно, потому что именно Рашкин в связи с коронавирусным запретом на проведение митингов в последние месяцы стал фактически единственным человеком, кто мог (как депутат Госдумы по общегородскому списку) собирать уличные встречи с избирателями в центре Москвы. И именно на встречу с Рашкиным собирались 25 сентября граждане, возмущенные грубым обманом на выборах в Госдуму. Это, видимо, стало последней каплей, после чего в отношении Рашкина была дана команда «фас!».

То рвение, с которым кремлевские пропагандисты накинулись на лидера московских коммунистов, показывает, что из этой «лосиной» истории власти постараются выжать максимум — вплоть до лишения Рашкина депутатского мандата, уголовного преследования, а также попыток внести раскол в ряды лево-патриотических сил. Характерно, что уже сейчас некоторые псевдооппозиционные блогеры заверещали о том, что провокацию с Рашкиным осуществили с ведома руководства КПРФ, которое якобы таким образом хочет устранить неудобного конкурента в борьбе за лидерство в партии. И такой бездоказательной грязи, уверяю вас, в эфир в ближайшее время выльется еще немало.

Репрессивная тактика Кремля понятна. Коммунисты на старте так называемого «транзитного» периода, во время которого Путин или намерен продлить свои президентские полномочия на новый срок, или передать «трон» так называемому преемнику, угрожающим образом укрепились. Поэтому и становятся главной мишенью силового давления. К тому же, после выборов, в ходе которых власти в очередной раз выдали избирателям миллион прекрасных обещаний, российских граждан опять ждет жесткое разочарование. Уже внесенный в Госдуму и принятый в первом чтении при помощи «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» проект бюджета на 2022−2024 годы свидетельствует о том, что никакого реального «левого поворота» даже не предвидится. В этом проекте предусмотрено, например, что на 17% (или на 450 млрд. рублей) вырастут расходы на «обеспечение безопасности» (то есть, на финансирование силовых структур), при этом расходы на социальную политику сокращаются на 370 млрд. рублей, на медицину и здравоохранение — на 100 млрд. рублей (и это на фоне коронавируса!), расходы по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» — на 150 млрд. рублей. И далее в том же духе.

Власти прекрасно понимают, что новый пакет антисоциальных законов в совокупности с дальнейшим падением уровня доходов граждан и неэффективными мерами государства по борьбе с коронавирусом могут в недалекой перспективе вызвать сильный всплеск народного недовольства, который грозит перерасти в массовые уличные выступления. Неудивительно, что в этой ситуации пошла активная охота на потенциальных лидеров этого протеста.

Убежден, что всем представителям оппозиции, а особенно — команды лево-патриотических сил, сейчас нужно максимально повысить бдительность, остерегаться провокаций и, как говорится, переходить улицу только на зеленый свет. Также нам всем надо проявить солидарность, встать на защиту товарищей, подвергающихся атакам властей, противодействовать попыткам внесения раскола в наши ряды. И, конечно, левым силам нельзя уходить с улиц, как бы этого не хотели в Кремле. Несмотря на все запреты и ограничения, при помощи 57 депутатов-коммунистов, прорвавшихся в новую Госдуму, необходимо и дальше проводить уличные встречи по самым острым социальным и политическим вопросам. Именно этого ждут от нас граждане, которые оказали поддержку коммунистам на прошедших выборах.

Ну и, конечно, самим гражданам надо проявлять больше активности, чтобы призывы оппозиционных депутатов не повисали в воздухе. Ближайшая возможность для демонстрации такой активности — протестные мероприятия 7 ноября, которые пройдут во многих городах страны с требованиями коренных социалистических реформ, пересмотра итогов сфальсифицированных выборов и прекращения силового подавления в отношении оппозиции. Да, в связи с коронавирусом, в основном это будут встречи с депутатами и возложения цветов. Но если даже такой формат акций наполнить массовостью, то это будет лучшим ответом на всем кремлевские репрессии и провокации.

Источник

Путь длиной в девять лет. Как Польша избавилась от коммунистов

В эти месяцы исполняется 40 лет с начала в Польше событий, которые в конечном счете привели к эпохальным изменениям не только в стране, но и во всей Восточной Европе. 17 сентября 1980 года в Гданьске был образован первый в странах социалистического блока независимый профсоюз, получивший название «Солидарность». Тогда его победа казалась близка: на волне массового забастовочного движения, в котором участвовали миллионы, Польшу охватила настоящая эйфория. Однако реальность оказалась сурова. Через военное положение, репрессии инакомыслящих, избиения и убийства, жесточайший экономический кризис и новые забастовки страна пришла к общественному компромиссу лишь через девять лет. Правда, в итоге демонтаж прогнившей социалистической системы, искусственно продлевавшей себе жизнь, был стремительным. Onliner уже рассказывал об опыте экономических преобразований в Польше. Настало время понять, как наши соседи трансформировали свое политическое устройство, перейдя от авторитарной диктатуры к многопартийной демократии.

«Связать руки авантюристам»

Все началось в 1980 году. Десятилетнее правление Эдварда Герека (партийный босс польских коммунистов) подошло к своему бесславному концу. Чтобы создать иллюзию общественного благоденствия, заполнить полки продуктами и товарами народного потребления, Герек и его соратники не нашли ничего лучше, как набрать кредитов. Причем взять их решили у западных стран, а не у обычно все прощавших соратников по соцлагерю, прежде всего СССР. Когда наступил час расплаты и капиталистические кредиторы предъявили счета, у мудрой номенклатуры Польской народной республики не осталось иных вариантов, кроме как резко поднять цены на основные продукты питания, в первую очередь мясо. Поляки, имевшие большой опыт забастовок, терпеть очередное издевательство любимой партии не стали. В июле начались стачки на предприятиях Люблинского воеводства, а в августе протестное движение перекинулось на Балтийское побережье, прежде всего в Гданьск, где и приняло массовый характер.

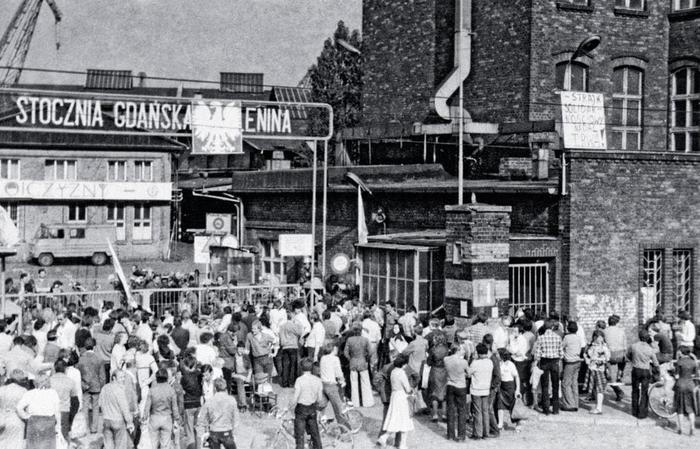

Центром забастовки стала гданьская судоверфь имени Ленина, а ее лидером — уволенный с предприятия электрик Лех Валенса. Польское руководство, в котором сторонники компромисса боролись с представителями т. н. партийного «бетона», ортодоксами-сталинистами, не могло определиться, как в такой ситуации быть. Хаотические метания властей в конце концов закончились сменой Эдварда Герека на Станислава Каню и организационным оформлением многочисленных стачечных комитетов страны в единую организацию «Солидарность», ставшую первым независимым от властей профсоюзом в социалистическом лагере. 17 сентября было объявлено о его создании, а 10 ноября новое руководство ПНР было вынуждено легализовать его деятельность.

Это были месяцы народной эйфории. За полтора года деятельности «Солидарности» в нее вступили 9 миллионов человек, то есть четверть всего населения страны и около 80% всех занятых в промышленности. Была ослаблена цензура, широкие массы впервые активно включились в общественное обсуждение возможных реформ: политических и экономических. Однако это была вовсе не оттепель, а замах дубинки, за которым последовал удар.

«Солидарность» и ее члены входили во вкус. Видя, что власти идут на уступки, профсоюз активизирует стачечное движение, а забастовки начинают принимать политический характер. Помимо этого формируются альтернативные оппозиционные движения: на левом их фланге находилась, например, подпольная Польская социалистическая партия труда, а крайний правый край спектра был занят «пилсудчиками» из Конфедерации независимой Польши. Все это бурление и отсутствие какого-либо спада в протестах усилило позиции сталинистского «бетона» в ПОРП (Польская объединенная рабочая партия, местная КПСС), выступавшего за силовое подавление оппозиции. К осени 1981 года ситуация в ПНР предельно обострилась. Забастовки и манифестации случались все чаще, власти реагировали на них все жестче. Стало очевидно, что впереди или открытое противостояние, или превентивный разгром протестующих и их организаций с помощью силовых структур.

Источник

Новое в блогах

Как Польша избавилась от коммунистов — пример для Беларуси

Да. Нам бы, белорусам, такую батарейку — «Солидарность» и отчаянного электрика, сменившего систему

Впрочем, наши электрички не хуже

В эти месяцы исполняется 40 лет с начала в Польше событий, которые в конечном счете привели к эпохальным изменениям не только в стране, но и во всей Восточной Европе. 17 сентября 1980 года в Гданьске был образован первый в странах социалистического блока независимый профсоюз, получивший название «Солидарность». Тогда его победа казалась близка: на волне массового забастовочного движения, в котором участвовали миллионы, Польшу охватила настоящая эйфория. Однако реальность оказалась сурова. Через военное положение, репрессии инакомыслящих, избиения и убийства, жесточайший экономический кризис и новые забастовки страна пришла к общественному компромиссу лишь через девять лет. Правда, в итоге демонтаж прогнившей социалистической системы, искусственно продлевавшей себе жизнь, был стремительным. Onliner уже рассказывал об опыте экономических преобразований в Польше. Настало время понять, как наши соседи трансформировали свое политическое устройство, перейдя от авторитарной диктатуры к многопартийной демократии.

«Связать руки авантюристам»

Все началось в 1980 году. Десятилетнее правление Эдварда Герека (партийный босс польских коммунистов) подошло к своему бесславному концу. Чтобы создать иллюзию общественного благоденствия, заполнить полки продуктами и товарами народного потребления, Герек и его соратники не нашли ничего лучше, как набрать кредитов. Причем взять их решили у западных стран, а не у обычно все прощавших соратников по соцлагерю, прежде всего СССР. Когда наступил час расплаты и капиталистические кредиторы предъявили счета, у мудрой номенклатуры Польской народной республики не осталось иных вариантов, кроме как резко поднять цены на основные продукты питания, в первую очередь мясо. Поляки, имевшие большой опыт забастовок, терпеть очередное издевательство любимой партии не стали. В июле начались стачки на предприятиях Люблинского воеводства, а в августе протестное движение перекинулось на Балтийское побережье, прежде всего в Гданьск, где и приняло массовый характер.

Центром забастовки стала гданьская судоверфь имени Ленина, а ее лидером — уволенный с предприятия электрик Лех Валенса. Польское руководство, в котором сторонники компромисса боролись с представителями т. н. партийного «бетона», ортодоксами-сталинистами, не могло определиться, как в такой ситуации быть. Хаотические метания властей в конце концов закончились сменой Эдварда Герека на Станислава Каню и организационным оформлением многочисленных стачечных комитетов страны в единую организацию «Солидарность», ставшую первым независимым от властей профсоюзом в социалистическом лагере. 17 сентября было объявлено о его создании, а 10 ноября новое руководство ПНР было вынуждено легализовать его деятельность.

Это были месяцы народной эйфории. За полтора года деятельности «Солидарности» в нее вступили 9 миллионов человек, то есть четверть всего населения страны и около 80% всех занятых в промышленности. Была ослаблена цензура, широкие массы впервые активно включились в общественное обсуждение возможных реформ: политических и экономических. Однако это была вовсе не оттепель, а замах дубинки, за которым последовал удар.

«Солидарность» и ее члены входили во вкус. Видя, что власти идут на уступки, профсоюз активизирует стачечное движение, а забастовки начинают принимать политический характер. Помимо этого формируются альтернативные оппозиционные движения: на левом их фланге находилась, например, подпольная Польская социалистическая партия труда, а крайний правый край спектра был занят «пилсудчиками» из Конфедерации независимой Польши. Все это бурление и отсутствие какого-либо спада в протестах усилило позиции сталинистского «бетона» в ПОРП (Польская объединенная рабочая партия, местная КПСС), выступавшего за силовое подавление оппозиции. К осени 1981 года ситуация в ПНР предельно обострилась. Забастовки и манифестации случались все чаще, власти реагировали на них все жестче. Стало очевидно, что впереди или открытое противостояние, или превентивный разгром протестующих и их организаций с помощью силовых структур.

В 22:30 12 декабря 1981 года по всей Польше отключили телефонную связь. В полночь улицы и площади польских городов заняла военная техника. В общей сложности было задействовано до 80 тыс. военнослужащих и 30 тыс. сотрудников МВД, 1750 танков и больше 10 тыс. единиц другой военной техники. В шесть утра 13 декабря по радио и телевидению началась трансляция выступления генерала Войцеха Ярузельского, к тому времени сменившего Станислава Каню на посту 1-го секретаря ЦК ПОРП. Он объявил о введении в стране военного положения и переходе всей полноты власти к Военному совету национального спасения (WRON, пол. «ворона»). В частности, Ярузельский заявил:

«Надо связать руки авантюристам, прежде чем они столкнут Отчизну в пучину братоубийственной войны».

Генерал Ярузельский объявляет о введении военного положения в Польше

Коммунисты в лице колхоза на генерала Ярузельского не тянут, хотя назначил себя генераллисимусом

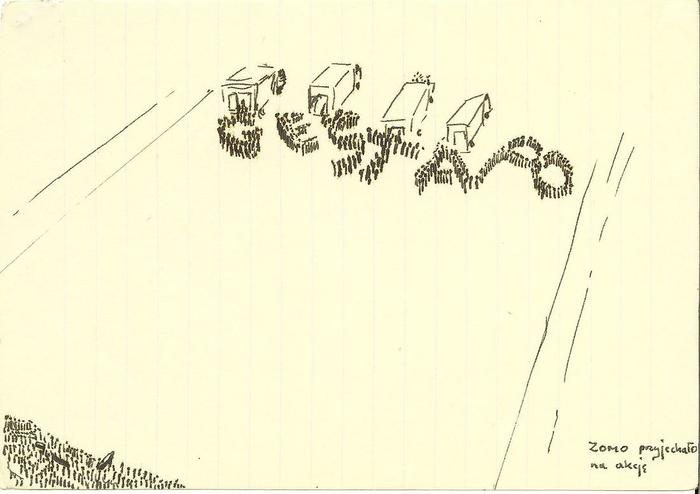

В Польше начались широкомасштабные репрессии. Тысячи активистов «Солидарности», включая большую часть их лидеров, были арестованы и «интернированы» (изолированы от общества) на долгие месяцы. Многие получили тюремные сроки. На предприятиях запрещались забастовки и деятельность профсоюзных организаций. Любое сопротивление рабочих или попытки уличных протестов жестоко подавлялись. Особую роль в силовом решении проблемы играли подразделения ЗОМО (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, «Моторизованная поддержка гражданской милиции»), по сути, милицейского спецназа. По уставу эти специально подготовленные и идеологически обработанные сотрудники МВД должны были бороться с особо опасными преступниками или помогать в борьбе со стихийными бедствиями, но по факту стали олицетворением расправ над участниками мирных протестов. Образ «зомовца» в шлеме, со щитом и дубинкой, стал популярным символом бессмысленной репрессивной политики государства. Даже само слово zomowiec до сих пор используется поляками для обозначения уже полицейской жестокости.

Подразделения ЗОМО привлекались к «умиротворению» крупнейших польских предприятий. Какими методами оно проводилось, можно судить по «усмирению» шахты «Вуек» недалеко от города Катовице, в результате которого 16 декабря 1981 года были убиты девять шахтеров.

А это Минск-2020. Все разное, кроме ОМОНа

«Молот против тоталитарной системы»

Позже Войцех Ярузельский утверждал, что все произошедшее — и военное положение, и зомовские зверства, и разгром оппозиции — были вынужденной мерой, единственным спасением от советской военной интервенции. Мол, московские танки уже лязгали своими гусеницами в надежде ворваться в Варшаву. Проверить справедливость данных утверждений сложно. Многие эксперты утверждают, что СССР, увязшему в афганском конфликте, было совсем не до вторжения в ПНР. Однако фактом остается то, что военное положение в Польше тактически было успешным. Режим ПОРП как коллективного диктатора удержался у власти на несколько дополнительных лет, хотя они были похожи скорее на затянувшуюся агонию.

Забастовки подавили, «Солидарность» не смогла открыто противостоять партии и правительству и ушла в подполье. Документально подтверждено убийство при тех или иных обстоятельствах 115 оппозиционных активистов. 22 июля 1983 года Ярузельский отменил военное положение и страна как будто вернулась к мирной созидающей жизни, продолжила уверенно смотреть в будущее. На самом же деле это была видимость стабильности. Население окончательно разочаровалось во власти, которая продолжала существовать лишь благодаря партийно-номенклатурному аппарату и верности силовиков. Все более растущее неприятие режима усугубляли и продолжившиеся точечные репрессивные акции вроде убийства офицерами спецслужб в октябре 1984 года популярного в народных массах ксендза и сторонника «Солидарности» Ежи Попелушко.

Тем временем экономическая ситуация в Польше лишь ухудшалась. В стране вовсю действовала карточная система на основные продукты питания. Внешний долг удвоился даже по сравнению с эпохой позднего Герека и достиг колоссальной для ПНР суммы в $40 млрд. Все это накладывалось на перемены в Советском Союзе, при Горбачеве увлекшемся перестройкой, ускорением, новым мышлением и гласностью и, по сути, прекратившем спонсировать варшавский режим. У народа же ничего, кроме отвращения, власть ко второй половине 1980-х уже не вызывала.

Летом 1987-го, через четыре года после отмены военного положения, по Польше вновь прокатились массовые манифестации, закончившиеся столкновениями с ЗОМО. Активные протесты продолжились и весной следующего года, вновь приняв характер массовых забастовок на крупнейших предприятиях страны. Самыми активными участниками стачечного процесса во время этой второй волны стали уже не докеры, а металлурги. Ключевой можно назвать забастовку меткомбината в городе Сталёва-Воля в августе 1988 года, которая оказалась столь масштабной, что сотрудники ЗОМО не решились ее подавлять. К концу лета всеобщая усталость народа от режима, масштаб стачек и демонстраций стали таковы, что партийное руководство в Варшаве осознало: второй раз силовым способом задавить протест уже не получится. Слишком непреодолимым стало отторжение между властью и людьми.

Единственным выходом стал компромисс между руководством ПНР и активистами «Солидарности», сумевшими в подполье сохранить свою организацию. Уже в сентябре 1988 года, вскоре после августовского цунами забастовок, в городе Магдаленка были проведены секретные переговоры между Чеславом Кищаком, министром внутренних дел Польши, ставшим основным инициатором общения, и делегацией оппозиции, в составе которой были, например, будущие президенты страны Лех Валенса и Лех Качиньский, будущий премьер Тадеуш Мазовецкий. В Магдаленке была достигнута договоренность о проведении т. н. круглого стола и, судя по всему, представителями власти были получены от оппозиции неофициальные гарантии безопасности для себя и сотрудников репрессивного аппарата. Эта негласная «индульгенция» частью польского общества осуждается до сих пор.

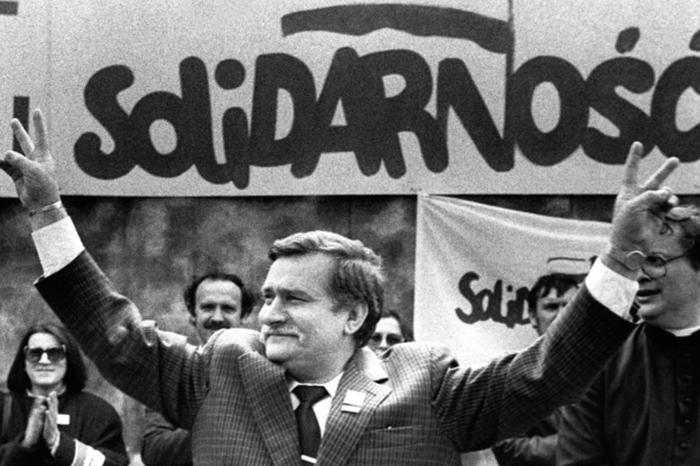

Как бы то ни было, главным является то, что круглый стол между официальным руководством Польши и «Солидарностью» на самом деле прошел в феврале — апреле 1989 года. Каждая из сторон считала его успешным для себя, но уже ближайшее будущее показало, что настоящим триумфатором стал все-таки независимый профсоюз. Как говорил еще в 1981 году один из лидеров радикального крыла организации Ян Рулевский: «„Солидарность“ должна, как огромный молот, разбивать тоталитарную систему». Пусть не сразу, пусть через тернии, но эту задачу профсоюз выполнил.

Круглый стол в Польше

и в Беларуси

Слом режима и торжество демократии

Важнейшим результатом круглого стола стало проведение уже 4 июня 1989 года новых выборов в польский парламент. Эти выборы считаются «полусвободными», потому что согласно договоренностям 65% мест в нижней палате (Сейме), которая и занималась законотворческой деятельностью, принудительно закреплялись за ПОРП и их союзниками. Тем не менее это были первые для страны послевоенного соцлагеря выборы на альтернативной основе, без фальсификаций и подтасовок. Их результат отразил массовые настроения: коммунисты были разгромлены. Представители «Солидарности» получили почти все места в верхней палате (Сенате), где депутаты избирались только на альтернативной основе, и все альтернативные места в Сейме. Коммунисты смогли взять только свою 65%-ную бронь и пост президента, который в соответствии с договоренностями круглого стола занял Ярузельский.

Столь масштабный отказ в доверии крайне деморализовал и так находившийся в отвратительном настроении партийно-государственный аппарат. После перехода на сторону оппозиции (т. е. «Солидарности») представителей партий-сателлитов ПОРП, та потеряла большинство даже в Сейме, и первый демократический кабинет министров сформировал активист оппозиции Тадеуш Мазовецкий. Правительство немедленно приступило к реформам, запустив с 1990 года в действие «план Бальцеровича». 27 января 1990 года съезд ПОРП принял решение о самороспуске, а в конце того же года президентом Польши стал лидер «Солидарности» Лех Валенса.

Больше всего во всей этой истории поражает стремительность событий. Сложно представить, как ощущали себя их непосредственные участники. Представьте, например, Валенсу. Он прошел через забастовки начала 1980-х, формирование «Солидарности», первую эйфорию от успехов и первое жестокое разочарование после фактического разгрома оппозиции во время военного положения. Потом были репрессии против него и его ближайших соратников, кто-то сел в тюрьму, кого-то уволили, кого-то избили и тот отошел от активной деятельности, кто-то и вовсе был убит. Затем случилась вторая волна забастовок, в успех которых после провала первой и верить было страшно, но вот всего через 3—4 месяца масштабных протестов перед тобой в Магдаленке сидит твой злейший враг, министр внутренних дел Кищак, тот самый, подчиненные которого избивали и убивали твоих сподвижников, и ты уже жмешь ему руку. Еще 3—4 месяца, и Валенса за круглым столом в Варшаве. Еще пару месяцев, и он голосует на первых (полу)свободных выборах, а через полгода новое правительство начинает шоковую терапию. И в конечном счете человек, еще совсем недавно подвергавшийся преследованиям, возглавляет страну. На обрушение системы, создававшейся долгими десятилетиями, понадобились считанные месяцы. Режим оказался колоссом на глиняных ногах.

И на обломках этого рухнувшего гиганта быстро выросла новая демократия. Формально многопартийная система существовала и в Польской Народной Республике. Это в Советском Союзе альтернативы КПСС и компартиям союзных республик не было, а в некоторых соцстранах видимость выбора сохранялась. Были сателлиты и у ПОРП: Объединенная крестьянская партия (действовала на селе) и Демократическая партия, предназначенная для «работы» с католиками и интеллигенцией. Эти организации получали свои квоты должностей на разных уровнях управления (например, маршалком, т. е. спикером, Сейма всегда был представитель ОКП), но были ограничены в численности и всегда признавали руководящую и направляющую роль ПОРП.

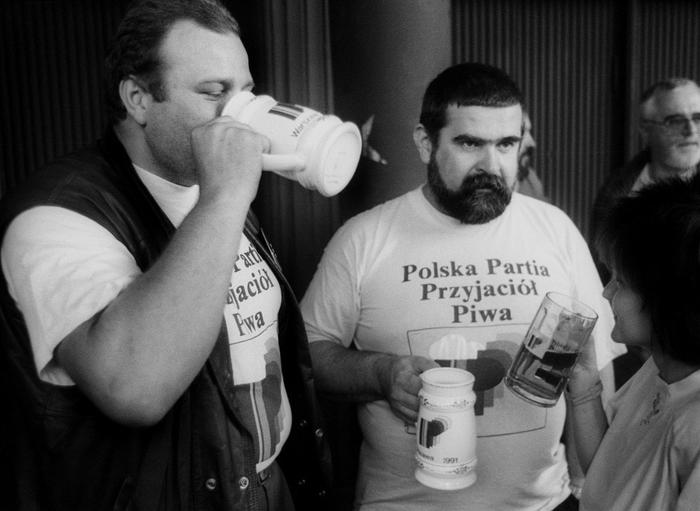

Впрочем, это была лишь иллюзия многопартийности. Настоящая же сформировалась к первым действительно свободным выборам 1991 года. Среди дюжины прошедших в Сейм партий были и совсем экзотические вроде Польской партии любителей пива. Но это была болезнь роста.

Заседание политсовета одной из новых польских партий

Не смогла перерасти в успешную партию и «Солидарность». В первые годы реформ именно бывшие кумиры из независимого профсоюза стали жертвами народного разочарования в «шоковой терапии». 1990-е и первая половина 2000-х стали для Польши эпохой доминирования левых сил. На волне ностальгии по «стабильности» и «уверенности в завтрашнем дне» (которых на самом деле не было), а также на фоне неизбежных проблем, с которыми столкнулись все постсоциалистические государства, к власти в Польше пришли наследники ПОРП, «переобувшиеся» в респектабельных европейских социал-демократов.

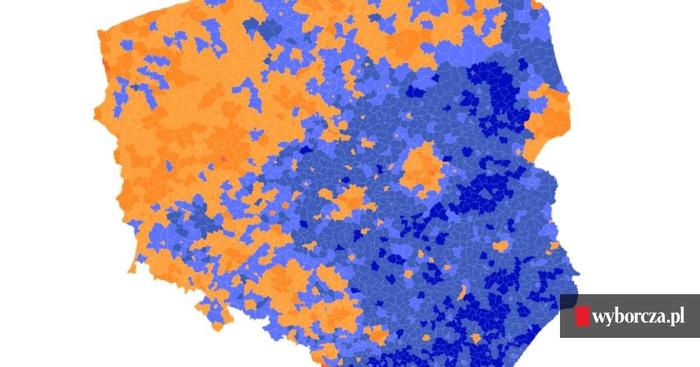

Однако по мере нарастания экономических успехов и превращения Польши в регионального лидера народные симпатии стали смещаться в правую половину политического спектра. С 2005 года (уже 15 лет!) на парламентских и президентских выборах в стране абсолютно доминируют две правые партии (и образуемые вокруг них коалиции) — «Право и справедливость» (правые консерваторы) и «Гражданская платформа» (правые либералы). Союз демократических левых сил (условный наследник ПОРП) уже которые выборы подряд набирает лишь 10—12% голосов. Судя по всему, в левой идее польское общество разочаровалось.

Результаты парламентских выборов 2019 года. Оранжевый — «Гражданская платформа», синий — «Право и справедливость»

Демократия в современной Польше далека от идеальной. Но, несмотря на продолжающуюся очевидную поляризацию общества (Анджей Дуда от «Права и справедливости» на прошедших в этом году президентских выборах набрал 51% голосов, а представитель «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский — 49%), пример наших соседей все же достаточно удачно иллюстрирует работоспособность и саморегулируемость демократических институтов в поставторитарные времена. В конце концов, можно сколько угодно долго и усердно декларировать необходимость «сильной руки», благодаря которой воображаемый враг не разодрал на куски клочок какой-нибудь земли, но народу все же виднее. Надоевшая власть рано или поздно сменится, по своей воле или под принуждением. Репрессии этот процесс могут лишь затормозить, но не остановить. В Польше все это заняло девять лет, но результат, скорее всего, стоил ожидания. Руководители страны и выполнявшие их приказы подчиненные, не сумевшие вовремя понять логику происходящих процессов, оказались выброшены на позорную обочину истории, а страна, избавившись от надоевших «бывших», успешно продолжила жить дальше по новым правилам.

Музей «Солидарности» в Гданьске

Против ржавого лома пока нет приема. Ржавчина будет нас разъедать. Может и 10 лет. А может и год.

Но события этого лета в Беларуси показали, что мы, белорусы, спустя 40 лет, мыслим как и поляки — трезво. Что коммунизм и неокоммунизм сегодняшний — зло.

Источник