- Тортиколлис (кривошея) у взрослых

- Формы кривошеи и классификация по причинам

- Врожденная кривошея

- Приобретенная кривошея

- Спастическая кривошея

- Когда вы должны идти к врачу?

- Диагностика и обследование

- Терапия

- Кривошея у взрослых и остеопатия

- Проявления и методы коррекции кривошеи у новорожденных

- Кривошея: что это, какие виды бывают, чем она опасна

- Почему кривошею нельзя игнорировать

- Причины развития кривошеи у новорожденных

- Факторы риска:

- Как проявляется кривошея

- Лечение кривошеи — какие методы безопасны для ребенка

- Остеопатия

- Методы ЛФК

- Заключение

Тортиколлис (кривошея) у взрослых

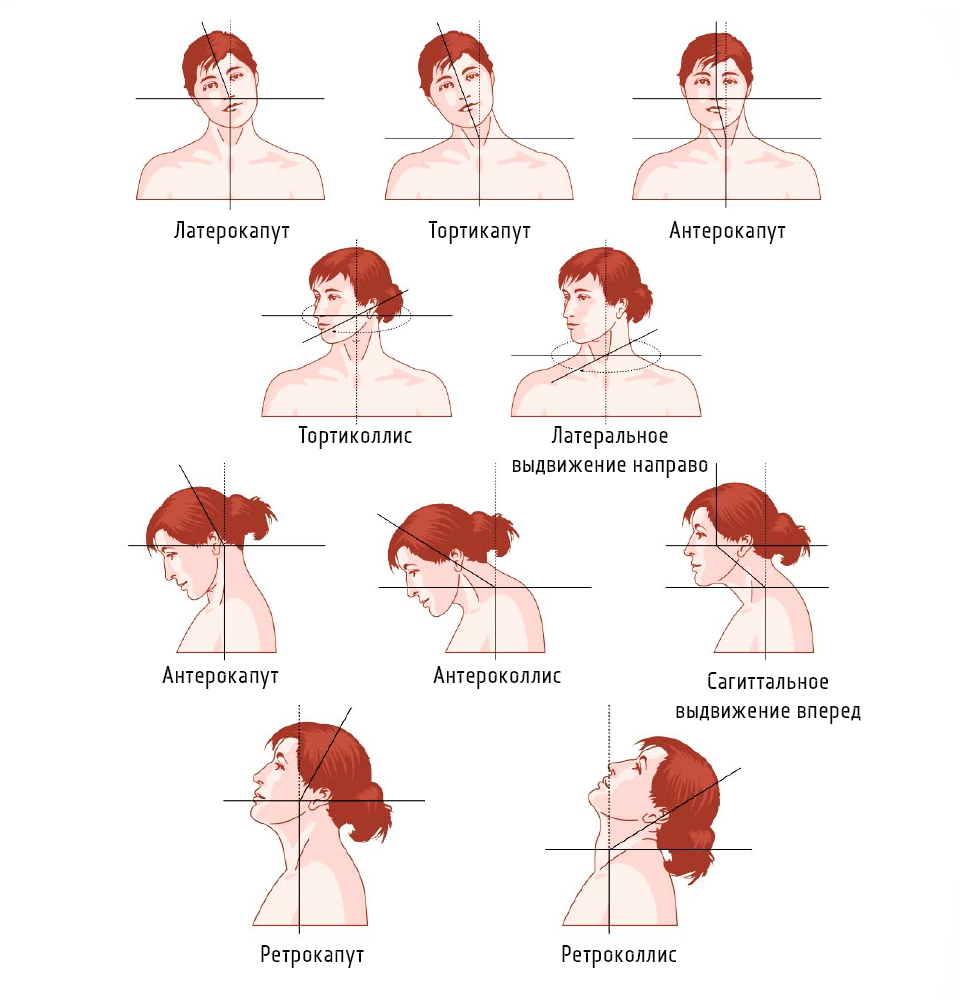

Кривошея, или тортиколлис, представляет собой группу болезней, при которых наблюдается характерная деформация шеи. Голова пациентов постоянно наклонена в больную и повернута в здоровую сторону. Болезнь чаще встречается у новорожденных, но может наблюдаться и взрослых. Выделяют несколько видов тортиколлиса, каждый из которых имеет свои причины возникновения. Поговорим о кривошее у взрослых: какие формы имеет, как проявляется и лечится ли она.

Формы кривошеи и классификация по причинам

Тортиколлис бывает врожденным и приобретенным. Если кривошея формируется у плода еще во внутриутробном периоде, то ребенок уже рождается с характерными симптомами.

Врожденная кривошея

Выделяют следующие формы заболевания:

- Идиопатическая. Проявляется небольшим наклоном головы без каких-либо изменений анатомических структур шеи. В частности, при идиопатической кривошее не изменена длина и толщина кивательной (грудинно-ключично-сосцевидной) мышцы. Точные причины формирования патологии не установлены. Выявлено, что эта форма болезни, как правило, встречается при сложном течении беременности и родов, а также зачастую сопровождает перинатальное поражение ЦНС гипоксического характера.

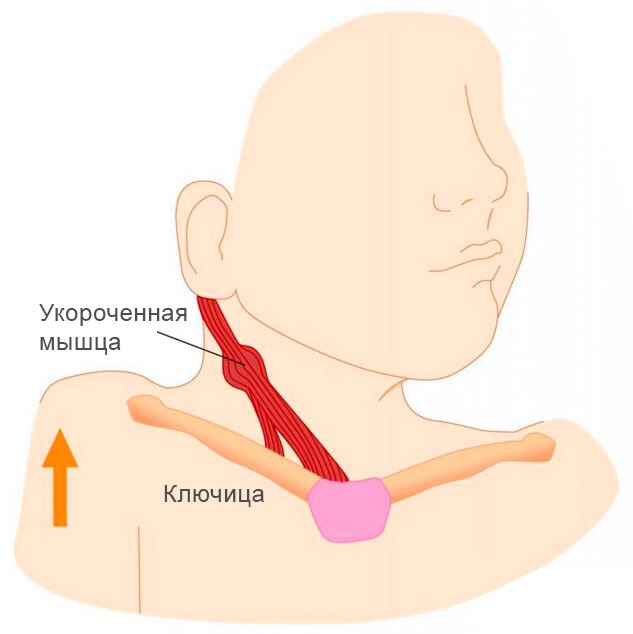

- Миогенная. Выявляется чаще, чем другие формы заболевания. При врожденной мышечной кривошее наблюдается одностороннее уплотнение и укорочение кивательной мышцы. Миогенная кривошея формируется при патологическом положении плода, в результате которого голова ребенка в течение продолжительного времени вынужденно склоняется к плечу.

- Односторонние изменения мышц шеи легко выявляются педиатром во время осмотра и пальпации. Пассивные движения на стороне поражения болезненны.

- Врожденная мышечная кривошея нуждается в скорейшем лечении. Оставленная без внимания она приводит к таким серьезным последствиям, как искривление позвоночника, дефекты строения черепа, неправильное развитие мышц плечевого пояса, выраженная асимметрия лица.

- Нейрогенная. Служит проявлением односторонней мышечной дистонии. Нейрогенный тортиколлис сочетается с характерным изменением состояния мышц на стороне поражения: искривление туловища, сгибание ноги, сжимание руки в кулачок.

- Остеогенная. Является следствием врожденного заболевания – болезни Клиппеля-Фейля. В этом случае к характерной деформации шеи приводит уменьшение позвонков или их спаянность. Остеогенный тортиколлис часто сочетается с другими нарушениями развития опорно-двигательной системы.

Врожденная кривошея имеет хороший прогноз: при правильном и своевременном медицинском вмешательстве патология не имеет последствий для пациентов во взрослом возрасте. Исключением служит лишь болезнь Клиппеля-Фейля, проявления которой можно лишь компенсировать до определенной степени.

Приобретенная кривошея

Симптомы тортиколлиса могут возникнуть у взрослых и детей под действием ряда причин. К приобретенным формам кривошеи относятся:

- Спастическая (цервикальная дистония) – хроническое поражение центральной нервной системы, которое сопровождается спонтанными спазмами шейных мышц. При этом у пациента формируется периодическое или постоянное отклонение головы в одну из сторон.

- Установочная – наблюдается у новорожденных и детей грудного возраста при продолжительном фиксированном положении в утробе матери, в кроватке или люльке.

- Компенсаторная, развитие которой могут спровоцировать косоглазие и лабиринтит – воспалительное заболевание внутреннего уха. Вынужденный наклон головы в первом случае дает возможность расширить поля зрения, а во втором случае – снизить интенсивность головокружения.

- Рефлекторная – может наблюдаться вследствие воспалительного процесса в области шеи (абсцессы, миозит), а также при отитах и мастоидитах.

- Острая травматическая, причиной которой служит перелом первого позвонка. Эту форму кривошеи сопровождает выраженная боль в покое и при пальпации, ограничение как активных, так и пассивных движений в шейном отделе позвоночника. Может также развиться бульбарный синдром, который проявляется нарушением речи и функции глотания.

- Острая кривошея также может сформироваться по причине подвывиха первого позвонка. Такая травма чаще всего является следствием резкого неосторожного поворота головы при выполнении мануальных манипуляций, спортивных упражнений или во время бытовых работ.

- Инфекционная, которая развивается у некоторых пациентов с туберкулезом костей и остеомиелитом.

Другими возможными причинами приобретенной формы заболевания являются крупные рубцовые деформации на коже шеи (дерматогенная форма), новообразования позвоночника, прогрессирование ДЦП. Наконец, выделяют форму тортиколлиса, которая в некоторых случаях сопровождает течение истерического психоза.

Спастическая кривошея

Рассмотрим подробнее такой вид приобретенного тортиколлиса, как цервикальная дистония. Именно эта форма заболевания – спастическая кривошея – у взрослых людей встречается чаще, чем у детей. Дебют болезни приходится на возраст 30-40 лет.

Точные причины возникновения спастической кривошеи не установлены до сих пор. Основными провоцирующими факторами считаются эмоциональный стресс, травмы головы и шеи.

Поворот головы вокруг горизонтальной оси при спастической кривошее сочетается с дистоническим тремором, а также с болью в шее и затылке, плечевой области. Дистония усугубляется в вертикальном положении тела, при физическом и психоэмоциональном переутомлении.

Спастическая кривошея имеет подострое или постепенное начало. Прогресс болезни наблюдается, как правило, в течение 2-5 лет, а затем часто наступает период плато. Ремиссии длятся, в среднем, около полугода.

Цервикальная дистония ограничивает трудоспособность и бытовую активность пациента. Заболевание часто сопровождается фобиями, депрессией, тревожным расстройством. Тяжесть и выраженность проявлений болезни стимулирует поиск новых методов лечения цервикальной дистонии.

Когда вы должны идти к врачу?

Обратиться за медицинской помощью необходимо при подозрении на наличие любой из форм кривошеи. Тортиколлис, чем бы он ни был вызван, всегда требует коррекции. Патологические изменения затрагивают анатомию шеи – связующего звена между черепом и позвоночником, головным и спинным мозгом. Поэтому последствия пренебрежения врачебной помощью могут быть самыми серьезными: деформации черепной коробки, неврологические нарушения, снижение когнитивных функций (память, внимание) и др.

Диагностика и обследование

Диагноз кривошеи у взрослого ставится врачом на основании анамнеза и объективного осмотра пациента. При подозрении на любую из форм заболевания выполняется рентгенография шейного отдела позвоночника. В некоторых случаях выполняются и прицельные снимки первых двух шейных позвонков.

Диагностика и лечение отдельных форм приобретенной кривошеи требует проведения консультаций врачей узких специальностей. Так, при компенсаторном тортиколлисе пациент должен быть осмотрен офтальмологом или ЛОРом, при инфекционном с возможным наличием туберкулеза – фтизиатром, а при истерическом – психиатром.

Терапия

Пациенты с врожденной кривошеей лечатся у детских ортопедов. Лечение приобретенной формы, в зависимости от причины возникновения, может быть прерогативой неврологов, хирургов, врачей ЛФК и др. Перспективным направлением является остеопатическое лечение кривошеи у взрослых.

Мышечный тортиколлис как врожденного, так и приобретенного характера лечится при помощи:

- Массажа.

- Лечебной физкультуры.

- Физиотерапевтических процедур (электрофорез, УВЧ).

В тяжелых случаях (если пораженная кивательная мышца на 40% короче здоровой) или неэффективности терапии, выполняется оперативное вмешательство. Шею гипсуют на месяц, затем гипс заменяют фиксирующим воротником Шанца.

При других видах приобретенного тортиколлиса, в первую очередь, проводится лечение основной патологии, которая привела к патологическому наклону головы. В восстановительном периоде с целью возвращения полноты движений в шейном отделе позвоночника также назначается ЛФК и массаж.

Для лечения спастической кривошеи традиционно применяется ботулинотерапия (инъекции препаратов ботокс, диспорт), вспомогательные медикаментозные препараты, физиотерапевтические методы. В некоторых случаях может потребоваться проведение хирургической операции.

Кривошея у взрослых и остеопатия

Врачи-остеопаты рассматривают человеческий организм как единое целое, а любую болезнь воспринимают с точки зрения ее воздействия на все органы и системы, а не на конкретную анатомическую область. Кривошея любого характера может привести к серьезному дисбалансу костно-мышечной системы, который может потянуть за собой неврологические проблемы, нарушение дыхания и др. Остеопатическое лечение приобретенного тортиколлиса проводится после устранения причины заболевания (профильным специалистом или в результате хирургической операции).

Во многих случаях остеопатическое лечение может воздействовать и на причину заболевания, если первопричиной была какая-либо травма – совсем не обязательно травма шеи. Иногда в качестве первопричины кривошеи может выступать родовая травма или даже просто растяжение голеностопного сустава из-за подвернутой ноги. Часто при этом симптомы возникают не сразу, а спустя несколько месяцев или лет.

Перед тем, как приступить к терапии, врач-остеопат подробно опрашивает пациента, осматривает его (внимание уделяется не только голове и шее, но и всем остальным анатомическим областям), а также знакомится с результатами проведенных ранее исследований и полученного лечения. Опираясь на данные, полученные при остеопатической диагностике, специалист переходит к выполнению сеанса.

Основным инструментом остеопата являются руки. Специалист при помощи мягкого мануального воздействия на зоны повреждений, постепенно восстанавливает подвижность в пораженной области, а также устраняет другие связанные с основной патологией проблемы. В дополнение к остеопатическому лечению тортиколлиса также применяется кинезиотерапия (ЛФК, АФК).

Специалисты клиники Доктора Симкина имеют большой опыт лечения различных заболеваний, в том числе врожденной и приобретенной кривошеи – как у детей, так и у взрослых. Мы гарантируем максимальное внимание и индивидуальный подход к каждому из пациентов.

Вам понравилась статья? Добавьте сайт в Закладки браузера

Источник

Проявления и методы коррекции кривошеи у новорожденных

Для здоровья ребенка особенно важен первый год его жизни. В это время он активно растет и развивается, формируются его органы и системы. Любые отклонения и нарушения чреваты серьезными проблемами в будущем, поэтому следует внимательно следить за здоровьем новорожденного и грудного ребенка.

Кривошея: что это, какие виды бывают, чем она опасна

Кривошеей называют заболевание, при котором развивается деформация позвоночника в шейном отделе. Она сопровождается наклоном головы и поднятием лопатки на больной стороне и поворотом лица в здоровую. Кривошею может вызвать нарушение развития мышц, фасций, нервов или позвонков.

По причине деформации врачи различают:

Врожденную кривошею:

– мышечную — вызванную нарушением функций мышц, поворачивающих и наклоняющих голову;

– костную — вызванную аномалиями строения шейных или грудных позвонков.

Приобретенную кривошею (например, болезнь Гризеля).

В зависимости от стороны поражения:

– правостороннюю кривошею;

– левостороннюю кривошею.

По статистике чаще встречается врожденная, правосторонняя кривошея и девочки болеют реже мальчиков.

Деформация при кривошее может быть:

– фиксированная — когда мышцы утратили свою растяжимость и голова ребенка не меняет положение, даже если он переворачивается, если родители кладут ему под голову специальную подушку или пытаются выпрямить ее руками;

– не фиксированная — когда мышцы еще сохранили способность к растяжению перечисленные манипуляции помогают отклонить голову в здоровую сторону.

Почему кривошею нельзя игнорировать

В шее находятся жизненно важные органы:

— спинной мозг — управляет движениями, передает информацию от всех органов в головной мозг и обратно;

— сонные артерии, яремные вены — обеспечивают кровоснабжение головы;

— пищевод — обеспечивает доставку пищевого комка в желудок;

— трахея — участвует в акте дыхания;

— гортань — содержит голосообразующий аппарат;

— щитовидная железа — участвует в поддержании гормонального баланса.

Патологические изменения при кривошее могут привести к нарушению функций этих органов и ребенок может стать инвалидом.

Какими осложнениями опасна кривошея:

– Изменение формы черепа (плагиоцефалия);

– Асимметрия лицевых костей;

– Деформации позвоночника, например, сколиоз;

– Гидроцефалия — повышение внутричерепного давления в результате нарушения нормального оттока и скопления ликвора;

– Поражения головного мозга;

– Неврологические расстройства (повышенная возбудимость, обильные срыгивания, мышечный гипертонус и др.);

– Затруднение дыхания;

– Косоглазие;

– Нарушение слуха, недоразвитие ушной раковины;

– Задержка речевого развития;

– Расстройства поведения (агрессия, неадекватные поступки, непослушание);

– Плохой сон;

– Неправильное развитие верхней и нижней челюстей;

– Позднее прорезывание зубов, неправильный их рост;

– Носовые кровотечения.

У новорожденных детей шея участвует в акте сосания, поэтому деформация может помешать нормальному кормлению. Дети с кривошеей начинают ползать, сидеть и ходить позже своих здоровых сверстников.

Знание причин и признаков этого заболевания поможет молодым родителям вовремя обратиться за помощью к врачу, чтобы предотвратить его развитие или для лечения.

Причины развития кривошеи у новорожденных

Кривошею вызывают изменения мышц, фасций, позвонков или нервов. Также она может быть результатом напряжения мышцы в ответ на боль, неврогенных заболеваний или аномалии развития кровеносных сосудов, но эти причины встречаются редко.

Если кривошея с рождения, то причина ее — в патологии грудино–ключично–сосцевидной мышцы или позвонков.

Факторы риска:

– Нарушения осанки и сколиоз у матери. Они вызывают смещение внутренних органов беременной женщины, в т.ч. матки, поэтому плод располагается в ней асимметрично еще на стадии имплантации. Если кривошею не лечить, то она может привести к сколиозу уже у ребенка.

– Тяжелое течение беременности. Выраженный токсикоз, угроза ее прерывания, нарушение подвижности костей таза, напряжение мышц и связок женщины могут нарушить кровообращение плода и вызвать нарушение формирования его органов и тканей с последующей кривошеей.

– Ягодичное предлежание. Некомфортное положение ребенка в полости матки приводит к патологическому изменению мышцы, когда наряду с мышечными волокнами в ней появляется фиброзная ткань. Мышца плохо растягивается и это мешает ей нормально расти.

– Обвитие пуповиной. Состояние, которое может сопровождается кислородным голоданием плода, а значит — ухудшением питания его органов и тканей с последующими аномалиями их развития.

– Родовая травма. При тяжелых родах происходит кровоизлияние в нее с последующим формированием уплотнения и даже рубца в мышце. Также негативно может сказаться использование врачами акушерских щипцов, вакуум–экстракции или кесарево сечение. Узнать подробнее о родовой травме можно здесь.

Если ребенок родился здоровым и кривошея появилась у него спустя какое–то время после родов, то причина может быть связана с:

– Воспалением грудино–ключично–сосцевидной мышцы, как самостоятельным, так и на фоне других заболеваний;

– Спондилоартритом шейных позвонков в результате инфекции ЛОР–органов (кривошея Гризеля);

– Невралгией, например, в результате переохлаждения, инфекционных заболеваний или сдавления корешков спинного мозга;

– Заболеваниями органов слуха (отит) и зрения (косоглазие), когда голову наклоняют специально, чтобы уменьшить боль в первом случае или лучше видеть — во втором;

– Травмой, например в результате падения, удара головой или ожога.

Приобретенную кривошею можно встретить в любом возрасте, в т.ч. у взрослых, например, в результате вынужденного положения во время профессиональной деятельности или действия вредных факторов окружающей среды (сквозняки).

Как проявляется кривошея

При кривошее обращают на себя внимание ее характерные признаки:

– шея деформирована, голова наклонена;

– подвижность ограничена, ребенок не может держать голову прямо или наклонить ее в противоположную сторону;

– плечо и лопатка с больной стороны выше, чем со здоровой;

– при попытке выпрямить голову ребенка, он плачет и сопротивляется;

– асимметрия лица — ухо, бровь и глаз с больной стороны ниже, по сравнению со здоровой.

– уже на 2–3 неделе жизни ребенка на ощупь чувствуется уплотнение и укорочение грудино–ключично–сосцевидной мышцы.

К 1–1,5 месяцам жизни уплотнение может исчезнуть — она станет тоньше и короче здоровой. Поэтому попытки выпрямить ребенку голову вызовут у него боль и плачь.Это говорит о том, что кривошея стала фиксированной и ее лечение потребует особого подхода.

Лечение кривошеи — какие методы безопасны для ребенка

Главная цель лечения — обеспечить нормальное положение и подвижность головы ребенка, укрепить мышцы, восстановить нормальный кровоток и предотвратить развитие осложнений

Способ лечения кривошеи зависит от того, насколько выражено укорочение мышцы. В запущенных случаях может понадобиться хирургическая операция. Чтобы ограничиться консервативными методами, важно начать терапию сразу после постановки диагноза.

В клинике «Качество жизни» для коррекции кривошеи у новорожденных, детей старшего возраста и взрослых мы используем только консервативное лечение.

Наибольшей эффективностью обладают остеопатия и ЛФК. Рассмотрим подробнее, как они помогают в лечении кривошеи. Тем более, что эти методы эффективны и показаны даже после хирургической операции для быстрого восстановления.

Остеопатия

Цель остеопатического лечения — устранить истинную причину заболевания и направить организм на путь выздоровления.

Теперь вы знаете, что врожденную кривошею вызывают повреждения кивательных мышц или позвонков новорожденного в результате осложненной беременности и родов. Чтобы остановить прогрессирование деформации, врач–остеопат использует мягкие техники ручного воздействия, которые безопасны даже для грудных детей.

– нормализует кровообращение;

– устраняет мышечное напряжение и спазм;

– возвращает нормальную подвижность органам и тканям;

– корректирует асимметрию костей черепа;

– уравновешивает позвоночник и кости таза.

Узнать больше об остеопатии, ее принципах лечения и показаниях вы можете здесь.

Наши специалисты считают, что любую проблему нужно решать комплексно, поэтому для закрепления эффекта остеопатической коррекции кривошеи у ребенка мы обязательно рекомендуем курс ЛФК.

Методы ЛФК

Лечебная физкультура обязательно входит в программу лечения пациентов с кривошеей. Она эффективно корректирует деформацию, а также способствует росту и развитию здорового организма.

Цели ЛФК при кривошее:

– улучшить кровоснабжение мышц (как пораженной, так и здоровой);

– устранить контрактуру;

– нормализовать мышечный тонус;

– обеспечить подвижность шеи в полном объеме;

– предотвратить развитие осложнений, которыми опасна кривошея (нарушения осанки, асимметрию черепа);

– повысить неспецифическую сопротивляемость детского организма заболеваниям.

Для достижения этих целей важно лечить кривошею сразу после постановки диагноза.

Врачи и методисты ЛФК клиники «Качество жизни» используют активные и пассивные средства лечебной физкультуры: корригирующие упражнения, лечение положением, массаж, Войта–терапию. Остановимся подробнее, как каждый из этих методов помогает корректировать кривошею.

Лечебные упражнения

Комплекс подбирается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от его возраста, двигательных возможностей, право– или левосторонняя кривошея у него. Грудные дети сами не могут выполнять упражнения, поэтому проводит их методист ЛФК.

Проводят 15–20 занятий (ежедневно или раз в два дня). Перерыв между курсами — 4–6 недель. Всего, чтобы скорректировать кривошею, в первый год жизни должно быть 3–4 курса, затем еще 2–3 до достижения пациентом семилетнего возраста.

Коррекция положением

В первый год жизни дети почти все время лежат, поэтому чтобы вылечить кривошею широко используют разные виды укладок ребенка в кровати. Важно учитывать положение игрушек, источников света и звуков. При надлежащем исполнении голова малыша находится в правильном положении.

Вид укладывания зависит от точного диагноза и определяется специалистом. Для достижения эффекта их применяют по 1,5–2 часа 2–3 раза в день.

Массаж

Мягкие массажные техники помогают расслабить напряженную мышцу и снять спазм, вызванный кривошеей. Для этого методист ЛФК аккуратно, чтобы не вызвать боль, выполняет приемы поглаживания, растирания, непрерывной вибрации.

На противоположной стороне массаж ребенку делают интенсивнее, чем на больной, чтобы укрепить мышцу и повысить ее тонус. Массаж шеи сочетают с массажем рук, ног, спины, грудной клетки, живота.

Войта–терапия

Метод специально разработан для коррекции неврологических нарушений и заболеваний опорно–двигательного аппарата. Его суть заключается в активации двигательных рефлексов с соблюдением исходных положений.

Лечебный эффект достигается за счет естественных движений, которыми владеет ребенок, согласно своему возрасту (поворачивается, переворачивается, ползает и т.д.). Подробнее о Войта–терапии, ее принципах, показаниях и противопоказаниях читайте здесь.

Ознакомиться подробнее с методами ЛФК, их эффектами и показаниями вы можете здесь.

Заключение

Кривошея — не просто косметический дефект. Это серьезная патология опорно–двигательного аппарата, которая может вызвать неврологические расстройства, нарушение формирования и работы органов, задержку нервно–психического развития и другие тяжелые последствия для ребенка.

Еще во время беременности и подготовки к родам женщина может позаботиться о здоровье будущего малыша и предотвратить у него различные нарушения, в т.ч. врожденную кривошею. Больше информации об этом читайте здесь.

Источник